农村三产融合的驱动因素与实现路径研究

2019-07-19包乌兰托亚张广海

包乌兰托亚 张广海

[摘 要]推进农村一二三产业融合,发展农村新产业、新业态,是引领乡村振兴的重要抓手。农村产业融合政策的逐步推进,新型农业经营主体的引领带动,休闲农业与乡村旅游业的规模化发展,农村电子商务与农产品加工业的快速发展为农村三产融合奠定了坚实基础。梳理农村三产融合发展的内外部驱动因素,探讨农村三产融合发展的实现路径,提出农业产业链延伸融合、农业多功能拓展融合、经营主体主导融合、产业集聚融合等模式,并从普惠金融体系建设、农村基础设施建设、强化产业融合联结机制、完善产业融合服务体系等层面提出具体对策。

[关键词]产业融合;乡村振兴;农村三产融合

[中图分类号]F323 [文献标识码]A [文章编号]1671-8372(2019)02-0069-08

Abstract:Promoting the integration of the first, second and third industries in rural areas and developing the new industries and new formats in rural areas are important ways to lead the revitalization of rural areas. The gradual advancement of the policy of rural industrial integration, the guidance and promotion of new agricultural operation subjects, the large-scale development of leisure, rural e-commerce and agricultural product processing industry have laid a solid foundation for the integration of rural three industries. This study summarizes the internal and external driving factors of the development of rural three-industry integration, explores the realization path of the integrated development of rural three-industry, and puts forward the modes of agricultural industry chain extension and integration, agricultural multi-functional development and integration, operation subject leading integration and industrial agglomeration and integration. The study also comes up with specific countermeasures for the construction of inclusive financial system, the rural infrastructure construction, the strengthening mechanism for the integration industry, and the perfection of industrial integration service system.

Key words:industry integration; rural vitalization; the integration of the three-industry in rural areas

2018年中央一號文件提出构建农村一二三产业融合发展体系,推进农村一二三产业融合,发展农村新产业、新业态,是农业农村发展的新活力和新动能。农村产业融合的快速发展有效促进了农村社会繁荣、农业产业增效、农民收入增长[1]。2017年,农村一二三产业融合促使订单生产农户的比例达到45%,经营收入增加了67%①。2019年中央一号文件提出农业农村优先发展的战略方针,发挥农村产业融合的引领作用、因地制宜发展乡村特色产业、加快发展现代农产品加工业与乡村社会服务业、丰富农村三产融合的发展模式,是推动现代农业发展、深化农业供给侧改革,推进乡村振兴战略实施的重要路径。

一、农村三产融合的研究综述

20世纪90年代,农业与其他产业开始快速融合发展,基于实践,“第六产业”的概念由日本学者今村奈良臣在1996年首次提出,强调通过农业中生产、加工、销售与服务的相互延伸与融合,形成一二三产业协调发展的完整产业链条[2]。随后,佐藤正之余[3-4]、室屋有宏也着重分析了日本农业“六次产业化”的现状和亟待解决的问题。韩国学者申孝忠、金泰坤、李炳午、金容烈、也分别提出“六次产业化”对增加地区就业、挖掘和开发农村地区资源潜在价值、开拓市场发展空间和实现农民增收具有重要意义[5-8]。

针对农村三产融合问题国内学者研究的视角相对宽泛,但对农村三产融合概念的提出、日本等发达国家六次产业化发展经验的总结、农村三产融合的概念界定与内涵解析、农村三产融合的影响因素、农村三产融合的发展模式、农村三产融合的推进路径及发展水平评价等方面的问题,都有比较具体和深入的研究论述。国内学术界对农业“六次产业化”研究起步较晚,崔振东、徐哲根通过分析“六次产业化”的概念与做法,总结出农村三产融合的特点、本质与农村各产业有机整合的过程[9-10]。王志刚等、金玉姬等、李玉磊、张永强、刘松涛先后阐述和分析了日本、韩国等国家“六次产业化”发展的具体做法和经验,并给出了相应的启示及建议[11-13]。对农村三产融合概念的界定,多数学者认为农村三产融合主要以产业链延伸、产业范围拓展和产业功能转型为特征,通过产业联动、产业集聚、技术渗透、体制创新等方式,实现资源跨界集约配置和三产协同发展[14-16]。戴春则从新技术、新业态、新要素、新模式等方面刻画了农村三产融合的表现形式[17]。针对农村三产融合面临的主要困境问题,多数学者归因于国家三产融合相关政策和法律不完善[18-19],以及以龙头企业为经营主体导致的农业增产而农民不增收现象[20-21]。对农村三产融合的影响因素与实现条件,有学者认为优化产业结构[22],建设有效的农产品流通体系[18],培育新型农业经营主体、土地的适度集中和规模经营、资金的投入[23]是实现三产融合的必要条件;也有学者从产业分工视角[24]、创新驱动视角[25]、交易成本视角[26]分析农村三产融合发展的动因。针对农村三产融合的模式,学者们结合典型案例进行分析总结:李传府针对山东省三产融合的实践总结了农业内部产业融合、主导产业全产业链融合、农业与其他产业交叉融合、先进要素技术渗透农业、农业产业联盟等发展模式[27];周敏从农业内部融合、产业链延伸、功能拓展、多业态复合等角度分析安徽六安三产融合模式[28];李明贤总结了湖南省涟源市三产融合的典型模式,包括产业链延伸、农业多功能拓展、社会化服务、农产品加工、生物科技、农村电商集群等形式[29]。另外,也有学者采用熵值法、系统耦合协调模型等方法对三次产业融合发展水平进行评价[30]。

通过文献整理与分析,发现既有研究倾向于对农村三产融合的概念界定、政策理论、国际经验借鉴与启示、发展对策建议等方面的阐述。在研究对象上,主要聚焦产业园区、文化产业、农业旅游等层面的融合,较少关注三次产业的多维度研究,缺少深度融合的案例研究;在研究内容上,就农村产业融合发展动力机制方面,多数研究停留在综述分析上,尽管对农村产业融合发展模式、发展类型、动力和融合效应等有所探索,但未对融合的动力机制从经济学角度给予充分解释;在研究方法上,主要采用管理学和经济学方法对产业融合的机制、路径、模式等层面进行探讨,多数研究结合具体案例定性分析。基于此,本文从农村产业融合的内在逻辑探究三产融合的动力因素,结合青岛市农村三产融合的具体案例探讨产业融合的路径与模式。

二、农村三产融合的发展基础

(一)农村产业融合政策的推进

国家高度重视农村一二三产业融合相关政策的推进落实。从2015年开始,连续4年中央一号文件对推进农村一二三产业融合发展做出具体部署。明确了农村三产融合的关键问题,从提高农业全产业链收益的角度提出做强一产、做优二产、做活三产;2017年中央一号文件又对“壮大新产业新业态、拓展农业产业链价值链”做出重要部署。2018年《关于实施农村一二三产业融合发展推进行动的通知》进一步提出落实政策、创业创新、发展产业、完善机制、加强服务等针对性的一二三产业融合路径。

(二)新型农业经营主体的引领带动

在农村产业发展中,一大批专业大户、农民合作社、家庭农场、农业产业化龙头企业等新型农业经营主体起到了引领示范、融合发展的带头作用。截至2017年底,全国各类新型农业经营主体超过300万家,新型职业农民超过1500万人,社会化服务组织达到22.7万家①。

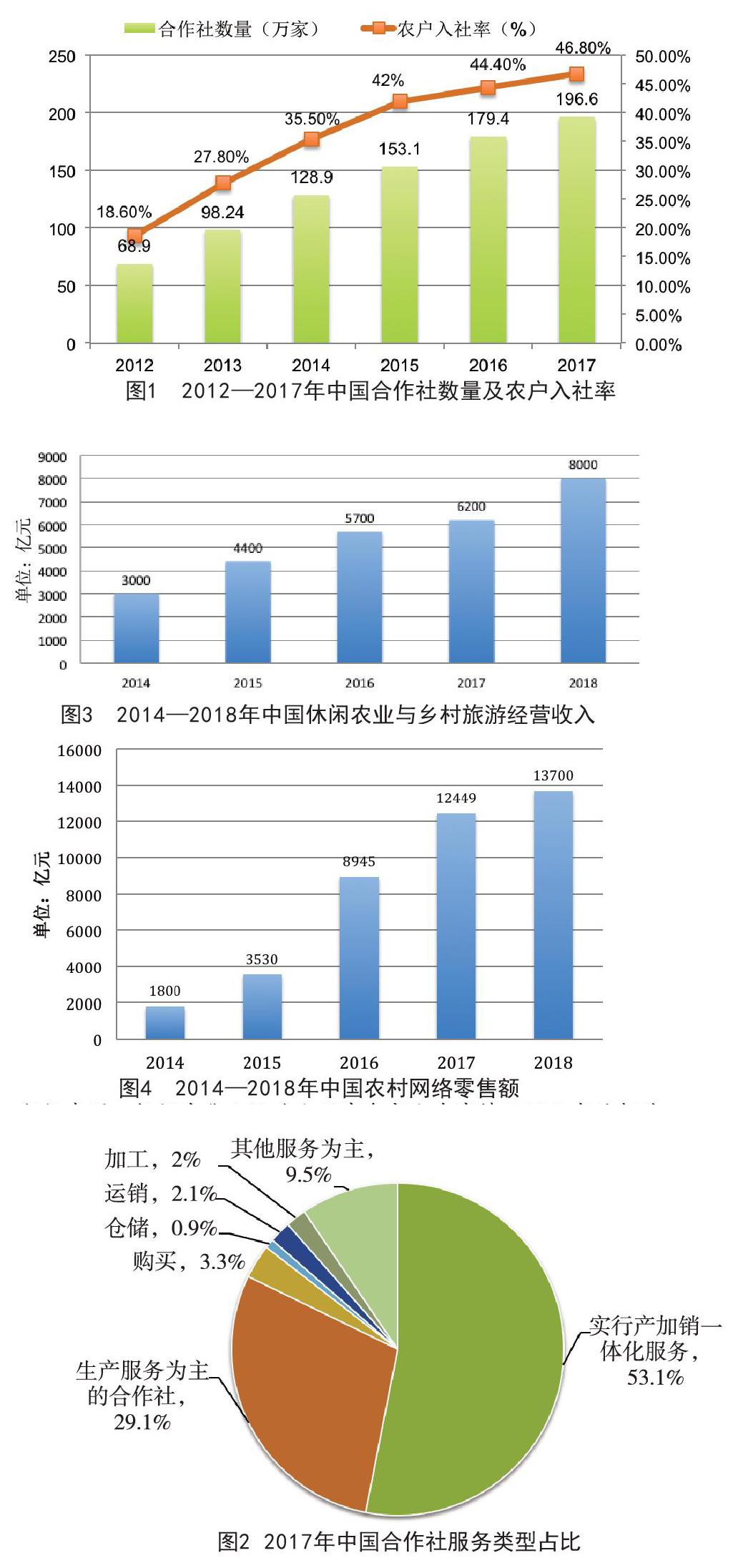

2018年对中国新型农业经营主体发展的调查报告显示,截至2017年底,全国合作社数量达196.6万家,较2012年增长2.85倍;入社率46.8%,是2012年入社率的2.5倍(见图1)。农民专业合作社175.4万家,农民专业合作社成员数6794.3人,其中示范社数量14.9万家,占农民专业合作社的8.5%①。

2017年,合作社发展的经营规模不断扩大,实现标准化生产的合作社10万家,注册产品商标的合作社8.5万家,通过农产品质量认证的合作社4.7万家,休闲农业和乡村旅游合作社达0.64万家。农村能人牵头领办的合作社159.9万家,占全部农民专业合作社的91.2%,企业牵头占2.4%,基层农技服务占1.5%,其他主体牵头占4.9%。按现有合作社行业结构划分,种植业54.4%,畜牧业23.1%,服务业7.9%,林业5.9%,渔业3.3%,其他行业5.4%。在合作社服务类型占比中,实行产加销一体化服务的占53.1%,生产服务为主的合作社占29.1%,购买服务合作社占3.3%,运销服务合作社占2.1%,加工服务合作社占2%,仓储服务合作社占0.9%,其他服务合作社占9.5%(见图2)②。

(三)休闲农业与乡村旅游业规模化发展

2010年以来,全国休闲农业和乡村旅游业年均增速超过30%。2018年,全国休闲农业和乡村旅游经营收入超过8000亿元,较2014年增长2.7倍(见图3),年接待游客人次超过30亿。休闲农业经营主体开始关注通过农业与其他产业的广泛融合来提升休闲农业品质,农业、旅游业、文化体育业、健康疗养业等多维融合则进一步提升了休闲农业与乡村旅游的创新性、精致化、本土化、多元化。在空间分布上,各地休闲农业主体分布集聚效应明显,在政府引导与市场竞争机制下,休闲农业发展逐渐呈现出产业集群效应。

国家推出休闲农业与乡村旅游示范县和示范点、最美休闲乡村、休闲农业精品线路等项目。2018年,全国已创建了388个全国休闲农业和乡村旅游示范县(市),推介了710个中国美丽休闲乡村③。结合当地的自然风情与历史人文特点,各地着力于打造“可游、可养、可居、可业”的美丽休闲乡村与田园综合体。

数据来源:根据中华人民共和国农业农村部网公布的相关数据制作

(四)农村电子商务蓬勃发展

农村电子商务在广大县、乡、村展现出广阔的发展前景,带来了较高的业态价值。2018年,全国农村网络零售额达到1.37万亿元,是2014年的2.7倍(见图4)。全国农产品网络零售额达2305亿元,同比增长33.8%,756个示范县实现网络零售额6192.4亿元,同比增长43%④。

数据来源:根据中华人民共和国商务部和中商情况网公布的相关数据制作

(五)农产品加工业加速发展

随着农村改革的深化与新型城镇化的推进,农产品加工业实现快速发展,成为农业农村经济发展的支柱产业。2018年,全国规模以上农产品加工企业超过7.9万家,“十二五”期间主营业务收入年均增长超过10%,农产品加工业与农业总产值比进一步提高,农产品加工转化率达到65%①。我国人均GDP已超过8000美元,居民消费结构升级加速,消费群体对农产品质量安全、农产品品牌消费重视度明显提高,也为产业融合发展提供了巨大的发展空间。

三、农村三产融合的驱动因素

(一)外部因素

1.政策体系保障

(1)农村土地利用。国家政策赋予农民承包地使用流转权和经营权抵押担保权能,支持农民以土地承包经营权入股等方式参与农业产业化经营。国土资源部也出台相关政策为农村一二三产业融合提供用地保障,要求各地在年度新增建设用地指标中规划一定比例作为农村产业融合发展用地。

(2)农业创业创新。各地重点发展规模种养业、设施农业、林下经济、庭院经济等农业生产经营模式。农产品烘干、贮藏、保鮮、净化、分等分级、包装等产业不断细化升级。病虫害防治、农机作业服务、农产品流通、农业信息咨询等生产性服务业以及乡村旅游、文化创意、康体养生、生态绿化等生活性服务业相关的新业态、新模式不断涌现。

试点示范工程。农业部推进产业融合百县千乡万村试点工程。2017年,确定了首批148个示范园创建单位,致力于打造和创建一批融合发展先导区。18个省份在财政部支持下开展田园综合体试点建设②。涉农产业示范基地、电子商务进农村综合示范县、一二三产业融合试点供销合作社等大批产业融合项目,在政策支持下有序开展,引领各地农村产业融合加速发展。

2.农村金融供给

各地创新信贷管理机制和农村产权交易形式,激活农村资源资产。各省市区积极创新涉农贷款担保产品,如福建省沙县通过成立农村产权交易中心,评估农村土地经营权、林权等,推广村级担保基金、精准扶贫担保基金,开展“产权抵押+基金担保”贷款。四川省、贵州省、云南省等省份将各项基金与农村产业融合项目相结合,分别采取设立农村产业融合发展投资基金、扶贫产业基金综合利用、省重点投资基金综合利用等方式支持农村产业融合发展。

3.公共服务支持

各地与农村产业融合对接的配套服务平台逐渐完善。农产品专用原材料基地、农产品品牌开发设计、农产品电商销售等服务逐步兴起,一些专业化涉农服务商和本地化综合服务商开始涌现。如电商强县沙集镇建设了沙集镇电子商务综合服务中心、沙集电商人才培训中心、网商摄影基地3D专业制作等专业化的服务提供中心。各类型农民创业创新园为培育产业融合主体,开展农民创业培训、创业辅导、创业展示提供了新的平台。

(二)内部因素

1.农业产业发展需求

农村地区产业结构相对单一,过度依赖农业产业,农业相关的二三产业发展严重滞后。农业生产所提供的初级和低质农产品供过于求,无公害、绿色、有机、地理标志认证等“三品一标”产品供不应求,农产品的精深加工、分级分等、品牌营销等产业体系发展不完善,农村地区长期处于农业产业链和价值链的末端,难以获得农业加工、物流、销售等环节的产业附加值和溢价收益,致使农村居民收入增长缓慢,导致农村地区青壮年劳动力持续流失。因此,产业融合发展是优化调整农村产业结构、发挥农民的主导地位、促进农村经济增长的必然选择。

2.农业经营主体的优势

以农业大户、合作社、家庭农场、农业龙头企业为代表的新型农业经营主体在农业生产经营中发挥着示范带头作用。由于具有先进的生产经营理念、资本技术资源整合能力、信息综合利用能力以及市场开拓能力,新型经营主体率先在农业生产经营活动中开展规模化、标准化生产,调整农业产业经营结构,大力发展农产品精深加工业、乡村旅游业及农村电商产业,引领农村地区产业融合发展,带动小农户融入现代农业发展。

3.农业科技支撑

农业科学技术的不断完善进一步促进了现代农业生产体系的建设与农产品市场销售的网络化。各地加快构建大数据、云计算、互联网、物联网技术为一体的现代农业发展模式,通过推进实时监控、精准管理、远程控制和智能决策实现农业生产管理精准化和农产品质量安全的可追溯性。信息开放共享、数据互联互通的农业电商公共服务系统,提升了新型农业经营主体电商应用能力;广泛构建的农产品冷链物流、信息流、资金流网络化运营体系,提高了农产品运营流通效率。

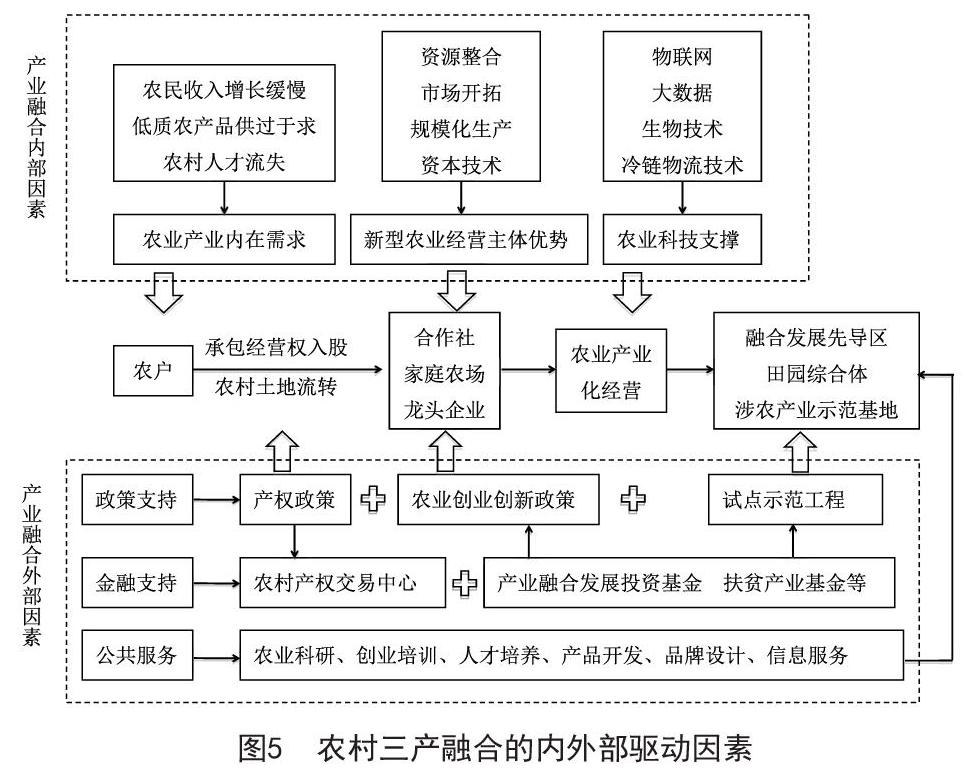

农业产业发展的内在需求进一步推动小农户以承包经营权入股合作社或通过土地流转实现规模化经营。合作社、家庭农场、龙头企业发挥主体优势,依托农业科技资源支撑推进农业产业化经营,创建引领一批田园综合体、三产融合发展先导区、涉农产业示范基地,而相关政策、金融与公共服务环境的逐步完善则成为农村三产融合发展的重要推手。农业产业发展的内在逻辑关系见图5。

四、农村三产融合的实现路径

(一)农业产业链延伸

将农业生产活动的产前、产中、产后三者结合起来,通过产前环节各类新品种的设计和研发,种子、化肥、农药等农资的供给,产中环节标准化、专业化、规模化原料生产基地的建设,产后环节的农产品初级加工、精深加工、分级分类包装、线上线下销售等项目的开展,促进农业产业链的延伸与价值链的增值。

同时,调整优化农业产业内部结构,以农牧结合、农林结合、循环发展为导向,促使种植业、养殖业、畜牧业、加工业之间形成良好循环[31],增加无公害、绿色、有机农产品生产比例,提高农业废弃物综合利用水平,提升农业产业链附加价值。

青岛莱西市南墅镇建设“果乡南墅+创客产业园”特色农产品电商平台,与知名电商企业合作运营,拓宽林果业网络营销渠道。在农业生产环节,建设大规模现代农业物联网应用园区与养殖场,在产后环节,大力支持农业电商企业和农村淘宝店建设,开拓农产品电商销售渠道。

(二)农业多功能开发

推进农业与旅游、教育、文化、健康、养生等产业的深度融合,拓展农业的新功能。促进农业生产与科技成果、地方自然环境资源、农村传统文化特色的融合,提高农业生产效率和农产品品质,挖掘地方农业历史文化特色,实现农业多元化增值。统筹利用现有资源建设农耕文化教育和社会实践基地,建设休闲农业与精品乡村旅游项目,开展农事教育体验、文化创意农业、农村生态康养、观光采摘、休闲旅游等新业态。依托农业生产示范基地和农业旅游园区,开发亲子农业乐园和银发庄园项目,开展农业科普教育、生产体验、文化娱乐、鲜食采摘、田地认领、田园养老等活动。

青岛平度市结合农业的科技元素与养生元素打造未来世界农博馆,将农业科技研发、特色农产品生产、民俗文化体验、农事生活体验、休闲农业观光等项目统筹发展,拓宽农业产业维度,充分挖掘胶东地区农业生产与文化资源,整合各业态元素,实现农业的多功能发展和农业产业的接二连三。

(三)产业集聚融合

通过政府引导和扶持,以地方特色主导产业为发展基础,促进人口、资金、技术、信息等生产要素向农业小城镇集聚[32],将农村产业融合与新型城镇化建设有机结合。利用地方资源优势,在重点乡镇及产业园区率先开展农村产业融合项目,着重培育农产品加工、商贸物流、休闲旅游、教育科技、传统文化、美丽宜居等专业特色小城镇[33]。重点打造一批具有地方特色的現代农业产业园区、加工园区、观光园区等。推进一村一品、一乡一业等特色产业建设项目,在特色村镇建设新型田园综合体,促进乡村自然资源、农业产业项目、传统民俗文化、休闲度假产品的融合发展。