厕所:建筑人类学的一条线索

2019-07-01张利叶扬ZHANGLiYEYang

张利,叶扬/ZHANG Li, YE Yang

排泄,是人类与生俱来的需要。这种需要是双刃剑,给人类带来释放的解脱与快感,也造成了很多麻烦,尤其是排泄物——小便与大便——带来了一系列卫生方面的问题,它们是身体健康的必要产物,也是病菌、寄生虫的温床,既是优良的有机肥,又是污染作物、食物及地下水造成大面积健康问题的负面推动力。

人类与自己的排泄物的关系也非常微妙复杂,而且与具体的民族文化群体习性有着密切的联系。有的文化情境厌粪,有的则喜粪(虽然在今天看来这有违常识),由此产生了许多利用或排斥排泄物的生活、生产方式。厕所作为人类排泄的空间,其从便器到厕所建筑的发展历程,为我们提供了一轴生动的从建筑观察社会化的人类活动与特定文化环境互动的长卷。这种观察使我们有机会“不再把人性放在抽象的规律或普遍的法则下空洞地审视,而是把它与特定的伦理、道德、责任和志向结合在一起”[1]118,为我们展现了一条鲜明的建筑人类学的线索。

1 旱坑、马桶与抽水马桶:“方便”的空间原型

厕所问题在人类历史上与人类的文明和延续有着重要的关联。它的发展也经历了数个阶段,设备、设施不断更新,与此同时,最原始、古老的如厕方式与如厕空间却仍然在现实中发挥着作用。

1.1 旱坑、蹲位、厕所

早期人类处理排泄物的方式和其他动物区别不大,找到隐蔽的地方释放,为了掩盖自己的踪迹加以掩埋。人类进入农耕时代,开始在一些地方定居,形成小的村落,逐渐变成更大的聚落、社群,出现了城镇。目前发现的人类最早的室内厕所是在位于苏格兰的斯卡拉布雷(Skara Brae,公元前3100-公元前2500年)遗址中发现的[2]8。西安半坡遗址(公元前4800-公元前3000 年)的一个氏族部落发现的土坑被推断为茅坑(以茅草遮盖),将厕所在中国出现的最早时间拉至距今5000年前[3]7。西周《仪礼·既夕礼》提到:“隶人涅厕。” 注云:“隶人,罪人也,今之徒役作者也。涅,塞也。”琉引《周礼·司隶》为证。早期的厕所只是一个深坑,会由罪人负责挖坑并最终掩埋[4]。

汉代的一些考古遗址中在宫殿遗迹中已经有了清晰的水冲厕所位置,蹲坑造型与现在仍然使用的旱厕蹲位几乎一样,旁边设有石质的依靠扶手,并有用于冲洗的水罐和水道。“山东沂南画像石墓的侧室一角建有厕所,便槽两边有踏足,前有尿槽和扶手。……驮蓝山楚王墓中的厕所(图1)则较为精致,由经细致打磨的青石板组建成便槽、踏足、靠背、扶手和下水道。”[5]157

许多地区发现的西汉末年墓葬中出现了陶制明器随葬,东汉的墓葬中更多。这些陶制明器中有一大部分是院落和房屋的模型,反映了当时人的居住情况,其中陶溷厕在各地汉墓中都有出土。《说文解字》中“溷”:“溷,厕也,从口,象豕在口中,会意。”[6]收集大小便的便器书面语中也被称作“溷器”,而“溷”字,中间围着“豕”字,指猪圈,也指肮脏,即厕所(图2)。《墨子·备城门》中有记载:“城上五十步一厕所,上厕所为城上之厕,溷则城下积不洁之处。”说明了上下层关系。在出土明器中,有大量陶溷器或称陶厕,厕室会开窗,厕坑大多长方形,空间组合形式多样,大致分为4类:(1)台型单厕或双厕(图3),不与居室、院落直接相连,上几步台阶的高处是厕所;(2)单厕与猪圈相通,多分为两层,下方是猪圈;(3)双厕与猪圈相通,有的双厕样式一致,并排或分列猪圈两旁,有的两个厕所还有繁简之分,这也被推测是区分了男女厕;(4)厕、猪圈与居室结合[7],在反映住宅院落的明器中,溷厕处于一进院子的边角处,高度低于阙与正屋,多数是四角攒尖或硬山顶,有一些厕所与猪圈相连位于居室同侧,有一些则是厕所、猪圈分列居室两侧,考古研究推测这类厕所是水冲式的,厕所下方砌着储存水粪的深池,以便把粪便用作农肥[8]。这些厕所的空间形式在一些欠发达地区仍然沿用至今。

民间的厕所有蹲式和坐式两类便器。蹲式便器通常开有长方形的口子,坐式便器做成类似凳子、椅子的形式,有的甚至带有靠背和扶手。在无污水道的情况下,基本的组合方式是坑口或便器开口正下方为收集排泄物的大缸或砖砌加固过的深坑,定期由拾粪人进行收集。

1 公元前2世纪西汉时期驮蓝山楚王墓厕所模型(图片来源:徐州博物馆)

2 绿釉带厕陶猪圈,高19.5cm,东汉(25-220),潼关县吊桥乡出土(图片来源:陕西历史博物馆)

3 汉代分男女绿釉陶厕,陕西汉中汉台区汉墓出土(图片来源:汉中博物馆)

4 贵州黄岗侗寨厕所(摄影:周政旭)

5 拉脱维亚Jaunpils城堡厕所(摄影:simka, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Toilet_of_Jaunpils_castle.jpg)

6 城堡厕所室内(图片来源:https://www.webforumet.no/nytte/verdens-storste-samling-av-toalettbilder/)

7 也门萨那老城(摄影:Maria Gropa, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_City_of_Sana%27a-111110.jpg)

8 也门萨那老城传统建筑外墙局部(摄影:Rod Waddington,https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Traditional_House%2C_Sana%C3%A1%2C_Yemen_%2816479306022%29.jpg)

一些少数民族地区由于习俗和信仰,会将厕所设置在家院之外,如侗族会将吊脚楼厕所设置在水边或池塘边(图4),以木板桥与岸边相连,粪便成为了池塘的鱼饲料[9]。这类水上厕所在东南亚地区也广泛存在。

类似的逻辑也运用在许多欧洲中世纪古堡中,他们将厕所隐晦地称为“私室”甚至“祈祷室”。通常建在炉火或暖气管附近,以免石制座圈太冰冷。厕所凸出于城堡外墙(图5、6),排泄物直接落入护城河。从某种角度来说,肮脏的护城河有利于保卫。但厕所的孔洞有时也会成为敌方攻入城堡的入口[10]25-26。

中国藏族厕所发展出一种新的利用气候的建筑形式,厕所建在院落一角(多位于南侧、西侧、北侧,东面除外)或院外,蹲位在二层或至少抬起地面5~6级台阶的高度,下方的空间直接作为储粪空间,并设有一个可开启的门扇通向院外,如有需要在外面直接清理粪便。这类高厕的好处是可以利用墙壁吸收日晒,升高的气温将粪便做初步的干燥处理。炉灶的灰烬、日常的一些干垃圾(不可降解的塑料、玻璃除外)都会丢入储粪空间,有助于干燥与掩盖气味[11]。

高空厕所这一类型里,也门萨那(Sana)老城区的传统式房屋利用所在地的炎热气候更为彻底。通常一家人居住在一栋5~9层的楼房里,楼房的高处几层里设置厕所或浴室,连接同一根竖井(图7-9)。每个浴室都有厕所,尿液由蹲位前方的斜槽流向墙上的小孔,直接流到墙外,在流下去的过程中快速蒸发掉,粪便通过竖井掉入竖井下方的坑中,干粪会被定期收集,用作燃料[12]47。

1.2 虎子、马桶、抽水马桶

除了作为单独建筑空间的厕所之外,人们日常对于排泄物的收集,中国汉代出土有“虎子”。典型的虎子造型如卧虎,有一个粗口,形式结构类似现在的夜壶(图10)。这个说法直到唐代为了避“虎”字而改为“马子”,马子又演变为马桶1)。中国的马桶结合了便桶、尿坛等功能,大多由木头制成,也有陶、瓷制作的,具有一定的灵活性,可以移动,理论上,不拘于空间限制,可以在任何房间使用,形式微微收口,可以直接坐用,也可以配合带圆孔的椅子或柜子使用,具有一定的舒适性。它们的使用一直延续到当代。使用马桶后,人们需要将粪便倒掉并清洗马桶,而这一过程并不怡人,逐渐产生了相应的服务业。在中国,这一服务业逐渐淡出人们的生活也只是近些年的事[13]。

公元前3世纪,印度河流域已经有了“马桶”雏形。古罗马虽然有排水系统,但只有一些高贵的家庭才能接入“管网”,一般的罗马居民使用尿壶或土罐,用来将排泄物倒入公共粪坑或者直接从自家窗口扔到街上。城市雇佣的工人会在夜里清空粪坑,把便溺运到城外。过于随意的遗撒导致罗马城空气不佳,城市用水也被污染,与此同时,洗染铺收集尿液利用尿液的化学性质洗衣、染布[10]14-15。

大概古罗马人也没想到他们的习俗会流传到17世纪。其间,1348-1350年,欧洲爆发了黑死病,短短几年之内,欧洲人口减少了了1/3,其根本原因是当时的街道秽物泛滥,个人卫生情况极差[10]21。

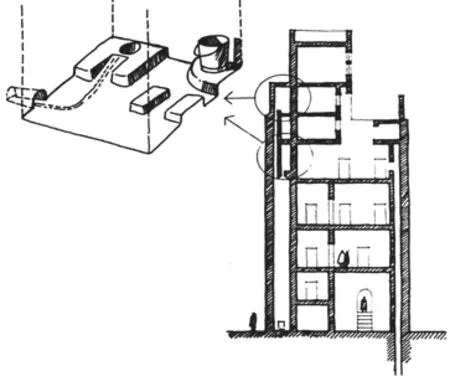

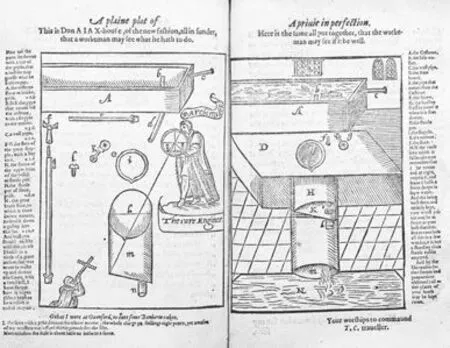

16世纪,欧洲出现了第一只带有活动部件的马桶。英格兰的诗人、伊丽莎白女皇的教子约翰·哈灵顿(Sir John Harington)发明了带有活动构件的冲水厕所,这是现代抽水马桶的前身。它名为“Ajax”,由一个蓄水池、一个储水箱、一个启动冲水系统的把手组成(图11),安装在女皇位于里士满的皇宫中。但这套系统需要稳定的水源和流畅的下水系统,在此后的近200年内,只有极少数望族使用,仍然很难冲干净,排水道散发的气味也很糟[2]18。

17世纪,在欧洲出现了封闭式马桶,把收集装置放在木箱内,人则坐在箱子顶部。为了避免人们有不快的观感,这些马桶的外箱有时候会伪装成书堆。“太阳王”路易十四(Louis XIV)有一个流传至今的马桶,他认为“去洗手间”而中断对话不妥,而直接坐在马桶上接待来访者。在他的时代,凡尔赛宫有274只封闭式马桶。贵族们仍会携带自己的专属马桶,也仍然常常不得不在宫殿繁多的角落里偷偷解决[10]54。明清有钱人家使用的马桶与此异曲同工,不同的讲究是会在盛放排泄物的桶里放上一些有助于除味的东西。

9 也门萨那城内多层房屋中的脱水型厕所(图片来源:参考文献[12]47页)

10 青瓷虎子西晋(265-316),1958年鄂城(今鄂州)西山6号墓出土,高19cm,口径6.2cm,长25.4cm(图片来源:湖北省博物馆)

11 约翰·哈灵顿冲水厕所的图示(图片来源:British Museum)

12 公元2世纪罗马奥斯蒂亚城的公共厕所遗迹(摄影:Fr Lawrence Lew)

13 罗马公共厕所里使用的共用海绵棒(摄影:D.Herdemerten, https://listverse.com/wp-content/uploads/2016/11/1a-roman-toilet-stick.jpg)

14 丝绸之路敦煌悬泉置中继站厕所出土的用于擦拭粪便的绑有布条的木棒(摄影:Hui-Yuan Yeh)

15 建成于1899年的维多利亚时代的公共厕所,位于苏格兰罗西塞(摄影:Jonathan Nélis, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Victorian_Toilets_Rothesay.jpg)

16 自动换塑料套的卫生座圈(图片来源:https://www.webforumet.no/nytte/verdens-storste-samling-avtoalettbilder/)

1775年,伦敦的钟表匠亚历山大·卡明斯(Alexander Cummings)改进了这套系统,获得了第一个抽水马桶专利。他设计了水阀以及S型弯管,用水封的方式解决了下水管道溢味及沼气回漏的问题[2]23。1777年,塞缪尔·普瑟(Samuel Prosser)获得了搋子水箱的专利,改进了水箱的控制性能。1778年,约瑟夫·布拉马(Joseph Bramah)设计出了浮球阀的原型,配合装有铰链的杠杆装置,进一步控制了冲水,水在座盆中形成漩涡,有助于清洁秽物。这一系列发明,奠定了现在抽水马桶的原型。

接下来,又过了100多年,乔治·詹宁斯(George Jennings)设计了虹吸式抽水马桶,增加了水冲的力量和稳定性。1885,托马斯·泰福德(Thomas Twyford)设计了陶瓷马桶,并把它投入批量生产。这之后,抽水马桶才真正走进普通家庭[14]。英国人托马斯·克拉普尔(Thomas Crapper)在19世纪末再次改进了抽水马桶,让它减少了漏水的问题,而他的马桶批量生产销往各地,让他声名远播。

20世纪初,随着批量陶瓷坐便器生产技术进入中国,上海、北京等地开始使用抽水马桶。1920年代,两个城市的上下水系统初具规模,也推动了现代厕具的使用。

1.3 公共厕所

欧洲在罗马帝国时期(公元前27-公元476年),下水道与厕所已经遍布全境(从大不列颠到中东地区),作为城市的罗马最多曾有100万人,全市有144个公共厕所。典型的公共厕所(图12)沿靠墙位置设有一圈石板制作的长凳,共有10~12个坐席,每个位置有一个开洞,可兼顾大小便,座位间没有挡板。倒入水冲或长凳下方流动的活水会带走排泄物,最终冲入台伯河(Tiber River)[2]9-10。

罗马公厕虽然遗址庞大,甚至墙上有壁画,但实际记载却说那里昏暗、脏乱、气味不佳。罗马城公厕里用于擦拭粪便的物品是前端绑有海绵的木棒(图13)。它们插在桶、公厕的水沟或池子里,有时也插在空的厕位里,水既冲厕所也冲海绵棒[10]14。

类似的用具中国也有,在厕纸广泛使用之前,中国广大底层人民用稻草、树叶、石片、瓦砾擦拭的人居多,随着的佛教流传入中国,一些寺庙使用了木质厕筹,《北史》记载,北齐文宣王当时使用了厕筹。元代学者陶宗仪在《南村辍耕录》里记录了“厕筹”——“今寺观削木为筹,置溷圊中,名曰厕筹。”[15]它的历史延续了数千年。2016年,剑桥大学、甘肃省文物考古研究所、中国社会科学院考古所的科学家在《考古学科学报道》期刊(Journal of Archaeological Science: Reports)上发表论文,他们在丝绸之路敦煌悬泉置中继站厕所出土的用于擦拭粪便的绑有布条的木棒(图14)——早期的厕筹——上检验出了4种寄生虫虫卵,包括蛔虫(似蚓蛔线虫)、鞭虫(毛首鞭形线虫)、绦虫(似有钩绦虫或亚洲带绦虫),以及中国东南部(常见于广东省)的肝吸虫(华支睾吸虫)[16-17]。该中继站建于公元前111年,一直使用到公元109年。它既说明了2000多年前的中继站已经有了“公共厕所”设施,沿着这些中继站,传染病、病原体、距离敦煌1700km以上地区的寄生虫也向更广阔的地方进行着传播。

此外,中国文字记载中的公共厕所可以追溯到《周礼·天官》,其中提到了“路厕”。历史上有记载的公共厕所可以推至汉代,叫“都厕”[18]。

1480年,英国伦敦格林威治(Greenwich)路上建造了有84个位子的公共厕所。1739年,在巴黎的一次晚宴上,主人把封闭式马桶置于狭小的房间内,分别标上了“女性”和“男性”[10]69。1851年,万国工业博览会上,冲水式公共厕所的发明者乔治·詹宁斯在水晶宫设置了一个公共厕所,共有827,280名游客付费使用,在当时取得了巨大成功。1852年,第一个专为女性设置的公共厕所出现了。1893年,才有第一座同时提供女厕和男厕的公共厕所建成[19]4。

在中国,由于粪便是重要的肥料来源,在各地都可作为一种可买卖的物资,一些粪商会出资在人口聚集的城市修建公厕。可是由于其意在牟利,卫生状况很不理想。比如,1934年,北平卫生处进行公厕整顿,调查后统计城内有617处公共厕所,但有86处应当取缔。它们有些渗漏,会造成地下水的污染;有些非常破旧。这些情况直到两年后将粪便纳入政府管辖才走上正轨[20]。

1950年代,北京的公共厕所还大部分是露天旱厕,靠掏粪工人背着粪桶清掏粪便。在掏粪工人时传祥受到表彰之后,国家和北京市有关领导亲身体验了掏粪工人的工作,1964-1974年,经过10年努力,将北京85,000座厕所进行了改造,用机械化抽粪取代了人工掏粪[19]14。

时至今日,公共厕所在服务辐射面积与厕位比例、男女厕位比例、卫生服务等方面还一直存在不尽如人意之处。

2 水、空气、座圈:“方便”的技术

2.1 冲水

有关冲水式厕所的最早遗迹是1919年,在幼发拉底河下游发现的世界上最早的冲水式厕所。大约公元前 24-公元前 22 世纪,阿卡德王朝私人住宅里已经开始用水来冲洗厕所。在巴比伦王陵里也发现了可以用水冲洗的坐式厕所[21]i。

随着大多数城市自来水系统的完善,厕所用水与抽水马桶配合得非常流畅。主要的冲厕方式与19世纪后期的系统差异不大,仍以重力式、虹吸式两种系统为主。相关的技术更新主要发生在对管径和曲率的研究上,进一步提升用水效率。与此同时,将出水量进行细分,在出水控制上提供了半水档;在公共厕所使用红外线控制,都提高了水的使用效率。

新加坡南洋理工大学的科学家发明了一种新型厕所系统,称为无混合真空厕所,它有两个间隔,能将液体和固体废弃物分离,采用了与飞机卫生间类似的真空抽吸技术,冲刷液体用水0.2 l,冲刷固体废弃物需1 l水,比传统冲水厕所节水90%,并能将废弃物转化为电力和肥料[22]。

在这方面,最近几十年来,生态厕所的技术有了许多不同的尝试与发展。比如,用泡沫替代水,将尿液无害化处理用于冲洗厕所等。

2.2 排污

比起冲水问题,排泄物的处理一直更紧迫。大多数人类定居地处理排泄物的方式是埋入地下或让污物冲出定居地外,冲入河流、湖泊[2]7,这样的输送依赖于污水系统。公元前3500年的美索不达米亚的哈布巴卡柏(Habuba Kabira,现属叙利亚),人们已开始用管道输送污水[10]3。公元前2600年,印度流域的摩亨佐达罗(Mohenjo Daro,现属巴基斯坦)的居民已经有了室内排水系统,用废水把排泄物“冲入”砖砌的粪坑[2]8。欧洲在罗马帝国时期(公元前27-公元476年),下水道与厕所已经遍布全境(从大不列颠到中东地区)。中世纪的欧洲城市延续了罗马传统,有了自己的排水道,通向城市河流,但排水道和河流的承受力都很有限,无法容纳垃圾和污秽时,人们只能用推车把污物送到城外堆积或掩埋,以致大多城市臭气熏天。

汉长安城经历800年之后,“水皆咸卤,不甚宜人”。1938年曾有人分析北平城地下水,在西单、西四和崇文门一带,10m以上的地下水的硝酸盐含量已达140~270ml/l[18]。地下水污染,粪便、垃圾是主要的污染源。

这类长期排污造成的问题,是厕所在人类城市文明史上扮演重要角色的一个原因。19世纪初开始,由于工业革命引发的城市人口激增,大量流行病如疟疾、霍乱开始在欧洲横行。由于长期的随意倾倒,1854年,英国医生约翰·斯诺(John Snow)在追查霍乱根源的时候,发现有街区的水源受到了粪便污染。可惜,他的发现并未得到足够重视。到了他去世的1858年,伦敦经历了苦夏,高温让泰晤士河(the River Thames)的恶臭侵袭了城市,这一事件被称为“大恶臭”(the Great Stink),人们不可避免地将它的发生与霍乱联系在一起,有报告认为3万伦敦人的死与“大恶臭”有关。这一事件,既是工业革命之后出现的排污问题,也是长期积累的城市问题。受到惊吓的国会,通过了一项重建下水道系统的议案,委托伦敦都市工作委员会都会(London Metropolitan Board of Works)的总工程师约瑟夫·巴泽尔杰特(Joseph Bazalgette)设计了庞大复杂的下水道系统。

由此,排泄物的排放、输送也被提到了很重要的层面加以讨论。在19世纪后半期开始,欧洲的各大城市在新一轮城市化的过程中,推出了城市卫生法案,用较长的时间处理了原本城市主要河道的水体以及河道下游贫民窟的卫生问题,修整、更新了排水系统[2]31,借助生物和化学的发展,科学家们提出了各种降解、处理污水的办法,设定了水质监测标准。在20世纪后,许多城市开始建设污水处理厂。

今天,对于排泄物处理的探讨有了新的讨论,比如粪尿为主的“黑水”与城市污水一起进入排水管网是否合理,是否可以把“黑水”预先处理,甚至不产生“黑水”,毕竟现在已经有了生物处理法、菌剂处理法等等。如果这一讨论最终产生共识,可能为人类厕所的发展带来颠覆性的改变。

2.3 气味与通风

厕所空间的通风,一般采用开窗的方式,在每个蹲位门的下方设置进风口,让厕位可以有空气的流动。如果没有条件自然通风或自然通风不能达到预期效果,会配备机械通风的方式,无论家庭还是公厕都会安装排风扇辅助通风。在公共厕所,兼顾隐私与保温等问题,可能情况下利用立面开口或镂空进行通风设计外,设计会在气流负压区设置高窗和天窗。

另外一种技术思路则是在发生气味的位置通过物理方式过滤掉[23]或以抽风的方式把臭气吸走。

2.4 座圈

马桶座圈的产生是为了满足家用的需求,方便用一个马桶满足站立小便、坐式方便的需求。从无座圈的石制、陶制马桶到有木质座圈,舒适度已经提升了不少,而后出现了塑料座圈,如果想要更加舒服还可以使用各种各样的座圈套。

为了进一步改善公共厕所的卫生条件,防范接触性感染疾病,出现了一次性座圈纸及自动换塑料套的卫生座圈(图16)。

1960年代,美国人阿诺德·科恩(Arnold Cohen)为了缓解父亲的直肠疼痛疾病发明了世界上第一个净身马桶座圈,它有一个能喷温水与吹热风的喷嘴,还有一根软管,可用于结肠灌洗。1967年,日本引进科恩的净身器系统,并改名叫“洗气座”。1982年,升级更新的智能马桶座圈集加热、温水洗净、暖风干燥和杀菌,风靡日本[24]。

最近几年,日本卫浴公司TOTO继续发掘智能厕所的可能性,开发出了可以进行身体检查的厕所,可分析如厕者的尿液样本、量度其血压和体温及用内置于地板下的秤度量人的体重。厕所所带的尿兜可检查长者尿液的糖分和温度,并配置一条臂带供长者量度血压,墙身有计算机屏幕,用于显示长者的生理数据[25]。

3 环境、人体、自主性:“方便”的诗学

离开厕所技术革新的历史,转而从这一特定空间中寻找艺术的契机,可以把我们带入一个全新的视角。于此我们不仅能看到令人兴奋的建筑实验,更能看到与排泄空间密切结合的、具体社区与人群的伦理、责任与志向。可以说,明显的建筑人类学特征使厕所空间的建筑艺术别具一格。

库哈斯的策展团队在2015年的威尼斯双年展上给了厕所以慷慨的关注,在他们看来,虽然厕所不是“任何传统建筑文献中基本的建筑元素”,但它可能是“终级的建筑元素”。因为人类对身体废物的释放即是一种“社区的生活经历”,又是“人体与建成环境互动的最具生存感的形式”[26]1557。

一个不得不承认的事实是,当代艺术的一个重要路径,是对传统的负面事物的负面意义予以拒斥(Denial),于其中发掘或在其上并置全新的积极意义。欧内斯特·贝克(Ernest Becker)在其经典的著作中对这一路径的最朴素形式——生命对死亡的拒斥,人对生命升华的渴望,艺术现宗教的本质源泉之一——进行了震撼人心的论述[27]155-158。虽然厕所并不直接关乎死亡,但排泄物本身所意味的与生命循环关系的终止,以及由此而引发的一系列对排泄过程的抵触、鄙视或嘲讽,实际上已经成为了一种对死亡的片断映射。因而,厕所作为建筑的空间诗学,事实上也是由对这些映射的拒斥,从对排泄体验的升华开始的。

3.1 环境

从环境的角度来拒斥排泄的负向映射,这在21世纪的生态伦理主导下是个直白的解答。排泄远非生命的结束,而是从一个生命体流转至另一个生命体的开始。是而,对排泄物本身的处置事实上可以看是另一个有机循环开始前的准备。事实上,抛弃抽水马桶的逻辑,把古老的育肥实践重新用于当代的厕所,这一理念在世纪之交就已兴起[2]53-55,至今更是融入到了地域化、有机化的厕所建筑设计之中。

越南H&P建筑事务所的分别位于高平省和奠边省的两则“绿厕所”(图17、18,见80页)在解决理念上如出一辙。挷扎的竹藤结构完成屋顶的支撑以及绿植的支护,借助回收材料和构件实现的如厕设施系统以低廉的造价提供必要的功用。建筑的语汇无疑是热带乡土传统的、蕴味浓郁的。但建筑所标榜的依附于厕所结构生长的“可提供食物”的绿植则是象征性的。事实上,这一理念上貌似交圈的有机循环实际上不是连贯的。“绿厕所”中的排泄物沿着相对原始的管道系统被输送到远处,而绿植则是依赖就近的灌溉和肥料,这不能不说是一个小小的遗憾。

相比之下,来自中国的原本营造工作室的佳县枣林旱厕要有说服力得多(图19、20,见88页)。出于建造地点基础设施条件的局限,建筑不得不实在地解决一个问题:无水系统下旱厕废物的就地降解循环。建筑师在此更多的注意力是在旱坑剖面的设计和粪尿分离、EM菌粉土技术的使用上。虽然在建筑的指标体系里诚实地标明了粪便降解为农家服务所需要的时间,虽然建筑本身在建造语汇上除了以景观的方法垒砌本地石块以外鲜有表现之举,虽然这一旱厕的使用体验本身至少在如厕过程上与以前的时代无甚区别,但完整的废物循环在本地得到了真正的实现,建筑外围的景观化处理也成为了对其环境足迹的一种表里如一的呈现。

17 绿厕所(摄影:Doan Thanh Ha)

18 绿厕所二号(摄影:Nguyen Tien Thanh)

19.20 枣林旱厕(图片来源:原本营造工作室)

21.22 放牛场村小学卫生站 (图片来源:多磨建社)

23.24 澴河环厕(图片来源:UAO瑞拓设计)

25.26 休憩室(摄影:Hemant Patil)

3.2 人体

延展排泄活动的人体姿态可能性,或并置更受欢迎的人体活动方式,都是从人体的角度来拒斥负面联想,升华排泄空间体验的有效之道。显然,我们在如厕时要更多地将我们自己的身体暴露于衣物遮蔽之外,仅此一点就已经成就了厕所与人体的强互动性。也许我们不能像医生那样去欣赏我们自己排泄系统设计的巧夺天工,并借此来以审美的方式度量我们的周遭[28]156-159,但我们绝不会反对在排泄过程中享受空间对我们身体的赞许,获得附加的愉悦体验。

多磨建社在中国临沧的放牛场村小学卫生站(图21、22,见74页)把有限的投资集中导向了与孩子们的身体关系最密切的建筑界面,虽然这种处理仅仅是通过彩色的瓷砖的铺装实现的。多边形的盥洗间尽可能提供亲切与包裹感,不同的单间色彩加强识别性与领域意识。条凳等家具的设计和开窗的高度与方位则完全以孩子们的尺度为参照。我们可以想像乡村的孩子们无论是在厕位单元还是在盥洗单元内都会产生特别的、个人化的空间记忆。

UAO瑞拓设计在中国孝昌的澴河环厕(图23、24,见70页)在另一个层面上与人体的记忆形成了对话,这个层面是多位如厕者在公厕中的相互关系。众所周知,在大约30~40年前,中国城市的公厕普遍采用无隔板的连排坑位布局,甚至在男女厕所之间也仅留一垛不到顶的墙。同时如厕者多于一人时,其相互间因隐私的缺乏而反倒会形成一种瞬时的集体主义归属感。澴河环厕显然是对这种身体记忆的一种有尊严的再现。如厕单元在此已经有了完全的隐私,但其圆形排列极强的向心性,以及有意留出的从如厕单元上部至中心圆型天井的视线通道,毫无疑问是对同如一厕、同属一厕的集体主义归属感的提示。

RC建筑事务所在印度马哈拉施特拉邦的休憩室(图25、26,见52页)是一个在厕所的基本活动上并置附加活动的典型。建筑师清晰地知晓在排泄活动的近邻(空间上的和时间上的)设置各种休憩活动的乐观主义价值。在每一个建筑内部界面的两侧所发生的如厕行为与其他行为的对比,也包括完成这些行为所需要的人体姿态的异同,定义了在建筑的空间范围内可能发生的人体活动的密度与多样性。在厕位单元的背面可能是小憩的床,也可能是理发的镜子,亦可能是贩卖食品的货架。覆盖整个建筑的屋顶不时被高出的树木所穿越,像是一个抽象的仅用来标识层高的水平面,充满了对传统印度的树林内,以荫为蔽,放松身体进行多样化活动的空间原型的睱想。

3.3 自主性

对厕所的负面意义的最根本的拒斥,是对整个如厕功能的视而不见,从而使厕所建筑成为一个具有自主性的空间干预,一个纯建筑学的操作。此时,厕所成为一个功能的虚无体,它作为微型公共空间的场所精神被戏剧性地放大,甚至成为一个探讨为斯堪地纳维亚国家建筑师所津津乐道的“建筑的理想的根本状态”[29]12的载体。

27.28 弧墙小屋(摄影:Ken'ichi Suzuki)

29.30 布刻克耶卡休息站(摄影:©MORFEUS Støvring Wille)

Tato建筑事务所在日本小豆岛的弧墙小屋(图27、28,见44页)从名字上就已经明白无误地揭示了它对厕所功能的虚无化。独立支撑的屋顶形成一层静态的对天空的过滤,其下同样独立支撑的弧墙体系则是动态的对地面自由穿越路径的物化。两者之间充满建筑语法上的对比,从材料到几何到光线对时间的刻录。散布在其间的若干厕位(含无障碍厕位)与其说是建筑的内容,还不如说是建筑的功能构件点缀。由之形成的男女卫生间空间关系的识别则再次落入到一个建筑学意义上的拓扑问题范畴。

MORFEUS事务所的布刻克耶卡休息站(图29、30,见62页)虽然核心功能是厕所,但整个建筑的逻辑却是对厕所空间的非物质化,从而聚焦于建筑的人工形式与原生态的广袤自然之间的鲜明对比。实际上,这种以小尺度的简单欧几里得几何形状与无限的极北自然进行对话的方法在挪威建筑中司空见惯,甚至已经很难再给人新鲜感。不过这并不妨碍布刻克耶卡休息站获得其他同类作品一样的感叹人类之渺小与自然之浩瀚的诗意。有趣的是建筑可见的部分,即清晰的线型混凝土连续折板,完全是围绕着建筑几乎不可见的部分,即处理成镜面玻璃包被从而映射着全景自然的厕所展开的。厕所既成为了虚无的功能中心,又成为了虚无的视觉中心,吸纳了自然壮丽于咫尺,成了建筑艺术效果的关键。

4 小结

审视厕所和厕所建筑发展的历程带给我们丰富的信息。人类对自己的排泄空间的定义生动地展示出不同时代、不同文明的技术与精神特征。我们应当庆幸在建筑学中有这样真实、高清的人类学载体存在,我们也应当相信,厕所作为一条重要的建筑人类学线索,其对文明的记录与诠释仍将得到强有力的继续。□

注释/Note

1 ) 《西京杂记》·卷五:“李广与兄弟共猎于冥山之北,见卧虎焉。射之,一矢即薨。断其髑髅以为枕,示服猛也。铸铜象其形为溲器,示厌辱之也。”语出 [唐]段成式. 西阳杂俎校笺. 许逸民 校笺.北京:中华书局, 2015: 806. “故汉人目溷器为虎子,郑司农注周礼,有是言。唐讳虎,改为马,今人云厕马子者是也。”语出 [宋]赵彦卫. 云麓漫钞.傅根清 点校. 北京:中华书局, 1996: 71.