中国现当代文学在东欧的传播与接受*

2019-06-26陈立峰

□陈立峰

东欧是冷战时期形成的具有特定政治地理内涵的概念,广义上是苏联及战后建立的东欧人民民主国家的统称,狭义上则是指捷克斯洛伐克、波兰、匈牙利、罗马尼亚、南斯拉夫、保加利亚和阿尔巴尼亚等受苏联扶植的原社会主义国家。它起源于1945年的雅尔塔协定(Yalta Agreement),并在1955年共同签署了《华沙条约》(Warsaw Treaty),冷战时期与以美国为首的西方资本主义阵营对峙多年。

近代以来,东欧各国在地缘政治、历史际遇和文化传统等方面都有着相似性,中国对东欧国家的较早认知,也是将其作为一个整体来看待的。东欧诸国作为弱小民族国家长期遭受周边列强的欺凌和宰制,与晚清之后的中国有着相似的命运。文学文化意义上的东欧与国际政治范畴的东欧七国基本一致。东欧文学首先引起周氏兄弟的关注,早在1907年鲁迅就在《摩罗诗力说》里论及匈牙利的裴多菲(Sándor Petöfi,1823—1849)和波兰的密茨凯维奇(Adam Mickiewicz,1798—1855)等“立意在反抗,旨归在动作”的摩罗诗人;而《域外小说集》的出版,则开启了东欧文学汉译的滥觞。

20世纪三四十年代是东欧汉学的初创期。一战后波兰、捷克等东欧国家摆脱了沙皇、奥匈帝国的统治,开始独立建国。普遍在二三十年代与中华民国建立外交关系,如民国政府分别在1929年和1930年与波兰和捷克斯洛伐克签订了友好通商条约。

“捷克的汉学研究史是从建立捷克斯洛伐克共和国时才开始的,就是说在第一次世界大战结束后,1918年。1927年在首批命名的34位东方研究所的研究员中,非常遗憾,连一个汉学家都没有。”①奥·巴拉特:《捷克汉学研究概述》,《东欧》1996年第2期,第43页。普实克(Jaroslav Průšek,1906—1980)当时还只是一名大学生。1937年布拉格人民文化出版社出版了普实克翻译成捷克语的《呐喊》,鲁迅欣然为之作序。捷克斯洛伐克汉学真正起步是在二战结束以后,1947年查理大学开设东方研究所,在捷克斯洛伐克科学院1952年成立后划归科学院,普实克是布拉格汉学学派的奠基人。

在波兰,1933年雅沃尔斯基(Jan Jaworski,1903—1945)建立东方学院汉语教研室。二战后夏伯龙(Witold Jablonski,1901—1957)重建汉学系,并于1948年翻译了老舍的长篇小说《赵子曰》。20世纪上半叶林语堂的作品在匈牙利曾一度风靡,《吾国与吾民》《京华烟云》《风声鹤唳》《讽颂集》《啼笑皆非》都被翻译成匈牙利语,“《生活的艺术》在1939—1947年间甚至出过9版”①Imre Hamar, The Transmission of Sinology in Hungary: The Past and Recent Developments,载张西平、郝清新(Imre Hamar)编:《中国文化在东欧:传播与接受研究》,北京:外语教学与研究出版社,2013年,第325页。。在保加利亚,1934年翻译出版的萧三诗歌《我们的命运是这样的》,“完美地契合了20世纪30年代的左派文学潮流并且扩充了它的国际化概念;而林语堂的小说创作与这一时期保加利亚的小说发展也有相似之处”②波丽娜·东切娃著,林温霜译:《18世纪中叶至20世纪初中国小说在保加利亚的接受》,载《中国文化在东欧:传播与接受研究》,第76页。。林语堂的《京华烟云》1942年翻译出版了第一卷,1943年出版第二、三卷。1946 年保加利亚翻译出版了老舍的《骆驼祥子》。罗马尼亚现代意义上的汉学研究是在1949年中罗建交之后开展的,根据两国签署的文化合作协议,1956年布加勒斯特大学开设汉语专业。南斯拉夫和阿尔巴尼亚的汉学研究也是从20世纪下半叶开始的。

20世纪50年代,中国与东欧同属新生的社会主义阵营,交往密切,译介频繁;20世纪60年代中期之后由于中苏关系的恶化以及中国“文革”的爆发等原因,中国与东欧国家的文学交流遭遇寒流,1989年东欧剧变后各国纷纷开始政治经济的全面转型,一时无暇顾及文化交流;进入21世纪以来,由于中国经济的迅速腾飞和文化影响力的大幅提升促使译介再度复兴繁荣。因此,下文拟从20世纪50年代、20世纪60年代中期到90年代东欧剧变、进入21世纪以来这三个时间段,来全面考察和系统梳理东欧对中国现当代文学的翻译和接受状况。

一、20世纪50年代的繁荣

鲁迅先生曾说,“各种文学,都是应环境而产生的,推崇文艺的人,虽喜欢说文艺足以煽起风波来,但在事实上,却是政治先行,文艺后变”③鲁迅:《现今的新文学的概观——五月二十二日在燕京大学国文学会讲》,《鲁迅全集》第4卷,北京:人民文学出版社,1981年,第134页。。20世纪东欧国家对华的政治与文化关系,亦可作如是观。“一方面受到不同时期国家之间的政治关系的直接影响,另一方面也脱离不开各国战后的体制、意识形态话语、文化建设的基本方向,包括原有的东方学基础和传统,对中国文化的接受能力等因素。”④钱林森、周宁主编,丁超、宋炳辉著:《中外文学交流史》(中国—中东欧卷),济南:山东教育出版社,2015年,第357页。东欧是最早与新中国建交的一批国家,受当时良好政治关系的影响,掀起译介和研究中国现代文学的热潮。

捷克斯洛伐克1945年5月解放,1949年10月6日与中国建交。鲁迅的作品被翻译到捷克斯洛伐克的有:1951年《呐喊·野草》,1952年《白光》(内收《孔乙己》等15篇),《鲁迅著作集》第一卷即《呐喊》和《野草》,1954年《鲁迅著作集》第二卷《彷徨》,1956年第三卷《朝花夕拾·故事新编》,1964年第四卷《杂文选》,第五卷《书简》。1953年翻译郭沫若的历史剧《地下的笑声》,1958年《百花齐放》。茅盾的作品译介有1950年《子夜》、1953年《茅盾选集》、1958年《子夜》(第二版)、1959年《腐蚀》。解放区作家里,1950年翻译了赵树理的《李家庄的变迁》,1952年译《李有才板话》。丁玲作品译有1951年《太阳照在桑干河上》、1955年《丁玲选集》(内收《莎菲女士的日记》及丁玲的其他小说)。1952年译草明《原动力》。1952年译周立波《暴风骤雨》上册,下册1958年出版。1953年译袁静、孔厥《新儿女英雄传》,杜鹏程《在和平的日子里》。1954年译《毛泽东诗词18首》。1955年译贺敬之、丁毅《白毛女》,陈登科《活人塘》,方志敏《可爱的中国》。此外1951年还译有短篇小说集《荷花湾》,内收作家鲁迅、茅盾、赵树理、孙犁、刘白羽、周立波等人作品。研究方面也是如此,如普实克的学生、布拉格汉学学派的重要成员史罗甫(Zbigniew Słupski)专攻老舍,高利克(Jozef Marian Galik)则聚焦茅盾,普实克是欧洲第一个介绍鲁迅和茅盾的汉学家。

波兰共和国1944年7月成立,1949年10月7日同中国建交。20世纪50年代波译中国现代文学里,鲁迅作品有1951年《故乡》《鲁迅小说选》,1953年《鲁迅小说选》再版。郭沫若作品有1952年《屈原》,1955年《郭沫若作品选》。茅盾作品有1951年《短篇小说四则》,1956年《子夜》。老舍作品有1950年《赵子曰》再版,1953年《骆驼祥子及其它》。1954年译《短篇小说集》(内收鲁迅、茅盾、叶圣陶、巴金、郭沫若、赵树理作品)。解放区作家方面:1950年译赵树理《李有才板话》,丁玲《太阳照在桑干河上》。1951年译赵树理《李家庄的变迁》,草明《原动力》。1952年译贺敬之、丁毅《白毛女》。1953年译周立波《暴风骤雨》,丁玲《太阳照在桑干河上》再版。1954年译马烽、西戎《吕梁英雄传》。1959年译《毛泽东诗词16首》。

匈牙利人民共和国1949年8月成立,1949年10月6日与中国建交。翻译过去的鲁迅作品有1951年《故乡》(小说集),1953年《呐喊》《风波》(小说杂文集),1956年《阿Q正传》(小说集),1959年《故事新编》。郭沫若作品有1958年《屈原》。茅盾作品有1955年《子夜》《春蚕》。巴金作品有1957年《家》,1959年《长生塔》(童话集)。老舍作品有1957年《骆驼祥子》《老舍短篇小说选》(内收《黑白李》和《月牙儿》)。曹禺作品有1959年《雷雨》。解放区作家方面,翻译的赵树理作品有1950年《李家庄的变迁》,1952年《小二黑结婚》。丁玲作品有1950年《太阳照在桑干河上》。此外还有1951年译周立波《暴风骤雨》,邵子南《地雷战》,刘白羽《无敌三勇士》,草明《原动力》。1952年译马烽、西戎《吕梁英雄传》,欧阳山《高大干》。1954年译田间《赶车集》,孔厥、袁静《新儿女英雄传》。1958年译艾芜《山野》。1959年译《毛泽东诗词21首》。在20世纪50年代,匈牙利还翻译出版了四卷本《毛泽东选集》。

罗马尼亚人民共和国1947 年12 月成立,1949年10月5日与中国建交。“罗马尼亚对中国文学的译介首先是解放区文学,是那些讴歌革命/土改和社会主义建设的作品。在社会主义阵营高歌猛进、领袖和广大人民充满胜利喜悦的革命激情年代,这很自然地成为社会主义国家文化交流的主要内容。”①丁超:《中罗文学关系史探》,北京:人民文学出版社,2008年,第104页。翻译丁玲的作品有1950年《太阳照在桑干河上》,1955年《水》。赵树理作品有1951年《传家宝》(内收《传家宝》《李有才板话》《小二黑结婚》《孟祥英翻身》)。此外还有1952年周立波《暴风骤雨》,草明《原动力》。1954年孔厥、袁静《新英雄儿女传》。1956年柳青《铜墙铁壁》。1959年《毛泽东旧体诗词》。1951年翻译了《毛泽东文选》,50年代还先后出版了《毛泽东选集》 四卷。翻译鲁迅的作品有1949年《祝福》,1951年《故乡》,1954年《阿Q正传》,1955年《鲁迅短篇小说集》(内收《阿Q正传》等25篇),1959年《鲁迅选集 》(小说、散文卷),1962年《鲁迅选集 》(杂文卷)。鲁迅之外的其他现代文学经典作品,多翻译于50年代中期以后。如1955年译《郭沫若选集》,1958年译老舍《骆驼祥子及其他短篇》,1958年译曹禺《雷雨》,1959年译巴金《长生塔》。

南斯拉夫联邦人民共和国1945年11月成立,1955年1月2日与中国建交。1950年南斯拉夫翻译了丁玲的《太阳照在桑干河上》和鲁迅短篇集《阿Q正传》(收录《阿Q正传》《孔乙己》等)。1957年翻译出版鲁迅短篇集《铸剑及其它》(《狂人日记》《伤逝》等),1958年译《鲁迅小说集》(《故乡》《药》等)。1959年译老舍《骆驼祥子》。

保加利亚人民共和国1946年9月成立,1949年10月与中国建交。除了政治意识形态方面的因素外,保加利亚语与俄语较高的亲缘度也使得翻译更为方便快捷,保加利亚1949年就从俄文转译了丁玲的《太阳照在桑干河上》。赵树理的作品被译介的有1950年《李家庄的变迁》,1951年《小二黑结婚》,1957年《三里湾》。此外还有1953年译周立波《暴风骤雨》,袁静、孔厥《新儿女英雄传》,1959年译杜鹏程《保卫延安》《高玉宝》以及《中国现代诗人作品集》(收有毛泽东、郭沫若、臧克家、田间等人诗作)。现代文学著名作家作品方面:1953年译鲁迅《呐喊》,矛盾《子夜》。1955年译鲁迅《幸福的家庭》。1957年译茅盾《春蚕》。1958年译《郭沫若文集》。1959年译《茅盾选集》,老舍《骆驼祥子》。

阿尔巴尼亚人民共和国1946年1月成立,1949年11月23日与中国建交。中国文学从20世纪50年代开始进入阿尔巴尼亚。1955年译有《中国中短篇小说集》(收入鲁迅、郭沫若、赵树理、孙犁等人作品)。1957年译《鲁迅选集》《茅盾选集》。1958年译《一个英雄的自杀:郭沫若短篇小说和戏剧选》。此外,解放区作家作品译有:1953年李季的《王贵与李香香》,1954年周立波《暴风骤雨》。

中国大陆形成的“鲁郭茅巴老曹,外加丁玲树理赵”的现代文学史格局,在20世纪50年代东欧国家对中国现代文学的译介和研究中得到鲜明体现。从作家构成来看,主要是两类作家作品得到译介,一类是鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、老舍等中国现代文学经典作家,一类是丁玲、赵树理等解放区及社会主义现实主义作家。早在第一次全国文代会上,周扬就开始了确立思想文化新秩序的努力,试图通过对新文学方向的阐释和引领来进行新文学大师的筛选与排位。虽然在最初的王瑶《中国新文学史稿》里还未出现“鲁郭茅巴老曹”的专章叙述模式,但其重要性已隐隐浮出历史地表。因此,有定评的作家以及作家在中国现代文学史上的地位和影响是被选择译介的一个重要因素。20世纪五六十年代东欧对中国现代文学翻译的择取其实与当时中国现代文学界的主流看法极为相似,与我们打造和重塑所谓新文学史经典的努力是同步的。最主要的原因当然还是政治意识形态方面,因为同属社会主义阵营,意识形态方面的考量是必需的,甚至在审美标准上都有着某种共通性。以当时东欧翻译过去的郭沫若历史剧作《屈原》为例,《屈原》塑造的是战国时代楚国政治家及爱国诗人屈原的形象,表现的是其爱国忧民、痛恨黑暗、追求光明以及不屈不挠的抗争精神。这跟长期以来东欧文学翻译上的鲁迅模式是一致的。鲁迅在《摩罗诗力说》里论述摩罗诗人,何尝又没有以他们为民族独立而呼号,争自由、求解放的反抗精神来激励中国之意味?“五四”以来我们译介东欧“被侮辱被损害”的弱小民族国家的文学,苦难、反抗、追求、爱国主义精神和为民族代言的使命感成为汉译东欧文学的永恒主题。而东欧20世纪50年代对中国现代文学的翻译也与之有相似之处。

翻译对异域文化身份有着巨大的建构力量,而这种建构背后隐藏的却是本土的政治和文化关怀。这一译介取向在解放区作家那里体现得更为明显。“纵观国外中国解放区文学译介的轨迹,在东欧出版的丁玲与赵树理的20多种译品中,只有两种是60年代出版的,其余均是50年代的产物。所以,笔者认为上世纪50年代是东欧译介中国解放区文学作家作品的最佳期和高峰期。”①宋绍香:《在异质文化中探寻“自我”》,《文艺理论与批评》2006年第2期,第30页。在当时的冷战语境下,东欧的本土和现实与中国的本土和现实形成某种相似而又相异的参照,双方都自觉不自觉地将对本民族的自我想象投射到对方身上,以他者为镜获得对自身的一种观照,形成某种特殊的镜像关系。如对《白毛女》的译介可以看作是借助他者对自身革命合法性的确证,而对赵树理、丁玲等反映土改运动作品的迅速译介,可能也有为捍卫和建设新型社会主义民族国家,将同为社会主义国家的中国的革命与建设的经验作为借鉴的意味。

表面看来,翻译好像仅仅取决于译者和研究者的阐释角度,但实际上,无论是译介工作本身还是译介成果的接受,无不与其自身的社会历史语境和民族文化诉求密切相关。因此,本土文学规范对文学翻译的制约也不容忽视。当时东欧文坛流行的文学思潮与新中国政治意识形态话语和民族国家话语颇为相似,因此这些作品的译介与传播也契合了东欧内在的翻译和接受需求。以波兰为例,历经数年对纳粹德国的抗争,波兰在“二战”后终于顺利建国,作为意识形态重要组成部分的两次世界大战期间的波兰文学也被当作靶子来批判,“战前一切美学上的创新和形形色色的现代主义流派都被否定”②易丽君:《波兰文学》,北京:外语教学与研究出版社,1999年,第166页。。1946年到1949年三年计划恢复期,波兰文坛以现实主义为主潮,“反对形式主义,反对战前的先锋派和西方现代派文学,一大批作家的作品被禁止再版”③张振辉:《20世纪波兰文学史》,青岛:青岛出版社,1998年,第199页。。由于新意识形态的极力推动,在20世纪50年代初便产生了一大批“以波兰社会主义建设和国内外阶级斗争为题材的小说”,而“写农村题材的总是围绕着农民参加合作化的小圈子”④《20世纪波兰文学史》,第203—204页。。当代文学的核心主题,在于维护社会主义国家共通的政治利益,因此当时双方的文学主题是基本一致的。从我国被翻译过去的作品来看,农村土改题材、革命战争题材、工业题材是译介得最多的三大主题。苏联是当时两国革命和建设的共同样板。

在20世纪50年代初,东欧选择和引进中国现代文学明显受苏联的影响,甚至很大部分作品都是从俄文转译的。丁玲的《太阳照在桑干河上》,贺敬之、丁毅的《白毛女》,周立波的《暴风骤雨》都获得过斯大林文学奖。而在冷战时代,社会主义阵营的斯大林文学奖似乎有着跟西方的诺贝尔文学奖分庭抗争的意味。获奖自然也是作品在社会主义兄弟国家引起更多关注的原因,因此这些作品在东欧各国几乎都有翻译。“二战”后,东欧开始大力推行苏维埃文化,而苏维埃文化的范式便是斯大林的社会主义现实主义。如1949年初波兰召开文学家代表大会,大会报告提出“社会主义现实主义创作方法乃是文学创作的基本原则”,确定苏联的社会主义现实主义为唯一合法的创作指南。在文学史家看来,1942年毛泽东延安讲话之后的丁玲“似乎已经转向苏联社会主义现实主义小说的中文译本寻求指导了”,《太阳照在桑干河上》这部小说“还打算按照苏联的样子写成‘社会主义现实主义’的”①费正清、费维恺编,刘敬坤等译:《剑桥中华民国史》(下卷),北京:中国社会科学出版社 ,1994年,第553—555页。。当时苏联的评论家也认为《太阳照在桑干河上》已经达到了社会主义现实主义文学水准,“在美学方面”,“有充分理由可将其列为社会主义现实主义的成就”,社会主义现实主义这一问题,“已由人民民主国家的作家们和资本主义世界保卫世界利益的进步作家们深刻探讨并创造性地解决了”。②阿尼西莫夫:《评〈太阳照在桑干河上〉》,《真理报》1952年3月19日。转引自宋绍香:《丁玲作品在俄苏:译介、研究、评价》,《现代中文学刊》2013年第4期,第92页。因此,20世纪50年代,东欧对中国解放区文学译介的特点是强调社会主义话语,突出现实主题,而且译介速度相当快。

二、20世纪60年代中期以来的式微

延续上一阶段,捷克斯洛伐克20世纪60年代初对中国现代文学翻译的重心仍是鲁迅、茅盾、老舍等作家,1960年译鲁迅的《火与花》,1961年译茅盾《林家铺子及其它短篇集》,1963年译《茅盾短篇小说选》,1962年译老舍《骆驼祥子》《老舍短篇小说集》,1960年译郁达夫短篇集《春风沉醉的晚上》,1967年译冰心《繁星、春水》。

1968年苏军入侵捷克斯洛伐克,捷克斯洛伐克国内形势大变,布拉格汉学学派的研究遂告中断,普实克甚至被禁止进入东方研究所,普实克的弟子们也先后流亡他国,汉学研究直到20世纪90年代才得以恢复。整个20世纪70年代,捷克斯洛伐克没有中国现当代文学译本,20世纪80年代也只有两本,一是1980年译老舍的《骆驼祥子》,二是1989年译王蒙等的《春之声》(收入王蒙、冯骥才、谌容等人作品)。以“布拉格之春”为标志,东欧各国内部在对苏联的态度和对华关系上立场开始分化,对中国现代文学的译介和研究,也更强烈地体现出各自的政治和文化主体立场。随着中苏关系的恶化乃至破裂,部分东欧国家与中国的关系开始降温,在20世纪六七十年代仅罗马尼亚和阿尔巴尼亚与中国的关系依旧密切。

20世纪60年代开始波兰与中国的政治关系跌入低谷,文学译介也数量骤减,这种状况一直持续到20世纪80年代。1961年波兰译巴金的《家》,1964年译老舍的《离婚》、1965年译《在大悲寺外》(短篇小说集),此外还有1967年译艾芜的《南行记》、1961年译徐怀中的《我们播种爱情》。70年代没有译本。80年代也仅3部:1987年译高行健的《车站》,1988年译张贤亮的《绿化树:唯物论者的启示录》,1989年译古华的《芙蓉镇》。其中一个重要变化是曾经为50年代译介重点的“鲁郭茅巴老曹”等现代经典作家以及解放区作家都不再得到青睐,80年代译介的都是“文革”以后的中国当代文学。《绿化树》和《芙蓉镇》都是新时期伤痕文学的代表作,涉及“反右”“文革”等历次运动给人们带来的深刻创伤。“到了80年代末,波兰文坛便几乎只有一种声音,那就是对战后40年的清算。”③易丽君:《波兰文学》,北京:外语教学与研究出版社,1999年,第171页。因此,从歌颂到暴露,从廉价的喜剧到深刻的悲剧,伤痕文学这一以悲剧形式来反映社会主义现实的文学思潮,迟至80年代末才引起波兰方面的关注。伤痕文学里面有苦难,有同情,这种血泪史的基调跟当时波兰文学史上的第三次“清算文学”浪潮是相似的。选择什么样的作品译介,离不开那个时段的大众接受心理。中国的“伤痕文学”与彼时的波兰文学同样有着“重新发现世界”的感觉。在一些西方人看来,共产主义“新信仰”统治下的中国是个痛苦、充满压抑与摧残的地方,而在对中国作品的阅读中,也期待读到迫害与伤痕。人们期待看到创伤,而诉苦文学正迎合了西方对中国的传统认知,形成某种对中国的刻板印象。但波兰对中国的改革开放关注度明显不够,20世纪80年代,中国文坛伤痕、反思、改革、寻根、先锋等文学思潮风起云涌、接踵而至,而在波兰得到译介的却只有两部伤痕小说。在一些汉学期刊上也能发现一些中国现当代作品的零星翻译,主要是诗歌或短篇小说。如华沙大学汉学系伊莱娜·喀乌仁斯卡(Irena Kałużyńska)就曾翻译过艾青的不少诗歌:1979年《手推车》《北方》《冬天的池沼》,1983年《我爱这土地》《献给乡村的诗》等,1990年《关于爱情》《关于眼睛》《生命和时间》《鲜花和荆棘》。

匈牙利与中国的关系在20世纪60年代中期开始疏远,60年代初译介的尚有1961年译鲁迅《野草》;1961年译郭沫若《少年时代》,1962年译《学生时代》;1962年译巴金《憩园》;1960年译老舍《茶馆》,1962年译曹禺《北京人》。此外还有1960年译赵树理《李有才板话》,1961年译《白毛女》《中国现代诗歌选》,1963年译柳青《创业史》。70年代只译有茅盾的《子夜》(1977)。80年代开始,一度中断的文化交流得以恢复,现代文学方面,1981年译有鲁迅的《文学·革命·社会》和老舍的《猫城记》。当代文学方面则有:1985年译王蒙短篇集《说客盈门》,1986年译聂华苓《桑青与桃红》,1987年译古华《芙蓉镇》,莫应丰《难与人言的故事》,1989年译谌容《人到中年》。

得益于中罗两国之间长期友好稳定的关系,20世纪六七十年代罗马尼亚仍在继续译介中国现当代文学作家作品。1960年译有赵树理的《三里湾》,1961年译张天翼《宝葫芦的秘密》,1964年译《茅盾小说选》(收入《林家铺子》等8篇),1965年译《孔夫子吃饭——郭沫若诗歌、小说、戏剧集》。60年代初还译有《白毛女》《鸡毛信》等。“文革”开始,波兰、匈牙利、保加利亚与中国交流中断,但罗马尼亚在70年代仍有译介,如1973年译《高玉宝》,1976年译鲁迅的《故事新编》,1979年译巴金的《家》。到了80年代,随着中国国门的再度打开,罗马尼亚中国现当代文学译介更为繁荣。1981年译有《中国20世纪戏剧选》,1983年译《子夜》《四世同堂》《中国现代短篇小说选:春桃》;1984年译王蒙《深的湖》,1985年译叶圣陶《倪焕之》、巴金《寒夜》,1986年译《中国现当代诗歌选》、冯德英《山菊花》,1988年译《艾青诗选》。

在南斯拉夫,20世纪60年代只译有茅盾的《子夜》(1960年)。1971年译《毛泽东诗词》,1977年译鲁迅短篇集《呐喊》、《毛泽东诗词》。1981年译巴金的《家》《憩园》《寒夜》三部。1985年译聂华苓的《桑青与桃红》。1989年译老舍的《猫城记》。

“有过20世纪五六十年代的辉煌,也曾历经70年代的落寞,但追逐中国文学的脚步从未停止。”①陈瑛:《中国文学的玫瑰国之旅》,《欧洲语言文化研究》第5辑,2009年,第141页。保加利亚在20世纪60年代前中期翻译中国现当代文学的作品略有减少,但还保持一定数量。1961年译有巴金的《寒夜》,茅盾的《林家铺子》,张天翼的《大林和小林》,1962年译李英儒的《野火春风斗古城》,袁静、孔厥的《新儿女英雄传》,1963年译周立波的《山乡巨变》,1965年译杨沫《青春之歌》。1966年3月,中苏两党关系中断,保加利亚与中国的文化交流也随之停滞,直到80年代才重新开启。1983年译鲁迅的《故事新编》,1984年译老舍的《正红旗下》,1987年译艾青诗选《永远的旅程》。

“中国文学真正在阿尔巴尼亚的译介开始于20世纪中叶。此后,中国文学在阿尔巴尼亚的传播经历了相对繁荣的20年。”②陈逢华:《中国文学在阿尔巴尼亚的译介》,《欧洲语言文化研究》第5辑,2009年,第498页。20世纪60年代中阿关系走热,两国相交相知、惺惺相惜。1961年译有曹禺的《雷雨》,杨沫的《青春之歌》。1962年译郭沫若的《女神》,周而复的《上海的早晨》。1964年译巴金的《爱情三部曲》,叶圣陶的《倪焕之》等。70年代开始中阿关系逐渐趋冷,但在1974年仍译有鲁迅的《呐喊》《故事新编》。1978年两国关系跌入谷底,中美关系的正常化和中国的改革开放被视为危险的信号,“1979-1993年的近15年间,阿尔巴尼亚没有正式出版过译自中国文学的作品”③同上,第509页。。

1989年波兰团结工会实现了政党轮替,捷克发生天鹅绒革命,罗马尼亚发生十二月革命。随着苏联的解体,东欧国家在20世纪90年代开始了政治、经济、文化的全面转型。原来的东欧国家纷纷摒弃具有强烈政治话语表征的“东欧”称谓,而是更愿意被称为“中欧”或“中南欧”国家。积极融入欧洲一体化进程、重新回归欧洲成了他们共同的追求。从这种种不约而同的举动中,我们能够发现他们在历史命运、现实处境及利益选择上的共通之处。“国际政治意义上的‘东欧’或许逐渐被‘中欧’或‘巴尔干欧洲’所取代,但作为历史和文化意义上的‘东欧’仍有其特殊的意义。”①宋炳辉:《政治东欧与文学东欧——论东欧文学与中国文学现代性的内在关联》,《中国比较文学》2010年第4期,第59页。转型期的东欧经济陷入不景气,教育经费普遍被消减,翻译也开始淡化社会制度和意识形态因素,转而以经济效益为中心,因此纯文学翻译锐减。除了经济困境外,还有政治偏见,政治体制的变革导致了东欧与中国的改革道路南辕北辙,双方的文化关系一度再次短暂疏离。整个90年代,东欧国家里捷克对中国文学的翻译稍多一些,有1990年译闻一多的《死水》,1991年译张贤亮的《男人的一半是女人》,1994年译《落花:中国现代诗歌的形式主义和象征主义》(收入朱湘、徐志摩、穆木天等人诗作)。“普通的捷克读者对中国文学所谓的‘认识’要么带有五六十年代强烈的社会主义色彩,要么散发着神秘、抒情的‘远东’香味。流亡作家、异议作家、华裔作家(北岛、杨炼、高行健、廖异武、哈金、戴思杰、李翊云)和台湾作家从90年代以来在捷克有了更多的出版机会。”②李素:《学术与市场之间:略谈中国当代文学在捷克的译介》,《南方文坛》2016年第3期,第62页。捷克在90年代开始出现了海外华人及华裔文学译介:1994年译谭恩美的《喜福会》(2004年重版)、《灶神之妻》,1996年译张戎的《野天鹅》,1998年译汤婷婷的《女勇士》。这种情况在波兰也有出现:1995年译张戎的《鸿:三代中国女人的故事》,1996年译闵安琪的《红杜鹃》,1997年译谭恩美的《喜福会》,1998年译谭恩美的《灶神之妻》《灵感女孩》、闵安琪的《凯瑟琳》。而在90年代,波译中国现当代文学仅有1999年译张贤亮的《我的菩提树》,此外,1995年由史罗甫主编、华沙大学汉学系老师集体翻译出版了两卷本中国现当代短篇小说选,上卷(1918—1944)收录鲁迅的《狂人日记》《示众》、茅盾的《春蚕》、郁达夫的《迟桂花》、沈从文的《柏子》《阿金》、丁玲的《莎菲女士的日记》、钱锺书的《上帝的梦》《灵感》;下卷(1979—1985)收录汪曾祺的《受戒》、高晓声的《陈奂生上城》、王蒙的《冬雨》《鹰谷》、张贤亮的《邢老汉和狗的故事》、刘心武的《公共汽车咏叹调》、张抗抗的《白罂粟》、赵振开的《稿纸上的月亮》、张洁的《假如她能够说话》《冰糖葫芦》《未了录》《壁画》等。

东欧其他国家也是持续低迷,罗马尼亚仅在1990年翻译过一本《中国当代诗选》。匈牙利仅在1991年译过田汉的《咖啡店之一夜》《南归》《洪水》《江村小景》。南斯拉夫1990年译有老舍的《茶馆》,1991年译陈逢华:《中国文学在阿尔巴尼亚的译介》,张贤亮的《男人的一半是女人》。在阿尔巴尼亚,“1994-1999年的5年间,中国文学也只零星地展现在诸如《世界诗歌选》、《泪珠——世界抒情诗选》、《童话选集》等汇编的文学选集中”③陈逢华:《中国文学在阿尔巴尼亚的译介》,第509页。。这种状况直到进入21世纪才略有改观。

三、进入21世纪以来的复兴

中国的改革开放特别是新世纪以来取得的巨大经济成就使得中国文化的国际影响力日益提升,东欧国家对中国文学和文化的关注度不断提高,因此形成了译介的又一次高潮。进入21世纪以来,捷克和波兰出现了译介中国当代文学的一波热潮,而东欧其他国家对中国文学的译介也出现了复苏的迹象。

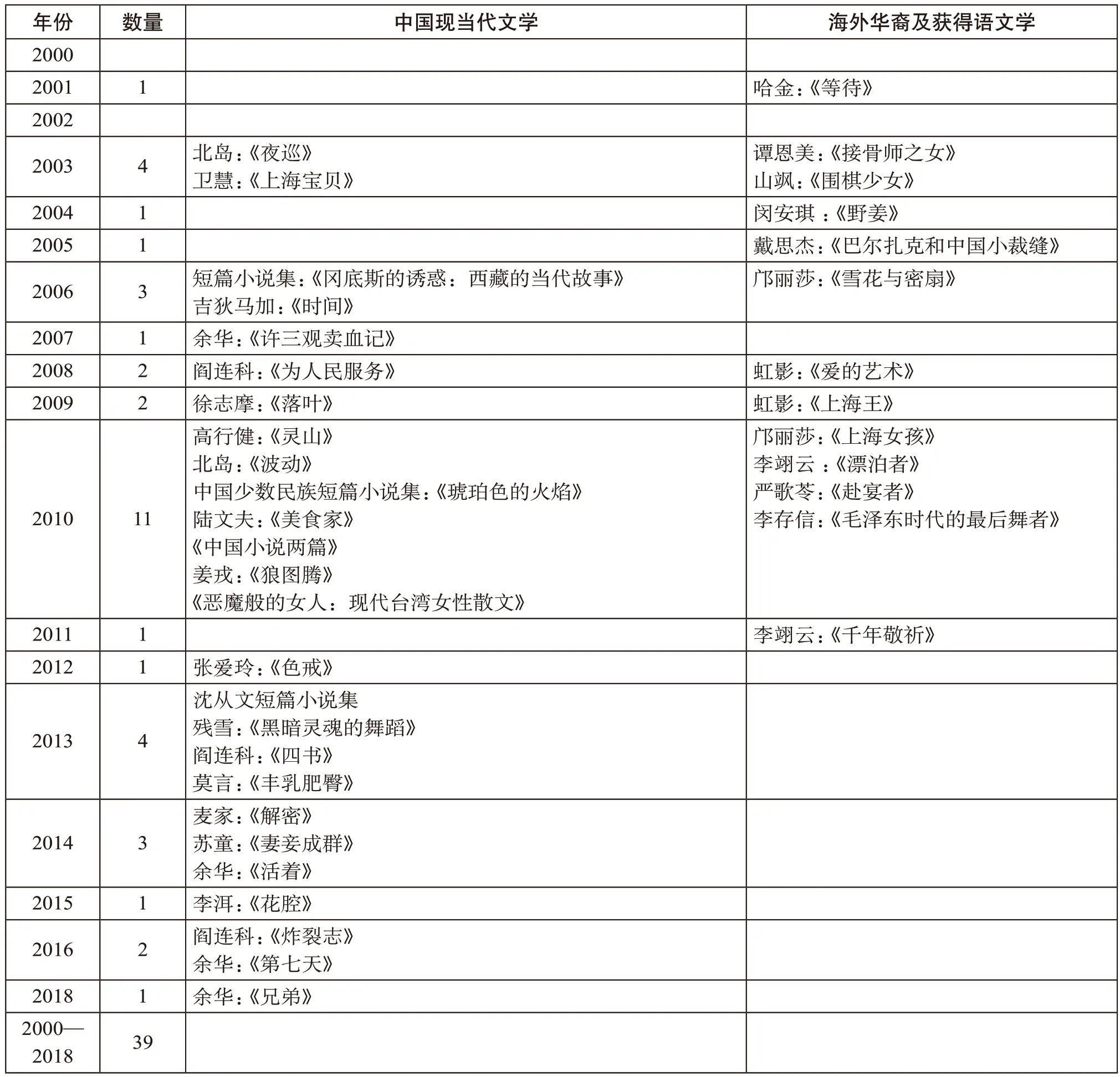

2000年以来,捷克翻译了中国现当代文学作品二十余部,其中现代作家只有张爱玲、沈从文、徐志摩,海外华人及华裔作品十余部,详见表1:④此表参考了捷克查理大学罗兰(Olga Lomová)教授的 Politika, exotika, erotika a ústup čínštiny O překladech moderní čínské literatury一文,详见http://www.svetovka.cz/archiv/2011/04-2011-biblio.htm,特此致谢。

表1 2000—2018年捷克翻译中国现当代文学作品统计表

而波兰进入21世纪以来对中国现当代文学的译介数量则超过了捷克,详见表2:①此表是笔者在波兰华沙大学求学期间通过整理波兰国家图书馆和华沙大学图书馆等资料编写而成,得到华沙大学汉学系孔莉娅(Lidia Kasarełło)教授及其研究生娜塔莉亚·阿杜斯卡维奇(Natalia Aduszkiewicz)的帮助,特此致谢!

本文通过对岩石破裂两种不同类型传感器接收的声发射信号进行时频分析,发现信号之间存在差异性与共性,主要结论如下:

表2 2000—2018年波兰翻译中国现当代文学作品统计表

(续表)

(续表)

进入新世纪以来,东欧对中国现当代文学的译介主要有以下几种类型,以波兰为例:

首先是对异域东方的神秘好奇、窥探与想象,因此中国神秘文化图景或带魔幻现实主义色彩的作品得到青睐。比如具有文化人类学价值的阿来的反映藏族文化的《尘埃落定》,韩少功的反映楚地历史文化传奇的《马桥词典》,苏童的将封建家族日常生活习俗细节奇观化的《大红灯笼高高挂》,莫言的《丰乳肥臀》以及带有异托邦乃至恶托邦色彩的《酒国》等。其中对莫言作品的翻译最多,这跟他获得诺贝尔文学奖有关。2012年莫言获奖后,《酒国》和《丰乳肥臀》再版,2013年波兰翻译了他的《红高粱家族》《四十一炮》和带有自传色彩的小说《变》,2014年《蛙》翻译出版。2005年华沙大学出版了孔莉娅(Lidia Kasarełło)教授编选的《系在皮绳扣上的魂——中国当代短篇小说选》,其中收入的主要是扎西达娃等寻根作家的作品,也包括苏童的《妻妾成群》等。孔莉娅教授曾写过《生命的图腾:寻根文学》等学术专著,她2011年曾告诉笔者,在中国当代作家里面她最看重也最喜欢的是:莫言、高行健、苏童、韩少功、扎西达娃、贾平凹。作为东西方文化双重影响的产物,寻根文学是20世纪80年代中国当代文学的一个重要流派,同时也最受西方关注。一方面是中国传统文化背景让他们觉得新奇,无论是对中国哲学和宗教思想的兴趣,还是东方主义式的神秘落后、野蛮愚昧图景,另一方面是寻根文学里运用的西方魔幻现实主义、象征主义及怪诞夸张的语言风格等又让他们觉得似曾相识。

第二是潮流性的70后美女作家。其中卫慧的 《上海宝贝》先后共有四个波兰语译本,是中国作家里面同一本书被翻译最多的。自传色彩的成长经历、女性性意识的炫耀和感官体验的身体政治,同样满足了全球化背景下西方对中国都市新新人类的窥探欲。以文本观照现实来进行镜像式阅读,中国都市流行时尚、新新人类的边缘生活:摇滚、吸毒、酒精、畸恋、性和疯狂都是他们关注的焦点,也成了出版商的营销策略,棉棉的《熊猫》书名就被翻译成“Panda Sex”。

最后,是随着现代科技的发展,谍战小说、科幻文学等文学类型逐渐受到中东欧国家读者的青睐。从商业价值和传播效果上看,甚至超过了对中国当代纯文学的翻译。如麦家的《解密》《暗算》等先后被翻译成波兰语、捷克语和塞尔维亚语,刘慈欣的《三体》也在波兰、匈牙利等国家得到译介。他们的写作题材是世界性的,更容易跨越文化差异的障碍。麦家的小说充满了破译、推理、悬疑元素,契合了西方侦探小说的传统,又将充满魅力的中国文化元素与之成功融合,碰撞出崭新奇幻的火花。而刘慈欣的《三体》则是我们这个时代的隐喻和精神史诗,把对科学的反思糅合进对历史和人性的反思之中,又给西方读者带来了从宇宙角度对“后人类时代”人类生存境遇的深刻思考。

如果说20世纪50年代东欧对中国现当代文学的译介是以意识形态为主导,90年代开始以审美取向为主导的话,那么进入新世纪又加入了商业消费、市场翻译等更为多元化的因素。但总体而言,东欧对中国当代文学的翻译依然流于随意和零散,缺乏系统性。

匈牙利2003年译有《中国当代小说选》(收录苏童《妻妾成群》、余华《世事如烟》、刘震云《一地鸡毛》、马原《虚构》、韩少功《爸爸爸》);2007年译苏童的《我的帝王生涯》、《中国现当代短篇小说选》(收入朱自清、沈从文、张爱玲、扎西达娃、郑万隆等人作品);2008年译高行健的《灵山》、姜戎的《狼图腾》、鲁迅的《朝花夕拾》、《中国20世纪短篇小说选》;2009年译余华的《兄弟》;2013年译莫言的《酒国》;2014年译莫言的《蛙》;2016年译阎连科的《受活》;2017年译余华的《十个词汇里的中国》、刘慈欣的《三体》、麦家的两本小说、吉狄马加的诗集《我,雪豹……》;2018年译余华的《活着》和《许三观卖血记》。此外还译有马建、棉棉、卫慧等人的作品。海外华人文学方面译有哈金、戴思杰、闵安琪、谭恩美等人的作品。

罗马尼亚2004年翻译有老舍的《骆驼祥子》,2005年译《茶馆》《恋爱的犀牛》,2008年译阎连科的《丁庄梦》,2013年译《受活》,2011年译姜戎的《狼图腾》,2014年译吉狄马加的《火焰与词语》,2015年译《为土地和生命而写作——吉狄马加演讲集》,2016年译余华的《活着》,2017年译《十个词汇里的中国》,2018年译《许三观卖血记》。莫言的作品译有2008年《红高粱》,2010年《变》,2012年《生死疲劳》,2013年《天堂蒜薹之歌》,2014年《酒国》,2016年《怀抱鲜花的女人》。同时也有对欧美华人文学的引进:2000年译戴思杰的《巴尔扎克和中国小裁缝》,2004年译《狄的情结》,哈金的《等待》,山飒的《围棋少女》等。

保加利亚在新世纪初译介过张贤亮的《男人的一半是女人》。2006年译有吉狄马加的《“睡”的和弦》,2010年译阎连科的《丁庄梦》,2014年译《受活》。还译有莫言的《生死疲劳》(2014年)和《檀香刑》,余华的《兄弟》(2018年)。海外华人文学则有2000年译戴思杰的《巴尔扎克与中国小裁缝》,2005年译《狄的情结》。

阿尔巴尼亚进入新世纪以来翻译了张爱玲的《金锁记》、莫言的《蛙》(2013年)和余华的《活着》(2018年)。

进入21世纪,中国现当代文学在东欧的翻译出现了三种渠道,这里仍以波兰为例:

一是延续以前的学院翻译,以汉学家为翻译主体,出版社一般是大学出版社或学术出版社,目标读者则是汉学家及汉学系的学生。如上文提及的华沙大学出版社出版的史罗甫主编的两卷本中国现当代小说选,孔莉娅教授编选的中国当代短篇小说选,华沙大学汉学系现任系主任李周(Malgorzata Religa)教授翻译的《马桥词典》等,主要供教学及研究之用。此类译介主要受国家的文化战略、学校的课程设置及研究者的学术偏好等因素的影响。

其次是开始出现民间自由译者。比如卡塔谢娜·库帕(Katarzyna Kulpa)就是华沙大学汉学系的毕业生,张爱玲、虹影、卫慧、棉棉作品的译者,她还翻译过莫言的《酒国》《丰乳肥臀》和《红高粱家族》。此类译介主要受译者的个人兴趣、审美偏好等因素的影响。当然他们也希望译作能够尽可能地吸引更多的读者,虽然实现这一愿望的可能性并不大。因为受中国文学读者市场的局限,市场机制运作下的商业翻译模式在东欧尚处于起步阶段。

第三,随着中国文化走出去战略的实施,与中国作协等单位合作推动中国文学走向世界。比如2010年出现的两本中国作协与波兰出版社联合推出的选译本。《梦也何曾到谢桥及其他》一书选译了刘恒的《贫嘴张大民的幸福生活》、叶广芩的《梦也何曾到谢桥》、张洁的《雨中》、何士光的《乡场上》、苏童的《两个厨子》。《波湖谣及其他》选译了邓友梅的《那五》、王安忆的《发廊情话》、陈世旭的《波湖谣》等五篇小说和陈应松的一篇小说。但波兰汉学家对这两个译本评价并不高:“译介内容和形式在很大程度上偏向源语规范,而不是译语规范,很难被译语国家接受便理所当然。”①郑晔:《国家机构赞助下中国文学的对外译介——以英文版〈中国文学〉(1951—2000)为个案》,上海外国语大学高级翻译学院硕士学位论文,2012年,第4页。政府推介工程对于中国文学走向世界有所裨益,缺点是选目不够精良,有的作家作品入选过多,缺乏代表性。

另外,还有国际书展、中国文化年以及作家外访交流等也在一定程度上促进了作品的对外译介。比如2014年贝尔格莱德国际书展就集中推出了塞尔维亚汉学家翻译的十部中国当代文学作品。自2001年以来,中国作协几乎每年都会派诗人参加波兰“华沙之秋”国际诗歌节,而吉狄马加、王久辛、梁平的诗集就是出访波兰之后被翻译过去的。

这一时期还有一个重大变化是海外华人作家作品翻译的大量涌现,在总量上与21世纪第一个十年中国现当代文学的翻译相当,而且被译介作家数量也有大幅增加。这里所谓的海外华人文学,指的是海外华人或华裔用华语和留居国语言创作的文学作品。在波兰受到关注的大多是海外华人或华裔作家用所在国语言(主要是英、法等大语种)创作的文学作品,而用汉语写作的华文文学则几乎没有得到译介。所以海外华人文学翻译的兴盛跟译者不需要掌握汉语有关,译者只需要从英文、法文等翻译,而不像翻译中国现当代文学一样绝大部分还需要从汉语进行直译,这就在很大程度上降低了翻译的准入门槛,因为英语、法语对多数受过高等教育的东欧人来说并无难度。20世纪90年代获得波兰译介的华裔作家只有谭恩美一位,而21世纪前十年除了谭恩美的作品被不断的译介和重版之外,还有邝丽莎、叶明媚等后起之秀不断涌现。20世纪90年代波兰译介的中国获得语作家只有闵安琪和张戎,而进入21世纪以来除了闵安琪创作力恒定持续之外,又有山飒、李翊云等年轻作家的异军突起。所以海外华人文学波译本的出现也预示着翻译方式的重大变化,以前的中国文学波译基本上都属于汉学家的学术翻译,在这之后作为畅销书的市场翻译也开始出现了。其他东欧国家亦是如此。

值得进一步探究的问题是:海外华人文学在东欧的译介(以及为何译介)又建构出怎样的中国想象?它跟20世纪中国文学在海外的接受和传播所建构的中国形象有何不同?这些移居海外的华人作家或华裔作家用所在国语言书写中国经验或所在国经验,它们的海外传播和中国国内作家作品的海外传播之间的差异性何在?

通过上文对中国现当代文学在东欧的译介和传播的详细考察和系统梳理,我们发现其中出现过两次翻译高潮,一次是东欧与新中国建交伊始的20世纪50年代,另一次则是进入21世纪以来至今。其间也经历过两次低谷,一次是20世纪60年代中期开始东欧与中国关系的疏远,另一次是1989年东欧剧变后的数年间。无论是译介高潮或低谷的出现,还是译语国译介目的或作品选择,都深受国际形势、外交关系以及译语国接受环境的极大影响。诚如宋炳辉所言:“中国与东欧文学的关系,是中国与东欧国家在社会意识形态、政治经济体制以及国际关系历史等基础和上层建筑各层面的异同和相互关联的一种反映和折射,正因为这样,在东欧与中国文学的百年关系中,政治意识形态成为各个时期的一个极其重要的制约因素。”①宋炳辉:《政治东欧与文学东欧——论东欧文学与中国文学现代性的内在关联》,第70页。当然,这种意识形态的制约和文化权力机构的操控在社会主义年代体现得更为明显。文化操控具体体现在翻译对异域文本的选择上,倾向于排斥与本土利益不相符的文本,选择某些文本的同时也就意味着对其他文本的排斥。而进入21世纪以来,社会制度和意识形态方面的因素则进一步淡化,影响译介的因素重心有着较为明显的从意识形态向诗学的转换过程。勒菲弗尔(Andre Lefevere,1945—1996)将影响翻译活动的要素归结为意识形态、诗学和赞助人,这对于分析中国文学在西方世界的传播也有着借鉴意义。翻译所造成的文化影响,并不在于语言的转换过程,也不仅取决于原著或译著本身,而在较大程度上受着目的语国社会现实、文化环境等多重因素的影响。翻译的文化转向,就是从关注译本如何生成转向关注译本在译入语的接受、影响、传播等问题。文学的海外传播是影响国家文化软实力的重要因素,而中国现当代文学在东欧的译介和传播,作为中国文学传播不可或缺的组成部分,对于构筑积极开放的当代中国形象,同样具有重要的意义。