我国生鲜乳供给的价格滞后效应分析

2019-06-18刘亚钊

刘亚钊,刘 芳*,王 晰,宋 凡

(1.北京农学院经济管理学院,北京 102206;2.北京新农村建设研究基地,北京102206)

1 引言

市场经济体制下,供给和需求相互作用会使市场价格自发地趋向均衡,这是最基本的市场规律,但在农畜产品市场上,市场价格的调整过程是漫长而曲折的,这就导致农业领域普遍存在着“蛛网效应”。从“豆你玩”到“蒜你狠”,从“糖高宗”到“姜你军”等农产品价格暴涨暴跌就是“蛛网效应”的体现。“蛛网理论”就是研究商品价格与产量变动相互影响引起规律性循环变动的理论,分析的是农产品价格波动具有滞后效应情况下所发生的均衡变动情况。它假定当单个厂商或生产者无法改变商品价格时,只能改变自己的产量;由于生产周期长,本期产量只能依据上一期价格进行生产决策;在该生产周期内,由于生产规模调整困难,本期市场供求发生变化时生产者无法及时改变产量。在这种情况下,供求决定当期价格,当期价格引导下一期生产,价格与生产的短期波动不同步就很容易出现“周期性波动”。

价格上下波动本是价格机制发挥作用最正常的表现,但在农畜产品市场上,由于生产周期较长,价格机制就会发生滞后效应,从而带来周期性的暴涨暴跌。这是因为,一方面,生产周期长会导致供给量短期调整困难,如外部因素冲击导致需求增加或减少,但供给量短期内无法改变,必然会引起价格的剧变;另一方面,生产周期长会导致价格调节有滞后性,价格剧变后供给量需要经过一个生产周期才能有所反应,此时需求已经发生变化,出现新的不均衡。近年来,我国奶业就存在着“奶荒”与“过剩”交替上演的现象,即“本期奶价上涨→奶牛存栏量大增→第二期生鲜乳供应量增加→奶价下跌→大量淘汰奶牛→第三期供应量减少→奶价上涨→奶牛存栏量大增→第四期生鲜乳供应量增加……。本文运用有限分布滞后模型估测我国生鲜乳市场上的价格滞后效应,明确对生产有显著影响的滞后期长度,并将估测结果运用到政府的干预措施中,以便更合理地利用市场手段来进行调节。

2 研究方法和数据说明

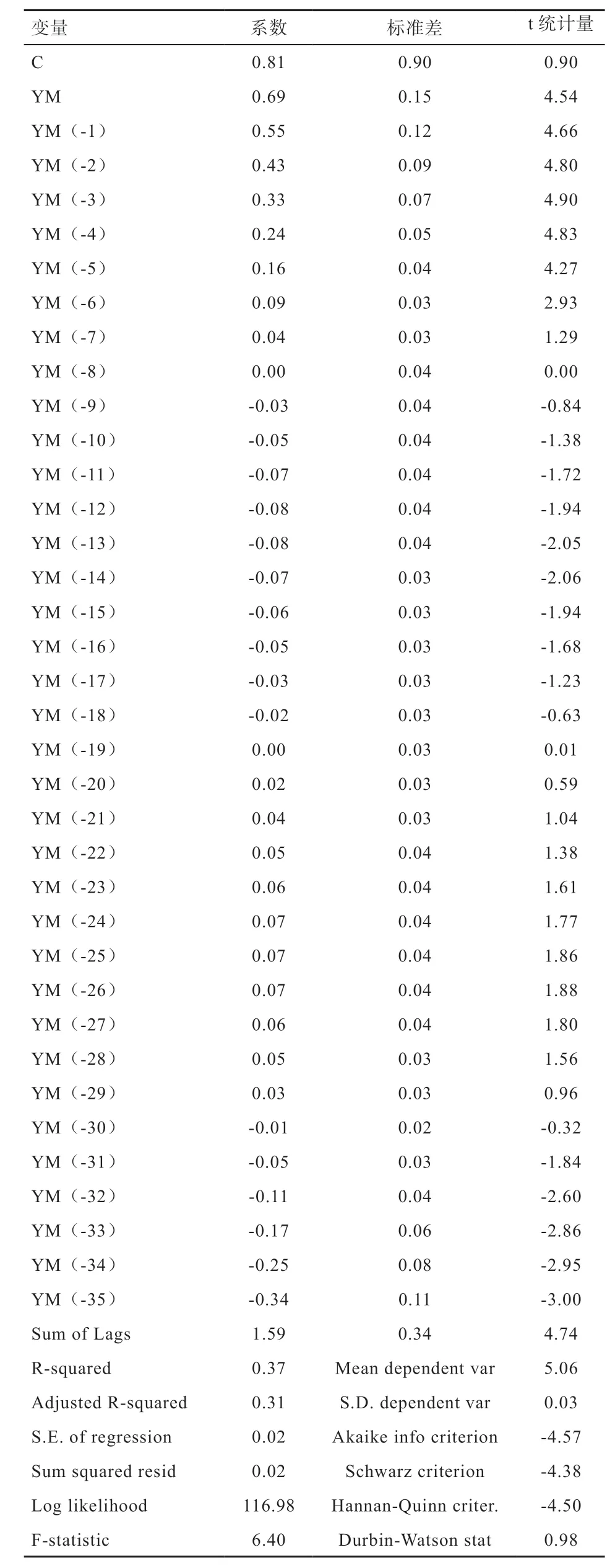

2.1 研究方法 在经济活动中,由于心理上、技术上以及制度上的原因,对于解释变量的变化,被解释变量要经过一段时间才会有所反应,这在经济领域是非常普遍的现象,如居民的储蓄就与当期的收入以及过去几期的收入有很强的相关性,即被解释变量Y 不仅受到同期解释变量Xt的影响,而且与X 的滞后值X(t-1),X(t-2)…有很强的相关性,人们把这些过去时期的变量,称作滞后变量,把那些包括滞后变量作为解释变量的模型称作滞后解释变量模型。分布滞后模型就是滞后解释变量模型的一种,模型中仅包含解释变量的现期值和滞后值,它的一般形式为:

按照滞后长度,分布滞后模型可以分为两大类,一类是有限分布滞后模型,就是滞后长度k 为一个确定的数;而另外一种是没有规定最大滞后长度,一般称其为无限分布滞后模型,如下式:

回归系数β0称为短期影响乘数,它表示解释变量X 变化一个单位对同期被解释变量Y 产生的影响;β1,β2…称为延期过渡性影响乘数,它们度量解释变量X的各个前期值变动一个单位对被解释变量Y 的滞后影响。所有乘数和∑βi=β0+β1+…称为长期影响乘数或均衡乘数,表示X 变动一个单位,由于滞后效应而形成的对Y 平均值总影响的大小。

对于无限分布滞后模型,因为其包含无限多个参数,无法用最小二乘法直接对其估计,目前只能采用有限分布滞后模型。由于有限分布滞后模型也存在多重共线性、序列相关等问题,直接利用普通最小二乘法对这类模型估计就不再能得到具有较好统计性质的估计量。对有限分布滞后模型的估计通常有经验法(又称为经验权数法)和阿尔蒙(Almon)多项式法,本文采用阿尔蒙多项式法。首先通过CROSS 估测是被解释变量与解释变量各滞后期相关系数,在此基础上,根据调整的R2、AIC 值,依次设定PDL 项的参数来调整滞后期长度和阶数,选择最佳的方程。

2.2 数据说明 ①全国生鲜乳的销售量(Q)和收购价格(P)均选取2011 年5 月至2017 年12 月全国畜牧业监测预警信息网公布的河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、山东、河南、陕西、宁夏、新疆10 个奶牛主产省(区)的月度数据;②鲜奶(FM)、酸奶(YM)、国产品牌婴幼儿奶粉(DMP)及国外品牌婴幼儿奶粉(FMP)的零售价格根据商务部公共商务信息服务发布的2011 年5 月至2017 年12 月的周数据转换而来;③玉米(CN)及豆粕(SM)市场价格均选取全国畜牧业监测预警信息网发布的2011 年5 月至2017 年12 月的月度数据。

具体估计流程:第一,利用我国居民消费价格指数(2011 年1 月=100)对价格数据进行平减;第二,对所有数据取自然对数,需要剔除季节因素的数据利用CensusX12 季节调整方法进行季节调整;第三,通过CROSS 估测是被解释变量与解释变量各滞后期相关系数,并根据调整的R2、AIC 值,依次设定PDL 项的参数来调整滞后期长度和阶数,选择最佳的方程。

2.3 研究思路 本文主要关注的对象是生鲜乳环节,生鲜乳的生产是全产业链中波动最频繁的环节,涉及到很多农户生产者,因此也是最脆弱的环节。滞后效应分析具体思路如下:

①自价格滞后效应。主要探讨生鲜乳供给量与自身价格间的相互作用。

②相关价格滞后效应。其中,上游产业主要探讨生鲜乳供给量与玉米、豆粕及进口苜蓿价格间的相互作用。下游产业主要探讨生鲜乳供给量与鲜奶、酸奶及国内品牌婴幼儿奶粉价格间的相互作用。

3 估计结果及分析

模型采用的是双对数模型,所以回归系数值为生鲜乳供给量的价格弹性。

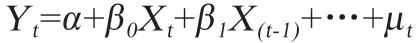

3.1 自价格滞后效应 由表1 估计结果可以看出,从滞后2 期开始P 的回归系数t 统计量值在5%显著性水平下拒绝系数为零的原假设,这说明生鲜乳自身价格变化经过2 个月后对生鲜乳供给开始产生影响,滞后期长度为33 个月。

表1 全国生鲜乳总供给量与自价格有限分布滞后模型估计结果

从影响力来看,生鲜乳自身价格作为分布滞后变量对生鲜乳供给量的影响从滞后2 个月开始,影响力度明显增加,到滞后9 个月时开始逐步下降,在滞后21 个月时达到最小,然后逐月增加,长期总影响力为0.61。弹性系数的绝对值小于1,说明生鲜乳的供给是缺乏弹性的,这符合农畜产品供给的基本特征。影响力乘数为正,即生鲜乳供给量与价格之间同方向变动,说明我国生鲜乳价格上涨在一定程度上可以刺激生鲜乳供给量的增加。

根据供给原理,在其他条件不变的情况下,一种商品的供给量与价格之间成同方向变动,即供给量随着商品本身价格的上升而增加。但在现实经济中,无法保证其他条件不变这一基本假设,因此,供给量与自身价格之间就不仅仅存在同方向变动的关系,也可能由于价格上升导致需求者转向消费其他替代品,进而引起供给量减少,如国内原料奶价格上涨会导致乳制品加工企业减少对国内生鲜乳的需求转向国际市场购买价格较低的大包奶粉,致使供给量减少。从我国生鲜乳总供给量与自价格有限分布滞后模型估计结果看,我国生鲜乳价格对其供给量的传导机制主要表现为:生鲜乳价格上升→刺激生产者→生鲜乳供给量增加。

3.2 上游价格滞后效应 从表2 估计结果可以看出,从滞后7 个月开始CN 回归系数t 统计量值在5%显著性水平下拒绝系数为零的原假设,这说明玉米价格变化对生鲜乳供给的影响在经过7 个月后明显地显现出来,滞后期长度为15 个月。

从影响力来看,玉米价格作为分布滞后变量对生鲜乳供给量的长期乘数为-0.10,其中影响力最强的是滞后14~15 个月。弹性值为负,说明玉米价格的上涨能够抑制生鲜乳供给量的增加,但其乘数值较小,即玉米价格变动对生鲜乳供给量的影响是非常有限的。

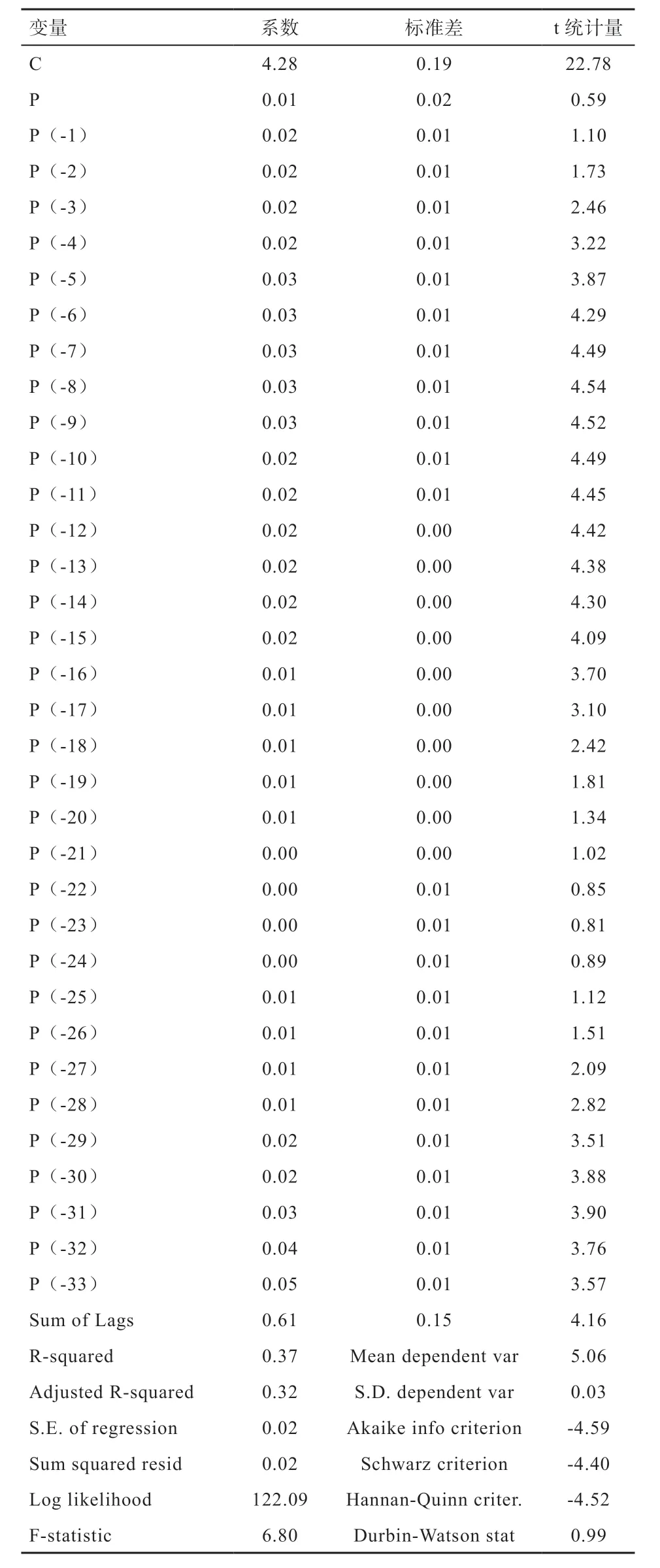

从表3 估计结果可以看出,SM 回归系数t 统计量值在5%显著性水平下不能拒绝系数为零的原假设,这说明豆粕价格变化对生鲜乳供给量没有显著的影响。

从表4 估计结果可以看出,从滞后2 期开始IA 变量大部分回归系数的t 统计量值在5%显著性水平下拒绝系数为零的原假设,这说明进口苜蓿价格变化对生鲜乳供给的影响在经过2 个月后明显地显现出来,滞后期长度为11 个月。

从影响力来看,进口苜蓿价格作为分布滞后变量对生鲜乳供给量的长期乘数为0.16,说明进口苜蓿价格上涨往往与生鲜乳供给量增加是同步的,这一反常现象源于中国奶牛饲喂方式的变革。苜蓿作为重要的饲料,其价格上涨推动奶牛养殖成本上升,理论上生鲜乳的供给将会减少,但是在我国奶牛日粮中,苜蓿具有一定的特殊性。众所周知,2008 年以前,奶牛场很少使用苜蓿,奶牛场对苜蓿的重视始于2008 年“三聚氰胺事件”,国外苜蓿也是从2008 年开始井喷式地向国内输入,价格一路飙升。进口苜蓿的大规模使用提高了国内生鲜乳的品质,这在一定程度上恢复了消费者对国产奶的信心,促进了生鲜乳供给。此外,苜蓿与玉米秸秆、青贮玉米等粗纤维饲料相比,价格昂贵,在市场需求萎靡、奶业进入不景气周期时,牧场往往会减少苜蓿的使用量,导致苜蓿价格下行。

表2 全国生鲜乳总供给量与玉米价格有限分布滞后模型估计结果

饲料产品是生鲜乳的上游相关产品,与生鲜乳有一定的互补关系,因此,在其他条件不变的情况下,互补品的价格和供给量呈反方向变动,即供给量会随互补品价格上涨而减少,但如果互补品价格上升的同时质量也显著提高,也可能会促进另一种商品供给量的增加。例如饲料产品价格上涨,同时带来质量提高,进而提升了生鲜乳的质量,生鲜乳价格同比上升,最终刺激生鲜乳供给量增加。从生鲜乳总供给量与玉米价格、进口苜蓿价格的有限分布滞后模型估计结果看,玉米价格对生鲜乳供给量的传导机制主要表现为: 玉米价格上升→生产成本提高→生鲜乳供给量减少。

表3 全国生鲜乳总供给量与豆粕价格有限分布滞后模型估计结果

表4 全国生鲜乳总供给量与进口苜蓿价格有限分布滞后模型估计结果

进口苜蓿价格对生鲜乳供给量的传导机制主要表现为: 进口苜蓿价格上升→生鲜乳质量提升→生鲜乳供给价格上升→生鲜乳供给量增加。

3.3 下游价格滞后效应 从表5 估计结果可以看出,从当期开始FM 变量的大部分回归系数t 统计量值在5%显著性水平下拒绝系数为零的原假设,这说明鲜奶价格变化对生鲜乳供给的影响是及时的,滞后期长度为30个月。

从影响力来看,鲜奶价格作为分布滞后变量对生鲜乳供给量的影响从当期开始,影响力度逐渐减弱,到滞后14 个月时达到最小,然后逐月增加,长期总影响力为0.43。影响力乘数为正,即生鲜乳供给量与鲜奶价格之间同方向变动,说明鲜奶价格上涨对生鲜乳的供给有一定的拉动作用。

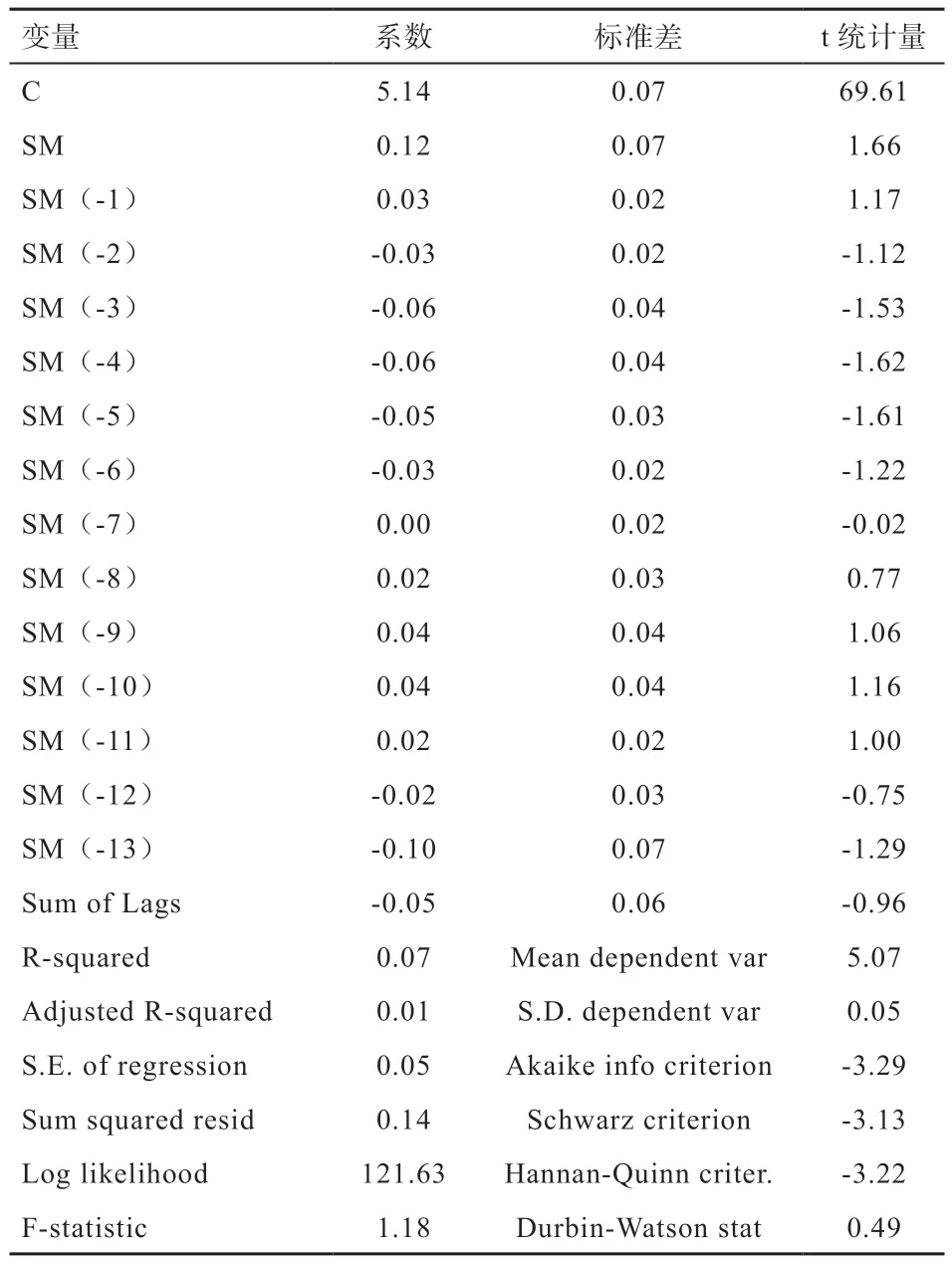

从表6 估计结果可以看出,从当期开始YM 变量的大部分回归系数t 统计量值在5%显著性水平下拒绝系数为零的原假设,这说明酸奶价格变化对生鲜乳供给的影响是及时的,滞后期长度为35 个月。

从影响力来看,酸奶价格作为分布滞后变量对生鲜乳供给量的影响从当期开始,影响力度逐渐减弱,到滞后8 个月时达到最小,然后逐月增加,长期总影响力为1.59。影响力乘数为正,即生鲜乳供给量与酸奶价格之间同方向变动,说明酸奶价格上涨对生鲜乳的供给有极大的拉动作用。

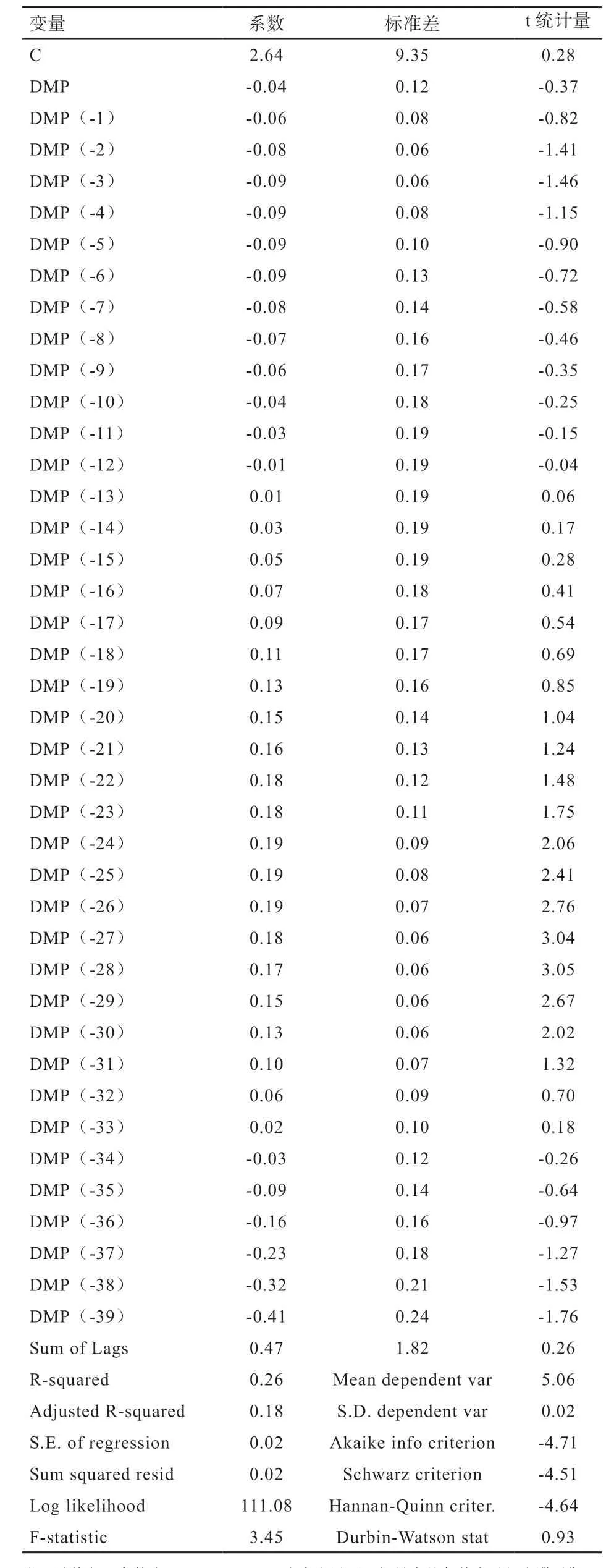

从表7 估计结果可以看出,从滞后24 个月开始DMP 变量的大部分回归系数t 统计量值在5%显著性水平下拒绝系数为零的原假设,这说明国内品牌奶粉价格变化对生鲜乳供给的影响在经过24 个月后明显地显现出来,滞后期长度为30 个月。

从影响力来看,国内品牌奶粉价格作为分布滞后变量对生鲜乳供给量的影响从滞后24 个月开始,影响力度逐渐减弱,长期总影响力为0.47。影响力乘数为正,即生鲜乳供给量与国内品牌奶粉价格之间同方向变动,说明国内品牌奶粉价格上涨对生鲜乳的供给有一定的拉动作用。

表5 全国生鲜乳总供给量与 鲜奶价格有限分布滞后模型估计结果

表6 全国生鲜乳总供给量与 酸奶价格有限分布滞后模型估计结果

表7 全国生鲜乳总供给量与国内品牌奶粉价格有限分布滞后模型估计结果

乳制品是生鲜乳的下游相关产品,二者依然属于互补关系,因此,在其他条件不变的情况下,互补品的价格和供给量呈反方向变动,即供给量会随互补品价格上涨而减少。但如果互补品价格上涨不是由于成本等供给侧原因而是源于需求侧,即需求旺盛引起互补品价格上涨且消费者对上涨的价格不敏感则会导致另一种商品的供给量增加。如由于对乳制品需求旺盛,导致产品价格上涨,生鲜乳价格会发生连锁反应,价格跟进,生鲜乳供给量因价格上升而增加。

从生鲜乳总供给量与国内品牌奶粉价格、酸奶价格的有限分布滞后模型估计结果看,我国酸奶价格对生鲜乳供给量的传导机制主要表现为:酸奶价格上涨→消费者对价格不敏感→生鲜乳价格上升→生鲜乳供给量增加。

国内品牌奶粉价格对生鲜乳供给量的传导机制主要表现为:国内品牌奶粉价格上涨→消费者对价格不敏感→生鲜乳价格上升→生鲜乳供给量增加。

4 结 论

通过有限分布滞后模型估测结论如下:

第一,从影响力来看,各环节对我国生鲜乳供给量的影响各不相同,整体来看,生鲜乳下游产业影响力最大,其中酸奶价格对生鲜乳供给量的影响最为显著;其次是生鲜乳自身价格;最后是上游产业,其中进口苜蓿干草的价格对生鲜乳供给量的影响最为显著。

第二,从滞后期长度来看,上游产业的滞后期长度在10 个月左右,其他产品的影响力较及时,且滞后期长度都在30 个月左右,说明滞后效应较明显。

第三,从影响机制来看,同一环节的不同产品影响机制并不完全相同,在上游环节,玉米价格上升会引起生产成本上升进而生鲜乳供给量减少,而进口苜蓿价格上升则引起产品质量提高进而生鲜乳供给增加;在下游环节,各类产品影响机制基本一致,鲜奶、酸奶及国内品牌奶粉的价格上升都会激发生鲜乳供给量增加。