改革开放40年中国特色音乐艺术评论学术话语体系构建与发展综论*

2019-06-17陈宗花

陈宗花

(河南大学 艺术学院,河南 郑州 475001)

改革开放40年中国在理论自信与文化自信的探索上成就卓著,具有本土特色的中国音乐评论学术体系、话语体系等的构建与发展成为其中重要标志性成就,值得我们在新的历史时期到来的节点上总结其历史功绩、理论价值与现实意义。但迄今为止,总体性概括研究改革开放40年中国音乐评论学术体系、话语体系构建与发展的成果较为稀少,多数研究工作均未能从改革开放时代的整体性视野和宏大视角出发,对当代中国音乐评论学术体系、话语体系的构建、发展等作出全局性与总体性的考察、审视和总结。本文便力图将改革开放40年中国音乐评论学术体系、话语体系的构建、发展的总体历程作为研究对象,力求通过细致分析每个发展阶段的特点,梳理出当代中国音乐评论学术体系、话语体系构建与发展过程的整体脉络,并对其发生、发展规律作出历史性总结。

论者认为,以2004年中国音乐评论学会(系中国音乐家协会下属专业学会)的成立为时间界点,将改革开放以来中国音乐评论学术体系、话语体系的构建、发展历程分作两个阶段:第一个阶段始于改革开放之初,截止到2003年,可以称作当代中国音乐评论学术体系、话语体系的稳步构建、发展时期;第二个阶段自2004年迄今,可以称作当代中国音乐评论学术体系、话语体系构建、发展的成熟时期。论者将这两个阶段置于改革开放40年当代中国理论自信与文化自信探索的宏观视野下进行细致考察、历史梳理与规律总结。

一、1978-2003年:音乐评论学术、话语体系稳步构建与发展时期

当代中国音乐评论学术体系、话语体系的稳步构建、发展是改革开放的重要成果。在改革开放之前的一段时期内,音乐评论工作过分地强调宣传、教化的功用,对于音乐本体、艺术规律、个人创新性思考等的重视严重不足,给音乐评论事业造成了较大负面影响。直到1978年12月党的十一届三中全会召开后,马克思列宁主义实事求是的思想路线得以重新恢复,并确立了改革开放的国策,包括音乐评论工作在内的中国文艺事业逐步摆脱极左思潮的控制,得到了前所未有的思想解放,逐渐复苏并开始稳步发展。在此后的二十余年间,大批音乐学家、音乐评论工作者参与到中国音乐评论学术体系、话语体系的建构、发展活动中,音乐评论活动在观念、方法等方面急遽更新并不断实现突破。论者以每五年为一个节点对核心研究成果进行统计,总体情况见图1。

图1 1979-2003年音乐评论及相关理论研究成果数量统计

(注:图1中统计数据主要来源为中国知网、万方数据、读秀等学术网站,以及相关报刊书籍等出版物,统计截止时间为2019年3月。)

以上统计数据说明,1979-1993年音乐评论及相关理论研究成果在数量上增长较慢,在1994-1998年间有了大幅度增长,而到1999-2003年间则出现飞速增长。在这二十余年间,音乐评论及相关理论研究领域出现的突破性的观念演进与创新性研究,正是改革开放以来中国文艺思想探索与进步的缩影,同时也折射出改革开放以来音乐创作界与音乐理论界多方探索的成就,以及中国社会丰富而多元的音乐生活。该阶段关于构建与发展音乐评论学术体系、话语体系的相关思考,集中在以下几方面。

(一)音乐评论活动的范畴、对象、方法等

自改革开放以来,伴随着思想解放,一大批音乐学家与音乐评论工作者摆脱了狭隘的政治功利论,开始客观严肃地思考音乐评论的本质、对象、方法等基础性问题,尝试为音乐评论的学术体系与理论话语体系构建、发展划定学科范围并规定基本的理论范畴。20世纪80年代叶纯之、蒋一民在《音乐美学导论》(1988)中较早提出了“音乐批评接近一门科学,可以形成一门介于音乐学与音乐美学之间的边缘学科。”[1]231罗艺峰也在同时期的《论音乐批评》(1987)中明确提出应该“建立起一个(虽然还是粗糙简单的)音乐批评哲学的框架,它由音乐本体论、音乐认识论、音乐批评史和方法论构成……而这一哲学所指的方向则象一个向下的标志箭,直指我们的足下,即当代音乐生活。”[2]69到了20世纪90年代初,蔡良玉在《为中国音乐学的发展创造条件》(1993)中做出更为细致全面的解说,提出音乐评论“必须是新的意义上的音乐批评,即包容考证、分析、史学、美学等诸门学科于一体的音乐批评。我们应该有意识地培养出既有丰富想象力、又有洞察力的、真正懂得音乐艺术规律的、有远见的音乐评论家”[3]86。

(二)音乐评论活动应遵循的标准

坚持政治标准与艺术标准统一的原则,是包括音乐评论活动在内的中国特色社会主义文艺事业的本质要求。但由于历史原因,当代中国音乐评论长期偏重政治标准,而忽视艺术标准,将活动集中于政治观念阐释与当前政策宣传。在改革开放之后,为了纠正这一偏颇,关于政治标准与艺术标准的关系问题成为广大音乐学家与音乐评论工作者讨论的中心话题。在这一纠偏的过程中,少数音乐学家与音乐评论工作者仍单方面坚持政治标准,不看重艺术标准;同时,还出现了强调以艺术性作为唯一标准的新的理论观点,如一些音乐学家与音乐评论工作者提出音乐评论应该彻底规避政治并坚持艺术性的唯一标准。不过,大多数音乐学家与音乐评论工作者都能够正确地对待这一问题,坚持历史地、辩证地看待政治标准与艺术标准之间的关系。他们明确反对以上两者偏颇的态度,提出音乐评论既不可能完全脱离政治,但同时也不能依附于政治,一定要在服务社会政治与推进艺术创新之间寻找到平衡点。居其宏的《论音乐批评的自我意识》(1986)在此方面颇具代表性,他一方面鲜明提出,必须纠正简单地将音乐批评作为政治生活附庸的认识;另一方面,也反对音乐批评中的“政治冷淡主义”的态度。他着重指出,作为在不同时代特定政治环境中成长起来的批评者不可能脱离政治的影响,因为他们赖以观察、评判对象的立场和观念总会带有一定政治倾向,同时,作为音乐评论对象的音乐生活本身也往往受到现实政治生活的深刻影响。[4]12

在此二十余年间的音乐评论学术体系、话语体系稳步构建、发展时期,1995年6月在安徽淮南市召开的“全国音乐评论座谈会”是音乐评论学术体系、话语体系探索的标志性重要事件。此为中华人民共和国成立以来首次召开的音乐评论专题座谈会,与会代表就音乐评论的功能与作用,标准与方法,音乐评论的历史、现状与所存在问题,以及如何提高、完善音乐评论工作等进行了广泛的专题讨论,并且围绕新时期音乐评论的发展走向,还有音乐评论如何应对音乐生活中不断涌现出的热点问题等进行有益的探讨。[5]8此次会议的召开意义深远,既总结了改革开放后近十年音乐评论工作取得的思想理论成果,又为此后的音乐评论事业划定了基本方向与路径。

总体而言,自改革开放始到2003年的25年间,音乐评论工作不仅回归正轨,而且音乐评论和关于音乐评论的理论研究成果不断增多,从事音乐评论写作和音乐评论理论研究的队伍也不断壮大。在这一时期音乐评论学术体系、话语体系的各类问题得到了广泛探讨:其一,音乐评论的本质性、基础性问题得到较深入思考。其二,音乐评论标准问题得到较好的解决,保持政治标准与艺术标准的平衡成为音乐评论工作者的共识,广大音乐评论工作者在坚持音乐评论的社会性、政治性要求的同时,突出强调音乐评论对于专业化与实践性的要求。其三,音乐评论未来的发展方向与路径也得到了较全面规划。这些都为此后音乐评论活动的深入拓展,以及走向专业化、学术化打下了良好基础。这些成绩都推动着音乐学家和音乐评论工作者产生出创造中国特色学术体系、话语体系的自觉意识,并作出初步探索,为下一个阶段中国特色音乐评论学术体系、话语体系的构建与发展奠定了坚实基础。

二、2004-2018年:音乐评论学术、话语体系构建与发展的成熟时期

2004-2018年是当代中国音乐评论学术体系、话语体系的构建与成熟发展时期,在这一历史阶段,广大音乐学家、音乐评论工作者以中国音乐评论学会为依托展开了理论与实践的深入探索,他们对建构具有中国特色的音乐评论学术体系、话语体系的自觉意识日益凸显,开始引领音乐评论事业朝向创造新的中国化的学术体系、话语体系以及更加专业化、系统化的学科体系方向发展。

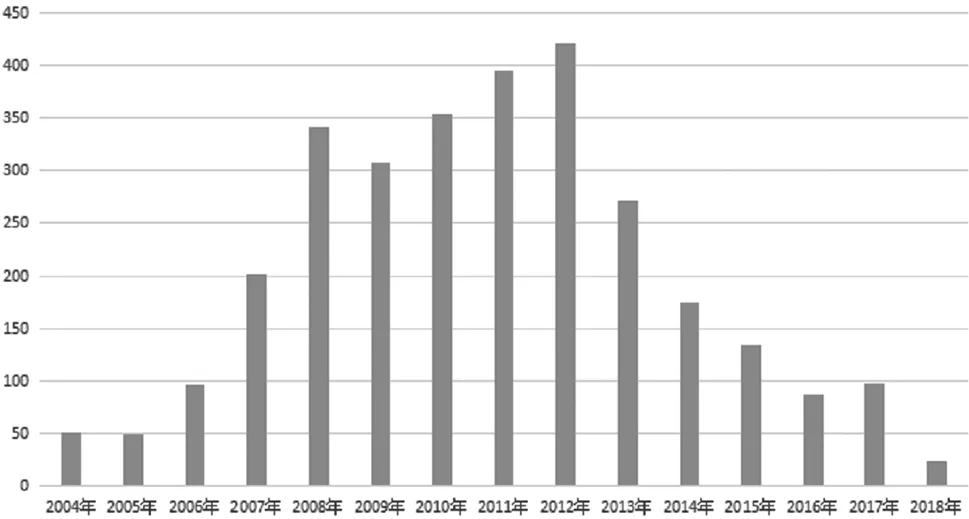

2004年12月28-30日,在广州星海音乐学院召开了全国首届音乐评论学术研讨会,中国音乐评论学会在会议期间成立,这些成为当代中国音乐评论迈上专业化、学术化道路的重要标志,并突出表现在会议议题之中,本次会议着重从学理层面对音乐评论学科的定位与范畴、评价标准、批评对象、评论家素质构成等展开全面深入探讨;同时,作为会议主办方的权威音乐类专业性学术期刊《人民音乐》《中国音乐学》均郑重表示将为音乐评论活动提供平台。广州会议极大地推动了音乐评论事业的发展,会议召开之后,音乐评论及相关理论研究成果的数量、质量均出现显著提升。2004-2018年间相关论著刊布总体情况见图2。

图2 2004-2018年音乐评论及相关理论研究成果数量统计

(注:图2中的统计数据主要来源为中国知网、万方数据、读秀等学术网站,以及相关报刊书籍等出版物,统计截止时间为2019年3月。)

以上统计数据显示,2004、2005年音乐评论及相关理论研究成果的数量较少,2006年开始大幅度增加,2008年跃升至340篇,是2006年的3倍多,2012年更是达到峰值的420余篇。自2013年开始回落,2017年回到100篇左右。综观这些成果,可以明显看到,自2004年起音乐学界、音乐评论界对音乐评论相关问题的研讨从热烈讨论、初步探究进入到了专业性、学理性、系统性探索的阶段,研讨内容集中在以下几方面。

(一)音乐评论的学科建设问题

随着音乐学学科地位的不断提升,音乐评论的学科建设问题开始引起关注。如在2007年召开的中国音乐评论学会第二届学术研讨会上,来自国内外的多位音乐学家、音乐评论工作者对我国当代音乐评论的学科定位及建设问题进行了有意味的讨论。南京艺术学院居其宏明确说明,音乐批评是音乐学的分支学科,它是对当代音乐创作、音乐表演、社会音乐生活、当代音乐学术研究及其成果展开理性评价的一项活动。因此,音乐批评应包括音乐创作批评、表演批评、思潮批评以及学术批评等。明言则围绕评论家养成问题积极建言并给出具体方案,他指出由于当前音乐评论工作者的素质、修养参差不齐,所以亟需强化培养乐评人的综合素质。他随即对如何培养乐评人的综合素质提出诸多设想,如颁发音乐评论职业证书、在高等院校开设音乐评论专业,以及系统培养专业化的音乐评论人才等。[6]113

专家们的理论思考与实施意见得到国家主管部门的高度重视,并于2013年12月国家艺术基金设立之后得以部分落实,影响较大的活动包括中央音乐学院音乐学研究所承办的“2015国家艺术基金音乐评论人才培养项目”,此项目定位是培养具有较高音乐评论写作能力的高端乐评人才,培训主要方式为学术讲座、作曲家论坛、乐评写作工作坊等,力图通过富有针对性、实效性的教学活动与写作训练,使学员提高音乐分析能力并掌握音乐评论的基本原则、方法等。该培训着重强调三个“结合”:音乐修养与人文素养的结合、理论素养和实践能力的结合、音乐作品分析(品鉴)能力与文字表达(书写)能力的结合。[7]154在该项目的示范带动下,各类文艺评论人才培训班、研修班如雨后春笋般大量举办,如2016年北京大学艺术学院承担的国家艺术基金“文艺评论人才培养”项目启动,中国文艺评论家协会也广泛开展系列培训活动……这些活动的开展为音乐评论事业凝聚队伍、提升水准提供了极为有效的平台。

(二)学术、话语体系构建中的评论原则问题

在这一阶段,随着当代中国音乐评论学术、话语体系建设迈上轨道,在学术、话语体系构建中建立科学的评论原则成为了亟待解决的重大问题,引起音乐学界和音乐评论界热烈讨论并初步形成一些普遍共识:首先,音乐评论工作者必须具有自觉的社会责任意识,要对自身评论活动可能产生的社会影响具有清醒认知。其次,音乐评论实践必须要立足于对于音乐作品的本体分析之上,2007年于庆新在中国音乐评论学会第二届年会上批评当前音乐批评存在的三种不良倾向时指出,“作品评论的非本体化倾向严重,文章大多泛泛而谈,缺少音乐分析”的问题亟需得以纠正。[8]113其三,音乐评论活动必须要规范化。专业的音乐评论工作者一方面要以学术为准绳,严格遵循学术规范,评论实践要言之有据,坚持真实客观的标准,另一方面还必须严格遵守法律规范。陈荃有对此做出过具体说明,他在中国音乐评论学会第二届年会上着重强调了音乐批评家应具有的职业底线,包括学术底线与法律底线:评价要客观真实,表达方式要符合现行法律法规,应大力提倡撰写事实清楚、论据充分的批评文章,同时要杜绝具有人身攻击性质的,以及哗众取宠、含沙射影式的文章。[8]113其四,多元化标准应纳入到评论原则当中。刘蓉在2007年曾指出,从新世纪伊始,音乐评论的方法论,以及形态、体裁、标准等方面都已显现出了多元化的特征。[9]41周勤如在2009年对音乐评论的多元化标准问题做出分析,他指出音乐评论必须具有一定标准,但强求客观而统一的标准是没有意义的,因为评论者不同的学术立场、观念、素养和人格等势必会造成各具差异的主观标准,因此,他认为倡导多元化的标准更为合理。[10]64

三、中国特色音乐评论学术、话语体系构建与发展的前瞻思考

当前中国的社会思想、文化环境发生着巨大变化,因此,中国特色音乐评论学术、话语体系的构建、发展也面临着新的机遇与挑战,学术、话语体系的内蕴、形态均有可能出现重大的范式转换。这在2018年10月25日至26日中国音乐评论学会第七届年会的中心议题中体现明显,这些中心议题包括:“自媒体状态下音乐评论的应对之道”“音乐评论应当如何顺应时代引领潮流”等。论者认为这种范式转换将在新的思想文化、社会政治语境中逐步得以推进并最终完成。

(一)多元文化语境下中国音乐评论的道路走向

改革开放以来,尤其是进入新世纪之后,多元化日益成为当代中国文化发展的突出特征,这不仅为构建中国特色音乐评论学术、话语体系的探索提出了诸多崭新时代命题,同时也使音乐评论活动在评价标准、评论对象、评论形式等方面的发展显现出新的趋势。关于评论标准的变化方面,周勤如于2008年第三届中国音乐评论年会上曾敏锐地指出在多元化语境下评论标准的某些新特点,他认为多元文化语境下的音乐评论已失去客观标准,只存在评论的客观性,而这种客观性仅是一种思想方法而已。[11]72关于音乐评论的对象、形式的变化方面,它们在当前日益扩展的网络媒体时代已表现出与传统媒体时代大不相同的形态,因此,音乐学家和音乐评论家在构建音乐评论学术、话语体系的探索中必须面对各种新出现的情况。比如一个突出的现象是当下大量音乐评论已与网络科技紧密结合。我们可以看到大批音乐评论家经常在网易云音乐、豆瓣音乐、知乎专栏等网络媒体发表音乐评论,评论对象几乎涵盖所有类型的音乐活动与音乐生活,涉及领域远远超越了传统媒体时代;而且这种简便快捷的音乐评论方式能够迅捷地反馈给音乐人,实现音乐评论与音乐创作实践活动的紧密互动,这也是传统媒体时代所无法想象的。同时,存在着音乐评论活动与普通人的日常生活的联系越来越紧密,以及音乐评论深度参与到快餐式的文化消费活动当中等突出现象。而音乐评论对象、形式等的形态变化,也使音乐评论活动表现出了全方位覆盖以及多元化、碎片化、日常生活化、商品化、即时消费性等新的特质。总之,以上几方面的变化都将对新时代中国音乐评论学术、话语体系的范式转换产生一定的方向引导作用,必须得到充分的重视。

(二)新时代文艺观念与音乐评论学术、话语体系建构

2014年10月15日习近平总书记在北京主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话,提出中国共产党关于发展文学艺术的新观点、新论断,不仅准确阐发了社会主义文艺的本质、特性、功能等问题——“文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,最能引领一个时代的风气”,更着重强调了文艺和文艺工作者在民族伟大复兴进程中承担的重大使命——“实现中华民族伟大复兴的中国梦,文艺的作用不可替代,文艺工作者大有可为。”[12]2017年10月18日,习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上所做报告《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》,[13]以及2019年3月4日在看望参加政协会议的文艺界社科界委员时所作的重要讲话,[14]都在反复重申以上重要思想。作为中国共产党在文艺思想、艺术理论方面的重要成果,习近平总书记关于文艺工作的一系列重要论断为当代中国音乐评论发展提出了明确的时代任务,即音乐评论事业要将传承中华精神、实现中国梦的历史重责内化为学术、话语体系与专业建设的内在规律,以崭新的、具有鲜明中国特色的音乐评论体系真正引领新时代音乐理论与音乐实践的伟大创造。