美国CTE产教融合质量观构建的经验与启示

——基于ACTE报告《定义高质量商业和社区伙伴关系》的解读

2019-06-12张栋科吴婷婷

□张栋科 冯 瑞 吴婷婷

关键字:双高计划;产教融合;质量观;CTE

产教融合、校企合作是职业教育的基本办学模式,是办好职业教育的关键所在。 2019 年1 月发布的《国家职业教育改革实施方案》正式提出“启动实施中国特色高水平高等职业学校和专业建设计划”(以下简称“双高计划”),4 月教育部发布的“双高计划”实施意见中明确提出应“创新高等职业教育与产业融合发展的运行模式、提升校企合作水平”,并出台了《建设产教融合型企业实施办法(试行)》,公布了24 家先期重点建设培育的产教融合型企业建议名单。 然而,在“双高计划”下产教融合实践轰轰烈烈进行的同时,如何定义“高质量产教融合”却鲜有提及,而树立产教融合质量观是对其实践进行有效评估、决定建设成效的关键。与此同时,美国生涯与技术教育协会(The Association for Career and Technical Education,以下简称ACTE)于2019 年3月发布了《定义高质量商业和社区伙伴关系》(Defining Quality:Business and Community Partnerships)(以下简称《2019 伙伴关系定义》)报告,阐述了其具体指标和评测体系。 由此,通过梳理和分析美国生涯与技术教育“高质量商业和社区伙伴关系”的制定经验,进而为我国产教融合质量观构建提供一定的借鉴与参考。

一、CTE 高质量商业和社区伙伴关系的开发背景

在美国,对于生涯与技术教育(Career and Technical Education,以下简称CTE)项目的绩效与问责一直备受重视,2006 年出台的《帕金斯Ⅳ》法案就开始对生涯与技术教育项目的核心绩效与问责指标进行初步界定,2012 年发布的《投资美国未来——生涯与技术教育改革蓝图》提出了“基于共同定义和明确绩效指标表现的、以改善所有学生在CTE 项目的学术成绩和增强就业技能为目的的有意义的问责”[1]。随后各州和联邦政府也分别出台了相关CTE 项目的评测标准,但是现有标准尚未完全统一,且对高质量CTE 项目的关键要素意见也不统一,因此,确定一个高质量CTE 项目框架,成为美国职业教育绩效与问责治理取向的关键。正是在这样的背景下,2015 年开始,ACTE 发布了《定义高质量生涯与技术教育》(Defining High-quality CTE)系列报告。

2015 年7 月,ACTE 发布了 《定义高质量生涯与技术教育:关于CTE 质量的当代观点》(Defining High -quality CTE: Contemporary Perspectives on CTE Quality)报告。 该报告试图基于研究的角度整合现有关于高质量CTE 项目的各方观点,进而构建高质量CTE 的研究框架。 ACTE 通过与国家教育统计中心下属的区域教育实验中心合作,对21 个CTE 相关的框架进行了741 个内容片段的编码分析, 对高质量CTE 要素的确认以及评估因素的界定进行了综合性研究,探讨了高质量CTE 的具体评估标准[2]。 在上述研究基础上,ACTE 历经四年的酝酿和前后五轮的修改,最终于2018 年10 月发布了《2018 高质量生涯与技术教育框架》(2018 ACTE Quality CTE Program of Study Framework)(以下简称《2018 质量框架》),包括“对接标准和整合的课程、连贯与衔接、学生评估、完备高效的项目管理人员、有效的教学策略、公平与准入、设施和设备、商业和社区伙伴关系、学生生涯发展、生涯与技术教育学生组织(CTSOs)、基于工作的学习、数据和项目改进等12 项分析指标[3],并给出相应的《2018 高质量生涯与技术教育框架: 自我评估工具》(2018 ACTE Quality CTE Program of Study Framework:Self-Evaluation Instrument)(以下简称《2018 自我评估工具》),建构了针对上述12 项分析指标的0-3 的四级评估体系[4]。

而长期以来,商业和社区伙伴关系一直是CTE项目质量的基础,联邦、州和地方的政策,以及涉及CTE 质量的标准和框架,都认识到伙伴关系是提供高质量CTE 不可或缺的,因此,ACTE 将商业和社区伙伴关系确定为高质量CTE 的12 个要素之一。但高质量伙伴关系是什么样?哪些组织可以成为有效的合作伙伴?如何构建高质量的合作伙伴关系才能更好地支持CTE 项目?为此,ACTE 在2018 年10 月发布《2018 质量框架》)的基础上,又于2019年3 月发布了《2019 伙伴关系定义》。《2019 伙伴关系定义》 详细阐述了高质量CTE 项目框架标准所涉及合作伙伴的招募和结构,描述了合作伙伴如何帮助确保项目符合劳动力和社区需求的具体措施,并提出了评估项目时针对质量标准所应考虑的证据类型。

二、CTE 高质量商业和社区伙伴关系的具体标准

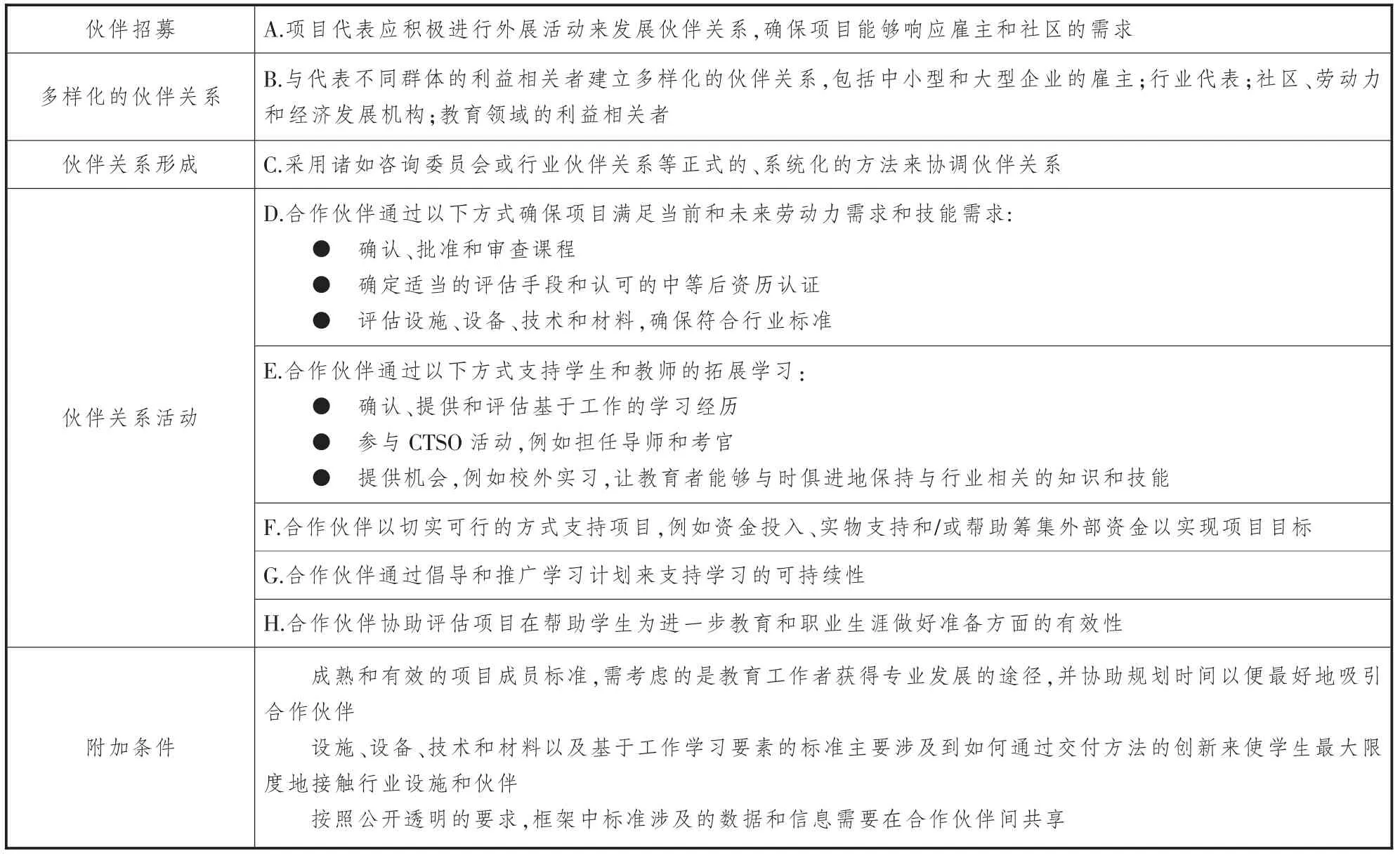

ACTE 在分析与CTE 相关的国家和国家级标准、框架和质量文件时,清楚地认识到伙伴关系在CTE 项目中的核心作用,其在审查的所有国家框架中的出现频率是最高的。基于这一证据和其他关于商业和社区伙伴关系对CTE 项目价值的研究,ACTE 将商业和社区伙伴关系定义为高质量CTE的12 个要素之一。 《2019 伙伴关系定义》认为,与雇主、行业团体、经济和劳动力机构、社区组织和其他机构建立伙伴关系是CTE 项目质量和学生成功的基础,可以确保项目与劳动力市场和社区需求保持一致,而高质量商业和社区伙伴关系标准包括伙伴招募、多样化的伙伴关系、伙伴关系形成、伙伴关系活动和附加条件共计五部分内容(见表1)。

(一)伙伴招募

第一条标准主要介绍了伙伴参与困境、伙伴招募途径与伙伴参与评估三部分内容。

明晰伙伴参与的困境,即雇主尤其是小企业以及其他潜在的合作伙伴,往往缺乏时间、能力或知识来接触教育项目并学习如何进行互利合作。 由此,可以通过设定目标清单、捕捉相关信息、组织企业网络进而实现从初次接触到主动参与的转变[6],或者交由专门利用社区资源资助教育项目的组织来完成伙伴招募工作。进而建构项目在企业和社区事务参与度的建议评估策略,包括潜在伙伴数量、最终成为伙伴的比例、参与商会与电梯演讲、为利益相关者提供招募激励策略等。

(二)多样化的伙伴关系

第二条标准重申了多样化伙伴关系的重要性,进而详细描述了与项目相关的具体伙伴组成,以及项目绩效评估时的注意事项。

2018 年发布的《加强21 世纪生涯与技术教育法案》(The Strengthening Career and Technical Education for the 21st Century Act)(又被称为 《帕金斯V》法案)强调了广泛合作伙伴的持续参与,这需要利益相关者就本地需求评估和具体应用进行持续的磋商[7]。 由此,标准认为,CTE 项目的利益相关者应具体包括学校、政府、雇主、家长与学生、特定人群代表等。 同时,标准建议,在项目执行时,有必要向学生展示各种各样的成功案例,尤其是对年轻女性、有色人种学生和残疾学生。在项目评估时,除了需要列举合作伙伴的多样性的统计信息外,还需要考虑列出过去和现在的合作伙伴、组织关系、特定目标和专业领域等信息。

(三)伙伴关系形成

第三条标准重申了咨询理事会或委员会的重要性,同时探讨了协调合作伙伴关系的区域组织,以及此项绩效评估时的具体细节。

咨询理事会或者委员会一直是CTE 项目和商业及社区合作伙伴之间的主要参与和协作模式,并根据地方实情和行业专业知识来支持学校或区域内的特定或者广泛的CTE 项目,亦在许多国家和州的质量文件中发挥着重要作用。 同时,行业伙伴关系可以在某个产业集群内部通过多样化的项目、采取更区域性的方法来满足学生的需求和劳动力培养,例如一些CTE 项目所召集的CTE 倡议组织、基于工作的学习机会组织、与大型雇主的具体伙伴协议等。同时,标准建议,应通过明确的政策和程序确保伙伴关系中的每个成员都理解自身的角色、职责和共同的目标,包括谅解备忘录或合作协议、规章制度、会议议程和纪要、角色和职责的描述、认可证书和活动协议等[8],进而作为评估项目的依据。

表1 高质量商业和社区伙伴关系[5]

(四)伙伴关系活动

第四条标准主要涉及合作伙伴在CTE 项目的课程教学与资历认证、学生实习与教师进修、项目支持与可持续性、项目评估与改进等内容。

合作伙伴通过参与课程建设、资历认证、设施设备与技术材料评估等环节,确保CTE 项目与劳动力市场需求保持一致,进而与伙伴关系建立的宗旨相匹配。 同时,基于工作的学习和活动能够使教育工作者与行业需求保持一致。 由此,行业、社区、企业和学校等可以通过提供机会、竞赛指导、资历认定、学习服务提供等方面来促进学生技术技能和领导力的培养。 接下来,探讨了项目支持与可持续性,包括来自行业、教育和社区的合作伙伴能够为项目提供的有价值的支持方法以及项目宣传和推广,进而可以较大程度地减少时间和投入成本。 最后讨论了合作伙伴在参与项目评估和改进活动中的重要性,包括考虑如何缩小准入和公平差距,这不仅有助于项目的改进,还可以让合作伙伴看到投入的时间、精力和/或金钱的成效。

(五)附件条件

商业和社区伙伴关系要素中的上述八个标准直接关系到CTE 项目的伙伴关系体系和伙伴参与的活动。 然而,框架内还包括与伙伴关系标准的其他要素,包括项目管理人员的使命、学习材料的设计原则和项目伙伴间数据与信息的分享原则。

三、CTE 高质量商业和社区伙伴关系构建的经验

ACTE 发布的《2019 伙伴关系定义》旨在明晰高质量商业和社区伙伴关系的具体标准,协助评估CTE 项目商业和社区伙伴关系的质量并确定需要改进的领域,以便更好地为学生实现职业生涯和继续教育提供服务。其制定过程和具体内容表现为配套持续性的法律支持体系、形成多样性的参与主体结构、完善多元化的主体参与机制、构建系统性的质量评价体系等四方面特点。

(一)配套持续性的法律支持体系

过去几十年里,美国国家层面、州和地方的CTE领导人愈加重视与商业和社区建立更系统和多样化的伙伴关系,并通过一系列政策的持续支持,使得商业和社区伙伴关系成为开发和实施高质量CTE项目的有效保证。

1994 年的《学校到工作机会法》规定,所有学生都可以在商业和教育伙伴关系的支持下,通过工作学习与学校学习相结合的方式学习[9]。2006 年的《帕金斯IV》法案引入了学习项目的概念,并指导广泛的参与者参与CTE 项目的“开发、实施和评估”[10]。而2018 年发布的《帕金斯V》法案继续推动建立更系统化的合作伙伴关系,特别是在商业和产业领域,将劳动力市场的一致性纳入到项目的定义中,通过《劳动力创新与机会法案》(workforce Innovation and Opportunity Act)和《每个学生成功法案》(Every Student success Act)的实施,加强了与劳动力市场的协调,也促进了联邦政府、州和地方间的跨部门合作[11]。

(二)形成多样性的参与主体结构

美国CTE 长期以来一直注重与雇主建立伙伴关系,但并不代表其是唯一能够参与CTE 项目的合作者,因此《帕金斯V》法案强调了广泛合作伙伴的持续参与。 由此,《2019 伙伴关系定义》倡导CET的整体利益相关者来对本地需求与应用进行集体协商,包括学校、政府、雇主、家长与学生、特定人群代表等。

学校代表主要包括CTE 项目在中等和中等后教育机构的代表,包括教师、教辅、行政人员、职业指导和咨询专业人员以及其他工作人员代表;政府代表指来自州或地方劳动力发展委员会的代表;雇主代表主要是指来自当地企业和行业的代表;家长和学生,指对CTE 项目感兴趣或者正在参加;特定人群代表包括特殊人群的代表,为身处险境、无家可归和失学青年提供服务的机构代表,代表来自印第安族群或其他少数族群组织的代表(视需求而定)。

(三)完善多元化的主体参与机制

《2019 伙伴关系定义》从合作伙伴招募途径、伙伴关系形成机制、伙伴关系活动内容等方面建构了多元化主体参与机制及其评估策略。

在合作伙伴招募途径方面,建议通过设定目标清单、捕捉相关信息、组织企业网络等步骤,或者交由专门的组织来完成伙伴招募工作,并通过潜在伙伴数量、最终成为伙伴的比例、参与商会与电梯演讲、为利益相关者提供招募激励策略等来进行评估;在伙伴关系形成机制方面,建议通过咨询理事会以及CTE 倡议组织、基于工作的学习机会组织、与大型雇主的具体伙伴协议等区域层面相结合的参与协作模式,并通过谅解备忘录或合作协议、规章制度、会议议程和纪要、角色和职责的描述、认可证书和活动协议等政策和程序确保伙伴关系中的每个成员都理解他们的角色、职责和共同的目标;在伙伴关系活动内容方面, 包括课程教学与资历认证、学生实习与教师进修、项目支持与可持续性、项目评估与改进等内容,对于特定学习项目,可以通过“对行业认证的课程,合作伙伴推荐的行业证书,审核设施、设备、技术和材料,合作伙伴捐助的设备,合作伙伴提供基于工作的学习机会,合作伙伴提供教师校外实习机会,指导和评判CTSO 竞赛,合作伙伴组织的CTSO 服务学习活动,合作伙伴投入的时间与资金投入,合作伙伴的项目舆论宣传与展示会,参加招聘会,参与社区组织的项目宣传互动,参与项目评估的调查、走访和焦点小组”等十三个方面来进行评估。

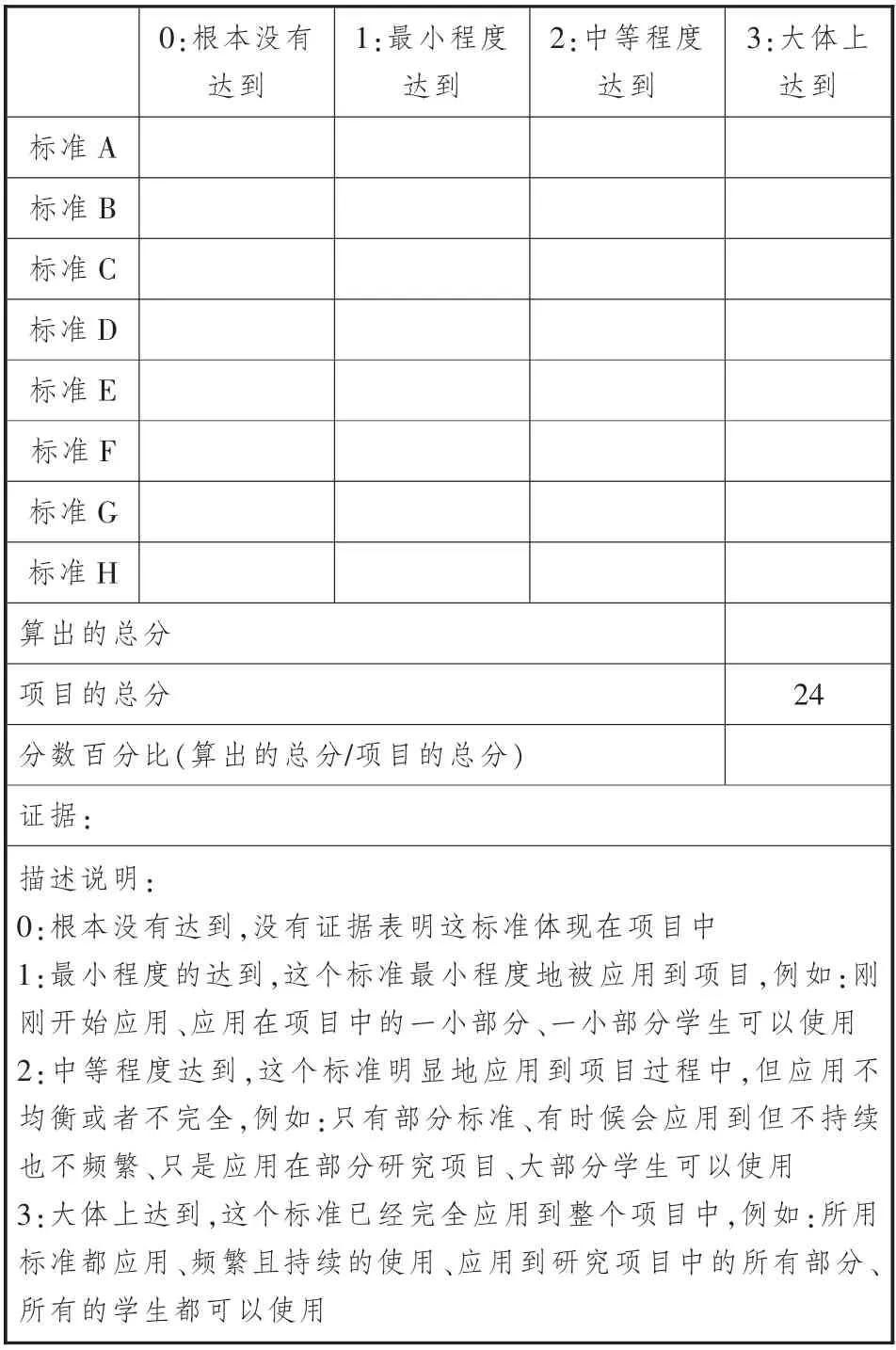

(四)构建系统性的质量评价体系

《2018 质量框架》认为可以根据一系列相关和基于实证的标准来进行项目评估和改进,由此,《2018 自我评估工具》列出了评估伙伴关系的四级指标体系(见表2)。 同时,《2019 伙伴关系定义》推荐了使用评估工具的四个步骤,进而构建了评估伙伴关系的系统的质量评价体系。

表2 商业和社会伙伴关系自评工具[12]

评估伙伴关系的推荐步骤为确认利益相关者、收集材料、讨论和完成、处理标识为需要改进的元素等四个步骤。 在第一个环节,首先应尽可能全面地确定项目的利益相关者,并由所有的利益相关者来协作完成项目的自我评估;在第二个环节,广泛地收集信息和数据,包括学生数据、课程和教学计划、项目政策和进程,以及调查和焦点小组的反馈结果;在第三个环节,与利益相关者召开会议来讨论和评估项目, 并指派一名项目代表填写评价量规,另一名代表记录从讨论中收集到的建议;在第四个环节,通过评估量规以及与利益相关者讨论中获得的建议,来制定一个计划以提升需要改进的项目领域。

四、我国职业教育产教融合质量观构建的思考

近年来,我国出台了一系列的涉及高职院校的产教融合政策,包括2017 年12 月发布的《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》(以下简称《意见》)、2018 年2 月印发的 《职业学校校企合作促进办法》(以下简称《办法1》)、2019 年3 月发布的《建设产教融合型企业实施办法(试行)》(以下简称《办法2》)、2019 年9 月印发的《国家产教融合建设试点实施方案》等(以下简称《方案》),进而从顶层设计、制度安排、实施措施等方面建构了职业教育产教融合行动体系。

《意见》提出了产教融合的目标,即教育和产业统筹融合、良性互动的发展格局总体形成,人才教育供给与产业需求重大结构性矛盾基本解决,并从强化企业参与、培养模式改革、产教供需对接、完善政策体系、组织实施等方面提出了具体策略;《办法1》从合作形式、促进措施、监督检查等方面详细阐述了校企合作细节;《办法2》从服务国家重大战略的角度,从建设培育条件、建设实施程序、支持管理措施等方面探讨了产教融合型企业的具体建设方法;《方案》从区域发展战略的角度,从试点任务、支持政策、组织实施方面提出了产教融合型城市、行业和企业的实施方案。

通过梳理后发现,我国目前产教融合政策存在“类型多样”的现实特征、“政府主导”的实践逻辑、“内容细化”的规范取向、“多头管理”的操作方式、“重建轻评”的实施模式等特点。 由此,借鉴美国生涯与技术教育的高质量商业与社会伙伴关系标准的制定经验,从配套“持续性”的法律支持体系、形成“多样性”的参与主体结构、完善“多元化”的主体参与机制、构建“系统性”的质量评价体系等方面,建构我国职业教育产教融合的质量标准,以期完善我国职业教育产教融合的理论与实践体系,进而对其实践进行有效评估来提升建设成效。