返乡农民工职业培训研究综述

2019-06-12曹根凤王新新

□曹根凤 王新新

根据国家统计局发布的 《2018 年国民经济和社会发展统计公报》,全国农民工总量28836 万人,比上年增长0.6%。 其中,外出农民工17266 万人,增长0.5%;本地农民工11570 万人,增长0.9%[1]。农民工的基数仍然很大,而由于国家政策的支持、家乡环境的改善及农民工的乡土情怀,越来越多的农民工选择返乡就业。 返乡农民工在外地工作,已掌握相关技能,积累了一定的人力资本,但仍需结合当地区域经济发展的特点,因地制宜地对其进行职业培训,促进返乡农民工的职业发展。

作为职业教育的重要组成部分,职业培训对返乡农民工的再就业与我国乡村振兴战略的实施具有重要意义,历来受到重视,早在“癸卯学制”中,实业补习教育的规范就已确立,《实业补习普通学堂章程》和《艺徒学堂章程》中的相关制度至今仍有借鉴意义。 民国时期颁布的“壬子学制”与“1922 年新学制”中关于职业补习教育的规定则进一步促进了职业培训的发展。 近年来国家也出台了一系列文件,2015 年6 月国务院办公厅出台了《关于支持农民工等人员返乡创业的意见》, 提出强化返乡农民工等人员创业培训工作[2]。2018 年9 月中共中央国务院印发了《乡村振兴战略规划(2018-2022 年)》,提出要实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,推动乡村人才振兴,让各类人才在乡村大施所能、大展才华、大显身手[3]。2019 年政府工作报告则指出要扎实做好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业工作,加强对城镇各类就业困难人员的就业帮扶。 实施职业技能提升行动,从失业保险基金结余中拿出1000 亿元,用于1500 万人次以上的职工技能提升和转岗转业培训[4]。 国家的政策红利对三农问题的解决提供了便利,也对返乡农民工的生活与职业发展产生了重大影响,需要受到学界的关注。

本文通过对返乡农民工职业培训的相关文献进行分析,归纳了主要的研究内容和观点,并提出研究反思与对未来的展望,为以后的研究提供方向。

一、返乡农民工职业培训研究概况

本研究运用的数据库是中国知网,以“返乡农民工职业培训”为主题在中国知网中检索,共找到59 条结果,相关研究较少,以下分别从研究年度、研究学科、研究类型与研究方法四方面进行分析。

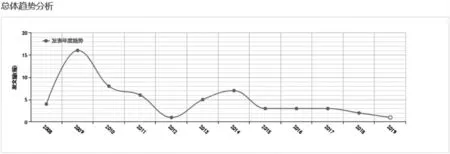

(一)研究年度

由图1 可以看出,关于返乡农民工职业培训的研究不稳定,2008-2015 年的研究呈波浪式前进,近几年趋于平缓,平均每年有3 篇。其中2009 年相关研究最多,有14 篇。原因主要是2008 年的国际金融危机使大量农民工返乡,而职业培训是促进返乡农民工的再就业具有重要意义,因此相关研究较多。

图1 总体趋势分析

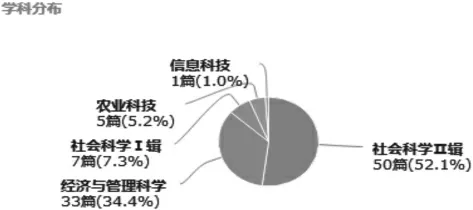

(二)研究学科

由图2 可知,研究学科中社会科学占比最大,为59.4%,其次为经济与管理科学,占比34.4%,农业科技与信息科技则占比较少。这表明学界对返乡农民工职业培训的研究大多局限于社会科学领域,从其它领域进行的研究较少,与其它学科的交叉研究仍需继续探索。

图2 学科分布

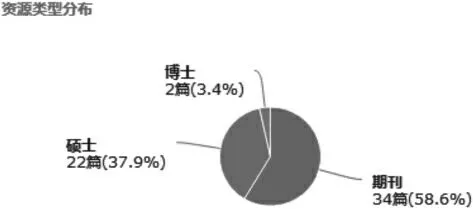

(三)研究主体

如图3 所示,在针对返乡农民工职业培训的研究中,硕士占37.9%,博士占3.4%,期刊占比最高,为58.6%,期刊类17 篇选自核心期刊。从这些数据可以看出,高质量的研究较少,要继续深入研究。

图3 资源类型分布

(四)研究方法

通过对已有研究的分析,对返乡农民工职业培训的研究主要采用问卷调查和访谈法,多采用定量研究, 对某一地区的返乡农民工的现状进行分析,并得出结论。

二、研究内容与主要观点

通过文献的查阅与分析,我国学者对返乡农民工职业培训的研究主要集中在职业培训需求、职业培训模式、职业培训存在问题及对策等方面。

(一)返乡农民工职业培训需求

对返乡农民工进行职业培训需求的研究主要包括返乡农民工自身的需求和社会的需求。返乡农民工自身的需求主要从返乡农民工的受教育程度、心理、职业技能等方面展开。 李彦燕认为返乡农民工工作热情高,有行业经验与资金保障,但缺乏创业知识、品质与经验,因此,要积极为返乡农民工开展相应培训[5]。潘寄青、沈洊认为农民工的受教育程度不高,但有转移就业与返乡创业的培训需求[6]。姜乐军认为职业教育可以拓展返乡农民工的就业渠道,强化其就业创业,疏导其心理矛盾。 唐章蔚、王连英、王珣认为返乡农民工职业技能短缺、心理压力大、学习能力弱,需要对其进行职业培训[7]。 返乡农民工进行职业培训的社会需求主要有促进城乡发展、缓解政府压力、建设新农村等方面。 刘瑞波、李琳认为对返乡农民工进行职业技能培训是实现四化同步、建设新农村以及返乡农民工自身及其家庭生存和发展的需要[8]。

(二)返乡农民工职业培训影响因素

根据已有研究,返乡农民工职业培训的影响因素主要有政府的经费支持、政策保障和农民工自身的文化和技能水平。赵丽华提出影响返乡农民工职业培训的因素有经费、法律、体制与观念四个方面[9]。王超、陈晓君则从有利因素和障碍性分析两个方面进行分析, 有利因素有政府出台一系列的优惠政策,返乡农民工具备工作经验和技能基础且有时间精力参加职业培训。障碍性因素有返乡农民工自身的文化水平低,部分农民工对培训失去信心,培训效果不显著、培训经费及培训覆盖面有限[10]。

(三)返乡农民工职业培训模式

纵观对返乡农民工职业培训模式的研究,大都根据各地的特点, 因地制宜地提出相应地模式,主要有基础知识型、现场传导性及典型示范型,每种模式都有其适用的范围。 项继发、程伟等探索性地提出了基地化培训模式,即以基地为载体,整合国家农业高新产业示范区的资源优势,高效地对返乡农民工进行职业技能培训[11]。 崔洁阐释了返乡农民工职业培训模式的理论基础、构成要素和主要特点,并根据中部河南、湖北、湖南三省的实际情况,提出了生产技能型培训模式、 基础知识型培训模式、现场传导型培训模式及典型示范型培训模式[12]。 秦风艳通过调查提出当前我国农民工职业培训的形式主要有政府无偿培训、培训机构有偿培训、企业内部培训和企业委托培训四种形式。每一种形式都有其不足,农民工缺少合理选择[13]。

(四)返乡农民工职业培训存在问题

1.职业培训体系不完善。 根据已有研究,职业培训体系不完善主要表现为三个方面。一是培训管理体系不合理。 魏志红指出中央相关部门各司其职,而地方上却没有系统的管理体系,没法全面统筹,因此无法建立全面而完善的培训体系[14]。 二是培训运行机制不健全。周璐璐提出返乡农民工对提高自身职业能力的需求有所增加,但职业培训体系不完善。 现有培训条件较差,返乡农民工的培训适用性不足;培训深度不够,培训政策未能真正发挥其效能[15]。 三是培训法规政策不完善等。 王彦指出返乡农民工培训服务体系建设缺乏制度指导和约束, 从而使得返乡农民工职业培训缺乏信息服务、经费补贴及管理监督和培训效果评估等[16]。

2.职业培训内容单一。 相关研究表明,职业培训内容主要是实用技术培训,并限制在狭窄的领域内。 郭妍通过对湖南省返乡农民工的考察分析,发现职业培训以早已供大于求的服务业专业的初级人才为主,而日益发展的制造业所急需的技术专业却很少[17]。 王彦通过调查得出返乡农民工技能培训内容单一,培训项目限制在狭窄的领域,如厨师、挖掘机、汽修、美容美发师等领域,而这些领域劳动力需求已经饱和[18]。 返乡农民工的职业技能培训主要是实用技术培训,接受培训内容最多的是加工制造业和建筑行业,培训内容层次较低,需要继续深入[19]。职业培训内容限制在狭窄领域的原因源于农民工自身素质。 王超、陈晓君指出返乡农民工自身素质发展制约性强,文化水平低,这使得培训内容限制在狭窄的范围内[20]。 此外,研究指出返乡农民工职业培训内容缺乏针对性以及时效性较低,很难满足返乡农民工的需求。朱林指出培训内容大多是根据企业和用人单位的需求,培养需要尽快上岗的农民工,没有结合当地特点及返乡农民工的特点开展培训,缺乏针对性[21]。

3.职业培训参与度不高。 纵观已有研究,返乡农民工对职业培训的参与度不高,而企业、职业学校参与职业培训的积极性也不高。盛妞指出由于国家经费补贴较少,农民接受培训后流动的可能性较大, 企业和社会培训机构担心投资成本高于收益,这阻碍了其参与职业培训[22]。 高福营指出农民工继续教育的参与主体单极化,政府积极性高且调控力度大,培训机构积极性高但基础能力薄弱,用人单位参与职业培训的积极性缺乏且培训目的单一。而农民工自身生存难维系,社会资本缺失,没有资金去参加培训[23]。 参与职业培训积极性不高的原因主要有三方面,一是参与职业培训的成本较高,而国家激励机制不完善。张茜通过实地调查提出由于缺乏相应的激励机制,返乡农民工参与职业培训的积极性不高,职业学校、社会培训机构及企业不愿意参与返乡农民工的培训工作[24]。 二是企业和返乡农民工缺乏职业培训的意识。魏志红提出返乡农民工的观念没有转变, 没有接受专业技能培训的意识,培训难度较大。用工单位也不注重雇用农民工的技能培训, 想用最低的代价使用农民工的劳动力[25]。三是返乡农民工不知道培训信息, 对培训不了解。唐洪通过对巫溪县的调查得出对于职业培训的宣传大多是由政府部门开展, 但村里的宣传不到位,导致村民即使有培训需求也无法获取相关信息[26]。

(五)返乡农民工职业培训建议

1.完善职业培训体系。 一是完善培训管理体系。吴彬指出要加强职业培训资源的整合力度,提高其培训能力,加强职业培训师资队伍建设,建立完善的职业培训体系[27];二是健全运行机制。 刘瑞波、李琳指出要健全培训机制。 建立健全培训机构、培训师资队伍多元化、培训时间和地点机制化[28];三是建立培训法规政策。 赵丽华提出要加强法律保障,科学制定农民工职业技能培训规划,营造农民工职业技能培训的良好环境[29]。 韩成英提出要健全返乡农民工培训相关法规政策, 营造良好的外部环境;要规范培训考核管理,完善农民工培训职业资格证书制度[30]。

2.培训内容多样化。 根据已有研究,职业培训内容要根据市场、企业和返乡农民工的不同需求进行选择,加强培训的针对性和实用性。 李明昊提出要加强职业技能培训的针对性、实用性,政府应根据地区产业发展需求、 企业需求和返乡农民工状况,制订相应的职业培训计划。 职业院校作为职业技能培训的主阵地,需改进教学方法,提高培训实效[31]。 吴彬指出要根据各类返乡农民工的需要,对希望继续外出务工、 愿意留在农村从事农业生产、有创业条件和意向的返乡农民工有针对性地提供职业技能培训[32]。 根据不同的标准,学者指出了具体的培训内容。周璐璐提出可建立职业培训特色工程,具体分三大类培训:二三产业技能类培训、就业创业能力培训、综合农业经营培训,并设置相对应的不同时间的培训类别, 以分别满足不同职业、不同年龄的返乡农民工的具体需求[33]。 王晓明提出要根据返乡农民工培训的差异性需求,分别开展激发性培训、引导式培训、提升性培训及补偿性培训[34]。

3.加强政策法律宣传。 加强宣传的方式主要有举办宣讲会、利用互联网和大众媒体。 秦风艳提出可通过大众传媒和互联网加大对农民工政策的宣传力度,转变农民工的观念,使其认识到职业培训的重要性。也可通过培训经费和参与途径方面加大影响[35]。 宣传内容主要有职业培训的重要性、相关政策及培训信息。曹雪娇认为可以采用宣讲或者举办交流会的方式进行宣传,在宣传时要注重品牌效应,改变农民工的看法。宣讲内容:一是广泛宣传政府提供补贴的职业技能培训这一惠民政策,大力组织农民工参加培训;二是加强公众对职业培训重要性的认识;三是职业鉴定的普遍推广;四是多渠道及时发布农民工培训各种信息,方便农民工获取相关信息[36]。

4.合理选择职业培训方式。 纵观已有研究,要根据返乡农民工就业领域及个人特点,有针对性地选择合适的职业培训方式,提高培训效果。 杜金丹通过研究指出师傅带徒弟式的手把手传授、工作现场参观是回流农民工比较倾向的两种学习方式,也应根据回流农民工就业行业领域的不同、实际就业岗位的不同采取不同的培训方式[37]。 研究指出返乡农民工的主要培训方式是远程培训, 利用电视、网络、移动学习等现代信息技术,采取灵活的学时制、学分制。 翟玉建、张东洁和孙贵珍提出要充分利用电视、网络等现代远程教育技术,把传统方式与现代方式有机衔接起来,做到阶段性教育与终身教育结合,普及性培训与系统性教育结合[38]。 刘璐则提出运用基于短消息服务、在线实时信息交互、基于连接浏览的微型移动学习模式进行返乡农民工职业的再教育[39]。 唐章蔚、王连英和王珣提出通过手机短信及彩信服务、 网站服务和APP 手机应用程序服务等移动图书馆服务形式为返乡农民工的职业发展提供支持[40]。

三、研究反思与展望

关于返乡农民工职业培训的研究,我国学者取得了许多成果,为我国返乡农民工职业培训的研究提供了实证资料和理论基础,具有重要意义。 但仍然存在一些问题,需要对其进行反思,并对未来的发展进行展望,为以后的研究提供方向。

(一)研究反思

1.研究主体单一,交叉研究较少。 在研究学科方面,大多运用社会科学及经济管理科学的相关学科知识进行研究,而较少使用信息科技、心理学等学科知识,交叉性研究较少。

2.研究方法单一,量化研究较多。 关于返乡农民工职业培训的研究大多是围绕某一区域展开实地调查,进行定量研究,研究方法局限于问卷法和访谈法,质性研究较少,应探索运用新的研究方法,完善研究过程。

3.研究内容单一,同质性研究较多。 研究内容主要围绕返乡农民工职业培训模式、 职业培训内容、职业培训方式等展开,且大部分研究是同质性研究,创新之处较少。如关于职业培训体系的研究,大多是从政府的角度出发,指出其在管理、运行及政策法规存在的问题,而较少立足于培训体系本身如培训时间、培训教材、培训教师等的研究。在职业培训的内容方面,研究大多从返乡农民工自身的需求出发,指出培训内容缺乏针对性,但忽视了区域经济发展与社会的要求。

(二)未来展望

1.拓展研究视角。 返乡农民工的职业培训受多种因素的影响,其研究领域也应涵盖教育学、社会学、管理学及经济学等学科的知识,因此应扩宽研究思路,从不同的角度出发进行研究,使研究多样化,研究成果更具借鉴意义。

2.丰富研究方法。 针对返乡农民工职业培训的方法主要是文献研究法、问卷法与访谈法,可以丰富研究方法,将定性研究与定量研究相结合,如使用田野调查法、个案研究法等质性研究方法,对返乡农民工、政府或者企业进行研究,获得全面的一手资料,增加研究的信度与效度。

3.创新研究内容。 纵观返乡农民工职业培训的内容,同质性研究较多,大多研究职业培训现状及存在的问题,因此,应在研究内容方面有所创新,如研究返乡农民工职业培训的意愿、职业培训师资的来源及培养、职业培训课程的设置、职业培训机构的管理等,以奠定理论基础,为后人的研究提供参考资料。