一体式分叉型覆膜支架在介入治疗孤立性髂动脉瘤中的应用

2019-06-10吴文辉蒲俊舟薛玉国黄小勇郭曦李铁铮刘光锐韩晓峰黄连军

吴文辉 蒲俊舟 薛玉国 黄小勇 郭曦 李铁铮 刘光锐 韩晓峰 黄连军

不合并腹主动脉瘤的孤立性髂动脉瘤(isolated iliac artery aneurysms,IIAAs)少见,占腹部动脉瘤的2%~7%[1-2]。患者多为老年男性,病因常为动脉粥样硬化。髂动脉瘤破裂死亡率高达70%[3-4]。因此预防破裂风险是治疗的首要适应证。当前共识认为当髂动脉瘤最大横径>3~3.5 cm时需要处理[5-6]。外科手术修复历来被认为是IIAAs的治疗选择,但是盆腔解剖特点增加技术难度,也增加开放手术修补髂动脉瘤潜在的并发症发生率病死率。自1991年Parodi等[7]首次报道采用覆膜支架成功治疗肾下型腹主动脉瘤以来,腹主动脉瘤腔内修复(endovascular aortic repair,EVAR)技术因其微创、安全、有效而受到广泛重视,并在全世界范围内被推广,成为替代外科开放手术的安全有效的治疗选择。因此腔内修复IIAAs特别有吸引力,尤其是对于外科手术高风险患者。但是对于近端锚定区不足或缺乏(<1.5 cm)的病例或者双侧髂动脉受累的病例,直筒型覆膜支架并不合适。对这类患者,采用分体式分叉型腹主动脉-髂动脉覆膜支架系统应为首选的腔内技术。但当腹主动脉髂分叉处直径<16 mm时,分体式支架并不适用。我们采用一体式分叉型腹主动脉支架系统,治疗7例IAAs患者,报道如下。

资料与方法

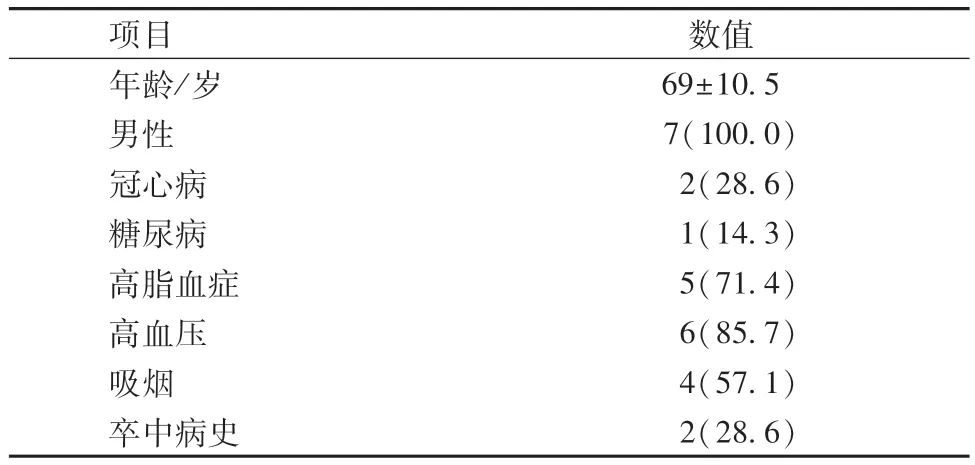

1.研究对象 回顾性收集自2011年8月至2016年7月,7例在北京安贞医院介入诊疗科接受一体式分叉型覆膜支架行EVAR术治疗IIAAs患者的临床资料,包括年龄、性别、病史、危险因素、合并症及心血管手术史等。所有患者术前均行心电图、胸X线片、超声心动图及全主动脉增强CT扫描。孤立髂动脉瘤需记录是单侧或双侧病变,仅髂总动脉受累或合并髂内,髂外动脉瘤。7例患者均为男性,年龄49~82岁,平均(69±10.5)岁(表1)。 其中1例患者因主动脉瓣狭窄合并冠心病行Bentall及冠状动脉旁路移植术,术后CTA随访发现孤立髂动脉瘤;2例患者在下腹部可扪及动性包块;2例患者有下腹痛主诉;2例患者无明显症状。介入治疗适应证:①IIAAs最大径>30 mm;②IIAAs最大径≤30 mm,但发生先兆破裂或破裂。

表1 7例患者一般资料及合并症[,n(%)]

表1 7例患者一般资料及合并症[,n(%)]

项目 数值年龄/岁 69±10.5男性 7(100.0)冠心病 2(28.6)糖尿病 1(14.3)高脂血症 5(71.4)高血压 6(85.7)吸烟 4(57.1)卒中病史 2(28.6)

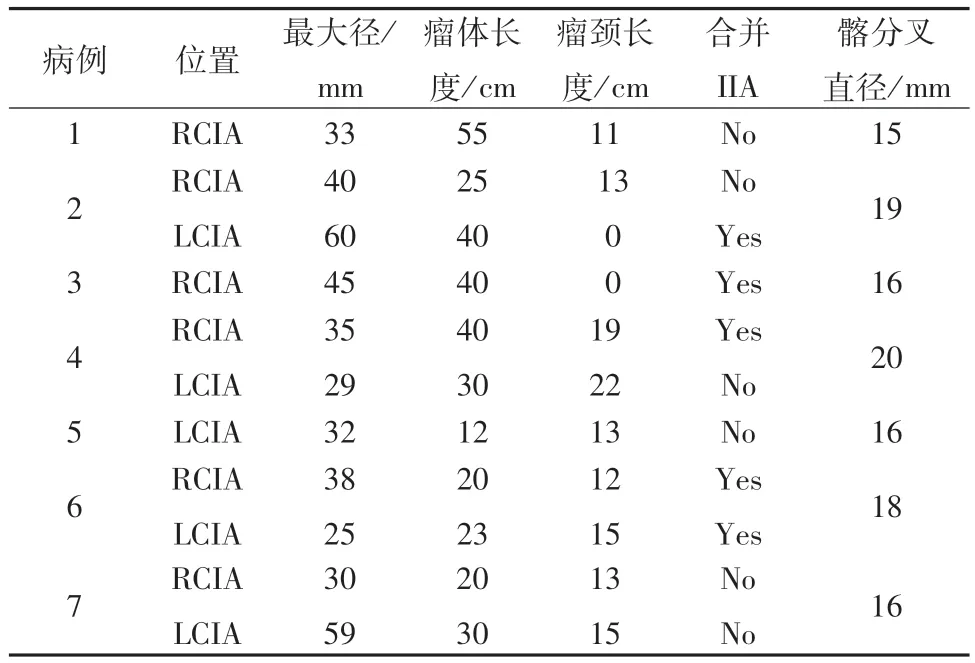

2.检查结果 7例患者术前均行CTA检查以评价髂动脉瘤的位置及大小以制定介入治疗计划。病变解剖特点记录在表2。其中3例为单侧髂动脉瘤,4例为双侧髂动脉瘤。4例患者并发髂内动脉瘤。动脉瘤最大横径为25~60 mm,平均(38.7±11.64)mm。若对于双侧病变患者,仅考虑较大侧动脉瘤,则瘤腔最大直径为33~60 mm,平均(43.1±11.96)mm。髂总动脉近端瘤颈长度为0~22 mm,平均(12.1±6.77)mm。腹主动脉分叉处直径为15~20 mm,平均(17.14±1.86)mm。

表2 动脉瘤解剖学特征

3.手术方法 一体式分叉型覆膜支架的使用方法,既往文献已有报道[8],简述如下,7例患者手术均在导管室进行,麻醉方式均采用局麻加强化。根据术前CTA,所有患者均采用外科暴露一侧主要病变侧股动脉(主体置入侧),穿刺另一侧股动脉,置入8F或9F动脉短鞘。通过切开侧股动脉送入5F铂金猪尾导管至腹主动脉上段行腹主动脉造影后,自对侧股动脉送入5F JR3.5导管至切开侧股动脉,建立双侧股动脉轨道通路。如合并髂内动脉瘤形成,且瘤体最大径>25 mm,则预先以弹簧圈栓塞瘤体入口及出口血管。而后再行一体支架置入术,将覆膜支架输送系统的分支导丝导出穿刺侧股动脉。自切开侧股动脉沿保留的加硬导丝将一体式分叉型覆膜支架送至腹主动脉,依次释放覆膜支架主体、对侧髂动脉分支、主体侧髂动脉分支。若一体式支架的髂分支远端未能越过瘤样扩张的病变,动脉瘤未能完全隔绝,则需要选择补放合适的髂动脉延长支以增加远端锚定段越过瘤样病变。常规以33 mm直径球囊导管(美国库克公司)扩张释放后的支架,再次行腹主动脉造影,观察支架位置形态、有无内漏等,动脉瘤有无完全隔绝。

4.随访 术后1、3、6、12个月及以后每年复查主动脉CTA,随访内容包括,生存状态、瘤体直径变化、有无内漏,有无其他并发症等。

5.统计学分析 采用SPSS19.0软件进行统计分析。计量资料均以均数±标准差表示。计数资料以频数(率)表示。

结 果

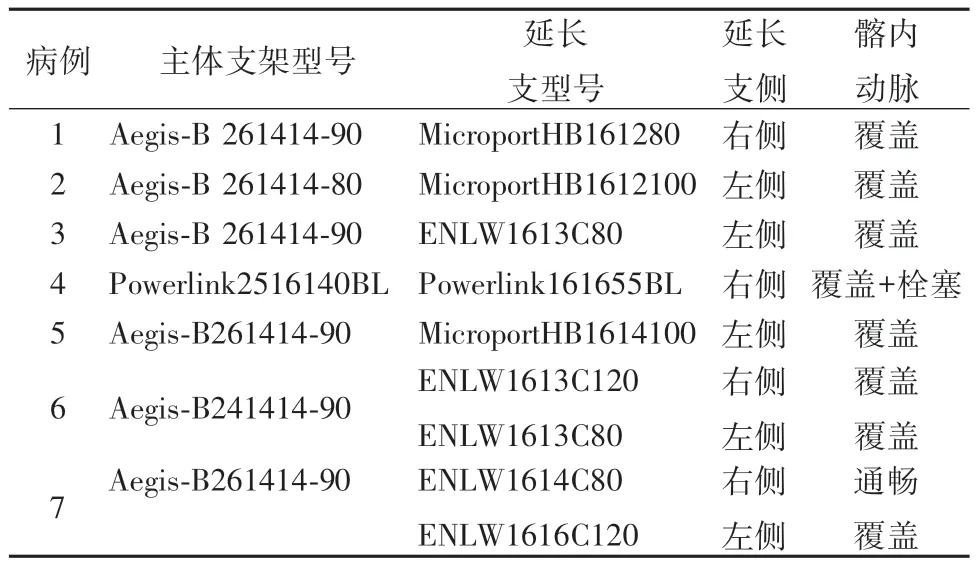

1.7例患者均成功置入一体式分叉型覆膜支架,其中6例使用Microport Aegis-B(上海微创公司)覆膜支架系统,1例使用Powerlink(ENDOLOGIX公司)覆膜支架系统。技术成功率100%。主体支架直径24~26 mm,长度80~90 mm。7例患者共使用髂动脉延长支9枚。6例患者单侧髂内动脉开口被覆盖,1例患者双侧髂内动脉开口被覆盖(表3)。

表3 7例患者使用支架情况

1例患者髂内动脉瘤最大径>25 mm,同时行髂内动脉栓塞术。2例患者术后第二天体温升高到38~39℃,伴轻度白细胞增多及CRP水平增高,符合支架置入术后综合征表现,2~3 d后症状自行缓解。双侧髂内动脉开口覆盖的患者无明显的盆腔和臀肌缺血表现。无其他严重并发症。

2.随访12~70个月,平均随访(32.5±19)个月,无支架相关死亡病例,无动脉瘤及支架移植物破裂,无支架移位。1例随访期内发现轻度II型内漏。

讨 论

在IIAAs中髂总动脉是最常见病变部位,占到89%,其次为髂内动脉,占约10%,而髂外动脉非常罕见,仅约1%[9]。约1/4为双侧受累。按照标准定义,髂动脉的局部扩张,管腔直径>1.5 cm就诊断髂动脉瘤。IIAAs病因与腹主动脉瘤相似:大多数为动脉粥样硬化性,其他病因包括创伤,感染,霉菌病,夹层,早先动脉重建的吻合口,过度的竞技运动(自行车赛车)以及由于遗传障碍或与胶原血管疾病相关的疾患导致[10]。大多数IIAAs患者无症状,而因为其他原因行影像学检查时无意发现。因为动脉瘤位于盆腔的深在位置,临床症状包括局部脏器或静脉受压,神经功能失常,而瘤腔扩张到一定程度则可能发生破裂。IIAAs的自然病程因为发病率低而认知有限,其发生率和流行病学的资料都来自于病例分析和尸检的数据[11]。瘤体扩张速度相对较慢,对于直径<3 cm的动脉瘤,瘤径增大约为0.11 cm/年,而对于更大的动脉瘤,可达到0.25~0.3 cm/年。文献报道IIAAs破裂发生率为15%~70%,但还没有直径<3 cm髂动脉瘤破裂的报道。所以很多血管专家委员会提出髂动脉瘤的处理指南,大多数都建议髂动脉瘤直径达到3 cm才需要干预[12-13]。我们也同意这样的专家共识,本组患者的最大瘤体直径均>3 cm。

开放式手术是治疗低风险IIAS患者的经典方法。择期开放手术的死亡率高达5%~11%,而急诊开放手术的病死率甚至达到50%,这明显高于肾下腹主动脉瘤开放手术的病死率[1,4]。而这种明显的差异的原因与髂动脉瘤位于盆腔深在位置有关。从上世纪90年代,中叶分叉型覆膜支架系统引入临床,腔内技术治疗并发的主髂动脉瘤疾病取得满意的早期疗效[7,14]。而最早对于髂动脉瘤的腔内修复报道是1995年。对于IAAs腔内修复选择包括采用主动脉-髂动脉覆膜支架系统,直筒覆膜支架,髂动脉分支支架,髂动脉延长支等。介入治疗方案的设计主要取决于髂动脉瘤的解剖形态。如果动脉瘤具有合适和充分的近端和远端非扩张的锚定区,则可以使用髂动脉延长支行腔内修复;如果近端锚定区血管直径明显大于远端锚定区血管直径,则需要用到漏斗型覆膜支架;而对于近端锚定区非常短,或累及双侧髂总动脉近端的病例,就需要应用分叉型主动脉-髂动脉覆膜支架系统以增加近端锚定区。分叉型覆膜支架分为分体式和一体式分叉型覆膜支架,在治疗肾下型腹主动脉瘤时,90%的患者采用的是分体式分叉型覆膜支架,分体式分叉型覆膜支架由带一侧髂分支支架的主体支架与单独的髂分支支架组成,先释放主体近段,对侧髂分支支架与主体支架在动脉瘤内进行重叠拼接[15]。特点是以近端锚定于肾下主动脉瘤颈部,在瘤颈部具有较强的径向支撑力。但当腹主动脉远端管腔直径≤16 mm时,分体式支架2条分支会受到血管挤压而无法完全展开,导致管腔狭窄,可能形成血栓,而造成严重下肢缺血。而对于IIAAs,腹主动脉常不受累,腹主动脉髂分叉处不扩张,这种情况,一体式分叉型腹主动脉覆膜支架系统应该最为合适。

本组7例患者主动脉分叉处横径基本正常约为16 mm[15~20 mm,平均(17.14±1.86)mm],肾下腹主动脉段无扩张。采用的一体式分叉型覆膜支架系统包括1例使用Powerlink(ENDOLOGIX公司)覆膜支架,6例使用Microport Aegis-B(上海微创公司)覆膜支架。Powerlink一体式支架形态自1999年开始在欧洲使用,2000年,获得欧洲CE论证,2004年获得美国食品和药品监督局批准,其后在全球得到广泛应用,主要用于肾下腹主动脉瘤的治疗,短中期的安全性,有效性可靠[16]。Microport Aegis-B覆膜支架系统由上海微创医疗公司独立研发及生产。这种一体式支架结构由镍钴合金骨架覆盖聚四氟乙烯(PTFE)薄膜组成。常规主体长度80,90和100 mm。近端直径从22~28 mm,2mm渐进。而髂腿远端直径可为12,14或16 mm。主体同侧髂腿长度为40 mm,对侧为30 mm。支架输送系统外径为21F。因此支架系统通过切开的股动脉侧插入,而对侧股动脉经皮穿刺置入8F动脉鞘,以释放沿分支导丝导入的对侧髂支。因此,相对于分体式覆膜支架系统需对接对侧小腿,有时导丝很难由对侧进入主体支架,而一体式分叉型支架对侧导丝已提前放置好,缩短手术操作时间及X线透视时间;同时,一体式设计避免了术中拼接过程,降低了Ⅲ型内漏的发生几率。更为重要的是,主体与双侧髂分支一体性设计,以支架远端分叉“坐在”髂分叉上,同时主体近端也锚定在肾下主动脉腔内,减少支架短缩移位的同时减少了内漏的发生。

图1 病例6患者髂动脉造影图像 A:双侧髂动脉瘤合并双侧髂内动脉瘤;B:双侧髂动脉延长支封闭双侧髂内动脉开口

IIAAs中髂内动脉是第二好发部位,同时髂总动脉瘤远端锚定区常不足,且双侧病变亦多见,因此覆膜支架覆盖髂内动脉开口或栓塞髂内动脉瘤常无法避免。栓塞髂内动脉可能带来一些并发症,包括臀肌跛行,性功能障碍,特别是采用弹簧圈栓塞并诱发髂内动脉分支内血栓形成[17-18]。而腹主动脉瘤覆膜支架系统的髂腿或髂动脉延长支覆盖髂内动脉开口可能与采用封堵器或弹簧圈栓塞髂内动脉主干无区别,因此治疗中应尽量保留一侧髂内动脉畅通。本组中仅病例6双侧髂内动脉开口均被封闭,该患者为双侧髂总动脉瘤合并双侧髂内动脉瘤,置入一体式支架主体后,双侧髂总动脉瘤均未能完全隔绝,于是重叠主体双侧髂腿分别放置80 mm,120 mm髂动脉延长支,远端锚定于髂外动脉,双侧髂内动脉开口均被封闭(图1),该患者为88岁老年男性,不考虑性功能障碍,幸运的是术后也未出现其他盆腔臀肌缺血的症状。病例3和病例4为髂总动脉瘤合并同侧髂内动脉瘤,按照Fahrni等[19]分型,属于Ib型髂动脉瘤,强烈推荐对受累的髂内动脉行预栓塞,病例3我们忽视了对髂内动脉的预栓塞,尽管通过髂动脉延长支完全隔绝了髂总动脉瘤,但随访CTA发现同侧髂内动脉内少量造影剂显影,提示II型内漏,但髂内动脉无进一步扩张,仍在随访。因为这个教训病例4我们在置入一体式支架前对同侧髂内动脉远端应用5枚弹簧栓行预栓塞。

一体式分叉型覆膜支架治疗IIAAs安全,有效,特别是对于近端锚定区不足或双侧受累的患者有其独到特殊的应用优势,近中期结果满意。仍需更大组数量的病例积累及更长时间的随访以验证其长期效果。