Web 3.0时代舆论学研究国际发表的共现网络分析*

2019-06-04李明德

□文│李明德 杨 琳

随着信息共享空间(information commons)的不断拓展,效用化、灵活化、集群化、智能化的信息服务无处不在,使置身其中的个体成为信息共享空间的信息节点,并且更加深入地卷入公共领域和社会生活,[1]持续在线的信息集聚成为该时代最突出的特点。它不但影响着人们的意识、归因、分类、决策等社会认知过程,[2]还影响着人们共享的规范、道德判断与价值体系,[3]改变了其社会参与方式。[4]共享空间让公众拥有了前所未有的话语权,激活了他们参与和讨论热点事件的主动性与自由度,重塑了当代舆论环境,形成了个体意识外化为群体意识的局面。[5]Web 3.0时代的到来,在给人们带来参与自由的同时,我们还看到,即时意见发表的信息共享空间给舆论学理论和舆论学研究的思维也带来了改变。因此,探索舆论学研究发表在Web 3.0时代的演进脉络、热点议题和未来研究走向方面意义重大,可为我国舆论学研究提供借鉴。

一、数据、样本与方法

追溯互联网发展的历史,吉姆·亨德勒(Jim Hendler)将2008年确定为Web 3.0时代的发端,[6]本文以Web 3.0技术应用的时间为研究起点,选取2008—2017年Web of Science核心数据库英文文献作为研究对象,经过多次检索策略实验后,将检索式确定为“篇名(title):(public opinion)”,检索时间为2018年6月,排除综述、评论、报告等文献,共得到文献样本1577篇,具有较高的查全率和查准率。

在具体的研究方法选择上,为了呈现科学计量分析和知识单元共现,描述清晰的研究图景,发掘Web 3.0时代舆论学研究的可视化知识网络,本文借助欧莱·皮尔逊(Olle Person)开发的BibExcel软件对样本文献进行计量学统计和聚类分析后,运用Pajake和VOSViewer等软件进行可视化操作,描绘舆论学研究知识图谱。

二、共现网络分析

通过对参考文献耦合网络的分析,能够帮助我们明确耦合文献对被引文献的知识共鸣和知识吸收,直接体现以被引文献为知识基础的研究前沿,展现Web 3.0时代舆论学研究的前沿议题。参考文献耦合(bibliographic coupling)是指两篇或多篇施引文献共同引用1篇或多篇引证文献所建立的耦合关系。耦合度是两篇文章共引文献数量的重复程度,共有的文献数量越多,说明这两篇文章的耦合度越强。[7]

1.前沿议题:涉及公众、精英和国家意识形态安全等方面

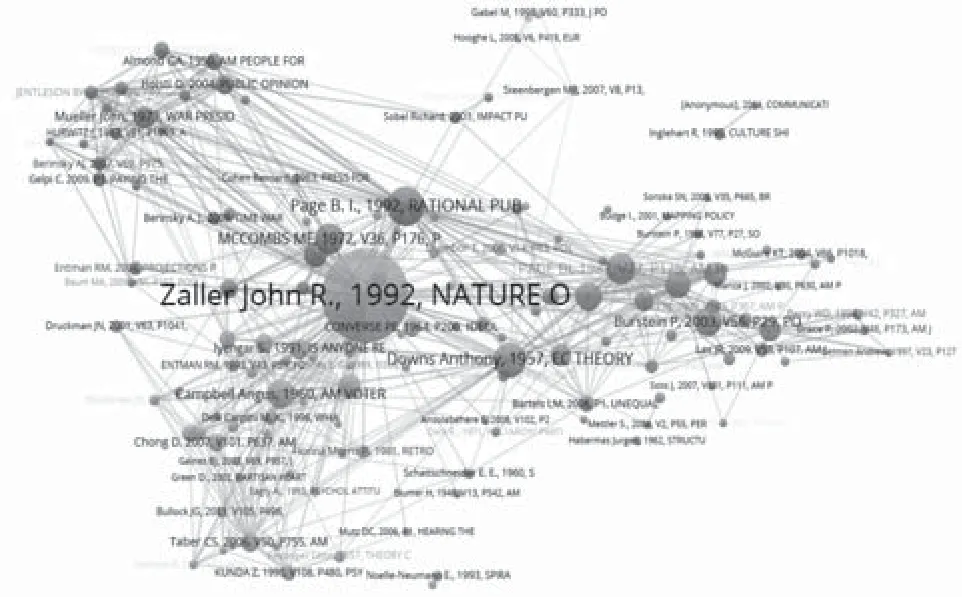

本研究所选样本在参考文献耦合网络中,共包含23635个节点,其中有16496个节点为孤立节点,删除孤立节点后,对其余7139个节点进行网络构建。为了清晰地呈现网络图,从整个图谱中抽取共现频次大于15的74篇文章作为分析对象,发现有4组强耦合文献(见图1)。

通过对这四组强耦合文献的分析,我们发现,由于Web 3.0时代移动互联网技术提升的现实语境,公众舆论的传播机制、散播速度和影响范围,给国家意识形态安全和政局稳定带来了挑战。公众不仅在民主、政策、法制建设、个人权利等方面容易形成一致性的意见,同时还将关注点拓展到国际舆情和国家形象方面。此外,精英偏好、党派动机和政策态度在舆论形成、传播、演化和引导过程中起着举足轻重的作用。精英的党派偏见、精英对政策内容的制定、精英对知情选民意见的影响、移动互联网环境下精英极化现象、政党的价值取向、党派的政策信息等因素会直接影响公众的投票心理、社会心态和政治立场,从而对舆论产生一定的影响。因此,对精英阶层的价值立场引领、对普通公众的宣教以及对国家意识形态安全的提升等议题在互联网语境下更具有时代特色,成为舆论学研究的热点和前沿议题。

图1 舆论学研究参考文献强耦合网络图

2.知识基础:构建以不同对象为主体的偏向与偏好理论

若一组被引文献共同被同一篇或同一组施引文献引用,则被引用的文献会构成共引关系。对共引关系网络的分析(Co-citation analysis)能帮助我们了解知识基础,构建知识体系。本文选取了共引次数在10次以上的高频文献作为分析对象,共形成44个节点,4个聚类(见图2)。

图2 舆论学研究参考文献共引网络图

其中被引次数排在前两位的分别是约翰·R.扎勒(Zaller John R)的《群众意见的本质和根源(The Nature and Origins of Mass Opinion)》(共被引109次)和本杰明·I.佩奇(Benjamin I.Page)的《理性公众:美国人政策偏好的五十年趋势(The Rational Public: Fifty Years of Trends in American’s Policy Preferences)》(共被引 46 次)。成为后续研究的知识和理论基础。

约翰·R.扎勒(Zaller John R)从行为心理学研究视角出发,强调政治精英在建立大众媒介政治话语中的重要作用。他认为偏好陈述包含四个维度:第一,个人对政治的关注具有很强的差异性,因此精英政治的信息来源会对他们产生引导性的影响;第二,公众只有在了解政治事物的情况下才能对政治沟通做出批判性的反应;第三,公众很少对具体问题持有一成不变的态度,相反,他们在面对问题时会即时构建偏好陈述(Preference statements);第四,公众会在各种原因中找到最为突出的原因来构建偏好陈述,并且在任何时候任何问题上,偏好陈述都会存在于公众舆论中,并产生深远的影响。[8]本杰明·I.佩奇(Benjamin I.Page)则根据1930—1990年间大量的舆论数据对美国公众的政策偏好进行了全面调查,是针对美国公众舆论极具权威性的研究。他认为,美国人的政治观点虽然从个人的角度来看常常具有波动性,但由集体意见构成的公众舆论却具有一惯性,这反映了大多数美国人共有的稳定价值体系,他们构成了理性公众(rational public),理性公众的政治偏好影响着美国政治制度的运行,这种集体政治观点具有很强的稳健性和持续性。[9]

陈述偏好理论和中间选民偏向理论向我们揭示了这样一个规律,即公众的偏好和偏向直接决定着公众舆论的质量。因此,今后对公众心理倾向、行为选择和公众舆论能力培养等问题在理论方面的深入与拓展,将会成为创新公众舆论引导手段的理论支撑。

3.重要作者:独著多于合作,且合作较为分散

对于重要作者的发文分析,由于单从作者的发文量上很难对作者的学术产出和学术水平进行衡量,因此我们对作者的H指数进行了统计分析。H指数(H Index)是一个混合量化指标,能够有效量化作者的研究成果在该领域所处的地位,并准确反映该作者的学术成就,作者的H指数越高,说明他的学术影响力越大。[10]以作者H指数作为参照,我们发现,虽然10年间有3451位作者发表了学术成果,但是在这一领域确立稳定而持久研究主题的作者凤毛麟角。此外,中国的发文总量虽然位居第二,但作者的H指数却大大低于别国作者,说明我国学者在舆论学研究国际舞台上的影响力还有待提高。

此外,为了能够清晰地呈现重要作者的合作网络,本文筛选了发文量在3篇以上的作者与2928条频次统计数据进行共现分析,最终获得6个聚类(见图3)。其中与他人合作发文最多的学者是图米·布享特夫(Bouchentouf Toumi),他与埃尔·哈桑·伊蒂斯科(Ettifouri ElHassane)和阿卜杜勒天迪尔·胡瓦提(Rhouati Abdelkader)共合作发文6篇,文章《从网络发布的信息中获取舆论:基于大数据的新方法》的引用次数最多,该文章向我们说明了调查法已不再是新媒体时代获得舆论的最有效方法,取而代之的是大数据筛选的方式,并尝试探索使用网络挖掘的新方法帮助人们对公众舆论持有迅速、明确和持久的认识。[11]

图3 舆论学研究重要作者合作网络图

值得一提的是在所有共现关系中,有两对共现关系来自于中国。其中殷复莲和张贝贝的研究集中于计算机算法对舆论形成过程和舆论趋势的预测,他们合作发表的论文《基于Logistic模型的舆论预警研究》和《基于神经网络算法的舆情趋势预测方法》以新浪微博为研究对象,通过对舆情扩散曲线的特征时间点进行计算,向我们展示了动态描述Web 3.0时代公众舆论的传播规律和预警模型,[12]并提出了一种基于列文伯格-马夸尔特法(Levenberg-Marquardt)反向传播神经网络算法(LM-BP)预测网络舆情趋势,[13]以达到对公众舆论实施实时监测预警的目标,具有极高的实用价值。李欲晓和徐敬宏参与合作发表的论文《非常规突发事件中网络舆论主题演变研究——以“谷歌事件”为例》《非常规突发事件中网络舆情的生成及管理》和《非常规突发事件中网络舆论的政府沟通行为研究》对非常规事件中的网络舆论及其治理问题进行了深入而系统的研究。他们通过对网络舆论主题和网络舆论演变趋势进行分类文本分析后发现,信息的不对称和网络的复杂性会误导网民,甚至会引发他们的不安全感。因此,有效的政府沟通行为不但会对网络舆论形成积极的引导和消解作用,还能树立良好的政府形象,增强国家的凝聚力。[14]

从以上共现关系中可以看出:首先,重要作者的合作网络比较分散。独著作者的数量远远大于合作作者的数量,说明在舆论学研究方面,重要作者之间的合作关系并不是非常紧密。其次,国外作者的研究多集中于政治学和管理学领域,而我国的舆论学研究多集中于新闻学、传播学和计算机算法等领域。最后,国外舆论学研究多采用定量分析的方法,且多看中研究的实际意义和应用价值,这与我国以定性分析为主的研究有所不同。此外,来自中国的合作作者,虽然共现关系紧密,且研究主题相对聚焦,但由于他们在所合作的文章中并不是第一作者,因此并没有在舆论学研究上形成很高的国际影响力。

三、结论与讨论

通过上述分析,我们认为Web 3.0时代的舆论学研究呈现以下特点。

1.时代特色突出,议题广泛多元

舆论学研究正在引起政治学、社会学、管理学、心理学、教育学、国际关系学、计算机科学、医学、伦理学、法学等领域的学者的普遍关注,具有显著的跨学科特征。研究问题从不同视角勾勒出舆论学研究的主要议题,不仅仅集中在互联网语境下公众舆论与政治偏向、选举制度、国家福利、民意调查、公共政策、意识形态、意见动态、媒体效应、信任、民族认同、网络极化、社会心态、风险认知、国家形象等宏观层面上,还聚焦于公众舆论与态度、行为、认知、意见、信念、情绪、偏好、倾向性等微观层面,众多议题在各个学科之间的交会通融体现了舆论学多学科交叉研究的新范式。

2.研究方法多样,知识单元丰富

不论是科学主义取向,还是人本主义取向,Web 3.0时代的舆论学研究方法不断趋于成熟和多元。日益丰富的舆论学研究逐渐形成以定量分析为主流的科学研究方法体系,社会网络分析、问卷调查分析、大数据分析、网络挖掘技术、信息提取技术、文本挖掘技术、情绪分析、内容分析、比较研究、实验研究等科学研究方法向我们展示了舆论学研究方法的科学化和理性化,翔实的研究数据更具有权威性和说服力。此外,扎实的理论、知识单元以及共引文献中知识单元的游离和重组在促成新知识不断创生的同时,极大地丰富了理论基础、拓展了研究范式。

3.科学主义主导,人本主义凸显

Web 3.0时代的到来,加速了移动互联网在社会层面的嵌入。舆论及其相关概念,以及互联网语境下舆论的生成路径、演化规律、衍变趋势和治理框架等方面的研究,构成了新时代舆论学研究的主要内容。学者们通过阐释网络舆论的生命周期及发展过程,针对网络舆论演变的规律建立相应的网络监测模型,从而探究有效的舆论控制和引导机制。复杂网络、信息提取、网络挖掘、舆论评估、舆论引导、议程设置、网络监督、网络治理等关键词反映了舆论学研究的本体论聚焦。与此同时,人机交往的广泛性和深入性,使越来越多的现代人感受到社会变迁带来的压力和不适。法兰克福学派和批判学派早在20世纪中叶就试图通过张扬人的批判意识进行社会观照。在人机交互不断深入的Web 3.0时代,网络安全、迁居移民、公民生活、种族和性别观念、民主度、人民意志气候变化等关键词构成了舆论学研究的人本主义意向聚类网络,舆论学研究人本主义的研究向度更加凸显。

4.机构合作紧密,高校特色突出

机构之间的合作以国家内部合作为主,美国各研究机构之间的合作关系最紧密,英国紧随其后,中国和澳大利亚次之,国家间研究机构的合作较少;高水平研究型大学之间的合作更为紧密,获得基金资助的力度较大,是理论研究的重要场所。出现了一批具有学术影响力的研究者;形成了对某一问题持久而深入的探索;推动了机构间学术成果的广泛交流;提升了舆论学研究的理论价值和实践价值。

5.聚类网络清晰,研究方向明确

移动互联网通联世界的能力,促进了全球一体化或地球村的形成。随着Web 3.0技术的推广,国际间的交往、合作、竞争与对抗,逐渐打破了时间和空间的边界与障碍,甚至实现了实时信号传输。即使发生在地球另一端的美国大选,我们也可以通过使用互联网对其整个过程了如指掌。因此,国家形象和国际传播的研究成果在近10年的舆论学研究中呈上升趋势。对外政策、政治沟通等关键词网络聚类,向我们描绘了舆论学研究的国际视野,关于国际舆情和国家形象传播等方面的研究已成为近年来舆论学研究的重要内容。未来的舆论学研究,其研究议题将与移动互联网发生更为密切的关系,互联网语境下公众舆论与政治偏好、民主政策、社会价值体系、国家意识形态安全、司法决策和理性公众等方面的研究议题,将成为未来舆论学研究的几个重要方向。

四、结语

通过对所选样本的分析,勾勒出近10年来舆论学研究发表的概况与特征。然而,本文也存在一定的局限性。首先,仅使用在学术研究中认可度较高的Web of Science核心数据库中的英文文献作为数据来源进行采集,并不能涵盖所有数据。其次,在数据清洗、去重、补全的过程中可能会存在误差。最后,文献计量学方法的本质是对知识网络、合作关系和学科体系进行描述,无法对文章内容进行深入探讨。因此,笔者下一步是考虑在未来的研究中进一步拓展数据来源,如增加对Scopus和Google Scholar等数据库的样本采集。同时,结合定性分析的方法对舆论学领域重要研究成果进行更深入系统的分析,以形成对文献计量学方法的补充。

注释:

[1]李明德,杨琳等.新媒体时代网络舆论理性表达的影响因素、社会价值和实现路径分析[J].情报杂志,2017(9):146-152

[2]Nisbett R E,Miyamoto Y. The influence of culture: Holistic versus analytic perception[J]. Trends in Cognitive Sciences,2005(9):467-473

[3]喻丰,彭凯平,郑先隽.大数据背景下的心理学:中国心理学的学科体系重构及特征[J].科学通报,2015(5):520-533

[4]李明德,杨琳,刘婵君.网络舆论理性表达及其养成[J].西安交通大学学报(社会科学版),2018(5):129-135

[5]Spencer-Rodgers J,Boucher H & Mori S. The dialectical self-concept: contradiction,change,and holism in East Asian cultures[J]. Personality and Social Psychology Review,2009(35):29-44

[6]刘琼,任树怀.论Web 3.0下的信息共享空间[J].图书馆,2011(2):83-85

[7]Small H.Co-citation in the scientific literature: A new measure of the relationship between two documents.Journal of the Society for Information Display,1973(4):265-269

[8]Zaller John R. The Nature and Origins of Mass Opinion[M]. Cambridge University Press,1992:28

[9]Benjamin I. Page. The Rational Public:Fifty years of Trends in American’s Policy Preferences[M]. University of Chicago Press,1992:32

[10]李杰.科学计量与知识网络分析——基于BibExcel等软件的实践[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2017:86

[11]Bouchentouf Toumi,Rhouati Abdelkader,Ettifouri ElHassane & Ghaouth Belkasmi Mohammed. Get the Public Opinion from Content Published on the Web/CSM: New Approach Based on Big Data[J].Cloud Tech,2016(2):24-26

[12]Yin Fulian,Zhang Beibei,Su Ge & Zhang Ruizhe. Research on the Public Opinion Pre-warning Based on the Logistic Model[J]. International Conference on Software Engineering and Service Science,2017(8):24-26

[13]Yin Fulian,Zhang Beibei,Huang Bochen & Zhang Lulin. An Public Opinion Trend Prediction Method Based on Neural Network Algorithm[J].International Conference on Computational Intelligence and Applications,2017(9):8-11

[14]Zhang Chunxia,Li Yuxiao & Xu Jinghong. The Study on Governmental Communication Behavior in Internet Public Opinion under Unconventional Emergency[J].International Symposium on Emergency Management,2010(23):192-196