开窗髓核摘除联合椎间支点植骨术治疗腰椎间盘突出症

2019-05-22马潇苒赵庆安李无阴马虎升李东方李俊辉孙彦鹏彭晓东

马潇苒,赵庆安,李无阴,马虎升,李东方,李俊辉,孙彦鹏,彭晓东

[1.湖南中医药大学,湖南 长沙 410208;2.河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院),河南 郑州 450004]

腰椎间盘突出症自1934年由Mixter 和Barr 提出手术治疗,至今国外已经开展80年,我国已经开展也逾60年[1]。随着术后时间的增加,术后出现椎间隙变窄、椎间不稳继发的小关节退变性下腰痛、腰椎间盘突出症术后复发等问题,给这一经典手术方法提出新的挑战[2]。为预防术后该并发症的发生,自2010年1月河南洛阳正骨医院脊柱外科采用开窗髓核摘除联合椎间支点植骨术治疗腰椎间盘突出症,经过较长期临床观察,临床疗效良好,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2010年1月—2012年12月河南省洛阳正骨医院脊柱外科采用开窗单纯髓核摘除联合椎间支点植骨术治疗42 例腰椎间盘突出症患者。男性28 例,女性14 例;年龄25 ~45 岁,平均38.6 岁;腰4/5椎间盘突出症16 例,腰5/骶1 椎间盘突出症26 例。病程1 ~13 个月,平均6 个月。

1.2 纳入及排除标准

纳入标准:①腰椎间盘突出症病史超过1 个月,经保守治疗无效,保守治疗至少4 周;②腰椎间盘突出症疼痛剧烈,影响患者生活或工作,症状以下肢放射疼痛、麻木为主;③术前影像学检查包括CT 或MRI 确定腰椎间盘突出症的存在,并且患者症状、体征和影像学检查结果相符。排除标准:符合纳入标准,但不愿采用该术式患者。

1.3 手术方法

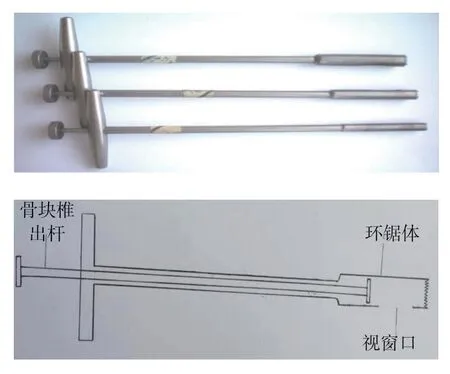

患者采用全身麻醉或者硬脊膜外阻滞麻醉,俯卧位,腹部悬空,降低腹内压,取后正中纵切口,体表髂后上棘和手术中透视联合明确定位,突出侧椎板间开窗显露突出的椎间盘,行单纯髓核摘除术。然后使用特制环锯(见图1)外径为12 或者10 mm(内径为10或8 mm)在椎间盘纤维环切口处旋入椎间隙进一步髓核摘除,根据视窗口的毫米刻度,在椎间隙间开一圆柱状通道,深约25 mm,直径为12 或10 mm,以备植入髂骨柱用,通道上下壁尽可能保留椎体软骨终板。用髓核钳将圆柱通道两侧的髓核尽量摘除干净并冲洗椎间隙,再使用特制环锯外径为14 或12 mm(内径为12 或10 mm),在手术原切口同侧的髂骨上,根据视窗口的毫米刻度取长15 ~20 mm 的圆柱状髂骨,利用骨块推出杆将环锯内的髂骨柱推出,同时植入上述椎间隙通道内。圆柱状髂骨植入通道后髂骨柱距离椎体后壁应保持5 ~8 mm。切口放置引流管24 ~48 h后拔除,术后卧床休息4 周、残留的通道被血凝块填塞,待手术4 周后血凝块机化成疤痕组织,患者再下床活动,以防植入的髂骨柱向后脱出进入椎管内。

图1 手术中所用特制环锯

1.4 评价指标

患者手术前和手术后1 周、12、24 及48 个月随访时进行疼痛视觉模拟评分(visual analogue score,VAS)和Oswestry 功能障碍指数(Oswestry disability index,ODI)评价手术疗效。

患者随访时复查二维CT 片,对术前及术后结果进行对比,了解椎间隙高度、椎间植骨柱长和直径、椎间盘突出是否复发。采用Bridwell 方法评价腰椎融合情况[3]:Ⅰ级表现为椎间隙完全融合并伴有骨小梁重建;Ⅱ级表现为融合间隙无变化,未完全重建但无透明带出现;Ⅲ级表现为融合间隙无变化,但出现透明带;Ⅳ级表现为没有融合,伴有椎间隙塌陷和吸收。

1.5 统计学方法

数据分析采用SPSS 17.00 统计软件,计量资料以均数±标准差(±s)表示,比较采用单因素方差分析,两两比较采用LSD-t检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

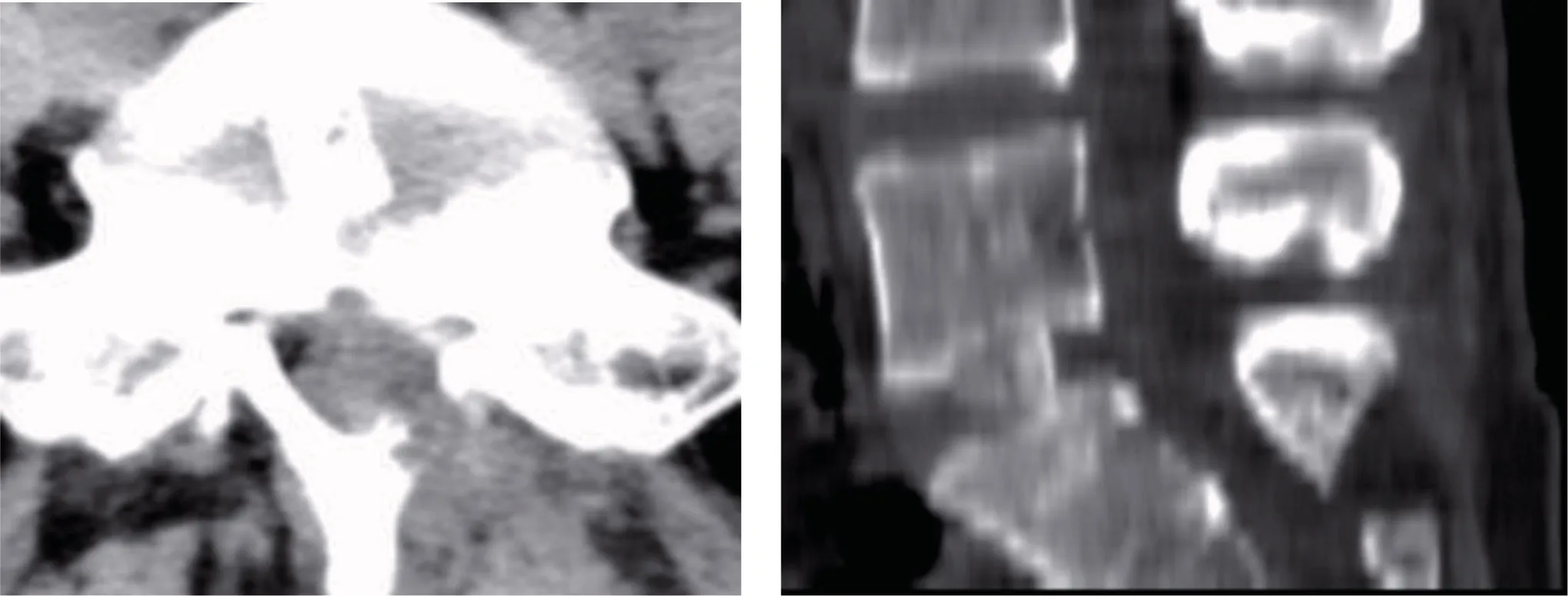

42 例患者术中均未发生神经根损伤或硬脊膜破裂,平均手术时间45 min,平均出血量120 ml,术后未见脑脊液漏。42 例患者均获得随访,均随访时间 48 个月。均无腰椎间盘突出复发。患者术后不同时间点VAS 评分和ODI 指数较术前降低,差异有统计学意义(P<0.05)。术后不同时间点椎间隙高度、植骨柱长度和直径较术前无变化(P>0.05)。按照Bridwell 腰椎间融合评价标准,末次随访,Ⅰ级0 例(0%),Ⅱ级5 例(12%),Ⅲ级32 例(76%),Ⅳ级 5 例(12%)。见表1、2 和图2、3。

表1 VAS、ODI 及椎间隙高度手术前后不同时间的变化 (n =42,±s)

表1 VAS、ODI 及椎间隙高度手术前后不同时间的变化 (n =42,±s)

注:†与术前比较,P <0.05

指标 术前 术后1 周 术后12 个月 术后24 个月 术后48 个月 F 值 P 值VAS 8.05±1.20 2.47±1.36† 2.20±1.80† 0.63±0.49† 0.60±0.53† 337.760 0.000 ODI/% 82.10±3.12 27.23±6.10† 17.12±7.01† 17.03±3.01† 15.00±2.20† 2 521.945 0.000椎间隙高度/mm 11.2±1.5 11.2±1.4 11.2±1.4 11.0±1.1 10.9±1.3 2.237 0.071

表2 植骨柱长、直径术后随访时的变化 (n =42,mm,±s)

表2 植骨柱长、直径术后随访时的变化 (n =42,mm,±s)

指标 术后1 周 术后12 个月 术后24 个月 术后48 个月 F 值 P 值植骨柱长 17.2±1.5 17.0±1.8 17.1±1.2 16.8±1.6 2.342 0.068植骨柱直径 10.8±0.4 10.8±0.4 10.6±0.2 10.6±0.2 1.535 0.212

图2 开窗髓核摘除术后1 周二维CT

图3 开窗髓核摘除术后48 个月二维CT

3 讨论

腰椎间盘突出症目前有多种手术治疗方法,单纯髓核摘除术是一种经典手术方式,其临床疗效得到广泛认可,其存在的主要问题是慢性下腰痛和术后复发。慢性下腰痛的原因,早期可能是因为有弹性缓冲震荡作用的髓核缺失后,椎间盘纤维环直接承受压力致窦椎神经受到刺激所致,而后期则因为椎间隙变窄、椎间不稳、椎间小关节增生而导致小关节骨性关节炎所致。腰椎间盘突出术后复发是腰椎间盘突出症髓核摘除术后失败的主要原因之一[4],其发生率为4%~18%[5]。而近年来的椎间孔镜手术虽然具有创伤小、对脊柱稳定性影响小、疗效确切等优点[6-8],但其复发率,根据文献报道有0%~12%[9]。腰椎间盘突出术后复发则因单纯髓核摘除是有限摘除,大部分残留的椎间盘再次脱出所致,所以近10 余年来,在彻底清理椎间盘组织基础上,利用椎弓根技术将椎间隙植骨融合,而达到远期良好疗效的方法较为流行,但其手术创伤大、费用高和融合的相邻节段椎间盘退变加速的弊端。近年来人工椎间盘置换术和人工髓核置换术由于假体形状大小确定,难与髓核空间很好匹配,造成局部应力集中,易导致假体移位或下沉,加速邻近节段退变[10-11],使该技术应用停顿不前。

选择一种既可预防术后椎间隙变窄、小关节退变、椎间盘突出复发,又能预防术后相邻椎间盘退变加速的方法治疗腰椎间盘突出症,为此笔者提出在开窗单纯髓核摘除术的基础上支点椎间植骨,使植骨块在椎间隙提供一支撑点,形成一理想的假关节,既可维持椎间隙高度和椎间活动度,又能降低椎间盘髓核、纤维环的压力,从而预防或减少并发症的发生。通过对本组患者随访观察,根据Bridwell 腰椎间融合评价标准,Ⅱ级和Ⅲ级37 例(88%)。未见椎间盘突出复发和慢性下腰痛发生。患者椎间隙柱状植骨,早期由于无坚强内固定,椎间隙肯定有一定活动度,但是随着患者年龄增加,腰椎活动的减少,如果椎间隙柱状植骨不被吸收,在椎间隙是形成一假关节,还是椎间隙植骨融合,应该都有可能,需要进一步长期观察,但只要能长期有效预防椎间盘突出复发和慢性下腰痛,该术式就有推广应用价值。

该组实验病例随访观察中,笔者发现患者术后椎间隙高度较术前无变化,说明由于椎间植入自体具有一定弹性模量的柱状骨的支撑作用可以维持椎间隙的正常高度,然而在单纯髓核摘除的病例中随着随访时间的延长几乎均发生椎间隙变窄的情况,大量文献分析椎间隙变窄后椎间小关节松动、退变是产生下腰痛,即手术失败综合征的主要原因。而术后不同时间点的随访结果显示,椎间植骨柱长度和直径无变化,说明椎间植骨柱吸收不明显,可以长期存在起到椎间支撑柱作用、减低椎间盘髓核和纤维环所承受的压力,进而预防椎间盘突出的复发。椎间植骨柱凹陷性植入椎间隙(植骨柱距椎体后壁5 ~8 mm),其凹窝内的凝血块机化后可以和植骨柱形成很好的粘连作用,有效得预防植骨柱移位或者脱出,而人工髓核由于是异物植入永远不可能和患者自体组织形成粘连,是其导致术后假体移位或者脱出的原因之一。

该术式末次随访时间48 个月,发现椎间隙无变窄、椎间植骨柱无吸收、无增生、无向后移位或者脱出,该术式可以有效预防单纯髓核摘除术存在的慢性下腰痛和术后复发。因此开窗单纯髓核摘除联合椎间支点植骨术,手术简单、费用低、临床疗效好、值得进一步推广应用。