从辽宁鼓乐牌子曲《四来》看曲牌的传播

2019-04-26李放

李 放

[内容提要]辽宁鼓乐中所使用的曲牌可谓丰富多样、年代久远,这些曲牌也不同程度的使用于其它地方的音乐种类当中。这些同宗曲牌的曲调旋律,有的几乎完全相同,有的基本框架相同但局部细节有所区别,有的是整体差异较大但仍然具有相同的音乐元素……在笔者把辽宁鼓乐曲牌与其它地方乐种中的同宗曲牌进行一系列的比照研究之后,从众多的牌子曲中选择出了《四来》这首大牌子曲作为主要对象,以进行曲牌传播规律的探索。

选择《四来》的主要原因有:首先,这首乐曲的流传年代较久,据保守估计,其中的[到春来]曲牌,最远可以追述到元明时代的南北曲。其次,《四来》是在辽宁鼓乐中经常演奏的作品之一,明显具有大牌子曲的特点,但又不是完全拘泥于大牌子曲的规矩。再次,这首乐曲中使用的曲牌横跨我国南北,在中国的传播范围较广。最后,这首乐曲的受众较多,仅这一首乐曲(以当中的[到春来]曲牌最为多见)就存在于宗教音乐、宫廷音乐、戏曲音乐、民间俗乐等众多不同文化系统下的中国传统音乐当中。因此,笔者将以辽宁鼓乐大牌子曲《四来》为出发点,进行研究和探索。

一、从《四来》看俗乐曲牌与宗教音乐曲牌的相互传播

例1.

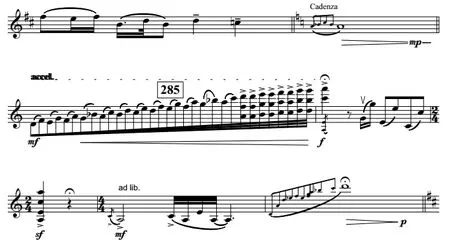

整首乐曲的主题,由小提琴独奏呈述,第一小节先由a2六度下行跳进

后上行至f2,,跳进至d3,第三小节由后大附点和八分音符组合,第四

上面例1为大牌子曲《四来》中[到春来]曲牌与经箱乐曲牌[春来]之间的曲谱对照,从中可见,[到春来]为4/4拍,多用八分音符和二分音符;而经箱乐[春来]为2/4拍,节奏与[到春来]相比变化更多,使用了后十六音符;旋律方面,[春来]较之[到春来]更为花俏,且有将两个音符对调的情况出现,前者如果是级进,后者则还有可能是跳进;二者之间的小节对应情况也参差不齐,有时[到春来]的每一小节与[春来]的一小节相对应,有时与[春来]的两小节相对应……二者虽然有所区别,但通过对旋律骨架进行比照,仍然可以看出二者实际为同一曲牌的两个变体。可见,曲牌是可以突破宗教音乐与民间俗乐这两个不同文化系统的界限来实现相互传播的。原因如下:

首先,共同的“舞台”使从事宗教音乐活动的僧人或道士与俗乐有机会得以接触。在封建社会中,寺院和道观是进行宗教音乐表演的一个重要场所。作为宗教活动中心的寺院,在封建社会中,也是民间进行民事和民俗活动的场所。在很长的历史时期内,宗教音乐和民间俗乐大量的在同一个表演场所进行演出。许多包括曲牌在内的民间音乐与宗教音乐在这里得到了展示、互相借鉴和融合的机会。

其次,共同的表演群体,使得宗教音乐曲牌与俗乐曲牌相互贯通。寺庙或道观中的奏乐人员很多不是出家人,而是居士或俗人。一种是寺属的专门音声人或教坊伶人妓乐,受朝廷的指派在宗教活动需要的时候,来此进行演奏;[1]项阳.山西乐户研究[M].文物出版社,2001(1):16.另外一种就是许多在寺庙或道观中的善于演奏音乐的出家之人,出家之前就是专业乐人。如:在《全唐诗》中就有唐王建的《送宫人入道》和杨巨源的《观妓人入道》两首唐诗都涉及到了乐人出家的内容。这些人在所从事的宗教音乐活动中,很容易将在俗家时所学到的音乐曲牌融入宗教音乐当中。这样,民间音乐曲牌渐渐在宗教音乐中生根,转而在漫长的历史传承中成为了宗教音乐的一部分。[1]杨荫浏.中国古代音乐史稿[M].人民音乐出版社,1981,2.(2001年4月北京第7次印刷)210.

最后,佛教音乐从最初传入中国起,就注定了它与民间音乐不可分割的关系。梁代僧人慧皎的《高僧传》中有:“自大教东流,乃译文则重,而传声概寡,良由梵文重复,汉语单奇,用梵音咏汉语,则声繁而偈促,用汉曲咏梵文,则韵短而词长。故金言有译,梵响无授。”这就是说佛教在传入之始,因语言上的差异,用汉文翻译的经文无法与印度传来的曲调相配合,于是就进行曲调改编,或直接采用中国民间曲调。当然,这种例子还有很多,如:魏国陈思王曹植用汉语来咏唱佛事的音乐;梁武帝因信奉佛教,亲自创造了十篇名为《善哉》、《大乐》、《大欢》、《天道》等的正乐,实际是皆述佛法的音乐作品;《新唐书》中有:“高宗自以李氏之后也,于是命乐工制道调”的记载。可见中国的宗教音乐大多数都是由俗人或宫廷中的乐师创作的,这些乐师自然也有可能把自己所掌握的民间音乐曲牌运用到宗教音乐的创作当中。

此外,我国的新音乐工作者们,也得出了许多结论。《中国民族民间器乐曲集成·河南卷》的编著者们说:明代,中原的道教、佛教音乐大量的采用了南北曲的曲牌,而这些曲牌也多数属于中原古曲。因此,可以说,大部分的宗教音乐曲牌与世俗音乐曲牌是不可分割的,是密切的与中国传统音乐的主脉相联的。[2]项阳.山西乐户研究[M].文物出版社,2001,10:164、175、180.

同理,辽宁鼓乐与宗教音乐所用的曲牌相同,并不是一种偶然的巧合。辽宁鼓乐牌子曲,作为民间俗乐的一部分,与宗教音乐拥有共同的舞台、共同的表演者、共同的创作人群、共同的音乐素材来源,从而得到了辽宁鼓乐牌子曲与宗教音乐共用曲牌的结果。

二、从《四来》看俗乐曲牌与宫廷音乐曲牌的相互传播

坐落在河北省承德市的离宫,系清代皇帝避暑和处理政务的地方,离宫燕乐就是清朝时期,在宫廷中宴饮时,供统治阶级欣赏娱乐的一种艺术性很强的音乐。在辽宁鼓乐中有一些曲牌与承德离宫宴乐中所使用的曲牌相同。在这里,特别值得注意的仍然是大牌子曲《四来》中的几个曲牌。一般在全国各地流传比较广泛的是[到春来]这一曲牌,然而在离宫宴乐中,它的[春来]、 [夏来]、[秋来]和[冬来]四个曲牌都分别与辽宁鼓乐大牌子曲《四来》中的[到春来]、[到夏来]、[到秋来]和[到冬来]这四个主要曲牌的曲调基本相同。这说明,宫廷音乐与民间俗乐的关系也是非常密切的。

例2.

例2为离宫宴乐[春来]曲牌与辽宁鼓乐[到春来]曲牌之间的对照。二者的节拍相同,都为4/4拍,但离宫宴乐[春来]比辽宁鼓乐的[到春来]节奏型更加富于变化,多加花。辽宁鼓乐的[到春来]曲牌节奏平稳,以二分、四分和八分音符为主,而离宫宴乐[春来]曲牌则多次使用了附点音符和十六分音符。可是,从旋律走向、旋律的跳进情况和乐曲大体轮廓上,都可以看出二者实际是同一个曲牌的两个不同变体。这又是为什么呢?

首先,许多居于统治地位的帝王们,都对民间俗乐十分迷恋。《礼记·乐记》中载,公元前407年,魏文侯曾表达:“吾端冕而听古乐,唯恐卧;听郑卫之音而不知倦。敢问古乐之如彼,何也?新乐之如此,何也?”公元前319年,齐宣王曾表示过自己喜欢的音乐是当时的民间音乐,而不是古代的统治阶级所推崇的音乐。[1]杨荫浏.中国古代音乐史稿[M]. 人民音乐出版社,1981,2:(2001年4月北京第7次印刷),82.《史记·高祖本纪》中也有:“高祖还乡,过沛,留。置酒沛宫,悉召故人父老子弟纵酒,发沛中儿得百二十人,教之歌。酒酣,高祖击筑……。”[2]同上,第107页.可见,古代统治者对俗乐的喜爱,为俗乐进入宫廷大打开了方便之门。

其次,一些宫廷音乐机构的成立更是把俗乐堂而皇之的纳入到宫廷内,为民间曲牌向宫廷的传播提供了便利条件。如:早在秦汉之际设立的“乐府”,其主要工作就是收集民间音乐,并对这些民间音乐进行加工和改造。乐府中的许多作品,都为了达到统治阶级的某种目的而被“宫廷化”。它们被文人们配上新的歌词,由宫廷乐人配上乐器,大多数文学内容已经脱离了群众性。但是从音乐的角度来看,绝大多数的音乐还是将原来民间音乐的风格样貌保持了下来,充分说明了民间音乐是宫廷音乐的基础和源泉。

然而宫廷专业乐人走向民间,对一些曲牌从宫廷反向传播至民间起到了很大的作用。唐代的音乐机构有:大乐署、鼓吹署、教坊和梨园四个部门。四个部门主要通过对乐人的业务考核进行等级的划分。如:大乐署中乐师的职位高低或者能否再继续胜任本职务,都要经过一年一小考和十年一大考的专业考核来决定。在大乐署地位比较低的“音声人”,在学习的十五年间要经过一定次数的考试才可以得到职务。其中不能学有所成的乐人,就要被派到鼓吹署中去担任职务,在鼓吹署中不能胜任的乐人又会被派到其它的部门去任职或者被淘汰掉。因此,有一部分乐工或乐伎,在这种严格制度的淘汰下脱离了宫廷,散落于民间。回到民间之后,有很大一部分人仍然以表演音乐或者传授技艺为生,将宫廷中所学曲牌在民间表演,或者传授给民间的徒弟们,直接或间接的把在宫廷中所学到的音乐曲牌传入到民间的四面八方。如:在安史之乱(公元755—757)之后,就有不少宫廷乐工、乐伎散落民间。他们当中还有像许和子与李龟年这样的历史上著名的宫廷乐人。[1]杨荫浏.中国古代音乐史稿[M].人民音乐出版社,1981,2:(2001年4月北京第7次印刷)233.因此,我们也不能排除辽宁鼓乐吸收了乐人们所传授的宫廷音乐曲牌的可能,从而使得离宫燕乐与辽宁鼓乐拥有相同的曲牌。

宫廷音乐机构的一些具体制度本身也促进了雅俗相通的音乐现象发生。在宫廷,无论哪一部的演出,一旦乐工不够用,就需要其它部的乐工来顶上。所以演奏雅乐的乐工在平时也演奏俗乐,教坊乐工在平时也要学习雅乐。因此,宫廷乐工雅俗兼能的技艺,从根本上就促成了宫廷音乐与俗乐的曲牌之间的相互传播。[2]项阳.山西乐户研究[M].文物出版社,2001,10:160.

另外,我国古代早就有在宫廷宴会上演奏民间俗乐的习惯。如:汉代的黄门鼓吹,从梁代起直到隋唐以后都被用作宫廷宴饮时的音乐。[3]杨荫浏.中国古代音乐史稿[M].人民音乐出版社,1981,2月:(2001年4月北京第7次印刷)227.《清实录》中一幅描述清太祖大宴群臣时的画像,也证明了当时辽宁鼓乐的前身已经进入了清代宫廷宴会上的演奏。这说明,在清代辽宁鼓乐是同时存在于宫廷和民间的一个乐种。那么,同样都是从民间音乐中吸收养料的清代离宫燕乐和辽宁鼓乐,如果它们之间有相同的曲牌存在,那不足为奇了。

三、从《四来》看曲牌在不同地区之间的传播

曲牌的传播不仅可以突破俗乐与宗教音乐、俗乐与宫廷音乐之间的界限,还可以突破南北两个不同地理区域之间的界限。在张觉民编的《雅声唱歌集》(见例3)[4]张觉民.雅声唱歌集[M].上海世界书局出版社,1924:到春来,24.柳青娘,48.和萧剑清编的《箫笛吹奏法》[5]萧剑青.箫笛吹奏法[M].国光书店,1948,3:万年欢,54.到春来,69.哪吒令,73.柳春阳,76.水龙吟,3.哭皇天,10.这两个曲谱集里面,都有与辽宁鼓乐大牌子曲旋律相同的[到春来]曲牌。说明[到春来]曲牌,在南方流传的范围也很广泛。

例3.

例3中第一行乐谱为辽宁鼓乐大牌子曲《四来》中的[到春来]曲牌,第二行为《雅声唱歌集》中的[到春来]曲牌。经对照看出,南方[到春来]为2/4拍,辽宁鼓乐[到春来]为4/4拍,南方[到春来]比辽宁鼓乐[到春来]的音符时值相对缩短了一倍,并且较多的使用了减字的手法。但二者每个小节之间和大体结构都是基本相互对应的,只是两个乐谱的个别小节和个别音符或加或减、或高或低、稍有差异。所以,总的来看,两个曲谱基本相同。

中国南北两地不仅在地理位置上相距甚远,在音乐审美上也存在许多差异。那么一首曲牌能够一并融入到南北两地的音乐当中,可谓相当不易,但此类曲牌在辽宁鼓乐中仍然为数不少,如: [哭皇天]、[哪吒令]、[柳青娘]、[玉芙蓉]、[鸳鸯扣]、[柳青娘]、[万年欢]、[水龙吟]等。

(一)北人南迁

来自于不同地区、不同文化系统的北方移民向南方迁移,将北方音乐带到南方。

历史上活跃在我国北部边疆地区的许多游牧民族,分属于不同的族属和文化系统,有着各自的特点和发展经历。但是这些民族的发展都呈现出一个共同的基本趋势,那就是这些民族一旦兴旺发展起来,就必然要受到中原文化的吸引或影响而逐渐向内地靠拢。有两种原因:一是北方少数民族在自然环境的迫使之下向中原地区迁移。北方地区的自然环境比较恶劣,而南方地区的自然环境更加适合人类生存。那里有更好的发展空间、更多的财富,于是许多北方民族大量南迁。二是北方的少数民族在由单一的经营方式而决定的对外交换过程中,逐渐看到了中原地区文化的先进性。为了获得更多财富,更好的学习中原人民的先进文化,于是大量的北方少数民族不惜发动战争,入主中原。如:西晋时期,宇文鲜卑已经进居辽西,拓跋鲜卑也进居代北;[1]社会科学战线编辑部编.民族史论丛[M].吉林人民出版社出版,1980,10:306.契丹、女真族早期的统治阶级曾经先后几次由北向南迁移都城,以便更好的谋求发展,更好的掌握对中原的统治权利。因此,这些北方民族在我国很早的时期,从生活区域方面先向中原地区靠拢,将北方音乐带到南方。

(二)南人北流

在中原人民向北方迁移的过程中,实现了南方曲牌向北方民族的传播。

这种南人北流多半是由战争造成的,分为三种情况:1.北方少数民族入侵中原,将掠夺来的汉人(包括普通居民、文人、工匠、乐工)驱赶到北方,用来为北方政权社会服务。如:《续资治通鉴》靖康二年(公元1127年)载:“夏四月申朔,金帅宗翰退师,帝北迁,皇后、皇太子皆行。……凡法驾卤薄……礼器法物、大乐教坊、乐器、祭器……及官吏、内人、内侍、技艺工匠、倡优、府库积蓄为之一空。”2.一些汉人为了躲避战乱或者汉族政府的残酷剥削和压迫,自发向北迁移。如:《隋书·突厥传》中有“隋末乱离,中国人归之者无数,遂(突厥)大强盛”。3.作为罪犯以及其家属被迫流放到北方。如:《辽史》卷104的《王鼎传》中就记录了著名的汉人儒士王鼎因得罪当时的皇帝而被“杖黥夺官,流镇州,居数岁。”的史实等。

辽宁地区也不例外。地处于辽河流域到大海之滨的辽海地区,历史上就是汉人居多。随着形式的变化,汉族人口或增或减。一直到辽代,大约又有60万的汉族人口北上,来到辽海及其以北地区安家落户。(历史上在辽宁地区居住的少数民族有:渤海人、高丽人、契丹人、女真人、鲜卑人、室韦人等少数民族;现今居住在辽宁地区的有:满族、回族、蒙古族、锡伯族、朝鲜族等少数民族。)大量的汉族人民的到来,必然把汉族音乐传播到辽宁地区的各个民族生活的范围内。[1]孟广耀.北部边疆民族史研究下册[M].黑龙江教育出版社,2002,5:713.在与辽宁原住居民的交往过程中,南方流民将自己文化背景下的各种曲牌带到辽宁,使它们能够在辽宁地区的不同乐种中生根、发芽、成长,甚至结出更加绚丽多彩的果实。才促成今天我们所看到了辽宁鼓乐牌子曲中有那么多曲牌与南方曲牌相同的景象。

当然,南北音乐之间的相互传播和相互融合,同所有中国音乐与外来音乐交流的历史一样。它不可能是仅仅的拿来或是原搬照抄的产物,在接受外来音乐的同时,本地区必然对这些音乐进行符合自己审美观念的筛选、加工、改造。最后,只有真正适合本地区大众审美的外来曲牌才能被保留下来。因此,这些最初来自于中原地区的曲牌在辽宁鼓乐中又同时具有辽宁地区自己的地方特色和北方少数民族的音乐痕迹。另外,由于辽宁的少数民族也很有可能把自己的音乐传播到汉族人民的生活圈当中。因此,南方地区也可以看到从北方传入的音乐。

跨越南北地域差异进行传播的曲牌,可以在新的土壤中生存,那么在同一地区流传的不同乐种之间就更有可能产生相互影响和相互借鉴的情况。首先,地域相同的优势,可以为相同地区的不同乐种间曲牌的相互传播提供相当便利的条件。其次,相同地区的不同乐种之间的审美标准可能大同小异。所以,某个曲牌一旦在一个地方的某个乐种中扎根,也极有可能会被其他姊妹艺术借鉴吸收。这不是一种推测,在辽宁鼓乐中我们就发现了许多曲牌,也同样存在于其他的辽宁地区的音乐形式之中。如:辽南驴皮影音乐曲牌[万年花]、 [玉芙蓉]、[祭腔]、[水龙尾]等与辽宁鼓乐中的[万年欢]、[玉芙蓉]、[祭枪]、[水龙吟]的曲调基本一致。

四、从《四来》看曲牌纵横交错式的传播

由《四来》的传播情况可见,曲牌不是简单的以单方向进行着传播,而是一直在时间和空间上以纵横两个方向,交叉着进行传播。所谓“纵”是指[到春来]曲牌,经历了很长的时间、穿越了若干个朝代一直流传到现在;所谓“横”是指[到春来]曲牌,可以跨越南北地域的不同,在宫廷音乐、宗教音乐、民间俗乐这些不同系统的乐种之间进行传播。那么,使曲牌能够这样以纵横交错的方式进行传播的主要原因是什么呢?

如图9所示,当使用多模型DMC作为控制器,同样给系统一个20mm的设定值扰动时,对象的输出能够1min左右之内稳定在设定值附近,控制效果非常明显,从而验证了本文提出的基于多模型DMC策略能够在物理实验平台上满足系统的控制任务,体现了算法的实用性。

前面已经提到过,曲牌的一大主要传播媒介是连年迁徙流动的移民。可是,曲牌传播的最终完成,却是由多种多样的传播途径共同促成的。除了连年迁徙流动的移民以外,另外一种能够促成曲牌以纵横交错的方式进行传播的主要途径,就是中国封建社会的一种制度——“乐户”制度。

袁静芳先生在为项阳博士的《山西乐户研究》一书所作的“代序”中曾经有这样一段话:“乐户,在中国封建社会的历史上是一个独特的、生活在社会底层的社会群体,‘专业贱民(罪人)乐人’是对这一群体概括性的定位,他们是中国封建社会礼乐制度的主要参与和实施者,也是中国历史上多种音乐形态的主要创造和传承者。在教坊筵宴俗乐中他们也是主体。乐户自北魏时起被列入另册的户籍延续了一千又数百年,直至清代雍正年间被禁除,这种在中国历史上延续了千年以上的制度,必然形成体系化,其遗产也是相当丰厚的,认识到这一点,则可能将以往在不同层面研讨的问题统一到制度的层面重新解释、重新认识。”

乐籍制度成为封建社会音乐体系的核心制度,大约是在北魏以后。各个历史时期对“乐户”这一群体的政策或宽或严、各有不同。但是,乐户在中国音乐历史上所起到的作用是相同的。那就是,各个朝代的乐户共同构成了中国传统音乐文化的主要承载人群。

虽然乐籍制度在各个朝代都有所变化,乐户的社会地位也在各个时期高低不等,不同朝代对这类人群的称呼也有所不同,如:官妓、官奴婢、女乐、乐人、官鼓手、乐工、乐籍、龟者、亲家、营妇、内人、音声人、伶人、奴胎都是这一群体的不同称谓,但他们在宫廷与地方小城所从事的音乐活动内容却基本相似。他们在典礼仪式上演奏雅乐,也在宴会上演奏俗乐;在军队中演奏鼓吹,也在寺院或道观中演奏宗教音乐,并且随着社会的进步和发展,应听众人群的需要和喜好,不断的在各种音乐中加入新的内容。从北魏开始,乐户就成了形式多样、种类繁复的中国传统音乐的主要传承者和创造者。

然而乐户们的数量如此众多,宫廷中又不是每天都需要这么多的乐工来进行大型的表演活动。因此,大部分的乐工都不能长期留在宫廷中任职,而是被分配到地方的府衙中任职,或者回到地方从事其它的生产劳动。等到朝廷需要的时候再回到宫中,这种制度就叫做“轮值”制度。具体来说,就是各个地区的乐人要定期轮流到宫廷执行差事。他们因居住地距离京城的远近不同,在宫廷中所执行差事的时间长短也各自不同。这也是唐代一些乐人虽然户籍在太常,却居住在地方州县上的主要原因。然而在轮值期间的演奏乐曲,是要求这些来自于全国各地的乐工们必须具有统一性的。无论是在曲目的选择上、乐曲的旋律上、还是在对乐曲的处理方面,都必须有一个统一的规定,不可以各奏各的。这样,“轮训”制度就应运而生。所谓“轮训”,指的是轮流培训,是为轮值做好准备工作的一个必要环节。由于宫廷礼仪活动的规矩相对固定,因此在相当长的一段历史时期内,必须有相当数量的一批曲目固定下来,且对乐曲的处理也要求有一个统一而规范的模式。有些曲目可以长期使用,但有一些曲目则随着朝代的变化需要而有所改变。因此,正是由于这些对曲目的统一性与规范性的要求,太常和教坊才要对这些来自于全国各地的、将要在宫廷中执事的乐人们,进行统一标准的、分期分批的培训,并且对培训的具体时间做了明确的规定。于是,来自于不同地区的乐人们在轮值轮训中掌握了相同的曲牌,然后在轮值结束后各自回到原来的居住地,这样,各地乐人便将他所掌握到的这些曲牌再传播到全国各地。这些曲牌的传播,不仅仅是向地方政府机构中的传播。回到了地方上的乐户为了获得更多的经济报酬,也会到地方上的一些演奏俗乐的场所进行表演,进而将轮训中学到的宫廷音乐曲牌传入到民间。同样,学习了民间优秀音乐的乐户们,在轮值和轮训中也会把一些好的民间音乐曲牌带入宫廷,并传授给其他的乐人,再由这些乐人传播到全国其它地方。这些曲牌经过一定的时间,在当地扎根,并融入了当地的各个乐种当中。这样的循环往复,致使全国各地的曲牌都表现出了趋于同一性的特质。于是,在我国南北两个区域内,都可以看到像[到春来]这样流传范围很广的曲牌。这也是我们今天看到的“山东鼓吹”、“辽宁鼓乐”、“山西八大套”、“西安鼓乐”中,大量音乐曲牌如此雷同的原因所在。

除了为宫廷服务之外,乐户们的服务面还包括:为地方官府、王府、军旅、寺庙、道观和民间大众等演奏。因此,轮值轮训制度作为主要传播途径,使得地方府衙和贵族府中的典礼祭祀音乐、军队鼓吹乐、民间俗乐、宗教音乐、宫廷音乐,也都相应保持着基本的一致性。另外,如果说曲牌的广泛传播一方面得益于乐户进入户籍的结果,那么乐户脱离乐户籍的结果,也同样会促成曲牌的广泛传播。隋唐时期,乐户满70岁可除籍;宋朝时期,乐户满50岁可除籍;也有一些皇帝特赦的情况使乐工可脱离贱籍。这些脱离了乐户籍的人们,有的回到民间、有的遁入空门,这样也会使得宫廷音乐、民间俗乐、宗教音乐、军队音乐之间产生微妙的联系。所以说曲牌把作为中国传统音乐一部分的宗教音乐、民间俗乐、军队音乐、和宫廷音乐结成了一条无形的线。于是,在辽宁鼓乐、离宫燕乐和佛教经箱乐中,我们就可以看到许多像[到春来]这样的同宗曲牌。

随着时间的流逝,乐户祖辈把技艺传承给下一辈的行为,实现了曲牌纵向的传播;而乐户把曲牌传向不同地域、不同乐种的行为,又实现了曲牌横向的传播。因此,我们可以说,乐户制度为曲牌的传播作出了不可磨灭的贡献。

再者,乐户制度,还可以为我国传统音乐中存在的其它现象提供解释依据。比如:辽宁鼓乐大牌子曲曲牌[到春来]与北方昆曲曲牌[到春来]是相同的。

例4[1]冯光钰.中国同宗民间乐曲传播[M].香港华文国际出版社,2002,8:到春来(北方昆曲曲牌)202、柳生牙(宁夏丝弦合奏)71、小开门(京剧胡琴曲牌)115、水龙吟130、将军令(选自于清代<弦索十三套>)143.

三、曲式结构

结构对于乐曲整体发展来说,也是非常重要的,结构的布局对于乐曲的整体情感、叙事都有着非常重要的意义。以下将从研究此曲的结构布局出发,详细分析乐曲的段落安排,从而窥探作曲家是怎样布局乐曲的结构,如何在原有曲式结构上进行创新。

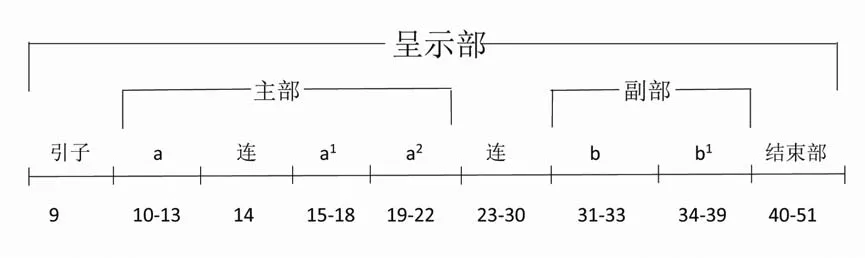

呈)呈示部

图式可以看出,呈示部由引子和主部、连接部、副部、结束部四大部分构成

例4是大牌子曲《四来》中的[到春来]与北方昆曲曲牌[到春来]曲谱之间的对照。二者虽然名称相同、节拍都为4/4拍,但确实存在一定差异。首先,后者的一小节相当于前者的两小节。这样,对节拍相同的两个曲谱来说,如果不是经过细心观察,就很难发现它们的关系。其次,在两者相对应的各个小节中,各自的节奏型也不尽相同,甚至有个别音被省略的情况出现。因此,在进行曲谱对照的同时必须要做到认真细致。

另外,不仅有昆曲曲牌与辽宁鼓乐牌子曲曲牌相同,在一些评剧音乐中也存在了许多与辽宁鼓乐牌子曲相同的曲牌。它们是:[水龙吟] 、[万年欢]、[玉芙蓉]、[哭皇天]、[工尺上]、[柳青娘]等。还有京剧胡琴曲牌[小开门]也与辽宁鼓乐小牌子曲的[小开门]曲牌相近。特别值得注意的是京剧音乐,不但它的[到春来]、[到夏来]、[到秋来]、[到冬来]与辽宁鼓乐大牌子曲《四来》中的同名曲牌相同,而且还有[续冬来]曲牌与《四来》的[冬来尾]曲牌旋律相同。从这些现象中,我们可以窥视到,辽宁鼓乐似乎与戏曲音乐也存在着某种联系。这又是为什么呢?乐户制度依然可以对这种现象做出解释。

首先,《因话录》中有:“女优有弄假官戏,其绿衣秉简者,谓之参军桩”,因此,项阳博士认为参军戏是由乐籍中人演出的。那么可以断定,中国戏曲在形成之前与乐籍中人就有摆脱不掉的关系。其次,宋代教坊十三色中的“正色”杂剧,作为戏曲之先驱,也是乐户们所擅长表演的一种音乐形式。《元典章》中有:“本司看详,除系籍正色人外,其余农民、市民、良家子弟,若有不务本业,习学散乐搬说话词人等,并行禁约。”可见,处在定型阶段的戏曲也是由乐户们撑起门面的。最后,在戏曲进入宫廷和地方官府的时候,必然是由教坊中的乐户们进行表演的。这样,掌握着大量宫廷音乐曲牌和地方俗乐曲牌的乐工们将这些曲牌加入在戏曲中构成戏曲音乐的组成部分,也就成为了一种历史的必然。于是,在“乐户”制度以及“乐户”这一特定人群的影响下,戏曲音乐、宗教音乐、宫廷音乐、军队音乐、民间音乐都可以在彼此当中找到与自己旋律相近的“同宗曲牌”。因此,可以断定,“乐户”制度是促使曲牌能够在各个不同时期、不同文化系统、不同地区的不同乐种中进行交叉式传播的主要推动力量。

结 语

由于中国古代音乐的传承以“口传心授”方式为主,而乐谱自古就被人们所忽视,所以很少有能够完全描述出古代音乐当时风貌的曲谱流传于世。这的确为我们后来人进行中国传统音乐和中国音乐史的研究工作增添了巨大的困难。但我们还要注意到:一项民族民间音乐研究取得进展,还可以带动周围许多其它的相关研究工作。如:辽宁鼓乐牌子曲的曲牌与宗教音乐的曲牌相同的现象,让我们看到了辽宁鼓乐与宗教音乐的联系,为宗教音乐的研究提供了新的参考依据和线索;辽宁鼓乐牌子曲的曲牌与宫廷音乐的曲牌相同的现象,让我们看到了民族民间音乐对于宫廷音乐研究的价值所在;辽宁鼓乐牌子曲的曲牌与许多南方音乐曲牌相同的现象,为探索我国古代南北音乐风格的差距和特点提供了佐证;辽宁鼓乐牌子曲的曲牌可以在不同地域、不同文化系统、不同乐种之间纵横交错的传播,又使我们看到了古代乐户制度对于中国传统音乐传播的作用之所在。可以说,民族民间音乐使中国音乐的历史更加鲜活,使中国音乐的历史“哑”而“不哑”。