歌剧《红帮裁缝》中的调性扩张技法思维探究✴

2019-04-23张雪锋

张雪锋 魏 扬

内容提要:歌剧《红帮裁缝》在调式、调性运用上呈现出“调性扩张技法思维”,体现在单一调性中的和声思维与技法在调域范围内的扩张,即主和弦“离心力”的外扩。文章拟从运用调关系进行扩张、运用和音关系进行扩张、运用调性纵合关系进行扩张及二元思维关系扩张这四个方面深入探讨,厘清其中的技法特点、思维构架与逻辑功能关系,洞察作曲家在调性扩张思维支配下的创作心路,以及略论歌剧(音乐)创作时的合理技法。

前 言

歌剧《红帮裁缝》是受中央歌剧院委约,2013年由作曲家金湘(1935—2015)创作的一部民族歌剧。主要运用民族调式结合西方泛调性及无调性手法来创作。为了获得丰富的戏剧性效果,作曲家在调性技法的选择和应用上呈现出一系列调性思维逻辑和特征,随之产生一种强大的调性结构力,本文称其为“调性扩张技法思维”。“调性扩张”(tonal expansion)实则是“现代调性与调关系的新概念,是从一个特定的调中心出发,把各种复杂的和声现象,看作均与调中心产生某种联系的和声学说”①。当和声学中论述调与调关系时,须论及“转调”与“调性扩张”两个概念,二者之间既相互关联又有区别。通常“转调”(modulation)是指:“和声运动中调性的明确转移”②,而“调性扩张”是将“单一调性的和声技法从自然音体系到变化音体系,体现了调性范围的扩大,即主和弦‘引力’范围的扩大”③。同时,在某些和声学译著中,如罗秉康和高燕生译的《和声学教程》、杨立青译的《二十世纪音乐的和声技法》等,所使用的“扩展的调性”④等词,主要也是暗含调性扩张之意。笔者认为“扩展”与“扩张”二词皆有“扩大”的含义,但前者的词性偏重于外部的延伸,后者更多偏重于内部的扩充。因此,为了避免技法概念的模糊和歧义,笔者将歌剧《红帮裁缝》中的调性应用及一系列调性思维称之为调性扩张技法思维。通过笔者的分析与研究,发现作曲家在剧中主要运用调关系、和音关系、调性纵合关系、二元思维关系四个方面进行调性扩张。“调关系”分别从运用音阶材料交替方式,运用同主音、同中音调关系交替,运用泛调性技法展开;“和音关系”则是运用三度音程关系扩张,运用三全音关系扩张,运用纯五度复合和弦关系扩张展开;“调性纵合关系”主要从序奏曲的调性纵合关系和人声与伴奏的调性纵合关系展开;“二元思维关系”主要运用纯五度复合和弦与同主音调结合展开扩张,运用同主音调与单一结构关系展开扩张,运用线性无调性旋律与纯五度复合和弦关系展开扩张。

一、调关系扩张

《和声的结构功能》一书对“调的领域”概念进行了梳理并阐述:“把替代音和替代和弦跟本来属于自然音阶式的进行混合使用,即使在无收束的乐段里,也都被以前的理论家视为转调。这样的调性观念是狭隘的,也是过时的。除非一个调在相当长的时间内被明确地放弃,另一调在和声与主题上已被建立时,我们都不应称之为转调。调域的概念是产生于单调性原则的逻辑性推论。根据这个原则,任何离调,无论它和主调的关系是直接的或间接的,是远的或近的,凡以前认为是转调的部分只不过是调域,它是主调之内的和声对比……受主调的控制。”⑤

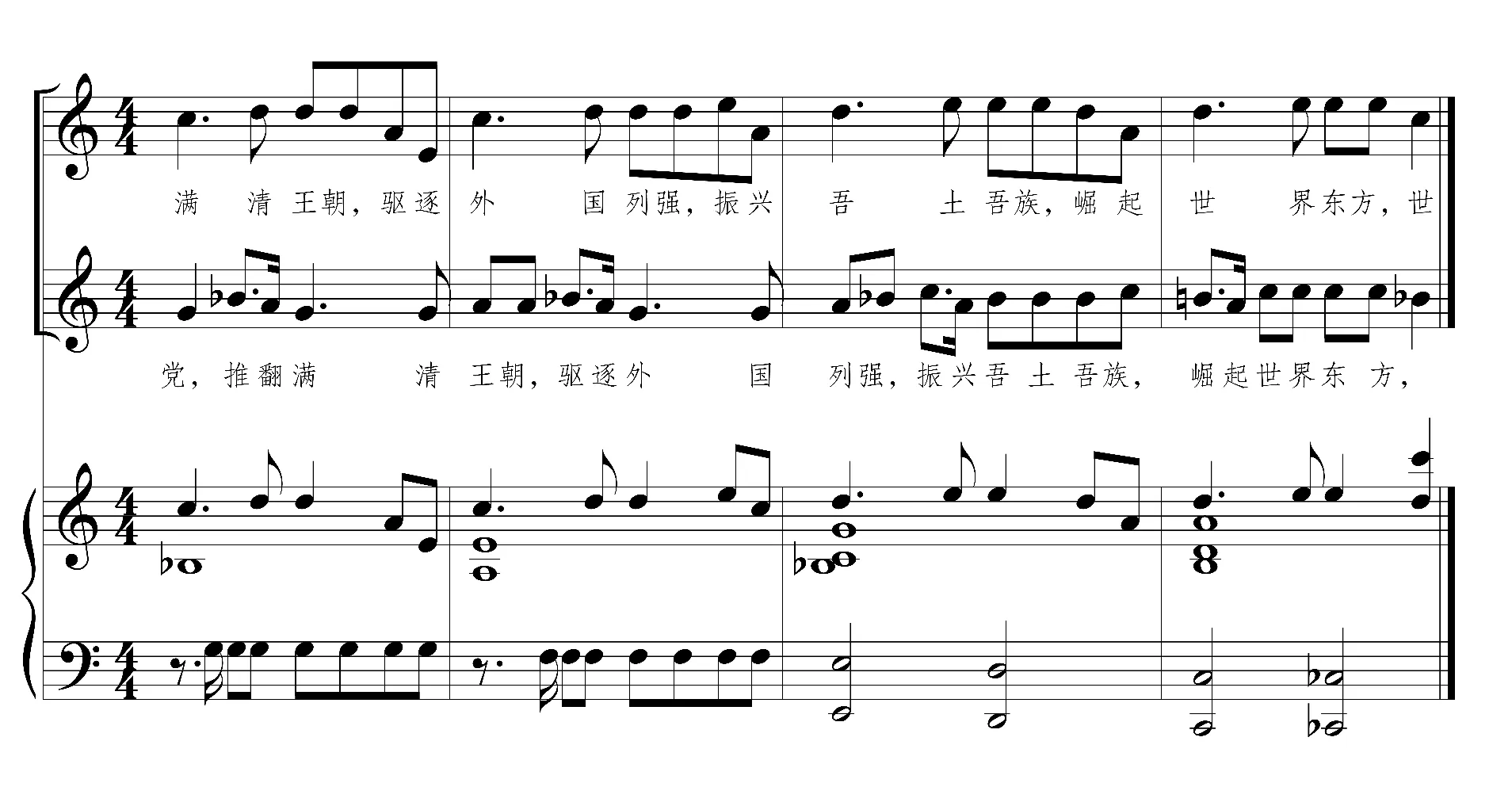

(一)音阶材料交替方式

“从技术层面来说,运用调关系交替和弦是使得调性得以扩张的最基本和最重要的技术手段。”⑥在民族调式中把正声、下徵与清商音阶三种或其中的两种音阶相结合而形成混合调式,实际上是九声性的。(文中所用谱例皆是节选缩谱)如谱例1:

谱例1 《刘天意、刘凤岐对唱》开头片断

谱例1节选剧中第一幕第一场曲五《刘天意、刘凤岐对唱》片断,调性为e羽七声下徵调式。第1小节至第2小节中出现了C、G、D三个变音,原调中的变音为C和F两音,而人声旋律却无变音。由于C音较稳定而作调号音处理时,就有两种情况:一是将D与D看成变化音,就是A宫七声调式中两个变化音“变徵”与“清角”;二是将G与G看成变化音,就是D宫七声调式中的两个变音“变徵”与“清角”,整体上可体现G、D、A三种宫调式音阶交替。同理,第5小节和第6小节变化音为G、G、C、C,也可处理成类似的调式偏音,那同样也体现出三种宫调式音阶交替。而这些变化音实则是在扩充调性,使得调内和弦与调外和弦相互作用,加强着和音的碰撞,平行和声呈反向进行过渡,实现了调性张力的扩充。

(二)同主音、同中音调关系交替

当代中国音乐创作应用于调关系交互扩张调性的做法,多以同主音、同中音及各种调式关系交织最为常见。朱践耳曾说:“我把雅乐七声调式与燕乐七声调式合在一起,就有九个音可用,大大拓展了和声的可能性。”⑦同主音调式与同中音调式也是在歌剧中常见的调性扩张手法。

1.同主音关系交替

谱例2是剧中第一幕第二场曲三《绣意对唱之二》片断,为g商下徵调式。

谱例2 《绣意对唱之二》片断

谱例2第1小节为G商七声调式,第2小节“游弋”至G徵和弦,第3小节则回到g商调式上,第4小节又“游弋”至同主音调G徵调式上。它们之间形成同主音调式关系,调式和弦以纯五度复合和弦为主,形成以F宫系统为主的F-C-F-C宫位的轮转。这在西方调式中狭义地称之为离调,而从广义上讲是属于调式和弦交替展衍而产生的同主音关系调性扩张。

2.同主音、同中音关系交替

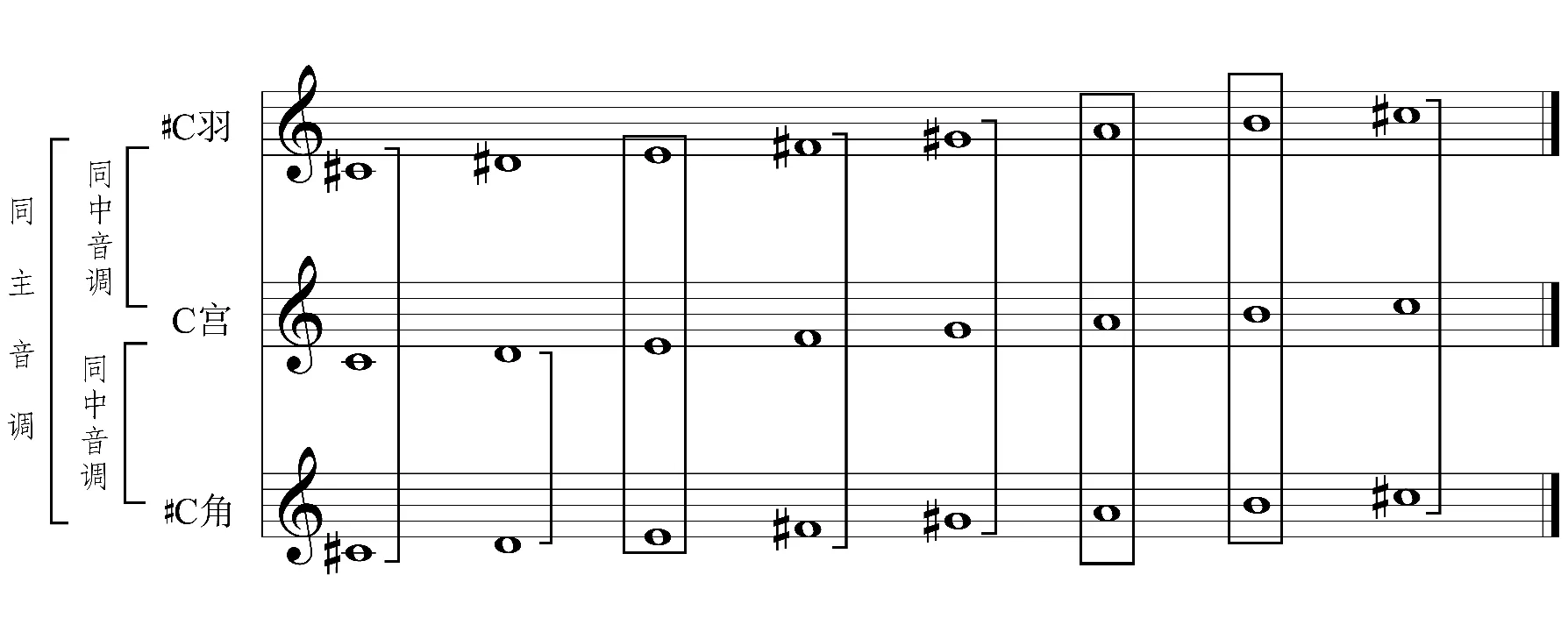

“在调的关系中,与主音的上中音及下中音完全相同的调,称之为同中音调。”⑧而同主音与同中音调进行交替,实际上包含两种调式的并置。见谱例3:

谱例3是第一幕第一场曲五《刘天意、刘凤岐对唱》中两位夫人的对话节选。其中,王夫人唱句旋律落在D音上,意味着落在偏音变宫上,伴奏中的A音有暗示正声音阶趋向,不过乐句的调性仍建立在E宫c羽下徵调式。而刘夫人唱句人声旋律落在C音上,这个音是骨干音角音,因为调性来到A宫系统c角下徵调式;当刘凤岐旋律进入时,调性来到C宫下徵调式上。这三个调的关系实属同主音与同中音关系调,它们之间是交替并置的。如谱例4所示:

谱例3 《刘天意、刘凤岐对唱》中两位夫人片断

谱例4 同主音、同中音调关系

民族调式中的同主音、同中音调关系与西方大小调类似。不同的是,民族调式中的七声音阶同主音调可包含几种形式(正声、下徵、清商),不同的音阶形式在共同音上有区别,如下徵和清商音阶同时含有清角音,因此在共同音上要比西方大小调多一组。同中音调式则与大小调无异,皆含有三组共同音。

(三)泛调性技法扩张

泛调性(pantonality),即“20世纪音乐作品中一些既非传统调性又非无调性的新调性语言。泛调性的主要标志是‘流动的主音’,在一种音乐结构中,同时有若干个不同主音在发挥作用,但这些主音本身也是游移不定的”⑨。而民族调式中的泛调性又可细分为两种:同宫系统中的泛调性和异宫系统中的泛调性。见谱例5:

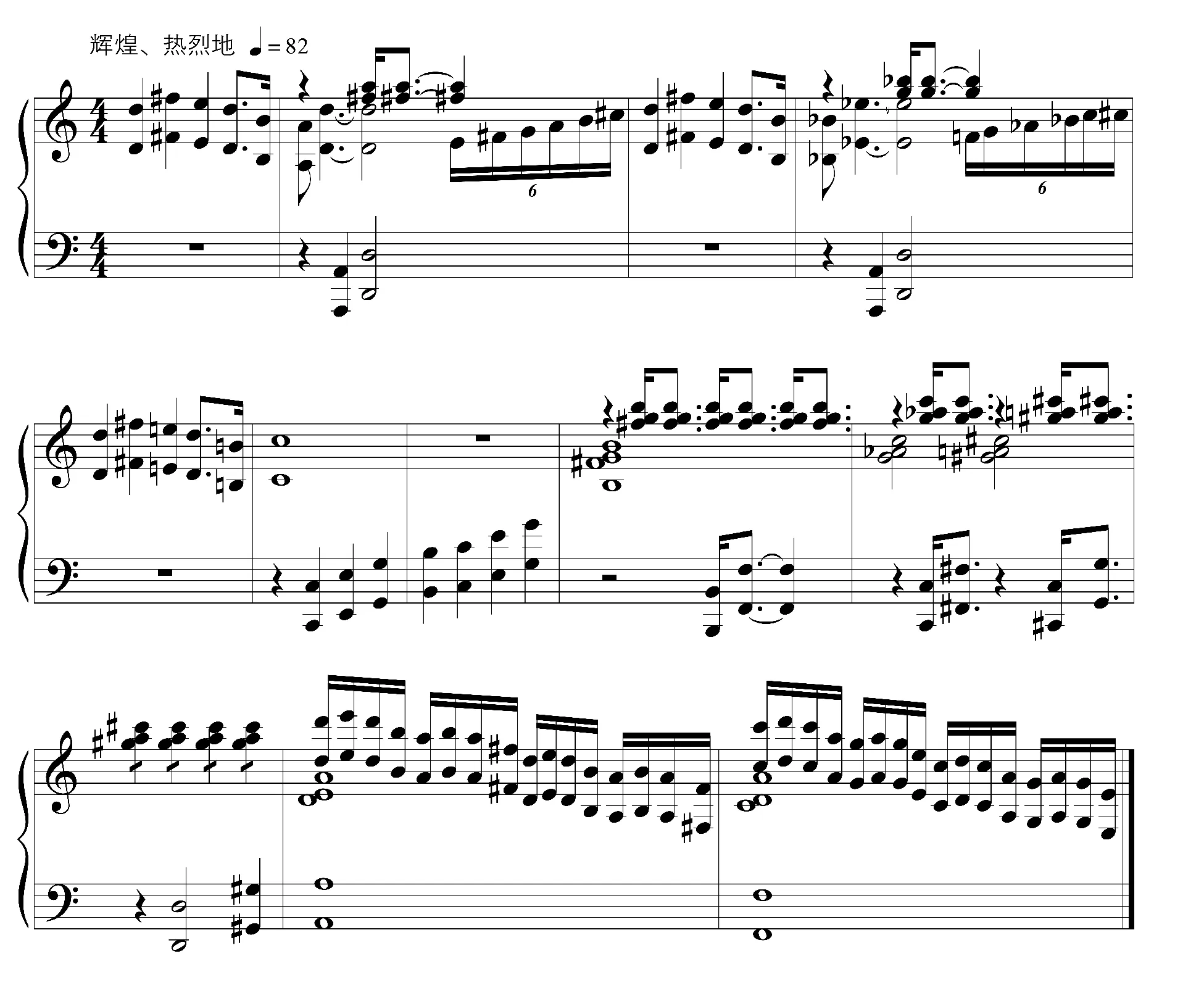

谱例5 《序奏与选举合唱》序奏片断

谱例5是第一幕第一场曲一《序奏与选举合唱》中的序奏片断,主旋律选用浙江民歌《十月飘》的旋律,把原民歌的2/4拍变成乐队演奏的4/4拍,调性上把原来的C宫调式复杂化,用泛调性手法写作。第1小节以D宫调式展开,至第4小节即到♭E宫调式,第5小节回到D宫调式。接着就是一系列的离调,从C、G、♭A、A、D,最后到C宫,产生倚音和弦解决到属的序进。而织体写法也具有明显的周期性,同一伴奏音型和旋律配套而行,第1小节至第6小节,四分音符—附点节奏—上行六连音为一周期,铿锵有力;第8小节至第10小节为同一音型发展,把气氛不断加强和深化;第11小节至12小节,低声部长音和弦为铺垫,高声部旋律快速下行模进,气势强烈;第13小节至第16小节则为一长串的倚音和弦解决到属,使和声与旋律趋向于稳定。整个序奏的发展思路和配器手法为选举的争执与戏剧性冲突埋下了伏笔,泛调性技法将音乐情绪以扩张化、动力化,充分展现了民歌旋律交响化后的力量和气势。全剧运用泛调性技法扩张的唱段还有第一幕第二场曲一《间奏》、第二场曲四《刘夫人唱段》、第二幕曲三《爱情二重唱》等。

二、和音关系扩张

和音的结构是两个或者两个以上不同音之间的纵合与叠置,所形成的音响效果就是和音。《红帮裁缝》中的和音是作曲家进行调性扩张的重要手法之一,主要从三度音程关系、三全音音程关系、纯五度复合和弦关系三个方面展开。

(一)三度音程关系扩张

运用三度音程关系如“运用摆脱正三和弦功能制约的、根音关系为三度的和声进行来扩充和弦材料、丰富与扩大单一调性的和声技巧”⑩。见谱例6:

谱例6 《选举合唱之二》结尾片断

上例调性为C宫调式。第1小节开始旋律与和声就试图脱离正三和弦和声功能的束缚,这个过程中,高低声部构成反向进行,加剧着单一调式内的和声结构力,不断地产生外扩力,但又不完全脱离主调性,实现着调内的和声扩张。

(二)三全音关系扩张

三全音是音乐中很不协和的音程,而在调性扩张思维中,它恰恰成为具备核心扩张力的音程。见谱例7:

上例为d羽清商调式。在乐队声部,三全音结构占据主导和声音程。第1小节是连接,以D-G为和音铺陈音乐情绪;第2小节主要和音是纯五度D-A,之后的三全音GD与第3小节的F-C生成尖锐性和声效果;最后离调到♭A宫纯五度和声上。节拍上采用3/4、4/4、4/5三种拍子交替,打破节奏的律动规律,使之适应剧情发展。三全音结构(DG、F-C)加之小二度是调性实现扩张的得力“助手”,它与纯五度结构、与离调和弦直接对峙,形象地刻画出了人物矛盾、无奈的心理情境。

(三)纯五度复合和弦关系扩张

歌剧《红帮裁缝》中,运用纯五度复合和弦来展现调性扩张的做法颇为普遍。(见谱例8)

谱例7 《刘夫人唱段》结尾片断

谱例8 《陈发与二店员重唱》高潮片断

谱例8调性为d羽下徵调式,中间声部完全构成复合和弦结构,为“纯五度复合和声”。纯五度复合和声在《金湘创作中的“纯五度复合和声体系”探究》⑪一文里有详细的研究与分类。第1小节为D-A与♭B-F的复合,和弦编号为J 2-5;第3小节为G-C与C-F的复合,和弦编号为J 2-6;第4小节为G-C与A-D与C-F的复合,编号是J 3-6;第5小节是 G-D与 D-♭A的复合,编号为J 2-6;第6小节是 G-♭E、♭E-♭B、♭B-E、E-G的复合,编号为J 4-11。然后高中低三层反向线性推进,产生的和声共鸣效果是尖锐新颖的调性扩张。

三、调性纵合关系扩张

调性纵合是实现调性扩张的技法之一。“当两个或者更多的调被同时听到的时候——发生的频率比复合和弦少得多——我们指的是复合调性或多调性。”⑫而我们常常理解的多调性是纵向上两个或两个以上调式的叠置,而国外音乐界却区分得很细致:“‘多调性’[即多重和声调(科尔与施瓦兹2012年提出)]是指音乐在纵向上同时使用多个调。而‘复合调性’是只有两个不同的调在同一时间使用。”⑬本文主要从序奏曲中的调性纵合和人声与伴奏层面的调性纵合两方面展开。

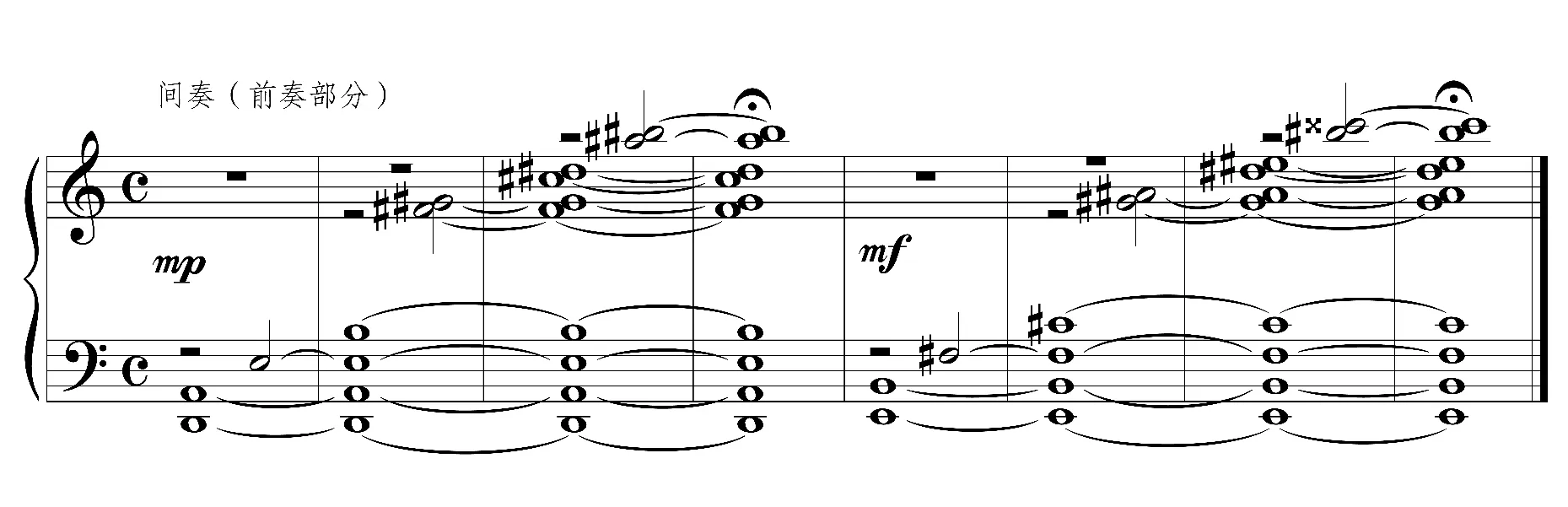

(一)序奏中的调性纵合关系

歌剧序曲通常具有综合叙述全幕或整场音乐发展的导向作用,或奏出剧中代表性的主旋律,预示整幕音乐的戏剧性发展,从而奠定情绪基调。

谱例9 《间奏曲》开头片断

谱例9是第一幕第二场间奏曲的前8小节,调性上运用了双调性纵合手法,和声上构成多个纯五度复合结构。其中上方声部为C宫系统,下方声部前4小节为C宫系统、后4小节为D宫系统。前4小节为D-A、E-B、F-C、G-D、D-A、(E)-B六个纯五度多重复合,后4小节为E-B、F-C、G-D、A-E、E-B、(xF)-xC六个纯五度多重复合,和弦编号为J 6-4,这种多重复合使得各音按五度结构叠置并得到均等时值的使用。该间奏的主调性更倾向于C宫系统,但是作曲家为了获得后面音乐发展的不稳定性,预示整个第二场音乐情绪的复杂性,所以急中生智地运用双重调性复合,打破了调域的协和与单一,恰当地布局调性扩张思维的建构。

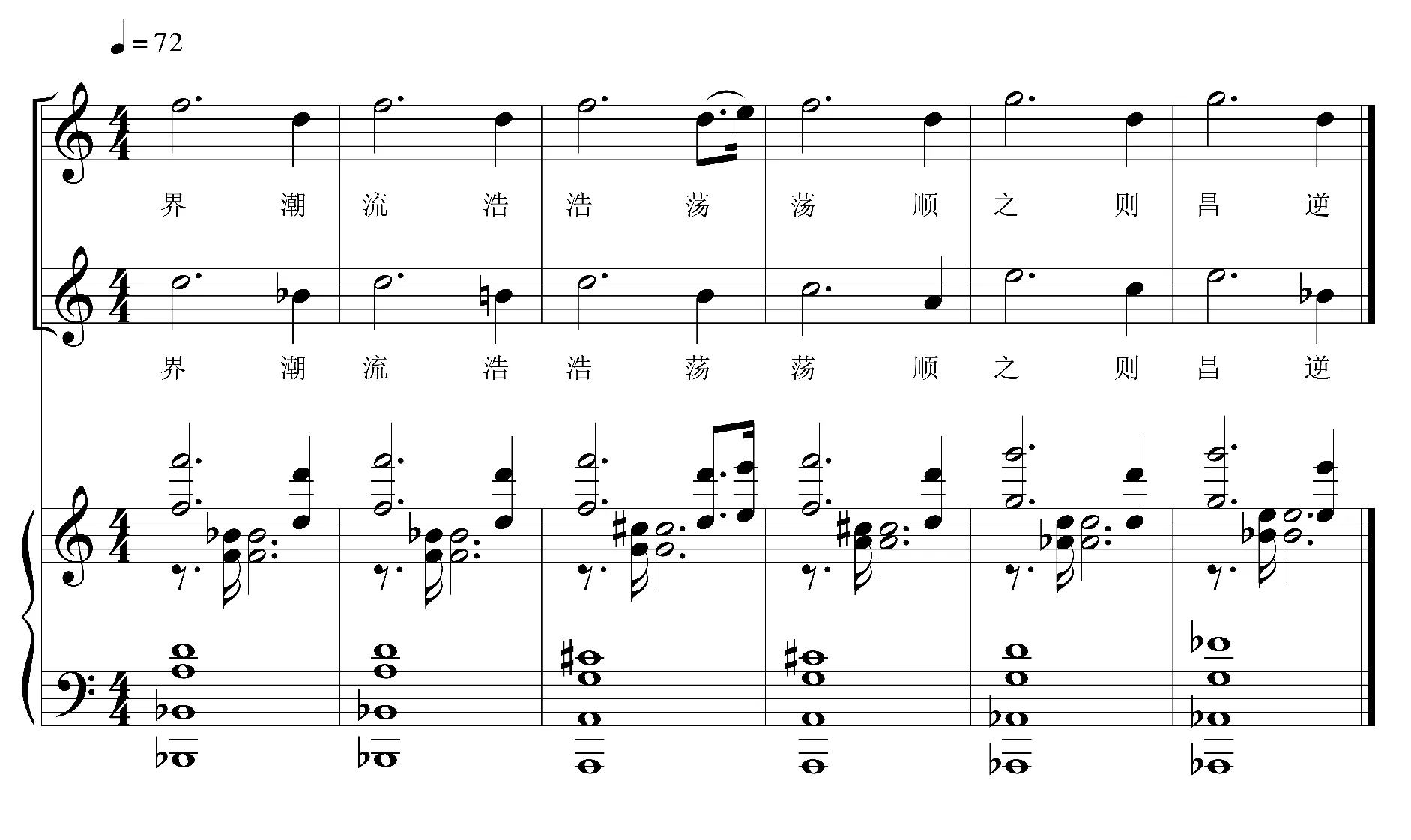

(二)人声与伴奏的调性纵合关系

在音乐作品中,通常乐队和人声旋律是统一在某一调性中的,即便发生不同的调性转换或离调,这两层音乐的调性基本上还是会保持高度统一。该剧中的某些片段则放弃了乐队与人声旋律的调性统一,按纯五度关系来调性纵合。

谱例10 《陈发与二店员重唱》中间片断

例中高声部调性为C宫五声调式,乐队及和声声部为F宫下徵调式,形成F-C纯五度关系纵合调性。高声部仅出现C宫调式中的四个骨干音C(宫)、D(商)、E(角)、A(羽),尤其是作为F宫调式中的偏音E音出现八次,却未出现F宫调式的宫音(F)与商音(G),“宫-角”定调思维明晰。

而中声部则多次出现F宫调式中的偏音清角音(♭B),两声部人声旋律在节奏上形成错位,类似复调对位,使得戏剧性效果得以适当彰显。

四、二元思维关系扩张

二元思维关系是指在剧中作曲家将前文所运用的扩张手法或其他手法进行双重套合运用,是对单一扩张思维的拓展与丰富,是调性扩张弹性和戏剧性效果进一步强化的体现。剧中运用二元思维关系扩张主要体现以下方面:运用纯五度复合和弦与同主音调结合展开扩张,运用同主音调与单一结构关系展开扩张,运用线性无调性旋律与纯五度复合和弦关系展开扩张。

从宏观上理解,无调性音乐可看成是调性音乐的极度扩张表现形式,是调性泛化以至于规整结构破碎的结构态。

(一)纯五度复合和弦与同主音调结合展开扩张

纯五度复合和弦与同主音调结合运用时,和声结构力与调性结构力共同所筑造的内部扩张力就显得更为集中而功能意义显著。(见谱例11)

谱例11是第三幕曲二《天意咏叹调》的片断,调性是从a羽调式转至A宫调式。这里的调性关系为同主音调,在此之前该曲的调性同样是同主音关系调,即F角调式交替F徵调式并获得充分的展开。在和声上主要运用了附加小二度的纯五度和音,如第4小节CG-E-F-E-xF-G之间的复合。二元关系所产生的调性扩张效果是相当明显的,在音响、音色、结构等方面都具有鲜明的表现力。

谱例11 《天意咏叹调》结尾片断

(二)同主音调与单一结构关系展开扩张

单一结构关系来源于“单一结构功能”,指的是“为保持和弦之间的联系与和声的统一,运用移位重复特定和弦结构的方法来扩充和弦材料、丰富与扩大单一调性的和声技巧”⑭。即在基础和弦上引入变化音或变音和弦,使得调式调性中的和弦形态复杂化而和弦向心力弱化的过程。

谱例12为第一幕第二场曲七《绣意重唱》中的片断,调性为e角调式转E宫调式。第1小节是C宫和弦,第2、3小节是e角和弦,而该和弦的三音G音升高半音使调性模糊化、色彩化,具有了E宫和弦倾向,也具备关系小调a羽调式向和声小调转化的效果,在第3、4小节顺利实现了同主音调之间的调性过渡。第5小节在E宫和弦基础上进行了扩张,加入D-A纯五度;第6小节加入F-C纯五度,这个羽和弦的五音(角音)降低半音亦是调性和声扩张的表现。前3小节的和弦形态为等时值分解,后2小节展开和声材料扩充。同主音调与单一结构关系二元结合实现调性扩张时,着重倾向于纵向和声发展,以横向线条为辅,既具备线性功能也可不具备。

谱例12 《绣意重唱》节选片断

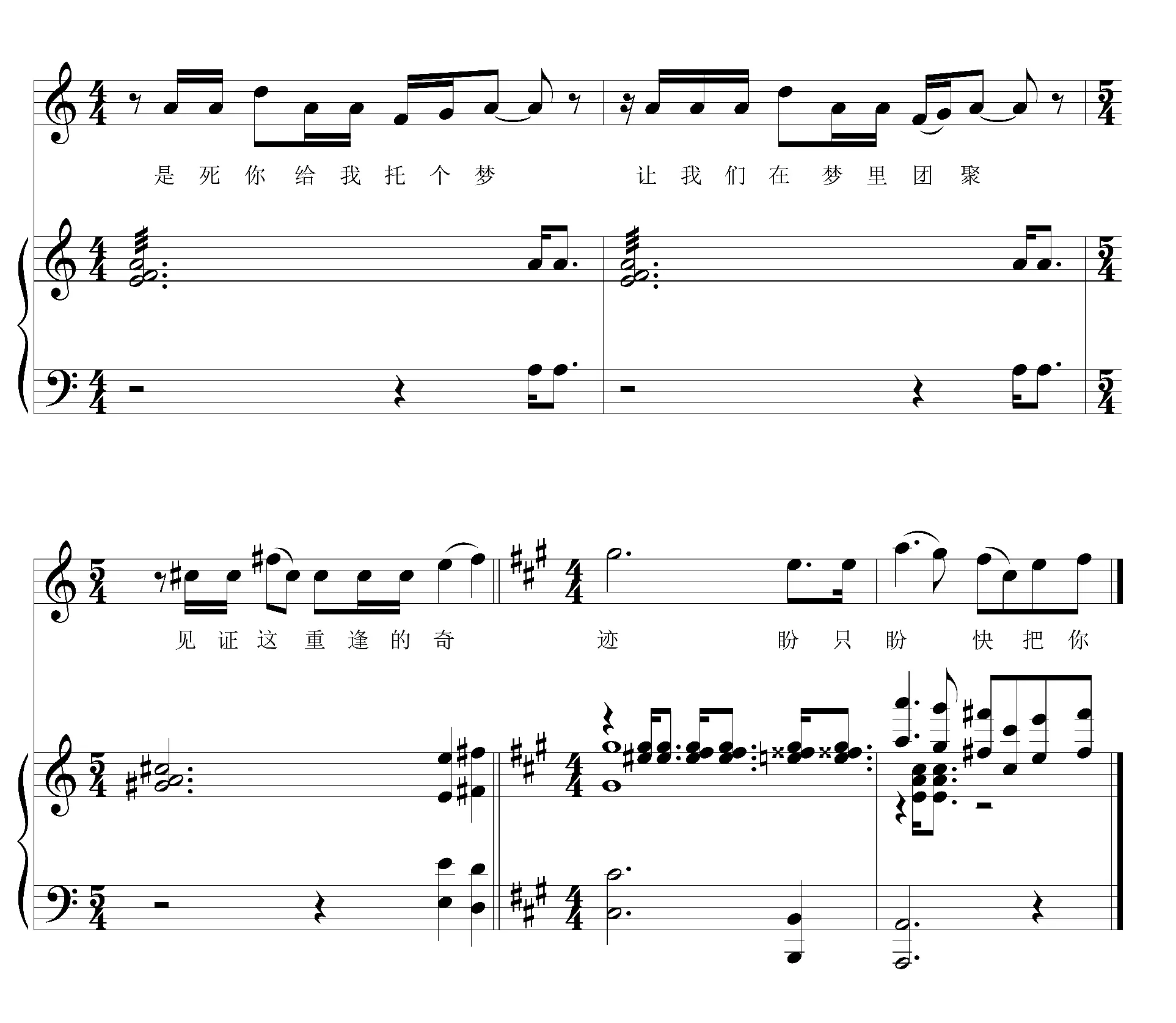

(三)线性无调性旋律与纯五度复合和弦展开扩张

线性无调性旋律与纯五度复合和弦从调性发展的本质来说,是存在着某种联系过程的——相互产生、相互转化。(见谱例13)

谱例13为第二幕曲一《序奏》开头节选,整段乐曲建立在从有调性向无调性过渡的展开思路上,起初调性为d角七声调式,前3小节是属于该调性的延伸。第3小节后两拍随着♭E音被还原、♭A音的出现而逐渐走向无调性。从复合和弦角度看,前3小节高声部(d2-d3)与低声部(D-A)为长音层的和声夹置,后4小节低声部(♭E-♭B)与高声部(♭e2-♭e3)为长音层和声夹置;中间的复合结构从第2小节起是D-A、♭b-♭E纯五度复合,第3小节是D-A、♭B-E复合。快速流动的旋律线条或被包夹,或跃出和声层,或急促沉底,交织于和声层之间,体现七声性纯五度复合和声衍化过渡到现代性纯五度复合和声。该曲在多重结构思维下塑造音乐形象,尤以无调性线性进行与纯五度复合和弦二元嵌构最为凌厉、充分,它所产生的调性扩张效果是空前强烈的。运用这种手法发展的还有第二幕曲三《爱情二重唱》中间部分、第三幕曲五《陈发与天意的对唱》等唱段。

谱例13 第二幕《序奏》开头片断

结语

通过研究《红帮裁缝》这部歌剧中的调性扩张技法可知:首先,是对民族调式本身的“偏音”元素充分的发挥与应用。民族调式以五声调式为基础并灵活地运用两个偏音,使调性含量扩充与丰富,加之运用不同调式音阶之间的变音混合交替,可实现调式交织与扩展。在调性扩张的同时,作曲家不仅没有忽略五声性旋律的色彩性,反而是加固和突出了骨干性的旋律结构,既彰显了民族调式本身所固有的民族文化属性,又获得了调性扩张结构力,使音乐的调性和声思维与旋法得到有效的发展。其次,是大胆借鉴与汲取传统作曲技法、现代作曲技法的营养。作曲家充分将调性扩张技法思维游刃于西方泛调性及无调性技法之间,并与民族调式有机结合,运用自如,让音乐毫无突兀之感,而且还大大提高了歌剧戏剧性表现力。金湘对传统技法的把握独具匠心,并及时运用近现代前卫的作曲技法,凡“对我有用”的各种技法皆为采用,使自己的作品显示出鲜明的个性、独到的风格与时代气息。再次,是追求极具色彩性与纵向音响效果的纯五度复合和声技法。作曲家对调性扩张技法的和声选择是别具一格的,几乎在他所有的作品中都贯穿运用纯五度复合和声。纯五度复合和声同样结合传统的、现代的和声技法,力求在和声性格、音响上营造“冰火两重天”的和声效果。纯五度复合在不同纯五度间及与其他音程间形成不同的和弦结构类型、和声排列方式、和声序进逻辑,自然就会产生很多不协和的和音。“这些不协和音程的运用既不属于西方传统功能和声中需要‘预备’和‘解决’的不协和音程,又不属于西方现代音乐各门各派和声体系中的不协和音程,它属于一种完全建构在纯五度基础之上的和声体系,其中蕴含着深厚的东方美学、哲学思想。”⑮最后,是创作态度的严谨,思维的高度缜密。在金湘的音乐作品中,无论是旋律的写作或和声的运用,还是调性扩张技法与配器手法,都体现着作曲家精细的创作思维和严谨的态度。在歌剧中运用民族调式实现调性扩张技法思维创作,既能增强歌剧中和声的色彩功能,又能极大丰富和声的戏剧性结构力,实现调域的扩展,从而凸显歌剧情节矛盾性与音乐性的交织。

当代中国的歌剧创作,一部分作曲家以纯粹的西方现代无调性手法贯穿到底,他们以崇尚现代技法、钻研现代技术为痴迷;另一部分作曲家则以发扬民族传统音乐为己任,通篇建立在民族调式调性旋律上一气呵成,体现出对民族调性音乐的热衷和传承。显然金湘不属于这两类作曲家群体。笔者认为,这两类作曲家不约而同地踏入了技法认知偏执——过于执着于现代技法或传统技法,为了纯粹化而纯粹化,以至于过于偏重某种技法的雕琢,这与作曲家自身的创作认知理念有关。第二,这两类作曲家的审美价值取向和技法“带宽”存在偏差和壁垒。一个人的审美观与他的文化修养、艺术修养相关,并无好坏之分;技法“带宽”则代表着作曲家对于某种技术钻研的同时,是否愿意刻意尝试打破自身创作习惯和创作经验的技法舒适区,触碰非舒适区。歌剧如此复杂的音乐创作,并非单一的技法就能顺利地完成生产、创造的全部历程,它的创作在需要与时俱进的同时还应该不偏不倚、精心地进行各种技法整合。第三,就是对于音乐可听性和先锋性的拿捏与协调,一味曲高和寡可能会造成嗤之以鼻的不良反响,等着三百年后“复活”其实是浪费资源、滑稽可笑。作曲家需要将新旧作曲技术进行不断提炼和重组,技法输出的过程也是对技法的全面整合、筛选和重组,这也是新技法迭代与创造的关键。好的歌剧(音乐)作品,技法的选择与重组必须以长期实践、刻意练习、累积并推陈出新为前提,是音乐创作思路、思想、情感、行为、方法的精心处理与结合,是实现“一度创作”理性认知与感性认知高度契合的途径。傅建生曾评论金湘的创作说:“从音乐史学角度上进行纵、横向的多种比较,金湘的这条路是最终实现国乐宗师刘天华先生的伟大理想‘让国乐与世界音乐并驾齐驱’最好的路之一……是一条把民族音乐引向深层次发展的路。”⑯

注释:

①童忠良:《现代乐理教程》,湖南文艺出版社,2003,第156页。

②樊祖荫:《五声性调式和声的调性扩张技法研究》,载《音乐研究》,2011年第5期,第5页。

③刘康华:《和声教学中调性扩张技巧的深化与功能关系的拓展》,载《乐府新声》,2012年第1期,第5页。

④[德]瓦尔特·基泽勒著,杨立青译:《二十世纪音乐的和声技法》,上海音乐学院出版社,2006,第51-57页。

⑤勋伯格著,茅于润译:《和声的结构功能》,上海文艺出版社,1981,第23页。⑥同②,第6页。

⑦朱践耳:《钢琴作品选》,上海音乐出版社,2005,第13页。

⑧同①,第167页。

⑨百度百科“泛调性”条,[DB/OL],http://baike.baidu.com/link?=x Kr Nf Vzbk2Vu UhbtjeXo-Iojo6X3nORUZ0ukDNOij16fbsf H7jhCIh07Owugek Hl OUoeAn O-s123ekye64ycQHa,2016-10-10.

⑩刘康华:《和声教学中调性扩张技巧的深化和功能关系的拓展》,载《全国和声复调教学研讨会论文汇编》,中国音乐学院刊印,2010年4月,第18页。

⑪魏扬:《金湘创作中的“纯五度复合和声体系”探究》,载《音乐研究》,2013年第3期,第71页。

⑫Stefan Kostka,Dorothy Payne,Tonal Harmony with an Introduction to Twentieth-Century Music,Includes indexes ISBN 0-07-289782-1,1999,p.505.

⑬Cole,Richard,and Ed Schwartz,eds.,“Polyharmony”.Virginia Tech Multimedia Music Dictionary,2012,p.87.

⑭同③,第18页。

⑮魏扬:《三首管弦乐作品中的旋律“音程向位”与和声“音程位”探究》,人民音乐出版社,2014,第125页。

⑯傅建生:《金湘民族交响乐音乐会评论》,载《人民音乐》,1999年第5期,第2页。