挖掘习题内涵提升训练价值

2019-04-22苗培林

苗培林

在苏教版教材六年级下学期总复习《图形与几何》单元中有这样一道习题:

在备课时,笔者经过精心解读习题,挖掘其内涵,对这道习题进行了四个层次的处理,最终提升了这道习题的思维训练价值,对思想方法进行了有效渗透,现将这道习题的设计与思考加以整理与同行共享。

第一层次:删除增加,寓练习于探索实践之中。

分别出示第一组题目:

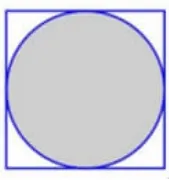

(1)如图1,在一块边长6厘米的正方形纸上画一个最大的圆。这个圆的面积是多少平方厘米?这个圆的面积占正方形面积的百分之几?

(2)如图1,在一块边长4厘米的正方形纸上画一个最大的圆。这个圆的面积占正方形面积的百分之几?

(3)如图1,在一块边长10厘米的正方形纸上画一个最大的圆。这个圆的面积占正方形面积的百分之几?

学生计算并交流。

师:比较这一组题目,你发现了什么?

图1

生1:圆的面积占正方形面积的78.5%。

生2:生1的话不完全正确,应加一个前提,在正方形里画一个最大的圆,否则结论就不能成立。

生3:我来总结,在正方形里画一个最大的圆,圆的面积占正方形面积的78.5%。

分别出示第二组题目:(只列式不计算)

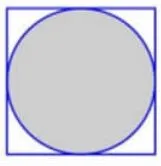

(1)如图2,已知正方形的面积是20平方厘米。求圆的面积。

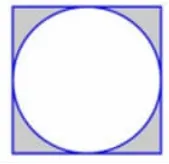

(2)如图3,已知圆的面积是28.26平方厘米。求正方形的面积。

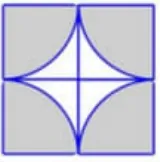

(3)如图4,已知正方形的面积是20平方厘米。求涂色部分的面积。

(4)如图5,已知正方形的面积是20平方厘米。求涂色部分的面积。

(5)如图6,已知正方形的面积是20平方厘米。求涂色部分的面积。

(6)如图7,已知正方形的面积是20平方厘米。求涂色部分的面积。

图2

图3

图4

图5

图6

图7

学生列式并说理由。

删除“圆的半径各是多少厘米”,基于以下三点考虑:一是学生在五年级学习《圆》单元时对这个最基本的知识点已经熟练掌握;二是在六年级复习《图形与几何》时已经对这个概念进行了再复习;三是在刚才计算圆的面积时也用到了这个知识。

增加两组习题,因为如果按照教材来实施的话,对学生来说思维跨度比较大,不能深刻理解。增加第一组习题,让学生经历探索,不完全归纳出“在正方形里画一个最大的圆,圆的面积占正方形面积的78.5%”。随后再增加一组变式练习,使学生及时对这一结论进行巩固和内化。这样处理就能寓练习于探索实践中,使学生做到探索与复习、知识与技能的有机融合,顺利达成知识建构。

第二层次:整体推进,聚练习于思维递进之中。

分别出示第三组题目:(只列式不计算)

(1)如图8,已知正方形的面积是20平方厘米。求涂色部分的面积。

(2)如图9,已知正方形的面积是20平方厘米。求涂色部分的面积。

图8

图9

学生列式并说理由。

师:从正方形里画1个最大的圆,到正方形里画4、9个完全一样的圆,那么接下来可能在正方形里画几个完全一样的圆?

生1:正方形里可以画16个完全一样的圆。

生2:正方形里可以画25个完全一样的圆。

师:为什么呢?

生3:其实是有规律可寻的:1 是 12,4 是 22,9 是 32,所以接下来是 42、52、……

师:除了这个外,再看看做的过程,你还发现了什么?

生4:我还发现所有圆的面积之和也是这个正方形面积的78.5%。

生5:我也是这么认为的。因为在正方形里画几个完全一样的圆,可以当作把正方形平均分成几个小正方形,小圆的面积就占小正方形面积的78.5%,那么所有圆的面积之和占大正方形面积的78.5%。

有了前面的铺垫,学生初步建成了“在正方形里画一个最大的圆,圆的面积占正方形面积的78.5%”这个模型,其实这个模型的内涵远远不止于此。笔者出示了教材所呈现的一组探索练习,这组练习又比前面的习题整体推进了一步,让学生以积极的心态,根据刚才探索的规律和积累的经验,尝试解决新问题,同化新知识,并建构新模型,思维得到了递进,创新能力得以培养。

第三层次:回顾反思,蕴练习于思想方法之中。

师:同学们,我们刚才做的题目其实就是数学课本第91页第11题。

学生仔细翻看课本上的这道练习题。

师:我们又是怎么做这道习题的?

(教师依次出示下面图形,帮学生回顾刚才做这几组题目的过程)

师:对你的复习,有什么启发?

生1:做题目的时候,不能只看表面,要深入思考。

生2:要会举一反三。

生3:要把题目做“厚”。

复习的目的是巩固所学的知识,形成技能,这只是浅层次的,更重要的是让学生在教师的引领下学会自我复习。“授人以鱼不如授人以渔”,教人知识,不如教人学会得到知识的方法。笔者让学生先看教材上这道习题,再一起回顾课堂上做这几组习题的过程,通过鲜明的对比让学生强烈地感受到原来这道习题还可以这样处理。然后面对教师的提问“对你的复习,有什么启发?”学生恍然大悟,觉得自己以后在复习、做练习的过程中也可以像老师这样,实现复习的自我拓展、自我发现、自我构建和自我反思,将复习知识技能转化成思想方法指导。如果只进行单纯的知识教学,学到的知识会随着时间的推移而遗忘,而方法的掌握、思想的形成,才能使学生受益终生。

第四层次:拓展提升,融练习于知识整合之中。

师:如果让你接着刚才的题目继续往下想,你还会想到什么?

学生独立思考。如果想不出来,教师可出示下面一两道题目启发学生思考。

(1)如图 10,已知正方形的面积是20平方厘米。求圆的面积。

(2)如图 11,已知长方形的面积是20平方厘米。求涂色部分的面积。

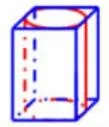

(3)如图 12,一个底面是正方形的长方体,高为10厘米,底面正方形边长为5厘米。如果把它削成最大的圆柱。求圆柱的体积。

图10

图11

图12

通过前面三个层次的练习,看似结束,其实不然,这只是刚刚开始,为了使学生的思维向深度和宽度发展,整合知识,笔者最后抛出一个问题“如果让你接着刚才的题目继续往下想,你还会想到什么?”这一启发就可能一下子把学生的思路打开,他们可能会由“在正方形里画一个最大的圆”联想到“在圆里画一个最大的正方形”,由正方形联想到长方形、三角形等平面图形,由平面图形联想到立体图形等等。这些联想,看似偏离了教材原本的要求,但正是这种有意的偏离,才使得这一习题内在的思维价值充分彰显,学生的数学思维能力得到了很好的提升。

习题的设计,既要考虑巩固知识、形成技能的短期效应,还要在尊重数学知识本质的前提下,从完善学生的认知能力出发,从培养学生的思维能力出发,有意识地对习题内涵进行挖掘,把习题变“厚”,“借题发挥”,促进习题的功能最大化。