中、英多义词的翻译识别劣势效应及其影响因素

2019-04-20堃王

王 堃王 悦

(1中原工学院信息商务学院,郑州 451191;2郑州大学教育学院,郑州 450001)

1 引言

多义词或歧义词 (polysemy或ambiguous words)是指一个词汇表达两个或两个以上的意义。近年来,研究者采用不同材料 (拼音文字或表意文字)、不同研究范式(言语理解或言语产生)从不同角度探讨了多义词识别效应,结果不尽相同(陈宝国,彭聃龄,2001;彭聃龄,邓园,陈宝国,2003;Lin&Ahrens,2010)。与多义词的语言内研究相比,对多义词的跨语言研究相对较少,主要遵循结构主义语言学研究范式考察多义词的习得状况(赵翠莲,2005;赵翠莲,李绍山,2006)。 赵翠莲(2005) 和张晓鹏(2010)的研究发现,随着语言熟练程度的发展,多义词的存储从核心表征向独立表征发展。这可能是由于学习顺序和使用频率导致低水平二语者常以典型义(或主要义)为首选词义表征于大脑中,而随着二语水平的发展,非典型义(或次要义)的表征强度逐渐上升,表现出多义词的存储类型随着二语水平的发展而不断变化的趋势。此外,多义词词频对多义词通达存在不对称性影响(王柳琪,傅蓓,康丽英,刘绍龙,2012)。苗丽霞(2015)采用中介语对比分析研究法,发现中国学习者英语多义词的语义宽度知识发展缓慢,没有随二语水平的提高同步增长。而语义深度知识从初级到高级持续增长。王悦和张积家(2017)从词形—意义映射的非对称性角度考察了不同类型多义词的跨语言识别,结果表明中国英语学习者对词形歧义词识别更快,而对意义歧义词识别更加困难。

对第二语言学习者或双语者来说,两种语言系统在语音、形态、正字法以及词义上存在差异(Tokowicz& Kroll,2007),使人们很难在L1和L2之间建立精确联系 (Tokowicz& MacWhinney,2005)。这样一来,是否会使多义词的跨语言识别更易出现误差?Tokowicz(2002)比较非翻译歧义词对(translation unambiguous pairs)(一种语言的词汇在另一种语言中有惟一的翻译对等词)和翻译歧义词对(translation ambiguous pairs)(一种语言的词汇在另一种语言中有不止一个翻译对等词)的相似性,发现受试倾向于判断非翻译歧义词对之间的相似性较高。Tokowicz和Kroll(2007)让熟练西班牙语—英语双语者对两类词汇进行翻译,发现翻译歧义词错误率较高,反应时较长。这种趋势随着第二语言熟练程度增加而上升。后续研究表明,翻译歧义词所具有的意义数是影响个体进行翻译产生的重要因素(Degani et al.2016),语料库的研究表明词频、具体性、语义差异和语言熟练度对翻译歧义词的加工有不同程度的影响(Wen& van Heuven,2017;Bracken,Degani,& Eddington,2017; Hoffman & Woollams,2015)。 Lax’en 和 Lavaur (2010)进一步认为当多义词有不止一个翻译对等词时,其中一个被认为是主要或主导的翻译对等词,它不一定是翻译对等词中词频最高的词,而是最经常被认为是目标词的翻译对等词,其它翻译对等词被称为次要翻译对等词。双语者或二语学习者对主要翻译对等词的反应更快更准。当多义词的各个义项之间有语义联系时,反应快于无语义联系时(Eddington& Chelsea,2016)。

已有研究结论大多基于拼音文字研究,甚少关注表意文字,而两种文字在词形、语义等方面均相差甚远。以多义词为例,与英文多义词相比,中文多义词具有自身的特点:(1)中文多义词既包括单字多义词,也包括双字多义词,后者由两个词素构成,词素构成特点影响整词通达,而英文多义词则不存在如此复杂的情况。(2)中文多义词的意义数量比拼音文字多义词的意义数量少(刘旭刚,彭聃龄,2005)。如果意义数量影响翻译识别,那么多义词所包含的义项数目越多,识别就越加困难。(3)从多义词的形成看,认知语言学强调词义扩展具有相似性,词义扩展的依据是理据性,主要通过范畴化、转喻和隐喻等人类的基本认知能力实现(赵艳芳 2001)。那么,对于中—英双语者来说,在识别中文多义词和英文多义词时究竟是表现出“相似”还是表现出“相异”,即双语者对二者的反应趋势是否一致,这是本研究亟欲解决的首要问题。

还有一类特殊的多义词,其不同的义项具有不同的词性(分属于不同的词类),称之为词类歧义词。如,“change”既有名词意义(“零钱”),又有动词意义(“改变”)。以往研究较多考察句法结构歧义与意义歧义,并未将一词表多义和一词兼多类联系起来。关注词类歧义词的跨语言识别,有助于明晰词性这一句法信息是否会参与语义信息的加工。此外,神经生理学的研究表明,在英语和其他印欧语系中,动词和名词激活的脑区不同;在汉语中,激活的脑区有很大一部分重叠(Li et al.,2004)。 那么,词性是否对中、英文多义词的识别产生影响?多义词的义项联系程度又在其中起着什么样的作用?这也是本研究的目的之一。

为了回答上述问题,本研究拟采用翻译识别范式和第二语言熟练程度较高的中—英双语者,实验一通过比较中、英文多义词与单义词的识别,验证多义词翻译识别的劣势效应,实验二和实验三考察多义词义项联系程度和词性对中、英文多义词识别过程的影响。研究假设如下:(1)相比较单义词,中—英双语者对多义词及其翻译对等词反应更慢,错误率更高;(2)翻译对等词性质影响多义词的识别,主要翻译对等词反应更快更准;(3)词性和多义词的义项联系程度影响多义词的识别,非词类歧义词和义项联系紧密的多义词反应更快更准。

2 实验1中—英双语者对汉语多义词和英语多义词的识别

2.1 实验设计

2(翻译方向:L1→L2,L2→L1)×3(翻译对等词性质:非翻译歧义词、主要翻译对等词、次要翻译对等词)两因素重复测量设计。因变量为受试翻译识别任务的反应时和错误率。

2.2 被试

外语专业本科生和研究生29名,平均年龄为23.25岁,视力或矫正视力正常,母语为汉语,英语获得年龄为12到13岁,均通过了全国英语专业八级考试(TEM8),属于第二语言熟练程度较高的中—英双语者。

2.3 实验材料

根据《现代汉语词典》《牛津高阶英汉双解词典》(第6版)中的意义解释,选取了40个中文、英文单义词,40个英文、中文多义词。30名通过英语非专业六级考试的学生对材料熟悉度进行7点评定 (数字越大代表熟悉度越高),然后根据给出的汉语多义词或英语多义词写出两个翻译对等词。第一个写出的为主要翻译对等词,第二个为次要翻译对等词。删除熟悉度低于4的词汇,最终选取了32个中文、英文非翻译歧义词对:16个中文单义或少义词及翻译对等词,如“图书馆-library”;16个英文单义或少义词及翻译对等词,如“system-系统”;8个中文多义词及其英文翻译对等词,如“先生-sir/husband”,8 个英文多义词及其中文翻译对等词,如“cold-寒冷/感冒”。因为多义词在实验中出现两次(分别与主要翻译对等词和次要翻译对等词配对),故单义或少义词的数量是多义词的2倍。四种材料类型间的熟悉度差异不显著,F(3,116)=0.32,p>0.05。

2.4 实验程序

采用 E-prime(1.2)编程。首先,在屏幕中央呈现红色注视点“+”500ms,接着在屏幕中央出现一个目标词,呈现时间240ms,再呈现与之匹配的翻译对等词或其他词汇,告知被试尽量又快又准地决定后呈现的词汇是否为先呈现词汇的翻译对等词。如是,按下J键;如不是,按下F键。半数受试的用手按此规定,半数被试的用手规定相反。为了平衡顺序误差,对一半被试先呈现中文词后呈现英文词(L1→L2),对另一半受试先呈现英文词后呈现中文词 (L2→L1)。

2.5 结果与分析

错误反应和“否”反应不纳入统计。反应时分析时删除M±3SD之外的数据。被试的平均反应时和平均错误率见表1。

反应时的重复测量方差分析表明,翻译方向的主 效 应 非 常 显 著 ,F1(1,28)=45.44,p <0.001,F2(1,42)=23.41,p<0.001。 由中文词翻译到英文词的反应时显著长于由英文词翻译到中文词。材料类型的主效应显著,F1(2,56)=25.79,p<0.001,F2(2,42)=32.24,p<0.001。 次要翻译对等词的反应时显著长于非翻译歧义词和主要翻译对等词。翻译方向与材料类型的交互作用受试分析显著,F1(2,56)=3.28,p<0.05,项目分析不显著,F2(2,42)=2.38,p>0.05。

简单效应分析表明,由中文词翻译到英文词时,非翻译歧义词的反应时比次要翻译对等词短52ms,差异显著,p<0.05;非翻译歧义词的反应时比主要翻译对等词短 29ms,差异不显著,p>0.05;主要翻译对等词的反应时比次要翻译对等词反应时短23ms,差异不显著,p>0.05。由英文词翻译到中文词时,非翻译歧义词与主要翻译对等词的反应时差异不显著,p>0.05;非翻译歧义词、主要翻译对等词与次要翻译对等词的反应时差异均显著,p<0.01。主要翻译对等词的反应时比次要翻译对等词的反应时短82ms。同中文多义词的主要翻译对等词和次要翻译对等词的反应时差距比,英文多义词之间的反应时差距更大。

错误率的方差分析表明,只有材料类型的主效应显著,F1(2,56)=6.54,p<0.05,F2(2,42)=5.92,p<0.05。非翻译歧义词、主要翻译对等词的错误率显著少于次要翻译对等词。

3 实验2词性和义项联系程度对中文多义词识别的影响

3.1 实验设计

2(翻译对等词性质:主要翻译对等词、次要翻译对等词)×2(义项联系程度:紧密、松散)×2(词性:词类歧义词、非词类歧义词)三因素被试内设计。因变量为被试对中文多义词翻译识别的反应时和错误率。

3.2 被试

被试选取标准与实验1相同,但未参与实验1。

3.3 实验材料

选取标准和流程与实验1相似。根据《现代汉语词典》《牛津高阶英汉双解词典》(第6版)中的意义解释,选取了40个英文、中文翻译歧义词。为保证选出的词语具有心理现实性,30名通过英语非专业六级考试的研究生对翻译对等词之间的语义联系程度进行7点评定,再对目标词及其翻译对等词的熟悉程度进行7点评定。删除熟悉度低于4的词汇,最终选取了32个翻译歧义词 (16个中文多义词及其英文翻译对等词,16个英文多义词及其中文翻译对等词)。把翻译对等词之间的联系程度评定等级≤3.2的词选作为意义联系程度低的词,把评定等级≥4.3的词选作为意义间联系程度高的词。

按照多义词义项的联系程度以及是否是词类歧义词,又将中、英文多义词分为4类:(1)义项联系紧密、词类歧义词,如“麻烦-trouble/bother”;(2)义项联系松散、词类歧义词,如 “change-改变/零钱”;(3)义项联系紧密、非词类歧义词,如“中心-center/core”;(4)义项联系松散、非词类歧义词,如“bank-银行/河岸”。统计检验表明,4类多义词的熟悉度差异不显著,F(3,116)=0.86,p>0.05。义项联系紧密的多义词与义项联系松散的多义词的联系程度差异显著,t(1,15)=7.23,p<0.05。选取中文多义词及其翻译对等词作为实验2的材料。

3.4 实验程序

与实验1类似。

3.5 结果与分析

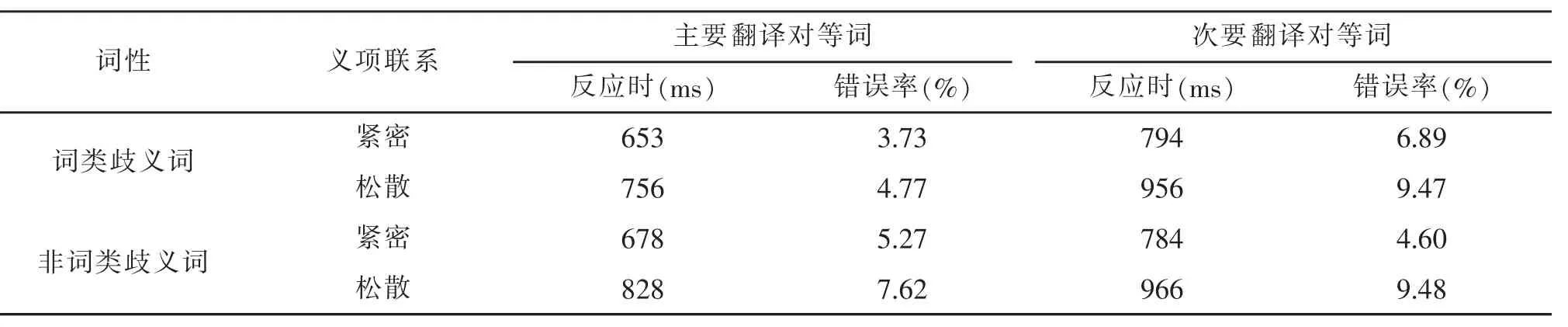

错误反应及“否”反应不纳入统计。反应时分析时删除M±3SD之外的数据。被试的平均反应时和平均错误率见表2。

反应时的重复测量方差分析表明,翻译对等词性质的主效应非常显著,F1(1,31)=157.00,p<0.001,F2(1,56)=89.48,p<0.001。主要翻译对等词的反应时显著短于次要翻译对等词。义项联系程度的主效应显著,F1(1,31)=40.21,F2(1,56)=37.82,p<0.001。 义项联系紧密的多义词的反应时显著短于义项联系松散的多义词。翻译对等词性质和义项联系程度的交互作用显著,F1(1,31)=4.34,p<0.05,F2(1,56)=3.56,p<0.05。简单效应分析表明,对主要翻译对等词,义项联系紧密的多义词的反应时比义项联系松散的多义词短126ms;对次要翻译对等词,义项联系紧密的多义词反应时比义项联系松散的多义词短171ms。即义项联系程度对次要翻译对等词所起的作用更大。

表2 义项联系程度和词性对中文多义词翻译识别的影响

错误率的方差分析表明,只有翻译对等词性质的主效应显著,F1(1,31)=5.33,p<0.05,F2(1,56)=2.15,p<0.05。主要翻译对等词的错误率显著小于次要翻译对等词。

从实验2的结果看,主要翻译对等词的翻译速度比次要翻译对等词快,错误率低。当多义词义项联系紧密时,促进翻译行为发生,导致反应时变短。同主要翻译对等词比,义项联系程度在次要翻译对等词上作用更明显。在中文多义词中,未发现显著的词性的影响作用,即无论多义词的两个意义是否分属于不同语法类别,均不影响翻译识别。

4 实验3词性和义项联系程度对英文多义词识别的影响

4.1 实验设计 与实验2相同。

4.2 被试 与实验2相同。

4.3 实验材料 选取英文多义词及其翻译对等词作为实验材料。

4.4 实验程序 与实验2类似。

4.5 结果与分析

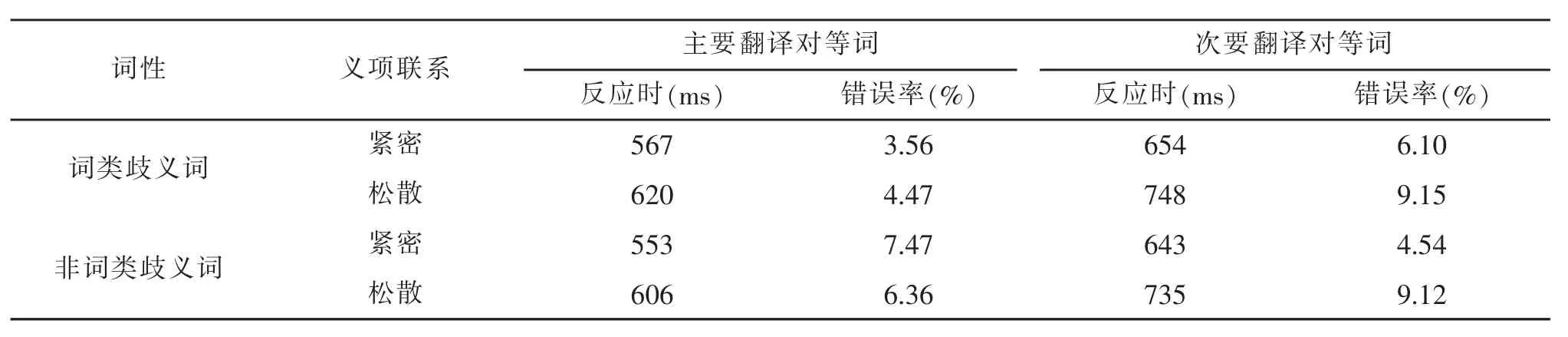

错误反应及对非翻译对等词的反应不纳入统计。反应时分析时删除M±3SD之外的数据。被试的平均反应时和平均错误率见表3。

反应时的重复测量方差分析表明,翻译对等词性质的主效应非常显著,F1(1,34)=134.78,p<0.001,F2(1,56)=123.28,p<0.001。主要翻译对等词的反应时显著短于次要翻译对等词,p<0.001。词类歧义与否的主效应不显著,F1(1,34)=2.91,p>0.05,F2(1,56)=1.34,p>0.05。 义项联系程度的主效应显著,F1(1,31)=42.21,p<0.001,F2(1,56)=33.54,p<0.001。 义项联系紧密的多义词的反应时显著短于义项联系松散的多义词,p<0.001。翻译对等词性质和义项联系程度的交互作用显著,F1(1,34)=4.31,p<0.05,F2(1,56)=5.42,p<0.05。简单效应分析表明,对主要翻译对等词,义项联系紧密的多义词反应时比义项联系松散的多义词短53.11ms;对次要翻译对等词,义项联系紧密的多义词的反应时比义项联系松散的多义词短92.9ms。义项联系程度对次要翻译对等词作用更加明显。

表3 词性和义项间联系程度对英文多义词翻译识别的影响

错误率的方差分析表明,翻译对等词性质的主效应显著,F1(1,34)=4.63,p<0.05,F2(1,56)=5.16,p<0.05。主要翻译对等词的错误率显著低于次要翻译对等词。翻译对等词性质与义项联系程度的交互作用显著,F1(1,34)=3.85,p<0.05,F2(1,56)=3.96,p<0.05。简单效应分析表明,对主要翻译对等词,义项联系紧密的多义词与义项联系松散的多义词的错误率差异不显著,p>0.05;对次要翻译对等词,义项联系紧密的多义词的错误率比义项联系松散的多义词显著低,p<0.05。

从实验3的结果看,主要翻译对等词识别的反应时比次要翻译对等词短,错误率低;当多义词义项联系紧密时,有利于翻译,该效应在次要翻译对等词中更大。在英文多义词中,同样未发现词性的影响作用,即句法特征并未激活。

5 讨论

5.1 语言表征模型对多义词翻译识别效应的解释

分布式概念表征模型 (Distributed Conceptual Feature Model,DCFM)认为,词汇意义在语义水平上以结点的形式储存,目标词和翻译对等词共享的结点越多,翻译速度越快。非翻译歧义词只有一个翻译对等词,共享全部或大部分语义结点,这种较大的语义重叠产生更快的反应。对翻译歧义词来说,多义词的语义结点分配给两个或多个翻译对等词,每个翻译对等词和多义词之间只共享部分语义结点,翻译对等词和多义词语义重叠少,激活水平亦低,翻译时间自然长。

实验1表明,被试在汉、英文多义词上表现出不对称的效应,英文多义词的主、次意义之间反应时差异大;中文多义词的主、次意义之间反应时差异小。原因主要有两方面。首先,中、英多义词的主、次意义的熟悉度和使用频率的差异程度不同。中文多义词

有些翻译对等词之间有语义联系,甚至是同义词(如中文“目标”与它的英语翻译对等词“aim”与“target”)。在这种情况下,三个词汇共享了大部分语义结点。另一些翻译对等词之间没有语义联系或语义联系较远 (如中文的 “火星”与英语翻译对等词的两种意义频率虽然不同,但相差得不太大,且两种意义的熟悉度较高;英文使用频率低,多义词出现时大多与主要意义联系,使两种意义出现的频率和熟悉度相差较大。其次,中、英多义词的意义数量有差异,中文多义词的意义数量比英文多义词少得多(刘旭刚,彭聃龄,2005),因而在出现次要翻译对等词时,需要更多的认知资源来将二者匹配,反应时就更长,错误率也会增加。而英文多义词的较多意义会引起更加显著的翻译识别劣势效应。因此,翻译对等词的数量不仅在词汇层上 (多个翻译对等词之间的竞争)有一定反响,在语义层上也有相应反响。

5.2 影响二语学习者多义词识别的因素

5.2.1 翻译对等词的性质

综合三个实验的结果,均观察到显著的翻译对等词效应,主要翻译对等词的翻译速度要比次要翻译对等词快,正确率高。根据DCFM,在翻译歧义词对中,主要翻译对等词与多义词共享的语义结点多,在语义层上语义重叠水平高,激活水平也高,激活概率大,反应时便短,错误率亦低。在词汇层面,由于主要翻译对等词是经常被认为的翻译对等词,与多义词联系更普遍,导致在词汇水平上优先得到激活。所以,语义有联系的翻译歧义词对加工得更为迅速。

5.2.2 多义词各义项之间的联系程度

DCFM不仅能解释性质不同的翻译对等词加工差异,还可以说明多义词的义项之间或翻译对等词之间联系程度的影响。图1和图2表示了多义词和翻译对等词之间不同的语义关系。“Mars”和“spark”)。 此时,每个翻译对等词只与目标词享有一定的语义结点,二者没有共享语义结点。研究发现,无论语言类型是什么,当多义词义项之间语义联系紧密时,会促进翻译行为,出现典型的语义联系效应(Lax’en& Lavaur 2010)。因为多义词激活的语义表征是两个翻译对等词共享的语义表征,三个词之间的语义表征重叠水平高,语义竞争少。反之,如果两个翻译对等词没有语义联系或语义联系松散,没有任何共享的语义结点,或共享语义结点不多,两个翻译对等词拥有各自独立的语义表征,就会产生语义竞争,导致反应时延长,错误率增加。

5.2.3 词性与句法信息的作用

实验2和实验3结果表明,无论是中文多义词还是英文多义词,均未发现显著的词性效应,即无论多义词的两个意义是否分属于不同语法类别,均未影响识别。

语言内研究表明,在无语境提供词类信息情况下,词类歧义词与词类相同的同形异义词表现出相似的加工特点。Simpson和Burgess(1985)发现,在孤立词条件下,英语同形异义词的两种意义能够得到多重激活,但这一过程要受意义的相对频率影响,主要意义激活得较早、较快,次要意义激活得较晚、较慢;且在加工后期,次要意义的激活程度减弱。本研究表明,在无语境条件下同样可以激活词类歧义词的多种意义,各种意义通达的速度、顺序与其性质(是主要翻译对等词还是次要翻译对等词)有关。由于在翻译识别任务中,受试只需激活多义词和翻译对等词的语义信息,将二者匹配,若语义重叠达到一定程度就做“是”反应,达不到一定程度,就做“否”反应。判断依据词汇层和语义层的信息即可进行,无需通达句法信息。由于句法信息与反应无关,或者未被激活,或者激活后未参与竞争,因而未影响反应。总之,由于没有语境限定,词类信息对歧义词的翻译加工没有影响,意义的相对频率却影响意义激活。汉、英词类歧义词与非词类歧义词的意义激活具有相同特点。

5.3 表意文字和拼音文字的多义词加工机制的相似性

三个实验结果表明,二语水平较高的学习者对中、英多义词认知中更多地体现出“相似”:均出现多义词识别劣势效应,义项联系程度影响识别,句法信息在无语境条件下未激活。为什么认知不同语言会得出类似的结论?

认知语言学认为,多义词的各种意义通过隐喻、转喻及概括等认知原则互为联系(Cuyckens&Zawada,2001)。词义扩展反映了人对事物的认知过程。董革非(2009)认为,中、英多义词的各个义项之间存在对应关系。这一现象暗示了多义词各个义项之间具有某种必然联系。以汉字“床”的词义发展为例,最初定义为“供人躺在上面睡觉的家具”。在现代汉语中,有了进一步的引申义或比喻义,如“床帏”可以借指男女私情秘事。“bed”一词在英文中的引申义也和性联系在一起。不同民族为何采取相近的认知策略?认知语言学认为,语义发展是人类隐喻思维的结果。范畴化、转喻和隐喻思维是多义化的主要途径,多义词的各义项间的理据性是通过转喻和隐喻思维扩展词义的必然结果(林正军,杨忠,2005)。无论使用英文还是中文,英、汉两个民族在思维方式上有共同之处。相似的思维方式会让使用不同语言、具有不同历史和文化的民族在多义词的词义发展中表现出一致性,自然在认知中也会具有一致性。本研究验证了多义词各个义项之间的理据性,同时表明,多义词的意义扩展体现了语言发展的内在规律,展示了人类认识世界的能动性,是人类认知范畴化和概念化的结果。

4 结论

(1)中—英双语者表现出显著的多义词识别的劣势效应。非翻译歧义词比翻译歧义词反应时更短,正确率更高。

(2)在无语境条件下,多义词的性质、多义词义项的联系程度影响中—英双语者对多义词的识别;中—英双语者对汉、英多义词的翻译识别具有相似性。