八月黍成 可为酎酒

2019-04-17张恺悦

张恺悦

摘 要:小口尖底瓶是仰韶文化的代表性陶器。文章结合最新的美国国家科学院分子生物考古报告与古文字学,在国际化视野下比较外国对于迦南、古埃及、美索不达米亚等类似器形陶器的用途的研究,认为仰韶小口尖底瓶是先人酿造原始酒类饮料时所用的酿具与酒具,也是最初转运酒时常用的器具,而后衍生出了更多的使用方式,它们是中国原始酒文化与世界酒文化起源的见证者。小口尖底瓶最初的功用是酿酒,随着酒超自然色彩的加深,其逐渐成为庙堂之上沟通先祖与现世的礼器,最终被龙山更为复杂庄严的礼器——酒器组合所取代。

关键词:小口尖底瓶;仰韶文化;原始酒文化;酿酒

小口尖底瓶是仰韶文化最重要的代表性陶器之一,最早见于半坡类型元君庙遗址。在被龙山文化尊、鬶、盉等系列酒器取代前,小口尖底瓶占据了从渭水谷地延续到太行山麓与河套漠北的大片江山。不论是河湟流域的西王村、冀西北曲阳的钓鱼台,还是包头的石虎山,都发现了小口尖底瓶。在仰韶文化的核心区域——渭水谷地与陕豫交界,小口尖底瓶的出土数更以千计。作为仰韶遗存最典型的出土陶器之一,又有奇怪的器形带来的种种谜团和早期汲水理论带来的神化,小口尖底瓶如今已成为仰韶文化乃至考古学文化的一种象征性符号。但长久以来,对于小口尖底瓶的准确用途,专家先贤一直莫衷一是。

1 争鸣与评论

小口尖底瓶首见于1953年开始的对陕西西安半坡遗址的清理发掘。最初的考古发掘报告[1]与巩启明先生的《仰韶文化》[2]将这种陶器定义为水器。后又有学者认为,尖底小口瓶应是重大祭祀场合使用的礼器。

1.1 水器说

安志敏先生在考古工作进行之时认为,新发现的大批尖底瓶应是汲水器,因其有較快的沉入水中的速度[3]。尖底瓶是可以自动汲水、瓶满即正的精巧陶器之说滥觞于20世纪80年代。1981年,《中国古代物理学史话》中提出尖底瓶可以利用力学重心原理巧妙从河中汲水的观点[4]。这样的物理学解释很快产生了巨大影响,为主流学界所接受。小小的尖底瓶放入水中,不需人扶,瓶满就能自动立起,且滴水不漏,如此精妙绝伦的发明是中国古代先民高超技术的体现。很快,尖底瓶为自动汲水器说受到了许多专家的支持,这样的解释也登上了半坡博物馆的展板与初中历史教材,成为展现先民智慧的事例。但到了1988年,陕西省西安市半坡博物馆孙霄与赵建刚通过实验证实了自动汲水器说的谬误。尖底瓶入水后,无论是在静水还是在河水中都不会很快地沉入水中,入水量一般不到瓶容积的1/3,且由于瓶耳过低,绝大部分尖底瓶在盛水后都因重心高于瓶耳而倾覆[5]。他们认为尖底瓶更可能是背在肩上或背上的运水器。1989年,北京大学力学系与孙霄、赵建刚合作,对7个石膏尖底瓶模型与一个对照模型瓶进行实验,8个瓶中只有一个瓶在瓶满后不会倾覆,其他7个瓶在水满后全部倾覆,这样的器形显然不是为了汲水而设计的。而半坡遗址附近的浐河河道平坦,可以直接汲水,不需要用绳子悬挂器物汲水[6]。综合实验来看,具有“满则覆”性质的小口尖底瓶是不可能用作汲水器的。孙霄猜测小口尖底瓶是古代灌溉时使用的灌溉器。通过实验发现,尖底瓶因为其瓶满则覆的特性,灌溉效率比普通瓶更高,且十分省力。2002年,王仁湘先生提出小口尖底瓶是干旱地区特有水器的猜测,它的小口可以抑制蒸发过程[7]。2013年,崔俊俊、马金磊提出小口尖底瓶应是插入地下作保温器皿的原始“暖瓶”[8]。2015年,韩明友通过实验发现小口尖底瓶相较平底瓶沉降速率更高,能起到净化水质加快杂质沉淀的作用,是古人为了净化饮用水水质发明的净水瓶[9]。

但这些猜测也大多远离了新石器时代的生产力水平。小口尖底瓶虽然易于倾覆,但其容积太小,单靠小口尖底瓶灌溉效率很低。小口尖底瓶插入土中固然能够保暖,但每次饮用都要挖坑深埋,封住瓶口,岂不浪费大量精力?尖底瓶的设计可以加速沉淀,但沉淀杂质无论如何都不能将水质净化到健康的饮用级别。这些在汲水说被否定后提出的新的水器说观点注意到了尖底瓶的一部分优点,这些优点其实全部服务于尖底瓶的本质功用——一种既需要密封防止蒸发,又需保温,还需沉淀杂质的人类行为。

1.2 礼器说

许多学者认为,相较于日常的汲水、饮水,尖底小口瓶的设计不适合日常生活使用,应是重大祭祀场合使用的礼器。因甲骨文中“酉”字为一个明显的尖底瓶图案,故苏秉琦先生称小口尖底瓶为“酉”瓶。“酉”在甲骨文中较早期卜辞中写作、、,尔后发展出了、、等字形,这些都是一目了然的尖底瓶形象。尖底瓶中的横可能象征着尖底瓶中储藏的液体,而上方的则很像仰韶文化遗址中出土的陶漏斗。他认为,绘有固定纹饰的酉瓶不是供日常使用的,而是为了满足神职人员宗教上的需求[10]。尖底瓶应是一种祭器或礼器,有些彩陶应属“神职”人员专用器皿[11]。苏秉琦先生的看法得到了许多专业学者的认同,礼器说建立在小口尖底瓶的器形与“酉”字字形的对应基础之上,而“酉”字恰恰是“奠”字的一部分,也是干支之一。苏秉琦先生猜测,“奠”字甲骨文小口尖底瓶之下的部分可能是一个玉琮,古人将小口瓶插入玉琮之中以礼天地。王先胜先生则认为,小口瓶的整体设计不是从日常生活或生产的角度考虑的,因此是一种祭器、礼器,在使用时需要双手抱在怀中,很有庄重之感[12]。郑志强认为尖底瓶是悬挂在统治者身边的“侑卮”,其作用完全等同于孔子的那番说教,警醒君王不要自满自大[13]。此外还有朱兴国的“魂器”说、李宝宗的“男根崇拜”说,也可以看作是礼器说的支持者,但因其观点过于激进,在此不赘述。

然而与明显是礼器的山东白陶鬶不同,小口尖底瓶因其巨大的出土量似乎不可能是礼器,而应该是一种更贴近日常生活、在工作实践中被广泛使用的器皿。在仰韶时代的半坡、史家、庙底沟与西王村都出土了大量的小口尖底瓶。早期的尖底瓶制作尤为粗糙,且纹饰简单,大部分只有绳纹,到了马家窑时代才开始在尖底瓶上绘纷繁复杂的花纹。根据时间顺序来看,尖底瓶的数量由多到少,工艺由劣到优,其在诞生之初被大量使用,制作并不精美,不太可能是供礼器之用的,礼器更可能是后天产生的新用途。

2 对酉瓶本用的探讨

持礼器说的学者注意到了“酉”字与“酒”字之间的联系,但他们认为,根据半坡文化的经济发展水平与原始社会农业效率,不可能存在大规模的酿造文化[14]。仰韶时代的农业不能支撑大规模的酿酒活动,即使有真正的酒产出,也是给神而不是给人使用的。这些尖底瓶与大汶口早期提梁鬶、杯、觚一样,不应视作普通的生活用具,而是“神器”[15]。

但小口尖底瓶因其巨大的出土量似乎不可能是礼器,应该是一种更贴近日常生活、在工作实践中被广泛使用的器皿。另一方面,礼器说学者们的推测都是建立在仰韶时代农业生产无法支持大规模酒酿活动的猜测之上的,可是仰韶时代的先民们真的没有酿酒的技术与剩余粮食来酿酒吗?

2004年,美国学者Patrick Mcgovern领导的团队对贾湖出土的一个双耳小口鼓腹罐的陶片做了分子生物学分析,认定16件贾湖陶器残片中有13件带有原始酿酒过程中产生的残余成分,因此可以确定此件器物是世界上现发现的最早的酿酒器[16]。贾湖遗址的同位素测年比仰韶文化中最早出现小口尖底瓶的半坡遗址要早2000余年,在仰韶时代的黄河流域不可能尚未发明酿酒的技术。此外,贾湖检测出原始酒类残余的器物在器形上与仰韶文化早期以半坡类型为代表的杯形口双耳鼓腹尖底瓶很是神似。贾湖这件酿酒器也为杯形口,上腹部有两耳,耳上有一对小孔,鼓腹,圜底。根据考古报告,在贾湖遗址以北的河北磁山遗址出土了年份较晚的大批小口双耳壶,这种小口双耳壶器形与贾湖酿酒器十分相近,同为小口造型,鼓腹鼓肩[17]。裴李岗出土的圜底小口壶底部突出,有向尖底发展的趋势。小口的造型可以抑制瓶中液体的蒸发,圜底可以加大杂质的沉淀速率,而愈趋尖底愈容易埋入土中发酵。在两河流域、格鲁吉亚与亚美尼亚发现的公元前5000年左右早期釀酒器与贾湖、裴李岗、磁山发现的小口双耳壶造型也极其类似,均为小口、鼓腹、圜底造型,双耳或无耳,有的也带有杯形口造型[18]。卡尔巴阡山以北出土的早期欧洲酿酒器也几乎都是鼓腹,圜底造型,小口,有双耳或无耳,甚至带有绳纹[19]。

可以看到,大部分的早期酿酒器具器形上都有相同之处——小口、鼓腹、圜底,这样的造型应该也是针对粮食发酵专门设计的。而在较半坡遗址更早的北首岭,考古发掘发现了许多杯形口双耳鼓腹壶,这些杯形口双耳壶与贾湖的双耳壶造型神似,但北首岭的双耳壶两耳位置更低,趋近于中心。如果北首岭的双耳壶由平底发展为尖底,双耳位置下降到高度的1/3处,由鼓肩向溜肩发展,一个半坡式的杯形口尖底瓶便诞生了[20]。可以合理地推测,磁山、裴李岗的先民们继承了贾湖时代黄河流域的酿酒技术,又将酿酒的技艺传给了北首岭与半坡的先民,酿酒器具也从贾湖时代圜底的小口双耳壶,逐渐向小口双耳尖底瓶演进,双耳的位置也变得越来越低。

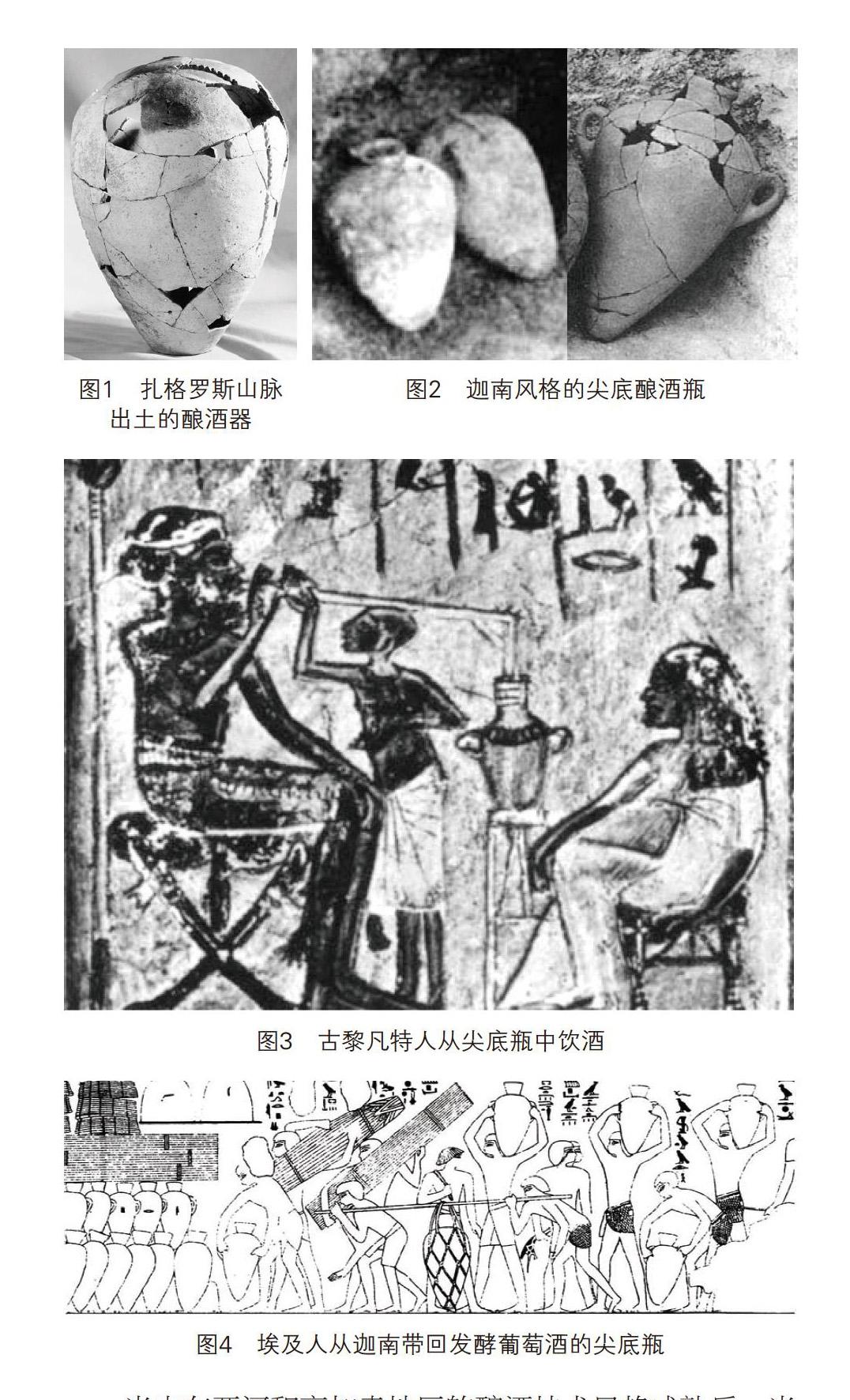

当中东两河和高加索地区的酿酒技术日趋成熟后,当地先民们开始使用小口双耳尖底瓶酿酒,这个现象似乎到目前为止并没有被国内学界注意。迦南、古埃及与高加索地区从公元前3000到公元前2500年开始使用尖底的小口器皿酿造葡萄酒,这些尖底小口瓶与几千年前原始的圜底小口瓶在器形上一脉相承,两河流域的原始居民也继承了6000多年前当地的原始葡萄酒酿造技术。考古学家在公元前3150年左右的埃及法老斯科皮翁的墓葬中发现了700个双唇口小口瓶,折肩造型,无耳,这些双唇口小口瓶由皮革或沙子密封,贮藏着3150升左右的葡萄酒[21]。在迦南,有大量的小口尖底瓶出土,这些尖底瓶年份最早的有5000年左右的历史,它们都是作为酿酒器被贮藏的[22]。早期的迦南小口尖底瓶无耳,埋在土中用来发酵葡萄酒,后来在腹部添上两个耳,更便于长途运输,小口尖底瓶也就从单纯的酿酒器演变为运酒器。

公元前2000年左右,埃及人将迦南人用来酿酒的尖底瓶吸纳到埃及文化之中,用小口尖底瓶取代小口壶酿酒。许多出土的尖底瓶上带有指示“葡萄酒”的象形文字。后来,小口尖底瓶随着葡萄酒贸易流传到希腊、伊特鲁里亚与非洲,希腊人将小口尖底瓶用作重要的贸易运输器皿,用来在船上运输酒、蜂蜜或橄榄油。迦南、埃及的小口尖底瓶,许多与半坡一样使用杯形口设计,这样的抑制蒸发的设计不便于直接饮用,因此要使用吸管从小口尖底瓶中喝酒。在古高加索地区与古巴比伦,先民们也是使用吸管饮用发酵好的葡萄酒。

通过比对其他文明的相似器物,可以很合理地推测,仰韶文化中的小口尖底瓶也是发酵酒精的器皿,其使用方法与古巴比伦、埃及与迦南的小口尖底瓶一致:尖底插入土中,小口用沙子等原始材料密封,双唇口或杯形口可以进一步降低蒸发、便于密封。作为酿酒器具的同时,这些尖底瓶也被用作原始酒的转运器具,直接抱在胸前或背在肩上转运其中贮藏的美酒。

尖底瓶的造型抑制了瓶中液体的蒸发,埋入土中确实可以保温、防止液体蒸发。也正是因此,这种器形才在欧亚大陆被新石器时代晚期的先民广泛使用,用来更恒温地酿制美酒。小口尖底瓶可以有效提高沉降效率,在酿造过程中使得酒渣能更充分地沉淀在瓶底,提高了发酵效率,也提高了口感。尖底瓶中的液体不是倒出饮用的,而是需要插入吸管饮用,这样能避免吸上尖底部分沉积的酒渣。这也是尖底瓶在进入龙山时代后逐渐被更方便的尊、盉、鬶等组合取代的原因之一。

古文字学的方法可以进一步佐证上述的猜测。《说文解字》云:酉,就也。八月黍成,可为酎酒。象古文酉之形。金文中酉写作,是古器小口尖底瓶的象形,从甲骨文的衍化而来。此器的本用是在八月黍成熟后用来酿酒。当小口尖底瓶逐渐被淘汰后,酉的用途也就湮没在历史之中,成为虚无缥缈、不可捉摸的天干地支了。清人在注说文之时,已经不知道酉器的真实用途与形态,便只能用“酉,秀也;秀者,物皆成也”这样的解释去附会酉字的本意。

《美国国家科学院院刊》公布的科技考古报告也为上述阐释提供了证据。斯坦福大学考古中心对浐河东北米家崖遗址H82、H78两个灰坑出土的5件小口尖底瓶和2件陶漏斗做了分子生物学分析,发现了典型的发酵酒类过程中淀粉糖化的痕迹。在陶漏斗与小口尖底瓶中还发现了一些黍亚科草本植物种皮的残留,电子光谱分析法检测到了草酸钙的存在,这些都是酿制酒类的信号。由此推证,小口尖底瓶确实是一种古老的酿酒器,其使用方法也与中东、黎凡特和埃及的尖底瓶一样,插入土中后密封瓶口,酿造原始的酒精饮料。

这些可以证实《说文解字》中对于“酉”字“八月黍成,可为酎酒”的解释,并不是许多人认为的穿凿附会,酉瓶确实是用来“为酎酒”的,其主要原料也确实是黍。许慎可能接触了一些今人所不知的资料,这些资料保有了对酉瓶本用的介绍。

3 结论

结合对世界其他早期文明相似器具的分析与美国的科技考古报告,可以认定仰韶文化的代表器物之一——小口尖底瓶与世界上其他小口尖底瓶一样,也是发酵原始酒类所用的酿具。

根据考古报告,中国河南贾湖发现了世界上年份最早的酿酒化学残留,比两河流域与高加索地区至少要早2000年,而仰韶的小口尖底瓶也是世界此类同形器物中的先行者。在仰韶文化走向衰微逐渐被龙山文化取代后,中亚和西亚才开始出现此类的小口尖底瓶。中国很可能是世界酒文化的源头,也是小口尖底瓶酿酒运酒习俗的源头。两河、欧洲系统的酿酒文化与小口尖底瓶可能来源于中国,也可能是独自产生。解决这些问题需要更多更广泛的比较研究,尤其是对河中和费尔干纳地区考古报告的研究。由于笔者俄语能力有限,未能阅读有关呼罗珊、锡斯坦和中亚地区陶器考古的更多文献,未能在西亚和东亚趋同的早期酿酒习俗之间提出假设的联系。

科技考古报告也可以证实,《说文解字》对“酉”字的解释并不是穿凿附会,“酉”在早期就是指代小口尖底瓶的符号。小口尖底瓶最初的用途是酿酒,所谓“八月黍成,可为酎酒”。可能酒精饮用过度后的致幻作用,让先民们在酒和超自然与往生间建立了联系。酒的诞生毫无疑问应是在与酒有关的各类礼仪诞生之前的,那么大量出土的小口尖底瓶最初也肯定是作为酿具,尔后才随着酒超自然色彩的产生与酒在祭祀中的使用,被赋予了一丝神秘与超越的气息,成为庙堂上第一批祭器和先民与祖先沟通的桥梁。

在甲骨文中,可以识读的至少有五个字与“酉”有关。“酒”字,由尖底瓶和旁边的水组成,写作,原意是粮食发酵的饮料,甲骨文中指一种特殊的祭祀仪式,如“酒大丁”。醴字由一个和和组成,左边是一个酉瓶,右边是一个豆,豆上有侍奉神祗之器,在甲骨文中应该也是指一种用到酒的祭祀仪式,如“癸未卜,贞:酉□醴,惠有酒。用。十二月”(合集15818)。“酉彡”字可能指礼仪中拍酒瓶奏乐的仪式,是“击缶”的源头[23]。“奠”字写作,后来发展为金文中的,可以看出是一个桌上摆着酉瓶的祭祀形象。“酌”字为加上右边的勺形组合而成(合集26039),金文发展为,象征着取出酉瓶中的液体,引申为行觞饮酒。这五个字全部跟祭祀有关,这些祭祀过程中都要使用到酒,酒似乎象征着天人之中的一种媒介。

可以推断,在小口尖底瓶诞生后的2000年间,随着社会分工的发展与社会结构的日益复杂,酒也由先民们最初用来追求口腹之欲的饮料变为了庙堂之上沟通祖先灵魂的鬯醴。当酒被蒙上了沟通现实世界与超越世界的面纱后,酉瓶也便不再是普通人可以常用的酿具了,从茅舍地穴中一跃成为了新诞生的庙堂之上庄严的礼器,日后被龙山更為复杂、庄重,能够体现等级区分的酒器组合所取代。

参考文献

[1]西安半坡博物馆.西安半坡[M].北京:文物出版社,1982.

[2]巩启明.仰韶文化[M].北京:文物出版社,2002.

[3]安志敏.仰韶文化[M].北京:中华书局,1964.

[4]王锦光,洪震寰.中国古代物理学史话[M].河北:河北人民出版社,1981.

[5]孙霄,赵建刚.半坡类型尖底瓶测试[J].文博,1988(1).

[6]王大均,唐琎,张菁,等.半坡尖底瓶的用途及其力学性能的讨论[J].文博,1989(6).

[7]王仁湘.仰韶文化渊源研究检视[J].考古,2003(6).

[8]崔俊俊,马金磊.小口尖底瓶功用刍议[J].黑龙江史志,2013(21).

[9]韩明友.仰韶小口尖底瓶的功能模拟与探释[J].社会科学战线,2015(12).

[10]苏秉琦.中国文明起源新探[M].上海:生活·读书·新知三联书店,1999.

[11]苏秉琦.关于重建中国史前史的思考[J].考古,1991(12).

[12][14]王先胜.关于尖底瓶,流行半个世纪的错误认识[J].社会科学评论,2004(4).

[13]郑志强.小口双耳尖底瓶应为“侑卮”[N].中国社会科学报,2012-7-30.

[15]苏秉琦.关于重建中国史前史的思考[J].考古,1991(12).

[16]Mcgovern E.Patrick,J.Zhang,J.Tang,Z.Zhang,G.Hall,R.Moreau,A.Nunez,E.Butrym,M.R.Richards,C-S.Wang,G.Cheng,Z.Zhao andC.Wang.Fermented beverages of pre-and proto-historic China[J].Proceedings of the National Academy of Sciences,2004(51).

[17]河北省文物管理处,邯郸市文物保管所.河北武安磁山遗址[J].考古学报,1981(3).

[18][21]Mcgovern E.Patrick,Robert G.Mondavi.Ancient Wine:the search for the origins of viniculture[M].Princeton,New Jersey:Princeton University Press,2003.

[19]Sulimirski T.Corded ware and globular amphorae north-east of the Carpathians[C].Athlone Press,1968.

[20]田建文.尖底瓶的起源——兼论半坡文化与庙底沟文化的关系[J].文物季刊,1994(1).

[22]Virginia R.Grace.Amphoras and the ancient wine trade[M].Princeton,New Jersey,the American School of Classical Studies at Athens,1979.

[23]李立新.甲骨文“酉彡”字新释[J].中原考古,2011(1).