超声造影诊断海绵状肝血管瘤临床价值及其影像表现分析

2019-04-17张罡桂明坤于泊洋

张罡 桂明坤 于泊洋

肝血管瘤属于肝脏良性肿瘤,临床上常根据其病理分为海绵状血管瘤、血管内皮细胞瘤、毛细血管瘤、硬化性血管瘤4种类型,其中以海绵状血管瘤最为常见,其发病率可达总发病率的60%[1]。肝血管瘤的发生多与血管畸形有关,血管畸形的产生会导致血流动力学改变,并对血管壁造成损伤,进而增加血管内皮生长因子(VEGF)表达,促进内皮细胞增生,最终形成肝血管瘤[2]。肝血管瘤通常无明显的不适症状,若不及时作出诊断,将延误患者治疗进程。本研究主要探讨超声造影诊断海绵状肝血管瘤的临床价值,并分析其影像学表现。具体内容如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年9月至2018年3月本院治疗的94例疑似海绵状肝血管瘤的患者作为研究对象,其中男35例,女59例;年龄25~68岁,平均年龄(46.37±5.82)岁。所有患者均行常规超声及超声造影检查。本研究经我院医学伦理委员会审批同意。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:①年龄18~70岁。②既往无肝病史。③患者均签署知情同意书。排除标准:①近期服用肝毒性药物者。②合并其他系统恶性肿瘤者。③合并高血压、高血糖、高血脂等疾病。④精神异常者。⑤依从性较差者。

1.3 方法 所有患者均先行常规超声检查,再行超声造影检查,方法如下:患者均选用飞利浦公司生产的型号为IU22型彩色多普勒超声诊断仪进行全肝扫查,探头频率为2.0~4.0 MHz,机械指数为0.08~0.13,详细观察并记录患者血管瘤的形态学特征、血管瘤内部及周边情况。随后将超声诊断仪的探头频率设置为2.5~4.0 MHz,利用高压注射器经肘静脉为患者注射2.2 mL造影剂(意大利Bracco公司,Sono Vue造影剂),并利用5 mL生理盐水快速冲洗套管。开始注射时计时,7 s时按下动态存储器,存储所得影像。持续观察病变组织及肝组织,直至造影剂消失,并观察造影期间肿瘤与肝实质的动态增强过程。

1.4 观察指标 将病理结果作为诊断金标准,对比常规超声与超声造影的诊断准确度、灵敏度及特异度,并分析患者的超声造影影像学表现。

1.5 统计学方法 用SPSS 25.0软件处理数据,计数资料用X2检验,率表示;计量资料用t检验,(s)表示;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 病理结果 94例患者中经病理诊断有65例确诊为海绵状肝血管瘤,共发现病灶数73个,其中肝左叶病灶数有25个,肝右叶病灶数有48个,直径为1.4~4.3 cm,平均直径为(2.79±0.82)cm。

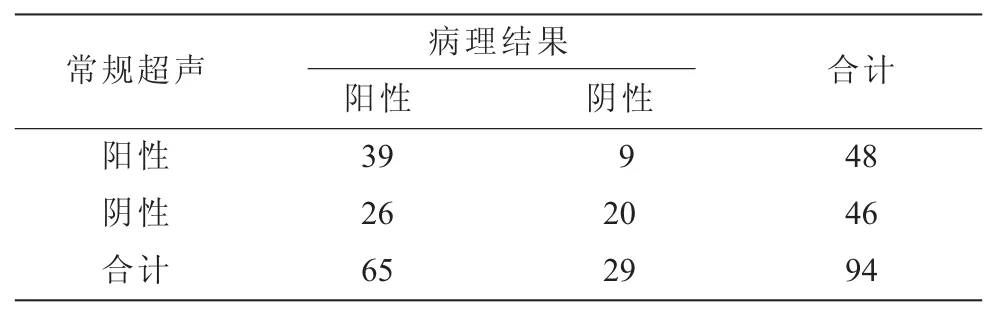

2.2 常规超声诊断结果(表1) 65例确诊患者中,经常规超声检查发现海绵状肝血管瘤的有39例,共包含病灶数46个,34例患者呈现高回声,考虑为血管瘤;有9例患者被误诊,经病理检查发现有8例为原发性肝癌,1例为腹水,有26例患者因病灶表现不典型被漏诊。

表1 常规超声诊断结果(n)

2.3 超声造影诊断结果(表2) 65例确诊患者中,经超声造影检查发现为海绵状肝血管瘤的有57例,共包含病灶数67个。

表2 超声造影诊断结果(n)

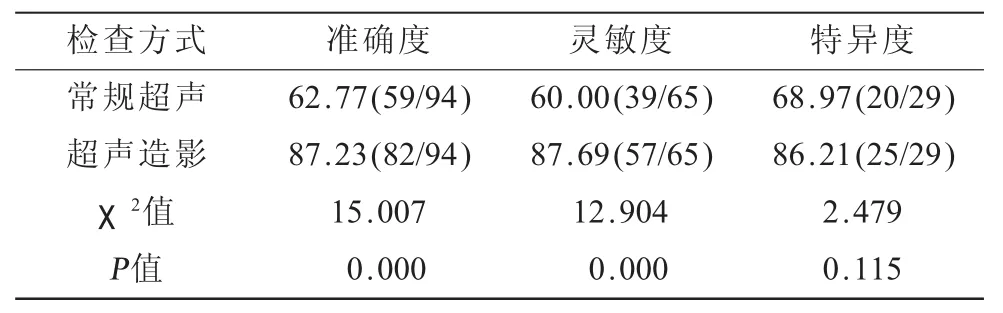

2.4 常规超声与超声造影诊断情况比较(表3)超声造影诊断准确度及灵敏度均较常规超声高,差异有统计学意义(P<0.05)。

表3 常规超声与超声造影诊断情况比较 单位:%

2.5 肝血管瘤超声造影影像学表现分析 经超声造影检查发现的67个病灶中,共呈现2种增强方式,包括:①周边向中心完全充填,在动脉周期中有28个病灶表现为环状增强,有11个病灶表现为结节状增强,边缘整齐、清晰,但呈现不规则形态,随着超声检查时间不断延长,造影剂逐渐充填至中心。②充填时间缩短,整体呈现增强状态,在动脉周期中有16个病灶呈现整体快速增强,其中9个病灶的充填时间缩短1 min,甚至几秒。本次检查过程中发现有5个病灶为低回声病灶,主要为形成钙化或形成血管瘤内血栓。有5例患者被误诊,经病理诊断有2例为肝囊肿,1例为肝细胞腺瘤,1例局部脂肪病变。8例患者因病灶表现不典型被漏诊。

3 讨论

肝血管瘤是临床上较为常见的肿瘤疾病,其病理组织学显示海绵状肝血管瘤最为常见,硬化性血管瘤较为少见,女性患者数量多于男性,疾病发生早期多无明显的临床表现,且无需进行治疗,但随着病情不断发展,血管瘤不断增大或逐渐靠近肝脏表面时,可出现压迫周围脏器的症状,并存在自发或外伤导致破裂的风险[3-4]。因此,早期对海绵状肝血管瘤作出准确的诊断十分关键。

以往,临床上常采用常规超声对海绵状肝血管瘤进行诊断,具有操作简单、安全性高、无创、可重复操作、费用低等优势,但其漏诊、误诊率高,使其应用受到一定限制[5]。超声造影是目前诊断海绵状肝血管瘤的新方式,其主要利用造影剂增强血管内部回声,进而提升诊断准确度,临床上常将其用于增强心肌、肝、肾、脑部等实质性器官的二维超声影像及血流多普勒信号中,可有效反映正常组织与病变组织的血流灌注情况[6]。本研究结果显示,超声造影诊断准确度及灵敏度均较常规超声高,表明与常规超声相比,超声造影可显著提升诊断准确度及灵敏度,这主要与瘤体较多有关,进入肝脏的血流量未出现增大,而肝动脉未出现增粗、迂曲,可使瘤体内的压力降低,流速及单位血流量减慢,进而可使造影剂仅在血管内停留,即使进入延迟期,也不会进入组织间隙中,可更加准确反映组织的血流灌注效果,尤其针对低回声病灶[7]。李勇等[8]研究指出,超声造影可良好的反映肝硬化背景下肝细胞肝癌与肝血管瘤血流灌注的差异;龚金玲等[9]研究指出,超声造影在肝血管瘤与原发性肝细胞癌鉴别中的敏感性及特异性均较常规超声强。海绵状肝血管瘤的发生多与血管畸形有关,呈现大小、粗细不等的血窦,临床认为血流动力学与其造影表现密切相关,对血管瘤均具有较高的敏感性及特异性,造影剂注射早期(2~3 s)病灶周边即出现染色,造影剂清除缓慢,可持续充盈超过18 s,造影剂所表现的快进、慢出的现象属于血管瘤的典型特征,通常被称为“早出晚归征”。本研究结果显示,经超声造影检查的67个病灶中,有5个病灶呈现低回声,并均确诊为肝血管瘤,这主要与超声造影可实时不间断的对病灶增强情况进行观察有关,同时,其对血栓及钙化部位也较为敏感,血流灌注不良,并呈现“早出晚归征”时,则可考虑为血管瘤。而常规超声对于时间层面的分辨率较低,无法对病灶增强的过程进行实时、动态、完整的观察,且无法明确诊断低回声病灶,进而导致部分鉴别诊断的信息遗漏,造成误诊。本研究结果显示,常规超声检查有26例患者被漏诊,漏诊率为40.00%,超声造影检查8例患者被漏诊,漏诊率为12.31%,常规超声漏诊率较超声造影高,表明常规超声漏诊概率较高,易造成患者治疗延误,这可能与常规超声无法清晰显示肝脏血流灌注情况有关,无法完整观察栓塞及阻塞部位,进而造成漏诊;而超声造影可清晰显示肝脏高回声型、边缘高回声型及低回声型,且可有效区分相似疾病[10]。王文进[11]研究指出,低回声超声造影诊断非典型肝血管瘤的价值较大,可有效提升诊断正确率,且在不同的增强模式下的增强造影还可有效判定肝血管瘤的大小;方靓等[12]研究指出,实时超声造影可敏感显示肝巨大血管瘤的动态增强特征,有助于提升超声诊断准确性。

综上所述,超声造影在海绵状肝血管瘤诊断中具有较高临床价值,其可有效区分高回声病灶与低回声病灶,提升诊断准确度及灵敏度,降低漏诊率。