标准大骨瓣减压术治疗重型颅脑损伤的临床疗效及预后观察

2019-04-17牛鸣纲

牛鸣纲

重型颅脑损伤是临床常见的重症疾病,具有较高的致残率与致死率,发病后常伴有呼吸困难、意识障碍、出血及颅内压升高等,患者若不及时接受治疗,可导致患者昏迷加重甚至死亡[1-2]。及时有效的降低颅内高压是治疗重型颅脑损伤关键所在,目前外科手术是治疗本病的常用方法,其中标准大骨瓣减压术和常规骨瓣开颅术是临床常见两种术式,均可有效降低颅内压,但对其预后效果仍存在较大争议[3-4]。鉴于此,本研究将进一步探求标准大骨瓣减压术治疗重型颅脑损伤的临床疗效及预后效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择本院2015年10月至2017年7月收治的重型颅脑损伤患者102例,经医学伦理委员会批准,将其按抽签法分为两组,每组各51例。观察组中男29例,女22例;年龄24~68岁,平均年龄(45.85±5.03)岁;病程0.2~1.4 h,平均病程(0.76±0.15)h;格拉斯哥昏迷评分(GCS)[5]3~7分,平均(4.89±1.20)分。对照组中男30例,女21例;年龄23~68岁,平均年龄(45.80±4.98)岁;病程0.2~1.5 h,平均病程(0.78±0.16)h;GCS 评分4~7分,平均(4.93±1.22)分。比较两组一般资料,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 入选标准 纳入标准:均经颅脑MRI、CT等影像学确诊为重型颅脑损伤;GCS评分<8分;患者家属了解研究内容、目的,并签署知情同意书;具有明确手术指征,如意识障碍、幕上血肿、颅内压过高、严重脑水肿且中线移位。排除标准:合并凝血功能障碍;合并免疫系统疾病者;有脑血管病或颅内肿瘤者;合并严重心、肾、肝等重要脏器障碍者。

1.3 方法 两组入院后均予以脱水、纠正酸中毒、营养支持等常规治疗。对照组采用常规骨瓣开颅术:患者呈仰卧位全身麻醉后,将其头偏于健侧30°~40°,并予以固定,依据术前CT检查确定梗死、血肿范围与面积,在额瓣、颞顶瓣、额颞瓣开颅,切口形状马蹄形,去骨瓣的骨窗大小为6 cm×8 cm,将血肿组织彻底清除后,将梗死和坏死的脑组织切除,彻底止血后行颅脑内外减压术。观察组采用标准大骨瓣减压术:体位与麻醉方式同对照组,于颧弓上耳屏前1 cm处做一切口,切口绕过耳廓,绕顶骨正中线直至前额部发际处,随后游离带颞肌骨瓣或骨瓣,顶状骨瓣膜旁开正中线矢状窦3 cm左右,将蝶骨嵴咬除向颞底扩大骨窗,大小约为12 cm×16 cm,直达颅窝底,于血肿较厚部位做一切口,释放部分血性液体,放射状切开硬膜,大小接近骨窗,彻底清除脑梗死组织及颅脑血肿组织,彻底止血后行硬脑膜减张缝合,硬膜下放置引流管后常规缝合切口。两组术后均予以控制颅内压、抗感染、维持内环境稳定等常规治疗,待其病情稳定后,指导其早期下床康复训练。

1.4 评价指标 术后随访6个月,参照格拉斯哥预后评分表(GOS)[6]对两组疗效进行评估,评估标准:5分为恢复良好;4分为轻度残疾;3分为重度残疾;2分为植物生存;1分为死亡。总有效率=(恢复良好例数+轻度残疾例数)/总例数×100%。于手术前、手术后1周采用便携式全功能JYH_ICP-2A(-PD)颅内压监测仪[基睿仪器(上海)有限公司]检测两组颅内压水平;于手术前、手术后1周取两组患者清晨空腹静脉血3 mL,离心取血清后,采用酶联免疫法检测C反应蛋白(CRP)、白介素-6(IL-6)等炎症因子水平;分别于手术前、手术6个月后采用日常生活活动能力表(ADL)[7]对两组日常活动能力进行评估,满分为100分,分值越高,表明患者日常活动能力越好。采用美国国立卫生院神经功能缺损评分(NIHSS)[8]对两组神经功能恢复情况进行评估,0~55分,分值越低,表明患者神经功能恢复越好。记录两组随访期间颅内感染、切口疝、脑积水、外伤性癫痫等并发症发生情况。

1.5 统计学方法 采用SPSS 19.0统计学软件,计数资料以率表示,组间比较采用X2检验;计量资料采用(s)表示,组间比较采用t检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

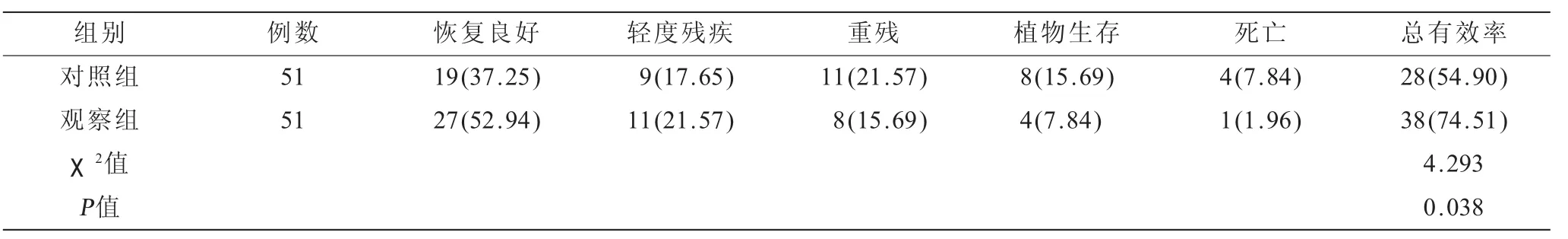

2.1 两组患者临床疗效比较(表1) 观察组总有效率较对照组高,差异具有统计学意义(P<0.05)。

2.2 两组患者手术前后颅内压与炎症因子水平比较(表2) 手术前,两组颅内压、炎症因子水平相比,差异无统计学意义(P>0.05);术后1周,观察组颅内压、CRP、IL-6水平均较对照组低,差异具有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组患者临床疗效比较[n(%)]

表2 两组患者手术前后颅内压与炎症因子水平比较(s)

表2 两组患者手术前后颅内压与炎症因子水平比较(s)

注:1 mmHg=0.133 kPa

组别 例数 颅内压/mmHg CRP/(mg·L-1) IL-6/(ng·L-1)手术前 术后1周 手术前 术后1周 手术前 术后1周对照组 51 32.41±4.03 21.26±3.24 28.65±5.41 13.20±3.12 15.26±2.47 7.20±1.65观察组 51 32.45±3.98 13.41±2.68 28.71±5.43 9.14±2.06 15.30±2.50 5.26±1.12 t值 0.050 13.33 0.056 7.755 0.081 6.947 P值 0.960 0.000 0.956 0.000 0.935 0.000

2.3 两组患者手术前后NIHSS与ADL评分比较(表3) 手术前,两组NIHSS、ADL评分相比,差异无统计学意义(P>0.05);术后6个月,观察组NIHSS评分较对照组低,ADL评分较对照组高,差异具有统计学意义(P<0.05)。

表3 两组患者手术前后NIHSS与ADL评分比较(s) 单位:分

表3 两组患者手术前后NIHSS与ADL评分比较(s) 单位:分

组别 例数 NIHSS ADL手术前 术后6个月 t值 P值 手术前 术后6个月 t值 P值对照组 51 25.65±4.21 13.27±2.65 17.773 0.000 32.14±5.26 60.32±10.24 17.481 0.000观察组 51 25.68±4.24 8.62±2.47 24.828 0.000 32.20±5.28 75.64±9.65 28.202 0.000 t值 0.036 9.167 0.058 7.776 P值 0.972 0.000 0.954 0.000

2.4 两组患者并发症发生率比较 随访期间,观察组并发症发生率为7.84%(4/51),其中切口疝1例、脑积水2例、外伤性癫痫1例;对照组发生率为23.53%(12/51),其中颅内感染3例、切口疝4例、脑积水3例、外伤性癫痫2例,组间相比,差异具有统计学意义(X2=4.744,P=0.029)。

3 讨论

近年来随着高空作业、交通事业不断的发展,重型颅脑损伤的患病率逐渐增加,且该病起病急,病情发展快,且发病后患者多伴有颅内出血、脑水肿等不良事件[9]。经临床研究证实,重型颅脑损伤继发脑水肿可导致脑疝或颅内压升高,而颅内压升高是导致患者死亡的关键原因,因此及时有效的降低颅内压对降低疾病病死率具有重要意义[10]。

继发性脑损伤与原发性大脑损伤的存在决定重型颅脑损伤患者的预后,而创伤后颅内压升高可导致患者出现脑部水肿,是诱发继发性脑损伤的关键所在。临床研究表明,CRP、IL-6等炎性细胞因子水平异常升高,可引起神经炎症,进一步增加颅内压、加重脑水肿及脑损伤[11]。因此临床可将CRP、IL-6作为评估患者预后重要指标。本研究结果显示,观察组总有效率、炎症因子水平、颅内压水平、NIHSS与ADL评分及并发症发生率均优于对照组,结果提示,标准大骨瓣减压术治疗重型颅脑损伤效果确切,改善患者预后。分析原因在于常规骨瓣开颅术主要局限于颞顶瓣、额颞瓣及额瓣等位置,只起到局部减压作用,减压效果存在局限性,且骨窗较小,颅内组织无法充分的显露,不利于梗死组织、血肿组织清除,从而易增加术后并发症发生,影响患者预后。而标准大骨瓣减压术且骨窗直径得以扩大,利于脑组织充分显露,利于血肿组织及坏死的脑组织清除,从而减少术后脑组织损伤[12];且骨窗范围较大,可显著缓解颅内高压,提高手术安全性,使脑部组织代偿空间充裕,改善脑组织微循环,降低术后并发症发生率,利于患者早期康复训练,提高其日常活动能力。

综上所述,标准大骨瓣减压术可减轻重型颅脑损伤患者机体炎症反应,降低颅内压及并发症发生率,提高日常活动能力,改善患者预后。