机械辅助自适应牵伸康复装置对脑卒中后前臂肌群功能的影响

2019-04-17倪彦君唐迪雄鹰王天义朱林剑张德安包海涛吴昊崔向红

倪彦君 唐迪 雄鹰 王天义 朱林剑 张德安 包海涛 吴昊 崔向红

目前,我国脑卒中患者发病率逐年上升,医疗水平的提高虽然使脑卒中患者病死率明显减低,但绝大多数幸存患者均遗留有功能障碍,严重影响日常生活[1]。研究表明,80%以上的脑卒中患者存在肢体痉挛,是病情恢复和功能康复过程中的主要问题[2]。前臂旋前肌群痉挛较为常见,严重影响前臂旋转及手部功能恢复[2]。缓解前臂旋前肌群痉挛,降低肌肉张力,是提高脑卒中患者上肢功能,改善日常生活活动能力的关键[3]。我中心与大连理工大学合作,共同研发机械辅助被动牵伸装置(专利号ZL 2013 1 0074498.1),用于患侧前臂旋前肌群被动牵伸,降低肌张力,已取得良好效果[4]。我们对牵伸装置的控制系统进一步升级,设计制造“自适应控制”系统(专利号ZL 2016 1 0556080.8)。该控制系统可以根据患者肌力、肌张力等情况,即时自动调整参数,牵伸患者。本研究拟通过该装置,探讨其改善脑卒中患者前臂旋前肌群张力,提高运动控制能力,促进前臂及手功能康复的作用。

1 资料与方法

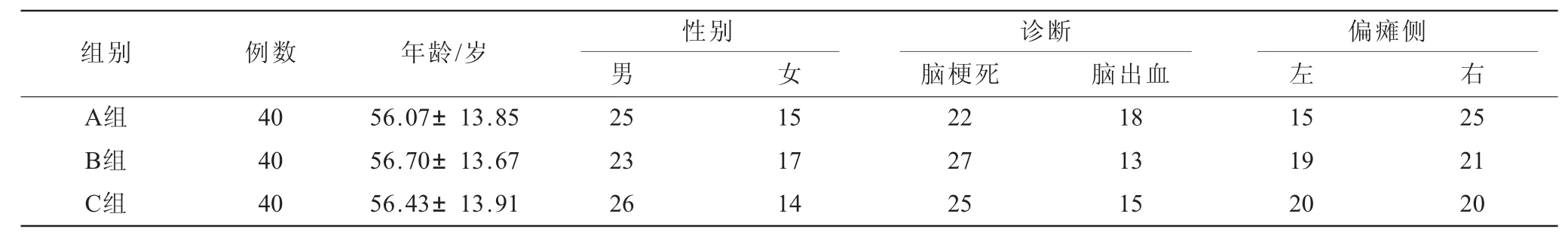

1.1 一般资料 选取2016年2月至2018年2月在我中心接受康复治疗的脑卒中偏瘫患者。所有患者纳入标准为:①符合1995年中华医学会第四次全国脑血管病学术会议通过的脑出血、脑梗死诊断标准[5],同时有影像学资料。②年龄20~70岁。③为初次脑卒中发病,或者既往有发作,但无功能障碍,可维持坐位30 min或支撑下维持坐位30 min。④前臂旋前肌群根据改良Ashworth分级评估为1+级或以上。排除标准为:①患者生命体征尚不稳定,或住院时出现病情恶化。②有较严重出血倾向,或者合并较严重的心、肺、肝、肾等疾病、糖尿病等。③服用巴氯芬或乙哌立松等肌肉松弛药物。共入选患者120例,通过随机数表法将患者分为对照组40例(A组)、机械辅助被动牵伸组40例(B组)、机械辅助自适应牵伸组40例(C组)。三组一般情况比较,差异无统计学意义(P>0.05,表1)。

表1 三组患者一般情况比较[n,(s)]

表1 三组患者一般情况比较[n,(s)]

组别 例数 年龄/岁 性别 诊断 偏瘫侧男女脑梗死 脑出血 左 右A组 40 56.07±13.85 25 15 22 18 15 25 B组 40 56.70±13.67 23 17 27 13 19 21 C组 40 56.43±13.91 26 14 25 15 20 20

1.2 研究方法 三组患者均进行常规康复治疗,包括:高压氧、中医理疗、药物、运动疗法、作业疗法及日常活动训练等。B组在上述康复治疗基础上,同时给予我们研发的机械辅助被动牵伸装置(专利号ZL 2013 1 0074498.1),治疗前臂旋前肌群痉挛,治疗参数、方法与我们上一实验相同[4]。C组接受常规康复治疗,同时给予我们研发的机械辅助自适应牵伸装置(专利号ZL 2016 1 0556080.8),降低前臂旋前肌群张力。该装置通过扭矩传感器检测手掌托板得到的驱动力矩,当患者力量不足,小于阈值时,此时启动电机,给予助力,使患手恰好在阈值速度下运动。该控制系统实时监测,并即时调整,达到自适应要求。牵伸治疗时,患者取坐位,面朝装置,患者手掌、手指固定于装置分指扳上,肘关节伸直,肩关节取适合体位。患者主动旋转前臂,如不能完成,由装置助力完成。牵伸20 min/次,2次/d,共治疗3个月。

1.3 评定标准 于治疗前(M0)、治疗1个月(M1)、治疗3个月(M3)分别进行前臂旋前肌群张力、上肢运动功能、日常生活活动能力评价。肌张力采用改良Ashwoah痉挛量表(modified Ashworth scale,MAS),结果为0、1、1+、2、3、4,分别计0、1、2、3、4、5分[6]。上肢运动功能采用简化上肢Fugl-Meyer运动功能评定量表(Fugl-Meyer assessment,FMA),共33项,满分66分。日常生活活动能力采用改良Barthel指数(modified Barthel index,MBI),满分为100分。

1.4 统计学方法 数据分析采用SPSS 17.0统计软件进行,数据以(s)表示,以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 三组患者前臂旋前肌群张力评分情况比较M0时三组患者前臂旋前肌群MAS评分,差异无统计学意义(P>0.05)。M1时B组、C组MAS评分虽较A组有改善,但差异无统计学意义(P>0.05)。M3时B组MAS评分较A组明显改善,差异有统计学意义(P=0.027<0.05),提示M3时B组较A组可以更有效降低肌肉张力;C组MAS评分较B组(P=0.042)、A组(P<0.001)均有明显改善,差异有统计学意义(P<0.05),说明M3时C组在降低肌肉痉挛方面较B组、A组效果更好(表2)。

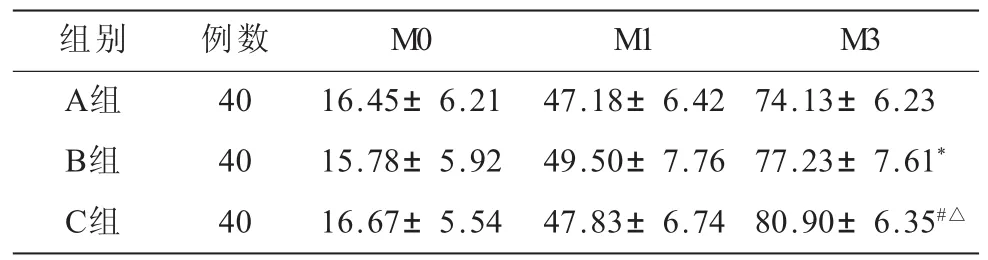

2.2 三组患者上肢运动功能评分情况比较 在M0时三组患者上肢FMA评分,差异无统计学意义(P>0.05)。M1时B组、C组上肢FMA评分较A组有改善,但差异无统计学意义(P>0.05)。M3时B组上肢FMA评分较A组明显提高,差异有统计学意义(P=0.028<0.05),提示M3时B组较A组上肢功能明显改善;C组上肢FMA评分较B组(P=0.046)、A组(P<0.001)均有明显提高,差异有统计学意义(P<0.05),说明M3时C组较B组、A组能够更有效改善上肢功能(表3)。

表2 三组患者前臂旋前肌群张力评分情况比较(s) 单位:分

表2 三组患者前臂旋前肌群张力评分情况比较(s) 单位:分

注:与A组比较,*P=0.027,#P<0.001;与B组比较,△P=0.042

组别 例数 M0 M1 M3 A组 40 3.10±0.78 2.68±0.92 2.22±0.89 B组 40 3.08±0.83 2.70±0.91 1.78±0.89*C组 40 2.82±0.81 2.38±0.90 1.35±0.95#△

表3 三组患者上肢运动功能评分情况比较(s) 单位:分

表3 三组患者上肢运动功能评分情况比较(s) 单位:分

注:与A组比较,*P=0.028,#P<0.001;与B组比较,△P=0.046

组别 例数 M0 M1 M3 A组 40 16.45±6.21 47.18±6.42 74.13±6.23 B组 40 15.78±5.92 49.50±7.76 77.23±7.61*C组 40 16.67±5.54 47.83±6.74 80.90±6.35#△

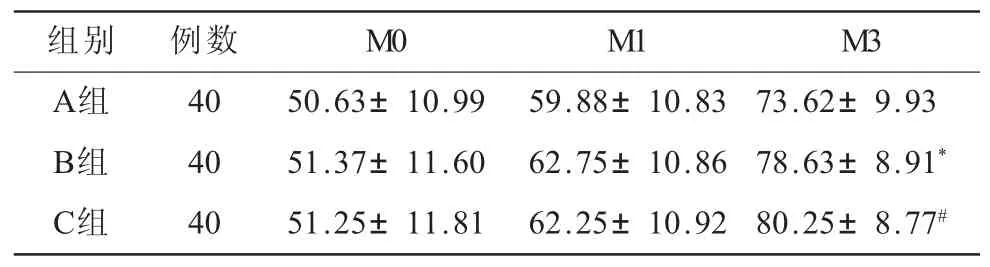

2.3 三组患者日常生活活动能力评分情况比较在M0时三组患者MBI评分,差异无统计学意义(P>0.05)。M1时B组、C组MBI评分虽较A组有改善,但差异无统计学意义(P>0.05)。M3时B组MBI评分较A组明显改善,差异有统计学意义(P=0.020<0.05),提示M3时B组较A组日常生活活动能力明显改善;C组MBI评分较A组有明显改善,差异有统计学意义(P=0.002<0.05),说明M3时C组较A组能够更有效改善日常生活活动能力;C组MBI评分较B组虽有提高,但差异无统计学意义(P=0.414>0.05),说明C组、B组在提高日常生活活动能力方面未见明显差异(表4)。

表4 三组患者日常生活活动能力评分情况比较(s) 单位:分

表4 三组患者日常生活活动能力评分情况比较(s) 单位:分

注:与A组比较,*P=0.020,#P=0.002

组别 例数 M0 M1 M3 A组 40 50.63±10.99 59.88±10.83 73.62±9.93 B组 40 51.37±11.60 62.75±10.86 78.63±8.91*C组 40 51.25±11.81 62.25±10.92 80.25±8.77#

3 讨论

在既往实验中,我们利用机械辅助被动牵伸装置,治疗脑卒中后前臂旋前肌群痉挛,取得良好效果[4]。我们将控制系统升级为“自适应控制”,并应用于本实验,也取得了很好疗效。“自适应控制”源于工业概念,指根据情况改变,控制系统可以自动调节自身特性[7]。本装置的“自适应控制”系统利用扭矩传感器,测量患者肌力及肌张力等参数,并根据情况自动调节助力。例如当患者仅具备30%肌力,尚无法完成动作,则启动70%助力,协助患者完成旋转动作;随着患者病情恢复,具备50%肌力,机器则启动50%助力,协助患者完成旋转动作。“自适应控制”系统根据患者实时情况,进行即时自动调整,协助完成动作。

本研究发现,治疗3个月后,C组在肌张力、运动功能评分方面均优于B组,说明自适应牵伸模式较被动牵伸模式有效。在被动牵伸模式下,无论患者肌力、肌张力处于何种状态,装置均给予患者被动牵伸,不需患者主动意识参与,兴奋程度较低[8];而在自适应模式下,患者主动参与,前臂需进行有意识的旋转活动,高级脑中枢参与其中,兴奋水平较高,更利于神经恢复[9]。另一方面,由于患者主动参与,前臂进行有意识的旋转活动,肌肉进行主动运动,有利于肌力训练,增加肌力。已有研究证实,肌力增加,可以有效抑制拮抗肌张力,改善肢体功能[10]。但在治疗3个月后,C组在日常生活活动能力方面与B组比较差异无统计学意义,可能与观察时间尚短有关。

本研究结果表明,治疗3个月后,C组在肌张力、运动功能、日常生活活动能力评分方面均优于A组,说明机械辅助自适应牵伸组较对照组可以有效改善前臂功能。机械辅助自适应牵伸有以下优点:首先,它利用扭矩传感器,测量结果较人工牵伸更为量化准确,不受人为主观因素影响[9];其次,在肌肉牵伸过程中,肌张力随运动实时发生变化,自适应模式可以根据变化即时调整牵伸参数,反应较人工敏感;再次,机械辅助牵伸,训练强度高,重复运动次数多,更利于形成动作记忆[11];最后,机械辅助牵伸动作标准,克服人工治疗稳定性差等缺点[11]。

本研究还发现,治疗3个月后,B组在肌张力、运动功能、日常生活活动能力评分方面均优于A组,这与既往我们的研究结果一致[4]。机械辅助被动牵伸,我们采用缓慢、持续牵伸,可以有效降低肌张力,促进功能恢复[12]。

因此,机械辅助牵伸在自适应模式下,较被动模式及人工治疗,可以更有效降低肌肉张力,改善功能,有利于患者重返工作及家庭。