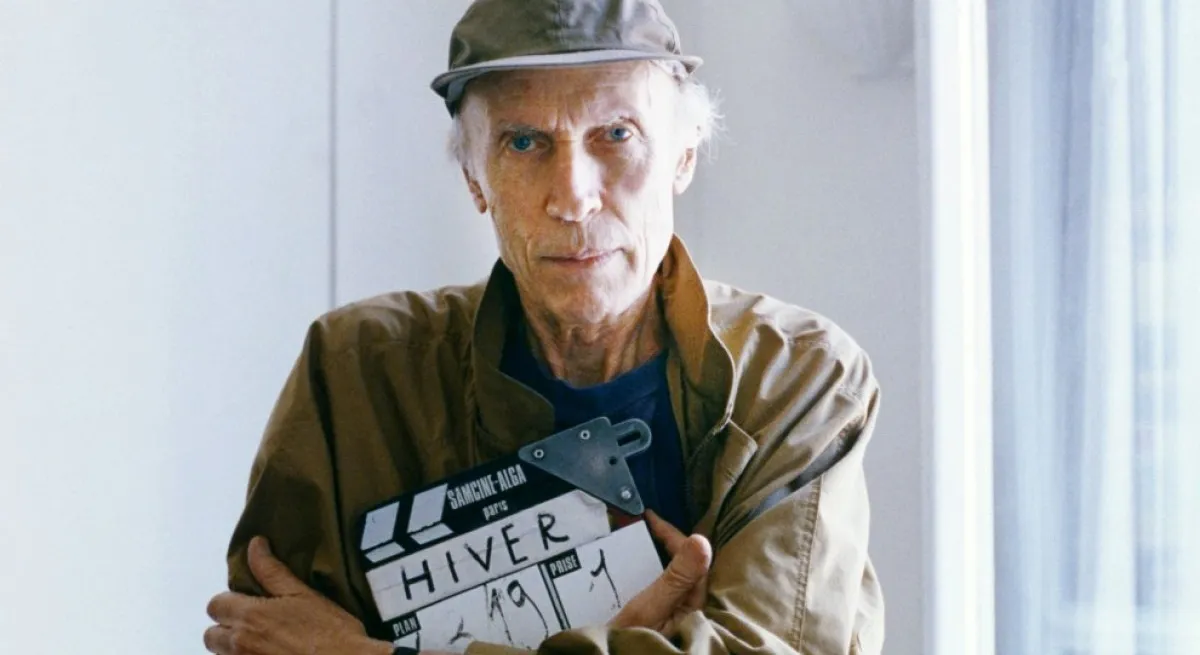

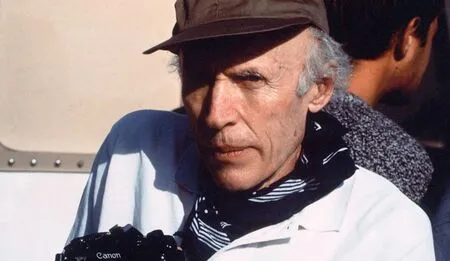

埃里克·侯麦 Eric Rohmer撕下标签

2019-04-16甘琳

文/甘琳

没有存在感这一状态,有时约等于平庸,有时也约等于精深。上海电影博物馆5月即将举办的大师影展就要聚焦于一位看似并不夺目的法国新浪潮导演—埃里克·侯麦。话痨、情爱、小格局是侯麦经常被贴上的标签,但标签被撕下后,你会发现侯麦带给你的不止是惊喜。

#电影《午后之爱》剧照

被遗忘的导师

1949年7月,还只是一群毛头小子的戈达尔和里维特等人来到比亚里茨参加电影节。这时,法国“新浪潮”电影运动还没有踪影,对电影圈充满好奇的小伙子们在这个大西洋沿岸的度假胜地有点晕头转向。他们急需认识各种各样的电影圈朋友,而带着他们“蹭吃蹭喝”的前辈不是后来被大众广为熟知的“新浪潮之父”巴赞,而是埃里克·侯麦。

在这场盛大的活动里,侯麦负责组织电影放映,并就其中几部电影发表讲话。法国当时著名的影评家菲利普·于格在日记中曾写道:“我今天认识了侯麦,他早上讲述布列松的时候含混不清,介绍克莱尔的时候,又表现得气定神闲、谈吐机敏。本次电影节的嘉宾名单上共有24人,这张名单上只有他的名字我比较陌生,这足以说明他给我留下深刻印象。”

瘦高个子、吐字迅速的侯麦很难让人第一眼就对他印象深刻,作为一个喜欢打腹稿的知识分子,他对语不惊人死不休的夸张热情言论并不感兴趣,他喜欢在逐渐的接触中显山露水。他并不张扬的电影教导给戈达尔、里维特等人进入电影圈打下了良好的基础。

很少夸人的戈达尔就不曾吝惜自己对侯麦的赞美,“对我们来说,侯麦的《电影:空间的艺术》是研究现代电影的开山之作,也是第一篇对我们产生巨大影响的文章,因为它将电影定义为一种关于导演和空间运动的艺术。”

虽然担当着未来“新浪潮”小伙子们的精神导师,年长十来岁的侯麦并不像特吕弗他们一样从小就浸润在电影文化中。侯麦的童年甚至少年时代更多被文学影响,电影在他的成长中姗姗来迟,当他真正开始接触电影时,他已经成人。在他的人生经历中,电影是一门“最后的艺术”,但却在后来成为他眼中的“第一艺术”。电影俱乐部放映日程卡,电影报刊剪贴、观影日志,这些都是他与电影对话的最初体验,他在短时间内疯狂看片并恶补电影史,巴黎成了他拥抱电影的摇篮。

拥有良好文学修养的侯麦,很容易就上手了电影批评的路子,他开始给法国各大电影杂志供稿,《电影杂志》《时代》等当红的期刊,都有他的评论文章。侯麦以先锋的姿态支持当时电影的各种新式发展,他先是支持彩色电影的诞生,又高度评价被大众看来已经江郎才尽的赴美发展的希区柯克。

比亚里茨小众电影节后,侯麦在《时代》杂志上先是高度赞扬电影节上展映的雷诺阿、维斯康蒂和让·维果等古典倾向的作品,再欣喜地向大众推荐了戈达尔、里维特这群集聚到比亚里茨的新生代电影观众,“我在最年轻的这一代电影观众身上注意到,他们并不急于宣告自己要与古典传统或者所谓的‘正统’划清界限。任何评价都要以史为鉴,因此可以说,在艺术发展的某些阶段,保守主义的价值观可能比宣扬进步更为重要。”

这段看似保守实则鼓励新生代创作者百花齐放的言论被当时的其他电影评论派系反驳,觉得有必要将论战进行到底的侯麦开始不满足于仅仅作为供稿作者。在1950年5月,侯麦创办了自己的《电影公报》,戈达尔、里维特、阿斯特鲁克等人成为报社的常驻作者。

由此,法国电影界出现了两代评论家的对立:一方面是以巴赞为代表的新批评一代;另一方面是比他们小十岁的一代,代表人物是里维特、戈达尔、特吕弗、夏布洛尔,他们在侯麦的领导下活跃在拉丁区电影俱乐部及《电影公报》。这两代人在电影选择、批评论点,乃至意识形态立场,往往相差甚远。侯麦虽然在年龄和修养上和巴赞的新批评阵营相投,但他又非常鼓励戈达尔、里维特这群年轻知识分子的发展,尽管他们的言论煽动尖锐,甚至带有玩世不恭的态度,但侯麦一直觉得未来电影的新运动必然从他们那里发端。

1951年4月,新批评一代创办了《电影手册》,随后成为法国电影热潮的核心刊物。现在的影迷很容易以为戈达尔、特吕弗等一开始就是电影手册派的簇拥者,其实,这群年轻人是在侯麦的带领下,才攻占了这座大本营。

22岁的戈达尔在侯麦的推荐下在《电影手册》第十期发表了一篇极力称赞希区柯克《火车怪客》的文章,戈达尔当然知道大众甚至《电影手册》的主编都对赴美发展的希区柯克嗤之以鼻,但他仍坚定认为,希区柯克是唯一能将独创风格和现实主义结合在一起的导演,希区柯克电影的现代性足以和德莱叶电影的古典性并驾齐驱。

之后,侯麦将希区柯克的论战持续扩大。他在《电影手册》上发文支持戈达尔等新派作者的观点,“我希望电影评论家们能够摆脱前人言论的束缚,用自己的眼光和全新的思维去审视作品。在我看来,与已经属于历史的苍白遗物相比,希区柯克、雷诺阿、罗西里尼等的作品对我们这个时代有更多意义。”

对于这群冒头的拉丁区电影俱乐部的年轻人,“电影手册派”精神导师巴赞看到了他们如火如荼的势头,他在这群年轻人身上看到了《电影手册》的未来。虽然在意识形态和审美趣味上,自己和他们也许永远也无法达成共识,但在他们关于希区柯克的论战中,巴赞了解到了年轻一派的热情、活力和学识,“既然有误解,我们就应该去理解对方的论点”。1958年,巴赞英年早逝,侯麦从他的手中接下了《电影手册》的主编一职。

1963年,手册内部产生分歧,年轻的作者们批评侯麦的保守,侯麦被迫离开了《电影手册》。

失利票房的魅力

1950年春天,让-马里·莫里斯·舍热化名埃里克·侯麦拍摄了自己第一部16毫米默片短片,虽然如今电影的胶片已完全丢失,但埃里克·侯麦的名字也就这样和电影导演联系起来。

侯麦真正意义上的第一部处女长片是《狮子星座》,这部酷似德·西卡《偷自行车的人》的电影,几乎都是在大街上实景拍摄的,是侯麦作品中最贴近“新浪潮”风格的一部。虽然影片上映后票房惨败,但该片几乎奠定了侯麦后来所有作品的基调。

《狮子星座》的主角是一位音乐家,侯麦顺势在后期录音时安排了许多背景音乐。有一幕主角从嘈杂的街道走下的场景,侯麦本想加上一些音乐,该片的音乐指导却说这里不需要音乐,街道的噪音已经很美。受此启发,侯麦后来的电影很少有背景音乐,就算有也不需要歌词,“歌词只是世俗的喧嚣声,虽然它们很有趣,但就音乐本身来说是没有空间来容纳的。”

马达声、电话铃声和郊区的虫鸣鸟叫是侯麦爱用的环境音响。为了努力塑造《女收藏家》里丰富多变的环境音响,侯麦对拍摄地7月份的鸟类做了大量研究,黄道眉、本地鸟等等鸟叫声被侯麦研究了个遍。

特殊情节里的特殊环境背景声已然成为侯麦的特色:《午后之爱》的欲望场面总会伴有飞机的噪音;《绿光》中女主角在荒原上孤独漫步总伴有风声;《男神与女神的罗曼史》阿丝特蕾在失去赛拉东时徘徊在河边的潺潺水声;《双姝奇缘》在“蓝色钟点”出现的那一刻,侯麦什么也没有解释,只用一段黎明前夕的鸟鸣声道出一切。

第一部影片商业上的失利让侯麦无法获得新片投资,苦哈哈的他不得不捡起16毫米黑白胶片拍摄了他的《蒙索的女面包师》和《苏珊娜的故事》。资金的限制反而使这两部电影获得了一种粗粝的现实感,16毫米摄制设备的轻便与黑白胶片高感光的特点完美展现了影片的魅力。侯麦认为,35毫米胶片太过精确和逼真的效果让影片细节暴露无遗,16毫米则可以制造一种朦胧现实的质感。

#电影《沙滩上的宝莲》剧照

在职业生涯的中后期,不愁资金,早已用上35毫米的侯麦依旧对16毫米电影念念不忘,“我不知道电影的未来是什么,我的下一部电影,我会用16毫米拍摄,然后转换成录像,最后用35毫米打印。”

与16毫米胶片相对应的是1.33∶1的画幅,侯麦过半的作品都是法国教育电视台投资拍摄,1.33画幅在电视上放映无需经过诸多技术加工,能够完整地保留导演的原初创意。除技术原因,1.33画幅对于侯麦也有着审美上的吸引。在他看来,宽银幕的画面空间(主要是指上下空间)太挤,他需要自己的主人公能够在画面中自由地、舒适地活动。他需要通过人物手部的动作与其对话的关系产生艺术张力,而宽银幕在拍摄人物近景或特写时不能够同时框入手部和脸部两处。

1.66∶1、1.85∶1等宽银幕的画幅确实容易在水平方向营造出一种空间内部的横阔感,许多大场面大制作的史诗电影都需要宽银幕来提升作品的视觉冲击力。侯麦的电影也喜欢拍山水风景,但他眼里的山水风景不是宏大气势的强化,而更趋平缓和谐。“我喜欢看人物头顶上的东西,在山里,就要有山的镜头,所有有高度的东西,不光是山,还有树。在太宽的格式里,这些高度就会消失。”后景的风光承载着情绪的力量与前景人物形成了情绪的关照,当我们偏移喋喋不休的前景人物视线到后景中的自然风景、文化建筑环境时,眼前的哪怕一草一木,也会生发出超越电影文本以外的对情绪回忆的思索。

全能时尚家

喜欢穿着丝绒上衣,打着整齐领带的侯麦有着自己的穿衣品味,他也喜欢当自己电影的布景师。如今在年轻人里流行的原色服装搭配,可能还得找侯麦取经。

侯麦很喜欢马蒂斯的画,在喜剧和谚语系列以及春夏秋冬系列电影里,都多次采用了马蒂斯的绘画作品当作道具。《沙滩上的宝莲》里宝莲卧室的墙上挂着马蒂斯的《罗马尼亚式衬衫》,《春天的故事》里女主角家的客厅挂着马蒂斯的《小鹦鹉与美人鱼》。

#电影《春天的故事》剧照

道德故事的系列电影里,每部电影都有一个原色基调。在他的想象里,《蒙索面包店的女孩》属于黄色,《苏珊娜的故事》属于绿色,《女收藏家》属于紫色,这些电影在当时因为成本的限制而没有彩色化,但在后期的海报制作中,侯麦都一一为其选择了相应的色彩搭配,甚至连相应的剧本都是对应颜色的封皮包装纸。彩色电影《克莱尔的膝盖》实至名归对应了侯麦的粉色想象,充满欲望调性的橙色对应了《午后之爱》的欲望表达。

道德故事系列之一的《慕德家的一夜》在开拍前投资方有将其制作成彩色电影的打算,之前一直因经济原因而被“逼”着拍黑白电影的侯麦这次反而主动拒绝把它拍成彩色。“电影里的房子是在火山岩石上建造的,整个城市都是黑色的,那是没有颜色的城市。这部电影里每个人都是用灰色或者黑色来烘托气氛。电影大都在夜晚,黑白电影胶片比彩色要敏感。”

和日本家庭情节剧导演成濑巳喜男一样,侯麦绝对是制片人最爱的那类导演,因为他能够将现实的经济与艺术选择契合得很好。他不要求演员的每个镜头都完美,当演员自己想重拍镜头时,侯麦反而觉得没必要,“不是每个镜头都要完美,可以有低有高。”在早期资金匮乏的时候,胶片就是他的宝,他只拍摄绝对需要的镜头。《女收藏家》里的对话场景,侯麦先单独拍摄正在说话的演员,每个聆听者的镜头都是后来单独一次性补拍完的,“这是个极端例子,我们这样做是为了省钱。”

演员在王家卫的片场没有剧本是常事,因为有时候连王家卫自己也不知道自己在拍什么,最终只能在张叔平的剪辑台上见得分晓。侯麦完全相反,“我的电影在做分镜的时候已经成型,而不是做剪辑”。侯麦热衷给自己的电影做分镜,他还以自己热爱的导演前辈为榜样,“在电影历史上,有一个导演在他所有电影里都有两个头衔—导演和分镜师,那就是马赛尔·卡尔内。”

侯麦的片场,工作人员突然辞职是常事,因为剪辑师、摄影师等离开他的原因大都是他们找到了一份有薪水的工作。临时被委任的摄影师基本都没有丰富的拍摄经验,侯麦甚至还遇到过一个高度近视的摄影师,但就算这样,侯麦也能“随机应变”,“他好像连2.8和3.2光圈的镜头都分不清,不过我觉得这样也不错,我喜欢这种朦胧感。”

不要小看侯麦临时组建的草台班子,在这样的条件下,他依旧有着自己精准的影像追求。即使自己的作品以对话取胜,他也并不会随随便便去构建一个影像空间,“《克莱尔的膝盖》是一部山地景观电影,床上的人和床尾站立的人有一个倾斜角度,电影依赖倾斜角度,要以镜头不同的变化去追踪不同的景物。”

“劝嫁风”大师

很多人眼里的欧洲艺术电影大都热衷讨论宗教、道德等严肃话题,比如侯麦的系列电影就直接以“道德故事”为题,但此“道德”非彼“道德”。侯麦曾谈过这个问题,“法语中有个词moraliste我认为不能翻译成英文。moraliste只能形容对自己的内在感兴趣的人,他关心的是想法和感情……所以‘道德故事’并不是有关的道德条例,虽然里面可能会有角色按照某些道德信念行事,但‘道德’可以指那些喜欢公开讨论自己的行为动机的人,他们好分析,想的比做的多。”

得益于法国文学中浓厚的现实主义传统,以及心理分析小说和电影理论家巴赞的电影写实主义理论,侯麦将道德定位在了对电影写实性的追求上。这个广义的道德被侯麦渗入到作品的日常细节中,没有说教意味,甚至可以说接地气。

虽然同为新浪潮作者一派,在戈达尔发表左翼政治宣言电影,特吕弗讨论黑色电影的艺术化时,侯麦最爱在自己电影中做的居然是向大龄剩女“催婚”。

侯麦电影中的女性角色一般都比居心叵测、自信且通常自欺欺人的男性更加可爱,因为她们大都无望地等待着那些可能出现的纯粹的爱,“好心”的朋友们便热衷给自己的大龄剩女朋友介绍对象,朋友们对她们情感幸福的兴趣也足以招出她们的眼泪。《绿光》里的女文青戴尔芬一被朋友提到情感问题就容易泪眼婆娑的,《秋天的故事》里的中年寡妇马嘉利依旧逃不出朋友们安排的劝嫁相亲。

侯麦真的是操着民政局的心,想去解决广大大龄女青年的婚姻问题吗?当然没有这么简单,“爱情在侯麦的电影里只是揭示意义的客体,而不是表现的对象。”幸福问题、爱情故事的喜剧或悲剧问题,只不过是那个唯一的真问题的侧面而已,真正的问题在于寻找自我与寻找爱情之间的关系。

面对爱情、自我和道德的多重思考时,主人公往往自省式地分析自己的心理,有第一人称的独白,也有作为角色的第三人称对话。这些爱情故事里的小伎俩和小矛盾并不是侯麦硬生生想出来的,他的许多编剧素材都来自身边的人和事,剪辑师昨天和他讲过的亲身经历,也许明天就能在剪辑台上看到侯麦的电影演绎。

这种爱情的心理写实,乍一看很容易让深陷三角恋的角色担上渣男、渣女的称号,但也更容易将光怪陆离、神秘莫测的现代爱情生活中的复杂人性立体刻画。

《夏天的故事》里的男主角在摄影师和观众面前从来不会掩饰自己的内心想法,在他多次的自我剖析和行动中,观众慢慢了解到这个热爱音乐的数学硕士的爱情心理。开头独自旅行的他很容易被观众以为是一个腼腆的理工科男生;当他和餐厅服务员玛戈谈到自己是为了等待苦恋着的女友才来海边度假时,一个痴情的青年男子形象又被建立起来;而当他同时与女友、玛戈以及苏莲三位女性纠缠时,观众才发现他原来也算是个披着羊皮的情场大灰狼;而到最后大灰狼内心袒露并有所反省时,观众又开始理解这个寻寻觅觅的爱情小羔羊。

#电影《绿光》剧照

当年侯麦拿着《慕德家的一夜》的剧本去寻找电视台投资,台长没怎么看就拒绝了合作。理由很简单,“剧本台词太多,这根本不是电影,而是舞台剧。”现在一些不喜欢侯麦的影迷依旧会和几十年前的台长一样,认为侯麦的电影太过唠叨,根本没有展现电影的视觉魅力。

“文字环节是让电影流行的关键一环,我们再通过一些辅助工具将它表现出来,帮助人们将文本展开想象。也就是说我们的想象来源于文字,但这样的想象无法到达想象的境界,只是理解了其中的话。”文学出身的侯麦深刻理解文字的魅力,他创作的文学电影在他看来也是电影类别中的重要种类。

所有对话都不是简简单单的设计,侯麦严肃地对待自己电影里的任何一句台词和任何一个神态。《慕德家一夜》里,当让-路易斯阐述他的信仰时,镜头不会出现任何人的肩膀,只有他自己说个不停,在他没有说完的时候,侯麦绝不会将镜头切换到别人身上。观众只能偶尔听到几句画外的慕德的声音。这种长镜头的对话形成了一种观众对让-路易斯的注视,观众置身于平静中观看故事的发生,语言的要求非常高,每一句话都要表现出一定的东西,画面形象与精神层面的语言讨论形成了可参照的对比。

全是严肃的长镜头对话当然也会太过紧张,侯麦电影中最多的谈话其实是社交性谈话,谈话的场景多在餐桌、卧室等令人舒缓的空间里。社交性谈话总是包含一定的戏剧性元素,角色和角色之间,观众和角色之间都能够达到轻松的共鸣。而这持久的社交快感也经常让侯麦电影中那些看似阴郁的结尾因为对话的轻巧而转换成一种令人惊奇的轻松收尾。

对话的轻松反转在影片中又多以反讽的形式出现,角色说的话与观众的所见经常不一致,画面常常揭露话语的虚假性。角色口是心非、睁眼说瞎话的反讽效果除了让观众会心一笑,更深层次地反应了侯麦电影的永恒话题:在事件的多义、偶然和不确定中,道德、爱情和信念的探讨也许永远无法被真正定义。