镣铐下的舞蹈:家长选择现代私塾教育现象探析

2019-04-15杨苓浚

杨苓浚

摘要:本文采用个案研究方式,对J学堂下的典型家长进行了叙述访谈和结构式访谈。研究发现:教育观念是影响家长选择“现代私塾”的重要因素,并深受多方互动的影响;家长选择“现代私塾”是家长教育观念与主流教育背离而被“现代私塾”培养模式吸引两种力量共同作用的结果。但这种教育观念与“在家上学”的个人主义教育观念有着根本的不同,同过往研究中学者们将“现代私塾”看作“在家上学”中国化发展的观点也有很大差异。因此“现代私塾”并不属于中国“在家上学”的一种形式,这为看待“现代私塾”教育现象提供了一个全新的视角。

关键词:在家上学;现代私塾;教育观念

doi:10.16083/j.cnki.1671-15 80.2019.03.036

中图分类号:G4

文献标识码:A

文章编号:1671-1580(2019)03-0153-04

教育决定着民族和国家的未来,是一个民族和国家最重要的事业。政府一直发挥着引领主流教育观念,安排教育制度的重要作用。然而,随着社会发展、多元文化的潮流推进,社会教育观念随之发展和转变,呈显出除主流教育观念外,多种教育观念并存和争锋的局面。这也带来对主流教育制度的反思与教育形式的多元化发展。“现代私塾”是近年来伴随着国学热和读经运动发展,在中国兴起的一种不同于主流教育的民间教育形式。这种民间教育以其另类的教育培养方式和教育目标,对主流教育制度造成一定的冲击,引发国内学者的关注。

笔者注意到,作为一种新兴的教育形式,早在上个世纪,美国就已经展开了轰轰烈烈的“在家上学”教育争权运动。“在家上学”,又称“家庭学校”、“在家教育”,美国称为“home schooling”、“home ed-ucation”或是“growing without school”,英国称为“home-based education”,是一种以家庭为主要教育场所的教育形式,通常由父母或家庭教师而非学校教师组织开展的教育活动。因此,对于新兴的“现代私塾”教育现象,学者们多从其学校构成、课程形式等方面,将其看作“在家上学”在中国的发展延伸。“在家上学”概念被引入解释“现代私塾”教育现象,其内涵得到了中国化发展。虽然中国的“在家上学”现象出现较晚,但是辐射人群却十分庞大。据21世纪教育研究院的统计,截至2012年底,大陆共有实体书院591家、网络虚拟书院100多所、华德福学校119家、教会学校近200所。整个大陆非学校化教育形态(含幼儿教育)的总人数约在10万人以内。然而,这样一个国内民间特色化的新型教育形式,却多被看作一种教育的反叛,面临着社会认同度和合法化的危机。21世纪教育研究院所发布的《中国在家上学北京共识》研究报告将中国的“在家上学”定义为作为现代意义上的教育形式下,一种在正规的学校教育之外,家长白行教育或组建微型学校、私塾对儿童进行教育或延师施教的一种家长“白助”的非学校化的教育类型。

家长为什么放弃主流教育形式,“剑走偏锋”为孩子选择“现代私塾”?研究发现,其影响因素主要有宏观和微观两个层面。宏观方面,社会大背景影响着社会中个体人的思想观念,从而影响着家长的教育选择。从社会经济视角看,教育市场化、私有化发展,促进了家长教育选择权意识的觉醒。从社会政治视角看,反主流的政治文化倾向的发展、女性主义的发展以及社会教育成员对存有政治意识形态运作的觉察等,影响着教育文化的风向。从社会文化上看,自由精神、宗教信仰等文化对教育思想作用匪浅。社会转型下经济的发展丰富了如出国留学、自主创业、家族企业等发展路径,接受高等教育已不再是实现向上流通的唯一途径;社会转型同时也影响了中国人的思想体系与文化传承,传统文化和思想受到了质疑,影响人们对教育进行反思。

教育学者们多关注于教育问题,认为“在家上学”是源于主流教育本身存在的弊病,影响着家长的教育选择。一方面,主流教育出现教育异化、注重功利性的特征而忽视了教育本身的意义;另一方面,教育多元化时代到来,主流教育本身的教育同质化问题无法满足孩子教育个性化、差异化的需求;除此之外,部分地区人为地划分重点学校、示范学校、实验班级等违背教育公平的行为,使得社会教育资源及受教育机会不平等。种种主流教育本身存在的问题,促发了“在家上学”社会现象的产生。

微观方面,根据21世纪教育研究院的数据调查显示,家长选择“在家上学”的原因主要为:“不认同学校的教育理念”(54.19%)、“学校教学进度过慢”(9.50%)、“孩子在学校没有得到充分尊重”(7.26%)、“孩子厌倦学校生活”(6.07%)以及“宗教信仰的原因”(5.59%)。对于这一数据,学者们分析认为,“在家上学”的教育选择是出于家长教育理念与学校教育的不吻合以及家长对学校教育的不满。从微观的家长个体层面分析,这种不吻合与不满意,一方面来源于家长过往的生命历程。家长的受教育经历影响着家长对主流教育形式的批判和抗拒。另一方面,精英人物在教育制度的演变过程中扮演着重要角色,教育精英传播、引领着教育观念。家长的教育观念受到“在家上学”倡导者的影响,在与他们的接触、交流中形塑着家长的教育观念。除此之外,子女的教育经历也不断影响和改变着家长的教育观念。家长在主流教育制度中与子女、教师、其他学生及其家长的互动过程,都影响着家长对教育的认识。

此外,“现代私塾”具有自身的鲜明特色。比如在教学形式上不同于国外对“在家上学”由家长教学或几个家长共享资源教学而形成的教学形式,而是有规模的学校教学;在课程设置上并不是像在家接受教育的孩子一样学习与学校教育基本相同的内容,而是加入国学课程、运動武术课程等;在教育理念上也与主流教育理念有所不同等。同时,现代私塾的特殊存在也受到了中国社会“国学热”、读经运动等其他社会现象与思想潮流的影响。

研究发现,国内学者将“现代私塾”和“在家上学”进行延伸分析的较多,对比性研究较少;站在教育学立场,从对学校改革发展的启示等方面进行研究探讨较多,而以社会学问题的视角,对引发另类教育选择的社会化因素、社会问题等方面的研究成果较少;除此之外,已有的研究多为理论层面的探讨,案例研究与深入访谈较少,而“现代私塾”的教育选择体现了家长的教育观念,家长教育观念的形成和转变涉及主观世界,更需要深入的探究分析。本文采用深度个案访谈和质性研究相结合的方式,研究方法上做出新的尝试和探索,在一定程度上弥补了国内学者研究方法和研究角度的不足。

柯林斯的互动仪式链理论认为,互动是社会动力的来源,互动仪式的参与者在关注点与情感的相互连带中,能够产生一种共享的情感体验与身份认同,进而形成新的社会定位和社会形象。根据柯林斯的观点,互动仪式是一组具有因果关联与反馈循环的过程,其发生需要具备以下四个要素:1.两个或两个以上的人聚集在同一场所;2.对局外人设定了界限;3.人们的注意力集中在共同的对象或活动上;4.人们分享共同的情绪或情感体验。这些要素彼此形成反馈作用,并且当它们有效综合,积累到高程度的相互关注与情感共享时,互动参与者就会产生以下体验:1.群体团结;2.个体的情感能量;3.代表群体的符号或“神圣物”;4.维护群体、尊重群体符号的道德感。互动仪式链的运作核心是主体间高度的相互关注和高度的情感连带,处于互动仪式链中的个体通过情感上的共鸣,形成与认知符号相关联的成员身份感。在这样一个具有因果联系和反馈循环的过程中,社会互动与身份认同被巧妙地关联起来,人们在具体情境中因际遇而形成的“互动仪式链”将各自聚合在一起,并逐渐生成群体资格。

根据柯林斯的互动仪式链理论,在与“现代私塾”教育群体的了解与接触中,发现其与主流教育群体有着明显的区隔。在“现代私塾”接受教育的孩子的家长们,有着高度的身份认同感和群体优越感。家长选择“现代私塾”的过程是一个进入到这个群体并形成群体团结的过程。“互动仪式链”中的群体团结、身份认同和对局外人的排斥,恰恰体现了“现代私塾”教育群体的高度群体认同感,以及与对主流教育群体的排斥心理。

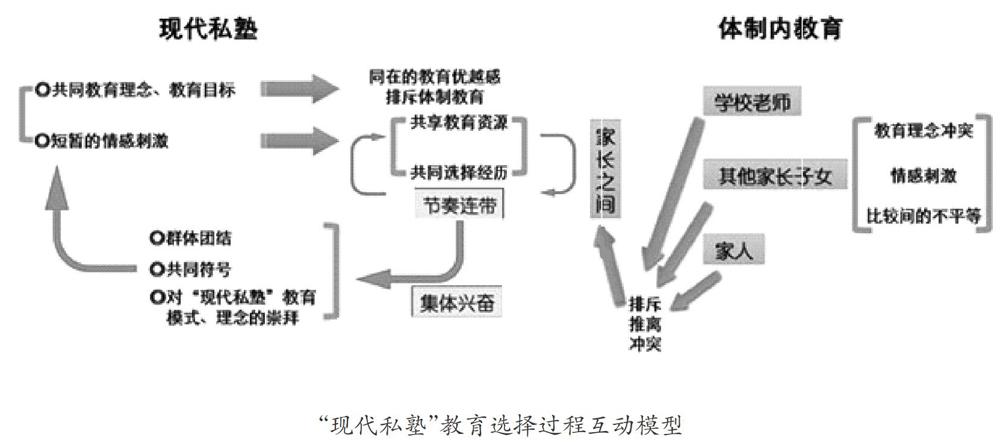

因此,以“互动仪式链理论”为分析框架,对家长选择“现代私塾”的过程予以呈现和分析,从而能更深刻地理解家长“现代私塾”教育选择的行为。作者通过云南J学堂学生家长优优妈妈教育选择过程的调查发现,在选择“现代私塾”的过程中,其教育观念始终扮演着重要角色。在与主流教育的互动中,优优妈妈体验到的是主流教育形式无法满足其教育目标的失望和不满。而在与J学堂的互动中,优优妈妈则感受到教育目标的高度一致和吻合。这个推离和吸引是循环作用的过程。教育观念在外群体中的强烈排斥和在内群体中的强烈认同,则是优优妈妈做出“现代私塾”教育选择过程中的内在动力。因此将这个过程依托“互动仪式链理论”模型的解释,建构出家长“现代私塾”教育选择过程的互动模型。

进一步分析这个互动模型发现,“现代私塾”的培养模式符合优优妈妈的理想教育目标。另一方面,“现代私塾”中教育观念的传输,也不断影响着优优妈妈教育观念的再塑造。除此之外,J学堂内的家长都深刻认同其教育理念,他们共享着同样的教育观念、教育目标、教育资源,并在不断的交流中互相影响,产生相互的认同。

相比较下,这种教育期望与国外“在家上学”研究中的成因分析并不相同。美国“在家上学”的形成动因包括宗教、政治、价值观等因素,实际上嵌上了美国文化本身的烙印。美国主流人生观中追求的是个人主义、公平竞争、物质享受和努力工作,其在教育的选择上也是如此。他们更加关注孩子的个性、天赋和兴趣,在此基础上选择适当的教育方法和学习内容。國内研究分析中国的“在家上学”现象,也是基于此而结合中国国情进行分析的,认为家长之所以选择让孩子“在家上学”,是由于学校教育易使学生基础教育处于被动地位,造成学校成为选择“适合于教育的学生”,而不是提供“适合于每个人发展的教育”。为了能够照顾到自己孩子的特殊性、满足孩子的兴趣,有能力的家长选择在家为孩子安排适合的教育课程和进度。

通过访谈了解到,虽然“现代私塾”不同于主流学校的教育形式,但是它依然保留着主流教育的实质。在“现代私塾”里,课程安排依然是多名学生授课的方式,比如J学堂“做事、运动、中医、英文”四大类的授课,依然是学校依据其教育理念给学生安排的课程,并没有实现真正的“因材施教”。而在教育理念上,也在“现代私塾”鼓励孩子拼搏向上,努力实现学校设立的考核标准,比如长跑的合格线、英语词汇的掌握度等。

可以说,从家长选择“现代私塾”的教育观念和“现代私塾”的教育目标来看,“现代私塾”不同于西方“在家上学”,也不同于国内由家长在家授课的“在家上学”。但是目前国内研究中,学者之所以大都将“现代私塾”看作中国“在家上学”的一种发展,这多是从教育场所、教育形式等方面与主流教育的不同考量的。一是脱离了主流教育的场所,无论是在家还是在学堂或私塾,中国式“在家上学”都是脱离了主流教育的场所和模式;二是小班教学,教师有更多精力关注每个孩子;三是家长有更多参与的机会。如许多老师既是老师又是家长,或者说许多家长来学堂兼课。在教材的选用,课程的安排,教学方法的运用,甚至教师的选择与去留上,家长都有发言权,在不影响大的教育理念的前提下,创办人会吸取好的建议,这一点在公立或一般私立学校都是无法想像的。但也有学者提出了“现代私塾”与“在家上学”的不同之处。比如在教学形式上,不同于国外对“在家上学”由家长教学或几个家长共享资源教学而形成的教学形式,而是有规模的学校教学;在课程设置上,并不是像在家接受教育的孩子一样学习与学校教育基本相同的内容,而是加入国学课程、运动武术课程等;在教育理念上,也与主流教育理念有所不同,但是并未有学者从家长教育目标的实质来考量。

家长放弃主流教育而选择另类的“现代私塾”,一方面是家长受教育经历、阅读中他者思想的传播、与主流教育中的孩子的接触等影响,转变和形塑着家长的教育观念,而主流教育的老师、学生对孩子成长的负向影响,使孩子“背离”家长的教育目标,将家长推离出主流教育。与此同时,与“现代私塾”的互动使家长发现其培养模式迎合了家长的教育需求,最终使家长做出了“现代私塾”的教育选择。在这个过程中,家长与主流教育的观念碰撞形成群体区隔,与“现代私塾”的互动又强化了群体认同并影响和巩固着家长的教育观念。这使得家长的选择过程形成基于“互动仪式链”理论的家长“现代私塾”教育选择过程模型。在这个选择过程中,家长的教育观念发挥着主要作用,却也深受着多方互动的影响。