温针治疗肩峰下撞击综合征Neer Ⅰ期、Ⅱ期150例

2019-04-08杨秀毅

杨秀毅

(郑州大学第二附属医院针灸科,河南 郑州 450001)

肩峰下撞击综合征(subacromial impingement syndrome,SIS)又称肩疼痛弧综合征,其主要临床表现是肩关节疼痛并伴随运动障碍[1]。SIS的发病机制是长期负重,发生肩峰下肩袖被撞击部位的生物力学改变而导致的一种慢性疾病[2]。目前,对于早中期肩峰下撞击综合征的治疗包括NSAIDs药物口服或外用等保守疗法[3],临床效果不佳。2015年6月—2018年4月,笔者采用温针治疗肩峰下撞击综合征Neer Ⅰ期、Ⅱ期75例,总结报道如下。

1 一般资料

选择郑州大学第二附属医院针灸科门诊SIS患者150例,采用随机数字表法随机分为治疗组和对照组。治疗组75例,男39例,女36例;左肩43例,右肩32例;有明确肩部外伤史者6例;年龄28~47岁;病程3~8个月。对照组75例,男42例,女33例;左肩39例,右肩36例;有明确肩部外伤史者9例;年龄22~51岁;病程1~6个月。两组患者一般资料对比,差别无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 试验病例标准

2.1 纳入病例标准

满足以下5项标准中的3项,即可诊断为SIS[4-5]。①肩峰前外缘压痛阳性;②上肢外展时出现疼痛弧征阳性;③肩关节主动活动时疼痛明显;④Neer撞击试验阳性;⑤MR影像学显示肩袖的水肿出血,肩峰下软组织的增厚纤维化。

2.2 排除病例标准

①肩部骨折、肩袖重度撕裂、肩关节脱位、感染、肿瘤;②颈椎病等其他疾病所致肩部疼痛。

3 治疗方法

对照组给予双氯芬酸二乙胺乳胶剂(由北京诺华制药有限公司生产,批号 H20020176,150 mg/支),适量涂于患处,3~4次/d。治疗组给予温针灸治疗。采用华佗牌不锈钢毫针(针长25~50 mm)。患者取坐位,穴取患侧肩贞、肩髎、肩髃、臂臑。局部皮肤常规消毒,以0.25 mm×40 mm毫针直刺入穴位,采用泻法,以局部酸胀或麻痛为度;然后医者左手拇指固定于患肢肩峰处,在臑俞穴直下2 cm的位置,医者右手持0.35 mm×50 mm毫针直刺入皮下,然后以针身与背部皮肤呈30°角向同侧肩峰方向刺入,直至针尖触及肩峰下面,然后行平补平泻法使患者得气,再用2 cm艾条固定在针柄,并用一圆形纸板遮挡于艾条头部,防止烫伤皮肤,待艾条燃尽后,续灸1壮,持续施灸20 min。每日1次。

两组连续治疗4周后判定疗效。

4 疗效判定标准

参照《骨科康复学》[5]关于肩峰下撞击综合征的疗效评判标准。显效:肩关节活动自如、疼痛明显缓解、肿胀明显消失。有效:肩关节活动不利较前明显好转、疼痛较前减轻、肿胀较前减轻。无效:肩关节活动不利伴疼痛严重,肿胀未见减轻。

5 观测指标

分别在治疗前与治疗4周后对患者进行疼痛目测类比评分(VAS)、肩关节评分(UCLA)、肩关节活动度(ROM)评定,并记录治疗中的不良反应。

5.1 VAS评分

采用数字计量评测疼痛的强度[6],数字范围为0~10,0代表无痛,10代表无法忍受的疼痛。患者在0~10间标出反应疼痛程度的相应位置,医师根据其标出的位置记录分数,每位患者标2次,求平均值。

5.2 UCLA评分

总分为35分,疼痛10分,功能10分,主动前屈活动度5分,前屈力量测试5分和患者满意度5分[7]。

5.3 ROM评定

患者取坐位,由医生使用通用量角器测量肩关节前屈、外展、体侧外旋的活动度。测量肩关节前屈[7](肩峰为轴心,体侧中线为固定臂)、外展(肩峰为轴心,体侧中线为固定臂)、体侧外旋(尺骨鹰嘴为轴心,固定臂与地面垂直)的活动度。

6 统计学处理

7 结 果

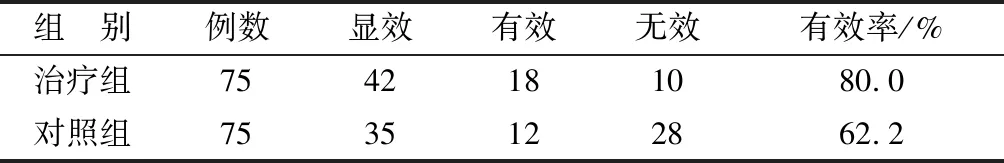

7.1 两组疗效对比

见表1。两组对比,经Ridit分析,u=2.36,P<0.05,差别有统计学意义。

表1 两组SIS患者疗效对比

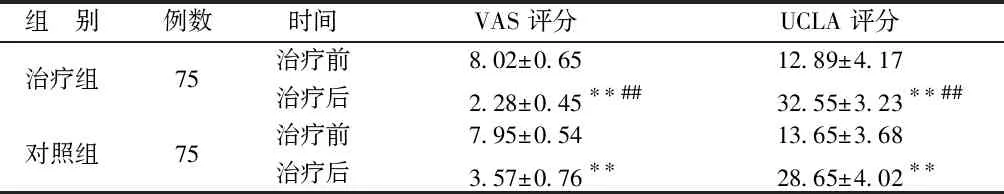

7.2 两组治疗前后VAS评分和UCLA评分对比

见表2。

组 别例数时间VAS 评分UCLA 评分治疗组75治疗前8.02±0.6512.89±4.17治疗后2.28±0.45∗∗##32.55±3.23∗∗##对照组75治疗前7.95±0.5413.65±3.68治疗后3.57±0.76∗∗28.65±4.02∗∗

注:与同组治疗前对比,**P<0.01;与对照组治疗后对比,##P<0.01

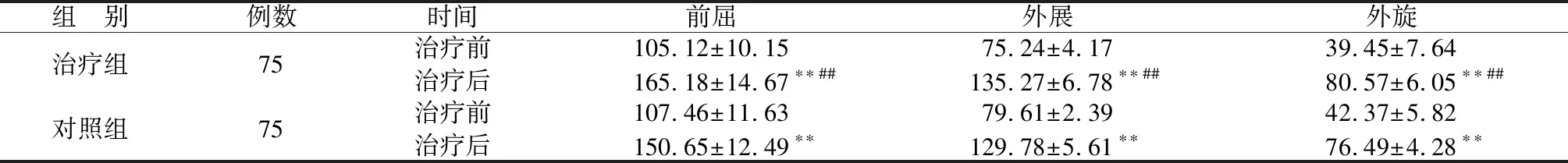

7.3 两组治疗前后肩关节活动度对比

见表3。

组 别例数时间前屈外展外旋治疗组75治疗前105.12±10.1575.24±4.1739.45±7.64治疗后165.18±14.67∗∗##135.27±6.78∗∗##80.57±6.05∗∗##对照组75治疗前107.46±11.6379.61±2.3942.37±5.82治疗后150.65±12.49∗∗129.78±5.61∗∗76.49±4.28∗∗

注:与同组治疗前对比,**P<0.01;与对照组治疗后对比,##P<0.01

8 讨 论

SIS的发病机制主要是肩峰下通道狭窄,肩部在上举外展过程中,肩袖组织撞击喙肩韧带、肩锁关节及肩峰所致。1972年,Neer提出了SIS概念并将其分为3个阶段:I期为肩峰下滑囊及肩袖组织的炎性充血水肿,Ⅱ期是肩峰下滑囊、肩袖组织的增生、钙化,Ⅲ期发展为肩袖的部分撕裂甚至完全断裂[8]。目前,临床针对SIS Neer Ⅰ期、Ⅱ期的患者治疗主要是口服止痛药物及外敷治疗,临床效果差。

SIS引起的疼痛属中医学“痹证”范畴[9]。《素问·长刺节论篇》中指出:“病在筋,筋挛节痛,不可以行,名曰筋痹……病在骨,骨重不可举,骨髓酸痛,寒气至,名曰骨痹。”笔者根据多年临床观察,开创温针治疗的新方法,让艾条产生温经散寒的药性随针身准确的直达病所,能够持续发挥药效,起到很好的驱邪外出、调和气血的作用。韩济生[10]的研究证实:温针刺激使神经系统释放不同种类的阿片肽,作用于不同类型的阿片受体而发挥止痛作用。黄龙祥等[11]认为:温针是通过低位中枢发挥局部镇痛作用,而电针则是通过高位中枢发挥整体镇痛效应。

本试验研究结果表明:温针治疗SIS Neer Ⅰ期、Ⅱ期引发的肩关节疼痛的效果优于西药对照组。今后,治疗SIS需要不断拓展机制研究思路,进一步为临床治疗提供安全、有效的治疗方案,充分发挥针灸治疗的优势。同时,针刺治疗SIS其作用机制有待进一步深入探究。