民俗生活中的自然节律、生活节律与心理节律

2019-03-27李劼

李 劼

民俗生活中的自然节律、生活节律与心理节律

李 劼

(中央民族大学学报编辑部,北京 100081)

“农业大国”不仅指称一国长期以农业为主要经济门类,还指在此种经济门类下形成的社会生活方式、价值观及在此基础上形成的人们的心理性格。现代化农业主要指农业生产技术及管理经营理念的改进,并没有改变播种于土地、收获于土地的过程,生命靠土地供养的本质不变。各种传统民俗所代表的生活方式及建构其上的文化与心理性格既有经济价值,也有人文价值。农业时代与工业时代不应是继替的,应是互文的,可以从中找到走向未来的合适指导。

农业大国;现代化农业;节律;核心价值

各民族的传统生活内容庞杂,形态多样,但经过研究后,发现这些内容都可以用一定的经纬予以联并,不同的经纬在不同的层面,如日常生活、家族制度、信仰习俗等层面上勾连这些民俗事象。民俗生活因此呈现为一个外散而内实的状态,而最为核心的“实在”,是生命存续对土地的依赖,以及在此基础上形成的一套生活方式、价值观念及心理性格。

这个依赖的本质是有些功利性质的,但在这种以劳动谋生存的交换上生成的制度、文化、观念、心理性格,又表达出一种超越功利的高于实际生活的追求。古人总结的“道”也罢,“和”“义”“仁”“信”也罢,宗教里的慈悲、关怀亦罢,庸碌重复的日常谋生因此获得超越功利的意义。

就在几年前,“中国是一个农业大国”还常被提及,但我们并没有深究“农业大国”的多层含义,却更多地关注到该词对传统农业生产及其低效率运作的概括。如果细究一下,该词直接指向生命靠土地供养这个核心,而上溯几千年的历史也可以说是确立“土地”与“生命”这两个概念并建设二者间关系的历史。在传统农业基础上的几千年建设过程形成了我们的生活节律,确立了我们的价值观,塑造了我们的心理性格,而在工业化的今天,这些“农业生活”所造就的生活节律、价值观、心理性格仍然在影响着我们的生活选择①。现代化农业并没有改变播种于土地、收获于土地这个过程,这是尊重自然、天人合一等观念在今天仍然获得广泛认同的基础。

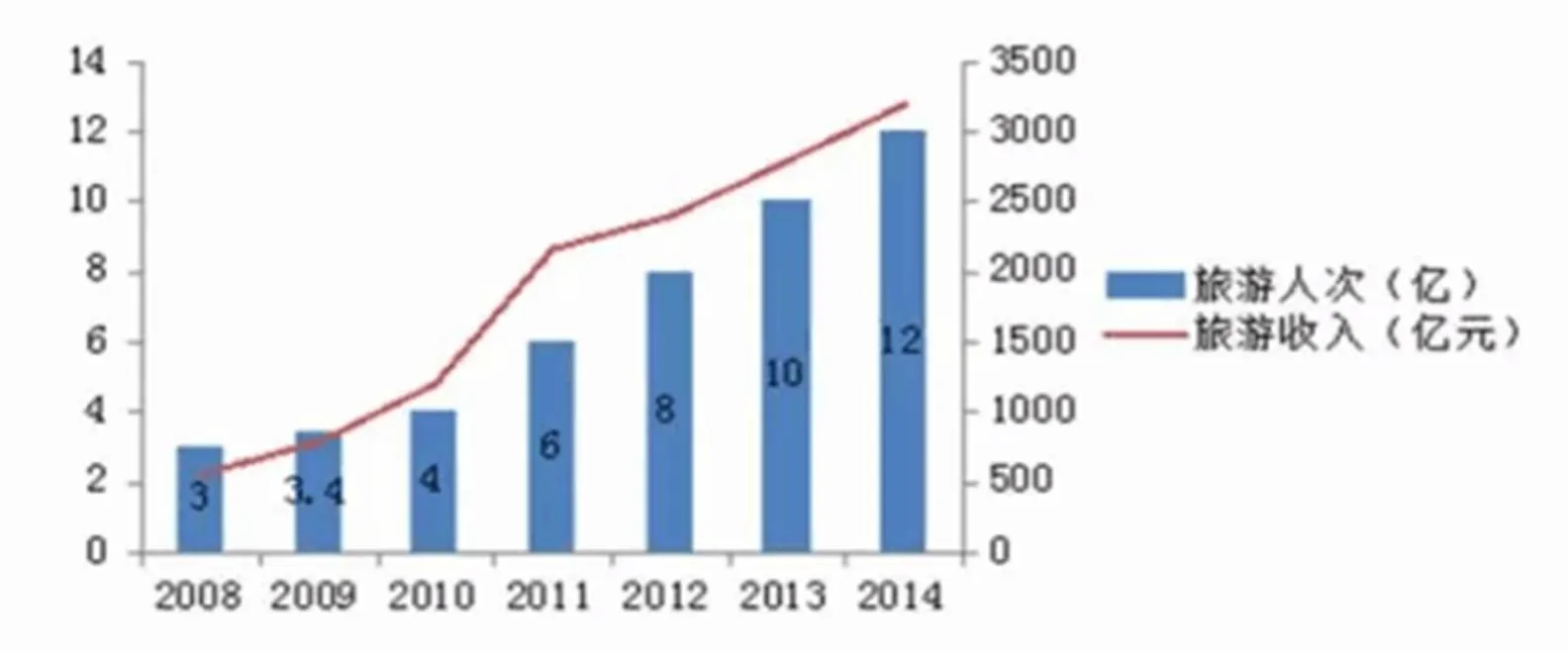

这一点只要看看我国不同于其他国家的特有的乡村民俗旅游就可以略窥端倪。

图1 2008—2014年国内乡村游人次/收入增长示意图

2014年乡村游游客占整个游客的三分之一,调查还发现,田园风光和乡村民宿是游客消费的集中点,现有状况还有很大的提升空间②。而这两个关注点也表明,一种以乡村游为形式的休闲旅游正在形成,中国文人的“桃花源”情结、耕读传家的传统理念于此可见其一脉相传的隐微走势。2017年12月19日,中国旅游研究院、国家旅游局数据中心发布了《2017年中国旅游经济运行分析和2018年发展预测》,其中提到“乡村旅游最新报告:2017年我国旅游人数超51亿,收入超5.3万亿!!”③一条振兴乡村之路隐藏其间。

由于社会分工的细化及很多现代科技的运用,“土地供养生命”日益变成一个被层层包裹而难以被人们看到的实在,但我们应该看到,农业现代化其实质也仍然是在土地上的种植养殖行为。漫长的“农业大国”历史,使我们对“土地供养生命”这个坚硬的事实有着很自然而坚定的确认,在这样的确认中,围绕这个核心而建构出的文化及由这个文化哺育出的心理性格应该会帮助我们选定最合适的行动方向。

一、自然节律对生产活动的影响——生活节律

人的认知活动中,有几个要素:认知主体、认知客体、认知行为,三者相互影响,产生认知结果。种植养殖活动直接受制于作为认知客体的自然节律,自然节律居于主导地位,相应形成的生产活动也就是对自然节律的直接反映。《吕氏春秋》的十二纪月令详细说明了每个月天子应该如何居处,发布相应的政令,官民据此安排生产与生活,表明自然节律被虔诚遵奉的崇高地位。各民族的生产农祀节会,也是对自然节律的直接遵守。

这个过程中,人们把自然规律视为天、天道、上帝,以一种崇拜的方式来遵循自然规律,换取生存资料,其间蕴含的因果关系在人们的头脑中被浓墨重彩的信仰遮蔽了。

山东大学刘宗迪在《失落的天书:〈山海经〉与古代华夏世界观》一书(商务印书馆,2016年)中,就认为《山海经》是黄河中下游一带古人对时间与空间的认识,而不是我们通常所认为的那样是一本古怪荒诞缺乏现实意义的志怪书,它是古人建构的时空坐标及对各个关键坐标点(如春分秋分和夏至冬至)的标注及相应的纪念与祭祀行为的记录。那些在今天看来古怪不可理解的装扮与活动,在那时并不古怪,它表达了人们对生产活动必须遵循的自然力量的崇奉与敬畏。而我们说古人对时空的认识是在一个抽象意义上完成了人们“在大地上勾勒出世界”的行为[1],则是后世的理解,是作为知识史的解读。

在时间周期中,除年季月日时辰外,还有十二年、七十六年等周期。《淮南子·天文》:“太阴在四仲,则岁星行三宿,太阴在四钩,则岁星行二宿。”顾迁译注“岁星(木星)约十二年运行一周天”,木星十二年走完二十八宿,与二十八宿形成不同的位置关系,就表明这是各不相同的十二年,而非年复一年。“天一以始建七十六岁,日月复以正月如营室五度无馀分,名曰一纪。凡二十纪,一千五百二十岁大终,日月星辰复始甲寅元。日行一度,而岁有奇四分度之一,故四岁而积千四百六十日,而复合故舍,八十岁而复故日。”④可见,古人对时间的认识不仅超越了春秋冬夏的年周期,超越了十二属相的轮转周期,也超越了与人寿命相当的76年周期,从天象运行的角度,还有上千年、数千年的周期。

我国很多少数民族都有自己的历法,布朗族的物候历“梅花岁一开以纪年,野靛花十二年一开以纪星,茨竹花六十年一开以纪甲子……借贷书契必曰限至某花开时,或曰某鸟鸣时”。独龙族则以当年大雪封山到下一个大雪封山为一年周期。彝族的太阳历一年十个月,每月36天,用十二属相纪日,正好三个周期[2]。彝族的太阳历不仅用来指导生产,也被用来预测一个人的吉凶祸福,这些看似远离实际生产活动的知识,其实又以一种隐形的方式影响着人们的实际生活,即用星象运行的状态来预测人的祸福,指导人们的生活。

苗族的鼓藏节每13年举办一次[3],中间完整地隔了12周年,这样每个属相年都能轮到举办鼓藏节。在民族学研究文章中,讨论的多是鼓藏节的内容、鼓词及仪式过程,恰恰对何以13年为周期没有深究。笔者揣测,年只是时间单位的一种,而十二属相纪年与木星十二年运行一周天也许有关,而十二属相纪年则在各民族中都有使用。羊年为冈仁波且山的本命年,藏族每逢羊年转冈仁波且山,每十二年一次。摩梭人以十三岁为成年,十三是虚岁,其实应该是十二周岁。但实际上,在物质匮乏的年代,当地大多数女孩要到十五岁左右才有初潮。可见,以十三岁为成年,并不是以生理现象为依据的,而是刚好一个十二属相年的周期。

通过观测天象可以计数时间,但参照不同,周期长短亦不同,只不过植物荣枯的年周期变化既直观且对人们的生产生活影响最为直接,农祀节会也大多以年为周期。这些周期不仅为人们提供不同长短时间内的生活安排,也帮助人们对未来做某种推测。今天我们会说这些推测过于无稽,但是否被验明其实并不那么重要,重要的是当时的人们就此获得一种安定,生活得以安排。

对时间与空间的认识本身是一个极为抽象的过程,但古人把它投射到自己身处的地理环境中,使时至今日尚不能完全认识的时间与空间在一个可以想象的范围内被认定,从而可以进一步勾勒人们的生活空间。抽象时间投射到具象空间,而具象的“家园山川,实际上成了世代居住在那里的人们构筑其时间节律和空间廓落的参照系,是他们赖以观照辽阔世界的出发点……人的家园就是他构筑起时间观和空间观的出发点和参照系”[4]。所以,每一个村子都成为一个时空建构齐全的“小宇宙”,对村子周围山川风物、地形地貌、气象物产的描述和传说故事,都是对这个小宇宙的细致描画,成为神话时代一个地方的地理志,连同村寨里与“我”有勾连的每一个人,构成“我”的世界,伴随“我”的生命。籍贯、家乡不仅指一个人来自哪里,更是构成了他生命的底色。

给空间立坐标也是按照观测到的天象,结合实际的地势地貌来规划的,更多的是一种天意与人愿的相互观照。如分野之说、五岳四渎之封。云南贵州各民族都有关于建寨的传说,说的是祖先们如何在灾难中逃出原来的居地,在流徙中经过慎重的选择后才在如今的地方定居下来,这个选择过程,本身就包含着对空间的定位与判断,只不过参照可能更为实际。还有各种净寨、护寨的习俗,如立寨心、寨门,扫寨、祭寨等。寨子不是一个单纯的物理空间,它的内涵由历代寨民不断建构而来。贵州雷山西江苗寨的来历传说亦大致如此,后又涉及人口繁衍、家族析分与通婚规则等。《诗经·大雅·绵》描述的是周人祖先在岐山下“俾立家室”“作庙翼翼”。寨子不仅要能安身,还要能安心。

母羊产羔并不是随机地分布在一年四季,而是大致集中在春夏之交,新生羔羊经过一个牧草繁茂的成长季,才可以应对严酷的冬季,这是羊群的“集体无意识”。许多野生动物也会依照自然节律,在春夏之交生下幼崽,古代律令及一些狩猎民族的习惯法则相应地禁止在春天捕杀母兽和幼崽。

古人探索总结自然节律,指导自己的生产生活行为的同时,也看到、认识到了更为广大的世界,形成本民族特有的张弛有度的生活空间。那些看似超脱于生存需要的知识,比如天地鸿蒙、宇宙洪荒、天文历法、人从哪里来、死之为何等,是丰富、超越我们血肉生命的不可或缺的前提,是从功利中求取意义与价值的自觉而不懈的追问。

二、生活节律与自然节律相呼应——文化心理节律

作为认知主体,人的自主性特点在认知过程中日益被强化,在顺应自然节律建设社会的过程中,确立自己在社会生活中的地位,进一步巩固相对独立的心理性格。在这个认知阶段,人本身居于主导环节,人们在实际生产生活中形成相对稳定的心理特质,并在之后的生活中自觉维护这些特质,在此过程中形成各种品行与操守。

这个阶段的思维特征是整体性和混沌性,我们现在回头来看,其目的是参照自然建构社会,没有整体性,就谈不上建构;没有混沌性,就会有很多漏洞和遗漏,也就无法建构。但实际上我们无法复原这个建构过程,因为其间包含了我们今天难以想象的情感因素。这也说明,自然规律同一,但人们遵循时却各有其道,文化差异因此而复杂。

生存活动是由人从事的,劳作过程同时也塑造了人的心理性格⑤。但人本身也是一种自然,也有天赋的心性,心性与生产活动互相建构,在漫长的农耕生活的细致推衍中,人们形成相对稳定的文化心理节律,集中地体现于所形成的价值观及对生活的感受与表达上。所以,我们在探究生活时,通常追究是怎样的价值观、生活方式影响了我们的选择,而不再直接关注自然节律对我们的影响。这个转变表明,认知主体在认知过程中逐渐占据主导地位,学会对先辈思想的继承与发展。所以,对自然节律的利用方式,对时空的价值判断形成我们基本的价值观,被纳入我们的生活,而由社会生活又总结出一整套伦理规则,对此儒家有全面阐述。价值观一旦形成,就可以脱离生成的土壤,深刻而抽象地调控我们的生活。

空间就是可视的时间,空间的流变就是时间的流逝,时空流变有快慢之分,亦获得不同的社会意义,比如深山皱褶里的村庄时间似乎是凝固的,城市生活似乎是忙碌的;百万年的史前蛮荒时代似乎是迅捷的,数千年的文明史却有着写不尽的篇章。而在快与慢、密与疏的感受中,人们又赋予了时空价值与意义。

我们总是习惯地认为古代的文化更简单,今天的文化更为繁复,但忽略了很多关键知识在今天已经成为人尽皆知的常识,如同空气难被觉察却又须臾不可缺少。这些常识并不因为简单而不重要,早期对这些常识的探索与掌握,曾经让古人追索并努力了漫长的时间,并在这个过程中,形成相应的社会管理结构和心理性格秉赋。“《月令》这套东西既非阴阳五行家所独创,更非儒家所专有,而是得到了当时思想界的普遍认同,属于一种‘公共思想知识’。其在战国秦汉时期逐渐得到整合、臻于完备受到尊崇并非偶然,而是具有深刻的时代背景,与国家统一、社会变迁和文化融会的整体历史进程紧密相联,更与‘农本’经济的定型化发展相伴随行。那时,农业日益成为国家经济的根本,政治家和思想家几乎无一例外都予以高度重视,‘驱民而归之农,皆著于本’是一个基本国策。”[5]这段文字把自然节律及其对社会生活的影响已经分析得很好了。这些简单但却重要的知识像空气一样存在于我们身边而难以被我们觉察。

遵奉自然节律而形成的社会规则在今天也已成为常识。尤其是历代都主张的以孝治天下,就是把血缘这样一种自然关系全方位地引入社会生活中,成为数千年来的意识形态。《周易》《礼记》《吕氏春秋》等各种古代经典都是在延展、丰富自然节律与社会生活之间的呼应形态。《吕氏春秋·序意》:“盖闻古之清世,是法天地……上揆之天,下验之地,中审之人……天曰顺,顺维生,地曰固,固维宁,人曰信,信维听。”

《吕氏春秋》的月令记载,春天祭祀都不用牺牲,更不能举兵,而到秋季,则可选士厉兵,戮有罪,严断刑。顺时施政,把千头万绪的社会生活按自然节律予以管理。由“阴阳之和,不长一类,甘露时雨,不私一物”,认识到“万民之主,不阿一人”,天下方为“天下人之天下”;由“大美无言”“大音希声”,警醒人们对自然之力的遵从,理解人的渺小。只有与自然相和谐,才能获得力量。

节律的属性是张弛有别,表现在文化心理上,时间与空间的意义也表现出一种非均衡性,如一年之计在于春,一日之计在于晨,良辰吉时与黄道吉日。历史上每逢新朝成立,最先颁布的政策都不外乎是劝课农桑,与民休息,是一种松弛。农祀节会的日期即是对自然时间节律的回应,依照自然节律把人们的生活调剂得张弛有度,人们在张弛之间的活动及愿望表达,也就顺应了自然节奏。不同的地理空间对我们来说也有不同意义。君主坐北面南,臣工文东武西,紫气东来,山之南为阳,河之南为阴,满族、蒙古族西墙供祖,山居民族的上方与下方。适宜于人类生存的地方被认为是风水宝地,不宜于人类生存之地被描述为穷山恶水。

由此形成的价值观还影响着我们表达生活的态度与方式,有节制,有节奏,有强弱,有循环,形成各种表现风格,甚至成为不同人们群体的标志性特征,如傣族的委婉细柔,蒙古族的粗犷豪放……尽管不能以此盖全,但至少有了一个着眼点。一首民歌通常分为若干小节,但每节格式一样,字数一样,只换个别字词,《诗经》的国风很多就用这样的格式。汉魏乐府中的《江南》则在一首诗中,用“鱼戏莲叶”的句式把东西南北都用遍了。《南朝乐府民歌》也较多地保留这样的格式,如《子夜四时歌》。一些文人也用这种格式创作,如张衡的《四愁诗》,萧衍的《子夜四时歌》。在各民族的口传民歌中,这样的格式更是寻常可见。

很多民族的口传文学中,还有“到东山上……到西山上……”的句式,这是一种用空间位置的转移来陈述时间过程的叙事模式,从东到西,既表明时间的流逝,甚至也包含了在不同时空中的规定活动。东山上的活动喻指在太阳升起时或是春季,指向劳作耕种,亦指向青春时光;西山上的活动喻指在傍晚时或是秋季,指向休息、收获,亦指向暮年时光。而屈原的“朝饮木兰之坠露,夕餐秋菊之落英”,也包含着春秋东西的时序流变与空间转移。

在各民族民歌中被广为采用的“兴”的手法,即为言一事,先说一景,就是将人们的情感纳入一种特定环境中。蒙古族民歌“漂亮善跑的黑骏马啊,拴在那门外那榆木的桩上,善良好心的妹妹啊,嫁到了山外那遥远的地方”,如果没有前两句,情感就不会如此充沛。空间节律对心理节律产生制约,但心灵的联想却又是要竭力超脱这个制约。所以,反倒是在景象与情感之间建构出一种张力,凸显出心灵的超脱能力。

这样循环往复的诗句,在表达着跌宕起伏的情绪时,也应和着自然时序,幻化出远近、荣枯、寒暑、昼夜的时空景象,并与人们的喜怒哀乐相联系,延展了作品的深度与广度,是我们熟知而不觉的审美心理轨迹。

如果从整部作品来看,很多古文献编辑时的结构也仿照自然节律。比如《礼记》《吕氏春秋》中的十二月令⑥,阐述的就是人们按照自然节律修身养性。《淮南子》则有《天文》《地形》《时则》讲述自然节律。但目的在于通过自然节律,来阐述人应该如何修身养性,人的一呼一吸与自然相应,由此获得一种合理性。在此基础上,各民族形成独特的审美范式,即以自己的方式获得一种背靠自然,或者说是借助了自然之力的独特审美能力,所以它是强大的,能超越目之所见,耳之所闻,随心所之,但却又不是泛滥的。

名物也是一个把自然纳入人为世界的过程。蒙古族对不同年龄段的马有专门称谓,边疆民族对本土动植物有自己的命名体系,名字与其所代表的各种传说故事一起构成这个区域的“神话”地理志——比如大理的风花雪月,传扬着这个群体的三观。名物系统又成为这个群体表达情感的一种材料。《诗经》国风中所表达出来的蓬勃生机,正是通过那些植物与生灵传达出来的,萤火虫叫“宵行”,“楚”就是灌木荆条,再如“蒹葭”“荇菜”“白茅”,动物如“关雎”“螽斯”“黄鸟”等⑦,我们看到这些名字,就会联想起相应的场景,生发出各种感受。

我们今天在读民间文学和这些古代文献时,因为遥远的时空距离,很难感同身受,但我们不能不看到,这些知识在今天仍然是最基本的知识,并被现代科学技术进一步精细化⑧,也因为处在最基础的层面而被遮蔽、被遗忘。我们今天的基本心性仍然是由自然节律培养出来的,如对原野的向往,对壮美河山的陶醉,时序更替时的喜悦或怅惘,春播秋收的兴奋⑨,都是我们的心灵对自然节律的本真呼应。

但是古人也有一些认识,是我们今天仍然不能理解的。综观国内外各民族,好像都没有否认神明的存在,所以,各民族的传统文化都是在神明高悬的前提下被建构的。人作为认知主体,有独立于认知对象的认知习性,我们也普遍认为,人对生活需要一种可控感,就这一点来看,古今没有不同。由神明来掌控,是否也算“可控”的一种呢?

三、心理节律的风筝式飘摇

前两节讨论了认知活动的主体与客体,再来看认知活动本身。知与行是认知的两面,随着生产力的发展,人在开发、改造、利用自然中显示出巨大的能量,但人又始终是自然的一部分。所以,在建设社会的过程中,人们的心理节律是飘摇不定的,既以为能够摆脱自然节律的约束,又不得不遵循自然节律。这就是一个深刻的矛盾。

生命依赖于土地,各民族都在讴歌土地,也被束缚于土地,但生命却不甘于被土地束缚。很多民族的史诗神话都在表达这种不甘,超越了日常生活的空间与时间。从另一个角度看,文学就是对这种超越的反映,尤其是神话,比如说纳西族的《玉龙第三国》,现世的艰辛幻化出对理想福地的想象。《山海经》及很多古代神话里就熔铸着先民不屈的心理性格:女娲补天、夸父逐日、后羿射日、精卫填海、愚公移山,还有各民族的各种民间传说,战胜水旱、打败邪祟、扶危济困,这些故事既反映了认知世界、建设社会的过程,也包含着传诸后世的精神品质,表达着创造者不屈不挠的精神。

心理节律是在社会生活节律的基础上形成的,必须顺应生活节律,但又总是试图挣脱生活世界的牵绊,追求飘摇在空的自在,这是人之为人的禀赋。

工业时代在日益遮蔽传统耕种的经济价值和人文价值。从农业社会进入工业社会,农民进城只是人口流动的一个半圆,还必须有市民进入乡村,这才构成一个完整的人口运行的循环,体现出生机,否则只有农民进城而无市民入村,循环就会坏死。也就是说广阔的乡野和繁华的都市,都是我们生活的不同空间,这两个空间互相弥补,既包含着经济价值,也蕴含着人文意义。

农业在全部经济产值中占比越来越少,这种情形不应该意味着农业的边缘化,而是借助新的科技方式与新的理念,农业日益与其他产业门类结合成新的经济生活方式,构成我们的生活内容。农业现代化主要解决农产品的量,而今天我们所说的振兴乡村,更多地涉及农产品的品质与种类,并由生产过程衍生出其他生活方式。尤其在很多山区,数千年的经营,有很多农土特产及加工方式,同时又形成一方水土人们的文化生活习俗。这些都是使我们的生活方式更为健全、更为长久的资源。

在中国共产党的“十九大”报告中论及振兴乡村的具体措施时,就提到小农户和现代农业发展的有机衔接。2018年3月初的“两会”也多次讨论振兴乡村的议题,更强调着眼于多种形态,而不是热衷于大工业视角下的大农场。旅游扶贫、最美乡村、休闲农业等,都为这个从乡村到城市又从城市到乡村的后一半循环在寻找途径。从国家地理标志保护产品,到各种各样的生产与经营合作社,小农户以合作社的形式在摆脱风险的同时,还能够保持特色农产品的种植,保护传统技艺的生存空间。而现代农业发展的理念及技术,又能使从前繁重的田间劳作有望得以减轻,让更多的人留在乡村,建设乡村,乡村才真正能与城市形成互补的生活空间。只不过城市到乡村的循环已经超越谋生层次,相对于农民进城,有某种不对等性。

西方在19世纪的时候就经历过乡村的衰退,美国小说《飘》也表达出对土地的信赖⑩,当女主人公遭遇种种挫折时,就回到童年生活的土地上寻求振兴。但这个意义似乎没有被读者广泛注意到。随着工业化时代的到来,随着产业的不断调整,乡村或者说农业经济不再像过去那样吸附大多数劳动力,劳动力重新配置后一些乡村呈现出人去屋空的凋敝景象,但这样总结凸显出消极的一面。或者说,我们之所以用“凋敝”这样的词,其实也是内心深处对传统生活的一种难以化解的留恋。但随着产业的优化,“土地供养生命”这个坚硬内核却是不曾改变的,我们所要做的是发现从前大农业时代的各种积累在今天的价值。这也是重新审视传统文化价值的理性基础,发现传统生活的人文价值。其实,每一种价值的提炼都是对其功利作用的丰富与升华。

当我们说中国在传统上是一个农业大国时,是指在过去我们的祖先以农业生产为生存的核心要义,艰辛的劳作与丰收的喜悦构成这一生活方式的两极。而在今天的乡村建设中,农业借助于现代化的手段,劳动强度有望大大降低,政府通过各种技术和资金的支持,村民可以启动各种生产活动,乡村正在真正被赋予田园意趣。乡村旅游也罢,生态农业也罢,都不是回归,也不是重现,而是对我们未来生活的一种建构尝试。

还有一种跳脱思维,可以帮助我们理解农耕生活的意义。农耕本身是一种生活方式,蕴含了由这样的生活方式培育出来的价值观,而这些价值观在数千年的生活流变中,尤其进入工业时代,本身也在衰退,即时代不同,对价值观也有不同的要求。但如果我们抽身来看,农业时代与工业时代应该是一种互文关系,而不应是相互否定的关系。就像文物被组成系列,通过展览陈列来彼此说明一样,在工业化时代,农耕的价值也将获得更为深刻的说明,这应该是一种螺旋式的上升而非割裂。

四、结 语

我们习惯说中国历史上是一个农业大国,数千年来靠天吃饭,但是我们还须进一步认识数千年耕种生活对我们生活及心灵世界的模塑,进一步认识传统农业和现代农业的根本性质的一致性:都是在土地上的播种与收获。只要我们的生命还必须靠土地来供养,那么,自然节律仍然会深刻地影响我们的生活和心理。

读先秦文献,我们会发现一个有趣的现象,被后世奉为圭臬的很多道理,都是在春秋战国各国君臣的闲聊中发端的。小学生都知道的邹忌讽齐王纳谏就不说了。《庄子·天道》讲了一个故事:桓公在堂上读书,匠人在堂下制作轮子。匠人问桓公所读何书,桓公说是圣人之言。匠人说圣人已死,所读乃糟粕。桓公要匠人说出理由,否则该当死罪。匠人说做轮子也有技巧,但有的技巧只能心神领会而无法言表,连对我的儿子也无法说清楚。可见,既往的积累不太可能把那些要靠心领神会的道理传达给后人。所以,孤立僵硬地推崇传统生活中的价值是不明智的。立足于当下,才能对过往有令人信服的阐释,才是发展。

在此有必要重新回味斯大林关于民族定义的四要素,即:共同地域、共同语言、共同生产方式及建筑其上的共同心理素质。近几十年来,结合我国各民族的历史,我们对这个定义纠结于共同地域及语言,总觉得它过于偏颇。但如果我们把共同地域与共同语言理解为一种曾经的生活状态,就会发现,在此前提下,共同的心理素质才有生发的可能,如果共同的语言与地域不曾存在过,共同的心理素质从何而来。有了共同的地域与语言,才有共同的活动、共同的记忆,才有共同的心理素质。一百多年来抵御外辱的共同记忆就极大地增强了中华民族的凝聚力。而一旦有了共同的记忆与文化心理素质,没有共同地域与语言,也能够在一定时间维持紧密关系,如散居各国的华人华侨靠中华文化维系。

“一带一路”倡议也是在打造一种共同的生活,“将中国置于一个跨越欧亚的网络之中,将中国边疆置于境内外互动的链条与体系之中,从而促进边疆地区与包括内地的广大区域之间的联系,在一个更大的范围内推进边疆内地的一体化”[6]。这个“共同的生活”不是“一样的生活”,而是互补中的不可或缺,在共同参与的广阔的社会经济文化生活中,和平与发展才有望互相促进。

“乐者为同,礼者为异,同则相亲,异则相敬,乐胜则流,礼胜则离……礼者,殊事合敬者也,乐者,异文合爱者也。”⑪(《礼记·乐记》)礼乐的根本在于和谐万物。发现万事万物之间的各种差异并不难,难的是把万事万物的共性寻找出来,构建一个面对差异又互相依赖的世界,求同存异,这才是大智慧。从认识自然节律到形成我们共有的生活节律,到可以互相信赖的共同心理节律,春种秋收的生活方式就凝聚着这种大智慧,值得我们细心领会。

[1] 朱立元.当代西方文艺理论(第2版)[M].上海:华东师大出版社,2005:145-152.

[2] 唐祈,彭维金.中华民族风俗辞典·岁时历法[Z].南昌:江西教育出版社,1988.

[3] 刘峰,张少华,等.鼓藏节:苗族祭祖大典[M].北京:知识产权出版社,2012:1.

[4] 刘宗迪.失落的天书——《山海经》与古代华夏世界观[M].北京:商务印书馆,2016:27.

[5] 王利华.《月令》中的自然节律与社会节奏[J].中国社会科学,2014(2):185-203.

[6] 朱金春.“一带一路”视域下的边疆内地一体化[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2018(3):54-62.

① 现在的“后工业时代”也是一个内涵复杂的概念,笔者认为该词应该含有对工业时代的反思,同时也含有对之前农业时代的重新认识,但都不是简单的肯定或是否定。新的生产力一旦催生出一个新时代,它所拥有的摧枯拉朽的能量也是一言难尽的。

②详细情况可参考《2015年乡村旅游市场调研报告》http://www.pinchain.com/article/63523,2016-01-19.

③数据来源于《乡村旅游最新报告:2017年我国旅游人数超51亿,收入超5.3万亿!》http://wemedia.ife ng.com/42579147/wemedia.shtml,2017-12-26.

④这段话的翻译是:从太岁纪年的元年算起,经过76年,日月又在正月初一晨旦时一同进入营室宿五度方位,而运营的时间没有余数,这段时间叫一纪,20纪1520年是一终,(经历三终4560年,这时日月星辰又恢复到开始的状态)以甲寅年作为纪年的元年。北斗日行一度一年有零头四分之一,所以四年积累到1461天,北斗重又回复到原来的起点宿位,经过80年,同一天的记日干支重复相同。参见顾迁译注《淮南子·天文》,北京:中华书局,2009:59。可见,中国古人的一纪是76年,而非今天通常认为的100年。

⑤我们可以在此基础上理解那句名言——“劳动创造了人”,显然,“人”不仅指身体,同时还指健全的心理性格。

⑥十二月令是一种“公共思想知识”,南开大学王利华在《〈月令〉中的自然节律与社会节奏》(载《中国社会科学》2014年第2期)一文中对历史情境中月令的意义做了阐发,顺时施治获得天然合理性。本文在此基础上,强调认知自然、从事生产本身是社会过程,在这个过程中人们形成了相应的心理性格,对以后的生活也将产生重大影响。

⑦ 参见日本江户时代的儒学者细井徇、细井东阳所撰绘的一套博物学书《诗经名物图解》中的部分图样。这些名物被纳入一种情感的表达方式中,从时间纵轴上看,这是一种审美范式的确立:背依自然,有节制,有节律,易引起共鸣。

⑧ 古代的二十四节气通过对太阳升落及物候的观察而获知,今天,我们对节气可以精确到时刻。

⑨ 一种观点认为,所谓的禅宗,就是修养性情、研习佛法时,日常的、自然事物及其节律对心弦的拨动。渺小的个人一旦顺应了自然节律,就能够因为认识到事物的本质之美而获得安宁。

⑩ 《飘》的英文是Gone with the wind,不论是译为随风而逝,还是飘,都寓意着土地的丢失,人们不再扎根于土地,改编的电影《乱世佳人》则弱化了这个意义。土地当然不会丢失,而是人们曾经认为,工业化时代的到来使人们终于可以摆脱土地的束缚了。但现在看来,土地、人口在今天也仍然是最重要的资源。

⑪大意为:音乐可以协和差异,礼制可以区别不同,和谐则相亲,有礼则相敬,过度的音乐会让人沉溺,繁缛的礼节会让人疏离……礼是区别对待而表达敬意,乐是混同一声而促成亲睦。

Natural Rhythm, Life Rhythm and Psychological Rhythm in Folk Life

Li Jie

“Agricultural Power” not only refers to a country’s long-term agriculture as the main economic category, but also refers to the social life style, values and people’s psychological character formed on it. Modern agriculture mainly aims at the improvement of agricultural production technology and management philosophy, thus the process of sowing and harvesting on the land, and the essence of life supported by the land remain unchanged. The life style represented by all kinds of traditional folk customs and the cultural and psychological characters they construct have both economic value and humanistic value. The age of agriculture and the age of industry should not be successive, but intertextual, from which we can find appropriate guidance for the future.

Agricultural Power; modern agriculture; rhythm; core value

K892

A

1009-8135(2019)02-0018-09

李劼(1965—),女,纳西族,云南丽江人,中央民族大学学报编辑部编审,民族学博士,主要研究中国西南民族历史与文化。

(责任编辑:郑宗荣)