文化精准扶贫的对象识别与路径选择*

——从“文化贫困”的逻辑前提出发

2019-03-27谈国新文立杰纪东东

谈国新 文立杰 张 杰 纪东东

(1.华中师范大学国家文化产业研究中心 武汉 430079; 2华南理工大学工商管理学院 广州 510641)

1 引言

扶贫从来都不是一个单纯的经济概念。正如我们正在为之不断努力的全面小康社会,是经济、政治、文化、社会、生态文明建设五位一体的全面小康,是不可分割的整体[1]。贫困同样也是二元的,既包含物质生活贫乏的物质贫困,也包含精神文化生活贫乏的精神文化贫困。为解决广泛存在的文化贫困问题,改善部分地区公共文化服务供给不足、文化产品短缺及部分群众文化生活单调、文化消费水平低下的现状,2008年中国扶贫开发协会正式发起“文化扶贫工程”。农村特别是贫困地区农村一直是文化扶贫的重点,从宏观上来看,农村文化扶贫的出发点主要有三个。第一,文化扶贫彰显了文化上的空间正义。文化权利作为人的基本权利之一,在贫困地区往往更容易被忽略和遗忘[2]。在城乡二元结构体制之下,与城市相比,广大农村地区文化消费的坍塌与公共文化服务体系建设的滞后,成为城乡之间文化空间正义缺失的实际表现。政府为主导的文化扶贫具有鲜明的文化空间正义彰显功能,是对公民基本文化权利的尊重与满足。第二,文化扶贫是解决经济贫困问题的重要手段。根据刘易斯的“贫困文化理论”和舒尔茨的“人力资本理论”,文化扶贫具有显著的“扶志”与“扶智”功能:文化扶贫可以改变长期生活在贫困环境中的贫困群体所共有的文化习俗、思维定式和价值取向,从而阻断贫困的代际传播;文化扶贫可提高劳动力素质,形成人力资本,已成为世界范围内反贫困的重要战略选择。第三,经济上脱贫之后同样需要文化扶贫。在一些物质相对富足的地区依然面临精神文化生活匮乏的窘境,在“富口袋”之后的“富脑袋”过程中,文化扶贫工作同样不可或缺。

作为曾经的贫困人口大国,中国的扶贫工作成绩令世界瞩目,在几十年的扶贫实践中,中国逐渐摸索总结出一套适合国情的扶贫道路。2013 年11月,习近平总书记在湖南省湘西地区考察时,首次提出“精准扶贫”概念。2015年11 月27日习近平总书记在《在中央扶贫开发工作会议上的讲话》中,正式提出了“精准扶贫”,这标志着我国扶贫工作进入一个新的阶段,文化扶贫也随之跃升到“文化精准扶贫”阶段。精准扶贫的要旨在于“精准”二字,具体包括精准识别、精准帮扶、精准管理和精准考核。其中扶贫对象的精准识别是精准扶贫的前提与基础,只有以科学、有效的方法选准、选对文化扶贫对象才能做到“扶真贫”,这也是文化精准扶贫的难点所在,推行文化扶贫的逻辑前提是普遍存在的文化贫困现象,要精准识别文化扶贫对象首先要确定何为文化贫困。在扶贫工作中,对贫困户或扶贫对象的识别标准主要以国家制定的人均最低经济收入标准为依据,即以2011年纯收入2 300元不变价为基准划定贫困线,不定期调整。但文化精准扶贫所要求的文化贫困人口并不一定等同于贫困人口。一些贫困地区同时也是文化资源富集地区,农民开展的文化自生产很大程度上可以弥补文化消费的不足和公共文化供给的不足。基于上述原因,本研究将研究重点锚定文化贫困对象的精准识别,通过定量分析得出其人口特征,探究文化贫困的真实原因,精准选择文化扶贫路径。

2 相关研究回顾

辛秋水提出文化扶贫概念后,引起了学界的广泛关注。近几年,学界对于文化扶贫的研究主要集中于对文化扶贫内涵与意义的概括总结,以及问题导向基础上的对策研究。饶蕊等(2017)认为目前我国文化扶贫的主要手段是文化民生工程建设,困境在于贫困地区的文化生态处于结构失衡和供需错位的状态,出路在于“上下联动”“有效对接”[3]。张春景等(2016)通过案例分析,从需求角度出发将文化精准扶贫的问题概括为过于偏重经济目标,缺乏针对性与时效性[4]。曲蕴等(2016)认为在文化精准扶贫过程中,精准识别是前提,精确帮扶是关键,精确管理是保证[5]。闫小斌(2017)认为贫困地区公共图书馆服务的缺位是空间正义缺失的表现,政府战略性推动、城乡文化融合是实现贫困地区空间正义价值的文化之路[2]。王建民(2017)认为基层图书馆在农村精准文化扶贫中具有公共文化教育功能、智力支持功能、特色文化资源发掘功能,应该从文化精准扶贫体系化、基础业务标准化、服务供给高效化入手,进一步发挥基层图书馆的功能[6]。李云(2012)认为文化扶贫已经成为扶贫开发的核心战略,她分析了武陵山区文化扶贫的必然性和紧迫性,并提出了具体措施[7]。方清云(2012)探讨了贫困文化与贫困的关系,认为应当发扬贫困文化中的优秀特质,加强对贫困文化群体的文化扶贫[8]。桂胜等(2017)提出重视既具有“他者”身份又具有“本己”身份的“故乡人”对农村文化扶贫所能发挥的重要作用,将“故乡人”对家乡的反哺视为农村文化扶贫的路径之一[9]。边晓红等(2016)探讨了我国贫困地区文化“他组织”建设与“自组织”建设的关系,在分析农村文化“自组织”能力建设困境基础上,提出构建以文化“自组织”能力建设为中心的“文化扶贫”新机制[10]。段小虎等(2016)认为基于矩阵式组织结构的项目制“文化扶贫”拓展了政府购买公共文化服务的政策空间,是文化精准扶贫的机制创新[11]。陈建(2017)分析了文化精准扶贫过程中公共文化服务暴露出来的供给粗放化、运行离散化等堕距问题,他认为应当以供给精细化、治理整体化、保障系统化为目标,解决文化精准扶贫过程中公共文化服务的堕距问题[12]。张霞等(2018)认为面对当前我国农村文化精准扶贫的新问题和新挑战,应以共享理念为指导,实现文化资源全民共享、全面共享、共建共享、渐进共享[13]。

我们通过对近年来文化扶贫主要研究成果的梳理可以发现如下问题:首先,对文化精准扶贫中对象的精准识别这一基础性研究进行了虚化或回避,有限的研究多是强调文化精准扶贫过程中对象精准识别的意义与重要性,许多研究将文化精准扶贫的对象等同于经济贫困户或经济贫困地区。其次,在研究方法上过于依赖定性研究,缺乏必要的实证研究与定量研究作支撑,且未涉及文化贫困人口群体特征这一关键问题。由于研究视角与研究方法所限,随着研究的深入,问题导向基础上的对策研究出现同质化趋势。

文化贫困,与物质贫困对称于精神物质二元结构模式,是一种精神生活贫乏的社会现象[3]14。因此,文化生活的丰富与否是文化贫困程度的最直接体现。对公众文化生活进行量化评估,一方面可以将文化贫困与否的判定精确到个人,实现对文化扶贫对象的精准识别,另一方面还能客观反映文化贫困人口特征,保障文化扶贫项目的精准选择与实施。

3 研究设计

3.1 研究对象

与城市相比,农村地区文化市场先天发育不足,公共文化服务体系建设也相对滞后,加之工业时代与后工业时代文化生产、传播方式的冲击,农村地区面临沦为文化荒漠的危机,是文化扶贫的重点地区。因此,本研究将文化精准扶贫对象聚焦于农村居民。在当前文化扶贫工作中,文化扶贫大有“扶贫困地区之文化”的趋势,这鲜明地折射出将贫困地区等同于文化贫困地区的思维定式。这种文化扶贫方式实施起来相对容易,是否符合文化精准扶贫的要求则有待商榷。毋庸置疑,经济的贫困容易导致文化的贫困,但同样应该意识到文化可以实现“自组织”“自生产”。一些贫困地区尤其是民族聚居的贫困地区,往往也是特色文化资源富集地区,这些地区的农村居民不仅通过文化的“自组织”“自生产”丰富了自身文化生活,还通过发展文化旅游产业增加了经济收入。在一些经济相对发达的农村地区,由于受自身文化素养、消费习惯、文化市场与公共文化服务完善程度的影响,相当一部分日常文化生活局限于“看看电视、听听广播”,“富口袋”之后的“富脑袋”工作依然任重而道远。因此本研究将全国范围内的农村居民作为研究对象,以期通过衡量其日常文化生活的丰富程度准确识别文化贫困群体的特征。

3.2 调查样本

为了准确掌握农村居民文化生活的真实状况,课题组对全国范围内的农村居民进行了问卷调查。从2012年开始该调查持续开展了6年,总计获得数据10 000余份。为了保证研究结果的全面性和可靠性,本研究选取数据最为丰富的2014年作为截面数据,共计获得有效数据4 380份,数据来源于东、中、西部三个地区的25个省、直辖市、自治区。样本统计特征如下:性别方面,男女所占比例分别为55.54%与44.46%,一定程度上反映出农村男女比例严重失衡;年龄方面,18岁以下人口占比为11.86%,19—40岁人口占比41.19%,41—60岁人口占比为33.13%,61岁及以上人口占比为18.32%,中青年仍是样本人口结构的主体;民族方面,汉族受访者占91.71%,与全国人口中汉族人口所占比例基本吻合;文化程度方面,受访者文化程度普遍偏低,只有9.01%的受访者拥有大专及以上学历,而26.02%的受访者只有小学及以下文化;收入方面,受访者中家庭人均年收入在2 000元以下占17.34%,收入在2 000—5 000元的比重最高,达到29.76% 。需要特别指出的是,调研数据显示农村居民文化消费支出(不含教育支出)水平普遍偏低。受访的农村居民中文化消费支出在100元以下的占比最高,为33.55%;其次是101—300元,占比为31.09%;文化消费支出在301—500元的占比为18.09%,501—800元占比为6.46%,801—1 000元占比为5.96%,1 001元以上占比为4.86%[14]。综上,男女比例失衡、年龄以中青年为主、文化水平低下、收入不高、文化消费水平低是样本调查对象的主要特征。

3.3 指标体系构建

完成文化贫困群体精准识别的关键与难点都在于构建科学的指标体系。现有文化精准扶贫的对象识别研究极少用到定量研究方法,缺乏能够科学评估文化贫困对象的成熟指标。本研究在充分考虑农村地区客观实际的基础上,本着全面性、实用性与可行性原则进行了指标的选取制定。

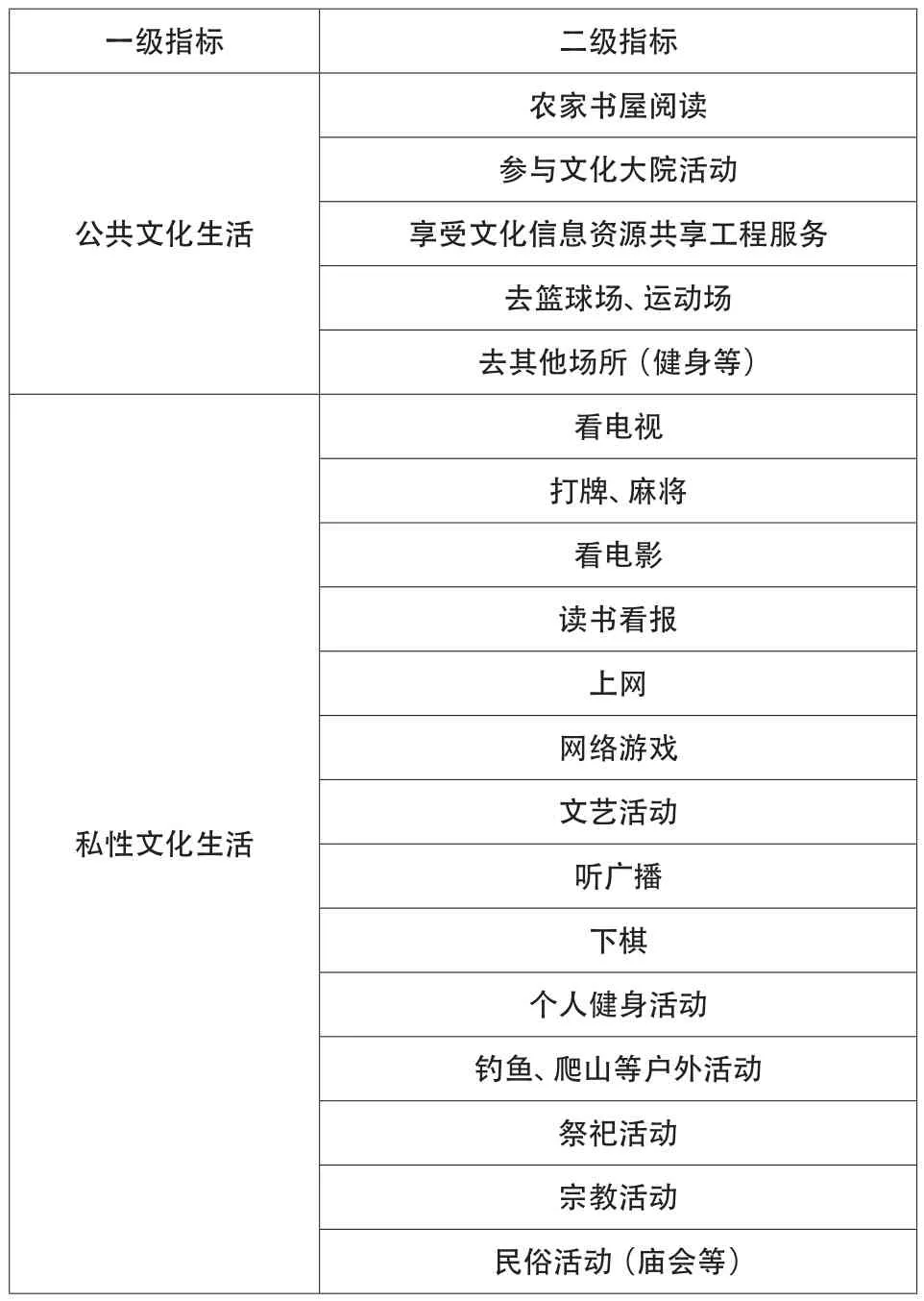

表1 农村居民文化贫困程度衡量指标体系

第一,全面性原则。全面性原则要求指标尽可能涵盖农村居民精神文化生活的方方面面,从而准确地反映出受访者文化贫困程度。精神文化生活贫乏与否主要取决于精神文化产品和精神文化服务的占有与消费数量。农村居民精神文化产品和精神文化服务的占有与消费主要包括两种方式:一为公共文化生活,即农村居民通过暂时性占有具有公共属性的文化消费物质资料或文化服务满足自身文化需求;二为私性文化生活,主要是指农村居民以个人或家庭为单位,以出资购买的方式占有文化产品或文化服务。出于以上考量,本研究共选取两个一级指标即公共文化生活与私性文化生活,并尽可能全面地选取了具体的农村居民文化活动形式作为二级指标。但需要指出的是,文化的生产与消费是可以同时进行的,农村居民作为文化消费者,也可能是文化的生产者,因此农民自娱自乐的私性文化生活方式也是影响其文化贫困程度的重要因素,在指标制定过程中必须将其包含在内。

第二,实用性与可行性原则。从统计角度看,农村居民的文化贫困程度可以通过占有文化产品数量和参加文化活动数量来衡量,但现实情况并非如此。在移动互联网时代,人们所需文化设备种类正迅速减少,即便只拥有一台终端设备,也可以随时随地开展阅读、信息查询、社交、娱乐、电子商务等多种文化活动。因此,以文化产品的占有数量来衡量文化贫困程度显然是不合理的。在充分考虑研究目的与数据分析的可操作性后,本研究采用农村居民可参加的文化活动种类、参加文化活动的频次与时长来衡量其文化贫困程度。

4 基于模糊化综合评价的农民文化贫困程度实证分析

文化贫困程度无法像物质贫困那样用收入标准准确衡量,它是一个模糊的非确定性的概念,这是对文化贫困进行定量研究的难点所在。模糊综合评价法是一种常用的对相对模糊的概念进行衡量的方法。该综合评价法根据模糊数学的隶属度理论把定性评价转化为定量评价,即用模糊数学对受到多种因素制约的事物或对象作总体评价。它具有结果清晰、系统性强的特点,能较好地解决模糊的、难以量化的问题,适合各种非确定性问题的解决。因此,本研究选择采用该评价法来衡量不同人口特点的农民文化贫困程度。

4.1 确定评价对象

从主要对象来看,现有文化扶贫普遍是针对经济贫困地区展开。经济收入是决定文化贫困与否的基础性因素,因此本研究将家庭人均年收入作为评价对象之一。鉴于东中西部人均收入悬殊,区域也被作为一个评价对象。一般而言,文化资本的存量直接影响消费者文化产品的鉴赏水平,文化资本存量越大者文化鉴赏水平越高,所能参与的文化活动越丰富。根据布迪厄的文化消费理论,受家庭环境、学校教育影响而形成的个体化文化资本最具正统性,是个人文化资本的主要来源[15]。与家庭环境相比,学校教育更易量化,故选择文化程度作为评价对象之一。文化消费与个人的价值观、审美观密切相连,不同年龄层次的消费者人生阅历与人生轨迹差异明显,其文化生活方式截然不同,因此我们也将年龄作为评价对象之一。综上,本研究形成如下评价对象集:

X区域={西部,东部,中部}

X学历={小学及以下,初中,高中(中专),大专,本科及以上}

X年龄={18岁以下,19—40岁,41—60岁,60岁以上}

X收入={2 000元以下,2 001—5 000元,5 001—8 000元,8 001—10 000元,10 001—20 000元,20 000元以上}

4.2 设定评价指标因素集与评语集

根据前文确定的指标,形成如下指标因素集:

表2 指标因素集

指标因素主要由受访农村居民主观感受到的活动参与频率来衡量。在问卷调查中,每项指标都采用李克特量表进行量化,设定如下:感知参与频率被设定为四个值,即“非常频繁=4”“比较频繁=3”“比较少=2”“非常少=1”。形成的评语集如下:

V1=非常少;V2=比较少;V3=比较频繁;V4=非常频繁

4.3 确定评价指标权重

常见的主观赋权法如专家调查法(Delphi法)、层次分析法(AHP)、二项系数法、环比评分法等带有较强的主观随意性,客观性较差。为避免这一局限性,本研究采用客观赋权法,根据各指标之间的关联程度来决定属性权重。复相关系数就是指每一个被选指标Xi用其余的指标对它的相关度复相关系数记为ρi,它反映了非Xi的那些指标表示Xi的能力。当ρ=1时,意味着Xi可以完全被其他指标表示;当ρ非常小时,其他指标几乎不能代替Xi,也就是说这个因子是个独立的因子。所以采用(复相关系数倒数的绝对值)作为权重是合适的,本模型的基本步骤如下:

①根据二级指标得分,计算加权平均数,得到每个一级指标的得分Xi;

②选取被选指标Xi作为因变量,其余指标X1,X2,X3, L,Xi-1,Xi+1,Xn为自变量,y对做回归得到

③计算y与的简单相关系数,得Xi与其余指标的相关系数,并取绝对值

④重复步骤2与步骤3,对求出来的相关系数取绝对值,计算出每个指标的复相关系数

⑤计算各个复相关系数的倒数,并做归一化处理,得到各个指标的权重

由复相关系数倒数为权法,得到指标权重如表3所示。MC-R表示复相关系数,1/(MC-R)表示复相关系数的倒数,Z(1/(MC-R))表示归一化后的复相关系数倒数,也就是权重。

表3 指标权重

4.4 建立评价矩阵

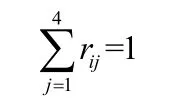

首先,对问卷数据分别按地区、区域、年龄、学历、年龄、收入分别作交叉分析,得到评价矩阵表示第i个评价对象对应Vj的百分比:

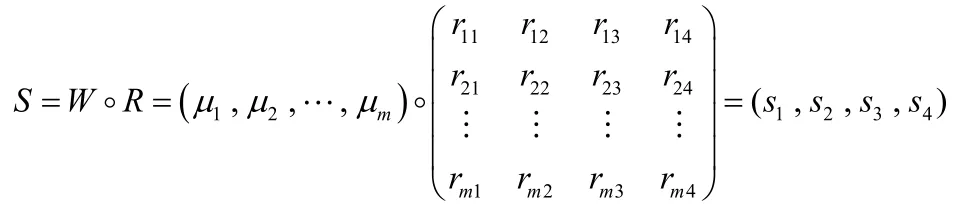

其次,做矩阵的合成运算,并做归一处理,即对权数系数矩阵W和评价矩阵Rij做模糊变换得到模糊评判集S:

其中◦表示算子,也就是模糊变换。常见的算子一共有4个,4种算子的优劣分别如下所示:

表4 常见算子及其优缺点

如表4所示,加权平均型算子具有权重作用明显,综合程度强,利用信息充分的优势,故本文采用算子M(⊕,·)。由此,得到各个评价对象的评价向量,再根据评价集得到各个评价对象的模糊评价值,详见表5。

表5 各评价对象模糊综合评价值

5 结论与建议

5.1 结论分析

首先,从地区看,农民文化生活富裕程度东部好于西部好于中部,即农民文化生活呈现出中部塌陷的趋势。东部经济发达,农民收入高,公共基础设施完善,农村文化市场成熟度高,农民有能力有渠道获得更加丰富的文化产品与服务。西部地区传统文化生态保存现状良好,少数民族人口占比高,民族文化资源丰富,群众文化活动形式丰富多彩,在一定程度上弥补了文化消费支出的不足。中部地区农民文化生活贫困的原因则可能在于:经济上落后于东部,文化消费支出少;农村文化受外来文化冲击更加严重,相较西部文化资源存量少;在“以代际分工为基础的半工半农”结构下,青壮年进城务工,老人留守从事农业生产,导致农村群众文化活动组织乏力。

其次,从学历层次看,总体上呈现出农民学历水平越高文化生活越富裕的特征。这也从侧面证明了布尔迪厄的文化资本理论,即学校教育是个人文化资本最重要的来源之一,学历水平越高则文化资本拥有量越大,所能接触的文化消费形式越丰富、水平越高。但值得注意的是,相较于专科学历者,本科及以上学历者文化生活相对更加贫困,其原因有待进一步研究确认。

再次,从收入情况看,收入与农民文化生活富裕程度呈现明显的正相关,即收入越高其文化生活越丰富。随着收入的增加,文化生活富裕程度增长明显,但收入达到5 000元之后文化生活富裕程度变化幅度减小,收入超过10 000元以后,文化生活富裕程度增长再次变得明显。

最后,从年龄层次看,随着年龄的增长,农民文化生活逐渐富裕,达到40岁之后又开始变差,60岁以上是文化生活最为贫困的年龄层段。另外,需要特别阐明的一个现象是,笔者曾用同一份数据研究过年龄层次与文化消费支出的关系,所得到的变化趋势正好相反:随着年龄的增长,农村居民的文化消费支出会先出现下降的趋势,但60岁后会增加。这表明,中青年人口对于无需经济支出的文化活动形式特别青睐。

5.2 对策建议

第一,根据文化贫困农民的人口特征确定文化精准扶贫的对象。通过上述结论分析,我们可以发现文化贫困的农民主要有以下人口特征:收入低、学历低、年龄大。这表明目前广泛开展的针对贫困地区的文化扶贫是具备一定科学依据的,这与文化贫困农民的低收入特征相吻合。但在文化精准扶贫过程中,扶贫对象的识别要更加精确,即更加关注贫困地区的低学历人口和老龄人口。另外,中部地区是农民文化贫困问题最突出的区域,文化扶贫的资金、政策要更多地向中部地区倾斜。

第二,根据文化贫困农民的人口特征选择文化精准扶贫的路径。文化精准扶贫制定的具体实施方式内容要适合老龄低学历农民群体。首先,具有普适性均等化特征的惠民工程建设,可作为一般性文化扶贫手段,但不应等同于文化精准扶贫措施,文化精准扶贫的措施应进一步具体化,加强针对性。其次,文化精准扶贫内容与方式的决策制定要充分考虑老龄低学历文化特困人口的接受程度,一些学者所倡导的数字文化扶贫、科技文化扶贫更适合少数留守农村的青壮年人口,但显然超出了农村老龄低学历人口的接受程度。

第三,人才在文化精准扶贫中的作用至关重要,向文化贫困地区输送文化艺术人才,利用当地特色文化资源,组织开展文化贫困人口喜闻乐见的文化活动,可能是文化扶贫最有效的措施。

(来稿时间:2018年8月)