乐嘉藻与《上光绪帝书》

2019-03-02厐思纯

文/厐思纯 李 芳

◎1915 年巴拿马赛会直隶报告编辑主任乐嘉藻

2013年是贵州建省600年。是年夏,贵州文史研究在贵阳市文化馆举办建省600周年大型画展。一时间文化界、书画界的名流学者云集,并吸引了大批民众前来观展。画展开幕前,笔者与《贵州文史丛刊》副总编王尧礼在大厅外负责接待工作,这时一对六十上下的夫妻向我们走来,操着标准的普通话询问参观事宜。我见对方谦和有礼,谈吐不俗,于是与其攀谈起来。对方告诉我们,他们是北京人,女的叫乐慈 ,男的名李建军,现居河北保定,这次到筑祭扫祖墓。出于职业的敏感,我们便联想到对方是贵阳的文化世家名门望族乐氏的后人。不出所料,乐慈女士果然是贵州先贤乐嘉藻的重孙女。

乐慈告诉我们,她家现藏有祖父未曾付梓的七十七本日记,百余张画作及所著诗文,寄望于贵州文史馆将这些资料整理、校点后结集出版。

我方听后认为这是贵州清末民初不可或缺的史料,可以“补史之阙,详史之略”。顾久馆长欣喜之余,立即责令王尧礼、厐思纯、李峰与乐慈女士对接。在之后的四年中,我们三人同心协力,投入到《乐嘉藻日记》的整理校点中。贵州人民出版社拟于年内公开出版发行。

乐嘉藻是贵州清末民初著名的社会活动家、实业家、教育家,早年参加“公车上书”、戊戌变法、清末新政;办过教育,当过贵州咨议局议长和贵州教育总会会长。民国元年(1912年)“滇军入黔”,大肆屠杀革命党人,乐嘉藻愤然离黔。次年,任天津工商品陈列所所长兼办中国参加巴拿马博览会工作,曾选送贵州产茅台酒、玉屏箫,获奖状、奖章。归国后,调任农商部主事,移居北平,一度任京华艺术学校讲师,从事中国建筑艺术学的研究与著述。乐嘉藻一生足迹遍及大江南北、两京沪杭,远及日本、美国,曾与中国近代史上的风云人物严修、梁启超、汤化龙、孙洪伊、黄侃等有过亲密接触与交往,并与贵州名人陈田、周素园、平刚、漆运钧、凌秋鹗、彭述文等过从甚密,交谊深厚,与漆运钧、王廷直还成为儿女亲家。毋庸讳言,乐嘉藻是史家关注的对象。

乐嘉藻晚岁清贫,忙于生计,然而不改初心,潜心在家研究《说文》与《公羊》,并勤于著述,寄情诗文绘事及古籍书画鉴赏。有《巴拿马赛会直隶观会丛编·大会参观日记》三卷、《巴拿马赛会直隶观会丛编·东美调查日记》一卷、《中国建筑史》三卷问世,并有日记、诗文、书画及古碑帖庋藏于家。贵州省博物馆还收藏有乐嘉藻所著的《贵州党争事略》一册、《香雪堂诗》一卷。

2018年冬,乐慈女士又给我们寄来乐嘉藻未曾付梓的《香雪堂文》,其中有上清廷奏稿两篇,与朋友书三篇,家祭文两篇。其中上光绪帝的《别设教部书》写于戊戌变法中,反映了作者在国家危急存亡之秋对教育改革的殷切期望,极具史料价值。为此,笔者诉之成文,以示对先贤的欣佩之情。

甲午中日战争之后,清王朝的统治危机加深。面对列强的鲸吞蚕食,瓜分豆剖,国内暗潮汹涌的反清斗争,为救敝起衰,重振国势,“天下爱国之士,莫不焦心竭虑,忧国之将亡,思有以挽回之策”。他们“师夷长技以治夷”,学习西方列强的工商之道、教育之术、改良政治之策,期以富国强兵。

当是时,上至朝廷重臣、封疆大吏,下至文人墨客、缙绅士人,无不关注国家的前途走向,命运兴衰。在这场维新变法、救亡图存的论争中,广东举人康有为、梁启超,工部侍郎李端棻,湖广总督张之洞,贵州举人乐嘉藻,他们有关教育改革的见解极具代表性,为天下所瞩目。

◎1910年乐嘉藻、嘉荃兄弟子侄合影 左起:乐森琏(字叔慎,嘉荃三子)、乐嘉荃、乐森璧(字伯恒,嘉荃长子)、乐嘉藻、乐森玟(字伯健,嘉藻长子)

◎ 《公车上书·题名》之中的乐嘉藻

◎ 贵州巡抚庞鸿书奏举人乐嘉藻捐助图书奖主事片

◎ 清宣统元年乐嘉藻贵州咨议局议员执照

贵州举人乐嘉藻,身处“大变局”的时代,感应华夏大地的脉动,静观时代的变化,以舍我其谁、敢为人先的使命感,投身于教育救国的时代潮流中,参加了光绪二十一年四月初八日(1895年5月2日)各省应试举人联名上书的“公车上书”,并在请愿书上留上了自己的大名。光绪二十四年四月二十三日(1898年6月11日),光绪帝“诏定国是”,宣布变法。时在北京的乐嘉藻倍受鼓舞。针对新政教育改革中存在的问题,他于七月二十日(9月5日)上书言事。在其《上光绪帝书》中,乐嘉藻针对教育改革中存在的问题,提出了自己的看法与建议,表达对国家前途命运的忧患意识。

在奏文中,乐嘉藻敦请朝廷推行新政,实施教育改革。开篇便开门见山,直奔主题,提出“速致新政,别设教部”的建议。接着以历史为依据,说明今之政非古之政,今之教非古之教。认为经义(经籍义理)、制义(即八股文)禁锢了士人的心智,束缚了他们的创新能力,使之“奔走于利禄之路,则并教亦在若存若亡之间”,从而得出“今之政非古之政也,今之教非古之教也”的结论。

为了使自己的论断被人信服, 乐嘉藻反复论证行西政不能杂以儒教。其依据是:西政、西艺乃实用之学,能救国家之急,而儒教不切实际,不能救国救教。二者兼行,必然扰其心力,导致中西皆无所成。在上面的论证中,乐嘉藻运用对比论证,说明新学培养的是一技一能之士,是解决国家目前困境的有用之才。而儒教培养的是担当国家大任的精英,可用之处少。然后其笔头一转,直指封疆大吏张之洞的教育理念,指斥张“所上科场条例复归重新三场,凭经义以定去取”的建议不足取。认为其所谓推行新政,以解释儒家经典要义作为考试内容,以八股文为模式,用以保存儒教的作法是锢塞人才,是“挠维新之生机,挠维新之进境”,是开历史的倒车。最后,他回到主题,重申“古政已亡,宜专行西政,而不可杂之以儒教”的观点,说明“事有本末,教者本也,政者末也,此为古政教言之,古政教已亡,则所谓本者不本,而末者未必末也。又事有缓急,教者可缓者也,政者所急者也。如臣之言,则急者已急,而缓者亦终不缓。此两全之策也,学医者之言,曰:缓则治本,急则治标。今之时势,可谓急矣!譬外邪已深,而欲盛正气以逐之,旷日持久,何以能待?先治其标,病去,而后治其本,此所以能有效也。今国情形实类于此,诚能以维新之政,力行于今日”,恳请光绪帝“明降谕旨,于删除学堂、科场条例”,为人才的涌现创造有利条件……

乐嘉藻学养渊深,才识宏通,是一位知今知外、思想新锐的士人。这篇《上清帝书》亦是乐嘉藻早年的代表作(存于其尚未付梓的《香雪堂文》中)。俗话说,览其文而知其人。《上光绪帝书》的给人的印象是:作者学贯中西,融中学西学于一炉;文字明白晓畅,寓意深刻,给人行云流水、泛光溢彩之感;观其论辩,作者如同手执柳叶刀的医生,层层深入,穷究病理,直至症结所在。如若说这篇奏文的价值何在,笔者认为在以下两个方面:一是反映维新变法的多元性,复杂性,以及各利益集团博弈论争;一是凸显作者的维新思想和爱国情怀,以及黔中士人在这场有关国家前途命运论争中的不缺席。

附:

《香雪堂文》之《上光绪帝书》

贵州举人乐嘉藻跪奏

皇帝陛下:

为政与教合高远无功,请专行新政以期速致。而别设教部,以存道统,恭折仰乞圣鉴事。

窃维儒教之名,古未有也。自佛老氏兴,而儒者始标其名以自别,于是儒教之名起焉。历代相承,用之以行政,用之以教民。然自汉以迄于明,人心愈变而愈漓,国政愈变而愈弱,以迄于今。戴儒冠者遍天下,睹国势之危急而莫能救;读儒书者盈朝廷,睹儒教之陵(凌)夷而莫能救,其故何哉?说者曰:今之所谓教,尧、舜、禹、汤、文、武、周公之所以治天下者也。数圣人者用之而强,后世用之而弱,是殆未能实力奉行之耳。不知数圣人之布在方策垂之后世者,已一坏于战国,再坏于秦火,至汉已荡焉无存。汉人收拾遗经、政书,如《周礼》类附会支离,亦已破碎。加以历朝政治,互有因革,益变而益失其真。先王之治,更千百不能存一。其仅存者,教而已矣。而制义锢塞之,奔走于利禄之路,则并教亦在若存若亡之间。是故,今之政非古之政也,今之教非古之教也。

皇上欲强天下,欲兼用今之政,则数千年来成败可睹矣。欲兼用今之教,则不能救国家危急,不能救本教之凌夷,又安用此今之教为哉?臣诚惶诚恐,谨为我皇上敬陈之曰:古政已亡,宜专行西政,而不可杂之以儒教。迨国势已尊,再重兴儒教,以章吾先圣之道。其不能已于言之故,请为皇上详陈之。夫所谓专行西政不可杂之以儒术者何也?臣窃见大学堂章程中,列有经学一门。夫今日学堂之设,非所以待经生也。所以讲求新法,以救国家之急也。新学有西政、西艺等门,而要非平心静气不能读其书,非沈思窈虑不能通其理,非试验不能得其用,非推广不能与外人争胜。而为学之始,专恃译书,则学不能精,于是有习西文之劳。几何为众学之根,于是有习算学之劳。迨其学成,则国家将用之矣。而国家之急,日甚一日,专望此学者而用之。专精致力以求新学,犹惧其不精,犹惧其不速也!而复为之中学学程以挠之,心以分而浅,力以分而弱,求其中西兼长,必至中西皆无所成。不知国家用此不中不西之学何为者也!若曰两学兼用,则兼学犹可也。乃中学学成则不切用,所用者西学耳。何必令人以有限之精神分其半以治不用之学,而转致待用之学有所不足也。

议者曰:今世之号识时务者,类皆深于中文,专通西文,恐不足以成大器。不知教人之法,不能专以上知(智)待人。必大器而后可用,则可用之才少。若一技一能皆可用,则可用之才多。且大器用之之处少,其成也不待教。西人之成大器者,非必通中文也。一技一能用之之处多,而苟督之不专,则必惝恍而难有心得。是故,中西之学断不可兼也。若夫才知(智)之士精力有余,不甘自囿于西学,则功课之暇,并不禁其习中学也。何用教之者先歧其途,而令中才之士无所专精哉!学堂所以待未学之士,而科场所以收已学之士。

皇上方行新政而不废科举,固曰:天下之贤俊杂处于生员、举人间者不少其人,故因科场之旧制用新法以取之,乃两广总督张之洞者所上科场条例复归重新三场,凭经义以定去取。夫制义之无用,不待言矣!而犹用以为取士之准,将借此以存儒教耶?而制义非儒教也!然则学足以上下古今,足以贯彻中外,而不能作制义,则废弃而不克,自进者比比矣!而何新法取士之足云?况入场之士,除捐纳监生等不可知之外,其余则皆生员,何患其不能作制义?而烦在上者之考校哉!臣请明降谕旨,于学堂章程,删除经学一门。但于入学之始,令其读圣教歌诀书,浅文深意,令易领取,知有圣学而已。其经生陈言,概不列入功课,致乱其心思。以圣学立其体,以新学恢其用,不致他年有异教之惑,亦不致当前有望洋之叹,则未学之士可造也。其科场条例则请删除第三场,即以第二场新学取士。夫未变法之前,人士之困于制义者久矣。维新令下,群焉举其旧学,委而弃之,相与讲求于古今治乱兴亡之迹,当世富国强兵之略,岂非人心一大转机。乃复存其根株,且恃之以进退。天下之士,天下之士,不知上之所重者,制义耶?新学耶?使其专力新学,则恐制义不工,或以之场而见弃,是挠维新之生机也!使其兼习制义,则无几之光阴,复不能专向新学,是挠维新之进境也!诚能删去三场,仅以史学、西学取士,使在家多读一日之书,即从政时多收一得之效,上之仁易于得者。臣之所谓专行新政而不可杂之以儒术者此也。若夫国势已尊,再重兴儒教,以张吾先圣之道,则自强后数十年以后之事。当彼之时,不患无术无俟,臣之预言也。

◎ 乐嘉藻《香雪堂文》封面

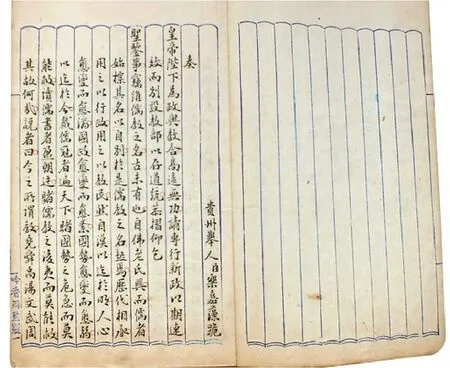

◎ 乐嘉藻《上光绪帝书》稿本

夫专行新政,不可杂之以儒术。而重兴儒教,又在数十年后,则此数十年之中,亦非置之不议也。臣窃观西人之自待其教,可谓尊之矣。教士宣教于本国与他国,亦可谓勤矣,然西人尊之未尝尊之以政权;教士勤于宣教亦未未尝勤于干政。政与教两不相干关,即学焉者亦两未相谋,故其行政有人,而宣教亦有人也。今国家法令之初,而以新学、旧教,责之一人,微特新学难精,即旧教之学亦终难成就。臣请明降谕旨,于删除学堂、科场条例外,仍请加封圣裔,告布天下,以示卫圣之功。无时以息,而别设教部于京师,以待天下之大贤。各省置一主教,以待天天(下)之贤者。天下之士,有能言圣人之言,行圣人之行,其学问足以贯通群经,其行谊足以感动乡里,则许其乡人上之有司。有司尊而礼之,上之于朝,畀之以宣教之权,荣以以宣教之官。其尤贤者,荣以主教,以主教权于一省;其尤贤者,尊以大臣,以主教权于天下。无其人则缺,有其人则请皇上于高爵厚禄。之后仍复接以殊礼,重以宾师。而教权之外,举凡行政用人之权,不以相假。即教权之中,其所自为学。与其所以教人者,有司亦不复过问。政自政,教自教,使天下之学者志一而力专,则数十年之中,道德之士,必有结踪(踵)而起者矣;干济之才,必有不可胜用者矣!政成于上,教成于下,臣之所不能不深望于皇上者,尤在此也。

夫事有本末,教者本也,政者末也,此为古政教言之,古政教已亡,则所谓本者不本,而末者未必末也。又事有缓急,教者可缓者也,政者所急者也。如臣之言,则急者已急,而缓者亦终不缓。此两全之策也,学医者之言,曰:缓则治本,急则治标。今之时势,可谓急矣!譬外邪已深,而欲盛正气以逐之,旷日持久,何以能待?先治其标,病去,而后治其本,此所以能有效也。今国情形实类于此,诚能以维新之政,力行于今日。以圣教之兴,期诸异日,而以教部权宜维持于其间,其为两全。莫有过此者矣,此天下志士之所不能胜大愿者也!

臣来自田间,不识忌讳,是否有当,当伏乞皇上圣鉴!

谨奏

戊戌七月二十日