不同剂量纳洛酮联合地佐辛用于乳腺癌患者术后镇痛的效果

2019-03-01

中国女性乳腺癌的发病率居高不下[1],外科手术作为乳腺癌患者的主要治疗方法,在临床上被广泛应用,但由于手术切口较大、患者年轻化,术后疼痛问题显著[2]。地佐辛为临床有效镇痛药物,但其不良反应(恶心呕吐、苏醒延迟等)却成为影响患者恢复的问题之一。纳洛酮是阿片受体拮抗剂[3],研究表明低剂量纳洛酮可在减少阿片类药物不良反应同时,不减弱甚至增强其镇痛作用[4-5],但与地佐辛的适宜配伍剂量还有待研究。本研究拟评价不同剂量纳洛酮联合地佐辛用于乳腺癌患者术后镇痛的效果,旨在探讨纳络酮可最大限度减少地佐辛不良反应并促进术后恢复的适宜剂量,为临床应用提供参考。

1 材料与方法

1.1 病例资料

选取2018年5月至2019年1月天津医科大学肿瘤医院120例行乳腺癌改良根治术患者的临床资料,年龄为30~65岁,体质量为40~80 kg,身高为150~175 cm,美国麻醉医师协会(American Society of Anesthesiologists,ASA)分级为Ⅰ~Ⅱ级。既往身体状况良好,无过敏史、严重慢性病及其他系统疾病,术前未行新辅助化疗,术前检查及凝血功能基本正常,拟行相同术式(单侧乳腺癌改良根治术),术前72 h均不可服用非甾体抗炎药及其他镇痛药物。

1.2 方法

1.2.1 麻醉方法 患者入手术室后开放静脉通路,监测无创血压、心率、Ⅲ导联心电图、血氧饱和度、麻醉深度。麻醉诱导静脉给予咪达唑仑0.03 mg/kg、舒芬太尼0.5 μg/kg、丙泊酚2 mg/kg、罗库溴铵0.6 mg/kg,预充氧3~5 min后置入喉罩,行机械通气。麻醉维持采用丙泊酚4~8 mg/kg/h持续泵注,瑞芬太尼0.1~0.2μg/kg/min持续泵注,间断给予罗库溴胺0.3mg/kg,保证麻醉深度BIS值为40~60,血压、心率波动与入手术室水平相差20%以内,血氧饱和度在95%~100%正常范围。

采用随机数字表法,根据纳洛酮不同剂量将患者分为L、M、H组和对照组(C组),各30例。于手术结束前15 min,L、M、H组分别静脉入壶滴注纳洛酮0.5、1.0、1.5 μg/kg,C组给予等容量生理盐水。同时各组静脉入壶滴注地佐辛0.15 mg/kg,手术结束时给予昂丹司琼4 mg。术后待自主呼吸恢复,给予新斯的明1 mg,阿托品0.5 mg,患者清醒后充分吸痰、拔除喉罩转入复苏室,生命体征平稳后安返病房。

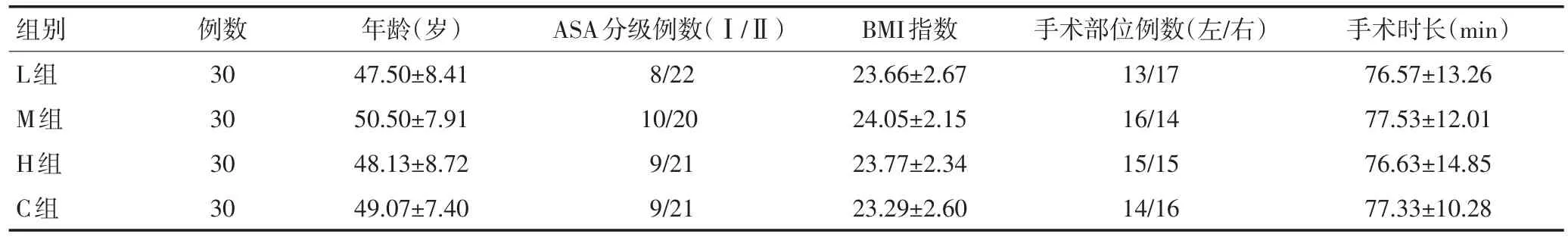

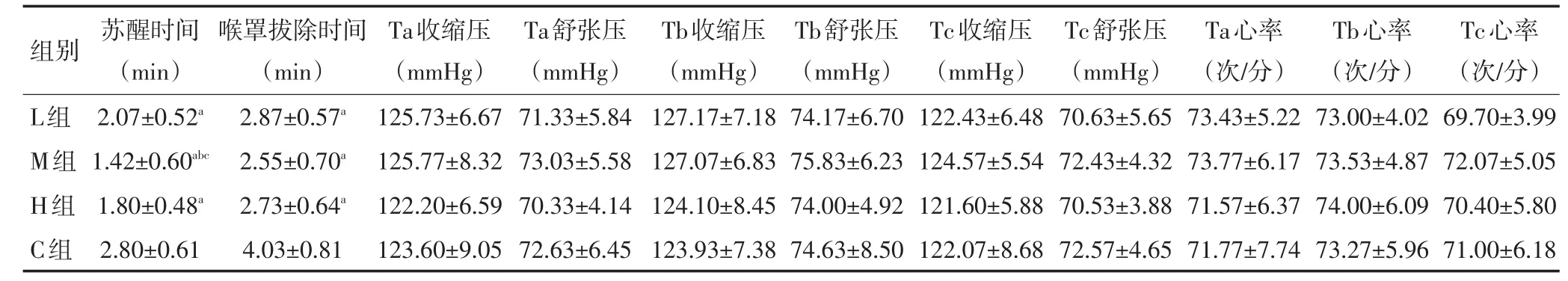

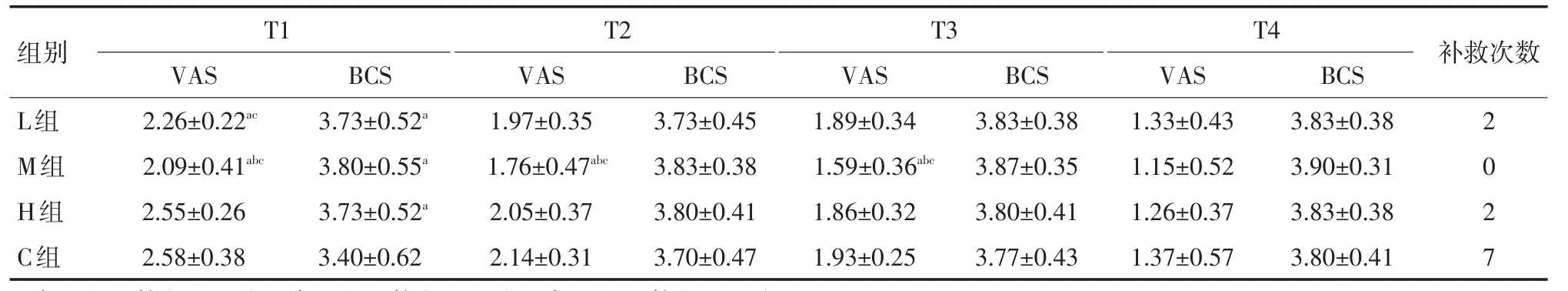

1.2.2 观察指标 对于4组患者,记录年龄、ASA分级、BMI指数、手术时长、手术部位等基本资料;观察并记录苏醒时间、拔除喉罩时间,以及手术结束时(Ta)、拔除喉罩时(Tb)和拔除喉罩后5 min(Tc)的血压、心率;记录术后1 h(T1)、6 h(T2)、12 h(T3)、24 h(T4)的视觉模拟评分(VAS)、舒适评分(BCS)及术后24 h内补救镇痛次数;记录T1、T2、T3、T4时的Ram⁃say镇静评分;观察并记录术后24 h内不良反应的发生次数。

1.3 统计学分析

采用SPSS 22.0软件进行统计学分析。计数资料比较采用χ2检验;计量资料采用x±s表示,组间比较采用单因素方差分析,两两比较采用LDS分析,组内比较采用重复测量的单因素方差分析。以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 一般情况

将4组患者年龄、ASA分级、BMI指数、手术部位及手术时长进行比较,差异无统计学意义(P>0.05,表1)。

2.2 苏醒、拔除喉罩时间及拔除喉罩期间血流动力学波动情况

与C组相比,L、M、H组的苏醒时间和拔除喉罩时间明显缩短(P<0.05);与L及H组相比,M组的苏醒时间明显缩短(P<0.05);L、M、H组的拔除喉罩时间进行比较,差异无统计学意义(P>0.05);4组患者拔除喉罩前后的血压、心率波动无显著性差异(P>0.05)。见表2。

2.3 术后VAS、BCS评分及补救镇痛情况

与M组相比,T1、T2、T3时间点L、H、C组的VAS评分明显升高(P<0.05);与L组相比,T1时间点H组及C组的VAS评分明显升高(P<0.05);T4时间点4组患者的VAS评分无显著性差异(P>0.05)。与C组相比,T1时间点L、M、H组的BCS评分明显升高(P<0.05),其余时间点4组患者的BCS评分无显著性差异(P>0.05)。与C组相比,L、M、H组的补救镇痛次数明显减少(P<0.05),且M组最少。见表3。

表1 患者一般情况 (n=120)

表2 各组30例患者苏醒、拔除喉罩时间及拔除喉罩前后血压、心率比较

表3 各组30例患者术后各时间点的VAS、BCS评分及补救镇痛次数

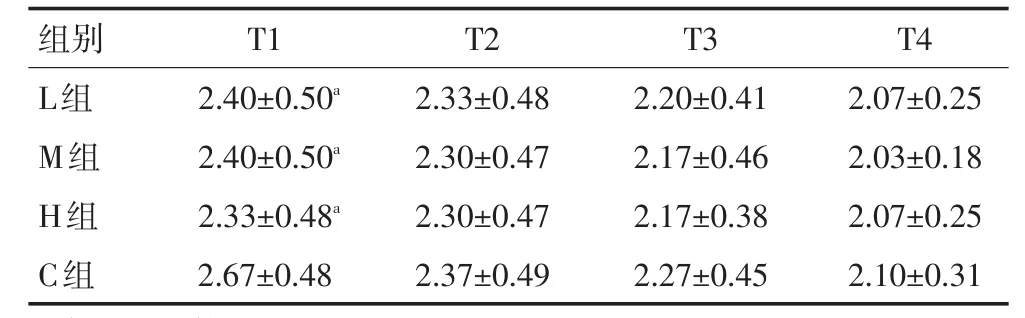

2.4 术后Ramsay镇静评分

与C组相比,T1时间点L、M、H组的Ramsay镇静评分明显降低(P<0.05);其余时间点4组患者的Ram⁃say镇静评分无显著性差异(P>0.05)。见表4。

表4 各组30例患者术后各时间点的Ramsay镇静评分

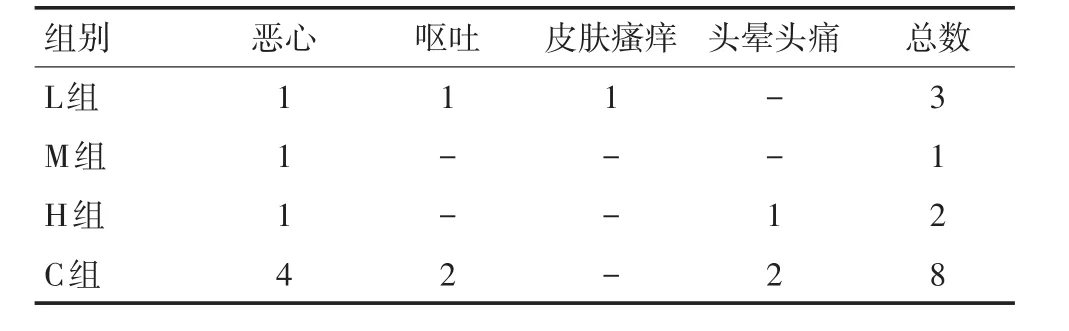

2.5 不良反应发生情况

与C组相比,L、M、H组的不良反应发生次数明显减少(P<0.05,表5),且M组最少。

表5 各组患者不良反应发生次数

3 讨论

随着快速康复外科(enhanced recovery after sur⁃gery,ERAS)理念的深化,将常规方案进行优化和改良,实现患者术后早期恢复[6]已成为外科医生、麻醉医生和患者本人的共同诉求,合理有效的术后镇痛成为麻醉的术后之重。研究表明[7],乳腺癌患者术后急性疼痛多发生于术后7天,尤其是24 h之内。术后静脉自控镇痛泵虽能有效缓解疼痛,但由于其不良反应,如恶心、呕吐、胃肠蠕动减慢等影响术后恢复[8],使得多数患者术后不得不停用,因此对于一般情况较好的患者可选择手术结束前静脉给予镇痛药物以达到术后镇痛效果。地佐辛起效迅速,达峰时间在1 h内,平均半衰期为3(1.2~7.4)h,持续作用时间根据剂量不同可达12~24 h,因此本研究选择观察术后1、6、12及24 h的镇痛效果。本研究预实验结果显示,纳洛酮<2.0 μg/kg可减少术后不良反应,在阿片类药物联合低剂量纳洛酮的研究[9]中也得到证实。由于地佐辛本身具有阿片类受体拮抗作用,所以本研究选择的纳洛酮均为既往研究中的低剂量,防止出现镇痛不全现象。

地佐辛在临床上应用仍存在不同程度的苏醒延迟、嗜睡及恶心呕吐等现象[10],观察苏醒时间、镇静效果及术后不良反应来确定地佐辛联合低剂量纳洛酮能否对上述现象的发生有所改善,以证明联合用药的有效性。本研究表明,L、M、H组较C组患者的苏醒时间及拔管时间缩短、术后1 h镇静效果理想、术后不良反应的发生次数减少,这与之前的研究结论相吻合[11],肯定了低剂量纳洛酮使用的可靠性。另有研究表明,过快或过量使用纳洛酮会造成患者血压升高,为保证拔管期安全,更应注意监测拔管前后的基本生命体征。本研究结果表明,4组患者的血压、心率并未发生显著变化,也肯定了低剂量纳洛酮使用的安全性。

本研究结果中,M组患者术后补救镇痛次数最少,且术后VAS评分明显低于其他3组,提示1.0 μg/kg纳洛酮联合地佐辛(0.15 mg/kg)应用时,在一定程度上增强了地佐辛的镇痛效果。机制可能为:1)此剂量的纳洛酮可抑制μ-受体与兴奋性Gs蛋白结合,而不影响甚至增加μ-受体与抑制性Gi/Go蛋白结合[12],从而使钾离子外流增加,细胞兴奋性降低,增强镇痛作用,而H组过高的纳洛酮可能抑制μ-受体与抑制性蛋白结合,抵消产生的增强镇痛作用;2)此剂量的纳洛酮可抑制内源性阿片肽突触前负反馈过程,增加内源性阿片肽的释放[13],增强地佐辛的镇痛作用,而L组过低的纳洛酮可能未能对内源性阿片肽突触前的负反馈效应产生抑制作用,或产生的抑制作用较弱;3)此剂量的纳洛酮还有可能通过增加μ-受体的表达和活性来增强地佐辛的镇痛作用。有研究证明[14],低剂量的纳洛酮可下调炎症因子的表达,以达到镇痛效果,但由于本研究未测定炎性因子,对于这一机制仍有待研究。本研究M组患者的苏醒时间最短,不良反应发生的次数最少,与鲍扬[15]的研究结果相似,为临床用药提供了参考依据。因本研究为单中心、小样本量,存在一定的局限性,有待更大的样本量和更精确的分组,进一步研究纳洛酮与地佐辛的确切用药比例。

综上所述,低剂量的纳洛酮联合地佐辛用于乳腺癌根治术患者能减少地佐辛不良反应的发生,本研究中1.0 μg/kg纳洛酮联合地佐辛(0.15 mg/kg)能缩短患者的苏醒时间,在一定程度上增强地佐辛的术后镇痛效果,有利于患者术后快速恢复。