管办评三方的权力边界能够完全廓清吗

——基于不完全契约理论的思考

2019-02-22孙阳春

孙阳春

(大连理工大学高等教育研究院,辽宁大连116023)

一、问题提出

“管办评分离”改革,是教育管理体制里程碑式的改革,其意义及重要性是不言而喻的。正像Berle和Means在1932年提出的“所有权和控制权分离,奠定了现代企业制度的开端”[1]一样,管办评分离的格局奠定了现代教育治理体系的基本框架。这一改革预示着建立现代教育治理体系的开端。很显然,决定这场改革成败的关键问题之一,就是有效厘清权力关系、廓清权力边界,防止权力的缺位、越位和错位,以促进政府、学校、社会三者之间的良性互动。这也是推进管办评有效分离的核心要义。

近年来,有学者一直关注权力边界模糊造成的教育治理困境问题。如有的学者认为:“我国教育领域出现的各种问题,其实都与政府、学校、社会、教育者、受教育者的权责界定不清晰有关”[2],教育“管办评界限不清、分离不够,同样制约了高等教育‘放管服’改革的有效推进”[3]。还有学者直接指出:“当前出现政府权力对于大学权利的僭越等现象,根源在于政府管理大学权力内容和边界的模糊,给政府教育行政自由裁量权留下‘恣意’的可能空间。”[4]更有学者认为:“教育治理各主体的权利、责任意识模糊不清……导致教育治理的多元主体之间的互动合作困难重重。”[5]

在认识到上述困境之后,学者们开始为廓清管办评权力边界而努力探索,并对边界清晰之后的治理局面寄予了厚望,畅想与描绘了美好愿景。如周海涛在论及三方互动时,认为“只要政府、学校与社会在法律的框架下恪守各自边界,各司其职、各归其位,那么,共同发挥各自应有的功能,自然形成目标汇合、机制融合、资源整合,三方协同、三强联动的新格局”[6]。孙霄兵也描绘了管办评分离三者间“既相对分离,也相互促进,相互协调,相互监督,由此形成各主体多元共治、平等协商、合作共赢的教育公共治理新格局、新系统”[7]的美好蓝图。可见,厘清政府、学校、社会之间的权力关系是学者们所共同期待的理想愿景,是管办评三方良性互动、合作共赢的前提和基础,也是建立现代教育制度的根本要求。教育学者需要继续坚持不懈地探究厘清政府、学校、社会之间权力关系的实践方式与路径,从而推进现代教育制度的建设进程。这是毋庸置疑的。

但是,在逐步深入研究的过程中,笔者开始反思,政府、学校和社会三者的权力边界是否可以厘清?如果可以,是什么程度上的厘清?是否有不可厘清的部分?如果有不可厘清的部分,是什么意义上的不可厘清?如果有不可厘清的边界存在,我们对边界模糊造成的治理困境是否就束手无策,不能作为了?对这些问题的回答,有助于我们更加明确、坚定、有效地厘清政府、学校、社会之间权力边界,形成相互促进、协调共治的良性局面。

二、什么是不完全契约

契约思想古已有之,契约的缔结也早已是一种普遍存在的社会现象。直到16世纪欧洲启蒙运动时期,霍布斯、洛克、卢梭等人将一般经济生活中的契约思想发展为解释“国家社会存在”的契约理论,创立了社会契约理论,并被称之为古典契约理论的发端。无论是霍布斯的“国家是人们之间订立契约的产物”[8],还是洛克在《政府论》中提出的“政府是人们自由契约的产物”,他们都认为,国家的产生是人们之间确保各方利益而达成契约的结果,只不过,社会契约追求的是一种普遍的社会利益。由此可见,从契约的视角看待国家、社会与公众之间的责、权、利关系,由来已久。

不完全契约理论(incomplete contract theory)是从完全契约理论发展而来的,是古典契约理论进入到现代契约理论阶段的产物。不完全契约思想最早源于1937年新制度学派代表人物之一的科斯(Ronald H.Coase)发表《企业的性质》一文,因而又被称为企业的契约理论,他对企业能否签订规定完全的契约提出疑问。此后,格罗斯曼(Richard S.Grossman)、哈特(Oliver D.Hart)[9]与莫尔(John H.Moore)[10]提出了 GHM 模型,奠定了不完全契约理论的基本框架。不完全契约理论从完全契约形成所依赖的诸多如完全理性、充分信息、交易费用为零等假设前提出发进行批判,认为完全契约往往是不存在的,人们无法签订预测所有可能事件的完全契约,契约中总是包含某些不足与被遗漏的条款。

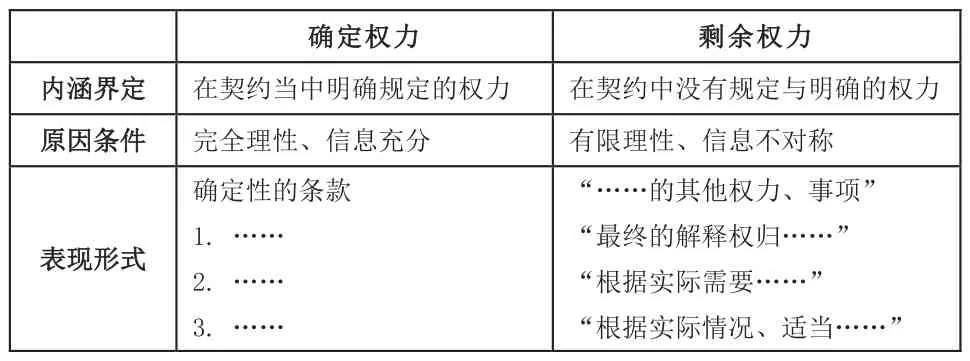

按照事先能否在契约当中明确规定来划分,不完全契约理论将权利(力)分成确定权利(力)与剩余权利(力)[9]两种类型(表1)。也就是说,事先可以在契约当中明确规定的权力称之为确定权力,而事先在契约中没有规定与明确的权力称之为剩余权力,剩余权力是契约的“不完全性”的“剩余”[11]。契约不可能完全涵盖与明确规定缔约各方在未来任何时候的职责与权力,契约的不完全性是一种常态,剩余权力的存在,也是一种常态。

不完全契约理论最先应用在公司组织治理的“产权、边界”研究上。在教育治理领域的以往研究中,也有学者运用剩余权力(或剩余权利)的思想与概念研究教育中的契约关系。如,阎凤桥运用剩余权利思想来分析《高等教育法》修订中有关高校与政府的关系。他认为《高等教育法》作为一种公共权利合约,具有“隐含性和不完备性”,所谓权利合约的隐含性,是指“无法用语言清楚地表达权利关系”,他指出在有关高校与政府的关系中,“至少有一部分权利是剩余的,处于法律条例界定之外”[12]。褚宏启在“教育法学的转折与重构”研究中,提出“寻找那些漏掉的权利、剩余的权利”[13]。还有学者就“大学治理中的道德风险问题”[14],也从剩余权力的角度做了分析。这些研究都不同程度地使用了剩余权力(利)的概念与思想,为教育治理研究的推进做出了一定的贡献。那么,在我们对管办评三方权力边界问题进行反思时,不完全契约理论给予了何种启示呢?

表1 不完全契约中的确定性权力与剩余权力的文本表现

三、重视确定权力,厘清确定性权力边界

确定权力,作为事先可以在契约当中明确规定的权力,以双方认同的没有争议的方式写在教育的相关契约当中。在管办评三方的权力边界中,其确定性权力边界是可厘清的。

2015年《教育部关于深入推进教育管办评分离促进政府职能转变的若干意见》中明确提出“推行教育清单管理方式”。此后,从教育部到各级省市教育机构,陆续公开了各自的权力清单。就“高等学校设立、大学章程审批、课程审定、学位授予”等方面做了权力规定,每项每条都逐一列出。这些列出的条款中确定性表述的事项部分,就是政府、学校之间确定性权力的边界划分。

以“高等学校设立及相关管理”为例,教育部、省级教育行政部门的教育权力清单①和各大学章程②对确定性权力边界的厘清已经做出了诸多规定。教育部的权力清单明确指出“本科及以上教育的高等学校(含独立学院、民办高校)的设立、分立、合并、变更和终止审批”由教育部来行使。我国31个省级教育行政部门的权力清单中,都明确规定“专科教育的高等学校的设立、变更和终止审批”由省级人民政府或者教育行政部门来行使。同时,大部分一流大学的章程中都有“学校的分立、合并、终止以及变更名称等重要事项,由举办者或者主管部门依法决定,但需经教职工代表大会讨论,并由学校党委全委会审定”的确切表述,且明确规定了“学校依法享有哪些办学自主权”。可见,中央教育行政部门、省级教育行政部门以及高校之间关于本科和专科院校行政审批权力、办学自主权等“确定权力”的界定,有非常清晰的边界划分。

四、识别剩余权力,正视剩余权力边界的不清晰

剩余权力,是事先无法在契约当中明确规定的权力,以“……的其他权力”“其他事项”“最终的解释权归……”“根据实际需要……”“根据实际情况……”等字眼在契约中出现。剩余权力的存在,既有人的有限理性、信息的不对称等客观无法克服的原因,又有人们为政策能够灵活执行所预留的弹性空间的主观原因。无论是客观还是主观的原因,都决定了剩余权力是广泛存在的。也就是说,管办评三方不清晰、模糊的权力边界将始终存在于管办评三方的权责关系中。

(一)管办评三方权力边界的“模糊性”及其文本表现

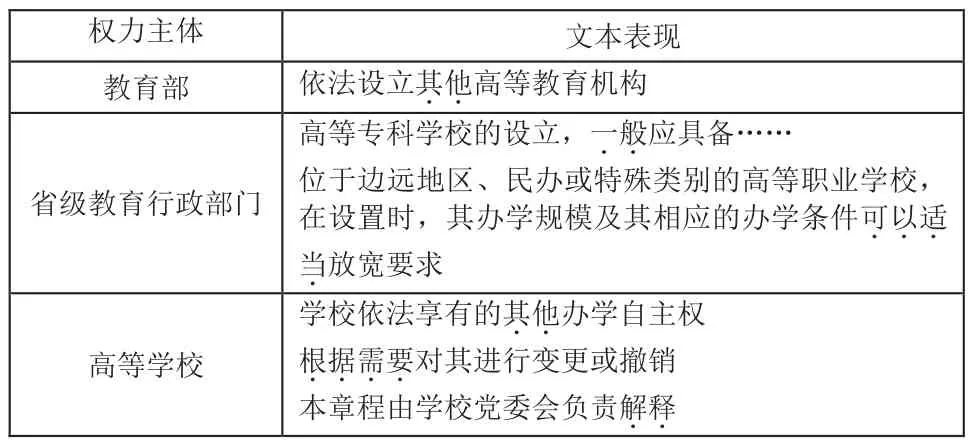

同样以“高等学校设立及相关管理”为例,在教育权力清单和大学章程等契约文本中,政府和大学拥有着诸多的剩余权力,在权力边界上仍然是模糊和不清晰的(见表2)。

表2 “高等学校设立及相关管理权”模糊边界的文本表现

在我国31个省级教育行政部门的权力清单中,虽然都明确规定“专科教育的高等学校的设立、变更和终止审批”由省级人民政府或者教育行政部门来行使。但是具体怎么行使,出现了无法说清的剩余权力。如有的省教育厅在设立专科学校的规定上,出现“一般应具备……条件”“位于边远地区、民办或特殊类别的高等职业学校,在设置时,其办学规模及其相应的办学条件可以适当放宽要求”的字样。同时,几乎所有大学的章程中在列举“学校依法享有办学自主权”的事项中,最后一项都加上了“法律法规规定的其他办学自主权”。这里的“一般”“适当”“其他”等字眼,就是权力主体所拥有的权力边界无法厘清部分的文本表现。这些事先无法说清的条款事项,就是权力主体间无法说清的剩余权力边界。

由此可见,教育权力清单和大学章程,作为划分政府、大学和社会权力边界的代表性契约,其中剩余权力处处存在。政府、学校与社会三方分别作为监管权、办学权、评估权的主体,具体能做什么、不能做什么,哪些具体事务归政府、哪些具体事务归学校、哪些具体事务归评估机构,仍然有自由裁量的空间。

(二)因剩余权力而形成的模糊边界可能导致道德风险行为

教育领域中的剩余权力如果不加以约束与规制,将可能导致两种路向的道德风险,而这两种路向的道德风险都将带来不同程度的治理困境。

一方面,因剩余权力而形成的模糊边界可能产生教育权力寻租。由于教育契约中诸如“其他”“一般”“可以适当”“根据需要”等字眼所隐含的自由裁量空间较大,如果政府、大学或者社会第三方在这些自由裁量处着手,滥用手中的剩余权力,并利用这些剩余权力进行设租来寻求权力租金,进而产生腐败、欺骗瞒报等一系列道德风险行为。这些道德风险行为的出现,就违背了教育权力清单制度设立的初衷。教育权力清单制度的设立,就是要防止教育权力的错位、越位和缺位,缩小权力行使人员的自由裁量空间,消除教育权力设租寻租空间,从而进一步推进教育治理的现代化。因此,导致模糊边界的剩余权力一定要加以某种形式的约束,才能实现良性的治理目标。

另一方面,因剩余权力而形成的模糊边界还可能导致教育权力主体懒政、怠政等道德风险行为。道德风险行为,不仅仅表现为权力拥有者滥用手中权力为自身谋取非正当的超额利益,还表现为具有权力的主体消极怠工、不作为,不主动、不努力承担自身应尽的相应责任,产生懒政、怠政、努力水平低等机会主义行为。这类道德风险的产生,也主要是由于管办评三方在权力清单、大学章程等契约中的剩余权力所造成的。如,在权力清单、大学章程等契约文本中,根据“实际需要”“可以适当”“一般”“其他”的规定,政府、大学和社会第三方能做什么、不能做什么以及做到何种程度,并没有一个明确的界定与标准,而这恰恰就可能为权力主体的懒政、怠政、不努力行为提供了可能。从这一角度来讲,同样也需要对造成模糊边界的剩余权力加以规制,才能减少治理困境的产生。

五、剩余权力的规制,是破解权力边界模糊困境的重要维度

可以确认的是,剩余权力边界的模糊为教育治理中的道德风险行为提供了空间与可能。但同时,我们也看到了剩余权力边界的模糊,并不是人为造成的困境,而是因有限理性、信息不对称等人类自身所无法克服的原因导致的结果。那么,对于始终存在的剩余权力的边界模糊地带及其带来的治理困境,是否就死结难解、束手无策了呢?答案是否定的。剩余权力规制是化解边界模糊困境的重要维度与路径。那么,到底怎样做才能规制剩余权力,化解模糊边界造成的治理困境呢?经研究发现,只有在厘清确定性权力边界的同时对剩余权力进行规制,两手共同发力,才是突破治理困境的有效之举。

(一)努力廓清剩余权力,并坚持以厘定确定性权力为主的原则

教育契约中的确定权力的厘定,在任何时候都是突围教育治理困境的主要努力方向。原因有二:其一,发现剩余权力的存在,发现剩余权力导致的边界模糊地带的存在,并不是要放弃廓清与界定权力边界的努力;相反,是要在认识到某些权力边界是无法完全廓清的前提下,以更加放松的、积极的心态去探寻确定性权力的边界。这样,就不会因某些无法厘清的“其他”事项而产生挫败感,也不会因为无法清晰的“实际状况”“现实需要”而沮丧。相反,把这些模糊的边界地带当成一种正常的存在,并始终保持一种持续不断努力的劲头,一直为确定性边界的厘清而努力。其二,只有逐渐明晰确定性权力的边界,才会使剩余权力的模糊边界不断后退,使其“阵地”不断出让,直至越来越小。确定性权力的边界,与剩余权力的模糊边界是相对应而存在的。确定性权力的边界越来越明晰,剩余权力的模糊地带就会越来越小。反之亦然。因此,尽力去预估可能发生的事项与条款,尽量用明确的没有歧义的语言去表述,不断扩大确定性权力的边界,就会不断突破因边界模糊而带来的治理困境。总之,努力厘清管办评三方的确定性权力边界,在任何时候都是政府、大学和社会肩负的重要任务。只有确定权力的存在,才会有管办评的有效分离,只有清晰了确定权力的边界,剩余权力的模糊地带才能逐渐缩小,治理困境的突围才有可能。

(二)明确剩余权力的归属主体,并坚持归属主体多元化的原则

剩余权力具体包括哪些事项,一时间是无法说清的、不能完全厘清的,但是,对剩余权力归于谁,谁拥有对这些模糊事项的最终决定权、控制权,却是可以明确的。剩余权力的配置,就是指将剩余权力的最终决定权、控制权做以明确界定,决定其归属主体。阎凤桥在对《高等教育法》的分析中看到,“剩余权利属于谁,谁就有权在具体情形下对隐含的权利进行解释”[12]。也就是说,谁拥有了剩余控制权,谁就拥有了享有“剩余收益”[15]的权力,而剩余权力带来的剩余收益,正是一系列道德风险行为产生的根源。经济学中剩余权力归属主体,经历了从“产权所有者享有”到“利益相关者共同分享”[16]的发展阶段。剩余权力从单一到多元的归属主体演变,也是一种剩余收益从单一主体享有到多元主体共同享有的变化过程。事实表明,剩余收益归多元主体共同享有的时候,更加有利于防范道德风险,减少治理困境的产生。其原因就在于,“当多个利益相关者共同享有剩余权力时,他们相互之间应互相监督,而当大学治理主体之一利用剩余权力进行寻租导致其他主体的‘剩余收益’受损时,就很容易被其他同样享有剩余控制权的主体发现并制止,进而形成了一种利益共享、防范道德风险的良性治理机制。”[14]因此,虽然政府、大学与社会第三方之间的剩余权力的边界无法说清,但是,模糊的剩余权力到底属于谁,必须要事先明确界定。根据多元化的原则,管办评三方的剩余权力,应该至少要归属政府、大学和社会第三方共同拥有,共同控制。只有这样,才会最大可能地减少机会主义行为的产生,治理困境也会相应减轻。

(三)明确剩余权力争议时的处理程序,并坚持将处理程序文本化的原则

如果政府、大学和社会第三方的剩余权力,在教育权力清单及大学章程等教育契约订立前,无法明确其归属主体、进行明确的权力配置,那就需要明确通过何种程序来裁定对剩余权力归属发生争议时的处理程序。剩余权力发生争议时的处理程序是指,要清楚地的规定,通过怎样的程序决定剩余权力最终属于谁。剩余权力争议时的处理程序可以从《法律顾问百科全书》中窥知一二。该书中写道:“剩余权之归属。‘宪法’第一百十一条规定,除第一百零七条、第一百零八条、第一百零九条及第一百十条列举事项外,如有未列举事项发生时,其事务有全国一致性质者属于中央,有全省一致之性质者属于省,有全县一致之性质者属于县。遇有争议时,由‘立法院’解决之。”[17]这样将有效防止出现争议时的混乱与随意,也会防止机会主义行为的有机可乘。同时,对于处理剩余权力的争议程序规定,一定要坚持文本化的原则。也就是一定要另辟文本把剩余权力争议时的决定程序明确写进单独设立的“履约程序”中,或者写在教育权力清单或者大学章程的契约末尾,以“附加条款”或者“附则”形式出现,使政府、大学与社会第三方的剩余权力如果发生争议时,将有章可循、有据可查。

六、结语

管办评三方的权力边界,是一个关系到教育治理现代化的重要议题。从不完全契约理论出发对其进行分析,给予了突围教育治理困境不一样的启示。具体说来,当政府、大学和社会第三方面对模糊的权力边界时,首先要坚持努力探求各方的确定性权力边界,不断扩大清晰的权力边界,使模糊的权力边界变得越来越小。同时,政府、大学和社会要正视剩余权力边界的存在,不要把边界当中的模糊地带当成无法承受的重担,它是伴随着明晰的确定性权力边界而始终存在的,只要切实对其进行规制,错位、越位、缺位等教育治理困境就可以大大化解。因此,剩余权力的规制与确定性权力边界的厘清同等重要,两手协力才是突围教育治理困境的有效之举。

注释

①本文分析的教育权力清单文本来自于教育部网站的“信息公开”的“权力清单”版块及其链接。其中,包括教育部的权责清单,以及全国31省市教育行政部门的权责清单,在网站中都有完整的内容链接。

②本文分析的大学章程文本来自于教育部网站上的“信息公开”中的“大学章程”版块及其链接。其中包括有41所一流大学的大学章程以及其他部分高校的大学章程。