基于跨理论模式的培训在提高护理本科生共情能力的研究

2019-02-20朱亚莉

朱亚莉,张 军*

(武汉大学健康学院,湖北 武汉 430071)

Empathy在中国又被称作“共情 ”“同理心 ”“移情”等,共情是一种能够体验他人情绪、情感,并且设身处地理解他人的能力[1]。共情在医学领域中一直被奉为创建和谐医患关系的一个重要服务理念,也是合格的医务人员必备的心理特征之一[2]。国内外大多数高等院校注重学生共情能力的培养,相继开展了共情培训等人文素质培训并取得良好效果[3]。本研究前期对国内外共情培训的内容、方式及效果进行收集和整理,通过Delphi专家咨询构建医学院校本科生共情培训模式,基于跨理论模型构建的培训模式其意见权威程度、协调程度和集中程度都达到评价标准。跨理论模型(the trans-theoretical model of change,TTM)是对个体健康行为的一种促进理论,也是一种目的行为转变理论[4]。TTM是美国学者Prochaska等对心理治疗及行为等理论进行精华提取并有效融合的一种新的行为改变理论[5]。

1 研究对象和方法

1.1 研究对象

本研究为类实验研究,采用招募的形式进行方便抽样。选取武汉某医院118名全日制护理本科实习生作为研究对象,分为实验组66名,对照组52名。

1.2 调查工具

①一般资料调查:包括学生的年龄、性别、民族、专业、联系方式、是否为独生子女、家庭生源地、家庭组合及家庭经济情况,还包括学生对共情的了解程度、接受过共情相关培训情况、对共情培训的意愿等 ;②共情量表测量:本研究获得美国杰弗逊医学教育和健康护理研究中心Hojat博士使用权赠送,使用李霞[6]等对杰斐逊共情量表(护生版)编译的中文版对护生进行测量,该量表内部一致性系数为0.836,分半信度为0.830;③培训阶段调查表及满意度调查表:根据文献回顾及共情培训的内容,自行设计2份阶段调查表及1份满意度调查表,每份调查表共6个主要调查条目。使用Likert 5 级评分,最低1分,最高5分对每个项目进行评分。

1.3 共情培训方案

培训方案的制定是根据医学院校本科生共情培训模式进行设计,方案内容包括培训概述、目标、策略及培训老师安排、培训人数、地点、环境和资源的准备。培训内容共有5个阶段,包括前意识阶段(启发教育2个学时):学生通过老师的引导感受短片中的人物、事件等想要表达的情感和思想,通过感悟初步了解到感同身受,使学生对共情有了初步的认知和认同;意识阶段(共情理论1个学时):共情理论培训主要是围绕“共情是什么”“我为什么要学习共情”“共情能带给我什么”3个问题进行展开,在培训中使用简短风趣的动画来加深学生对共情的认识和兴趣;准备阶段(共情策略5个学时)护生在与患者交往通过倾听和理解收集患者从眼神、表情、动作、空间距离等表达的外部信息,进入患者的内心看清真正的需求。该阶段注重在游戏和练习中进行情感的分享和交换,也让同学们知晓如何采用适合的方式去提取更多有效的信息和避免交流的失败;行动阶段(共情实践4个学时):运用前几次培训积累的知识进行实战的演练,包括同一事件采用不同的处理方式进行情景剧的表演和不同事件中各种角色的心理变化及行为变化的心理剧表演。让学生在参与和互动中进入具体情境进行共情表达和反馈;保持阶段(网络平台及短期临床实习8周):网络平台的运用主要是为了让同学们在培训结束后依然可以接受到老师和同学们在平台上的帮助,短期临床实习的目的主要是学生参与培训后在临床上感受到学习共情带来的不同。

1.4 统计学方法

本研究的数据统计使用Excel和SPSS21.0对数据进行统计学分析,结果釆用描述性分析和参数检验。

2 结 果

2.1 样本的一般资料情况分析

研究对象年龄均值为21.56±0.92岁,男同学21名,女同学97名。实验组和对照组一般资料对比差异无统计学意义(p>0.05)具有可比性。研究过程中共有21名护生失访,实验组14名因故未参与干预后调查,对照组中7名护生因无法联系导致未参与干预后调查。

2.2 实验组与对照组共情能力对比分析

实验组和对照组干预前后测量的共情总分值进行对比分析,结果显示干预前实验组与对照组共情能力对比无统计学意义(p>0.05);干预后实验组与对照组共情能力对比有显著统计学意义(p<0.00l)见表1。

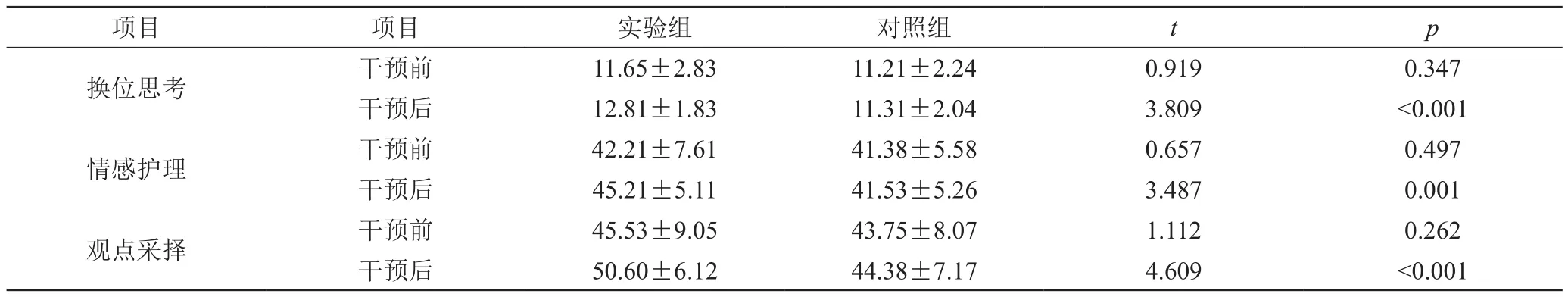

表1 实验组与对照组共情能力独立样本t检验(均值±标准差)

2.3 实验组与对照组各维度之间对比分析

对共情量表的3个维度(观点采择、情感护理、换位思考)进行数据提取,结果显示实验组与对照组在干预前3个维度对比差异没有统计学意义(p>0.05),干预后3个维度的对比有统计学意义(P<0.05),共情维度干预前后对比差异显著见表2。

表2 实验组与对照组各维度之间独立样本t检验(均值±标准差)

2.4 实验组共情认知调查

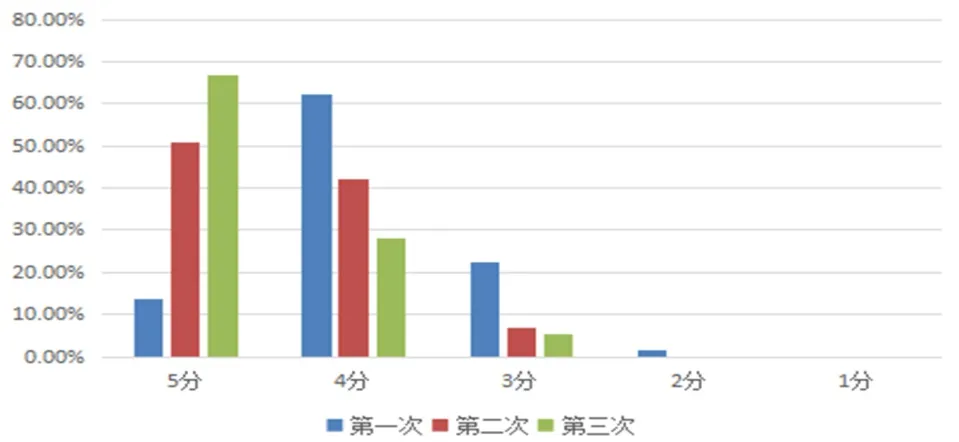

实验组护生的共情认知情况进三次调查发现,均值为3.88±0.65、4.44±0.63、4.61±0.59,使用单因素方差分析的均数比较f=21.826,对应p值<0.001,表明培训对不同时期护生共情认知能力有影响(见图1)。

图1 不同阶段学生共情认知调查对比图

2.5 学生共情行为分析

根据共情培训模式5个阶段,对实验组66人进行干预前调查发现90.9%的护生处于前2个阶段,后3个阶段为9.1%。共情培训结束后8周对实验组学生进行调查发现,共有40个学生参与随访(有26名护生多次联系无回应)。干预前随访期前2个阶段的学生是15%,有85%的护生处于后3个阶段。

3 讨 论

3.1 共情培训与TTM的关联性

共情在心理学、哲学、社会学、医学等领域的应用研究中占有不可或缺的位置,共情研究者对共情的机制和理论都有着不同的看法,情绪共享理论、心理理论及观点采择理论等大多从共情的认知、情感和行为等单个或多个方面进行研究[7]。TTM的5个行为阶段也是遵循着从意识向行为的转变,根据个体不同的阶段采取不同转变策略促使学生的共情行为得到提升[5]。本次培训重点是护生对共情的认知和深入,护生愿意了解对方并达到情绪共享,学习相关技能并反复实践最终转化为共情行为。3次共情认知调查发现护生对共情的认知呈阶梯式上升,说明每一阶段的学习都加深了护生对共情的认知和理解。对干预后8周的共情行为调查发现,虽然随访期有39%的护生失访,但是干预后共情行为较干预前的对比有明显的提高。

3.2 TTM应用于共情培训区别于传统培训的不同

TTM承认不同的个体处于不同的行为阶段,对处于各阶段的个体进行不同的改变策略,可以促使其行为发生动态变化并逐步向更高阶段转变直至形成习惯[5]。本研究根据 TTM构建了不同的培训策略,每阶段的关注点和培训形式都有不同:共情意识阶段主要是提高学生对共情的认知,启发学习的动机,主要形式包括视频鉴赏、讨论等;前意识阶段是通过讲授和讨论的形式加深学生对共情的了解;准备阶段主要是通过案例模拟教学和练习来提高学生共情策略,在学习技巧中获得信息和达到与患者的情绪共享,鼓励学生进行共情应用的尝试;行动阶段是对学生的共情认识和情感进一步强化,鼓励共情行为的应用,主要有体验训练、案例讨论和情景剧和心理剧的表演;保持阶段是对学生共情学习的继续支持,防止共情降低,主要形式是网络平台上的讨论、短期实习或社会实践。翟春晓[9]研究表明参与临床实习或社会实践等活动后可以提高学生的共情能力和交际调控能力。培训结束后一周内,学生结合学到的知识和对共情的理解进行临床应用,观察和体会周围发生的变化,进行深度剖析并书写反思报告。建立网络讨论平台鼓励学生对工作中遇到的问题进行探讨,定期发送共情的最新学习信息,减少学生因负性影响而导致共情能力的减退。

3.3 培训经验和展望

共情培训要注重培训形式多样化,增加护生参与互动的次数激发学生最大的学习兴趣,在培训中学生提出互动不够,可以增加课后练习、思考和讨论等。本次培训时间安排较紧促,每次学习3个学时,容易使学生在短时间内接受大量的信息造成吸收疲劳。学生在反思报告中也指出在培训期间已经开始使用共情技巧帮助自己更好的处理临床矛盾,明白护理职业更深层次的责任和义务,更愿意从病患角度看待问题,能够更好的平衡生活和工作的压力。共情培训相较于其它医学专业理论或技术有不同,它更注重于对其内涵的认知和理解,以及在实践中不断的体会和运用,最终的目的是进入对方的世界中了解对方的想法和需求并做出合适的反馈。共情培训者的眼界不能仅停留在使学生掌握语言、非语言及倾听等技能的微观层面,要扩大思想格局做好正确的引导,这对培养优秀的医务人员,改善医患关系具有重大的意义。