贫困山区农户土地流转及撂荒行为探究──基于山西省和顺县275份农户问卷调查

2019-02-20苏春慧毕如田刘慧芳郭永龙

苏春慧,毕如田,刘慧芳,郭永龙

(山西农业大学资源环境学院,山西太谷030801)

0 引言

农地细碎化[1-2]和撂荒[3]已逐渐演变为全球性土地利用现象。农地细碎化降低了农地利用效率[4]和粮食生产水平[5],并影响了农户的生计策略选择[6],学者们通过研究发现[7-8],土地流转[9]和土地整治[10]是当前改善农地细碎化的有效途径。随着城镇化水平的推进和现代农业的普及,越来越多的农民从传统农业中解放出来,农户生计开始趋于多元化[11]。中国山区因地形限制,机械化发展受阻[12-13],再加上农村劳动力的大量析出[14],耕地面临着较大的撂荒风险,通过别国经验[15]以及中国学者自身研究[16-17]发现农户间的耕地流转会相应减缓部分耕地撂荒现象。

土地流转机制的改革和完善不仅对解决农地细碎化和撂荒难题具有现实意义,且对增加农民收入[18]和脱贫[19]更具有深远影响。而在中国加快推进农地确权颁证和农地流转的现实背景下[20],很多地区尤其是山区仍然存在流转不畅的现象。国内外学者对土地流转影响因素的研究主要分成3个方面:一是土地产权制度[21]、惠农政策[22]和农村社会保障制度[23]等宏观因素;二是劳动力转移[24]和土地流转市场中政府行为、工商资本和交易价格[25]等中观因素;三是农户生计禀赋,包括农民个体原因和农户家庭禀赋[26]等微观因素。根据中国关于农村土地流转影响因素的研究,土地产权制度、土地流转市场及农户流转决策相互影响,且惠农政策针对不同区域有不同的效应,而劳动力的转移虽然在一定程度上可促进流转但同时也会衍生出粮食安全等问题。当前的家庭联产承包责任制是以家庭为单位,因此农户家庭的禀赋情况与土地流转具有较高的关联度,农村土地流转及撂荒是农户的不同理性行为决策驱动的结果[27]。

贫困山区面临着自然和经济的双重压力,制度的改革、惠农政策的实施对农户个体的影响是复杂的,政府和市场流转机制的改革对山区农地流转影响甚微,在这种情况下就需要从农户本身探讨农地流转及撂荒的真实原因。山西省和顺县是国家级贫困县,其地理位置偏僻,交通闭塞,且农户整体文化水平较低,农民对土地政策了解程度较弱,土地利用方面存在很多粗放利用的情况。因此,笔者基于山西省和顺县275份农户问卷调查,探讨了贫困山区农地流转不畅及农地撂荒的原因,以期为改善农户生计水平及贫困山区的脱贫计划提供参考。

1 研究区概况及数据来源

1.1 研究区域概况

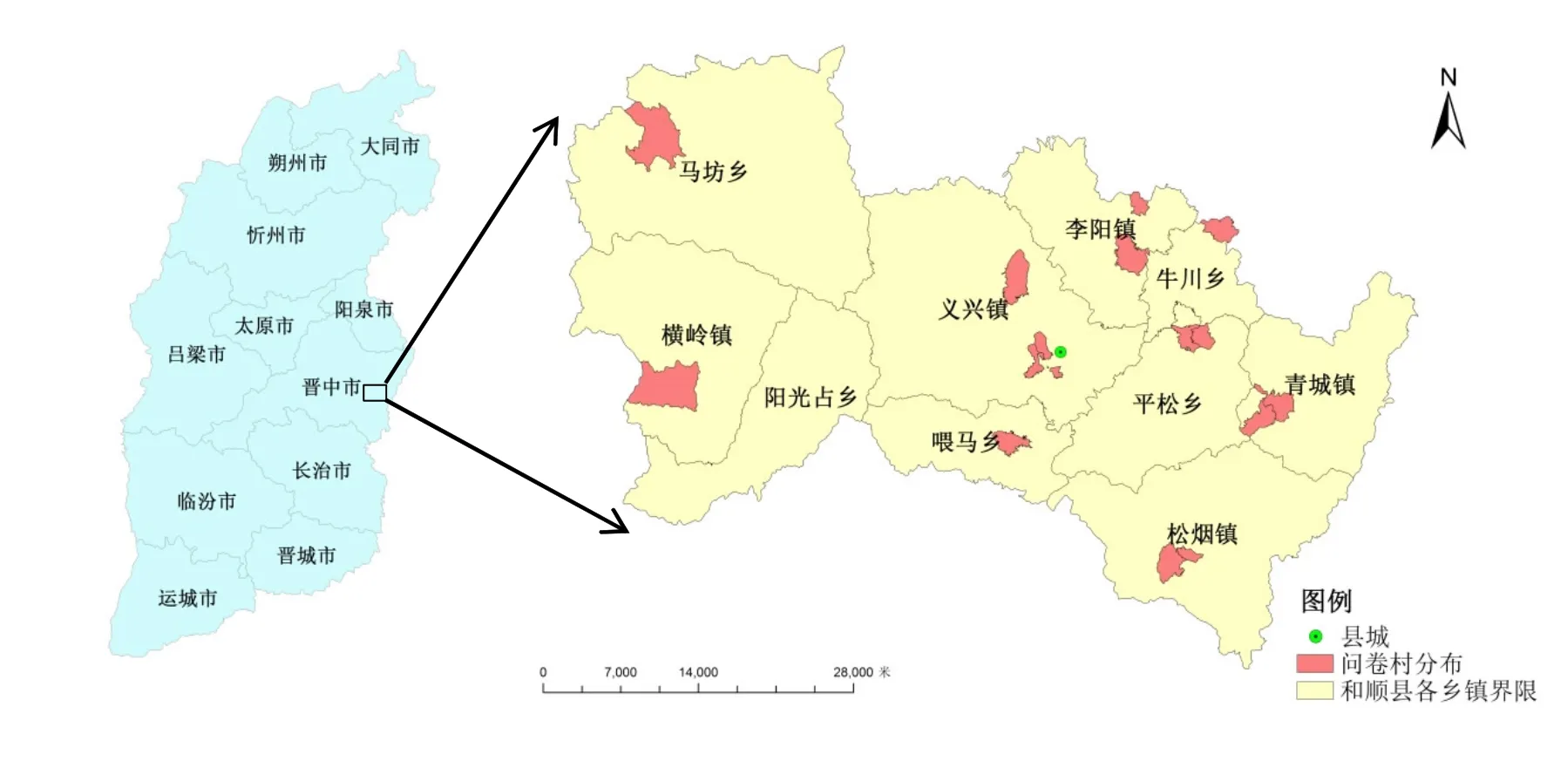

图1 和顺县在山西省的位置及问卷村分布

和顺县位于山西省东部(图1),太行山脉西侧,地理坐标东经113°05′—113°56′,北纬37°03′—37°36′,总面积2250 km2,以山地、丘陵居多,仅在清樟河沿岸有小块平川,平均海拔在1300 m以上,属温带大陆性气候,年平均气温6.3℃,无霜期124天。和顺县是国家扶贫开发重点县,受历史遗留问题及先天自然条件的种种限制,“基础条件差、县穷民不富”仍是目前的基本县情。和顺县辖10个乡镇,294个行政村,总人口14.4万,截止到2017年9月,仍有130个贫困村。

1.2 数据来源及分布

2017年9 月至2018年4月对和顺县16个村进行了300份抽样问卷调查(问卷村分布情况见图1),有效问卷275份,问卷内容主要包括当前流转行为、未来流转意愿、撂荒情况以及农户的生计情况等。根据收入来源,问卷农户可以分成3种生计户型,收入来源的90%及以上来自农业的为纯农户,90%及以上来自非农业的为非农户,其余为兼农户,其中纯农户23户,兼农户180户,非农户72户。这个结果显示大部分农户的生计方式已经趋向非农化,兼农业的生计方式已逐渐成为一种普遍的生计方式。

由于农村年轻人多外出务工,进行农业耕作的多为老年人,所以调查的农户年龄都偏高,年龄均值为50.23,家庭受教育水平多为初中,外出务工人数均值为1.08,固定劳动力均值为1.68,家庭承包地面积均值为0.32 hm2,家庭人均年收入均值为3183.33元/(人·年)。在所有调查的农户中,存在农地转出行为的农户占11.27%,存在农地转入行为的农户仅占9.1%,两种行为均存在的农户仅占2.2%;而对于未来是否有意愿参与流转行为,25.45%的农户愿意将耕地转出,48.36%的农户愿意转入土地进行规模经营,两项都愿意的农户占15.27%。有38.91%农户的承包地存在撂荒,且撂荒面积在0.07~0.27 hm2之间不等。

2 理论基础与研究方法

2.1 计划行为理论(TPB)

计划行为理论(Theory of Planed Behavior,简称TPB)是由Ajzen在1985年提出,是由Fishbein和Ajzen于1975年所提出的理性行为理论(Theory of ReasonedAction,简称TRA)演变而来。计划行为理论认为,行为意向是决定行为的直接因素,而行为意向受行为态度、主观规范和知觉行为控制3个变量的影响。

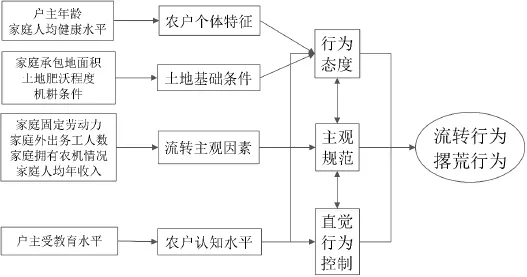

行为态度是指农户在面临农地流转及撂荒时的基础条件。农户个体特征如年龄、健康水平、文化程度以及流转基础条件特征如承包面积、肥沃程度、机耕条件等都是体现行为态度的因素。主观规范是指农户在做出农地流转及撂荒行为决策中所感受到的外界压力,反映的是外界因素对农户行为决策的影响。年均收入、外出务工人数人口数、固定劳动力等因素都是农户在出现农地流转和撂荒行为以及未来是否有流转意愿的影响因素。知觉行为控制是指农户在做出流转及撂荒行为时所面临的困境并对当前困境是否有一定的认知能力。农户农地流转和撂荒的认知程度取决于农户本人的素质,文化程度的高低会直接影响对农地流转认知程度高低,对流转行为最终选择产生影响。研究变量的选取思路如图2所示。

2.2 研究变量选取

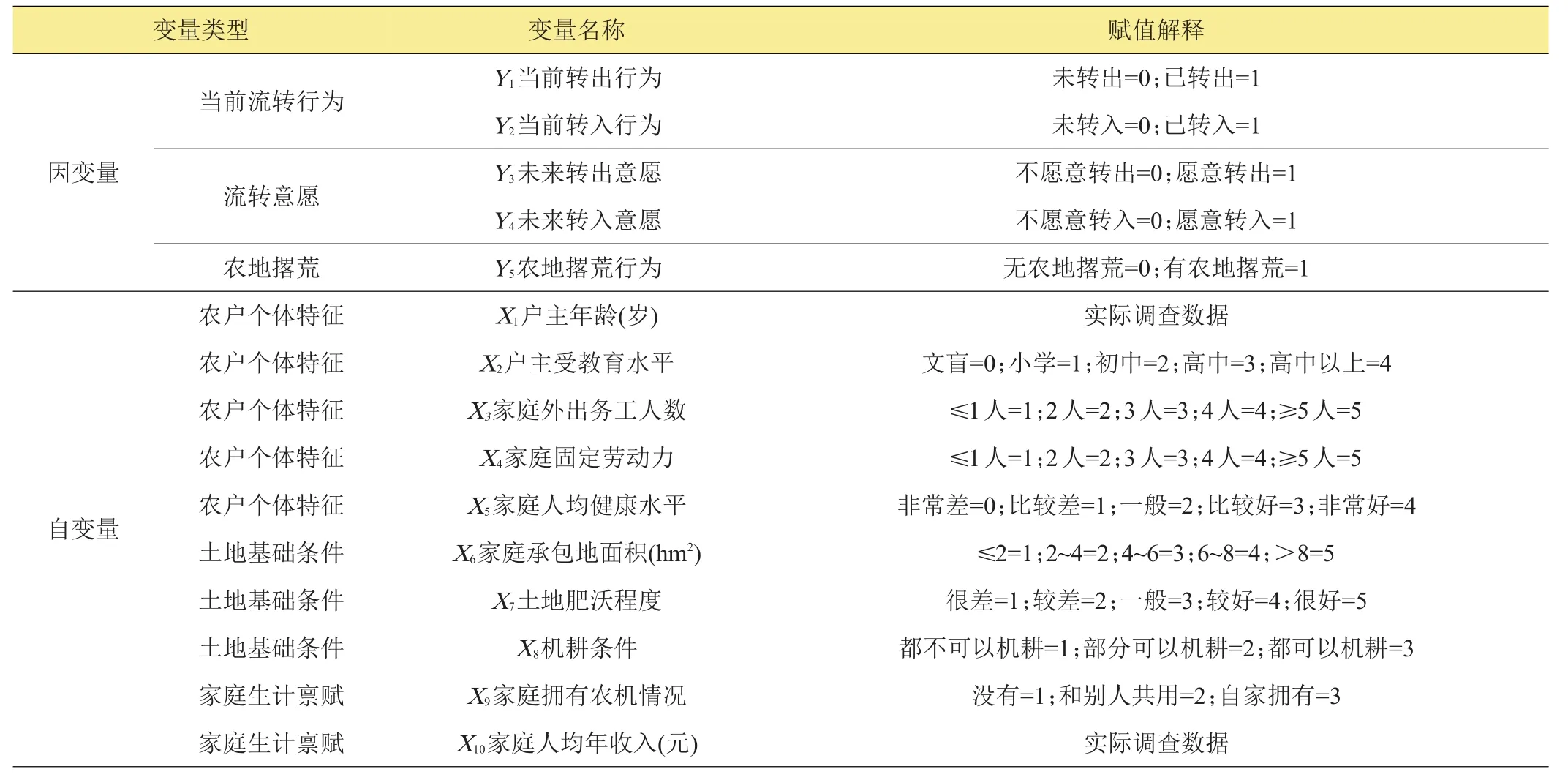

农户农地流转与撂荒行为是一种理性决策行为,参考相关研究[28-29]并结合研究区的实际情况,从农户个体特征、土地基础条件和家庭生计禀赋3方面选取了以下指标:户主年龄(岁)、户主受教育情况、家庭外出务工人数、家庭固定劳动力、家庭人均健康水平、家庭承包地面积(hm2)、土地肥沃程度、机耕条件、家庭拥有农机情况、家庭年收入(元),通过农户问卷调查,对这10项指标的情况进行了解(表1)。

图2 基于TPB理论的变量选取思路

表1 研究变量及赋值情况

2.3 二元Logit回归分析

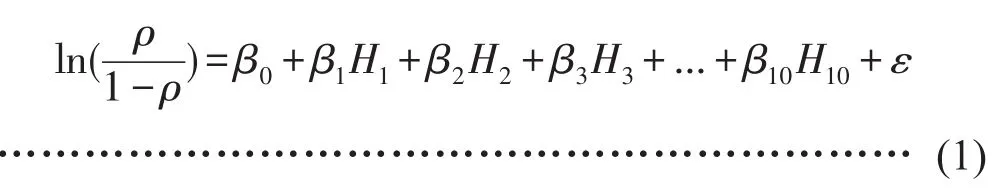

分别将农户存在农地流转行为、未来流转意愿及撂荒行为设为因变量。Y1、Y2为农户当前参与农地转入/转出(“未参与”为0,“参与”为1);Y3、Y4为农户未来参与农地转入/转出意愿(“不愿意”为0,“愿意”为1);Y5为农户存在农地撂荒行为(“不存在”为0,“存在”为1)。由于因变量均为二分变量,故选择二元Logit模型进行分析,Logit模型的函数表达式如(1)所示。

式中:ρ为农户当前存在流转、撂荒或未来愿意参与农地流转的概率;1-ρ则为农户当前不存在流转、撂荒或未来不愿意参与农地流转的概率;β为系数;ε为随机误差项。

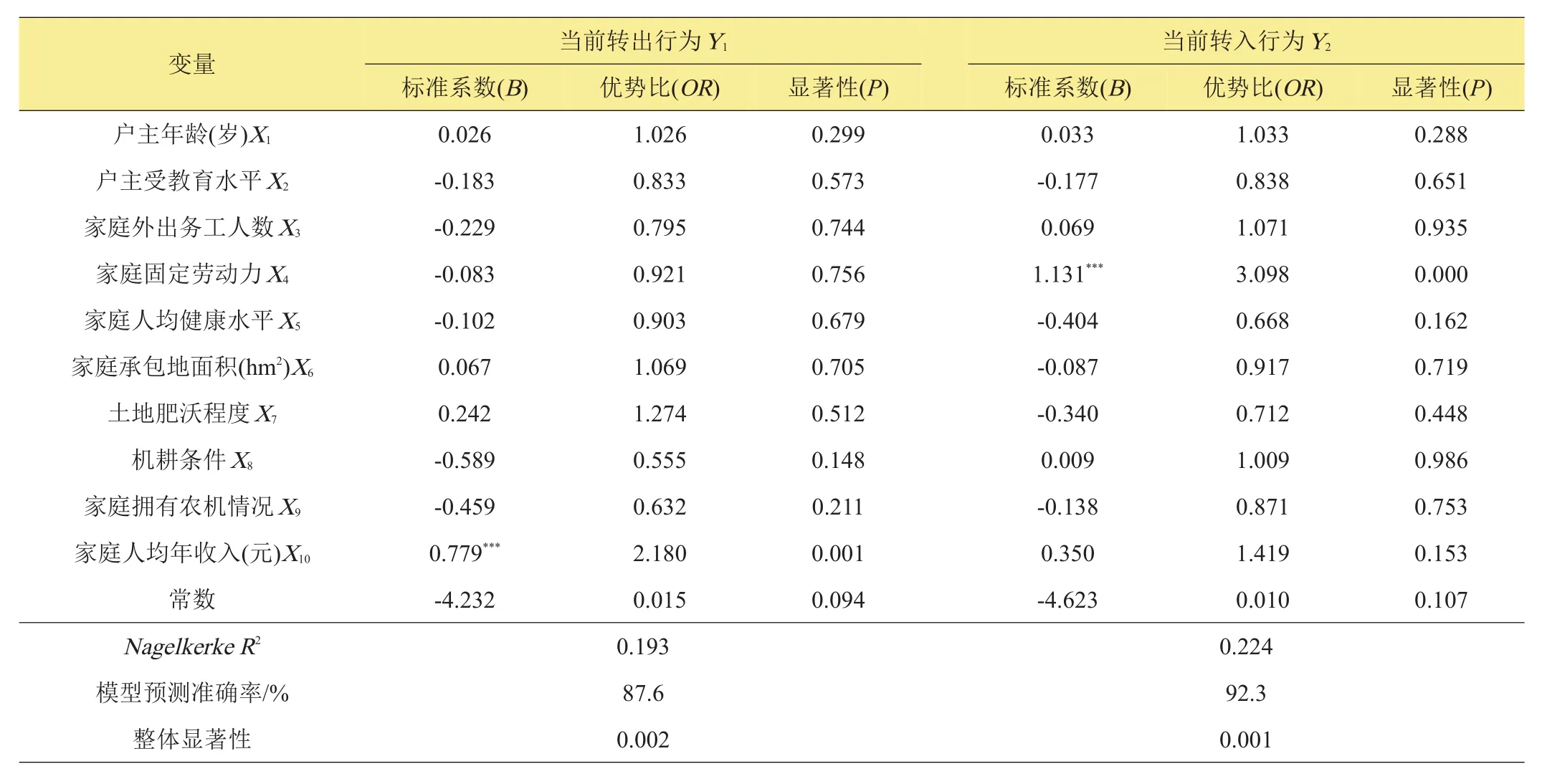

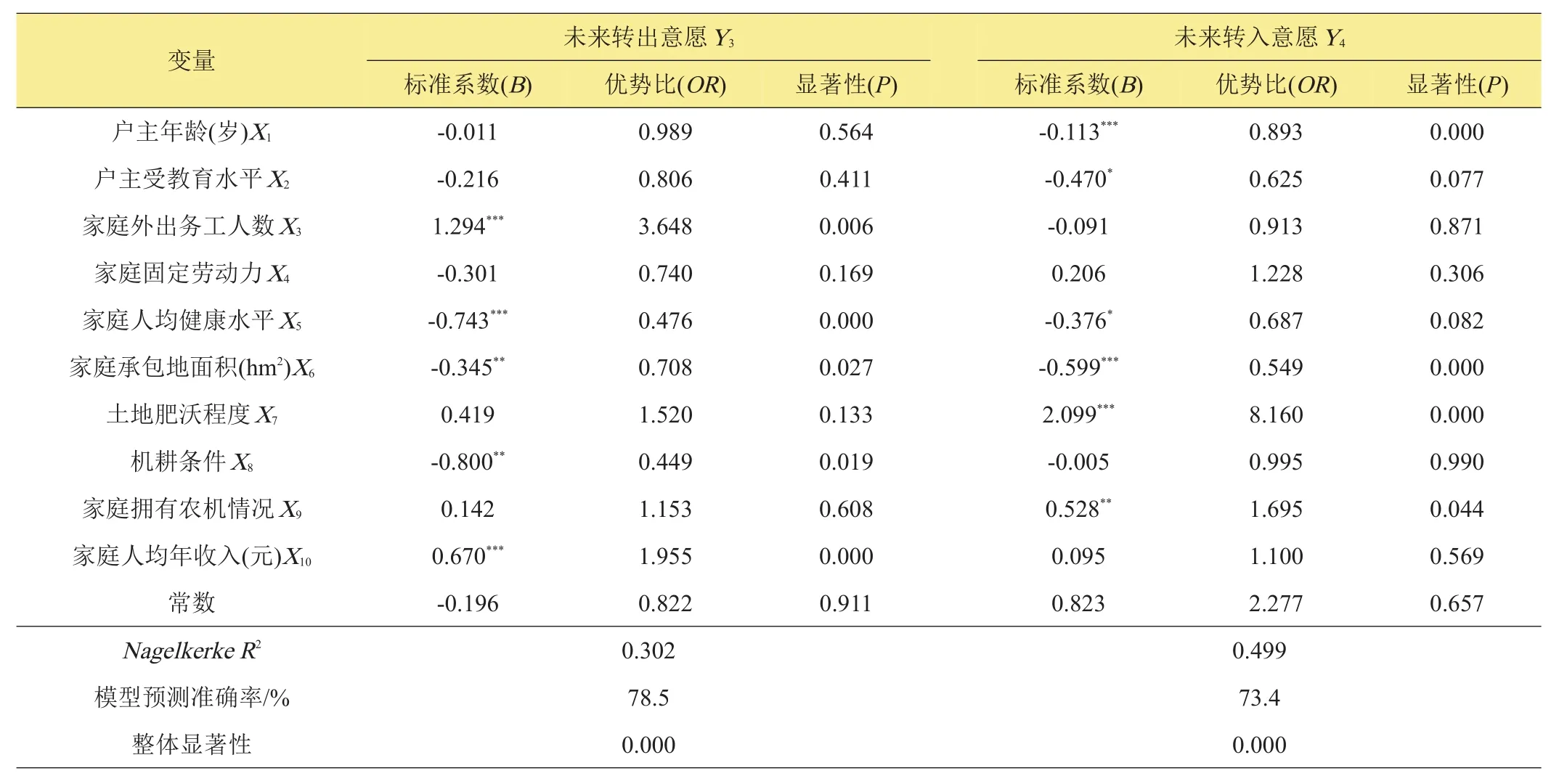

通过SPSS对农户存在农地流转及撂荒情况的数据进行分析,B为标准系数、OR为优势比、P为显著性,所有模型数据均在1%显著水平下显著,并且所有模型的准确预测分别为87.6%、92.3%、78.5%、73.4%和78.8%,均大于70%,模型的预测效果比较理想。

3 结果与分析

3.1 不同类型农户的农地流转及撂荒行为分析

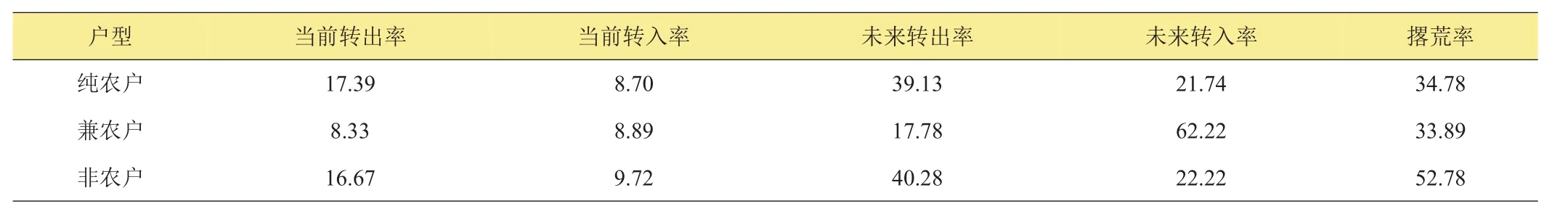

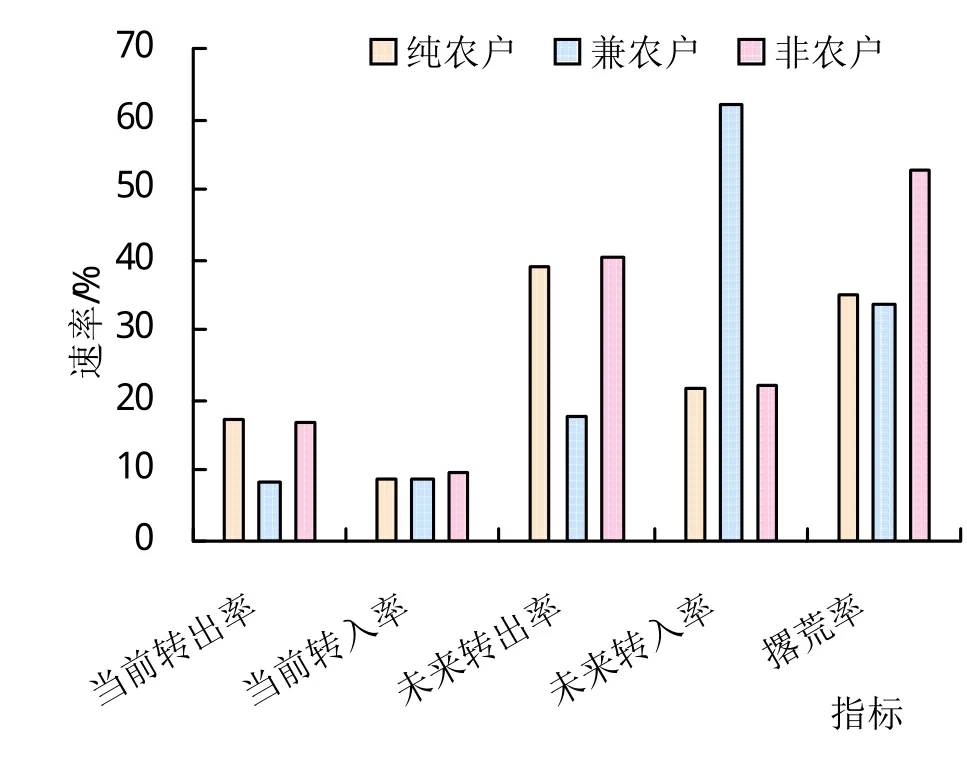

纯农户、兼农户和非农户对农地流转和撂荒行为的决策会有所不同,表2是各户型的流转比率及撂荒比率,图3是各户型数据在柱状图中的显示。流转行为中,因为调研的农户中当前存在流转行为的农户所占比例较小,所以各户型的当前转入率和当前转出率也相对较小,纯农户、兼农户和非农户的当前转入率分别为8.7%、8.89%和9.72%。在当前转出率、未来转出率和未来转入率的调查中,纯农户和非农户基本保持一致,二者的当前转出率和未来转出率与兼农户相比,都高出1倍以上,纯农户因为人口老龄化、收入低、机械化低等会选择转出土地,而非农户会因为非农生计带来的高收入而放弃耕种,且导致两者的未来转入意愿较低。

相对而言,兼农户距离城镇较近,家庭成员大都在附近城镇谋生,他们的当前转出率(8.33%)和未来转出率(17.78%)相对较低,且为了增加收入,也由于土地较肥沃,机耕条件优越和交通方便等外在原因使得他们在拥有其他非农生计的同时仍不会放弃传统农业。兼农户的未来转入率(62.22%)相对较高,因为他们拥有较好的地理位置和较多的固定劳动力,所以愿意转入更多的土地进行规模经营。

表2 不同户型农户的流转率及撂荒率 %

图3 不同户型农户的流转率及撂荒率比较图

纯农户(34.78%)和兼农户(33.89%)的撂荒比率相近,因为相对非农户而言,两者对农地的投入较多,而转型成功使得非农户(52.78%)对农地的投入较少,所以超过一半的非农户存在撂荒行为。从表2中发现,非农户的当前转出率、当前转入率和撂荒率均大于兼农户的当前转出率、当前转入率和撂荒率,说明农地流转效率的增强与农地撂荒率的下降之间并不存在明显的促进关系。因此,一味的鼓励农户参与土地流转,并不能完全改善农地撂荒的现状。

3.2 农户当前流转行为分析

分析结果表明当前农地流转行为较少,并且与土地基础条件之间的关联性不显著。由表3发现,家庭人均年收入与当前转出行为在0.01水平上呈现显著正相关,说明随着农户人均年收入的增加,农户转出农地的行为越强。机耕条件对农户的转出行为呈现出轻微的负相关性,同时机耕条件对当前转入行为的OR值相对较高,这说明机耕条件越好,农户转入地块的可能性更高。家庭固定劳动力与当前农户转入行为在0.01水平上呈显著正相关性,说明家庭固定劳动力较多时,农户会通过增加家庭承包地面积来增加收入。在研究农户当前流转行为的影响因素时发现,除家庭人均年收入和固定劳动力这两个变量之外,其他变量显著性均不高,由于当前的调研数据中存在流转行为的农户很少,因此并不能直接认为其他变量与当前流转行为之间不存在相关性。

3.3 农户未来流转意愿的行为分析

表4的结果分析中发现,家庭外出务工人数和家庭人均年收入与未来转出意愿在0.01显著水平上呈正相关性。农户为了生计外出务工,随着非农生计带来越来越多的收入,农户会选择留在乡镇从事非农工作或是为了给孩子提供更好的学习条件不得不放弃传统生计而背井离乡,因此他们很可能会出现未来转出土地的行为。家庭人均健康水平和家庭耕作面积与未来转入意愿、未来转出意愿都具有显著负相关性,这主要是因为健康水平均值高的家庭有能力劳作,他们的未来转出意愿较低,但是现实和生计水平也让他们不得不考虑更多的生计方式,且当前生计转型越来越成为一种趋势,因此,他们未来没有转出地块的意愿但也不愿意再转入土地。机耕条件与未来转出意愿在0.05水平上呈负相关性,说明机耕条件越好,农户未来转出意愿越低,机械水平的提高和各项农机补贴政策使农民已经从最原始的体力劳动中解脱出来,科技和时代的进步使得现代化农民也将成为一种新型职业。

表3 农户当前流转行为分析

表4 农户未来流转意愿的行为分析

户主年龄与未来转入意愿在0.01水平上具有高度负相关性,因为随着户主年龄的增高,农户没有更多的精力再经营农地。受教育水平与未来流转意愿在0.1水平呈现负相关性,这是因为随着农户教育水平的提高,他们谋求生计的方式就会更加多元化,对新工作的学习能力变强,当他们全身心投入能够带来更多收益的非农生计时,再继续留在农村的意愿就会降低,转入地块的意愿也相应降低。土地肥沃程度和家庭拥有农机情况分别在0.01和0.05水平上与未来转入意愿呈现正相关性,说明在农业现代化进一步发展的未来,当土地肥沃且耕作方便时,农户极有可能会出现土地转入行为。

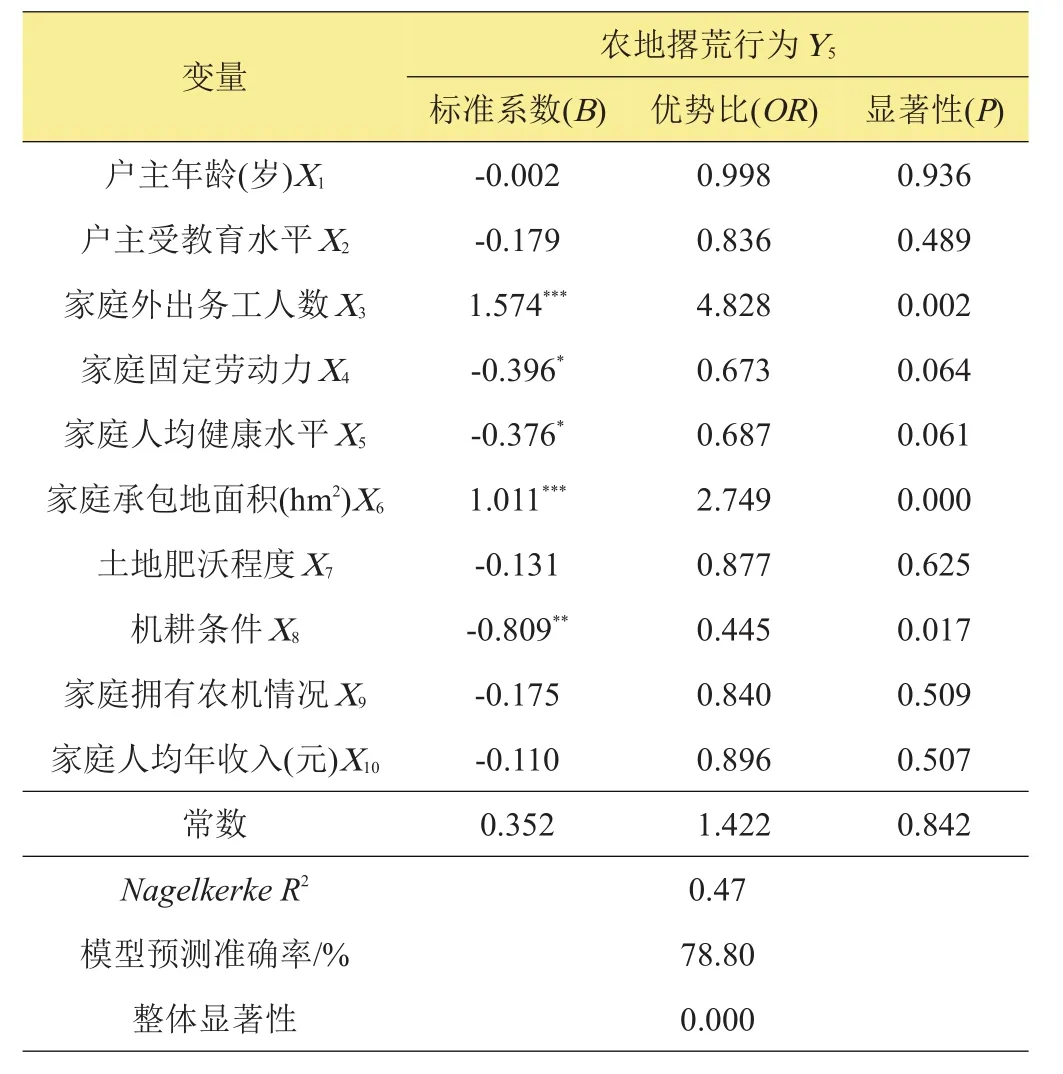

3.4 农户土地撂荒行为分析

从表5的分析结果发现农户撂荒行为主要受农户个体特征和土地基础条件的影响。家庭外出务工人数和家庭承包地面积都与撂荒行为在0.01水平上呈现高度正相关,家庭固定劳动力、人均健康水平与撂荒行为在0.1水平上存在负相关。这种情况使由于家庭外出务工的多为年轻人,留守的老人与孩子没有足够的健康能力经营农地,随着人均耕地面积的增大且固定劳动力的减少,农户就会出现更多的撂荒行为。机耕条件与农户撂荒行为在0.05水平上存在负相关,且土地肥沃程度与农户撂荒行为存在轻微的负相关性,说明农户在土地肥沃且满足机耕条件便利的条件下,极少会出现农地撂荒行为。

表5 农户土地撂荒行为分析

4 结论与建议

4.1 结论

贫困山区农户当前存在流转行为的仅占18.2%,未来愿意流转土地的农户占58.5%,存在农地撂荒行为的农户占38.9%,相对其他发达地区而言,贫困山区当前的流转效率不高,且土地流转背景下的农地撂荒行为并没有得到完全改善。基于计划行为理论并结合研究区地域特点,选取农户个体特征、家庭生计禀赋和土地基础条件对贫困山区农户土地流转和撂荒行为进行研究得出:(1)家庭人均年收入和固定劳动力会影响当前农地流转效率,但其他研究变量与农地流转效率之间的联系还需要进一步的研究。(2)农户个体特征、家庭生计禀赋和土地基础条件对农地未来流转意愿均存在显著影响,其中户主年龄、家庭人均健康水平、家庭承包地面积、户主受教育情况及机耕条件与未来土地流转意愿呈负相关;家庭外出务工人数、土地肥沃程度、家庭人均年收入及拥有农机情况与农户未来土地流转意愿呈正相关。(3)随着外出务工人数增多和人均耕作面积的增大,机耕条件不好的地块撂荒率会更高。

4.2 建议

每个农户都是一个个体单位,个体特征不同、家庭禀赋异质和土地基础条件差异都会让他们面临决策时有不同的行为反应,所以不管是土地政策还是扶贫政策,都要“因地制宜,因人而异”。

(1)完善农村社会保障制度。进一步加强农民养老、医疗、教育、伤残和失业等方面的社会保障制度建设,增强农户对社会的安全感和信任感,逐步降低农民对土地的依赖性,使农户在生计转型过程中可以放心的流转土地。

(2)建立更加规范的流转市场,增加惠农补贴的多样性。对于向非农生计发展且需要流转大量土地的农户,政府或有关部门需要提供规范的农地流转市场,不能随意弃耕;对于部分有意愿进行规模经营的农户,政府或有关部门应该提供农业知识和土地政策制度的学习平台,培训和审核以确认其是否具有这样的能力,之后还要定期进行检查,防止浪费土地资源。对于纯农户而言,他们的收入来源离不开农业,应对他们多一些农作物种植补贴或农机购买优惠政策,让他们有足够的能力经营好农地,而不是“心有余而力不足”。

(3)加强对村集体领导班子的管理。村集体领导班子要有能力和资金带领农户合理利用土地,对于很多贫瘠撂荒且流转不出去的地块,村集体可以与农户签署协议,将撂荒地块集中经营,不能耕种粮食的地块可以种植一些药材或是树种,要带领农户探索更多的脱贫渠道。同时,政策上需要加大对村级集体经济的帮扶力度,制定更多优惠的财政政策来帮扶村级集体经济较薄弱的地方,特别是对那些发展前景好但缺乏资金支持的村级集体经济项目进行重点扶持。