基于田块特征的农村耕地分类互换研究

2019-02-20王梦锐毕如田

王梦锐,毕如田

(山西农业大学资源环境学院,山西太谷030801)

0 引言

耕地细碎化不仅包括耕地自然斑块的细碎化,还包括耕地经营权属的细碎化[1-2]。耕地自然斑块的细碎化又叫耕地自然细碎化,它是由于耕地受到农业资源、气候灾害、地形条件等因素的影响,使得耕地出现地块大小不一,质量不等,数目较多,地块分散的问题[3]。耕地经营权属的细碎化又叫耕地经营细碎化,是社会经济、人文地理、科学技术等各种因素综合影响的结果,耕地受农户耕作权属影响,将一块自然斑块耕地人为分割成了面积不同的几个田块,一般情况下,每个农户的耕地田块分散,但分布在一定空间范围内[4-6]。尤其中国实行家庭联产承包责任制以来,极大地促进了中国农业的发展,激发了农民生产热情,然而该制度下耕地平均分配原则使耕地细碎化进一步加深[7],造成耕地浪费、规模化生产受阻[10-11]和生产效率低下[12-14]等问题。19世纪人们才开始研究耕地细碎化对农业的影响,直到20世纪初,解决耕地细碎化问题的研究正式起步[13]。国外对耕地细碎化的定义虽然没有中国的权威,但国外在这方面的研究早于中国很多年,其中在耕地细碎化定义方面,Binns[14]认为耕地细碎化是在农场等较大范围内,很多单个面积较小且不相连的地块空间分布呈现出来的状态;Papageorgiou和Tin Nguyen等[15-16]则强调地块间的距离和多于一块离散地块的经营产权;Dovring[17]把同一块自然斑块耕地上有不同的经营产权和相同产权地块不在同一个自然斑块的地块定义为土地细碎化;Bellon[18]强调耕地细碎化是耕地经营产权的分散。在农业生产方面,Schultz[19]认为土地的细碎化是农场中土地低效率利用、管理不合理的体现;Jabarin等和Hazarika等[20-21]的研究表明地块破碎度越高生产成本越高,地块越大对农业生产效率的提高越明显。在中国,谭淑豪[22]教授分别从耕作地块大小、经营产权分散、地块间距离定义耕地细碎化;李功奎[2]认为耕地细碎化能够提供多元化种植,有效发挥剩余劳动力;万广华、苏旭霞等[8-9]调查指出耕地细碎化限制了农业的规模化生产;吕挺、纪月清等[23]的研究显示地块面积对水稻的单产无差异,但面积较大的地块生产过程中生产成本尤其是劳动成本较低。

在中国偏远山区,受自然条件、社会基础设施等影响较大,加上家庭联产承包责任制的影响,大多只能实行传统农业耕作方式,生产水平较低。因此明晰耕地空间分布规律,对耕地质量重新分类,调整村落内部耕地承包经营权,改善小面积、低效率的生产方式,实现农业规模化耕作经营,改善农业生产效率等成为丘陵地区耕地流转问题的关键。目前耕地质量评价分级方面的研究有很多,但基于农村田块特征的耕地分类及实现同类地块间承包经营权调整的研究较少。笔者以山西省太谷县温庄村为例,基于研究区田块特征,对耕地进行重新分类,通过调整村落内部耕地承包经营权,为解决耕地细碎化问题,实现农业规模化生产,提高农业生产率提供参考依据。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

温庄村地处山西省太谷县范村镇东北部,距离太谷县县城32 km,北与坪上村相接,西邻上安村,东接下寨村。研究区位于丘陵地带,属暖温带大陆性气候,全村约有耕地32 hm2,户数31户,人均年收入2000元。全年降水季节分布不均匀,作物生长靠人工灌溉来促进;土壤呈微碱性,并且侵蚀较为严重;植被种类丰富,玉米和枣树为主要的农作物,经济来源以农业为主,占农民收入的70%。研究区为典型的丘陵地貌,常住人口稀少,经济发展速度缓慢,全村耕地分布在山区和平地的地块数目均衡,且地块形状各异,面积大小和便捷程度不同,相同承包经营权的耕地空间分布散乱、耕地细碎化现象严重,该村地块特征对研究欠发达地区村内耕地经营权调整、解决耕地细碎化问题具有一定的代表性。

1.2 数据来源

矢量数据来源于2017年太谷县农村土地承包经营权数据库,经ArcGIS提取、投影转换获取耕地数据;收集DEM数据,经裁剪、投影转换为与耕地数据一致坐标系的栅格数据;道路矢量数据根据太谷县1:2000正射影像,并结合田间实地调查绘制获得;田块属性数据及产量数据通过实地调查访问获得。

2 研究方法

2.1 村落尺度耕地质量影响因子的选取与计算

本研究选取了地块面积、地块坡度、地块形状指数、地块连片性、地块规整度、耕作通达度、耕作远距离及地块产量等8个丘陵区耕地细碎化的影响因子,并在在各因素的影响下分别对研究区地块进行分类,分析地块的空间分布特征。

(1)地块面积。地块面积是衡量耕地细碎化的一项重要指标,地块面积大小与农户对地块的成本投入、经营方式及产出利益有一定的关系[24]。研究区地块属性数据提取自2017年太谷县农村土地承包经营权确权数据库,其中包括地块面积,地块周长,地块经营权属以及农户的家庭情况等,通过地块面积的提取发现该研究区地块面积最大为0.56 hm2,最小为0.01 hm2,反映出耕地的细碎化较为严重,可见地块面积可作为影响耕地细碎化的一个重要影响因素。

(2)地块坡度。地形地貌是影响耕地细碎化的重要因子,反映在地块属性上即为地块的坡度,地块坡度影响着耕地的综合价值,坡度越平缓耕作越便利,坡度较大的耕地养分流失会比较严重故不适合耕种。根据研究区的DEM数据提取坡度值,并通过计算地块的平均坡度值确定地块坡度大小。

(3)地块形状指数。地块形状指数用来衡量地块的复杂程度,是反映地块耕作形状的重要指标,往往地块形状越接近规则的矩形,农户耕作起来会更加方便,农户也更加倾向于规则的地块。计算方法见公式(1)。

式中S为地块的形状指数,Li为第i个地块的周长,ai为第i个地块的面积,0.25为正方形矫正常数,S值为1表示地块的形状为正方形,S值越大,地块形状越不规则。

(4)地块连片性。地块的连片性反应的是耕地在空间分布上的细碎化,指同一类型或同一耕作等级的地块在空间分布上的连接程度[25],地块连片性由公式(2)计算可得。

式中P为地块连片性,Si为连片面积现状值,Smin为连片面积中地块的最小值,Smax为连片面积中地块的最大值,其中地块连片度P的取值范围为[0,1]。

(5)地块规整度。地块规整度是评价地块质量的一个重要因素,更是农户对地块价值进行评价时参考的一个重要的影响因素。地块规整度计算见公式(3)。

式中K为地块规整度,Si为第i个地块的面积,Li为第i个地块的周长。K值越小表示地块的形状越规则,K值越大则地块的形状越复杂。

(6)耕作通达度。耕作通达度是在基础设施方面影响耕地细碎化的一个重要因子,是指各地块到道路的最短距离,耕作通达度在很大程度上决定了耕地的综合价值,在实际耕作中农户更加倾向于通达度较好的耕地,所以较好通达度的自然地块被经营权属分割的更加细碎化。耕地通达度通过ArcGIS软件工具箱里的near工具计算各地块的几何中心到可通农用车辆道路的最近距离。

(7)耕作距离。耕作距离是指耕地到居民区的距离,距离越近,农户耕作越方便,耕作距离也是衡量耕地综合质量的重要因素。耕作距离根据ArcGIS软件的邻近分析得出,将研究区地块和居民区的几何中心进行邻近分析得出每块耕地到居民区的距离。

(8)地块产量。家庭联产承包责任制下的耕地平均分配不仅包括田块数量上的平均分配,还包括地块肥田瘦地的平均分配,即在农村土地承包责任制度下,村集体结合耕地肥瘦按人口或劳动力平均分配给每个农户。而地块产量是对耕地肥瘦情况最直观的反映,因此,地块产量是研究影响耕地细碎化的一项重要指标,在耕地承包经营权调整的过程中农户将倾向于地块产量较高的田块。

2.2 聚类分析

利用统计软件SPSS中的系统聚类分析法,采用欧氏距离和组平均法进行耕地分类。根据分类结果,将地块的空间分布情况在ArcGIS软件中显示。

3 结果与分析

3.1 单因子影响的地块分布

本研究选取太谷县温庄村,该村经济来源以农业为主,经济条件相对较差。区域内的耕地地块较均匀的分布在平原和山区,且细碎化问题较为严重,对研究欠发达地区耕地细碎化问题以及通过调整地块承包经营权实现村集体内部耕地规模化生产具有特殊意义。

分析8项田块空间数据对耕地分类影响,其中地块面积分类根据地块面积由小到大分成了5个区间;地块坡度根据国土第二次调查耕地坡度分级标准将地块坡度分为四类:≤2°、2°~6°、6°~15°、15°~25°和>25°;地块形状指数、地块连片性、地块规整度、耕作通达度及耕作距离等数据通过地块数据矢量化,利用ArcGIS软件分析计算得到,将计算结果值由小到大分为5个区间;将实际访问调查获得的产量数据由高产到低产分为四类。结果见图1。

图1 单因子影响下地块分类示意图

由图1和表1可知:(1)研究区地块面积在第Ⅰ类的地块最多为124块,面积区间为0.01~0.12 hm2,该区间田块面积为7.10 hm2;田块面积在第Ⅱ类的面积区间为 0.12~0.23 hm2,地块数目为 61 块,总面积为9.91 hm2;随着地块面积的增大,地块的数目在逐渐减小,可以看出研究区的地块面积普遍较小,耕地经营细碎化比较严重。(2)研究区地块坡度在6°~15°之间的地块最多为111块,面积也最大为14.75 hm2,占到该研究区总面积的60.99%,其次地块坡度在2°~6°数目较多有83块,面积达到8.35 hm2,占该研究区总面积的34.51%。可见研究区耕地坡度较缓集中在2°~15°之间。(3)研究区地块形状指数在第Ⅰ类的地块较多有121块,其面积占到研究区面积的69.35%,其次为第Ⅱ类,地块面积占到总面积26.44%,研究区地块形状较为规则。(4)研究区耕地地块的连片程度较低,连片性在第Ⅱ类的地块数目最多,统计后为125块,面积占到了研究区耕地面积的60.08%,研究区耕地连片性较差。(5)地块的规整度在第Ⅳ类的地块较多为64块,面积占到研究区耕地面积的36.24%,第Ⅲ类中地块仅次于第Ⅳ类有58块,面积达到总面积的30.98%,研究区耕作情况较为复杂。(6)研究区耕作通达度在第Ⅰ类的耕地数量最多为103块,面积为10.70 hm2,占总面积的44.25%,第Ⅱ类的地块数相对较多为73块,面积为9.38 hm2,占全部耕地面积的38.79%,由此可见该地区的耕地通达度较好。其中耕地到道路的最小距离为2.98 m,最大距离为214.26 m。(7)耕作距离在第Ⅰ类的地块数目较多为92块,面积为7.75 hm2,占到研究区耕地总面积的32.02%,耕作距离在第Ⅱ类的耕地数目虽然不多,但地块面积最大,达到9.50 hm2,占到研究区耕地总面积的39.26%,随着耕作距离的渐远,耕作便利度下降,地块的数目也随着减少。(8)地块产量在第Ⅰ类的地块数目较多,通过计算有97块,面积达到9.49 hm2,占总面积的39.22%,产量较高的地块分布在居民区周围的平地,产量较低的耕地分布距离居民区较远。

3.2 系统聚类分析结果

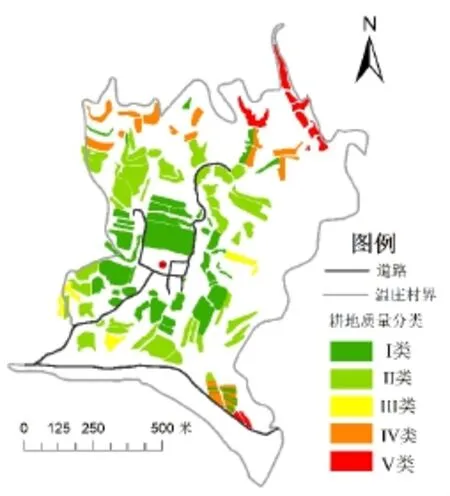

由于单因子影响村落耕地经营细碎化的程度存在差异,使耕地重新分类结果各不相同,为了减少耕地分类结果的差异,实现村落内部耕地经营权调整,研究8项单因子对耕地经营细碎化的综合影响,采用系统聚类法对所选因子数据在统计软件中进行分析,并对研究区地块进行分类,聚类结果如图2所示。

表1 单因子影响下地块分类结果

图2 聚类分析结果示意图

从图2可以看出,聚类分析下地块分类结果以居民区为中心成环形分成了5类,其中第Ⅰ类和第Ⅱ类地块面积相对较大,分别为9.21 hm2和9.81 hm2,两类地块总面积占到全村耕地面积的78.61%,且从图中可以看出第Ⅰ类和第Ⅱ类地块距离居民区相对较近,距离居民区较远的第Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类地块分散且数目较少,三类地块面积为5.17 hm2,占全村耕地面积21.40%。通过系统聚类法后耕地分类结果,同类地块可以根据地块产量系数进行田块承包经营权的调整,不同类地块依据农户意愿参考田块产量系数进行互换,将拥有相同承包经营权的耕地在空间分布上尽量集中在一起,使农户田块数量由多变少且保持原有人均耕地质量均衡或不变,降低耕地经营细碎化,实现耕地集中连片经营,便于机械化耕作,同时降低运输成本和减少劳作时间,提高生产效率。

表2 聚类分析后地块数目与面积

4 结论与讨论

本文基于田块特征选取了地块面积、地块坡度、地块形状指数、地块连片性、地块规整度、耕作通达度、耕作距离和地块产量等8个因素来对研究区耕地的经营细碎化进行研究,并将8项影响因子数据进行系统聚类分析。对系统聚类后的分类结果进行分析得出同类地块以居民区为中心呈环形的方式分布在居民区周围,相近区间的耕作距离和地块坡度的耕地地块属于同一个类中,且同一个类中的地块具有相似的连片性和地块产量,而同一类中地块具有不同的地块面积、耕作通达度、地块形状指数和地块规整度。基于多因素系统聚类分析法对耕地进行重新分类的方法适用于农村内部耕地承包经营权的调整,为农村内部耕地互换,解决耕地细碎化,提高农业生产效率提供了一种新思路。

本研究选取的研究区域较小,地貌类型仅为丘陵山区,不同地貌下的耕地经营细碎化影响因素还有待研究。