肋骨非均匀排列的圆柱壳振动特性研究

2019-02-16刘文玺周其斗

刘文玺,周其斗

(海军工程大学 舰船与海洋学院,武汉430033)

0 引 言

水下潜器主要是由加肋圆柱壳连接在一起构成的,因此加肋圆柱壳的振动性能的优劣直接决定了水下潜器振动性能的优劣,另外,现代声纳系统以及各种先进水下探测技术迅猛发展,水下潜器的隐蔽性在现代战争中显得极为重要,因此,研究加肋圆柱壳的振动及声辐射特性非常重要,也一直得到众多学者的关注。

迄今为止,对加肋圆柱壳振动特性的研究中,圆柱壳的环肋通常是均匀排列的,也就是等间距排列,对等间距结构(如等间距简支支撑梁、单向等间距加肋板、等间距加肋圆柱壳)的振动特性的研究表明[1-5],振动在频域上有交替存在通带与止带的特征,其中,通带代表结构波能自由传播时的频带,止带代表随传播距离的增大结构波幅值成指数衰减的频带。目前,对不等间距结构振动的研究多集中于一维简单结构[6-12],虽然得出了一些重要结论,如:不等间距结构振动特性存在安德森定域效应现象,但针对不等间距加肋圆柱壳的振动特性的研究并不多,而且主要是针对无限长非周期加肋圆柱壳[13],文献[13]的研究表明,对于无限长非周期加肋圆柱壳,除低阶周向振动模式外,不等间距加肋圆柱壳在轴向上的振动传播均具有明显的安德森定域效应,且安德森定域效应作用随周向振动模式阶数的升高而加强,主要原因是:随着周向振动模式阶数的升高,肋骨的阻抗作用变大,相邻子结构间的耦合作用受肋骨阻抗影响而减弱。

在实际工程中,加肋圆柱壳是有限长的,本文研究肋骨不等间距排列对有限长加肋圆柱壳在一定频率范围内的振动的抑制作用。

1 基本理论

1.1 一维不等间距结构振动理论

上世纪末至本世纪初,国外学者[7,9]对一维不规则耦合振子系统、一维不等间距支撑梁等简单结构的振动特性进行了研究,发现不等间距结构振动特性的主要特征是存在安德森定域效应(Aderson localization)。相比等间距结构上结构波在通带内能无衰减地自由传播,安德森定域效应描述了不等间距结构上的结构波幅值因为非阻尼的原因随传播距离增大成指数衰减的现象。

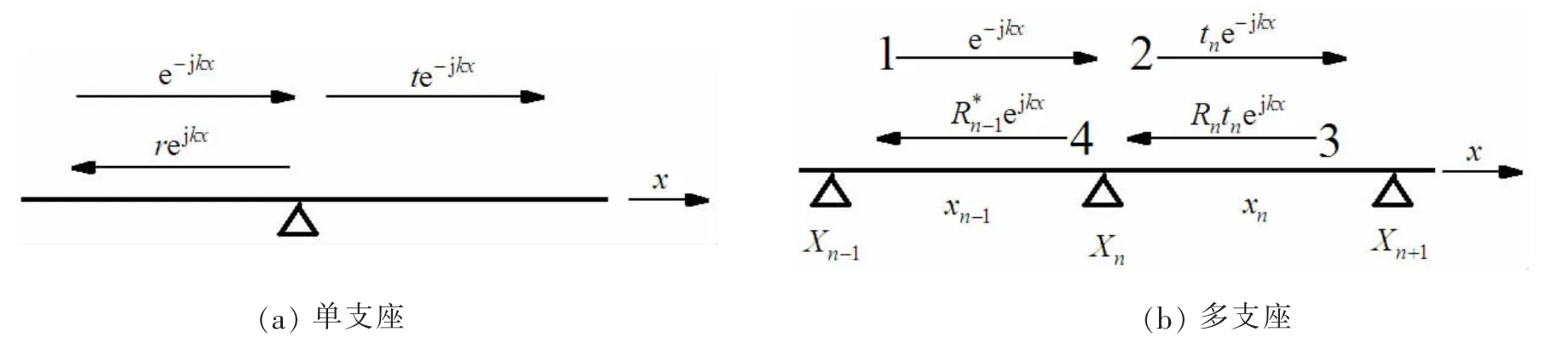

对一维无限长无阻尼单支座简支支撑梁结构,若令支座处入射波为e-jkx,则透射波与反射波可分别表示为te-jkx与rejkx,其中t、r分别为结构波在单个支座处的透射与反射系数,k为结构波波数,见图1(a)。

图1 无限长单支座与多支座简支支撑梁Fig.1 Infinite beam supported by single or multi simple supports

对一维无阻尼多跨度简支支撑梁结构,由于结构波在各支座间存在来回的反射与透射,使得结构波的传播较为复杂。假设仅考虑结构波的两重反射,则在任意支座处,结构波的入射、透射、反射关系如图1(b)所示。图中,Xn为编号为n的简支支座;xn为支座Xn与Xn+1的间距;入射波为e-jkx,沿x轴正方向入射至支座均为重整后的结构波透射与反射系数。

从图1(b)易见:(1)标示为1的结构波为初始入射波。(2)标示为3的结构波为经支座Xn+1反射后,传播至支座Xn右侧的结构波。(3)标示为2的结构波由两部分叠加而成,一是结构波1在支座Xn处的透射部分;二是结构波3在支座Xn处的反射部分,至此,结构波已考虑了两次反射。(4)标示为4的结构波也由两部分叠加而成,一是结构波1在支座Xn处的反射部分,二是结构波3在支座Xn处的透射部分。根据上述结构波之间的相互关系,对多支座梁的结构波入射、透射和反射关系进行重整,得[7]:

根据(1)式可得结构波在第n个支座处的透射系数:

若结构波传递经过N个支座,则总传递系数TN为:

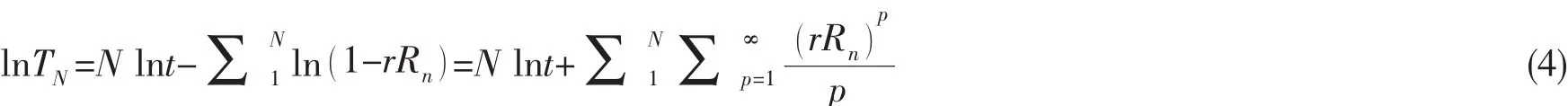

对总传递系数取对数可得:

若不等间距支撑梁的支座间距为随机分布,则重整后反射系数间的相位因子也为随机分布,因此(4)式可化为[7]:

由上式可知,随着结构波传播经过支座数N的增加,总传递系数减小,结构波幅值随传播距离的增加成指数衰减,显现了结构振动的安德森定域效应现象。

安德森定域效应的物理机理在于:结构的不等间距排列,破坏了结构传播波在各支座位置处的相位匹配关系,使得支座对结构波的反射作用增强,传播衰减增大。

1.2 肋骨间距设计方法

根据安德森定域效应以及文献[13]结论,可以看出,安德森定域效应产生的条件主要有3个:

(1)结构无限长;

(2)支座或者肋骨间距为随机分布;

(3)支座或肋骨的数量越大,结构波幅值随传播距离的增加衰减越快。

而实际工程当中,加肋圆柱壳是有限长的,从工艺等角度看,肋骨间距随机分布较难实现,所以,要寻找既能抑制圆柱壳振动,又能较容易实现的肋骨不等间距排列的方法。下面,我们把安德森定域效应的结论进行推广,应用到有限长不等间距加肋圆柱壳,并通过数值计算进行检验,但问题的关键是肋骨间距的确定。

无论是无限长还是有限长的结构,肋骨间距的分布,应该满足安德森定域效应产生的物理机理:结构的不等间距排列,要能破坏结构传播波在各支座或肋骨处的相位匹配关系,使得支座或肋骨对结构波的反射作用增强,传播衰减增大。根据文献[13],可以看出,安德森定域效应作用随周向振动模式阶数的升高而加强,也就是随着固有频率的提高,肋骨的阻抗作用变大,相邻子结构间的耦合作用受肋骨阻抗影响而减弱,因此,本文从工程实用的角度出发,采取如下研究思路:

(1)研究肋骨不等间距排列对有限长圆柱壳在中高频段的振动特性的影响。

(2)先按随机方法决定各个肋骨间距,计算圆柱壳振动响应,分析肋骨间距随机分布对圆柱壳振动的抑制作用。

(3)取两种肋距,交替排列,为了最大程度满足安德森定域效应产生的条件,尽量增加相邻子结构固有频率差来减弱相邻子结构的耦合作用,这一点也可以将文献[14]的研究结果进行推广得到:文献[14]通过不等间距分舱增加相邻舱段的固有频率差,从而控制圆柱壳结构振动响应的谱峰频率和幅值,取得了一定效果,把不等间距分舱推广到不等间距肋距,并且研究的频率范围由不等间距分舱的低频段推广到中高频段,能够达到减弱振动的目的。

2 肋骨间距设计

按如下两种方法设计肋骨间距:

(1)按随机方法设计肋骨间距;

(2)以固有频率变化为依据进行设计。

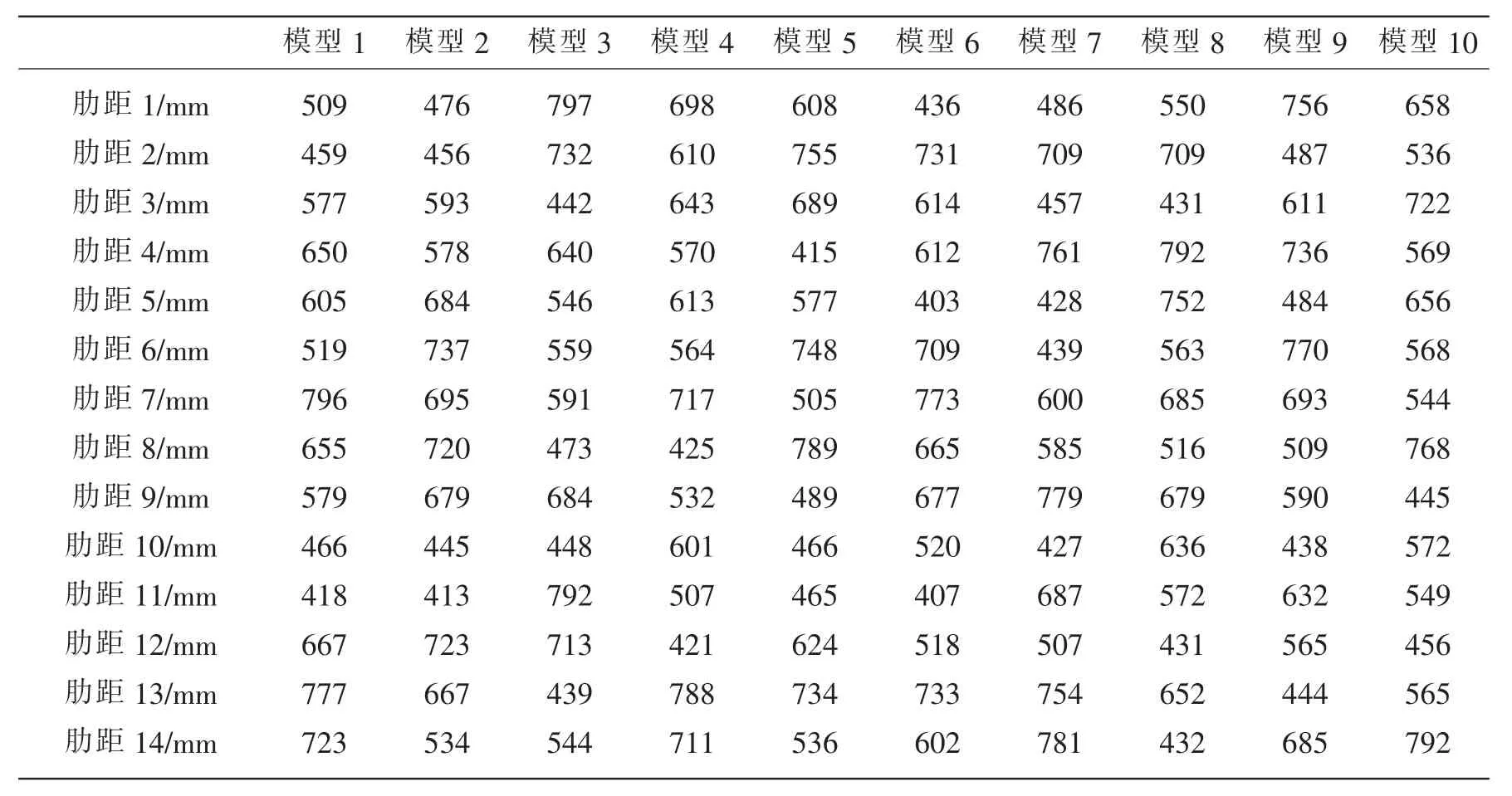

2.1 肋距随机分布

圆柱壳轴向长度8 400 mm,设置13档肋骨,即14个肋骨间距,每个肋骨间距在400~800 mm之间,随机生成14个肋骨间距,共生成10组肋骨间距,即建立10个加肋圆柱壳模型,如表1所示,模型1、模型9的肋距分布简图如图2、图3所示。

表1 各个模型的肋距Tab.1 Frame spacing of all models

图2 模型1的肋距分布简图 Fig.2 Frame spacing distribution of model 1

图3 模型9的肋距分布简图Fig.3 Frame spacing distribution of model 9

2.2 以固有频率变化为依据设计肋距

在两种情况下,一是只改变肋骨间距,二是只改变壳板厚度,研究两端带肋骨的圆环振动固有频率的变化规律,为后面的加肋圆柱壳肋骨排列形式、壳板厚度分布设计奠定基础。

2.2.1 肋骨间距对肋骨间圆环振动固有频率的影响

2.2.1 .1计算模型

肋距均匀分布的加肋圆柱壳的结构形式如图4所示,圆柱壳两端用舱壁封堵,改变肋骨间距,外壳板厚度和肋骨尺寸不变。

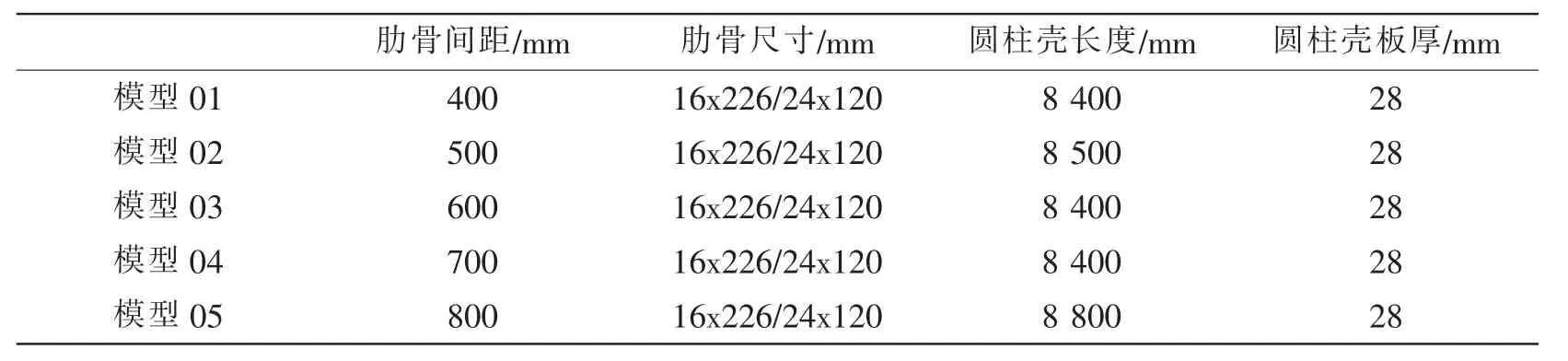

计算模型的主要尺度如表2所示,各个模型肋骨间距不同。

2.2.1 .2计算结果

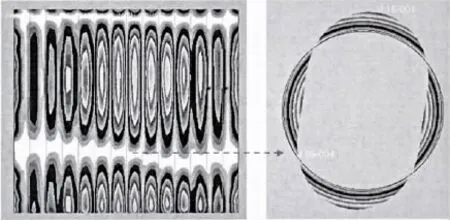

对于表2中的5个模型,以每个加肋圆柱壳中间相邻两根肋骨间的圆环为对象,提取周向2个波形的圆环的固有频率,振型如图5所示。

图4 加肋圆柱壳的结构形式简图Fig.4 Diagram of structure form of ringstiffened cylindrical shell

表2 各计算模型的主要尺度Tab.2 Main dimensions of models

图5 振型图Fig.5 Vibration mode

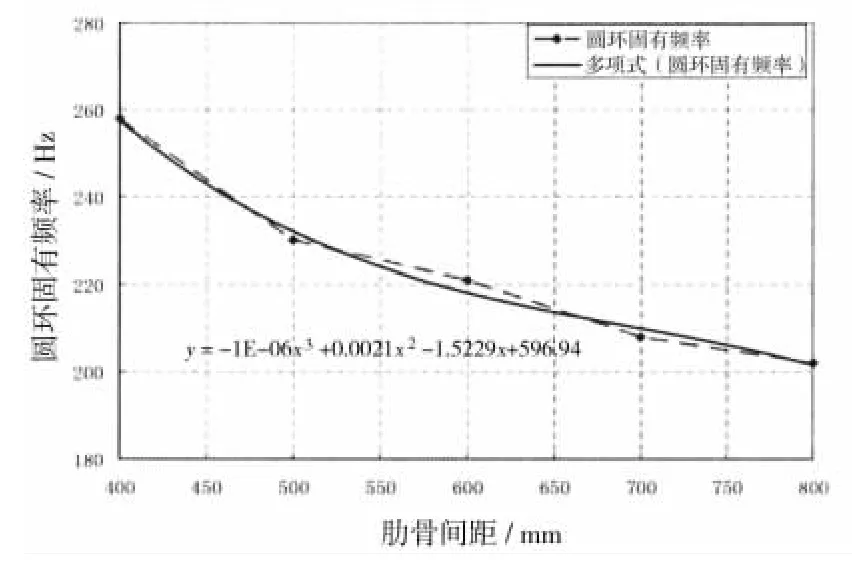

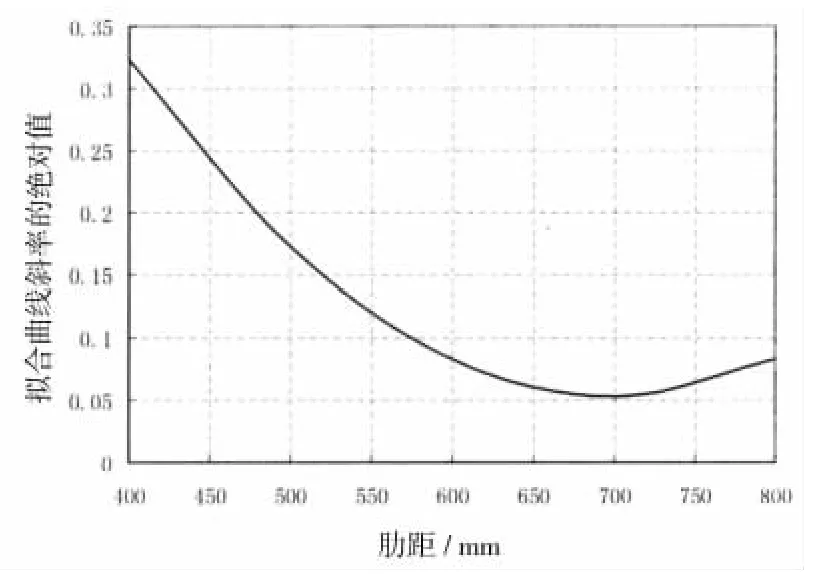

图6 圆环固有频率随肋距的变化Fig.6 Variation of natural frequency of ring shell with frame spacing

图7 拟合曲线斜率的绝对值Fig.7 Absolute value of fitting curve slope

固有频率随肋骨间距的变化曲线以及该曲线的拟合曲线如图6所示,拟合曲线斜率的绝对值随肋骨间距的变化曲线如图7所示。

根据拟合曲线斜率变化的情况,可以看出,肋距在600 mm之前,固有频率变化较快,在600~800 mm之间,固有频率变化较慢,因此,在选择肋骨间距时,在满足布置和工艺等要求的情况下,小间距的应尽量小,大间距的选择700 mm左右就可以,因为再增大肋骨间距,对固有频率变化的改变效果不大。

2.2.2 板厚对肋骨间圆环振动固有频率的影响

2.2.2 .1计算模型

肋距均匀分布的加肋圆柱壳的结构形式如2.2.1.1节图4所示,肋骨间距取三个值,分别是400 mm、600 mm和800 mm,对每个肋骨间距,圆柱壳板厚分别取:28 mm、32 mm、36 mm、40 mm和44 mm,因此,构造了3组圆柱壳,每组5个,各圆柱壳肋骨尺寸不变,同2.2.1.1节模型,圆柱壳两端用舱壁封堵。

2.2.2 .2计算结果

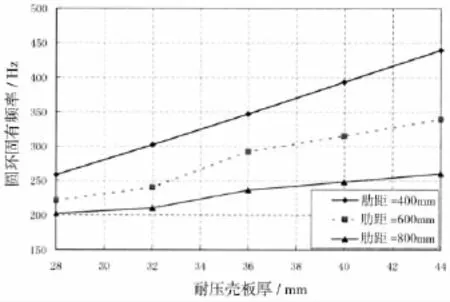

以每个加肋圆柱壳中间相邻两根肋骨间的圆环为对象,提取周向2个波形的圆环的固有频率,结果如图8所示。

根据图8的结果,可以看出:

(1)圆环固有频率随着圆柱壳板厚的增加而增大;

(2)肋骨间距小,固有频率增大的速度快,肋骨间距大,固有频率增大的速度慢;

(3)随着圆柱壳板厚的增加,肋距600 mm与肋距400 mm、800 mm相比,固有频率差别都较大,因此,当肋距选择800 mm时,为了与肋距600 mm时的固有频率差尽量大,板厚应大于36 mm。

图8 圆环固有频率随壳板板厚的变化Fig.8 Variation of natural frequency of ring shell with shell plate thickness

3 加肋圆柱壳振动响应对比研究

3.1 加肋圆柱壳结构设计

(1)等间距加肋圆柱壳结构设计

肋骨间距600 mm,圆柱壳板厚28 mm,圆柱壳长度8 400 mm,两端的舱壁不变,圆柱壳的结构形式如图 9(a)所示。

图9 加肋圆柱壳结构设计Fig.9 Structure design of ring-stiffened cylindrical shell

(2)肋距随机分布的加肋圆柱壳结构设计

按照表1的10组肋距,设计10个圆柱壳模型,分别是模型1~模型10,圆柱壳长度8 400 mm,两端的舱壁不变,其中模型1、模型9的结构形式如图2、图3所示。

(3)两种肋距交替分布的加肋圆柱壳结构设计

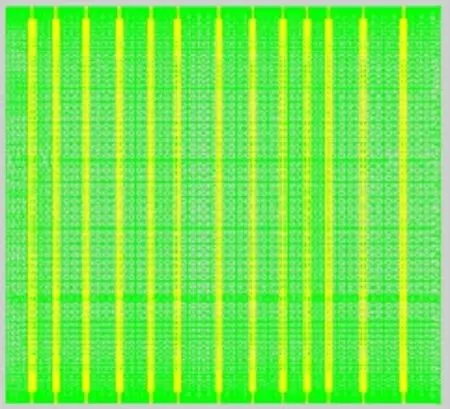

根据2.2.1.2节和2.2.2.2节的结论,选择两种肋骨间距,分别是400 mm、800 mm,肋距400 mm之间圆柱壳板厚28 mm,肋距800 mm之间圆柱壳板厚分别选28 mm、32 mm、36 mm、40 mm和44 mm,因此,一共构造了5个不等间距加肋圆柱壳,即5个计算模型,圆柱壳长度都是8 400 mm,两端的舱壁不变,圆柱壳的结构形式如图9(b)所示。

3.2 加肋圆柱壳在空气中的振动响应

分别计算等间距和不等间距加肋圆柱壳在空气中的振动响应,其中不等间距加肋圆柱壳包括肋距随机分布、两种肋距交替分布两种情况,计算工况有2个,分别是舱壁浮筏基座处轴向激振、垂向激振,激振力的频率范围20~1 000 Hz,对比分析各模型的均方振速,均方振速的计算公式参见文献[14]。

3.2.1 肋距等间距分布与随机分布的比较

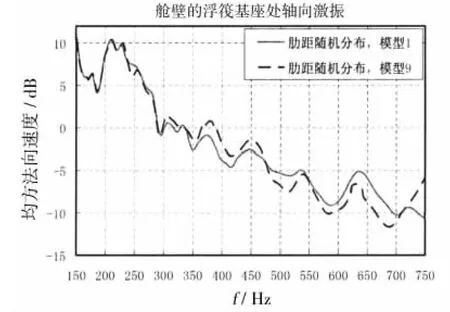

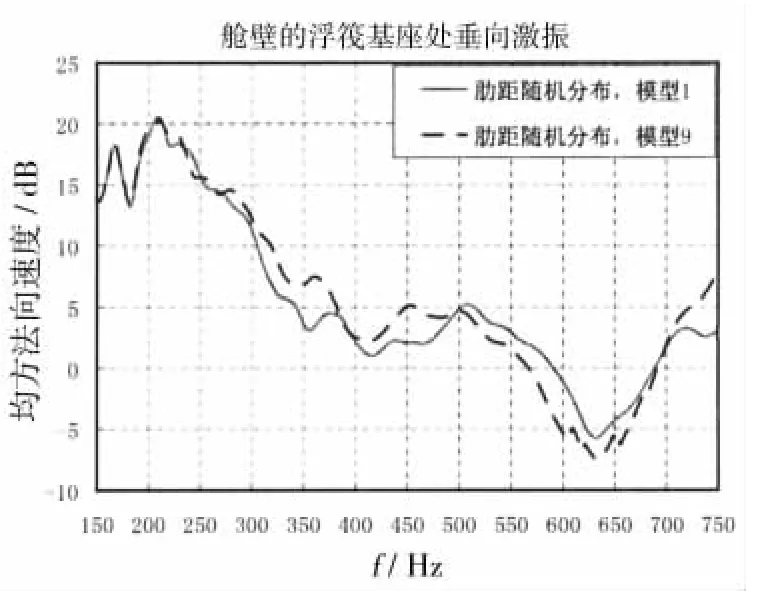

对比分析肋距随机分布的10个圆柱壳的振动响应,可以看出,激振力频率大约在700 Hz之前,振动响应曲线互相交叉,除了局部有一定差别外,整体看,相差不大,比如模型1和模型9的振动响应,如图10、图11所示,其中,图10表示轴向激振的结果,图11表示垂向激振的结果。

图10 轴向激振力作用下模型1、9的比较Fig.10 Comparison between model 1 and model 9 under axial loads

图11 垂向激振力作用下模型1、9的比较Fig.11 Comparison between model 1 and model 9 under vertical loads

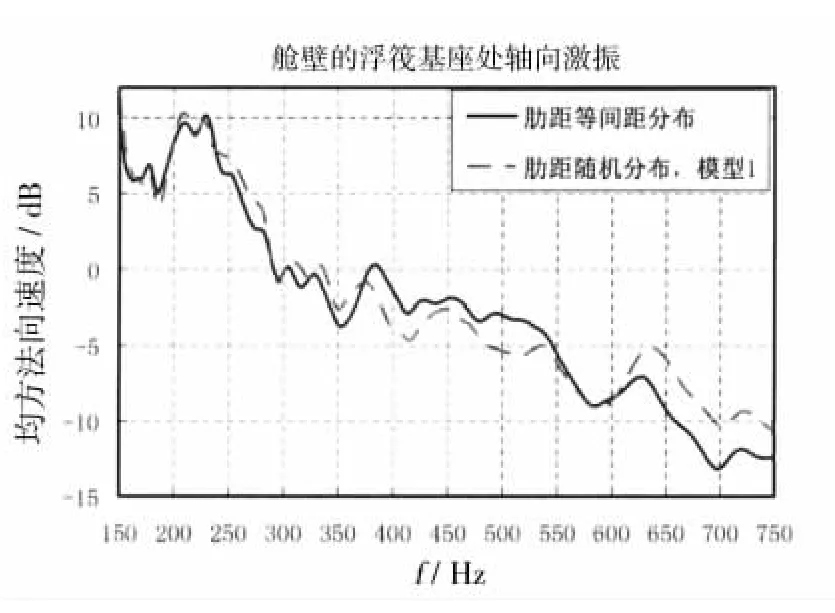

图12 轴向激振力作用下等距与随机分布的比较Fig.12 Comparison between periodic and random distribution under axial loads

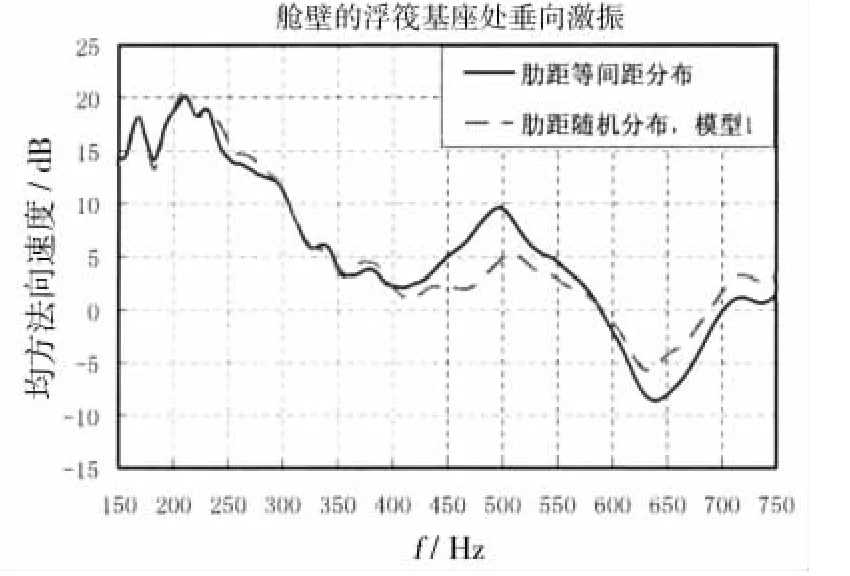

图13 垂向激振力作用下等距与随机分布的比较Fig.13 Comparison between periodic and random distribution under vertical loads

比较肋距等间距分布与随机分布的圆柱壳振动响应,结果如图12、图13所示,其中,图12表示轴向激振的结果,图13表示垂向激振的结果。

从图12、图13可以看出,只有在350~600 Hz之间,肋距随机分布的振动水平相对于肋距等距分布情况有一定程度的降低,因此,对于有限长圆柱壳,肋距随机分布,可以达到降低圆柱壳振动的目的,但是,只是在较窄的一定的频率(一般是中高频率)范围内。

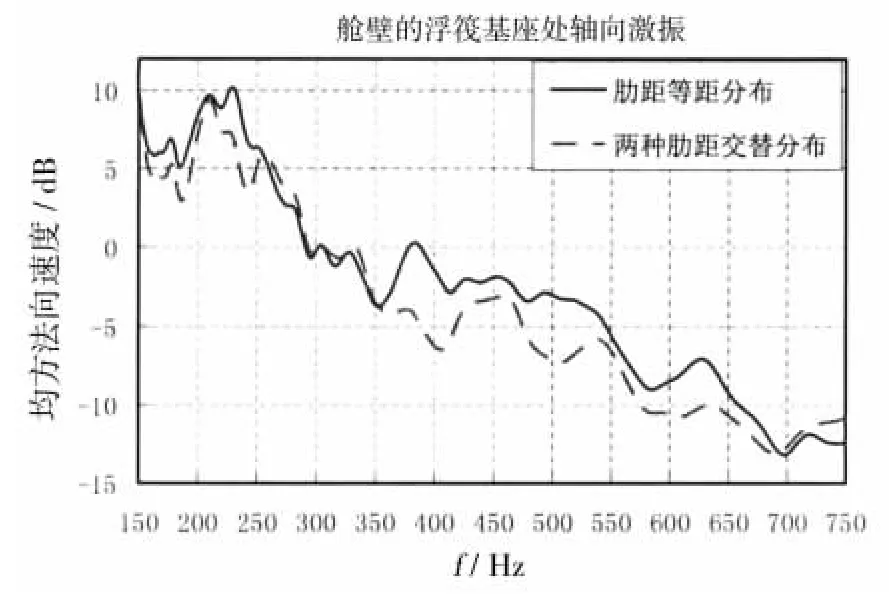

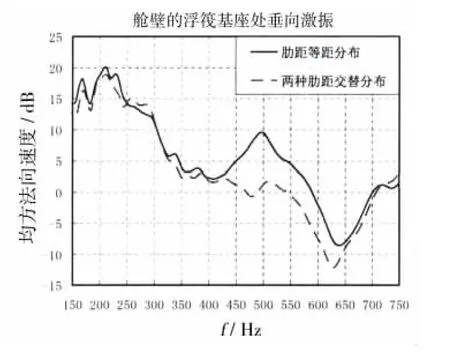

3.2.2 肋距等间距分布与两种肋距交替分布的比较

比较肋距等间距分布与两种肋距交替分布的振动响应,可以看出,等间距加肋圆柱壳和两种肋距交替分布加肋圆柱壳中的肋距800 mm之间圆柱壳板厚44 mm的模型的振动响应差别最为明显,如图14、图15所示,其中,图14表示轴向激振的结果,图15表示垂向激振的结果。

图14 轴向激振力作用下等距与两种交替分布的比较Fig.14 Comparison between periodic and two alternating distribution under axial loads

图15 垂向激振力作用下等距与两种交替分布的比较Fig.15 Comparison between periodic and two alternating distribution under vertical loads

从图14、图15可以看出,在350~700 Hz之间,两种肋距交替分布的振动水平相对于肋距等距分布情况有一定程度的降低,因此,对于有限长圆柱壳,两种肋距交替分布,可以达到降低圆柱壳振动的目的,但是,只是在较窄的一定的频率(一般是中高频率)范围内。

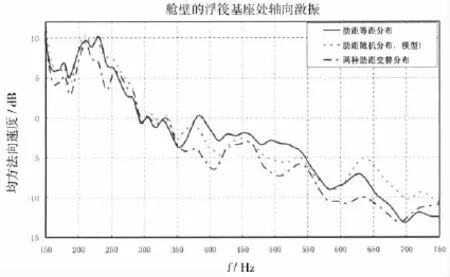

3.2.3 肋距等间距分布与不等间距分布的比较

比较肋距等间距分布与不等间距分布的振动响应,如图16、图17所示,其中,图16表示轴向激振的结果,图17表示垂向激振的结果。

根据图16、图17的结果,可以看出:

(1)对于有限长加肋圆柱壳,当激振力的激振频率小于350 Hz时,肋骨采用等间距排列形式和不等间距排列形式,振动响应相差不大,其原因是:低频时结构波长较长,肋骨排列形式对壳体总振动影响较小,随着频率增高,结构波长变短,肋骨排列形式对壳体振动的影响才体现出来;当激振力的激振频率大于350 Hz而小于700 Hz时,肋骨采用不等间距排列形式,相对于肋骨采用等间距排列形式,可以减弱结构振动。

图16 轴向激振力作用下等距与不等距分布的比较Fig.16 Comparison between periodic and aperiodic distribution under axial loads

(2)对于有限长圆柱壳,肋距不等间距分布,可以达到降低圆柱壳振动的目的,但是,只是在较窄的一定的频率(一般是中高频率)范围内。

(3)两种肋距交替分布的振动水平要比肋距随机分布低,究其原因,一是肋距随机分布,但是肋骨数量不多,不满足安德森定域效应产生的条件的第3条,因此,对结构波的衰减作用不大,二是两种肋距交替分布,虽然其随机性没有肋距随机分布强,但是,在设计两种肋距时,充分考虑了安德森定域效应产生的原理,如1.2节所述,因此,两种肋距交替分布的振动水平比肋距随机分布低是合理的。

4 结 论

本文研究了肋骨非均匀排列的加肋圆柱壳的振动特性。将安德森定域效应的原理进行推广,分别按随机方法和以固有频率变化为依据,设计肋骨间距,构造加肋圆柱壳的不等间距肋骨排列形式,计算并比较了加肋圆柱壳的振动响应,可以看出:

(1)肋骨排列形式对圆柱壳振动的影响主要体现在结构波波长小于肋间距的中高频,低频时影响不大;

(2)在一定频率范围内,肋骨采取不等间距的排列形式可以减弱加肋圆柱壳的振动响应;

(3)对于有限长圆柱壳,以固有频率变化为依据将肋距比按随机方法设计肋距,从抑制振动响应的角度看更可行;

(4)本文的研究结果可以作为进一步研究类似问题的基础。