“职教高考”影响下的中职学校办学困境

2019-02-13高钰雅

高钰雅

(北京师范大学 教育学部,北京100875)

2019年2月,国务院颁布的《国家职业教育改革实施方案》提出:“建立‘职教高考’制度,完善‘文化素质+职业技能’的考试招生办法,提高生源质量,为学生接受高等职业教育提供多种入学方式和学习方式。”早在2014 年,国家就颁布过涉及高职招生考试办法的文件《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》,强调“健全‘文化素质+职业技能’、单独招生、综合评价招生和技能拔尖人才免试等考试招生办法,为学生接受不同层次高等职业教育提供多种机会”。这种“文化素质+职业技能”的考试方式延续了湖北省“技能高考”的基本做法。2011年,湖北省教育厅下发《关于开展高等学校招收中职毕业生招生考试改革试点工作的通知》,建立“专业技能考试+文化综合考试”的中等职业学校毕业生升学考试制度,2012 年湖北省5 所优质高校首先试点,2015 年在全省范围内全面实施“技能高考”。[1]“职教高考”制度对拓宽学生接受高等职业教育的机会通道,为学生接受高等职业教育提供一种更便利的入学方式,具有十分重要的意义。

但是,自上世纪90 年代国家政策不再将资源向中职倾斜以及高等教育扩招开始,中职学校逐渐出现生源数量与质量的双重下滑,中职毕业生面临着就业水平低与升学难度大的双重困境,中等层次职业教育的发展也陷入低谷。新的“职教高考”制度能否解决困扰中职学校办学定位的旧难题,能否缓解中职学校的尴尬地位,还需要在实际施行过程中关注以下三个问题,接受进一步的验证。

一、“职教高考”导致中职学校应试主义倾向的隐忧

高考是选拔高水平人才的有效途径,但是在其发展过程中一直伴随着应试主义的弊端,因此,高考的相关改革一直在推进。然而,由于中国人传统的求学观念、选择精英的高考制度、以学历用人的就业制度,以及社会压力和学校评价等多方面原因,以应试为主而导致的各种现象仍然屡见不鲜。

由此,我们不免生出相似的担忧,即“职教高考”制度的提出是否也会使中职学校走向这种应试主义、升学导向的道路?2015年,全国两会上就有政协委员提出:“建设现代职教体系,并不意味着要把所有职校生都培养成硕士、博士,我们要警惕职业院校的过度升学倾向……过于强调职业教育系统内部的衔接与贯通,过分拔高职业教育学历,可能会导致职业学校成为类似普通学校一样的升学教育,从而削弱技能型人才培养质量,失去职业学校的办学特色,这与现代职教体系建设的本意南辕北辙。”[2]

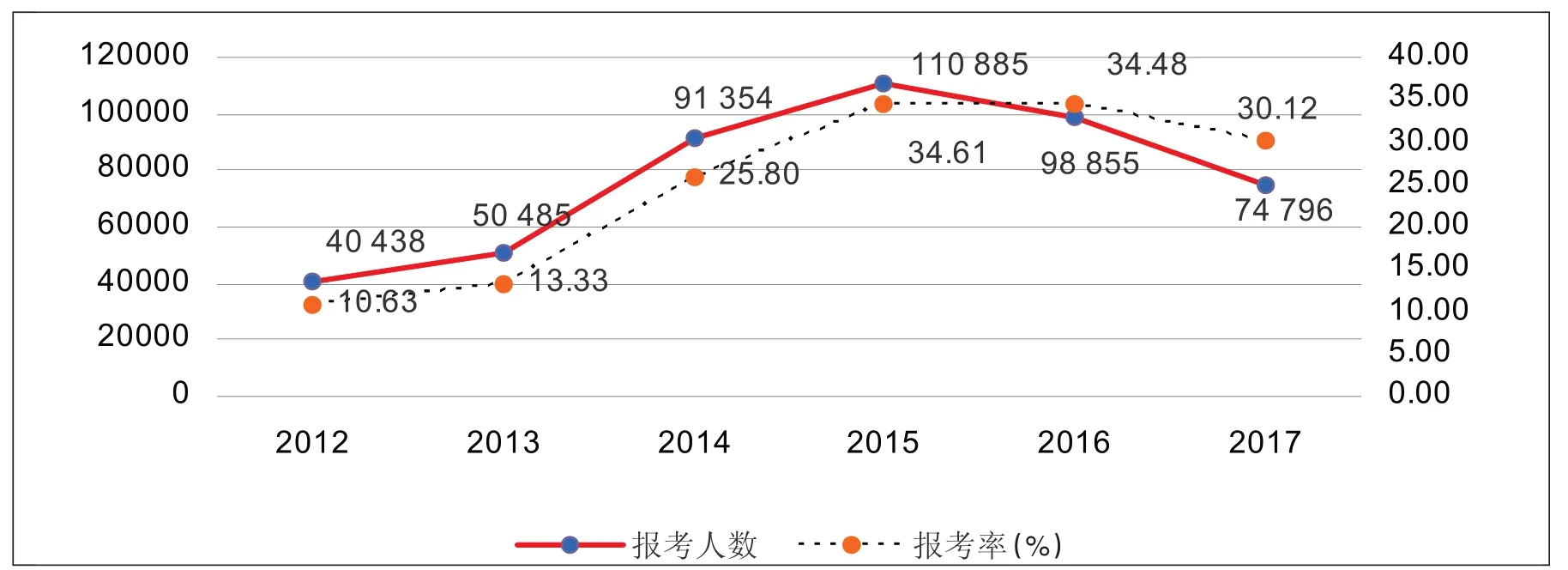

事实表明,当前中职学校已经存在升学导向及应试教育的趋势。以山东省春季高考为例,自2012 年开始,山东省的普通高校考试招生实行以国家统一考试为主、面向不同学生类型分类考试的办法,即普通高校考试招生分春季高考与夏季高考,春季高考重点面向中等职业学校学生。[3]山东省春季高考实施七年以来,报考人数与报考率逐年增加,至2015 年达到顶峰,有超过11 万人报考,占当年中职学校毕业生人数的34.61%。此后两年报考人数虽有所下降,但报考率仍然维持在30%以上(见图1)。

图1 山东省中职学校毕业生报考春季高考情况(2012—2017年)

在山东省不同地区的中等职业学校中,春季高考的热度只增不减。日照市农业学校2015 年春季高考成绩位列全省职业学校第一名,本科上线364 人,毕业生升学比例为25.8%;2016 年春季高考本科进线318 人,升学比例为34.6%。[4]青岛市即墨区第一职业中等专业学校2018 年机械专业参加春季高考的学生有40 余人,占总数的三分之一左右。[5]

目前,很多中职学校实行分班制度,即把学生按照学习程度及升学与就业两种意愿分为不同的班级进行教学活动。比如,莱州市高级职业学校在学生入学后的第三年实施分班教学模式,将应届生分为“就业”与“高考”两种班级。“就业班”主要面向愿意就业的学生,推行订单式培养模式;“高考班”主要针对愿意继续到高校深造的学生,成立专门的高考辅导区,挑选全校最好的老师,根据高考大纲的要求对他们进行全面辅导,实行封闭式强化教学。[6]而在一些学校,虽然每年的升学率为零,但是经研究者调查得知,这些学校的学生是以一入学就统一报名参加成人高考这种“曲线救国”的方式进行学历提升。[7]

从现行制度来看,不论是湖北省的技能高考还是山东省的春季高考,其考试内容、考察方式和分数分配等方面都存在着不符合职业教育基本要求的情况,其中的通病为基础课成绩占的比重偏大,专业课成绩比重偏小,且理论知识考核有余,实践技术和应用能力考核不足。比如,山东省春季高考总分为750 分,考试科目由知识、技能两部分组成,知识部分520 分(包括语文120 分、数学120分、英语80分、专业知识200分),占69%,技能部分230 分,仅占31%。在这种成绩分配下,能够升学的学生很大一部分是靠基础课成绩提分,而实践技能应用能力并不突出,甚至处于“生手”阶段。有的学生甚至入学后转专业,对考试所选专业的随意与应付可见一斑。

“职教高考”制度把这种以升学为导向的趋势从制度上确定了下来,使得中等职业学校学生升学及应考制度化、公开化,对“职教高考”制度导致中等职业教育应试主义倾向的担忧也由此而生。这种担忧如果进一步延伸,毫无疑问将对中职学校产生颠覆性的影响,使其人才培养方向、课程设置、教学方式方法与校企合作等方面都发生根本性的变化。

二、中职学校就业导向与应试导向的博弈

根据我国职业教育相关政策的规定,中等职业教育办学以就业为导向。2005 年《国务院关于大力发展职业教育的决定》提出:“坚持‘以服务为宗旨、以就业为导向’的职业教育办学方针,积极推动职业教育从计划培养向市场驱动转变,从政府直接管理向宏观引导转变,从传统的升学导向向就业导向转变。”2014 年发布的《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》再次强调,“坚持以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向”。

大量事实也表明,中职学校一直以培养一线实用型技能型人才为目标,强调受教育者的专业技能,以培养出生产以及服务第一线的高素质劳动者和实用人才,这与我国制造业发展需要有大量一线技能人才为资源支撑分不开。而所谓“以就业为导向”的中等职业教育,就是“以职业、岗位、工作为基本依据,最大限度地实现教学体系与职业、工作岗位要求的对接,从而达到最大限度地促进学生就业的目的。中等职业教育教学体系最大限度地与职业、工作岗位要求相对接包括:专业结构与职业分类相对接,课程设置与工作任务相对接,教学内容与职业能力相对接,教学情境与工作情境相对接,评价方法与企业评价相对接。”[8]

但是,随着我国经济发展进入提质增效的新时期,对职业教育的质量要求也在不断提高,提高职业学校学生的素质及水平是社会发展的必然要求。中职学校单纯培养一线操作工人的定位越来越不能满足时代的需要,我国职业教育的发展重心已经逐渐从中职转向高职。从国际职业教育发展的情况来看也是如此,发达国家的职业教育已经出现了从中职上升到高职、从专科上升到本科甚至硕士层次的高位移现象。联合国教科文组织将职业教育列为5B类,而5B类是具有本科和硕士层次的。[9]

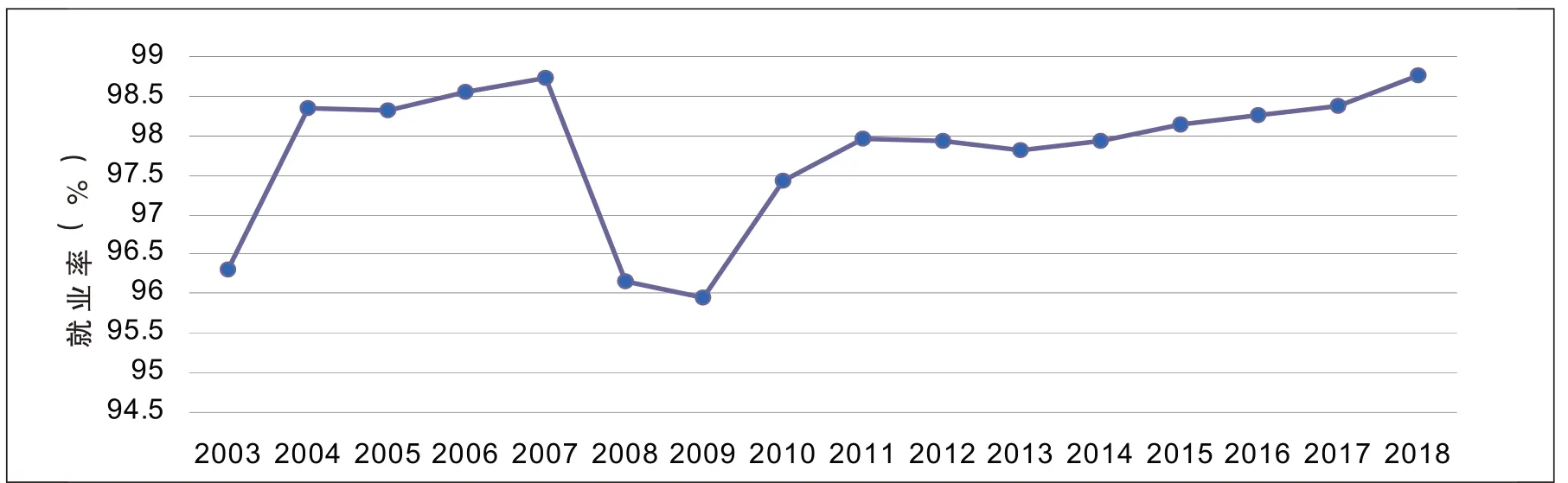

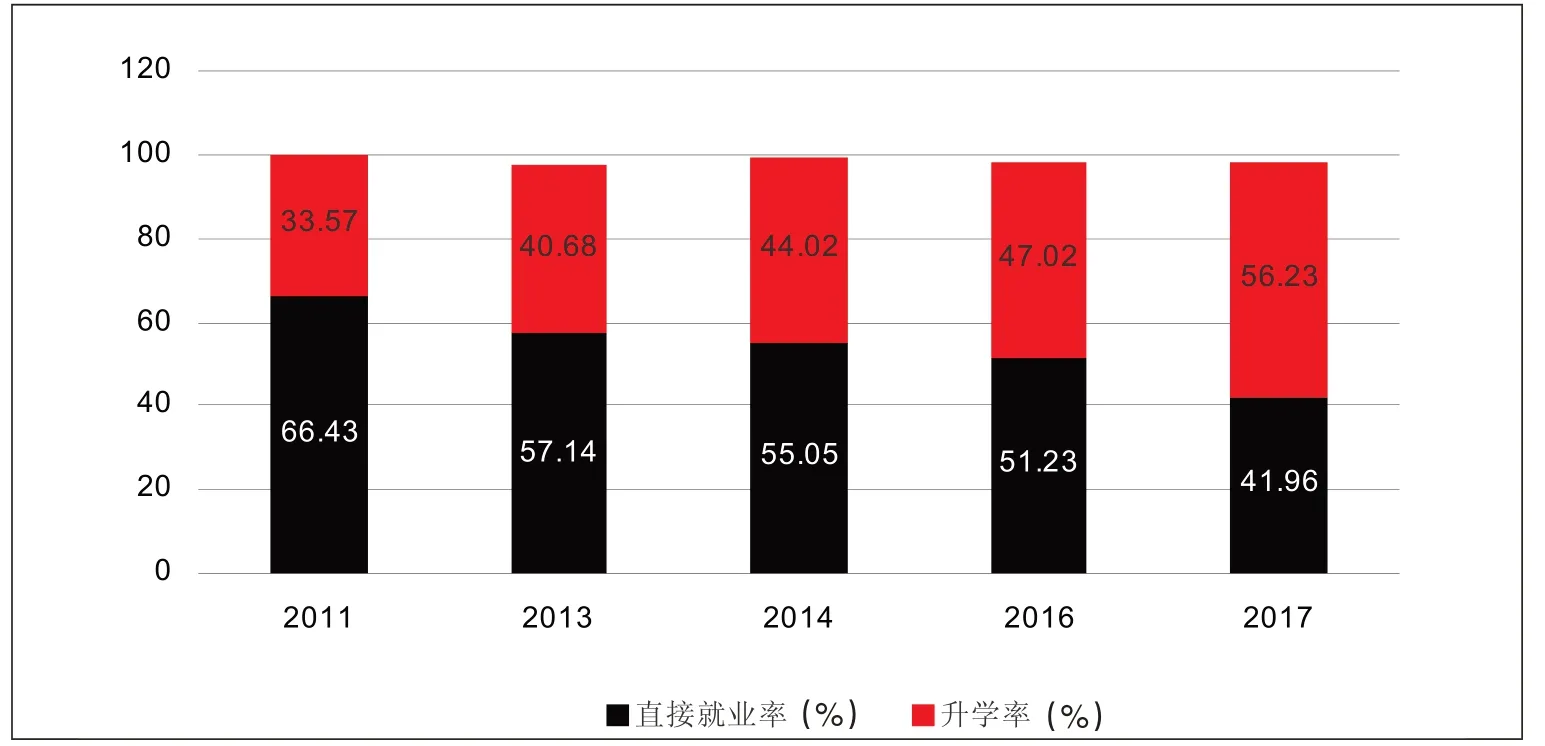

目前,除了部分特色学校和特色专业,全国大部分中职毕业生的就业数量和质量都在下降,其所接受的教育既无法满足他们自身生存与发展的需要,也难以适应当地产业升级的趋向。如图2所示,上海市中等职业学校毕业生的就业率在2004至2007年间处于比较高的平稳阶段,2008年受金融危机影响骤然下降,近几年虽然有所回升,但是总体而言仍低于2007 年的就业率。此外,图2 就业率统计中仍然包含了升学人数,而通过图3可以更直观地看到,2013—2017年间,上海市中职毕业生直接就业的人数比重整体呈现下降趋势,表明中职毕业生直接就业的人数越来越少,而升学率连年增长,2017 年已经突破就业升学一比一的比率。另外,从全国范围来看,中等职业学校毕业生的就业状况存在很大的地域差异。有研究表明,东南部沿海省份,如江苏、上海、浙江、广州等地,中职毕业生就业率高于97%,西北及东北地区就业率则低于95%。[10]

图2 上海市中职毕业生就业率(2003—2017年)

图3 上海市中职毕业生直接就业率和升学率

从中职学生及其家庭的需求来看,在条件允许的情况下,大部分学生还是希望走升学之路。据有关学者在河南15 所中职学校的调查,中职学生群体中愿意升入高职的占59%,不愿意升入高职的占20%,说不准的占21%。对不愿意升入高职的中职学生进行的专门调查显示,对读高职后就业情况的悲观预期、自身无学习兴趣、家长不支持以及无法承担高职学费是最主要的影响因素。[11]可见,对大部分中职学生来说,升学是其在考虑毕业之后的未来出路时第一顺位的选择。这是“万般皆下品,唯有读书高”“劳心者治人,劳力者治于人”等传统观念在现代社会的延续,也是当前时代发展对高学历高素质人才要求的映射。根据人力资本理论,经济发展与劳动者受教育水平的关系也反映出学历在当前社会阶层流动中仍是无法回避的重要筹码。安妮特·拉鲁通过深入研究指出,美国社会的中产阶层具有更多的资源使得其后代保持中产阶层或向上流动,而劳动阶级和工人阶级的孩子在其父母教养方式的影响下向上流动的机会要小。[12]也就是说,经济水平与社会地位越高的家庭,其对受教育层次的追求越是强烈。因此,职业教育对于学历升格的追求有其客观存在的原因,也是不可避免的趋势。

但是,“职教高考”一旦作为一种具有选拔性质的考试制度确定下来,必然会同普通高考制度一样,存在录取人数和报考人数之间的落差,也必然会存在被高考“淘汰”而需要就业的学生群体。让这些学生具有一技之长,保证他们的就业机会与就业质量,也是中职学校不容推卸的责任。

基于上述情况,顺应时代要求拓宽学生的升学道路与保障学生的就业质量水平,是中职学校目前所面临的客观而严峻的两难选择。就业与升学两种方向的博弈导致了中等职业学校内部的分化,甚至在每个学生个体身上也存在着两种截然不同的未来之间的对立。

三、中职学校办学定位的坚守与转型

面对定位不清的发展困境,中职学校更需要综合考虑自身办学现状与条件,结合地方与国家的要求,确定自己的办学定位与侧重点。坚守,意味着中职学校仍然需要以就业为导向,保证具有就业意愿或无法升学的学生能够优质就业且胜任其工作岗位;突破,则意味着中职学校需要将促进学生升学纳入自己的办学定位中,且有关“职教高考”如何具体落实的相关配套政策急需出台,以保证技术技能型人才选拔的有效性,使中职学校规避应试主义倾向所带来的颠覆性后果。

就业情况相对较好、实训车间建设齐全、校企合作实施顺利的学校,应该坚持以就业为导向,兼顾可以向上提升的学生,利用“3+2”贯通培养、成人专科等多种渠道提升学生学历。黄炎培曾强调,“求学必求当世必需之学,教人必教之为当世不可少之人”。我们必须看到,技术技能型人才的成长具有独特规律,实用性与实践性才是其关键属性。职业教育在很大程度上是面向地方经济发展的教育类型,其主要任务是培养高素质的劳动者和技能型人才,其特色是培养学生的职业能力,“服务发展、促进就业”是其办学宗旨。职业教育的结构层次必须与区域产业技术水平相适应,否则必然造成人才培养的浪费。[13]正如姜大源所提到的,现代职业教育的特征不是单纯的职业教育学历的“升格”,而是与产业升级相对应的高质量、重内涵的“升级”的职业教育,不能根据普通教育体系的学历体系建立现代职业教育体系,不能以“升格”的诉求代替“升级”的要求。[14]

在具体实践中,江苏、浙江、广东等省份的中等职业教育课程改革卓有成效,更适合走特色发展之路,坚持以促进就业为导向,为学生提供更优质的就业机会。例如,广东省东南烹饪学校利用广州发达的餐饮业资源,选取优秀的校外企业,把“现代学徒制”粤菜烹饪班的实践课教学搬进校外企业,做到“练在企业”。其人才培养模式为典型的“校企合作+订单式+现代学徒制”,学生和企业师傅“结对”,学生成为企业员工中的一员。许多学生在师傅带领下经过两到三年的企业实践,能够了解到企业的实际运营情况,对企业的归属感较强,较少出现“跳槽”现象。根据调查,在131 位学生中,有62.5%的学生表示很想留在现在单位工作。[15]这表明,在这些根据当地实际情况设置特色与配套专业的中职学校中,学生能够学到实用技能,并通过学校找到较为满意且具有发展性的工作。因此,坚持以就业为导向是这些学校未来应该坚守的道路,需要避免因“职教高考”制度的实施而丢弃以往积累的良好就业基础,防止片面追求升学率。

而在山东、上海等省市,中职学生的升学意愿强烈,升学率也较高,加之教育改革的深入以及职业教育体系内部“中、高职业教育立交桥”的建立,客观上使中职学校由以往单一的为就业培养人才,转变成为就业和升学两个目标培养人才。这类具有相应条件的中职学校可以向升学方向转变。但是,普通高等教育的招生考试制度并不符合职业教育人才的选拔要求。高等职业教育与普通本科相比,是一种强调实践能力的教育,是另一种类型的教育。高职院校的准入标准需要更加严格的规范,因材施考,择材录取,使其符合以人为本的价值取向,使真正具有实践与应用潜能的学生进入这一通道,有效促进学术研究型人才与技术技能型人才共同发展,而这仅有宏观的概念性的“职教高考”是不够的。为了使这一制度在具体落地中“不走样”“不变形”,其实施还需要在相关配套政策的指引下逐步推进。在保证国家规定的基本要求和前提下,职业教育的升学考试模式在指导思想、考试内容、科目设置、考试形式、录取手段、选拔标准、组织、评价和监督等方面,都要适合技术技能型人才选拔和培养的需要,打破长期以来因高考制度和模式固化带来的强化考生知识记忆和应试技巧的怪圈,体现职业教育人才选拔特色,发挥“职教高考”制度对人才选拔的真正效能。“职教高考”的考试方式是“文化素质+职业技能”,职业技能的考核必然不同于以往的纸笔作答式应考,主考单位也应顺势而变,因地制宜,保证充足的考试场地以及控制考试成本。例如,工科类职业技能的考核需要实训设备和场地,想要保证考核的真实效果,就需要投入大量资金与企业达成合作,或者建立模拟真实工作环境的考场。

面对就业与升学的博弈,不同类型的学校需要走不同的道路,把握自身的发展侧重点。不论是选择坚守“以就业为导向”,还是选择“提高升学率”的转型,落脚点都应该是为了促进学生的发展以及职业教育的发展。我们也需要看到,职业教育的本质是就业,升学与转型也是为了学生未来更好地就业。