T1期直肠癌淋巴结转移相关临床病理因素分析

2019-02-13邹霜梅陈宏达方庆李江涛刘秀云吕宁

邹霜梅 陈宏达 方庆 李江涛 刘秀云 吕宁

作者单位:100021 北京,国家癌症中心/国家肿瘤临床医学研究中心/中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院病理科1;癌症早诊早治办公室2

邹霜梅, 陈宏达, 方庆, 等. T1期直肠癌淋巴结转移相关临床病理因素分析[J/CD].中华结直肠疾病电子杂志, 2019,8(1): 23-31.

近年来,中国结直肠癌的发病率和死亡率在逐年上升,我国每年结直肠癌新发病例和疾病特异性死亡病例约191 000和376 300人[1]。T1期结直肠癌的定义是肿瘤穿透结直肠黏膜肌层累及黏膜下层但没有累及固有肌层[2]。根治性手术显示T1期结直肠癌总的淋巴结转移率为8.2%~16.3%[3]。Kobayashi的研究结果显示T1期直肠癌淋巴结转移率为13.1%。根治性切除后有淋巴结转移和没有淋巴结转移者T1期直肠癌5年总生存率分别为82.1%和93.8%。伴有淋巴结转移的T1期直肠癌复发率为 25.0%[4]。

根治性手术和局部切除手术都是T1期直肠癌可以选择的治疗方式。但是,近年来的研究结果显示T1期直肠癌经肛内镜微创手术和根治性手术比较前者的局部复发率和总的复发率均明显高于根治性手术[5]。超过10%的患者为非治愈性的内镜切除,术后必须接受补充手术以预防局部复发和转移。在治疗前和局部切除术后准确地评价患者复发和转移的危险因素,有利于治疗方式的选择及预后的判断。对于高复发转移风险的患者推荐进一步的根治性手术和随访,避免低风险患者的过度治疗,达到手术风险和收益的平衡[6]。

T1期结直肠癌局部切除术后是否需补充根治性手术主要是根据病理学指标评价复发转移的风险大小。文献中报告的与T1期结直肠癌复发转移相关的因素约40余种[7],目前仅几个指标研究较多,并且已作为较为明确的淋巴结转移风险预测因素写入相关的指南中,但是在世界范围内还没有统一标准。本次研究采用中国医学科学院肿瘤医院根治性手术切除的T1期直肠癌标本进行回顾性分析,研究影响其复发及转移的组织病理学指标及分子标志物,并体现在病理报告中,为临床治疗方式的选择提供依据。

资料和方法

一、病例选择

本项研究选取1999年1月至2017年12月在中国医学科学院肿瘤医院根治性手术切除的连续性T1期直肠癌病例共计251例。直肠癌的定义是肿瘤距肛缘15 cm以内。排除标准包括家族性腺瘤性息肉病、炎症性肠病和同时性进展期结直肠癌患者。

二、组织病理形态学指标及评价标准

(一)组织病理学评价指标

病例的全部HE切片经过两位病理医生复阅,分析相关临床组织病理学指标,包括患者的性别、年龄、肿瘤大小、黏膜肌状态、肿瘤浸润深度、肿瘤大体类型、是否有腺瘤背景、腺瘤的类型、肿瘤分化程度、肿瘤组织学亚型、低分化肿瘤细胞 簇(poorly differentiated clusters,PDC)、 肿瘤出芽(tumor budding,TB)、淋巴管血管侵犯(lymphovascular invasion,LVI)、静脉侵犯(venous invasion,VI)、神经侵犯、坏死、肿瘤浸润最深处的腺体形态等与淋巴结转移、远处转移和生存的关系。

(二)组织病理学指标的评价标准

1.肿瘤大体分型:根据Kouyama的标准分为息肉型(0-Ⅰ型)和平坦型(0-Ⅱ型)[8]。

2.肿瘤浸润深度:绝对值分别按照息肉型和平坦型的不同标准进行评价,参考Ueno和Nakadoi的方法[9-10]。

3.黏膜肌状态:通过免疫组织化学(immunohistochemstry,IHC)抗体Desmin染色显示。根据Nakadoi首次提出的组织形态标准,将黏膜肌分成3种类型:A型:清晰辨认;B型:不完全消失;C型:完全消失[11]。

4.腺瘤背景:定义为良性腺瘤组织与切除的癌组织延续。根据癌组织边缘或表面是否有腺瘤性息肉或锯齿状息肉成分分成无腺瘤背景的腺癌或有腺瘤背景的腺癌[12]。

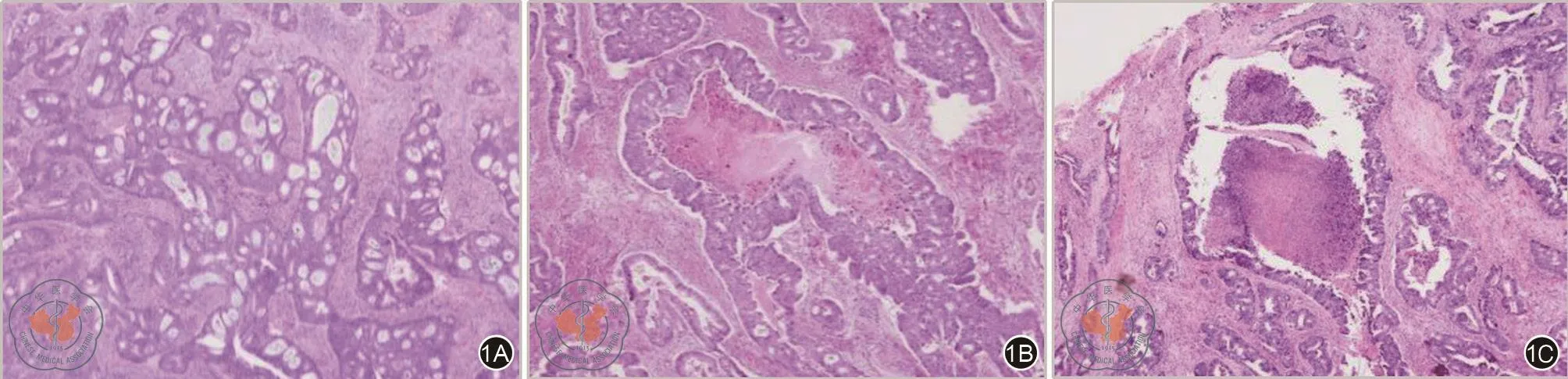

5.腺瘤组织学分类:根据WHO 2010年结直肠癌组织学分类标准。以筛状结构为主的腺癌单独用于分析[13](图1)。

6. PDC:低分化肿瘤细胞簇的定义是恶性肿瘤细胞簇≥5个肿瘤细胞,缺乏腺管分化。分级诊断标准为选择一个PDC最多的区域,在10倍目镜,20倍物镜(0.785 mm2)计数PDC的个数:1级<5个,2级 5~9个,3级≥ 10个[14]。

7. TB:TB的定义是1~4个肿瘤细胞组成的小巢出现在肿瘤浸润的最深处的前端。分级诊断标准是选择一个出芽最多的区域,在10倍目镜,20倍物镜(0.785 mm2)下计数出芽的数量:1级,0~4;2 级:5~9;3 级:10 个及以上[9,15]。

8.淋巴管血管侵犯(lymphovascular invasion,LVI):评价方法是肿瘤细胞出现在间质的薄壁血管或淋巴管腔隙里。采用免疫组化染色D2-40和CD31用于识别血管或淋巴管。

9.静脉侵犯(venous invasion,VI):采用维多利亚兰(Victoria blue)法进行弹力纤维特殊染色识别肌壁内静脉侵犯,对于T1期结直肠癌,指黏膜下静脉侵犯。

10.神经侵犯:评价方法是肿瘤细胞围绕在黏膜下层的神经周围。

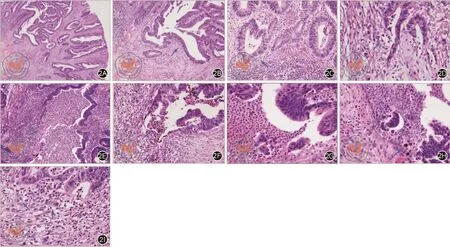

11.腺体状态:腺体状态的定义是在肿瘤浸润最深处,80%以上腺体形状完整为闭合型,20%以上腺体出现断裂和不完整为开放型(图2)。

三、特殊染色及免疫组织化学染色分析

免疫组化染色采用抗体CD31(UMAB30,工作液,迈新公司),Desmin(D33,工作液,迈新公司),D2-40(D2-40,工作液,迈新公司)。采用Ventana Benchmark Ultra免疫组化仪,超敏一步法聚合物染色系统(UltraView Multimer)显色。弹力纤维染色采用维多利亚蓝法。弹力纤维呈蓝色、细胞核呈红色。

四、随访

随访资料包括是否复发或转移、复发或转移的时间、转移部位、是否死亡、死亡时间、死亡原因、最近一次的随访时间、术后是否接受化疗、化疗方案、化疗周期、副作用情况等。总生存率(overall survival,OS)观察终点为死亡。

五、统计学分析

采用R3.3.2统计软件建立数据库并进行统计分析。根据研究目标,分别采用有无转移淋巴结、有无腺瘤背景、大体类型等作为结局终点事件,描述不同组间的病理特征分布,采用χ2检验(分类变量)或Wilcoxon秩和检验(连续变量)比较不同组别间的差异。通过单因素分析筛选出与结局变量相关的危险因素,并采用多元logistic回归进一步分析相关危险因素与结局变量的关联,计算相应危险因素的比值比(OR)和95%置信区间(95%CI)。根据随访结果采用SPSS 22.0统计软件,Kaplan-Meier法绘制不同组别的生存曲线,采用Log-Rank法比较其差异性,以P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

一、患者基本信息

图1 伴有筛状结构的癌。1A:筛状结构为主的腺癌;1B:筛状粉刺样癌;1C:腺腔内坏死(HE 100×)

图2 癌浸润深处腺体状态(HE染色)。2A、2B、2C:闭合型,浸润最深处为完整的腺体;2D、2E、2F:开放型,浸润最深处为开放的腺体;2D:伴有间质反应;2E:伴有大量中性粒细胞;2F:伴有坏死;2G、2H、2I:伴随腺体的破坏产生PDC和TB(箭头)

共计251例连续性T1期直肠癌根治性手术患者用于研究。其中男性123例,女性128例,中位年龄60岁(23~81岁)。根据AJCC第七版病理分期,其中28例有淋巴结转移,淋巴结转移率(11.2%)。N0期223例(88.8%),N1a期14例(5.6%),N1b期9例(3.2%),N1c期1例(0.3%),N2a期3例(1.2%),N2b期1例(0.3%)。所有病例手术时均为cM0期。临床TNM分期:Ⅰ期223例(88.8%),Ⅲ期28例(11.2%)。所有的病例均未经术前新辅助放、化疗,11例经过术后辅助放化疗,4例有淋巴结转移癌的患者术后辅助放化疗。

二、组织病理学指标评价结果

1.肿瘤大小:肿瘤平均最大直径2.37 cm(0.6 cm~7 cm)。肿瘤直径1 cm及以下17例(6.8%),没有淋巴结转移;直径1 cm~2 cm者112例(44.6%),淋巴结转移14例(12.5%);直径2 cm以上者122例(48.6%),淋巴结转移14例(11.5%)。

2.肿瘤大体类型:息肉型98例(39.1%),平坦型153例(60.9%)。

3.浸润深度绝对值:(1)平坦型:浸润深度平均 7 510 μm(100 μm~18 000 μm),浸润深度<1 000 μm 3例(1.9%),≥1 000 μm 150例(98.1%)。(2)息肉型:1 838 μm(200 μm~6 000 μm)。浸润深度< 1 000 μm 4例(4.1%),≥ 1 000 μm 94例(95.9%)。

4.黏膜肌状态:A型(清晰辨认)4例(1.6%),B型(不完全消失)39例(15.5%),C型(完全消失)208例(83%)。

5.腺瘤背景:无腺瘤背景的腺癌55例(22%),淋巴结转移14例(25.5%);有腺瘤背景的腺癌196例(78%),淋巴结转移14例(7.1%),差异有统计学意义(P<0.01)。

6.肿瘤病理组织学类型:筛状型为主的腺癌共84例(33.5%),淋巴结转移15例(17.9%);其中筛状粉刺样癌15例(6%),淋巴结转移6例(40%)。

7.低分化肿瘤细胞簇:无149例(59.4%),低级别38例(15.1%),高级别64例(25.5%)。

8.TB:无101例(40.2%),低级别42例(16.7%),高级别108例(43.0%)。

9.淋巴管血管侵犯:无177例(70.5%),有74例(29.5%)。

10.黏膜下静脉侵犯:无176例(70.1%),有75例(29.9%)。

11.神经侵犯:无229例(91.2%),有22例(8.8%)。

12.肿瘤浸润最深处的腺体状态:腺体闭合型84例(33.5%)、腺体开放型167例(66.5%)。

三、淋巴结转移和无淋巴结转移的T1期直肠癌临床病理特征差异性分析

(一)与T1期直肠癌淋巴结转移相关的临床病理特征

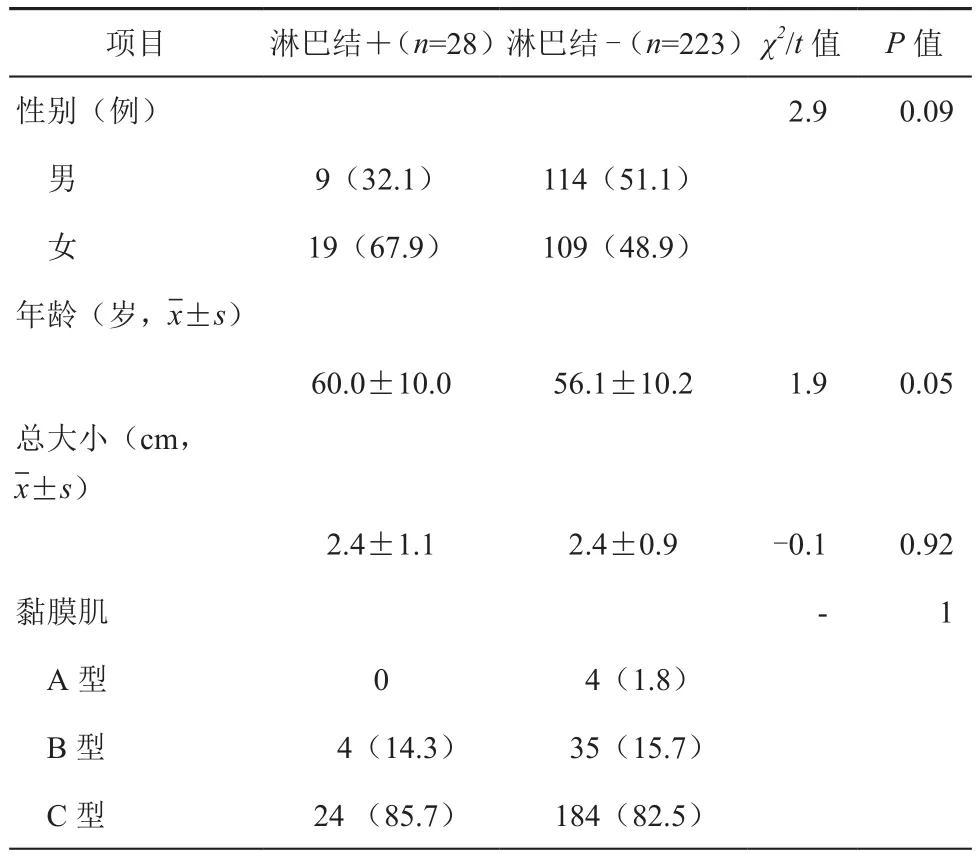

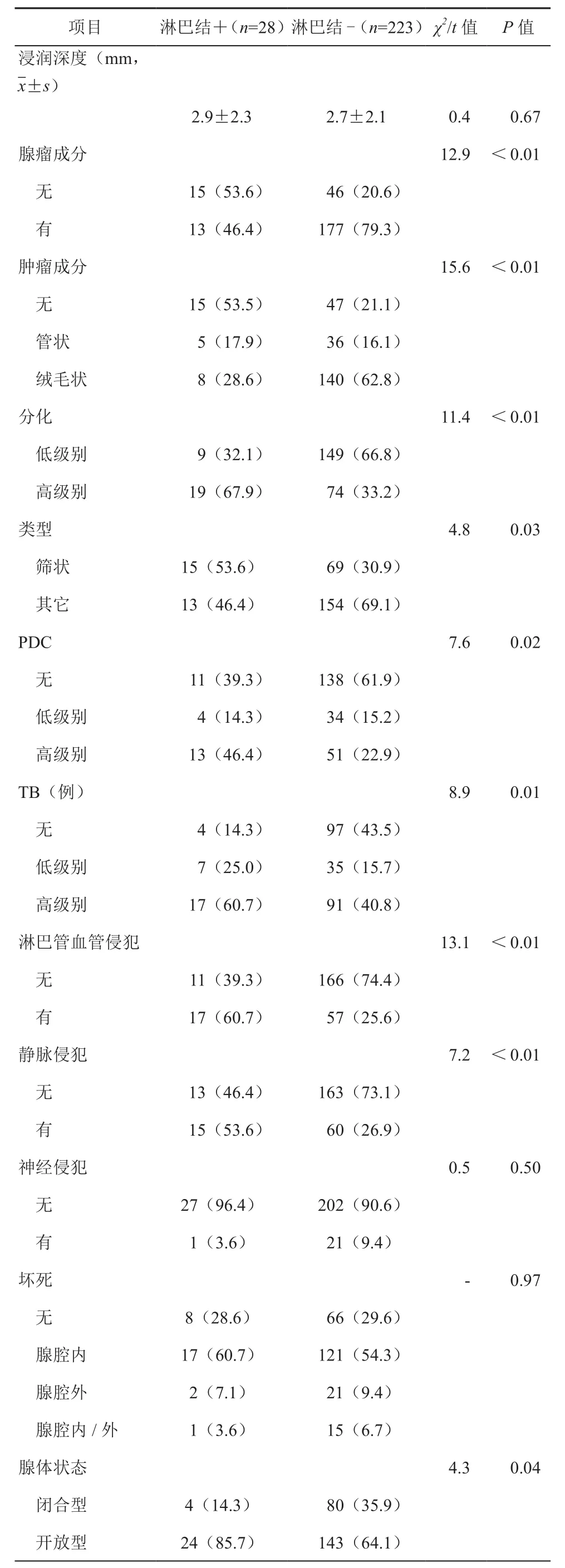

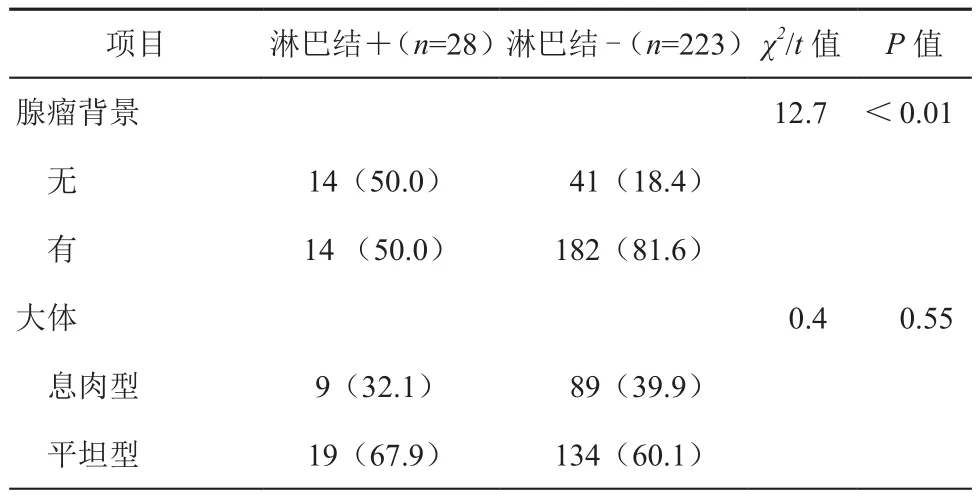

251例T1期直肠癌根治性切除标本中,有淋巴结转移28例(28/251,11.2%)。单因素分析显示有淋巴结转移的病例平均年龄大于无淋巴结转移病例(60.0±10.0 vs 56.1±10.2,P=0.05);无腺瘤背景的腺癌(P<0.01)、腺瘤成分为管状腺瘤(P<0.01)、组织学分化为高级别癌(P<0.01)、组织学有筛状结构(P=0.03)、有高级别PDC(P=0.02)或TB(P=0.01)、有淋巴管血管侵犯(P<0.01)、有黏膜下静脉侵犯(P<0.01)、浸润深部腺体为开放型(P=0.04)淋巴结转移率高;患者性别、肿瘤大体类型、肿瘤大小、黏膜肌状态、浸润深度、有无神经侵犯、有无坏死在两组之间差异无统计学意义(详见表1)。

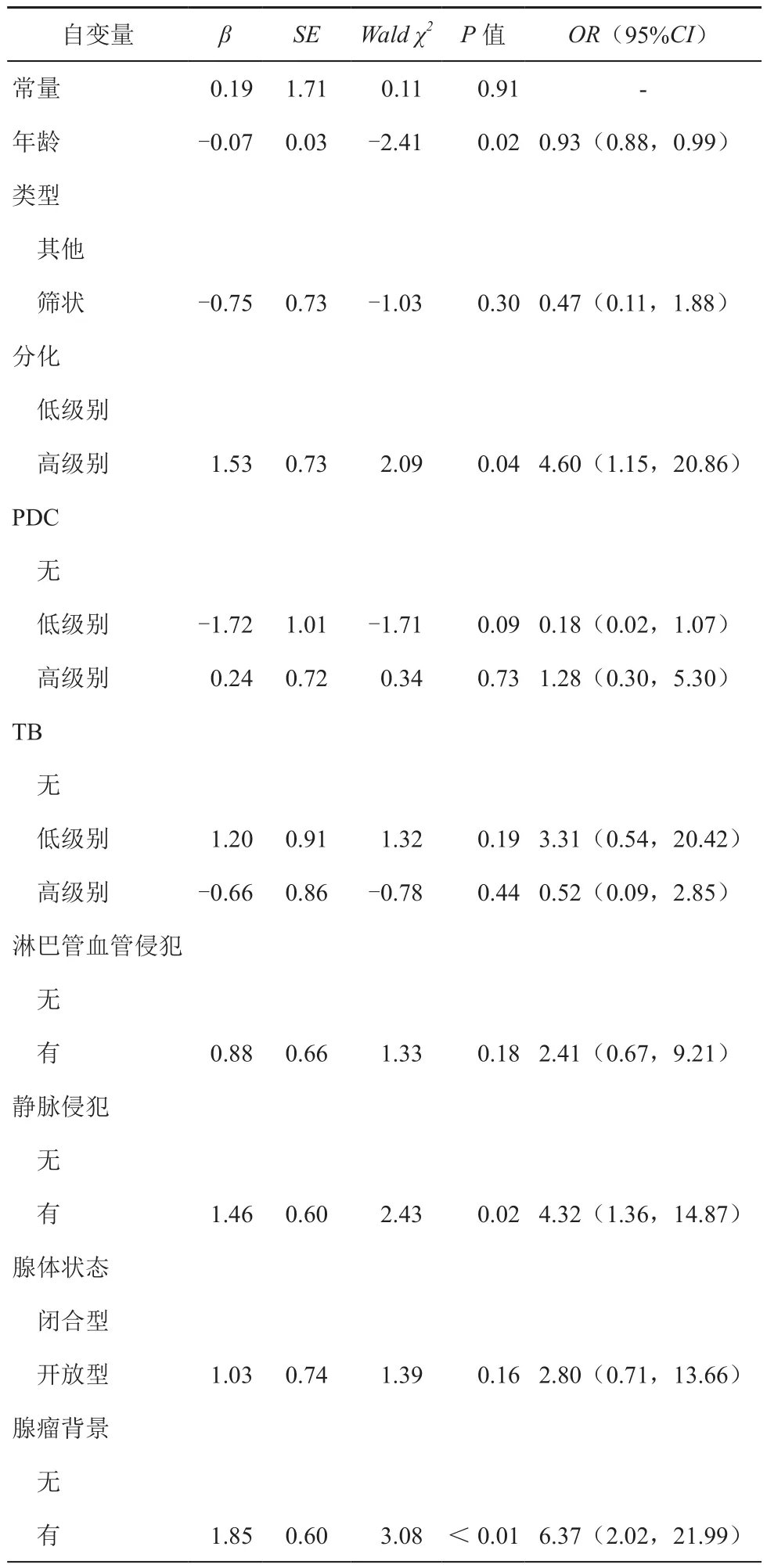

多因素logistic回归分析显示,患者年龄(P=0.02)、无腺瘤背景(P<0.01)、组织学高级别癌(P=0.04)、黏膜下静脉侵犯(P=0.02)是淋巴结转移的独立危险因素(详见表2)。

(二)肿瘤浸润深度与淋巴结转移的关系

肿瘤浸润深度结果显示,浸润深度<1 000 μm的病例没有出现淋巴结转移。在平坦型病变中,出现淋巴结转移的最小浸润深度为1 200 μm;如果不伴有其他危险因素,包括组织学高级别癌、PDC、TB、淋巴管血管侵犯、黏膜下静脉侵犯时,2例出现淋巴结转移,浸润深度分别为6 400 μm和6 500 μm。息肉型病变中,出现淋巴结转移的最小浸润深度为2 000 μm;如果不伴有其他危险因素包括组织学高级别癌、PDC、TB、有淋巴管血管侵犯、黏膜下静脉侵犯时,没有出现淋巴结转移。

表1 T1期直肠癌淋巴结转移组和无转移组临床病理特征单因素分析(例,%)

续表

续表

表2 T1期直肠癌淋巴结转移和无转移组临床病理特征多因素分析

(三)肿瘤浸润深部腺体状态和临床病理特征的关系

肿瘤浸润最深处的腺体状态,腺体闭合型84例(33.5%)、腺体开放型167例(66.5%)。腺体的开放型显示通常伴有癌组织中腺体结构内的坏死和炎症细胞浸润,特别是中性粒细胞浸润(图2),部分腺体的开放伴随有腺体癌细胞的脱落,形成TB和低分化肿瘤细胞簇。单因素分析显示,腺体的开放型与淋巴结转移相关(P=0.04)。多因素分析未显示与淋巴结转移的关系,腺体的开放型还显示与肿瘤大体平坦型(P=0.03),无腺瘤背景(P=0.03),黏膜肌完全消失(P=0.05)、高级别肿瘤出芽(P<0.001)和肿瘤内坏死(P<0.001)有关。

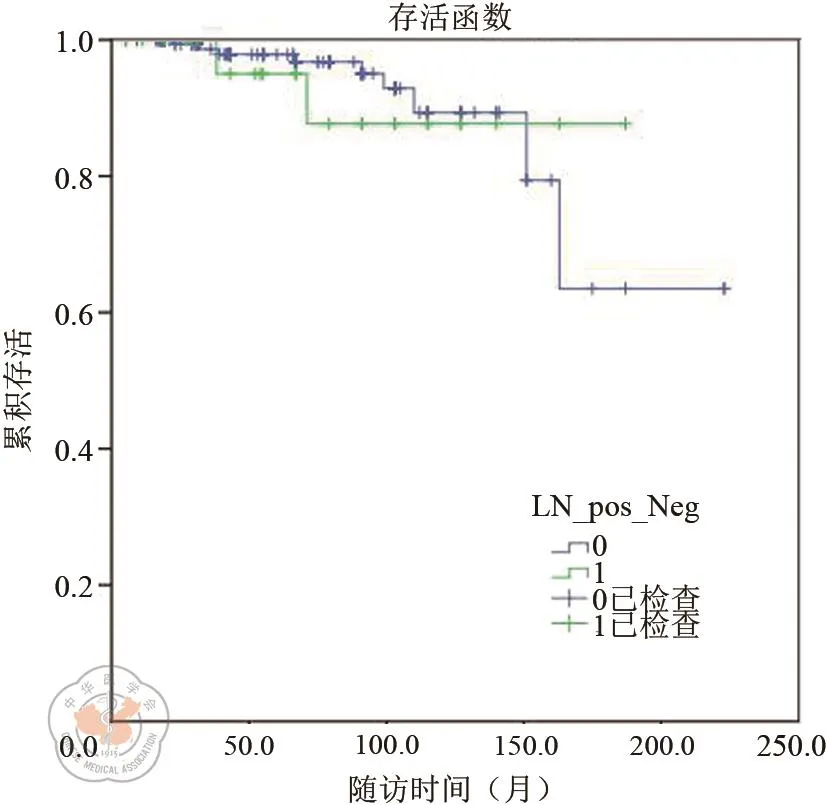

四、病例随访结果

病例平均随访时间为63.4个月(5~223个月)。随访120个月,失访35例(35/251,13.9%)。3年、5年和10年的总生存率分别为98.6%,96.8%,94.9%。有淋巴结转移的3年、5年和10年的总生存率分别为100%,95.6%和90.9%;无淋巴结转移的3年、5年和10年的总生存率分别为99%,96.9%和95.4%,高于有淋巴结转移组。淋巴结转移组和无转移组的总生存率差异无统计学意义(图3)。手术后复发部位为肺、肝、会阴。术后5年复发率3.2%,10年复发率4.6%。

图3 T1期直肠癌淋巴结转移组和无转移组生存分析

讨 论

T1期结直肠癌的总体预后较好。研究影响T1期直肠癌复发和转移的因素,有助于临床医生选择适当的治疗方式及判断预后,特别是对于低位直肠癌患者,可避免低风险患者的过度治疗,改善患者的生活质量[6]。

表浅结直肠癌大体类型分为息肉型和平坦型。我们的研究显示,平坦型153例(60.9%),息肉型98例(39.1%),淋巴结转移率分别为12.4%和9.2%,平坦型淋巴结转移率较高,但差异无统计学意义(P=0.56)。平坦型和息肉型的总生存率差异也无统计学意义。但是,平坦型腺癌还表现出浸润深度深,无腺瘤背景腺癌的比例高,伴有绒毛状腺瘤成分较多,筛状结构为主的癌较多和伴有TB多的不良病理学特征。

伴随肿瘤的黏膜下层浸润会导致黏膜肌层形态改变,Nakadoi等[11]首次根据黏膜肌的组织形态进行分型,单因素和多因素分析显示C型与淋巴结转移有明显相关性,同时与淋巴管侵犯有关。按照这个分类方法,我们的病例经免疫组化染色明确黏膜肌状态后显示,83%的病例为C型,但黏膜肌状态未显示与淋巴结转移的相关性。

我们采用了测量黏膜下层浸润深度绝对值的方法明确肿瘤浸润深度[9,16-17]。根据JSCCR的研究结果,黏膜下浸润深度≥1 000 μm的淋巴结转移率是12.5%,推荐黏膜下浸润深度≥1 000 μm作为补充手术的标准[18]。我们的结果显示,无论是平坦型或是息肉型病变,黏膜下层浸润深度<1 000 μm的病例均未出现淋巴结转移,支持上述观点。但是,我们也注意到<1 000 μm的病例仅7例(2.7%),对≥1 000 μm的病例有必要进一步分层。我们发现在平坦型病变中,出现淋巴结转移的最小浸润深度为1 200 μm;如果不伴有其他组织学危险因素,如高级别癌、PDC、TB、淋巴管血管侵犯、黏膜下静脉侵犯时,仅2例(0.7%)出现淋巴结转移,浸润深度分别为6 400 μm和6 500 μm。息肉型病变中,出现淋巴结转移的最小浸润深度为2 000 μm;如果不伴有其他组织学危险因素时,没有出现淋巴结转移。其他研究也显示如果仅有浸润深度≥1 000 μm一个危险因素,淋巴结转移率仅为1.2%~2.2%[19-20]。Ueno 等[13]研究显示浸润深度以2 000 μm为标准淋巴结转移率才有明显差异。Nakadoi等[10]研究显示如果没有其他的危险因素,黏膜下层浸润超过1 800 μm才出现淋巴结转移。根据上述研究结果,我们与JSCCR的观点一致,即除黏膜下层浸润深度以外,还要考虑患者的生理和社会因素以及意愿[18],并要结合其他危险因素综合考虑。

Han等[12]研究显示,没有腺瘤背景的腺癌和有腺瘤背景的腺癌显示出一些不同的临床病理特征。原发腺癌肿瘤较小(通常<20 mm),分化较差,大体为扁平或凹陷型,黏膜下浸润深度更深,淋巴结转移率更高,TB分级高,提示原发腺癌有更强的侵袭性[21-22]。我们的研究得到了一致的结果,这两种类型的直肠癌发生的分子机制值得进一步研究。

筛状粉刺样癌是独立的组织学类型,但是文献中报道很少,这种类型的癌被认为恶性程度高,预后较差[13,23-24]。我们的病例中,筛状型为主的腺癌共84例(33.5%),其中淋巴结转移15例(17.9%);筛状粉刺样癌15例(6%),其中淋巴结转移达6例(40%)。单因素分析显示,以筛状结构为主的腺癌淋巴结转移率高(P=0.03),证实筛状结构是高级别的组织学类型。

TB和PDC是近年来提出的病理学指标,是T1期结直肠癌淋巴结转移的危险因素[15,20]。Ueno等对3 556例T1期结直肠癌进行多中心回顾性研究显示,39.4%T1期结直肠癌中有PDC,淋巴结转移率在PDC阳性和阴性肿瘤中分别为17.4%和 6.9%(P<0.001)[13,17]。我们的病例中,单因素分析显示高级别TB和PDC是淋巴结转移的危险因素(分别为P=0.01,P=0.02),但多因素分析未显示出与转移的关系。

淋巴管血管侵犯包括淋巴管和毛细血管侵犯,统称为小血管受侵,而不必区分淋巴管和血管[9]。多项研究显示淋巴管血管侵犯是T1期结直肠癌淋巴结转移及复发的独立预后因素[20]。HE染色的标本中经常难以辨认内皮细胞,出现的腔隙可能是标本制备过程中的假象。仅用HE染色评价淋巴管血管侵犯的阳性率为5%~54%,平均17%,不同研究中的阳性率差异较大。D2-40和CD34免疫组化染色有助于识别淋巴管和毛细血管侵犯[18]。使用免疫组化方法的发现淋巴管血管侵犯阳性率为32.3%~35%,平均34%[13,25-26],提示免疫组化染色有助于更加准确发现淋巴管血管侵犯,结果更为稳定可靠。我们采用免疫组织化学染色的方法,发现有淋巴管血管侵犯74例(29.5%)。单因素分析显示淋巴管血管侵犯是淋巴结转移的危险因素(P<0.01)。

大血管受侵一般指静脉侵犯。静脉侵犯是影响疾病进展和生存的独立预后因素。静脉壁结构有平滑肌和弹力纤维,使用特殊染色方法,如elastica van Gieson(EVG)染色或Victoria blue染色有助于识别静脉侵犯,可以使静脉侵犯的发现率增加近3倍[27]。我们的病例中,黏膜下静脉侵犯有75例(29.9%)。单因素分析和多因素分析均显示黏膜下静脉侵犯栓是T1期直肠癌淋巴结转移的危险因素(P<0.01和P=0.02)。

黏膜下层浸润前端的腺体形态是我们首次提出的组织学特征,将其定义为在肿瘤浸润最深处,80%以上腺体形状完整为闭合型,20%以上腺体出现断裂和不完整为开放型。我们的病例中,腺体闭合型84例(33.5%)、腺体开放型167例(66.5%)。腺体的开放型通常伴有癌组织中腺体结构内的坏死和炎症细胞浸润,特别是中性粒细胞浸润,部分腺体的开放伴随有腺体破坏和癌细胞的脱落,形成TB和低分化肿瘤细胞簇的形态。单因素分析显示,腺体的开放型与淋巴结转移相关(P=0.04)。腺体的开放型还显示与肿瘤大体平坦型(P=0.03)、无腺瘤背景(P=0.03)、黏膜肌完全消失(P=0.05)、高级别肿瘤出芽(P<0.001)和肿瘤内坏死(P<0.001)的不良组织学形态有关。提示腺体状态可能作为T1期直肠癌淋巴结转移的预测因素,但需要更多的病例进一步验证,这种形态学表现的成因以及肿瘤与炎症反应和预后的相关性也需要进一步研究。

本项研究有一些局限性,首先,这是一个单中心的回顾性研究,有一些病例在随访过程中失访,可能对研究结果产生影响,需要多中心更多的病例进行验证。其次,选择的病例均为根治性手术的患者,而近年来本中心内镜下切除的T1期直肠癌比例在逐年增加,进行根治性手术的患者可能是在术前评价为内镜下切除不能治愈的患者,属于相对较晚的早期患者,因此会出现病例选择偏移的问题。故根据上述结果对内镜下切除的T1期肠癌患者进行评价和长期的随访观察研究十分必要。

本项研究重点关注于与患者生活质量和临床处置关系密切的T1期直肠癌患者,结果验证了无腺瘤背景的腺癌、组织学为高级别的癌、黏膜下静脉侵犯、高级别PDC和TB、淋巴管血管侵犯与T1期直肠癌淋巴结转移相关。此外,我们还提出了筛状结构、腺体为开放型与淋巴结转移具有相关性。