吉兰-巴雷综合征疾病谱:用新的标准重新分类

2019-02-11代飞飞李亚桐陈柳茜李晨曦王佳伟

代飞飞 李亚桐 陈柳茜 李晨曦 王佳伟

吉兰-巴雷综合征(Guillain-Barré syndrome,GBS)通常表现为急性弛缓性麻痹性多神经根神经病,伴或不伴脑神经受累,除米勒-费舍综合征(Miller-Fisher syndrome,MFS;被描述为独特的三联征或分离的眼外肌麻痹、共济失调和腱反射减弱/消失)外,还有一些变异形式(如咽颈臂型、截瘫型等)越来越多地被报道[1-2],因此,GBS被逐渐地认识到是一个疾病谱,而其诊断标准也在不断地演变。现有的诊断标准[3]不能对临床表现不典型但又有证据(脑脊液蛋白-细胞分离、特定抗神经节苷脂抗体或电生理证据)支持属于GBS疾病谱的疾病表型进行诊断。2014年Wakerley等[4]提出了GBS疾病谱的新的临床分类及其诊断标准(在本文中统称为“Wakerley分类及标准”):旨在根据临床情况(不需要实验室数据),依据临床受累部位对GBS疾病谱的疾病表型进行分类并诊断。随着越来越多的GBS变异形式被报道,新的诊断分类方法可能更好地使各种GBS疾病表型得到较为准确的诊断分型,避免漏诊。

本研究回顾性地分析在2015—2019年北京同仁医院出院诊断为GBS或相关的疾病40例,应用Wakerley分类及标准,将40例病例重新进行临床分类,并描述重新分类后各疾病表型的临床特点。

1 对象和方法

1.1 观察对象在2015—2019年北京同仁医院出院诊断为GBS或相关的疾病患者共40例(其中MFS 6例,可能的MFS 7例,GBS 17例,可能的GBS 3例,GBS脑神经型2例,可能的GBS脑神经型3例,GBS叠加MFS 2例)。上述患者出院诊断根据2010年中国吉兰-巴雷综合征诊治指南的标准建立(吉兰-巴雷综合征疾病谱包括:急性炎性脱髓鞘性多发神经根神经病/GBS、急性运动轴索性神经病、急性运动感觉轴索性神经病、MFS、急性泛自主神经病和急性感觉神经病等亚型)[5]。

1.2 方法

1.2.1新诊断标准重新分型:收集所有患者的临床情况(临床症状及临床体征),依据Wakerley分类及标准[4]对40例出院诊断为GBS或相关疾病病例重新进行临床分类。描述重新分类后各表型的临床特点(性别、年龄、病前感染史)、脑脊液表现、免疫治疗情况。与经典GBS表型对比分析其他表型的脑脊液表现及临床预后情况。

Wakerley分类及标准中,GBS疾病谱分类包括:经典GBS、咽-颈-臂型无力、下肢瘫痪型GBS、急性咽型无力、面肌无力并感觉异常、经典MFS、急性眼外肌麻痹、急性共济失调性神经病、急性眼睑下垂、急性瞳孔散大、BBE(bickerstaff brainstem encephalitis)、急性共济失调性嗜睡病。其中经典GBS表型是GBS疾病谱中最典型的亚型。

1.2.2Hughes量表:Hughes量表是GBS疾病谱临床功能评估量表,量表评分具体为:0分:正常;1分:症状与体征很轻;2分:不需帮助能行5米以上;3分:需帮助能行5米以上;4分;卧床不能步行;5分:需呼吸机辅助呼吸;6分:死亡。

对每位患者进行Hughes量表评分,统计分析该评分≥3分的患者在各疾病表型、出院、入院的比例,以及各表型患者离院时的Hughes量表评分改善(即由入院时的≥3分下降至<3分)情况。

1.3 统计学处理数据分析采用SPSS 23.0统计软件。计数资料采用比例/百分比描述,计量资料采用中位数描述。采用Fisher确切概率法对比率间的差异进行比较。以P<0.05认为差异有统计学意义。

2 结果

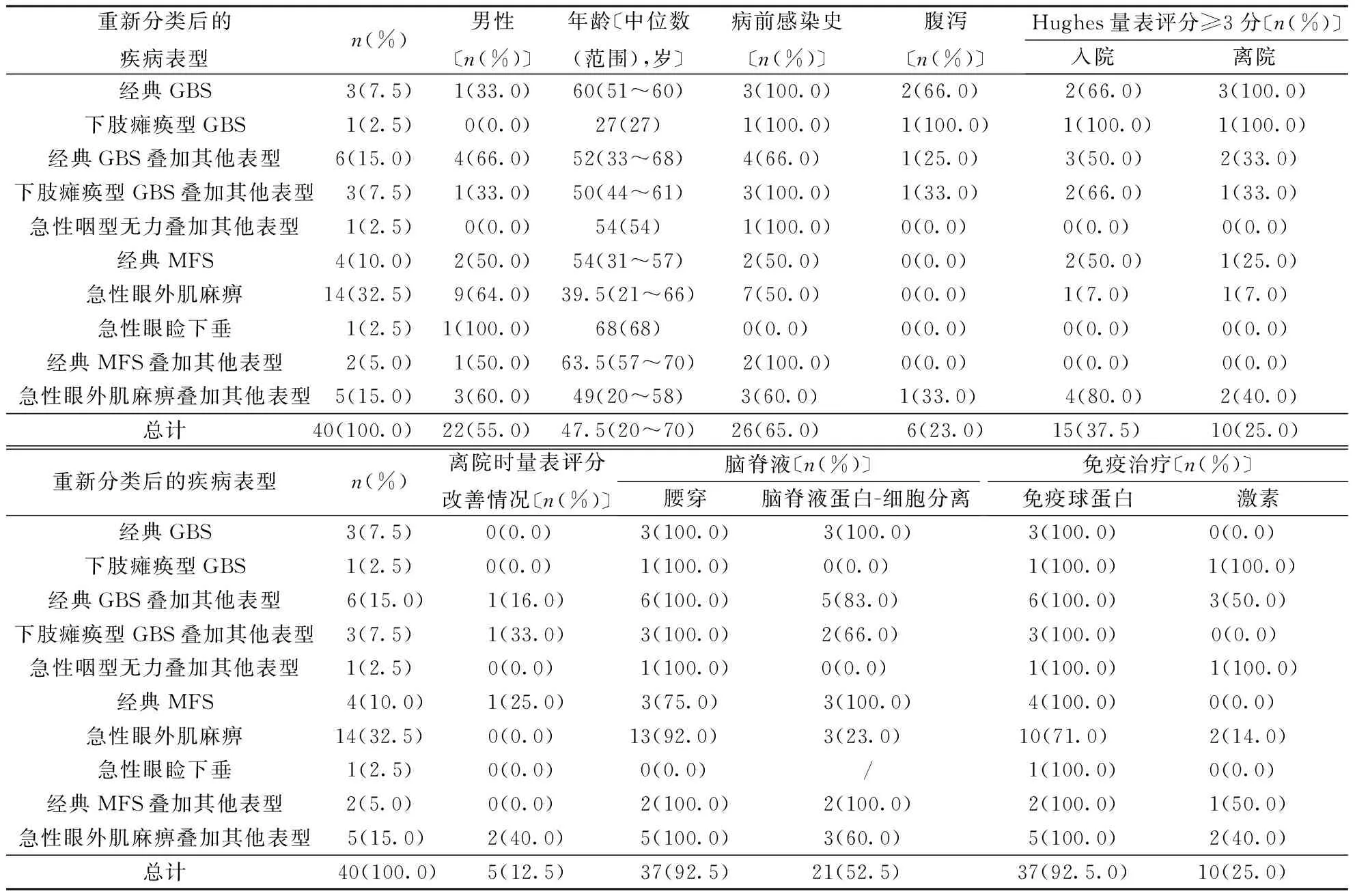

2.1 临床特点40例患者中男22例、女18例;年龄20~70岁,中位数47.5岁;明确有前期感染史者26例(65.00%),其中腹泻4例(15.38%),上呼吸道感染20例(76.92%),腹泻合并上呼吸道感染2例(7.69%)。

2.2 临床表型分类基于Wakerley分类及标准,40例患者重新分类(表1)为:经典GBS 3例(7.5%),下肢瘫痪型GBS 1例(2.5%),经典GBS叠加其他表型6例(15.0%)。包括叠加眼外肌麻痹2例及叠加面肌无力、咽-颈-臂型无力/MFS/面肌无力、急性咽型无力/MFS、急性咽型无力/面肌无力/眼外肌麻痹各1例;下肢瘫痪型GBS叠加其他表型3例(7.5%),包括叠加眼外肌麻痹2例、叠加面肌无力1例;急性咽型无力叠加眼外肌麻痹1例(2.5%);经典MFS 4例(10.0%);急性眼外肌麻痹14 例(32.5%);急性眼睑下垂1 例(2.5%);经典MFS叠加面肌无力2例(5.0%);急性眼外肌麻痹叠加其他表型5例(15.0%),包括叠加面肌无力2例,叠加急性瞳孔散大3例。没有归类于急性共济失调性神经病、BBE或急性共济失调性嗜睡病的患者。

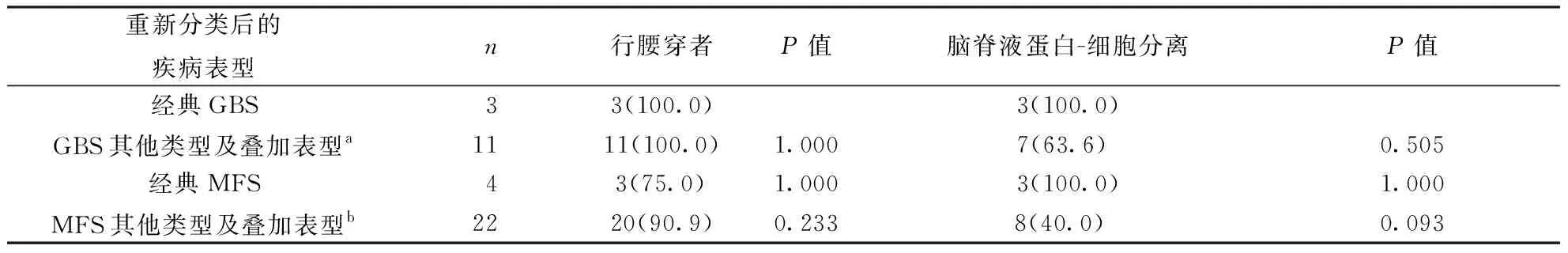

2.3 脑脊液表现具体见表2。37例患者(92.5%)进行了腰穿检查脑脊液,均于病程2周左右进行。3例经典GBS患者均行腰穿检查,均出现蛋白-细胞分离现象(100.0%);11例GBS其他类型及叠加表型患者均行腰穿检查,其中7例出现蛋白-细胞分离现象(63.6%),与经典GBS表型相比差异无统计学意义(P=0.505);4例经典MFS患者中3例行腰穿查脑脊液者均出现蛋白-细胞分离现象(100%),与经典GBS表型相比差异无显著统计学意义(P=1.000);22例MFS其他类型及叠加表型患者中20例行腰穿检查脑脊液,其中8例患者出现蛋白-细胞分离现象(8/20,40%),与经典GBS表型相比差异无统计学意义(P=0.093)。

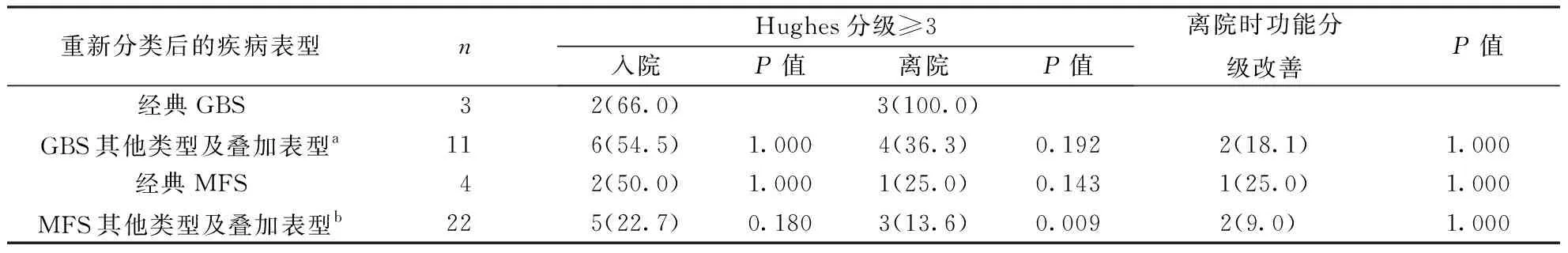

2.4 治疗与预后具体见表3。40例患者中37例进行了免疫治疗,其中27例患者使用免疫球蛋白治疗(27/40,67.5%),1例患者使用激素治疗(1/40,2.5%),9例患者联合免疫球蛋白及激素治疗(9/40,22.5%)。本项研究进行期间无患者死亡。共有15例患者在入院时的Hughes量表评分≥3分(15/40,37.5%),5例患者在出院时Hughes量表评分下降至<3分(5/40,12.5%)(其中1例经典GBS叠加经典MFS/咽-颈-臂型无力/面肌无力,1例下肢瘫痪型GBS叠加急性眼外肌麻痹,1例经典MFS,2例急性眼外肌麻痹叠加急性瞳孔散大)。GBS其他类型及叠加表型患者、经典MFS患者、MFS其他类型及叠加表型患者的出入院Hughes量表评分改善情况分别与经典GBS表型相比差异无统计学意义(P=1.000)。

表1 重新分类后各疾病表型的临床特点比较

注:/:无数据。GBS:吉兰-巴雷综合征,MFS:Miller-Fisher综合征;表2-3同

表2 重新分类后各表型的脑脊液表现比较〔n(%)〕

注:P值为与经典GBS比较所得;a:包括下肢瘫痪型GBS 1例,经典GBS叠加其他表型6例,下肢瘫痪型GBS叠加其他表型3例,急性咽型无力叠加其他表型1例;b:包括急性眼外肌麻痹14例,急性眼睑下垂1例,经典MFS叠加其他类型2例,急性眼外肌麻痹叠加其他表型5例;表3同

表3 重新分类后各疾病表型的临床预后比较〔n(%)〕

3 讨论

本研究回顾性地分析了在2015—2019年作者单位出院诊断为GBS或相关的疾病40例(其中MFS 6例,可能的MFS 7例,GBS 17例,可能的GBS 3例,GBS脑神经型2例,可能的GBS脑神经型3例,GBS叠加MFS 2例),依据2014年Wakerley等提出的GBS疾病谱的新的临床分类及其诊断标准(即本文中的Wakerley分类及标准)将40例病例重新进行临床分类,其中先前诊断为可能的MFS 7例重新分类并诊断为:经典MFS 3例,急性眼外肌麻痹3例,急性眼睑下垂1例;可能的GBS 3例重新分类并诊断为:下肢瘫痪型GBS叠加急性眼外肌麻痹1例,急性眼外肌麻痹1例,急性眼外肌麻痹叠加急性瞳孔散大1例;可能的GBS脑神经型3例重新分类并诊断为:急性眼外肌麻痹2例,急性眼外肌麻痹叠加面肌无力1例。以往的诊断标准,不论是2010年中国的吉兰-巴雷综合征诊治指南[5],还是2011年Brighton合作组提出的关于GBS疾病谱的诊断定义[3]都不能将上述可能的诊断明确分型,而新的诊断分类系统根据容易定义的临床特征为诊断分型,可以将既往临床表现不典型的但又有证据支持属于GBS疾病谱的疾病表型得到较为准确的诊断分型,避免漏诊。

本研究中37例患者(92.5%)进行了腰穿检查脑脊液,均于病程2周左右进行。其中重新分类后的3例经典GBS患者均行腰穿检查,均出现蛋白-细胞分离现象(100.0%),虽然相对其他表型比率较高,但差异无统计学意义(P>0.05),结果与国外的一组61例GBS患者的研究结果一致[6]。表明脑脊液蛋白-分离现象,在各表型间并不是一个特异的指标,并不能有助于疾病表型的分类诊断。

关于重新分类后各疾病表型的临床预后比较,即离院时Hughes量表评分改善情况(由入院时的≥3分下降至<3分):GBS其他类型及叠加表型组有2例,经典MFS组有1例,MFS其他类型及叠加表型组有2例,经典GBS组0例,各组与经典GBS组比较,差异均无统计学意义,表明Hughes量表评分并不能反映重新分类后各表型临床预后的真正情况。各表型间的临床预后比较,可能需要更全面的GBS疾病谱功能量表的评估。

综上所述,依据GBS疾病谱的新的临床分类及其诊断标准,根据容易定义的临床特征为诊断分型,可以将既往临床表现不典型的但又有证据支持属于GBS疾病谱的疾病表型得到较为准确的诊断分型,避免漏诊。但该诊断分类系统是否可广泛运用,仍需要进一步的多中心、大样本量的研究证实。