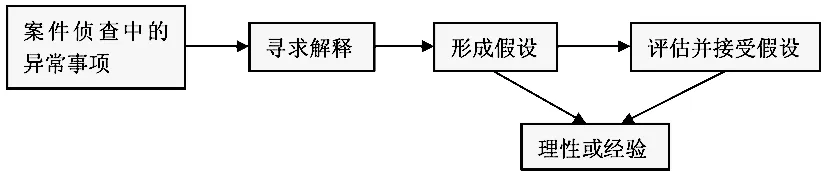

证据整理与假设评估:侦查阶段的事实认定问题研究

2019-01-30

(河南财经政法大学刑事司法学院,河南 郑州 450046)

在刑事案件的侦破中,理性思维对探寻“真相”的重要意义毋庸置疑,但其究竟通过何种方式实现对案件事实的重建和认定,却是一个模糊和复杂的问题。其模糊和复杂之处在于,其中包含的理性思维活动超出了特定传统推理类型的概念涵摄,混合了各种理性推理类型的交错运用和彼此衔接,因而难以同传统的推理类型相匹配。

在传统上,理性推理类型包括演绎推理和归纳推理两类。[1]演绎推理是从一般到特殊的推理形式。其前提与结论之间具有必然性联系,如果推论前提为真,那么其结论就具有了为真的保障。例如,在“口鼻部蕈样泡沫是人体入水后溺死的典型特征”大前提下,结合现场勘查发现的“某尸体口鼻部位有大量蕈样泡沫”的小前提,可以得出结论“其是在活着时落水溺死的”。正是由于该种推理形式对推论前提的条件性要求,使得其只能用于对涵摄在一般性事实中特殊结果的认定,而不能用于解释导致该结果的个性化原因。而归纳推理则是从特殊到一般的概括性判断。其典型形式是枚举归纳(enumerative inference)。皮特·利普顿(Peter Lipton)称其为“更多一致(more of the same)”原则。一个常见的例子是,人们从每天观察到太阳升起的事实,得出它明天将会升起的推论。这种思维形式在侦查活动中的优势体现在其基础性和经验性意义上,如宾德和伯格曼教授在《事实调查》一书中所描述的,“我们已经积累了一个有关我们生活环境中一般人和物行为方式的被普遍持有的观念的巨大知识库。”[2]依靠这个知识库,侦查人员对典型行为进行归纳概括。例如,某侦查人员侦办的数起盗窃案件均发生在凌晨2到3点之间,由此其会得出凌晨2到3点是盗窃案件的高发时间段的结论;而根据在犯罪现场特定部位提取到的指纹痕迹,侦查人员得出该犯罪嫌疑人的部分行为特征的推论在本质上也是对归纳推理的运用。尽管这种推理类型在侦查活动中的应用非常广泛,但其缺点也同样显而易见。其在有效解释现象事实,提供描述证据的创造性思维活动方面存在不足,或者说“归纳推理可用于衡量证据以及判断可能性,却不能用来证明”。在诸如疑难、复杂等“非常规(more of the different)”类型案件的侦办过程中,归纳推理作用的发挥余地大为受限。其结论并不具有为真的保障,犯罪嫌疑人可能在其他时间实施盗窃,指纹也可能是基于其他合理原因出现在相关部位的。

概言之,上述两种推理类型均未能描绘侦查人员在“有效且合理的解释现象或证据事实”时所运用的“想象力推理或创造性推理(imaginative and creative reasoning)”。而侦查思维推进中所依赖的这一理性活动甚至一度被称为“复杂性科学(science of complexity)”。[3]很长一段时间,这种推理能力被认为是源于人类大脑的独特结构,是“发生在大脑这个极其复杂的教堂里的最有趣也最复杂的功能”。

到19世纪90年代,美国哲学家查尔斯·皮尔斯(Charles S. Peirce)创造了“abduction”一词,用来指称潜在于“想象力和创造性思维(imaginative and creative thought)”之下的推理形式,由此“abductive inference”一词被创造出来,成为继“deductive inference”和“inductive inference”之后的第三种推理类型,即“溯因推理”。当抛开概念本身回到侦查实践中,皮尔斯的描述形象化了抽象思维的具体场景。在侦查活动中,尤其是疑难、复杂案件的侦破过程中,侦查人员在专注于为某一关键问题或现象事实寻求答案时,常常会经历一种“灵光一现”的顿悟,从而找到一种对犯罪事实的“意外”解释方案,例如家喻户晓的侦探专家,虚构的小说人物——福尔摩斯,近乎完美地演绎了创造性思维在有效且合理地解释现象事实中的应用。

他进一步指出,当在科学或生活中观察到依据先前经验所无法解释的“异常现象(anomaly)”[4]时——犯罪事实即是相对于通常情况而言的异常现象,而“侦查僵局”更是这种异常的突出和集中体现——某种形式的“顿悟(Flashes of insight)”[5]经历,常常是突破思维困境的关键。这种“顿悟”的关键之处在于创造性思维在假设形成过程中的运用,这是溯因推理相较于传统推理模式在解释新现象、新事实时的独特之处。

一、侦查思维的形式界定及特征

在吉尔伯特·哈曼(Gilbert Harman)的最佳解释推论(The Inference to the Best Explanation)语境中,侦查主体的思维推进是“从某个特定的假设将解释现有证据这一事实,到该假设为真”的论证过程。[6]具体而言,该过程包含了从侦查人员对现象事实的观察收集(以人推进的调查走访、摸底排队和以事推进的现场勘查和线索收集)到描述和解释现象事实的假设形成(侦查方向和策略的逐步逐阶段制定与实施)再到完成论证(达到“犯罪事实清楚、证据确实充分”的侦查终结要求)的整个过程,即“证据—假设—证明”。其中包含了侦查思维推进的两个基础性环节:一是“证据—假设”段的铺垫与准备。在侦查推进中,通过摸排、走访、现场勘查等调查手段和措施获取的线索和证据材料构成了理性推理进行的事实基础或证据基础,这一阶段的核心任务是对关联证据和线索材料的整理筛选,并在证据整理基础上建立假设。二是“假设—证明”段的辅助推进侦查方向和决策完成。这一过程本质上是对“有效且合理的描述和解释现象或证据事实”的假设方案的探索。这个探索过程遵循最佳解释推论的一般范式。侦查活动的确可被解读为对“犯罪现象”形成原因或最佳解释的追溯过程,在这个意义上,侦查思维的典型形式应当是“解释性假设的形成和甄别过程”,并且该“解释方案先于推论产生,并在解释性考量(explanatory considerations)的意义上引导推论,帮助决定个体(侦查人员)判断特定假设或结论的可能性(是否为最佳)”。这可以概括为“创造性地使用已知信息形成有待进一步调查证实的假设”的过程。正如宾得和伯格曼指出的,在事实调查(侦查)中的创造性推理以及伴随着调查过程展开的富有成效的假设非常重要。[7]

(一)证据整理与侦查思维的经验性特征

侦查阶段的事实认定活动在形式上以证据整理为起点。在实质上,这一阶段的事实认定活动始终伴随着侦查人员感官本能或理性判断,但我们很少意识到证据整理过程本身也是侦查思维的典型形式。约翰·约瑟夫森和苏珊·约瑟夫森(John Josephson & Susan Josephson)用一个常见的场景描述了这种推理的朴素形式:在机场候机厅,从停泊的大量飞机中,我们可以通过双眼的直接观察,非常轻松地区分出它们的远近不同。这其中的作用机制是,形成于我们双眼的不同飞机图像大小的差异,构成了“先前观察或掌握的证据”,而后我们以距离观察者位置的远近不同(“可能的解释或假设”)来解释上述观察结果。这种推理形式广泛存在于侦查活动中,例如侦查人员通过现场勘查对案件性质或潜在调查方向的初步判断(尽管这一假设在后续侦查推进中可能被修正或推翻),对初次接触的调查对象嫌疑程度的判断等。需要指出的是,侦查思维同日常推理虽然存在着专业程度上的差别,但就推理形式的运用而言却无不同,这种思维形式在侦查活动中体现为一种训练有素的职业直觉,是不需要额外时间的理性思辨的职业“本能”。也正是在分享日常或职业经验的层面上,部分学者将其与“枚举归纳”相关联[8],如出现在案件现场的犯罪嫌疑人指纹,通常意义上,对其最合理的解释是“该人曾经到过现场”,这一解释在经验层面的合理性源于枚举式归纳所带来的概率性判断。当从一个袋子中随机掏出的若干个球均是黑色时,我们倾向于做出判断“袋子里的球都是黑色的”(诚然这可能是正确的,也可能是错误的,因为袋子里可能装有大量的黑球以及少量的其他颜色的球)。正是在这个意义上溯因推理被称为“归纳性溯因(abductory induction)”[9]。基于此,历史学家大卫·费舍尔(David Fischer)用溯因推理(abduction)与归纳推理(induction)两个单词相混合创造了一个新词汇“adduction”来指称通常意义上的该种思维形式,但归纳与溯因两种推理形式在类推对象的相关性侧面和差异性程度上存在重要不同。简言之,从黑球到黑球的推论是归纳推理的典型形式,因为黑球与黑球之间具有同质性,不存在类型、程度的差异,甚至不需要借助抽象思维的甄别判断,而从案件到案件的推理,则基于“这个世界上没有两个完全相同的现场”而不得不或多或少地借助抽象思维的总结概括乃至提炼发挥。

因此,证据整理依赖并促成侦查思维的经验性特征。它的经验性保障人类社会赖以维系的稳定性以及通常情况下人类感官系统的可靠性,如同袋中具有概率稳定性的黑球。过往经验中积累的对于案件侦办的模式和信息,在通常情形下都拥有大致可接受的准确性与可信性。总体而言,这种经验性判断是侦查阶段事实认定活动稳定开展的基础保障,也是证据整理活动必要性的保障。

(二)假设评估与侦查思维的开放性(open-ended)特征

相较于(初期的)证据整理而言,假设评估展现出了更多的有意识参与性特征。侦查活动中观察和掌握的现象和证据事实可能涉及生产生活的各个方面,并且伴随着社会的发展,不断出现依据当前知识体系所无法解释的新事实、新问题,为了有效解释这些现象事实,侦查阶段的事实认定都必须趋向一个开放性的(open-ended)领域。西里尔·韦西特、约翰·拉戈(Cyril H. Wecht & John T. Rago)在《法庭科学与法律》一书中,将西方法庭科学证据所依赖之基础学科分为:“自然科学(包括微量物证、痕迹鉴定等);生物科学(包括法医病理学、DNA分析、血清学等);社会科学和应用科学(包括行为科学、法庭工程学等)”,而这仅仅是侦查思维所依赖基础学科的一部分,甚至“没有一个(学科)领域能够单独构成关于推理活动的证据基础的全部知识”[10]。在此侦查活动已不再是单纯的法律概念,其准确性进行并不单独依靠法律程序的相关规定,开放性的学科知识系统需要被纳入到侦查活动中来,并且对侦查人员而言,在所有案件的最初阶段,假设、证据以及连接他们的论证都不会自动出现。基于想象力和创造力的思维活动提供了证明活动开启的最初动力。尤其是在涉及到解释或引导侦查人员在事实调查中承担的智力工作时,科学的假设评估过程提供了一套优秀的思维工具。

其在侦查活动中的应用,标志着侦查思维在专业化和成熟度方面的较高水平,当结合物理、心理学、医学、化学、法医学等专业知识的灵活应用时,侦查思维在探寻案件真相的推理活动中的创造性和想象力得到最大程度的发挥,其准确性或者说可靠性也得到了相当程度的保障。

二、侦查阶段的事实认定机制

人类处在一个共同的知识环境构成的整体中。尽管个体在学习能力、知识结构、社会经验方面存在着很大差别,但在侦查活动中,侦查推论建构的经验基础及其展开过程却存在着极大的相似性。一个简单的例子是,在案件现场,一把带血的匕首通常会迅速吸引侦查人员的注意力,并进而形成这样一个假设:这把匕首是杀人凶器。绝大多数情况下,我们不会忽视出现在案件现场的这样一把匕首,这便是基于共同理性经验的判定,尽管它在特定行业、特定学科领域间存在巨大差别,但就我们所要论述的事实认定活动而言,这种理性经验的相似性为理性推理活动的有效规制提供了推论前提。

(一)概括性假设形成机制

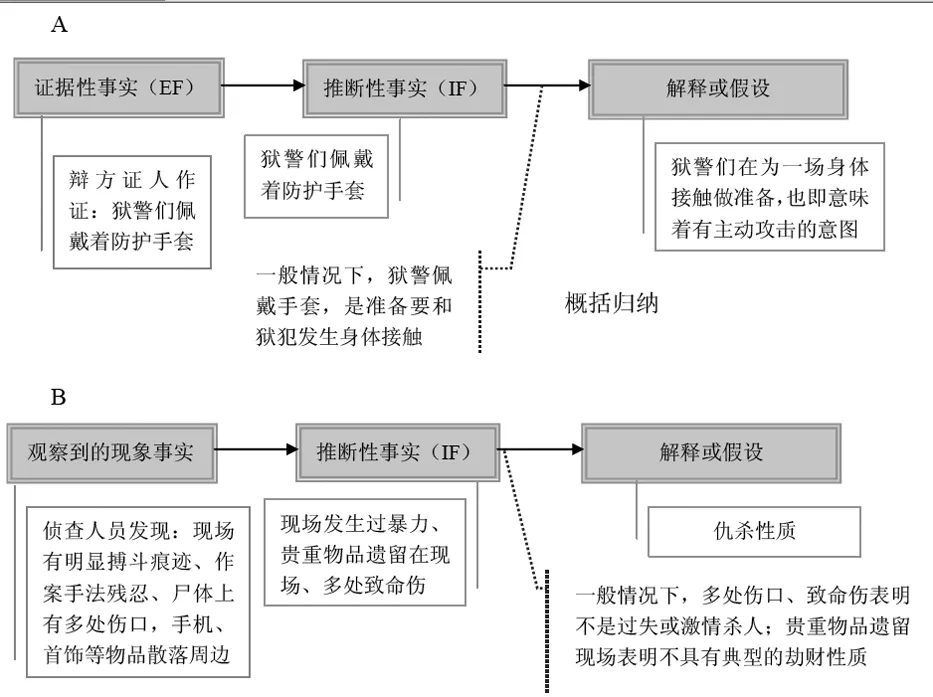

事实认定的展开在本质上是论证链条的建构过程。概括归纳赋予了论证链条以合理性(源于经验性)。在人民诉詹森案(People v. Johnson)[11]中,被告人詹森是一个来自高度戒备监狱的囚犯,受到袭击监狱警卫的指控。该项指控源于被告人在其牢房里拒绝归还食物餐盘后,被告人和执勤狱警之间发生的冲突。被告人的辩护律师通过另外一名同狱囚犯的证言,建构了一个假设用于解释该证言:

如图1(A)展示的是一个最基本的基于证据事实形成的解释性假设,由辩方证人提供的证据性事实:狱警们佩戴着防护手套,产生了一个解释该现象的假设:他们准备同某狱犯进行身体接触(对该狱犯而言也即意味着一种可预见到的潜在危险),而支持该假设产生的思维基础是标记为概括归纳的经验常识:一般情况下,狱警佩戴手套,是准备要和狱犯发生身体接触,这一概括归纳的正确性或可靠性来源于狱犯日常观察现象的总结或印象,或者来源于人类只在极端情况下佩戴护具的共识,总之,这一概括对于上述假设或解释的支持应当是具有较高可信度的,因此我们可以说溯因推理的准确性在一定程度上取决于其依据的概括归纳的准确性或可靠性。正是这种归纳概括成为我们连接特定证据和待证事实(假设)的一个前提。这也是利普顿所谓的“我们利用自己的经验池(pool of beliefs)形成解释”。

图1(B)展现的是对刑事案件现场的一般假设推理过程,从案件现场勘查的证据事实或现象事实出发,推断案件可能具有的性质特点,其中有依据经验认识形成的对一类案件特点的概括归纳,如劫财性质的案件,现场的贵重财物一般会被洗劫;激情或过失杀人的被害人尸体通常只有一处明显致命伤,该案件不具有上述特征、因此提出该案件属于仇杀性质的假设,这种假设的产生在形式上仍然没有表现出同归纳推理的明显区别,甚至可以看做是对通常情况的仇杀案件性质的归纳推理认识,如仇杀案(甲案)的案件现场,作案手法凶残、现场散落财物;仇杀案(乙案)的案件现场,多处明显致命伤、作案手段残忍;因此推论具有这些特点的该刑事案件为仇杀案件,由此我们也看出溯因推理与归纳推理在通常意义上的相似性。

以上例举的假设产生过程是侦查推论建构的基本形态,由于其中的概括归纳所起到的显著作用,使得我们常常忽视了侦查推论的独特属性。事实上,当概括归纳提供的基础性前提更贴近于日常生活事实,或者具有更常规性的表现形式时,溯因假设将隐于概括归纳之后,使得推理形式表现出概括归纳的一般特点。

图1[12]推论链条示意图

在该层面的侦查推论的建构突出表现为对上述“知识库”或“经验池”的充分利用,从而形成建构对观察到的现象和证据事实的合理且有意义的推论。这解释了归纳推理对于侦查思维的智识支持,也正是在这个意义上,部分学者将这两种推理形式视出同源,以致呈现前述概念语词的转变过程(abduction—adduction—abductory induction)。然而就侦查思维的推论构建而言,这种联系只是服务于基础层面的,在本质上,皮尔斯提到在从先前证据现象到形成假设过程中所依赖的“顿悟”才是创造性思维的典型应用,这也是溯因推理相较于传统推理模式在解释新现象、新事实时的独特之处。创造性思维的运用以及解决实际问题的假设的提出才是溯因推理的重要意义,而归纳推理只是提供了以上创造性思维活动赖以进行的基础。

(二)创造性假设形成机制

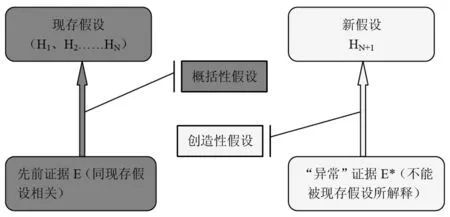

并非所用对证据或现象事实的解释都如上述推论链条般直观,与之相对,在另外一些案件侦查中,“异常(anomaly)”现象展示了依据当前概括归纳形成的认识、经验所无法解释的新现象或新证据。而此时,新的假设方案的形成则体现了溯因推理的核心内容,皮尔斯将新假设的形成过程概括如下[13]:

图2右侧推论链条描述了新假设的形成过程。由于新假设超出了经验归纳的一般范畴,“在这种情况下,法官可以要求该证据性事实的提出者就这个归纳概括本身提供证据性支持”[14]。

图2概括性假设与创造性假设

1.创造性假设的形成

图2所示的右侧推论链条,揭示了在事实认定活动中经常遇到也更具研究意义的“异常”情形。例如,在刑事案件侦查阶段的案件现场不具有明显的性质(如劫财、情杀、仇杀)特点,或者说存在相当程度的反侦查伪装等,在这些情况下,案件调查尚未找到突破口,关键性证据仍未浮出水面,甚至整体案件侦查陷入僵局,此时创造性的推理或联想将显得非常重要。如在影片《七宗罪》里,接连发生的两起“怪异”刑事案件,以及犯罪嫌疑人留在案件现场的“暴食”和“贪婪”字样,让威廉警官“猛然想到(顿悟)”了《失乐园》中的语句——基督教的七重罪孽:暴食、贪婪、懒惰、愤怒、骄傲、淫欲和嫉妒。他以此为假设建构起了同现象事实之间的联系,据此他推断接下来还会发生的5起谋杀案……尽管这只是电影中的虚构情节,但由此展现出了创造性假设同上述詹森案间的区别,经验丰富的刑事警官威廉关于“《失乐园》中语句”的联想虽然仍是来源于其日常经验、学习的积累,但将二者联系起来的思维却并不符合归纳推理的一般模式,是典型的创造性的假设方式的应用,也是溯因推理区别于其他推理形式的重要特征。如果没有创造性假设的形成,很难将以上发生的“貌似无关”的事件相联系。

在刑事案件的侦破过程中,创造性假设的价值最为重要。上述概括性假设形成所展示的推论链条在复杂化、智能化、反侦查、有预谋的刑事犯罪中的适用受到了很大程度的限制,(侦查初期)少量化的证据信息、多种反侦查手段、伪装的现场等等,都给传统概括性假设的形成增添了导致错误结果的不确定因素,尤其是在确立侦查方向时,一个合理的创造性假设方案,将会引向正确的侦查方向,避免不必要的时间浪费和延误。

2.创造性假设的优势

这种超越一般概括归纳性假设的形成带有强烈的个体感受与主观色彩,如同上述影片虚构的案件中,在威廉警官提出了“七宗罪孽”的大胆假设时,侦办该案的另外一名警官显然不以为意。在实际的刑事案件侦查过程中,也常常会出现不同侦查人员面对相同的证据信息时,表现出极其分明的假设立场,在侦查阶段初期,以不同假设形式表现出来的侦查方向的选择尤为重要,这直接关系到后续侦查力量、经费的投入以及诉讼期限的制约等问题,如在一起入室杀人案中,侦查人员对于该起案件的定性产生了冲突,在现场勘查之后的案件讨论中,部分侦查人员对案件性质的假设为,该案件属于入室抢劫强奸杀人案,犯罪嫌疑人以盗窃财物为目的进入房间,在发现房屋主人为单身女性后,转化为抢劫行为,并对被害人实施了强奸杀害;另一部分侦查人通过现场勘查,对案件性质产生了完全不同的假设,认为该案件属于故意杀人案,案件现场的获取财物以及强奸行为均为伪造,该假设基于以下原因:案件现场犯罪嫌疑人“为获取财物”而翻动过的衣物“不同寻常”的整齐,这无法解释通常情况下犯罪嫌疑人实施盗窃行为时逐件翻检衣物以寻找贵重物品后的状态,对此相对合理的解释是,犯罪现场存在被掩盖的事实真相。在以上两种假设方案中,后一种解释显然更具有合理性,第一种假设的形成基于一般情形下的概括归纳,可以被看做是对“常规”情形的描述;而第二种假设的形成则带有明显的创造性特点,这可能源于侦查人员敏锐的直觉,或是在回顾现场状况时的顿悟,总之这种假设的形成被用来解释皮尔斯所谓的“异常”情形,其蕴含的想象力和创造性相较于第一种假设方案有着更为优秀的对证据现象的解释能力。这种创造性思维的应用不止在侦查阶段,在辩护律师的辩护准备活动中,在法庭审判阶段的控辩双方对抗中都有着不同程度的体现以及优势。

犯罪心理学研究也表明处于犯罪这一极端情况下的个体所实施的行为会表现出一些显著不同于日常行为的特点,因此创造性假设在解释非正常现象时的优势便得到了体现[注]在对一个犯罪时间跨度长达16年之久的连续投放炸弹的犯罪嫌疑人的形象勾勒中,创造性假设的优势得到了集中体现。这是一起真实案件:案件从1940年11月在纽约爱迪生大楼旁发现了一枚未爆炸的炸弹以及一封恐吓信开始,凶手连续实施投弹行为,并寄出恐吓信件,在1956年12月份炸飞了整个剧院,对此束手无策的警方不得不求助于心理学家布鲁塞尔博士。在警方提供的前后16年收集的包括“多封署名E.P的恐吓信”及其他相关证据事实的基础上,博士得出了最终被证明的准确得令人震惊的创造性假设:犯罪嫌疑人是一个患有偏执狂的中年男子;性格内向;年龄大约在40岁到50岁之间,且体格好;他可能是个孤独的单身汉,也有可能和一位老妇人生活在一起,此人爱整洁;信教;脾气暴躁;爱整洁;胡须刮得非常干净;受过良好的教育;有外国血统;是个熟练的技术工人;其作案动机是:被解除职务或受到谴责。,创造性假设的独特优势正在于对异常现象事实的创造性描述,以及对杂乱线索信息的富有想象力的联系和碰撞,这同法律语境下事实认定活动所面对的“非常规”现象相一致,因此创造性假设在法律事实认定活动中具有独特优势。

三、侦查阶段的事实认定优化分析——以“论证建构方法”为例

大卫·舒姆(David Schum)在论证法律语境中的事实认定活动时认为:“对现存想法和证据的组织方式,强烈地影响着我们有效产生新想法的成功与否”[15],而对新想法新假设的评估证明则又需要回归到证据本身。可以说,对数据信息的整理活动涉及我们生活的方方面面,小到对书架上成排书籍的整理、对电脑中大量文件的分类归档,大到各种数据信息库的建立,如指纹数据库、在逃犯罪嫌疑人数据库等,都涉及到如何有效对信息进行检索、归类以及如何组合碰撞等问题。尤其在犯罪侦查阶段,大量工作需要围绕数据信息(潜在证据)的整理而进行,对此舒姆认为,“以某种特定方式组织或并置想法和证据信息,可以(使信息整理者)产生更有意义的顿悟,而当同样的想法或证据信息以其他方式组织在一起时将不会产生这种让人灵光一现的顿悟。”[16]尽管在理论上,某种特定的证据排列组合方式可以促使新的灵感或是线索的发现,但在实践中,由于侦查人员的个体差异,其在思维方式、经验、知识储备方面的不同,使得上述所谓“特定的排列并置方式”在实践中呈现出与不同个体相匹配的“无穷多”[注]这里使用“无穷多”来表述特定案件中证据或数据信息的排列组合方式并不十分恰当,根据爱丁顿在1929年阐述过的“无限猴子理论”,即“如果许多猴子任意敲打打字机键,最终可能会写出大英博物馆所有的书”,意在表明有限数量的数据的组合排列方式也必然是有限的,具体到特定案件的有效证据信息而言,其排列组合的方式也是有限的,尽管可能很大。的可能,而最早尝试对大量证据进行分析合成方法探索的是威格莫尔(Wigmore),他早在1913年就提出了“论证建构方法(argument construction methods)”[17],并进一步在其经典著作中展现了对这种证据整理方法的研究探索。

(一)科学系统的证据整理

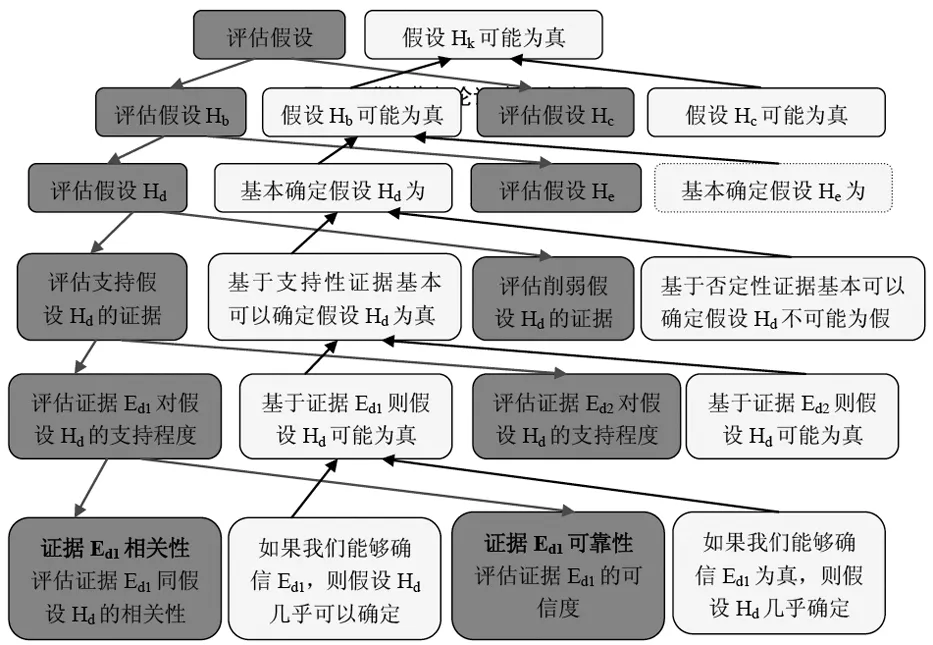

威格莫尔创设的“论证建构方法”可用于阐述侦查活动中证据整理的一般步骤。它在本质上是一个面对大量证据信息时的数据整理和假设评估过程,这一过程是通过对假设的逆向推导而得出的,如图3所示是威格莫尔可能性推论网(inference networks)[18],这一推论网络是由浅色所代表的证据整理过程与深色所表示的假设评估过程组合而成的,这两个过程在思维方式上是互逆的,它们分别对应了假设的形成与证明的一般过程。

证据整理活动是假设评估的基础。对证据整理策略的关注,不单有益于假设的形成以及特定溯因推理的展开,更有益于梳理论证构建过程本身。从证据到假设的推理过程同我们理解证据整理的基本思路息息相关,对这个过程的阐释有助于我们重新整理形成假设的过程:

通过对假设证明过程的拆解梳理,图3用浅色的虚线树描述了从证据材料开始建构假设的思维过程:

第一,证据个体的相关性以及可靠性分析。在刑事案件的调查过程中,第一个需要面对的工作就是对单个证据项目的相关性以及可靠性的分析,在大陆法系国家或我国也称为对证据资格或证明力的判断,诚然在不同的诉讼阶段或不同的诉讼主体那里,这一分析是遵循不同的方法的,但在我国刑事案件的侦查阶段,证据整理主要是由侦查机关完成的:对证据资格的把握以及对证明力的判断主要依据相关法律规则。特定犯罪构成,以及查证属实的具体情况加以把握;

图3 威格莫尔论证建构方法图

第二,从证据到初步假设的形成过程。在此我们仅从证据整理的角度关注其同假设之间的逻辑联系。“假设”在侦查活动中,表现为特定的侦查方向和策略,在其确立之后,所有的证据整理活动都将围绕其进行,并表现为对特定方向和策略的支持或削弱,此时的整理活动也会受到证据规则和程序规则的约束,如证明责任和证明标准规则分别界定了证据整理活动的开始和质量要求,张保生教授称之为“证明活动的两个端口”[19]。在大多数刑事案件中,侦查机关承担了绝大多数的证据收集、整理工作,在涉及部分罪名指控的案件中,如巨额财产来源不明罪,被告人也要承担一定要求的证据收集、整理任务,并且由侦查机关收集、整理的证据信息还必须满足一定的质和量的要求才能够达到支持特定假设——主张的标准,在我国为“事实清楚、证据确实充分”。由此也可以看到证据整理活动与假设形成间的密切关系,证据整理工作的基础意义正在于此,它不是任意而为的,一方面要受到与特定假设相关的法律语境的限制,另一方面要受到假设本身的逻辑影响。

1.证据材料拣选

证据整理工作是围绕着构成潜在证据的材料信息而进行的,在大多数情形下,这些材料信息并不会自动出现在证据整理者的面前,而是混杂在或隐藏在大量的信息中间,对其的整理和掌握需要借助必要的调查工作,必须首先做一些基础的调查工作,因为“对任何明确信息的搜寻都受制于一个先决条件”,并且对额外证据的需求需要借助于对已经掌握证据材料的分析,这种分析也构成了调查的一部分。总之,这些基础调查工作的任务正是提供这样一个先决条件,如进一步的询问工作,尝试接触对方当事人或其聘请的律师,查阅相关文件材料等。在一起刑事案件中,侦查人员在案件现场发现的杀人凶器上提取到了犯罪嫌疑人的指纹,这枚指纹证据提供了侦查工作开展的“先决条件”,也为后续的调查工作提供了一系列的可能方向:该指纹证据将犯罪嫌疑人同该起谋杀案相联系的程度是否强烈?该指纹证据是否能够排除合理怀疑地证明犯罪嫌疑人曾经持有过该凶器?即便可以证明犯罪嫌疑人曾经持有该武器,那么关于持有时间的疑问呢?是否出于自愿?以及是否一个人持有该武器(是否有同案犯)?甚至犯罪嫌疑人持有该凶器时的主观意图是什么?这些都是调查工作开展的必要方向,同时也是证据整理活动的一些中间环节。正如上文所言,“证据整理”同“假设形成”之间有着密切的联系,“证据整理”不能完全离开“假设形成”,否则就有变为机械整理的危险。因此,在证据整理以及相关的调查工作中始终应该保持一个习惯:不断对证据整理现状进行必要的反思,梳理其间的因果联系。只有这样才能如舒姆教授所言,“从现有证据的整理中发现新事实、新证据”。

2.线索材料的整理与创造性应用

对背景信息线索的整理在侦查活动中也极为重要,尽管这些信息线索在我国并不具有证据形式。在英美法庭中法官通常会采纳一些“似乎与本案要素性事实没有任何明显联系的证言。”对此法官给出的原因是,“它使得陪审团能够对证人的可信性以及证人观察的可靠性做出更明智的判断”[20]。美国《联邦证据规则》起草委员会对规则401的注释也指出,“在性质上属于提供背景信息的证据,很难说是与争端事项相关的,但(在审判实践中)常常出现在法庭上并得到采纳,其目的在于帮助清理案情。图表、照片、不动产的视图、杀人凶器以及许多其他证据,都属于此种证据。”[21]在我国由于采取了法定证据种类制度,因此也就不存在一种“背景信息证据”的法定类型,上述例举的美国法庭上常见的几种背景信息证据,在我国可以归入书证、视听资料等法定类型中,如对书证的采纳被认为是以其所记载的内容证明案情的证据,而视听资料则被认为是形成于案件发生之时,对案件整体情况予以反映的证据,而在侦查阶段,这些均是重要的线索来源。正由于在我国的法定证据类型中并未确立服务于证据整理策略目的的类型,因此其在法庭上能否得以采纳就表现出了较大的随意性,然而这并不影响“背景信息材料”大量出现在审前阶段,服务于侦查工作。“背景信息资料”包括对被害人、犯罪嫌疑人社会关系的摸排,现场勘查绘制的方位图,甚至包括用于串并联案件的周边行政区域图等。在数起相继发生的强奸案中,侦查人员即是通过在一张覆盖周边行政区域的地图上标注每一起强奸案件的发生地点,进而发现了犯罪嫌疑人的活动规律的。可见,“背景信息类证据”的使用对于证据整理活动以及之后的“假设形成”都有十分重要的作用。

(二)精细化假设评估

假设评估是侦查阶段事实认定得以有序推进和获得准确性保障的关卡性设置。如笛卡尔(Descartes)的“第一沉思(First Meditation)”正是这种评估存在的必要性力证。笛卡尔的目的在于对引导我们进行经验性推断的“感官证词(testimony of the senses)”提出质疑,如侦查人员在初步或首次的现场勘查之后,对案件性质或侦查方向的“直觉性”判断就是一个感官或者经验性判断。他以我们不应当完全相信感觉或经验的争论开始,因为必须明确的是,感官以及经验常常会误导我们。而创造性假设本身的优势虽然在于其解释现象事实的独特角度,但就准确性和真实性而言,却是需要予以警示的。而威氏的“论证构建方法”则提供了侦查人员进行精细化假设评估的启发性参考。如图3所示的深色部分是对已形成假设的评估推导过程,这个过程遵循着以下步骤:

第一步,对复杂假设HK评估被简化为对两个更加直接的、简单的假设Hb和假设Hc的综合新评估。以刑事案件为例,对假设HK的拆解,可以依据特定犯罪构成进行。

第二步,在更为复杂的案件中,对评估假设Hb进行进一步的拆解为假设Hd和假设He。这一拆解过程所遵循的原则和尺度是,尽可能简单化,使证据同假设之间的联系在逻辑上尽可能直接,以减少不必要的中间环节,消除错误产生的概率。这一拆解过程在特定证据条件下,可以进一步细化。

第三步,至此,经过一系列拆解,得到的所有“简单”假设都要经过证明与证伪的双重检测,对支持该假设的证据与削弱该假设的证据进行分别评估,其中用以证伪的证据一旦被确实,则假设就成为一个伪命题。在侦查活动中,比较典型的是,犯罪嫌疑人没有作案时间或不在现场的证据,通常这种证据一旦查证属实,即意味着假设被证伪。卡尔·波普尔在《猜想与反驳》一书中提出了“可证伪性(falsifiablity)”理论[22]。他认为任何学说要成为科学理论,必要条件是它必须是可证伪的,可以通过反例来证明其伪。不只是在科学理论的探索过程中,一个关于事实认定的假说也同样是应当可证伪的,也即是说我们提出的(关于事实认定的)所有假设都应当是可证伪的,不可被证伪的假设不存在证明的意义或可能。例如我们说“所有天鹅都是白的”,即是一个可被证伪的假设,只要找到任何一只黑天鹅,那么这一假设就可被证伪;而当我们说:“如果我从小好好学习书法,现在就会是一位出色的书法家”。这种说法或者说假设就是不可被证伪的,因为对于已经发生的事,是不可能重复经历的,类似的命题作为侦查活动中的假设就是没有意义的。

第四步,在第三步基础上,排除了已经被证伪的假设之后,即可开始评估支持特定假设的所有证据,如在图3所示的深色推论链中,分别评估证据Ed1以及证据Ed2对假设Hd的支持程度。

第五步,以对特定证据Ed1的评估为例,要分别评估该证据的相关性以及可靠性,以上两个标准是由特定法律要求所规定的,如资格条件以及采证条件,对以上两个条件的把握构成了对证据个体与特定假设之间联系状况的评估:其中,相关性解决的是该证据是否同所要证明或证伪的假设相联系的,而可靠性解决的是特定证据项目是否真实可信的问题。

在“论证构建方法”的精细化拆分过程中,相关假设的评估过程得以优化,并在一定程度上实现了量化,提供了侦查人员逐项检查推理过程的每个环节,核实相关证据,查漏补缺的可操作性工具。

四、结语

侦查思维是一个理性推理活动运用的综合过程,在其中各种推理形式协调、有机地衔接在一起,从而形成推动侦查阶段事实认定活动向前发展的内在动力。“证据—假设—证明”的整个过程基于研究的便利而被区分为两个部分(事实上威格莫尔的论证构建方法已经表明了这两个部分在思维上的交互性以及不可分割性):形成假设的典型“溯因”部分与对假设的论证部分。这两个内部结构之间并非是彼此孤立的。自戴维·奥伊洛特(David Oldroyd)以降,整个关于事实的推论过程被严格区分为前后两个阶段:(a)最初的解释性假设的提出阶段,以及(b)其后的关键性评估过程(在该过程中一个关于何种解释构成最佳解释的决定将被做出),其中假设所指称的“溯因”过程,在相当长一个历史时期内仅用来指称(a)部分。查尔斯·皮尔斯、大卫·舒姆等代表性人物在关于“abduction”一词的论述中,也持有该种观点。直到20世纪60年代,吉尔伯特·哈曼诠释并提出“最佳解释推论(IBE)”概念时,关于“溯因”的研究和思考已经发生了革命性的变化。尽管哈曼在其论述中将“abduction”、“the method of hypothesis(假设方法)”、“Inference to the best explanation(IBE)”等概念进行了等同,但基于其所论述的完整含义不难看出,其所使用的“溯因”概念,或者说“最佳解释推论”概念是包含了“假设形成过程”以及“最佳解释选择过程”两个阶段的,也即上述(a)、(b)两个阶段的统一称谓,约翰·约瑟夫森和苏珊·约瑟夫森(J.R. Josephson & S.G. Josephson)坚持并进一步阐述了这种统一,他们认为这种统一的优势在于“尽管(有时)溯因(推理)中的解释性假设可能是简单的,但其更典型的表现形式是综合的(composite)、多部件的(multipart)假设”[23]。侦查思维推进过程的完整形式或可表述如下[24]: