血清异常凝血酶原及血浆凝血酶原时间联合检测在肝细胞癌诊断中的应用

2019-01-30吴玉英王秀丽黄春色徐振兴

吴玉英,王秀丽,黄春色,徐振兴

(厦门市中医院检验科,福建 厦门361009)

血清异常凝血酶原 (PIVKA-Ⅱ,Protein In- duced by Vitamin K Absence or Antagonist-Ⅱ)又称脱-γ-羧基凝血酶原(DCP,Des-gamma-Carboxy Prothrombin),是近年新发现的一种肝细胞癌(HCC)血清标志物,在对HCC高危人群筛查、辅助诊断以及疗效观察和复发监测中具有重要价值[1]。但是PIVKA-Ⅱ在某些慢性肝病患者血清中仍有一定程度的升高,如何对这类升高的患者进行合理分析鲜有文献报道。本文就本实验室检测的202例HCC患者及1288例慢性肝病患者的PIVKA-Ⅱ情况进行分析,并试图结合血浆凝血酶原时间(PT)探讨其对于HCC的诊断价值并进一步分析其临床应用。

1 材料与方法

1.1 研究对象 2016年3月至2017年2月在我院肝病中心收治的门诊及住院慢性肝病及HCC病人,健康体检人群来自本院体检中心。共分为3组,分别为:⑴HCC组:经本院病理确诊的初诊且未经手术的HCC患者202例,其中男161例、女41例,年龄中位数58(15~89)岁。⑵慢性肝病组:1288例,其中男928例,女360例,年龄中位数38(16~87)岁。 包括慢性乙型肝炎(CHB)患者 1226例,乙型肝炎后肝硬化(LC)患者62例。⑶健康对照组:本院体检中心查体各项指标正常、B超排除腹部及全身其他疾病者109例,其中男62例,女47例,年龄中位数44(25~61)岁。3组间性别、年龄差异均无统计学意义(P均>0.05),患者及体检健康者均未服用维生素K及维生素K拮抗剂类药物、NMTT头孢类抗生素,并排除梗阻性黄疸等疾病。

1.2 方法 PIVKA-Ⅱ检测采用日本富士瑞必欧公司产Lumipulse G1200化学发光免疫分析仪及其配套试剂盒:PT检测采用STAGO R-Evolution全自动血凝仪及其配套试剂盒。二个指标的参考值均来自试剂盒标注并经本实验室验证通过,分别为<40mAU/ml、<15s。

1.3 统计学分析 用SPSS 19.0软件进行统计分析。经正态性检验(K-S检验)各组数据为偏态分布,因此各组间PIVKA-Ⅱ和PT数据用中位数(四分位数)表示,多组间比较采用非参数Kruskal-Wallis H检验:组间两两比较或两独立样本间比较采用Mann-Whitney U检验:绘制受试者工作曲线(ROC)及计算 ROC曲线下面积(ROC-AUC):率的比较用χ2检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

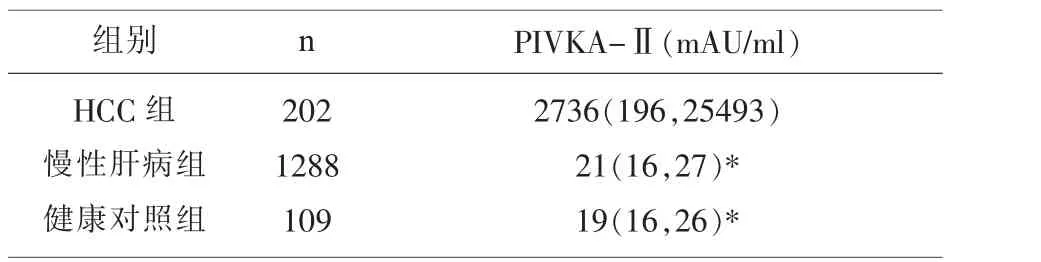

2.1 不同组别血清PIVKA-Ⅱ的检测结果比较 三组间的PIVKA-Ⅱ检测结果差异具有统计学意义(χ2=479,P=0.000)。 再分别以 HCC 组和健康对照组为对照进行组间两两比较,HCC组的PIVKA-Ⅱ水平均高于慢性肝病组以及健康对照组,差异有统计学意义 (Z值分别为-21.69、-14.17:P值均为0.000):慢性肝病组与健康对照组的PIVKA-Ⅱ水平比较,差异无统计学意义(Z=-1.722,P=0.085)。见表1。

表1 不同组别间PIVKA-Ⅱ和AFP检测结果M(p25,p75)

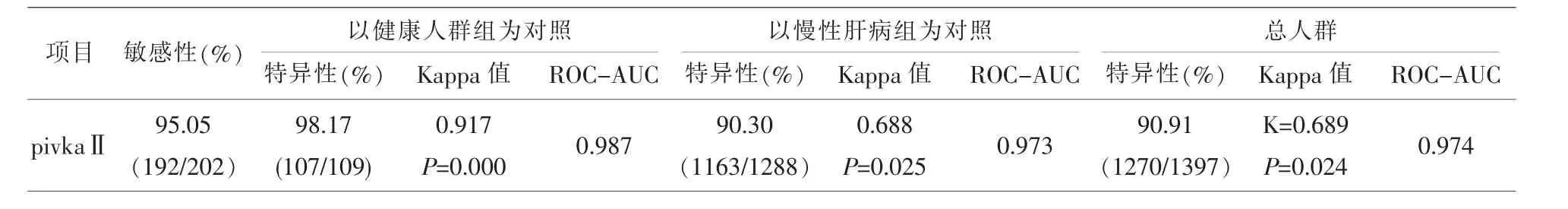

2.2 血清Pivka-Ⅱ对原发性肝癌的诊断价值评价在对HCC的血清学诊断方面,各组中pivka-Ⅱ的敏感性、特异性以及ROC-AUC均较高:与金标准(病理确诊)诊断的一致性方面,慢性肝病组要低于健康人群组。见表2。

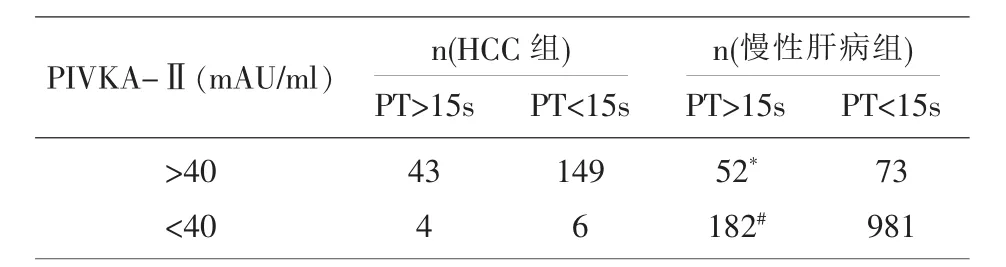

2.3 不同组别血清PIVKA-Ⅱ与血浆PT值的相关性 比较HCC组和慢性肝病组中PIVKA-Ⅱ异常患者的PT异常率,两者间的差异有显著性(χ2=13.304,P=0.000),慢性肝病组较高;慢性肝病组中,PIVKA-Ⅱ异常率与PT呈显著相关(χ2=51.27,P=0.000),PIVKA-Ⅱ异常组的PT异常率较高;HCC组中,PIVKA-Ⅱ异常率与 PT无显著相关(χ2=1.65,P=0.199)。 见表 3。

表2 pivkaⅡ对HCC的诊断评价指标

表3 不同组别血清PIVKA-Ⅱ与血浆PT值的相关性

3 讨论

HCC的发病率在我国呈上升趋势,有报道称其已在我国农村和城市地区的癌症发病率中分列第一、二位[2]。作为HCC的经典肿瘤标志物甲胎蛋白(AFP)及其异质体L3已普遍用于全球临床实践,对肝癌的防治取到了较好的效果[3,4]。但AFP在临床应用具有一定的局限性,如敏感性不够,部分肝癌患者到了晚期,AFP仍表现为阴性:特异性不够,在生殖细胞肿瘤以及慢性肝炎和肝硬化的患者中有一定的假阳性[5]。PIVKA-Ⅱ是近年来发现的新的HCC血清肿瘤标志物,被日本、韩国列为肝癌高危人群的常规筛查指标之一[6],也已写入我国2015版《慢性肝炎防治指南》[7]。它是由于维生素K缺乏或拮抗而产生的脱-γ-羧基凝血酶原,在慢性活动性肝炎患者以及正常人中的水平很低。有研究发现对PIVKA-Ⅱ增高的HCC患者进行维生素K治疗,其含量没有降低,说明HCC中PIVKA-Ⅱ的增高并不是维生素K缺乏导致,因此它被认为是一种新的HCC血清标志物[8]。

凝血酶原也称凝血因子Ⅱ,是由肝脏合成的维生素K依赖的凝血因子。在肝细胞内,凝血酶原前体在γ-谷氨酰羧化酶的催化下,侧链的10个谷氨酸残基完全羧化为γ-羧基谷氨酸残基,成为正常的凝血酶原,整个羧化过程需要维生素K作为辅酶参与其中:如果其侧链的10个谷氨酸残基不能完全被羧化,则转变为异常的凝血酶原,又称为脱-γ-羧基凝血酶原 (Des-gamma-Carboxy Prothrombin,DCP)。血清异常凝血酶原升高的原因主要包括维生素K缺乏或者维生素K循环抑制,前者包括摄取不足,吸收受抑制等,后者如使用拮抗剂华法林等。而HCC患者也会出现PIVKA-Ⅱ水平的异常升高,但并不是上述两种情况导致,而是与肝细胞的恶性转换有关,其具体机制尚不明确。目前认为,一种可能是肝细胞癌时γ-谷氨酰羧化酶活性下降,另一种可能是维生素K的代谢异常导致其发挥辅酶的作用下降[9]。

本研究中,原发性肝癌组的血清PIVKA-Ⅱ水平高于慢性肝病和健康对照组组:同时在慢性肝病和健康对照组中,PIVKA-Ⅱ的含量差异无统计学意义。这些结果与以往的研究相同[10],提示PIVKA-Ⅱ对诊断原发性肝癌可能具有较好的特异性。进一步进行诊断价值评价,发现不论是在慢性肝病人群还是健康人群,PIVKA-Ⅱ对于HCC的诊断敏感性、特异性以及诊断效率(ROC-AUC)均较好,这些与过往的研究相一致[11]。但是在与金标准(病理确诊)诊断的一致性方面,慢性肝病组要低于健康人群组。

尽管PIVKA-Ⅱ对于HCC的诊断效率较高,但正如本文研究所示,其在慢性肝病组中的诊断一致性仍然不够好(Kappa=0.688)。由于PIVKA-Ⅱ缺乏正常的凝血因子功能,而HCC患者中的PIVKA-Ⅱ增高机制又未明确,因此理论上可以用PT来推测PIVKA-Ⅱ的增高是否与HCC有关。本实验中我们发现,PIVKA-Ⅱ异常患者中PT异常所占比例,慢性肝病组要显著高于HCC组中(χ2=13.304,P=0.000); 慢性肝病组中,PIVKA-Ⅱ异常组的PT异常率较高,两者呈显著相关(χ2=51.27,P=0.000);而原发性肝癌组的PIVKA-Ⅱ异常率与PT 无显著相关(χ2=1.65,P=0.199)。 这些结果表明HCC患者PIVKA-Ⅱ增高时对正常的凝血功能影响不大,提示其增高机理可能与维生素K缺乏或抑制无关,命名为DCP似乎更为确切:同时也为临床解读血清PIVKA-Ⅱ报告提供一个有用的参考信息,即如果PIVKA-Ⅱ增高的同时出现PT延长,应考虑是否是慢性肝病导致维生素K的吸收利用障碍等所致,而与HCC无关。由于本实验未观察PIVKA-Ⅱ含量与PT延长的关系,同时HCC组的病例数也不够多,所以有关结论还需继续观察和探讨。