基于数据挖掘近30年针灸治疗失眠临床取穴规律研究*

2019-01-29张琼琼赵金蕾刘源香

张琼琼,刘 平,赵金蕾,刘源香

(1.山东中医药大学 济南 250355;2.山东中医药大学 济南 250355)

失眠,又称“不寐”“不得眠”等,是指入眠困难、时而醒来、持续休息时间短、睡眠深度不足的一种精神疾患[1]。人类每天有8 h在睡眠中度过,失眠,特别是长期失眠严重危害人的身心健康,干扰认知功能[2,3]。现代的快节奏生活和高强度工作,致使失眠尤其是长期失眠的发生率居高不下,2016年中国睡眠研究会公布中国成年人失眠率38.2%,即在中国3亿多人有睡眠障碍。大量长期口服安眠、镇静类药物治疗会产生耐药性、成瘾性等不良反应[4]。临床上针灸治疗失眠无不良反应,具有明显优势。

古今医案云平台(V1.4)集医案采集(语音、手动、批量导入)、标准化校对、存储分享、数据挖掘分析等于一体,可探究医案信息中的诊疗信息、用药分量及规律、取穴规律,同时进行关联分析、社团分析、复杂网络分析等。以此平台作基础,探究近30年来,针灸治疗失眠的临床研究类文献进行选穴规律分析,挖掘所取穴位中某些内在联系,以期为临床治疗方案提供更多参考。

1 资料与方法

1.1 数据来源

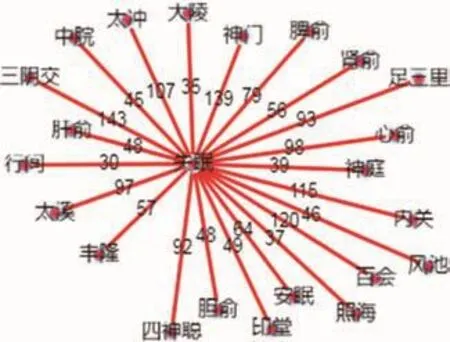

图1 针灸治疗失眠处方中所有腧穴统计图

通过检索中国知识资源总库(CNKI)、中文科技期刊数据库(重庆维普)、中国学术期刊数据库(万方数据)、中国生物医学文献数据库(CBM),以“针刺、针灸”和“失眠、不寐”等为检索词。检索时间范围:1987年1月1日-2017年12月31日。

1.2 纳入与排除标准

纳入文献为各数据库中针灸治疗失眠的中文临床文献;文献中观察对象是明确诊断为失眠的患者,无性别、年龄、病情程度等其它因素影响;治疗以针灸为主,可合并其他中、西医疗法,须有明确处方;有明确的国内、外公认疗效评定标准;排除重复发表的单一证候文献、综述;排除动物实验研究类文献。

1.3 数据规范与录入

筛选出的腧穴按照中华人民共和国国家标准《腧穴名称与定位》[5](GB/T 12346-2006)中的腧穴名称进行双人录入,录入后进行第三人审核,审核后将数据上传古今医案云平台(V1.4),按照软件要求建库、执行标准化、加入分析池,根据需要进行相关总结分析。

1.4 数据分析

采用古今医案云平台(V1.4)的“数据挖掘分析”功能模块,进行相应数据分析,包括穴位频次统计、关联分析、穴对分析、社团分析、复杂网络分析等。频次分析即表达出穴位的使用次数多少、使用频率高低;关联分析则是两两穴位的关联程度分析包含置信度、支持度等;穴对分析是根据穴位的共现频度将穴位进行组合,穴位之间连线中点处用数字表示两穴之间的同现频次,数字越大同现频次越多;社团和复杂网络分析将整个数据看作网络,病—穴、穴—穴作为网络的节点,各单位之间的相互作用作为网络中的连线,从而构建“病—穴、穴—穴”各种网络关系图,反映整体思维,实现显性规律分析--频次分析及以穴位关联、穴对、社团、复杂网络分析等隐性规律挖掘。

2 结果

2.1 文献纳入情况

初筛得到557篇临床研究类文献,按照纳入与排除标准再次筛选,最终纳入文献191篇,运用穴位统计功能得出涉及腧穴149个,经计算总取穴频次2139次,因数据庞大,截取统计过程图进行示例(图1)。疾病与所有穴位社团分析图中,圆柱线越粗代表穴位使用频次越高,越细则反之,可直观看出失眠治疗过程中穴位与疾病的相关程度(图1)。

2.2 频次统计

通过对文献的所有穴位频次统计,按照降序排序,使用频次≥30次的腧穴有22个,排名前5位的分别是三阴交143次、神门139次、百会120次、内关115次、太冲107次(表1,图3)。

图2 针灸治疗失眠处方中疾病与所有腧穴关系图

表1 191篇文献针灸治疗失眠处方中高频腧穴(>30次)

2.3 关联分析

图3 针灸治疗失眠处方中高频腧穴(>30次)

对191篇文献进行组方规律分析,设置置信度>0.69,支持度>0.35,关联腧穴按照置信度降序排序见表2,前5位的穴对为神门-三阴交、内关-三阴交、太溪-三阴交、足三里-三阴交、内关-神门。置信度是在误差范围内估计值与总体参数相应的概率,亦可简单理解为可信性;支持度为前后两项在同一个数据集合中同时出现的频率,即支持率。二者为从侧面揭示事物某种联系的关联分析的必要补充。通过分析除去临床常取的神门、三阴交、内关、太溪、太冲、百会等,心俞相关的部分穴对置信度和支持度也相对较高,但因心俞取穴体位、危险性及为临床上床位使用率等通常被忽略,本分析得出临床疗效研究中心俞的治疗作用不可小觑,所谓“迫脏刺背,背俞也。”失眠病位于心,刺心俞也,《大医精诚》中也表达出作为一名大夫不能以己之长而只经略财物,需以仁心治病救人为先。

2.4 穴对分析

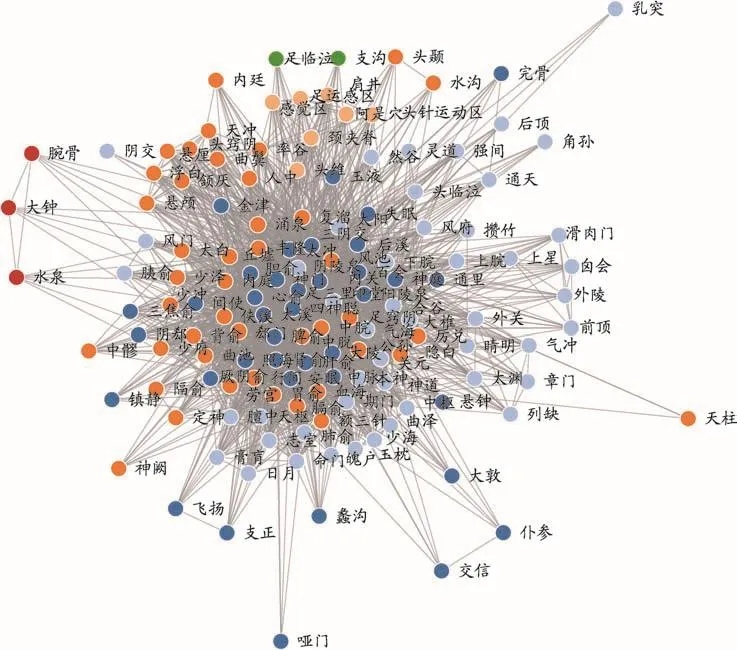

运用穴对互信息法分析,同现频次≥68的穴对(表3)。在社团分析中所有穴对(图4),相关联的穴位之间可有联系线,根据其颜色亦可确定;在复杂网络分析中设置同现度>30、>50、>70均以三阴交为例与大于相应频度的各穴位相互同现频度网络图(图5,图6,图7),图中数字为穴对同现频次2倍,如表3中神门-三阴交同现120次,图5、图6、图7中神门-三阴交为240次,即120*2=240,神门-三阴交同现120次,三阴交-神门同现120次。其中,前五位的穴对为神门-三阴交、内关-三阴交、内关-神门、百会-三阴交、百会-神门,总结穴位即排名前四位的穴位:三阴交、神门、百会、内关。

表2 191篇文献针灸治疗失眠处方中腧穴关联分析(置信度>0.69,支持度>0.35)

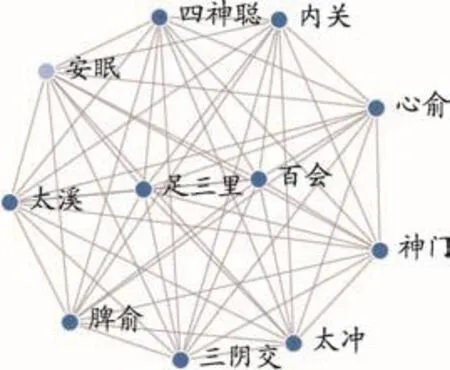

2.5 核心处方分析

2.5.1 主要核心处方

针灸治疗失眠以三阴交、神门、百会、内关、太冲、心俞、太溪、足三里、四神聪、脾俞、安眠为主要核心处方,网络分析(图8),同样图片尺寸情况下,主要核心处方穴位与穴位之间连线较次要核心处方粗,可对比图8与图9。

2.5.2 次要核心处方

针灸治疗失眠以丰隆、肾俞、印堂、肝俞、胆俞、风池、中脘、神庭、照海、大陵、行间为次要核心处方,网络分析(图9)。图8、图9皆涉及背俞穴,临床中除相关研究背俞穴常被“省略”,鉴于临床研究中的疗效,在治疗失眠及其它脏腑相关病时可增加背俞穴的使用。

3 讨论

失眠属中医学“不寐”范畴,病位在心,与肝脾肾有关,基本病机为阳盛阴衰,阴阳失调,气血失和,心神不宁[6,7]。《类证治裁·不寐》:“阳气自动而之静,则寐;阴气自静而之动,则寤;不寐者,病在阳不交阴也。”且“心主神明”邪气扰动心神,心神不安则出现不寐,治以调和阴阳、养心安神为主。证型为肝郁化火(急躁易怒而不寐)、痰热内扰(胃腑有宿食脘闷苔腻而不寐)、阴虚火旺(心烦心悸头晕健忘而不寐)、心脾两虚(面色少华肢倦神疲而不寐)、心胆气虚(心烦不寐触事易惊)[8,9]。

表3 191篇文献针灸治疗失眠处方中穴对(同现频次>68)

图4 针灸治疗失眠处方中所有穴对社团分析

图5 同现度>30针灸治疗失眠处方穴对circle图

图6 同现度>50针灸治疗失眠处方穴对circle图

在单穴分析中,针灸治疗失眠的高频腧穴为三阴交、神门、百会、内关、太冲、心俞、太溪、足三里、四神聪、脾俞、安眠等,频次≥30的有22个,以上穴位相配具有调和气血、平衡阴阳、补养心神等功效[10]。三阴交(足太阴脾经),足三阴经交会穴,健脾益血,调肝补肾,安神;神门(手少阴心经),输穴、原穴,调养心神主治失眠;百会(督脉),巅顶之上,百脉之会,连贯周身经络穴位,平衡机体阴阳;内关(手厥阴心包经),八脉交会穴通阴维脉,合神门可调养心神,畅达情志;太冲(足厥阴肝经),输穴、原穴,疏肝行气,与三阴交可调和气血;心俞、脾俞(足太阳膀胱经),配合神门、足三里、三阴交主治失眠;太溪(足少阴肾经),输穴、原穴,滋阴益肾,配太冲、神门主治失眠;足三里(足阳明胃经),合穴、胃的下合穴,补脾和胃,调和气血,配三阴交调理肝脾,益气和血,治疗心悸不寐;安眠(经外奇穴),配合神门、三阴交主治失眠。22个腧穴中督脉穴位8个(百会、心俞、脾俞、肾俞、印堂、肝俞、胆俞、神庭);手厥阴心包经(内关、大陵),足厥阴肝经(行间、太冲),足阳明胃经(足三里、丰隆),经外奇穴(四神聪、安眠)各2个;手少阴心经神门,足少阳胆经风池,任脉中脘。以上穴位选取主要根据失眠的证候特点、分析失眠的病因病机采用辨证选穴,配合对症选穴、循经取穴。由此可见在临床针灸治疗中遵照循经按部取穴(近部取穴、远部取穴)[11]亦不能忽略辨证选穴、对症选穴[12,13],对于失眠、健忘、贫血、月经不调等无法明确辨位的全身性疾病可根据疾病性质进行辨证分析,将病症按照脏腑或经脉分出后再循经按部及脏腑取穴。

在穴对分析中,同现频度≥68的穴对有26组,前五位的分别为神门-三阴交、内关-三阴交、内关-神门、百会-三阴交、百会-神门,其相组合的穴位为三阴交、神门、内关、百会。腧穴配伍是指在临床实践当中,将功用相近的两个或者两个以上腧穴组合到一起,增强腧穴之间的协同作用,提高疗效。针刺配穴原则为按部配穴(上下、前后、左右配穴)、按经配穴(同名经、表里经、本经配穴),同现频度≥68的26组穴对分别体现了上下配穴、前后配穴、同名经配穴、表里经配穴、本经配穴。同时也有内关-神门、百会-神门、太冲-三阴交、内关-百会、太溪-太冲、太冲-太溪、四神聪-神门等配穴原则之外的穴对,由此可见在临床实践中除遵循理论原则进行取穴治疗也可根据临床疗效、实践经验进行组合穴对。

在社团分析及复杂网络分析中,依据整理的文献数据及失眠在临床上分型得出治疗失眠的针灸处方主穴:三阴交、神门、百会、内关、太冲、太溪、足三里、四神聪、安眠,配穴:肝郁化火(肝俞、行间)、痰热内扰(丰隆、风池)、阴虚火旺(照海、肾俞)、心脾两虚(心俞、脾俞)、心胆气虚(心俞、胆俞)。数据挖掘技术对于现代中医药研究具有不可否认的积极意义[14,15],是一种较新颖的跨学科研究思路,不仅表达出常规取穴规律,亦可体现中医药的隐性知识规律,将临床中淡忘的部分有效腧穴呈现出来,且选穴规律分析较全面,从单穴频次、穴对关联、核心处方分析到结合临床辨证的处方推荐,数据分析内容较为丰富,分析与结果统计图相结合,增强可视性、理解性,为临床提供指导性治疗方案。但是此方法适用于大数据研究,对于当前数据样本较少的疾病取穴研究具有局限性[16]。而且通过该平台研究得出的穴对、核心处方仍需进一步结合临床验证,以临床考量科研,以科研指导临床。

图7 同现度>70针灸治疗失眠处方穴对circle图

图8 针灸治疗失眠主要核心处方网络图

图9 针灸治疗失眠次要核心处方网络图