抗战前后陕北的灾荒救济与人口变动

2019-01-16王亚莉

王亚莉

(山西大学 近代中国研究所,山西 太原 030006)

陕北人民生活长期处于极端贫困状态,绝大多数民众在自然灾荒面前束手无策。1928—1933年间西北地区特大旱灾引发的人口危机仍在持续发酵,加之国民政府无暇顾及这场突如其来的灾荒,“人丁不旺”成为此时该地区基本的社会问题。抗战时期,陕甘宁边区政府在条件相当艰苦的情况下积极救济灾民、安置难民和招徕移民,推行了有利于人口发展的政策,较好地抵御了自然灾害,促进了人口的可持续发展。先前学界对陕甘宁边区社会问题关注相对较多,主要集中在民间陋俗改革、禁烟禁毒运动、社会保障工作、医疗卫生防疫和土匪、二流子改造等领域,灾荒救济与人口问题研究亦取得了某些成就。随着史料不断丰富和研究走向深入,陕北地区的灾荒救济、人口发展与政权稳定三者关系仍有继续探讨的空间。

一、抗战前陕北的大灾荒与人口问题

陕北的地形远远望去一目平坦,实则千沟万壑,峁、梁、塬地占80%以上。由于土质松散、雨量不均、森林缺乏,水利道路常遭破坏,农业生产颇受影响[1]。旱灾、霜灾、雹灾、水灾、冻灾、虫灾、牲畜瘟疫等自然灾害频仍,故有“三年一歉收,十年一大馑”,“三年两头旱,一年不旱遭水患”等说法。普通农家除务农外多养牛羊牲畜,自给自足的小农经济占主导地位,发展生产主要靠增加人力。山多坡陡的自然特征决定了交通运输工具主要是骡、马、驴和骆驼,一般农户常年忙于生产而很少对外交流,偶尔探亲访友亦仅限于十里八乡,传统的“千买卖,万买卖,不如拌个土块块”观念造成了该地区长期的封闭与落后。

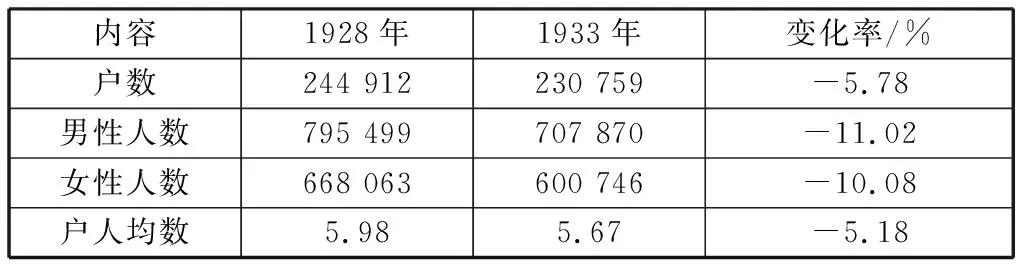

1928—1933年的大旱灾在陕北造成了一场影响深远的饥荒和瘟疫。1930年《陕灾周报》记载了这场旱灾,“陕北中部一带,连年遭遇旱灾,今夏秋两料收成,均属欠缺,约计夏不过十之六,秋仅及四,而保安、靖边、定边、衡山四县,竟至七年未收,人民困苦,达于极点。今夏又遭鼠灾、雹灾及鼠疫流行,横山一县人民,竟死十分之六,灾情之惨,令人目不忍睹”[2]。又据当代地方史志记载:“民国二十年至民国二十一年陕北地区鼠疫流行,人口死亡严重。在晋陕两省的北部沿黄河十余县鼠疫流行,传染甚速,死亡人口很多……陕西佳县、绥德、吴堡、米脂、榆林、横山和靖边七县,约四百余村落,均感染腺鼠疫。1931年夏秋两季死亡约一万多人,秋冬,佳县木头峪、绥德义合、米脂和横山殿市又发生肺鼠疫,死亡人口剧增。后又蔓延至清涧、安定和保安,死亡人数迅速增加。”[3]这次灾情持续时间之长、受灾面之广及破坏程度之深百年罕见,其所引发的大量人口死亡或迁移,以及妇女买卖和经济萧条等社会问题使陕北地区出现持续性生存危机。为应对灾荒并做好善后处理,国民政府内政部遂令全面调查该省户口,1931年《新陕西月刊》第1卷第2期登载了官方调查的《陕北10县灾荒前后人口统计比较表》,1934年《统计月刊》刊发了《陕西省人口之估计》[4],文中附《陕西民国十七年各县户口统计表》和《陕西民国二十二年各县呈报户口计表》,及时公布了陕北1928年23县和1933年22县灾荒前后人口变化情势,这些资料能够帮助了解灾荒导致的人口问题的严重性,具体情况分见表1—3。

表1 陕北10县灾荒前后人口统计比较表(官方调查)

表2 1928年陕北23县户口统计表

表3 1933年陕北22县呈报户口统计表

表1中陕北10县1928—1930年人口增减情况为官方调查所得,从中可知除榆林灾后两年人口增加较快外,其他各县均呈下降态势。

表2表3中的县户数和男女人数原始数据源自李卓吾《陕西省人口之估计》(《统计月刊》1934年第4期),其余数字为笔者计算而得。由表2—表3可知,1928年陕北23县计有人口246 318户1 470 272人,其中男性799 418人、女性670 854人,平均每户5.97人;1933年陕北22县计有人口230 759户1 308 616人,其中男性707 870人、女性600 746人,平均每户5.67人。若不计甘泉县,1928年22县计有244 912户1 463 562人,其中男性795 499人、女性668 063人。两相对照,22县1933年较1928年户数减少14 153户、男性减少87 629人、女性减少67 317人、总人数减少154 946人,减少率为户数5.78%、男性11.02%、女性10.08%.甘泉县人口变化如取陕北1928年22县人口各项变化率,则1933年大致为1 325户5 997人,其中男性3 487人、女性2 510人。同时,陕北23县的户均人口亦由1928年的5.97人降到了1933年的5.67人,详见表4—表5。

通过表4—表5可推算,1933年陕北23县计有人口232 084户共1 314 613人,其中男性711 357人、女性603 256人。通过对1928、1930、1933年陕北各县人口变动情形分析,可得出以下结论。

表4 陕北22县(甘泉县除外)人口变化情况表

注:户数变化率=(230759-244912)÷244912×100%=-5.78%,其余各项变化率计算方式与此项相同。

表5 甘泉县人口变化情况表

注:甘泉县1933年户数为1406×(1-5.78%)=1325;男性人数与女性人数均以此计算方式得出。

第一,灾荒、瘟疫导致人口大规模死亡。据1931年《新陕西月刊》所载:“灾旱遍陕西,人民逃散死亡,及至村舍为虚名甚多,民国二十年后人口增加率骤变为减少率,灾荒中死亡人口与其灾前人口数之比较,在十七年以前,陕西又何尝不在天灾人祸之中?不过,因为自十七年起至十九年止,其灾情是空前的浩大……三年不雨,六料未收,以十室九空,久鲜盖藏之人民,遭此巨劫,于是饿殍遍野矣”[5]又据相关资料,“民国二十年陕西省总人口下降为8 971 665人,与民国十七年陕西总人口相比,下降了2 831 781人。直至民国二十二年全省被灾县由60个上升到90个,灾民达五百余万”[6]。“民国十七年至二十二年仅五年间人口减少一百七十万余人,假使每五年间或十年间遭受同样天灾一次,数百年后将成荒凉土,是不可不亟谋挽救者。”[4]陕北是陕西生态环境最脆弱地区,又远离政治、经济、文化中心西安,赈灾难度颇大,死亡人口较多。据上述人口统计数据推算,1928—1930年除榆林人口增数较大外其他各县均减少,府谷县人口问题最严重,两年间减少24 818人。1928—1933年间因天灾匪患等因素人口大约减少14 234户155 659人,其中男性减少88 061人,女性减少67 598人,鄜县、神木、中部、宜君、葭县、横山、安塞、保安、延长、定边、清涧各县人口与灾前基本持平,榆林(1928—1930年之间急剧增加,1930—1933年又急剧减少)、府谷、肤施、绥德、米脂、安定、延川、洛川、吴堡等县人口减少较多,宜川、靖边有所增加。

第二,灾民和难民向受灾程度小的县市或邻省流迁。自然灾害使农村生态遭到破坏,农民生活无以为继,除因灾死亡外,大量灾民和难民离村迁往经济条件好、交通便利、人口集中的地区以求生存。这主要体现在1928年后榆林人口暴增现象上,而“榆林毗连晋绥,接北蒙疆,现为北战场军事重要据点,所有绥蒙及晋西北各部队饷粮糈,均由榆林转拨前方各地,形成陕北金融之重心,于情于理成为灾后人口大迁移的主要去向……榆林因为陕北政治首善之区,机关学校大都集中该地,人口日渐增加,形成陕北区之大都市”[7]。由于风俗习惯相似和交通便利,迁往周边省份的灾民亦较多,“据本会陕北赈务总干事高厚儒君报告,本年(1929年)三月以后陕北灾民移居晋省及以东各省者日多,此数月间离陕出境者每月至少有二万五千人,故陕北近日人口锐减”[8]。

第三,买卖妇女现象普遍。据载,“陕北十七、八年大灾中,发生人口出卖事实……人口出卖最多之处,为横山县,共约三千人左右,次之为米脂西北乡,大约亦在五百人以上……当初人口每名可卖五十元(银圆),抽收人税之结果,人价每名低落至三十元”[9]。“陕北一带仍饿殍载途,据陕北来人说:该地居民已去十分之七八,所存者亦仅妇孺老幼,壮年男子早已奔赴四方。该地售卖妇女凡二十左右者以年岁计,每岁一元,但有购买者即随之以去。官府为贩卖人口,有干禁例,亦会出示严禁,但售卖又没有婚书载明为正式夫妇,官府亦无可奈何。”[10]“妇女虽比男子、老者死亡的数少,可是现今陕西人口中,妇女较男子比以前更少,其原因不外在灾荒中以女子为商品,换货币来,被人诱买到各地为维持男子的生活。”[5]灾荒中的妇女买卖问题不仅意味着无数女性的悲惨遭遇,也常常演化为影响地方社会秩序和人口变迁的重要因素,甚至成为历代政权赈灾进程中所必须面对的一个社会问题。

二、国民政府的赈灾及社会反响

大革命失败以后,中国革命进入了国民党新军阀统治时期。“宁汉合流”及“东北易帜”之后,南京国民政府形式上统一了全中国,但它的“统一”是表面的和不稳定的。1931年“九一八”事变爆发后,中日矛盾不断加剧,此时的国民政府并无太多精力顾及西北地区这场突如其来的大灾荒,赈灾救济工作深受影响。事变之后蒋介石提出了“攘外必先安内”方针,主张将国民党军队主力用于“剿共”及平息新军阀混战,政府更是无暇顾及陕北的民生问题。随着灾情不断蔓延,各地请求赈灾的呼声越来越高,大量难民亟待政府救济,据报载:“查全陕人口,一千一百余万,死亡者,已百余万人;一等待赈之灾民,二百五十八万一千余人,二等待赈灾民,凡一百七十余万人;和三四等待赈灾民,共六百零二万九千余人”,“陕西全境共九百四十余万口,去岁迄今被灾而死者,二百五十万,逃者约四十余万,现存六百五十余万,急切待赈者,须在五百万人以上”[5]。陕北在这次灾荒中形成的社会问题主要表现在人口减少与耕种田地之间的关系变化,以农业为生活基础的陕北一旦农村人口剧烈减少,对农业经济的恢复和生产有重大影响,人口流动导致大量土地荒芜,生产要素和经济秩序都遭受破坏。农村经济的恢复发展与耕种田地关系密切,这是保证人口稳定增长的前提。陕北贫困问题解决的先决条件即怎样救济灾荒,稳定人口,恢复田耕,谋求农业经济的发展。

面对此状,陕西省政府成立了赈灾机构主持救灾,对灾后人口救济和安置工作做出最大努力,如“陕西合作委员会为着救济陕北农村,呈准蒋委员长,饬由农民银行拨款廿万元增办农贷。该行于二月廿七日派员前往贷放,并限一个半月办竣”[11]。陕西省救灾联席会议拟定以挖井开渠推行区田,购米平粜,为农民购置牲畜、添设农具,设立农村银行等,为减少自然灾害提倡植树扩大森林面积,发展农村购买及贩卖合作社,改善教育、卫生、娱乐等举措,旨在减轻民众负担,恢复经济,发展人口[12]。还有报道呼吁国民政府如是做:第一,政府以政治的力量招徕因天灾潜逃者返回陕北原地,使其立足农村,仍从事农业生产。据可靠调查,流离在外的农民,渐归原处,但其原来耕种田地,多以不为己有。第二,凡在灾中被卖之妇女,现在其自愿还原有家庭者,准予无条件的听其自由。各县因在灾中受困被人卖之妇女,现今其家庭渐次恢复,自身愿意还原有家庭者而不能,常引起诉讼。第三,从多方面去提高妇女地位,准予私生子在法律上有地位,多多改善育婴堂和孤儿院[5]。

然而,国民政府救济不力致使民怨沸腾。据报载:“各处出卖田产着日众,仍是无人问津。各处老弱残废的乞丐,仍是举目皆是。各处破败不堪的形状,或者较昔尤甚。各处敲诈小民的贪污豪劣,仍旧活跃得很……基此最简明的发展看来,我认为他们那些救济工作是绝对不能挽救那农村破产的危机。”[13]国民政府的很多赈灾方法并未付诸实践,灾荒持续时间之长,受损之大与政府防灾救灾不力也有一定的关联。广大灾民在无物可食的情况下,开始向地主和富商要粮,吃大户的情况在陕北极为广泛,1929年灾民和流民走投无路时,为了获取生存机会滋生为土匪,“绥、米、佳、清、吴等县及镇川发生了农民吃大户、抗税、抗捐风暴”[14]。到1934年“陕甘宁青现在同闹着粮食恐慌,饥饿的灾民一天比一天多,距离着死亡一天比一天近……宁夏一斗糜子米价钱涨到十元,一元钱仅能买麦粉三斤,陕北一斗小米卖到四元钱,尚无买处,甘肃灾民有全身衣服者,仅十分之三”[15]。社会冲突和社会秩序混乱产生了诸多社会问题。这也是后来红军长征能够在陕北站稳脚跟,陕北能够成为中共领导的现代革命圣地与陕北大灾荒引发的基层社会变动存在着一定关联。人民的贫苦程度与其革命性息息相关,政府对灾荒人口问题的重视程度直接决定了其政权的稳定性及延续性。

三、边区政府的灾荒救济与人口发展

抗战全面爆发后,根据国共两党合作抗日协议,原陕甘宁革命根据地苏维埃政府驻西北办事处正式更名为陕甘宁边区政府,辖域包括陕西北部、甘肃东部和宁夏东南部地区,以陕北为主。边区政府将抵御自然灾害与发展人口生产视为必须解决的社会问题,“号召各地党、政、军机关和全体共产党员,认识灾荒乃是一个对人民负责的问题,一个政治问题,号召协助和发动全体人民,用一切办法防旱备荒,战胜死亡的威胁”[16],以“在赈济工作中,提高人民拥护政府的热情,使人民与政府更加亲密起来”[16]。1928—1933年的大灾阴霾尚未退去,1937年陕北又“旱荒”与“淫雨”并灾[17],1940年“夏秋灾情奇重,为十年来所罕见,水旱风雹交相侵凌,全边区受灾区达22县1市,灾民689 342人,损谷禾298 961亩,损牲畜8 692头,瘟死2 205人”[16]。1941年各县因“三年大旱,灾民野草食尽,继以牛粪,饿殍遗尸亦复争食,惨不忍闻”[18]。1943年“旱、雹、霜、冻是抗战来最厉害的,损失粮食达656 043石,受灾重者达544 800人”[16]。1945年春夏普遍遭受旱灾,而入秋后因雨量增多又遭雹灾,边区32个县市遭雹灾者达26县,雹灾之后又遭霜灾冻灾,人民损失严重[16]。在此情势下,边区政府成立了救灾总会,发放粮食赈款,积极组织赈灾,动员一切力量战胜灾荒以减少人口伤亡;同时推行增加人口数量及提升人口素质的应对措施,以免造成人口大规模死亡或流迁。

第一,赈抚灾民,招徕移民。陕甘宁边区政府是国民政府承认的合法地方政府,1939年国民政府“中央拨来赈济洋10万元,3万元急赈、7万元办难民工厂以工代赈”,1942年“国民政府赈委会拨给赈灾款30万元,分发绥德12万、延市11万、延安县7万,由当地政府负责赈济灾民”[16]。同时,边区政府亦采取了相应措施:一是灾情重者由政府拨粮拨款直接救济,进行募捐或农贷,减免灾区救国公粮负担;二是以互助互济办法提倡灾民自行谋生,鼓励修路和建筑水利、建设难民工厂和发动运盐或纺织以工代赈;三是发起防旱备荒运动,采取生产节约、种小日月庄稼、抢种干种补种、修水地打井、增种田禾蔬菜,以及动员群众建立义仓与救济仓贮藏粮食预防旱灾等措施,尽可能解决灾民、难民和移民的生活问题;四是从制度层面形成灾民、难民及移民救济政策。1940年3月,边区政府做出《陕甘宁边区优待外来难民和贫民之决定》,规定凡沦陷区或非沦陷区难民和贫民如自愿移入陕甘宁边区居住从事劳动生活者均可移入,并可向移住区政府请求登记与优待;凡移入边区难民或贫民可享受免纳2—5年土地税、酌量减少或免除义务劳动、有选举权和被选举权、免费教育、选择正当职业等优待权利[19]。还公布了《优待难民办法》(1941年)、《陕甘宁边区优待移民实施办法》、《陕甘宁边区优待移民实施办法补充要则》(1942年)及《陕甘宁边区优待移民难民垦荒条例》(1943年)[20]等政策以安抚流动人口。

陕北尽管条件艰苦却是外来人口的主要迁入地,1937—1945年边区各级政府共安置移难民63 850户266 619人,这些人大部分参加了农业生产[16]。酌适安置沦陷区及邻境移来的灾难民33 735户170 172人[16]。抗战时期山西大部分地区为日本占领区,且经常发生战争,民众为躲避日寇及战乱逃往陕北,这也是造成抗战期间陕北人口不降反而增多的一个重要原因。《解放日报》曾载文指出:“我们不怕来的人多,愈多越好,我们只怪历史上给延安县遗留的人口太少了,给我们发展生产造成许多困难,假如在二三年后,延安人口达到十万人口以上,那我们的工作,将是另一番现象了。”[21]这种以移民为主体的人口增长为农业生产和兵力补充提供了可靠的保障,有力地抵御了自然灾害,促进了经济发展。

第二,推行婚姻新政改变民众婚姻观和生育观。婚姻新政是相对封建社会旧的包办买卖婚姻制度而言的新型自由民主的婚姻制度,婚姻法令是实施婚姻新政的法律依据,边区人口的高自然增长率和高死亡率是以低婚龄和高出生率为前提的,归根结底还是传统社会包办婚姻制度所致。边区妇女早婚习俗影响妇女生育健康和婴儿存活率,民间固有的生育特征为“三低四高”,即低婚龄——高出生率——高不孕率——高死亡率、低智商——低寿命[22]。政府充分认识到早婚的社会危害,遂改良婚姻制度,此举既关乎妇女的现实处境和地位改善,又是边区政权吸引妇女支持革命和参加生产的重要因素。

1939年4月边区政府公布《陕甘宁边区抗战时期施政纲领》和《陕甘宁边区婚姻条例》,两者在婚姻问题上的基本精神一致。条例规定男女婚姻照本人之自由意志为原则;实行一夫一妻制,禁止纳妾和童养婚,禁止包办强迫及买卖婚姻;婚姻年龄男子须满20岁、女子须满18岁为原则;结婚双方须向当地乡政府或市政府请求结婚登记,发给结婚证;禁止近亲及患恶疾者结婚;男女一方有重婚行为、感情意志根本不合、虐待他方、与他人通奸等可向政府请求离婚;男女双方愿意离婚者须向当地政府请求离婚登记,发给离婚证。此外,对离婚时子女及财产关系亦做了相关规定[23]。《陕甘宁边区婚姻条例》确立了婚姻以个人自愿为前提,反对传统包办婚姻,实行离婚自由,偏重于保护女性,使妇女从传统束缚中解脱出来。同年,还公布了《陕甘宁边区禁止妇女缠足条例》及执行女子财产继承权、反对溺婴等训令,这为妇女获得政治、经济、文化及社会地位上的平等权利提供了法律依据[24]。1941年5月公布的《陕甘宁边区施政纲领》规定:“依据男女平等原则,从政治经济文化上提高妇女在社会上的地位,发挥妇女在经济上的积极性,保护女工、产妇、儿童,坚持自愿的一夫一妻婚姻制。”[23]1944年初,边区政府颁行《修正陕甘宁边区婚姻暂行条例》规定:在陕甘宁边区实行男女结婚自由制度;实行一夫一妻制,禁止多妻多夫;实行男女结婚、离婚自由,但均须政府批准。将婚姻年龄男女各减小2岁(即男满18岁、女满16岁);少数民族婚姻须“尊重其习惯法”;将《抗属离婚处理办法》的基本内容正式列入条例之中,“抗日军人之配偶,在抗战期间原则上不准离婚”,保护抗日军人配偶等婚姻制度等[19]。边区政府采用行政手段颁行的保护妇女权益的婚姻法规对人民生活产生了重大影响:一是民主政权重视妇女在社会革命中及作为人力资源的作用,从政治、经济、法律上努力提高妇女地位,积极改善妇女生活和自身处境;二是外地知识女性将妇女解放、婚姻自由、男女平等的新思想带入边区农村社会,在各个方面不断影响着当地妇女的婚姻观和生育观,有助于逐渐摒除传统封建陋习,保证人口稳定增长和人口素质提高。

第三,积极发展医疗卫生事业,降低人口死亡率。陕北农村传统的民俗民风制约抗灾能力,如普遍存在的巫医神汉为人治病的落后状况影响人民身心健康,妇女、儿童和婴儿疾病与死亡成为一个突出问题。医疗落后和不卫生习惯导致传染病发病率高,如在普通卫生常识方面存在的人畜同窑、不打扫窑院、蚊蝇虱子乱飞乱爬、不洗脚洗澡、不晾晒被褥、不换洗衣服、吃食不忌生冷等现象都使群众健康受到严重危害,“人民的平均人口寿命只有35岁”[25]。1940年3月14日《边区医院院长报告》指出:“妇女患病的极多,约占46%~62%,有的地方高达80%,最严重最普遍的是妇科病,致使许多妇女不能生育;婴儿的死亡同样也很严重,延安市北郊乡儿童的死亡率为出生率的65%以上,34个婆姨平均每人生了7个孩子,每人死了5个孩子”;“卫生条件极差,缺医少药,人畜死亡率很高,婴儿死亡率达60%,成人达3%;全区巫神便达两千人,招摇撞骗,为害甚烈。人民不仅备受封建的经济压迫,而且吃尽了文盲、迷信、不卫生的苦头,人民的健康和生命得不到保证”[26]。由于长期经济贫困和医疗条件落后,陕北人口发展一直处于低水平徘徊状态;同时,社会自我调节系统及保障体系尚不健全,脆弱的农村家庭经济往往经受不了兵荒之乱,遇到灾荒之年人口流亡现象更严重。

边区政府不仅建立起一套医疗卫生体系和大量的新式医院,还制定了一系列医疗卫生工作的方针政策,通过卫生竞赛、模范村评选等活动,改善卫生状况,推广人畜分居,修建厕所,改造饮水环境等。如陇东分区曲子县天子、马岭等地群众新修厕所1 551个,打井眼21眼,人畜分居25户[27]。边区政府采取多种办法解除人民痛苦,利用中草药接种疫苗来加强对疫病的预防和控制。中央卫生处门诊部定期为儿童种牛痘、为群众打预防针,据1943年统计共在23个单位给1 963人种了牛痘,在24个单位给5 592人打了预防针[28]。1945年华池县保健药社的工作人员下乡为210名儿童接种了牛痘疫苗[29]。边区医疗卫生机构推行和普及新法接生,中央医院1940—1941年两年收容的565个产妇中仅2人死亡,死亡率为0.36%,而1942—1943年两年住院的893名产妇中则无人死亡[16]。由此可见,边区政府对孕产妇重视程度及在保健方面取得的成绩。

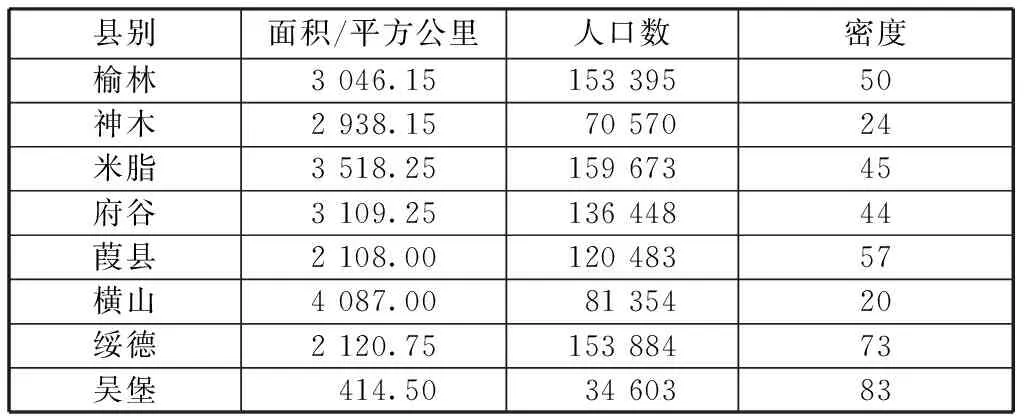

陕甘宁边区政府建立之初总面积为129 608平方公里,1937年12月人口约为200万。1942年,边区政府共设有32个县市,但实际控制面积则比抗战初期要小。1938—1942年间,国共之间的摩擦不断升级,国民党政府先后占去淳化、旬邑、正宁、宁县、镇原、预旺等六个县城,面积达30 640万平方公里,占边区总面积24%,人口约50万,为边区总人口1/4[1]。据1941年《西北研究》刊发的《陕北榆林经济概况》所载,榆林人口为153 395人,神木为70 570人,米脂为159 673人,府谷为136 448人,葭县为120 483人,横山为81 354人,绥德为153 884人,吴堡为34 603人,见表6。

表6 1941年榆林与邻近各县面积及人口数

资料来源:梨小苏《陕北榆林经济概况》,《西北研究》1941第4卷7期,第27页。

对比1933年陕西官方统计结果,榆林人口94 448人,神木100 841人,米脂121 650人,府谷115 007人,佳县120 240人,横山71 717人,绥德168 507人,吴堡26 142人[4]。显而易见,1941年榆林、神木、米脂、府谷、葭县、横山、绥德和吴堡的人口增加迅速,再看1941、1944年人口比差,见表7。

表7 1941年与1944年边区人口分布与密度对比

资料来源:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》(第一编总论),第11-13、15页。

1941年陕甘宁边区各县区划人口统计表中共有29县,180区(缺米脂、佳县),1 085乡(缺延市、米脂、佳县),6 709行政村(缺米脂、佳县),辖区人口计202 293户1 342 634人,延属分区为410 468人、绥德分区544 557人、陇东分区204 768人、关中分区115 091人、三边分区67 687人;人口密度最高的绥德分区每平方公里49.5人,最低的三边分区则2.6人;户均人口为5.3人,其中直属区和绥德分区5.0人、关中分区7.1人、三边分区4.7人、陇东分区5.7人。由此可见,边区辖域平均每户人口数由1928年的5.97人降到1933年的5.67人,又降至1941年的5.3人,家庭人口结构模式逐渐从联合家庭向直系家庭过渡。据边区民政厅统计1944年3月边区总人口为1 424 786人,延属分区374 297人、绥德分区521 552人、陇东分区262 184人、关中分区121 200人、三边分区145 553人。两者人口总数对比,三年间增加了82 152人,增长比率为20.4‰,人口密度普遍比1941年增大,说明边区辖域人口的机械增长和自然增长很快。1946年10月边区政府选举委员会提供的统计资料显示,延安市区居民人口总数是12 370人,陕甘宁边区人口总数是1 593 950人,这不包括党政军学的“公家人”。又据边区民政厅统计,1937—1945年边区共接收移民63 850户,人口266 620人。外加5 000多还乡难民,人口总迁移量达到316 620人。全边区农村总人口中全劳力高达308 760人[30]。边区政府的救灾机制和社会改造扭转了1928—1933年大灾荒引发的大规模人口死亡及向外流迁局面,使得抗战时期陕甘宁地区人口呈现出快速增长状态,人口结构渐趋稳定。

四、结语

综上所述,抗战前后陕北的人口变化与国共赈灾有一定关联,实际上人口变化的原因是多方面的。英国经济学家马尔萨斯指出:中国是一个现实性抑制占主导地位的国家,而饥荒是抑制人口增长的重要因素。衡量任何国家人口真实而持续不断增加的唯一正确的尺度是生活资料的增加[31]。抗战前国民政府对陕北的把控极其有限,抗战后陕北作为中共中央及边区政府所在地,较之全国许多地方相对安全稳定。中共所倡导的土地革命使得农村阶级关系发生了变化,90%以上的农民约一半以上分得了土地,粮食生产的增加则带动了人口增殖[3]。概言之,边区政府增加人口的主导思想为:一是改善人民生活,提高出生率,降低死亡率;二是实行移民招徕人口,吸纳人才,大量男女奔赴陕北参加革命与生产,带动了边区各方面的发展,人口始终处于增长状态;三是鼓励生育,反对堕胎,保护孕产妇、婴儿及儿童,进而增殖人口并实现“人财两旺”的目标。尽管1945年12月林伯渠在边区参议会关于《边区民主政治的新阶段》报告中提到“迄今还存在着百分之三(成年)和百分之六十(婴孩)的死亡率(还有占国民经济重要部分的牲口死亡也是很严重的),还存在着百分之九十的文盲与迷信,封建文化残余还在多数人的脑子中存在着”[32],但可以肯定地说抗战时期边区政府实施的人口策略极大地促进了农村人口结构的稳定,降低了灾情对人民生活的影响,保证了生产发展并有力支援了抗战。