功能性支配视角下聚众斗殴罪论析

——从积极参加者入手

2019-01-14辛旭东周高赞

辛旭东,周高赞

(东北林业大学 文法学院,黑龙江 哈尔滨 150040)

我国《刑法》第292条规定的聚众斗殴罪处罚的主体仅限于首要分子和其他积极参加者。由于《刑法》对首要分子作出了明确的规定,实务和理论界对这一主体的认识是相同的。但是,《刑法》没有明确规定“其他积极参加者”具体所指,导致实务和理论界的理解和认识产生分歧。

一、“积极参加者”被认定标准的司法现状

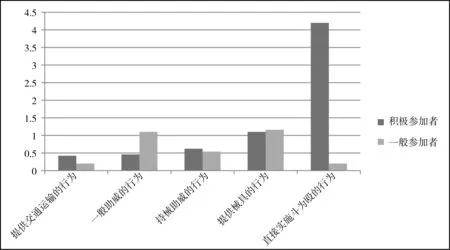

聚众斗殴罪罪状表述简单,积极参加者与一般参加者难以区分。最高人民法院、最高人民检察院对此并没有明确的司法解释。“两高”的指导案例中也没有对该问题的指导性示范。本文以中国裁判文书网2017年500起聚众斗殴案例为研究对象,发现被认定聚众斗殴罪积极参加者的五种情形。具体如下:

图1 2017年500起聚众斗殴案积极参加者被认定的五种行为分布

由此可见,多数司法人员认为聚众斗殴罪积极参加者是指直接实施斗殴的行为人。而对于其他四种行为,不同的司法人员认知不一。图1也说明我国司法实务界对聚众斗殴罪积极参加者标准不一,且存在对同种行为不同处理的情形。

二、“积极参加者”被认定标准的理论观点与评述

(一)综合说

综合说认为,“积极参加者是对参与聚众斗殴活动的人参与程度的评价,这种评价既要考虑实施犯罪的危害行为在聚众斗殴中作用的大小,也要考虑行为人参与聚众斗殴的主观恶性的轻与重。”[1]综合说从主客观相一致的角度来被认定积极参加者是值得借鉴和提倡的。犯罪本身就是主观和客观的统一体,它不仅要求行为人实施侵犯法益的行为,并且要求行为人在实施行为时明确行为的意义。对聚众斗殴罪积极参加者主客观的把握也是对行为人犯罪本质的一种理解,但该学说不能适用于所用的情形。就主观恶性而言,行为人直接实施斗殴对社会的危害性非常直观、明显,但对其他四种情形不能一概而论。另外,该学说的实践意义不强,行为在聚众斗殴中作用的大小很难用量化的标准来衡量。

(二)客观说

客观说认为,聚众斗殴罪的积极参加者是指行为产生严重后果或者在斗殴中发挥重要作用的行为人。这也是多数学者采取的观点。传统客观说认为,聚众斗殴罪中的“积极参加者”是指在聚众斗殴中发挥主要作用或者在斗殴中直接致死、致伤他人的人。[2]现代客观说认为,积极参加者中的“积极参加”指的是参与斗殴的实行行为,“积极参加”在实行行为中起主要作用。故积极参加者指实行斗殴行为的主要实行者,而不包括次要的实行者、一般的帮助者。[3]依据传统客观说,没有造成此类严重结果的行为人、助威人员、提供帮助的人员均不是积极参加者。很显然,传统客观说缩小了法益保护的范围。现代客观说提出的积极参加者系斗殴行为主要实行者的标准是值得提倡的,但现代客观说排除次要的实行行为、一般的帮助者以及助威者。笔者认为,这混淆了积极参加者与主犯的内涵,聚众斗殴罪的积极参加者并不能与主犯等同看待。积极参加是否起到主要作用、达到被认定主犯的程度,并不影响对积极参加者的被认定,其被认定的关键在于参与行为对斗殴产生的支配性的影响。

(三)主观说

主观说认为积极参加者是指具有主观上积极参与的行为人。该学说分为主动说和恶性程度决定说。主动说认为“积极”表明了参加者在整个犯罪活动中的态度是主动的。[4]很显然,主观说认为行为人在斗殴中的主动性是被认定积极参与的关键。“积极”所体现的主动性一方面体现出行为人参与聚众斗殴的热切期望,另一方面体现出攻击性。具有攻击性是被认定参与人主观恶性和行为危害性的重要表现。行为人的主动性突出的是先导性而不是被动性。依据主观说,主动要求参与斗殴的行为人应被认定为积极参加者,但那些被动提供交通等帮助、助威的人员难以适用该标准。恶性程度决定说认为被认定聚众斗殴犯罪中“其它积极参加者”的关键是分析行为人在聚众行为或斗殴行为或聚众斗殴整个过程中的客观行为体现出的主观恶性的大小,而不是单纯看其斗殴行为对危害后果的发生所产生作用的大小。[5]依据恶性程度决定说的观点,被胁迫参与斗殴的行为人并不能被认定为积极参加者,而提供交通工具等帮助、助威的人员反而可以被认定为积极参加者,这不符合形式逻辑。

三、日本刑法典的规定及启示

日本刑法对参与斗殴人员的行为模式明确规定为三种类型。

第一种情形是直接实施伤害的行为。行为人直接实施伤害行为并产生后果的,如伤害罪、同时伤害罪;行为人直接实施伤害行为没有产生后果的,如暴行罪。日本刑法学界认为,暴行和伤害的行为属性是一致的,二者的区别在于是否产生了刑法意义上的结果。上述情形在日本刑法典中属于对个人法益的侵害,而聚众斗殴罪在我国刑法典中属于对社会法益的侵害,故斗殴中是否产生伤害结果不是被认定积极参加者的关键。

第二种情形是准备凶器集合的行为。日本刑法第208条规定,二人以上的人出于对他人的生命、身体或财产共同加害的目的而集合的场合,准备凶器或知道有此准备而集结的,系准备凶器集合罪。[6]这里的集合是指为了共同的目的而准备凶器或明知备有凶器而在一定的场所聚集在一起的行为。日本通说认为,本罪对个人法益和社会法益都具有抽象的危险。聚众斗殴罪同样侵害和危险社会法益和个人法益。我国刑法中聚众斗殴罪处罚的主体是有选择性的,与日本刑法中准备凶器集合的行为略有不同。该种行为人能否被认定为积极参加者,关键在于其对聚众斗殴产生何种影响。

第三种情形是助威模式。该种行为模式主要是指参与到伤害他人的群体性行为之中,但是没有亲手伤害他人的情形。对于该种情形,日本法有两处予以规定。一处是日本刑法典第206条现场助威罪。依据日本刑法的观点,本罪行为是在该犯罪现场实施煽动、强化行为人的犯罪意思的行为,通过“起哄者”的“煽风点火”,使本来不会发生的伤害或者伤害结果成为现实。另外一处是日本刑法典第106条骚乱罪,对指挥他人或带领他人助威的以犯罪论处。这里的“助威”是指增加骚乱的气势或者是增强骚乱的效果而积极活动的行为。

从规定来看,助威强调的是对预想结果的有效性,另外骚乱者的责任主体还有附和随行者。笔者认为,这一主体也是助威的一种。虽然附和随行人员也参与到骚乱之中,但是行为人并没有实施暴行、煽动等行为。附和随行人员的行为实质是通过参与骚乱增加己方群体庞大的气势,这种气势是心理上的助威,而不是对骚乱结果具有有效性助威。我国《刑法》第292条把首要分子与积极参加者的量刑等同看待,可见其危害性相同。就图1一般助威和持械助威来说,助威的有效性表现为对斗殴的实质性作用。总之,助威行为只有对斗殴产生促进、加功等功能性支配作用,才可以与首要分子等同看待。

四、聚众斗殴积极参加者的被认定标准——基于功能性支配的视角

所谓聚众斗殴罪的积极参加者是指参与聚众斗殴并直接实施斗殴行为,或者虽然没有直接实施殴斗行为,但对聚众斗殴行为具有帮助、促进和加功等功能性支配作用的行为人。这种功能性支配作用包含两种:直接的功能性支配作用和间接的功能性支配作用。

(一)直接的功能性支配作用

行为人只要在明知或者可能发生斗殴的情况下前去相约地点,均属于参与聚众斗殴的行为。侵害法益的程度究竟有多重才可以被认定为犯罪,是一个刑法规范的评价问题。我国刑法不像日本刑法,“附和随行人”也要受刑法处罚。我国刑法明确把积极参加者与一般参加者区分开来,仅对积极参加者入刑处罚。从我国刑法第292条文义解释来看,积极参加者的积极破坏性和主观恶性是立法处罚行为人的实质所在。笔者认为,积极参加者的被认定标准之一就是行为人直接实施了斗殴行为。这种行为是破坏社会管理秩序最直观的体现,是使民众产生恐慌心理、打破社会秩序有序性和稳定性最有力的证据。这也体现出行为人热情参与、渴望追求结果发生的主观恶性。这就将被纠集之后仅仅跟随前往、尾随参与、没有直接对对方实施不法有形力的“附和随行人员”排除在犯罪之外。

(二)间接的客观功能性支配作用

在实施助威和帮助行为时,行为人对聚众斗殴发挥的是间接作用。如果这种间接作用对聚众斗殴具有帮助、促进或者加功等功能性支配的效果,则应被认定为积极参加者。

1.持械助威

一般意义上说,械具的作用力比用身体部位直接打击的威力要大。但是,持械助威是否必然被认定为积极参加者呢?笔者认为,被认定持械助威为聚众斗殴罪积极参加者的标准在于该种行为是否对聚众斗殴行为具有帮助、促进和加功等功能性支配作用。如果有,应当被认定,反之则不应被认定。具体来说,行为人持械参与斗殴而没有实施斗殴行为时,如同日本刑法骚乱罪的附和随行者,行为人通过参与斗殴增加己方群体的气势。这种气势是心理上的助威,对聚众斗殴不具有有效性的影响,应被认定为一般参加者。而持械行为人具有指挥、鼓动、怂恿他人参与的行为时,不仅仅追求斗殴结果,而且为斗殴结果的发生积极活动,则此时持械行为人对斗殴的发生、发展以及结果的发生具有客观支配性作用,应当被认定为积极参加者。

2.一般助威

这种行为模式包括不做任何行为、不发表任何言论,单纯站脚助威;还包括不做任何行为,但用鼓动性语言等鼓励、怂恿己方人员。前者是参与人跟随他人前去斗殴现场,代表某一方成员,以个体的存在形成人员数量的优势,给己方斗殴人员进行心理助威,给对方以数量优势的威胁。这种助威仅仅是心理上的助威,对他人难以产生有效的影响,并不能与直接实施斗殴的人员一起支配聚众斗殴的结果,对聚众斗殴没有客观支配性的功能,此种情形不应以犯罪处理。对后者也要区别不同的情况予以处理。鼓动、怂恿等语言要具有效果,才可以评定为具有支配性功能,进而被认定为积极参加者。其理由是己方人员在鼓动、怂恿下实施斗殴行为,说明鼓动、怂恿等言语行为加速了斗殴的发生、发展,对斗殴的结果具有客观支配性作用。否则,即使行为人具有鼓励、怂恿等言语行为,但是己方人员并不受其影响,那么行为人对斗殴结果就不具有客观支配的作用,此时应被认定为一般参加者。

3.帮助行为

(1)提供械具的行为

该种情形包括受首要分子指派和命令而提供械具以及自行主动提供械具两种情形。当行为人应他人要求提供械具时,行为人是否提供械具并不影响他人实施斗殴的主观愿望,行为人仅仅是他人实施斗殴的工具。此时,行为人并不能客观地促进、加速斗殴的发生、发展,不应被认定为积极参加者。行为人明知将要发生聚众斗殴时,自行主动为斗殴提供械具,此时参与斗殴的主观恶性明显,但也不应一概被认定为积极参加者。当行为人自行主动提供的械具被己方部分或者全部人员直接用来实施斗殴时,提供械具的行为与持械斗殴的行为共同支配了斗殴的结果,此时应当被认定为积极参加者。相反,仅仅提供械具,但械具并没有被使用,那么械具对聚众斗殴的发生、发展、局势的加剧与否并不起客观的支配性作用,则此时的行为系一般性的帮助,应被认定为一般参加者。

(2)提供交通运输的行为

聚众斗犯罪一般表现为结伙进行打架斗殴。该种犯罪往往要进行交通运输,从一个地点达到斗殴地点。笔者认为,行为人仅仅实施提供交通运输运送斗殴人员的行为时,并不能被认定为积极参加者,即使提供交通运输者属于斗殴一方,也不应被认定为积极参加者。其理由为:第一,行为人提供的交通工具本身并非一定直接作用于聚众斗殴的犯罪行为。第二,犯罪分子如果没有行为人提供的交通工具,也存在通过其他途径到达作案现场的可能。提供交通工具把犯罪分子运送到作案现场,并非犯罪结果发生的必然条件,而是充分条件。第三,犯罪结果是由直接实施斗殴的行为人造成的,而非由行为人提供的交通工具使然。