从圣人到君子:春秋士人的精神内核转向

2019-01-09徐佳超

○徐佳超

经史学家将春秋时期描绘成礼崩乐坏、王纲解纽的乱世,的确,在经历了异族破城,天子身亡的政治变革后,春秋士人对天命的信仰顷刻间崩塌,随之而来的是一种以人为中心的精神内核在士人群体的内心中慢慢生长起来。春秋士人的人格追求因此也发生了转向,由一味地圣人崇拜转变为城邦君子的精神塑造,由坚守传统的理想到呼唤现实的变革,他们不再是雍容的、平和的,而是变得急切和心事重重,于是,一大批普通的城邦君子生动活泼地跳跃到春秋的历史舞台上。

一、从圣人式人格追求到城邦君子精神塑造

《左传》中除子产、晏婴外,被直接称赞为君子的人物不多,其中有两人值得注意:其一是钟仪,《左传·成公九年》记载晋景公视察军府,看到楚囚而大感好奇,而后钟仪精巧的音乐演奏和得当的对答文辞,彻底征服了晋国君臣,范文子更是称赞到:

楚囚,君子也。言称先职,不背本也;乐操土风,不忘旧也;称太子,抑无私也;名其二卿,尊君也。不背本,仁也;不忘旧,信也;无私,忠也;尊君,敏也。仁以接事,信以守之,忠以成之,敏以行之。事虽大,必济。君盍归之,使合晋、楚之成?①

另一个是晋国武将狼瞫,《左传·文公二年》载狼瞫因崤之战的勇敢被提拔为车右,却在箕之战役被先轸罢免,狼瞫非常愤怒,但他没有听从朋友的怂恿杀掉先轸,狼瞫觉得杀掉先轸不合道义更不是勇敢,为国捐躯才是正确之途。于是在彭衙之战时,狼瞫孤军杀入秦军,令其猝不及防,晋军主力随之跟上,痛击秦军。君子情不自禁地赞叹到:

君子谓狼瞫于是乎君子。《诗》曰:君子如怒,乱庶遄沮。又曰:王赫斯怒,爰整其旅。怒不作乱,而以从师,可谓君子矣。②

钟仪之谓君子,在于他即使是囚犯也可以做到不卑不亢,从容不迫;狼瞫之谓君子,不仅是因为他的勇武,更在于他怒而不怨,顾全大义。结合这两个示例,我们大致得到了较为完整的君子人格标准,即君子必须有时刻牢记自己本分的仁德、能信守承诺、忠诚且没有私心、勇敢而又合乎道义,聪敏而又敬上,“这标志了春秋时代君子人格的成熟,君子完成了阶级称谓到人格术语的转变”③。

然而,在君子人格之上,还有一层更高的圣人境界。圣人境界才是春秋以前士人追求道德理想的最高目标。在经典的文献叙述中,圣人具有这样的历史任务和性格特征:

1.圣人是具有崇高道德水平和超群智力能力的人物形象

《周易·系辞上》谓:“圣人以通天下之志,以定天下之业,以断天下之疑。”④

《大戴礼记·哀公问五义》:“所谓圣人者,知通大道,应变而不穷,能测万物之情性者也。大道者,所以变化而凝成万物者。情性也者,所以理然不然取舍者也。故其事大,配乎天地,参乎日月,杂于云蜺,总要万物,穆穆纯纯。其莫之能循,若天之司;莫之能职,百姓淡然不知其善。若此,则可谓圣人矣。”⑤

在这些文献表述中,圣人是具有能够通达大道的智慧之人,其能够洞悉宇宙规律掌控万事万物;同时,圣人的行为和能力神秘而难以测度,超出了普通人的认知范围。⑥他具备了人类所能拥有的最高级别的智慧和美德,是“人伦之至”⑦“百世之师”⑧。这类代表人物如文王、周公,其个人高尚的品德修养和经国治民相结合,行善爱民,宽政减刑,勤劳苦作,宣传敬天保民,提倡明德慎罚,成为有周一代贵族子弟崇拜的圣人式奠基者。

2.圣人是器物的发明者、制度的创造者,⑨更是礼乐教化的承担者

《周易·系辞下》中记录了上古圣人的一系列发明创造,包牺氏“作结绳而为网罟,以佃以渔”⑩;神农氏“斲木为耜,揉木为耒,耒耨之力,以教天下”[11];黄帝、尧、舜“垂衣裳而天下治”[12]“刳木为舟,剡木为楫,舟楫之利以济不通”[13]“服牛乘马,引重致远”[14]“重门击柝,以待暴客”[15]“断木为杵,掘地为臼”[16]“弦木为弧,剡木为矢”[17];乃至以宫室代替穴居,以棺椁放置亡人,以书契易换结绳,圣人们为民众解决了衣食住行用等各个方面的困难,可以说,“百工之事,皆圣人之所为也”[18]。

圣人在完成了器物的发明制作后,又创制了有序的社会制度和礼仪法度来规范民众。如创立商业,“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所”[19];创立历法,“命羲和钦若昊天,历象日月星辰,敬授人时”[20],创建礼乐制度,使社会秩序而稳固。

“生存意义上的人,只是人的半成品。人之所以为人,必须完成思想的、道德的、智慧的、审美的等精神层面的升华与完善”,所以,圣人在完成了发明器物创立制度的任务后,要为人立德、立心,要完成礼乐教化,要督促“半人”升华为“人”。我们从“聖”字的字形上,也可以分辨出圣人的这种特征:《说文解字》中解释“聖”为“通也。从耳,呈声。”[21]按照《说文解字》的说法,精通一事也可谓之圣,并将其构成分为形旁“耳”和声旁“呈”。“耳”是听觉器官,敏锐的听觉成为“圣”最重要的构成单位。但许慎忽略了一点,查找甲骨文和金文中的字形发现“口”“人”同样是“圣”的组成单位,只是后来“人”逐渐抽象化为“王”,所见的字形与“聖”十分相近了。既然原字不是“呈”,那么就应该分开理解。“聖”除了敏锐的听觉能力外,还有能言善道德能力。至此,我们就能大致地推知,圣人既可以听取民众的诉求,发挥自己的智慧创造器物去满足人们的愿望,又可以将自己习得的天理和创立的制度告知民众,使生人活在有序的社会当中。《中庸》所谓“圣人之道,洋洋乎,发育万物”[22]就是这个道理。

3.圣人是严肃的道德符号

圣人在最初的文献当中,其实是共享的思想资源。儒家、道家、墨家都曾根据自身的价值立场有过不同的阐释。这其中儒家在经典化过程中,为厘定自己的思想,逐渐将圣人角色一一落实,追溯初始文献我们发现圣人其实是一个泛指的道德符号,圣人并没有明确地指向某一个特定的人物。

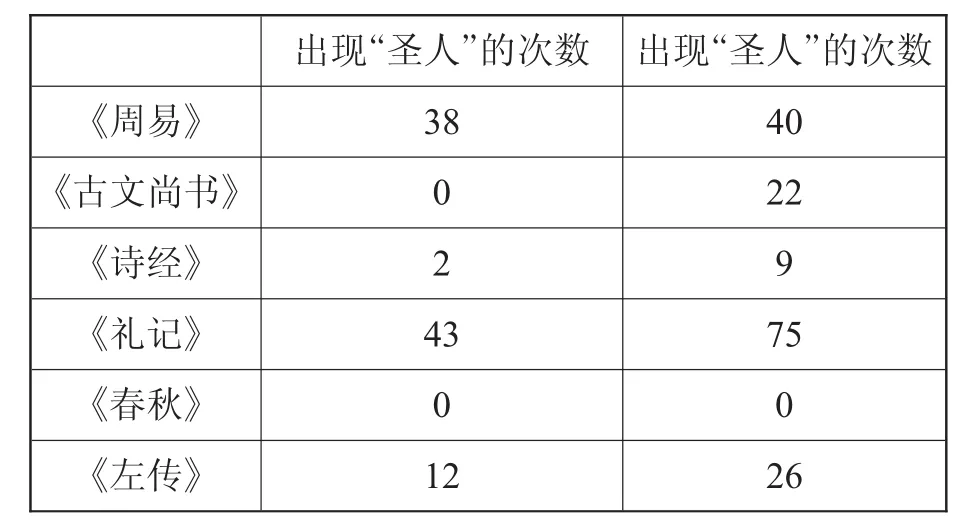

表一

从表一中我们可以看到各本经典文献中出现“圣”和“圣人”的次数,我们简单地做一个解释说明:

其一,《周易》中“圣”多于“圣人”两次是因为文中有“圣功”和“圣贤”两处。

其二,《尚书》中无“圣人”出现,却出现22处“圣”,这是因为经文中经常将“圣人”简化为“圣”,如《古文尚书·胤征》中“圣有谟训,明征定保”[23];“圣”在《古文尚书》除指称“圣人”外,另作“道德高尚”“圣明有远见”“圣人之道”等几个意思。

其三,《诗经》中“圣”与“圣人”的用法和《尚书》类似,不过有一例需要解释,在《小雅·十月之交》中有“皇父孔圣,作都于向”[24]句,其文意并不是称赞皇父是圣人,而只是感叹他见解高明有远见。

其四,《礼记》中初看“圣”与“圣人”次数差距较大,其实是“圣”与别的字连接使用的情况较多造成的,如“圣王”出现10次,“先圣”出现4 次,“圣者”出现 2 次,“圣帝”出现 1 次,如此“圣”在《礼记》中做人称代词的次数达到60次之多,剩余之数的用法则如《尚书》中类似,做形容词使用。

其五,《春秋》经文因为其极简的记录事件,文中并没有出现“圣”或“圣人”,我们补以《春秋左氏传》作为参考。《左传》中“圣王”出现3次,“圣哲”出现2次,“圣贤”出现1次,所以加上“圣人”12次,“圣”做人称指代18次,而剩余8次是形容词用法。

据上分析可以得出结论,当“圣”和“圣人”在文献中出现并作人称代词使用时,其并没有指代具体的人物角色,更没有类似“某某,圣人也”句式出现。作人称代词的“圣”或“圣人”在文献中的原始意义就是效法天地、创立制度、教化人伦的泛指。后来具体指称尧、舜、禹、汤、文王、周公的圣人角色,与后世儒家为构建思想传承体系而开具圣人名单有关。孟子《尽心下》道:

由尧、舜至于汤,五百有余岁,若禹、皋陶则见而知之,若汤则闻而知之。由汤至于文王,五百有余岁,若伊尹、莱朱则见而知之,若文王则闻而知之。由文王至于孔子,五百有余岁,若太公望、散宜生则见而知之,若孔子则闻而知之。由孔子而来,至于今百有余岁,去圣人之世,若此其未远也。近圣人之世,若此其甚也。然而无有乎尔,则亦无有乎尔![25]

在这段叙述当中,孟子将皋陶、散宜生等古代贤臣与尧、舜、禹等古代圣王并置在一起,认为只要是有功于民众和社会的人都可称为“圣人”,后世儒家沿着这一思路不断地凝练这份“圣人名单”,择选出每个时代最杰出的、贡献最大的人物推为圣人,最后基本确定下来的可称之为圣人的人物就是尧、舜、禹、汤、文王、武王、周公、孔子。

综上所述,“圣人”一词与“君子”不同,它在产生之初是符号化了的泛指人称代词,尤其是早期文献中这种倾向更明显。发展到孔子时代,儒家在其发展过程中,围绕着“圣人”观念构建了自身理论体系,并把圣人推到道德的至高点上,这种情况下,圣人的角色才被安置到具体的人物身上。

在厘清圣人特征和君子标准以后,从典籍记录中尤其是《左传》中可以明显感知到,春秋时期大力倡导的是君子形象,他们风度翩翩仪容不凡,但他们已经不再承担器物的发明创造和制度的有效建立这种重要职责,也不总是天赋异禀、卓尔不凡。他们以“君子”相称,更多地转向对自身修养的提高和对个人情感波澜的关注,这种转变不能说是对圣人境界的降格,而是通往道德至高点的实际操作。因为圣人已经建立了有序的制度和有用的器物,君子所要做的就是实验圣人的制度是否有效,这是时代赋予君子需要完成的第一要务。随着春秋时代环境的变换,一群摆脱了西周强力控制的、带着既怀疑和又自信这种复杂的心理的、自然的而不是神圣的、个人的而不是泛化的、平实可触的而不是崇高不及的城邦君子走上了历史舞台。

二、从坚守既定传统到审视现实情势

所谓“传统”,是从历史沿袭下来的思想、文化、道德、风俗、艺术、制度以及行为方式等。孔子就曾说过“述而不作,信而好古”[26],“好古”就是坚守既定传统,因为人们习惯于视传统为当前行为的指导,通过“引经据典”和“行为模仿”要求接受者相信传统的合理性,“传统”借用“以史为鉴”的外衣确定了自己的权威性。诚然,在农业文明的形态下,前人积累的丰富经验对后世具有重要的借鉴意义。这种心理甚至一直延续至今,当人们碰到棘手的问题时,往往会回溯往事追问历史。在长达242年的春秋时代,这种坚守传统的记载,在《左传》中很常见。

1.坚守传统:引经据典与稽古仿效

在《左传》中,坚守既定的传统表现在“引经据典”和“稽古仿效”两个方面。《左传》一书中,引用到的典籍大致包含《周志》《周书》《周易》《周礼》《夏书》《商书》《诗经》等等,其中引《诗》最为常见,据统计有270次之多。[27]《诗》相对于春秋之人算不得古书,因为三百篇中有一部分是西周初期的作品,其余诗歌是春秋当世之诗,通行的学术史一般认为春秋中叶《诗经》才被初步修订成集。虽为当世典籍,但是,士人们当时引《诗》赋《诗》已经非常普遍,从招待故旧亲朋到友邦走访到来、从订立盟约到君臣劝谏、从男婚女嫁到祭祖祭天……周人的生活时时处处流淌着诗意,这样看来,《诗经》在春秋时代已被尊为经典,“引诗”就是“引经”。《左传》书中当一事完结通常会出现“君子曰”句式,君子尤其喜欢用《诗》句作为评价标准,其目的就是坚守传统,提高说理的权威性。

同理,引《易》的目的也在于此,虽然引《易》还是以占卜吉凶为主,但也开始把卦象、卦爻辞当作说理的依据。如《左传·宣公十二年》:

知庄子曰:此师殆哉!《周易》有之:在师 之临 ,曰:师出以律,否臧,凶。执事顺成为臧,逆为否。众散为弱,川壅为泽。有律以如己也,故曰律。否臧,且律竭也。盈而以竭,夭且不整,所以凶也。不行谓之临,有帅而不从,临孰甚焉?此之谓矣。果遇,必败,彘子尸之,虽免而归,必有大咎。[28]

知庄子引用《师》卦的初六爻辞,证明先縠刚愎自用,违反纪律出师必败。类似的例子在秦国医和为晋君治病时也有体现。医和断定晋君的病因是女色过度,“疾不可为也,是谓近女室,疾如蛊”[29]。当赵孟追问“何为蛊”的时候,医和从三个方面作出了解释:“于文:皿虫为蛊。谷之飞亦为蛊。在《周易》:女惑男、风落山谓之蛊。”[30]医和的第三个解释就是通过引用《易》的知识对“蛊”做出说明。引《易》中的卦辞爻辞作为说理论据,说明当时《易》已不是作为纯粹的占筮之书来使用,《易》中哲学的光芒已经开始闪现。

春秋士人引《书》以加强说理是不争的事实,《左传》中大量引《书》即为明证。潘万木在其书《左传叙述模式论》中对《左传》引《书》做了详细的统计说明,并强调“《左传》之引《书》注重的是政治、道德和伦理,而且寓于其中的更多的是历史教训,在这一点上与其征引其他典籍是一致的”[31]。

引《诗》引《书》引《易》,实际上就是“引经据典”,其本质意义在于坚守既定的传统,昔日的经验通过言语记录传达到现世,使得后来人有了可供参考的经典范式,然而还有一种更为高阶的坚守传统的手段——稽古仿效,既遵循往事中既定的行为模式并将其作为解决问题的直接方法。

蔡穆侯将许僖公以见楚子于武城。许男面缚衔璧,大夫衰绖,士舆榇。楚子问诸逢伯。对曰:“昔武王克殷,微子启如是。武王亲释其缚,受其璧而祓之。焚其榇,礼而命之,使复其所。”楚子从之。[32]

遂以诸侯灭赖。赖子面缚衔璧,士袒,舆榇从之,造于中军。王问诸椒举,对曰:“成王克许,许僖公如是。王亲释其缚,受其璧,焚其榇。”王从之。迁赖于鄢。[33]

无论是许男还是赖子,在面对城破国亡的境地时都不得不屈身求饶,好在历史提供了可供参考的免祸保身的最佳方式——效仿微子启投降周武王的仪式,而这种方式屡试不爽,成功地解除了许赖两国亡国灭种的危机。许男、赖子效仿传统,实际上是自比微子启而将楚君比作武王,如此高的奉承之态满足了楚子的心理,既然战争胜利又获得“圣王”的称赞,楚子自然乐于效仿周武王的做法。

既然遵循传统可以免除祸患,那么违反传统一定会得到批判。昭公十五年,籍谈随荀跞到成周参加穆后的葬礼,葬礼结束后周景王责备晋国为什么不向王室进贡礼器,籍谈回答说晋不曾获得先王赐予的明器而拒绝进贡彝器,周王历数文、武、襄的历史,痛斥籍谈“女,司典之后也,何故忘之?”[34]昭公二十八年,叔向想娶夏姬的女儿被其母极力反对,向母强硬地辩解称“甚美必有甚恶”[35],并举例有仍氏漂亮的女儿和乐正后夔结合,其子被后羿所灭,又论说三代的灭亡和共子的被废,都是漂亮女子所害“夫有尤物,足以移人。茍非德义,则必有祸”。[36]诚然,向母反对叔向的亲事还有她自己的目的——她要求叔向娶自己族人,而且“红颜祸国败家”的类似言辞已经被否定掉,但是叔向的母亲在批评叔向的时候,援引前代的历史行为警告叔向违反既定的传统去娶一个漂亮的女子必然会招致惩罚。

综上所述,对于春秋士人而言,传统因为拥有了时间的长度而具有权威性,参考传统可以纠正当下谬误,坚守既定的传统被看作是理所当然的事情,这在一定程度上已经带有宗教崇拜的意味,或者说遵循传统已经在思想家们不断强化的作用下成为了中华民族的集体无意识。

2.从坚守古代理想制度到勇于尝试变革

坚守传统固然可以解决部分问题,但处在春秋这一变革时代,一味地仿效前贤无法改善本身所处的尴尬境地,郑国就是很好的例子。因为所处的地理位置比较特殊,在晋楚争霸的过程中,郑国处于斗争旋涡的中心,无论是和哪一方签订了盟约,郑国都是挨打的一方。郑国急于求变,因此昭公六年“郑人铸刑书”[37]晋国君子叔向极力反对这种行为,在写给郑国执政子产的书信中,叔向追忆了古代理想的制度,认为仁、义、信等美德的感染力和对前代圣王的仿效学习才是更有效的治理方法,刑书的写定会让民众抛弃礼仪转而以刑书为依据,从而加剧社会道德的滑坡,触犯法律的案件日益增多。子产的回信颇有些无奈:“若吾子之言,侨不才,不能及子孙,吾以救世也。既不承命,敢忘大惠。”[38]对于郑国的处境以及当时社会的整体环境,子产不无失落地表示,只能顾及到现世,至于子孙后世便无暇考虑了。吊诡的是,在叔向的言辞中还透露出,三代也曾在各自衰落的时期铸过刑书,从这一方面考虑,铸刑书这一行为到底是锐意革新呢还是效仿三代?也许我们从另一例铸刑鼎的例子可以得到答案,晋国的叔向在批评郑国不遵传统不学圣贤的23年后,即昭公二十九年,晋国也铸造了刑鼎。这一行为同样也遭到了孔子的严厉批评,“今弃是度也,而为刑鼎,民在鼎矣,何以尊贵?贵何业之守?贵贱无序,何以为国”[39]。孔子的批评传达出,铸造刑书刑鼎是抛弃了原来的传统规则,此举必将受到惩罚。这也侧面证明了子产实际上不是效仿三代,而是审视现实锐意求新。

郑国锐意求变的另一事例还是和子产紧密相连,鲁襄公三十年,子产参政进行改革,“使都鄙有章,上下有服;田有封洫,庐井有伍。大人之忠俭者,从而与之;泰侈者因而毙之”[40],田界的重新划分,意味着国家对所有土地的全面控制与管理,贵族私有的土地丧失了,因此子产遭到咒骂:“取我衣冠而褚之,取我田畴而伍之,孰杀子产,吾其与之。”[41]子产的改革其实只是转变了剥削的方式,原来贵族用以收取供赋的私有土地全部划归国家管理,但是新的生产方式刺激了生产发展,贵族们的实际收入并没有减少反而增加了,所以三年之后,他们又歌颂子产:“我有子弟,子产诲之,我有田畴,子产殖之,子产而死,谁其嗣之。”[42]子产的一系列变革缓解了郑国的内忧外患,使得郑国游刃有余地行走在各诸侯国之间。

3.从昂扬自信到自我保全

春秋以前的文献,尤其是那5篇著名的西周史诗——《生民》《公刘》《绵》《皇矣》《大明》,文中歌颂了西周历史上的英雄人物:后稷“播百谷”而开创了农耕技术,公刘为了振兴周族发展农业而迁都到豳,[43]古公亶父带领族人冲破异族的包围开辟了肥沃的周原,文王父子推翻殷商为开国奠定了思想文化基础,这一组英雄群像自信而昂扬,带领了周部族开创了震撼人心的百年基业。试看《周颂·执竞》:

执竞武王,无竞维烈。不显成康,上帝是皇。自彼成康,奄有四方,斤斤其明。

钟鼓喤喤,磬筦将将,降福穰穰。降福简简,威仪反反。既醉既饱,福禄来反。[44]

“上帝是皇”,抒发了宗周贵族们政权在手的豪情万丈,“奄有四方”流露出睥睨天下的自信,“磬筦将将,降福穰穰。降福简简,威仪反反”更是洋溢着从容而欢乐的气氛,士人的心态是昂扬的满足的,充满了积极向上的精神。

而时至春秋,随着王权的崩溃,西周的强盛变成了一抹回忆,傅道彬先生曾这样形容:“昔日巍峨的宫殿已经变成禾麦离离的田垄。西周王权的天命思想和神权观念也倒塌了,一种巨大的精神迷茫和心灵忧伤弥漫开来,《王风·黍离》是春秋人心灵世界的典型呈现。”[45]春秋士人在世事兴衰的历程进程中,从昂扬自信到忧心忡忡,在时代蕴积的悲凉氛围下,君子的精神内核渐渐转向了自我保全。

齐国的晏婴是《左传》中明确被赞赏为君子的人物,其巧妙地劝谏齐景公“踊贵,屦贱”[46]使得国家减省刑法、毁去新建宫室复其旧宅召回旧邻、拒绝赐予的城邑等等,这一系列的行为都是君子所为,然而当我们纵观晏婴整个政治生涯,其中的几件事例却值得得深思:

晏子立于崔氏之门外,其人曰:“死乎?”曰:“独吾君也乎哉,吾死也?”曰:“行乎?”曰:“吾罪也乎哉,吾亡也?”曰:“归乎?”曰:“君死,安归?君民者,岂以陵民?社稷是主。臣君者,岂为其口实,社稷是养。故君为社稷死,则死之;为社稷亡,则亡之。若为己死,而为己亡,非其私昵,谁敢任之?且人有君而弒之,吾焉得死之?而焉得亡之?将庸何归?”门启而入,枕尸股而哭,兴,三踊而出。[47]

晏婴在面对庄公之死的时候,反应是复杂的,他没有与子路一样选择以身赴死来实现忠君之举,反而是经过了深思熟虑之后才表现出悲痛之情,“枕尸股而哭”“三踊”带有明显表演的痕迹。晏婴提出“将庸何归”这个反问句,表明了齐庄公和晏婴并没有构成理想的君臣关系,他既不能赴死而显示忠君大义,又不想因为逃亡而背负罪名,只能在得到崔氏的许可后表演性质地哀恸一下庄公。晏婴的行为不得不让人产生怀疑,在这个故事中我们没有看到晏婴如君子般的果敢和坦荡,更多的是通过审视现实情况而采取行动进而自我保全。类似的事件还发生在襄公二十八年:

使析归父告晏平仲。平仲曰:“婴之众不足用也,知无能谋也。言弗敢出,有盟可也。”[48]

庆封要除掉子尾、子雅希望得到晏婴的支持,晏婴则委婉地含混过去,表明他既没有武力支援也不能够出谋划策,但是他也绝不会泄露消息。晏婴这种两不相帮保持中立的回避态度,在昭公十年再一次显现出来:

晏平仲端委立于虎门之外,四族召之,无所往。其徒曰:“助陈、鲍乎?”曰:“何善焉?”“助栾、高乎?”曰:“庸愈乎?”“然则归乎?”曰:“君伐,焉归?”公召之而后入。[49]陈氏、鲍氏、栾氏、高氏四大氏族在齐国掀起一场血雨腥风,晏婴表现得非常谨小慎微,他不加入任何一方,声称自己无处可归。他应该在发生动乱的时候进宫保护齐景公,但是晏婴没有这么做,因为当时高氏正在攻打景公的宫殿希望挟持齐君以发号施令,假如晏婴进宫了、那么就相当于站在了高氏、栾氏一方的对立面,所以,直到等来了景公的召唤他才进入宫殿。只有这样才能被认为是不反对任何一方,因为不论哪一方获胜,最后都不会再找晏婴的麻烦,保持中立才能自我保全。这也可以解释晏婴辞谢60个城邑的另一层原因,辞谢更多的财富不仅是彰显个人道德水平的高尚,更在于克制个人财富的增长可以避免招致君主和其他臣子的猜疑和嫉妒。[50]晏婴的行为已经超出了纯粹道德层面的考虑,更多表现为自我保全。虽然这样分析有些冷漠但我们不能过多的苛责晏婴,更不能否定晏婴的君子属性,在齐庄公的事例中,庄公本身并不是一个无辜的受害者,他不仅不具有继承君主的合法性,而且他淫乱臣下的妻子,在庄公被杀的过程中晏婴并不能及时制止弑君,因为庄公正是在淫乱崔杼妻子的过程中,被崔杼用计谋杀掉。崔杼和庄公都失去道德层面的支持,所以晏婴采取回避和妥协态度也可以理解了,这也反映出身处春秋时代士人君子在面对时代困境所呈现出的个人无力感,在不知道明天和意外哪个先到来之前,从昂扬自信积极进取转向到谨慎小心自我保全,似乎才是这一时期的新重点。

三、对待小人:从净化和到清除

站在圣人境界和君子人格对立面的,是小人行径。小人的含义起初也带有明显的阶级属性,在没有被放置在道德层面考虑之前,小人仅仅指代田野劳作者一类的形象。儒家经典文献中常常将君子与小人对举,当君子人格被塑造成了仁爱友善、忠诚守信、勇敢聪敏的高大形象时,小人的含义也渐渐转化为指称那些猥琐曲折、虚伪重利、随波逐流的人物。不过,对于小人的处理方式,圣人和君子有所不同,圣人更注重对小人的净化,使之成为可教化之人,而君子对小人的态度,往往是极力地驱逐和清除。

1.圣人对小人的净化

圣人是德行圆满的理想境界,但从传统文献中看,圣人的含义与君子、小人一样,最初也都具有阶级属性,儒家公认的几位圣人——尧、舜、禹、汤、文、武无一不是领导者身份,周公作为摄政王同样也可被视为最高权力统治者,至于“孔子”,被赋予了“素王”的称号,在儒家思想体系中,圣人同王者是一体无分的,德行圆满者成为领导者,领导者具有圆满的德行。因为有着身份等级的差异,所以当圣人处理小人时,通常采用净化的方式——惩罚,惩罚的具体方式就是刑法,惩罚是圣人净化小人的一种手段。

象以典刑,流宥五刑,鞭作官刑,扑作教刑,金作赎刑,眚灾肆赦,怙终贼刑。钦哉,钦哉,惟刑之恤哉。[51]

用鞭子打犯错误的庶人官吏,用木条教训不服管教的学生,过失犯错者可以赦免,屡教不改者严格惩罚。学生、庶人、官吏等人道德上不圆满,阶级上处于下层,无论是从阶级考虑还是从道德上规划都属于小人的序列,舜采取惩罚的方式净化小人们的身心。对于大奸大恶之佞人,舜也不忍杀戮,而是采用流放代替五刑。流放不等于驱逐,流放的目的在于将惩罚的手段还给上天,而圣人自己更加注重自身的德行修养,“惟德动天,无远弗届”[52]。当圣人的德行感动上天神灵,“天”会帮助圣人净化佞人,从而重新归顺圣人的怀抱。比如,舜帝曾流放了三苗,当大禹征伐而不能归服后,“班师振旅,帝乃诞敷文德,舞干羽于两阶。七旬,有苗格”[53]。

另一种更加温和的净化手段是将人置于礼乐之中,用礼乐加以熏陶。“夔!命汝典乐,教胄子,直而温,宽而栗,刚而无虐,简而无傲。诗言志,歌永言,声依永,律和声。八音克谐,无相夺伦,神人以和。”[54]舜帝命令夔负责“乐”,而“乐”的功能是融合折中,调节彼此,通过“乐”的熏陶让庶人百姓正直又温和,宽厚而明辨,刚毅却不暴虐,简约而不显得傲慢。周公的制礼作乐可以说是继承并发展了这种温和的净化手段,得益于西周礼乐文明的建立和比较完备的学校建设,周人个体生命进程中的每一个阶段都会得到细致的教导。《礼记·内则》说得详细:

六年教之数与方名……九年教之数日,十年出就外傅,居宿于外,学书记……朝夕学幼仪,请肄简谅;十有三年学乐,诵诗,舞《勺》;成童舞《象》,学射御;二十而冠,始学礼……博学不教,内而不出。[55]

当时周人学习的内容不仅包括算术和名物这种日常生活技能,而且也包含了提升文化素养的《诗》《乐》,在冠礼以后,更是掌握繁复的礼仪知识,从人生新开端的婚冠之礼,到招待故旧亲朋的乡饮酒礼;从友邦到来的宾礼,到体现孝敬之道的丧祭之礼;从以天子为表率的籍田之礼,到塑造为国尽忠、勇敢刚毅的军礼,每一种礼仪知识最后内化为周人的知识修养,外现成周人的崇高人格。

“圣人以礼示之,故天下国家可得而正也”[56]圣人通过礼乐来熏陶庶人百姓,从心灵上逐渐净化人的欲望和恶念,并辅以惩罚的手段加以警示小人,圣人采取这种净化的方式,显得温和而宽厚。

2.君子对小人的清除

时至春秋,士人阶层慢慢意识到圣人境界的难以企及,孔子曾感叹“圣人吾不得而见之矣,得见君子者,斯可矣”[57],圣人的不可见除了圣人境界过于理想化以外,也有时代的限制。西周王权的崩塌使士人们摆脱政治束缚,开始以新的眼光考察世界,在审视现实情势之后转而去追求君子人格。在儒家典籍中,君子与小人的对立非常明显,《论语》中尝尝将君子与小人对举:

子曰:“君子坦荡荡,小人常戚戚。”[58]子曰:“君子周而不比,小人比而不周。”[59]

子曰:“君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。”[60]

子曰:“君子喻於义,小人喻於利。”[61]

孔子曰:“君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言。小人不知天命而不畏也,狎大人,侮圣人之言。”[62]

小人总是站在君子的对立面,傅道彬先生点明:以孔子为代表的中国古代思想家站在君子的角度,在《周易》《左传》《礼记》等经典著作中宣布了“驱逐小人”[63]。在我看来,这种驱逐是双重性的,不仅在精神世界中将小人驱逐,而且在现实世界中也必须将其驱逐。驱逐就是清除,就是消灭,不同于圣人温和的净化手段,君子清除小人的方式更加果断也更加严格。就如同皮肤长痘,擦点药膏慢慢地治疗,这是圣人的净化,直接将痘挤掉,这是君子的清除。

莒纪公生太子仆,又生季佗,爱季佗而黜仆,且多行无礼于国。仆因国人以弒纪公,以其宝玉来奔,纳诸宣公。公命与之邑,曰:“今日必授。”季文子使司寇出诸竟,曰:“今日必达!”[64]

对于季文子来说,莒太子仆是杀父窃宝的奸佞小人,如果鲁国提供了保护并接受了他的宝玉,人民就会昏乱而去效仿,社会风气将逐步变坏,所以必须把这种小人赶走,不能让其败坏的德行对鲁国君臣有所污染。对外来的小人尚且毫不迟疑地清除,对境内产生的小人更不能姑息。鲁国共仲是一个著名的小人,后人所说的成语“庆父不死鲁难未已”中庆父指称的就是他。共仲杀了哥哥庄公的合法继承人子般,又杀了国君闵公,并且与嫂子哀姜通奸。坏事做尽后共仲逃到莒国后,成季和僖公用财物将其赎回,子鱼的求情并没有使鲁国饶恕共仲的罪过,君子对小人的清除果断而决绝,共仲最后在密地上吊自尽。

《左传》中类似的例子还有卫国石碏大义灭亲的故事,卫国州吁仗着卫庄公的宠爱而无所顾忌,石碏劝谏卫庄公要注意教子有方,不可过度宠爱幼子,并严厉地禁止石厚与州吁交往。鲁隐公四年州吁弑杀国君完,企图制造混乱从而控制卫国,石厚作为帮凶向石碏请教计策,石碏因此借陈国抓住州吁和石厚,并派家臣在陈国杀死了石厚。《左传》记录了君子对这件事的评价“石碏,纯臣也。恶州吁而厚与焉。大义灭亲,其是之谓乎”[65],石碏因为厌恶州吁所以连同把石厚也杀掉了,这显得有些冷血,毕竟父子连心,卫国动乱的主谋是州吁,石厚只不过是个帮凶,看起来石厚似乎值得同情,他的罪过没有那么大。然而,从道德层面考虑,州吁的一系列丑恶行径必定得到了石厚的鼎力相助,石厚与州吁是一对小人,他们将卫国国事搅得混乱不堪,石碏作为前朝贤臣,责无旁贷必须清除国家中祸国殃民的小人,所以君子才对石碏发出了赞叹。

《左传》中还记录了一个更加恶名昭著的小人——齐国庆封。庆封的恶行基本囊括了小人人格的所有层面:与崔杼合谋杀了齐庄公、为独揽大权而逼死同僚、生活用品奢侈至极、出使鲁国态度傲慢、本身文化素养过低、纵酒田猎享乐无度、通奸他人妻女等等。不同于其他小人是被君子清除的情况,庆封是间接地被自己身边的小人所驱逐,当他逃奔到鲁国的时候,鲁国君子叔孙豹宴请了他,庆封则又一次展示了他的愚蠢,对于讽刺他的诗歌毫无察觉。鲁国而后再一次驱逐了庆封,虽然这次驱逐显然也有齐国责备的原因,庆封只得再次逃亡到吴国。子服惠伯觉得上天没有惩罚庆封又让他富足了,叔孙豹则预言了庆封必亡的结局:“善人富谓之赏,淫人富谓之殃。天其殃之也,其将聚而歼旃。”[66]庆封最后的死亡也颇有戏剧性,楚灵王在杀死庆封之前的问罪之辞没有让庆封心服,却招来庆封的反唇相讥,楚灵王不得不迅速处死庆封。这个事例中表层层面显示出庆封死不悔改的小人嘴脸,更深一层则说明楚灵王的德行没有达到君子人格,便没有权利去清除小人,只有有道德声誉的君子才有资格对小人进行清除。

结语

圣人境界同时蕴涵了道德层面和政治理想双重身份,他是文明的创造者和传承者,创制垂法、博施济众;他也是普通人的实际领导者,拯厄除难,功济于时。他是博爱的,用德合天地超迈绝伦的品德和智慧去净化去感召所有人,包括小人。然而时至春秋,宗周的覆灭带给春秋士人强烈的心灵震荡,时代之变和心灵之变让士人们由圣人境界转而追求君子人格。在礼乐文明的土壤与变革浪潮的双重影响下,春秋士人选择成就具体的道德化君子人格。他们以仁、义、忠、信、勇、敏为基础,在新时代背景下不断展现君子的道德内涵,这些君子们既能坚守圣人倡导的道德传统,又可以审时度势地勇于变革,面对恶劣的现实情势既能尽自己的努力拯救厄难又能理智地自我保全,对于小人的态度不同于圣人温和的净化,而是毫不留情地彻底清除。总之,君子是春秋文明的建设者和传承者,时至今日君子人格还是中国文化中最具影响的精神象征,君子形象更是人们热情歌颂的典型形象。

①②[28][29][30][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][46][47][48][49][64][65][66][清]阮元校刻《十三经注疏·春秋左传正义》[M],北京:中华书局,2009年版,第4137页,第3991页,第4081页,第4396页,第4397页,第3903页,第4420页,第4512页,第4599页,第4600页,第4437页,第4439页,第4614页,第4372页,第4372页,第4372页,第4411页,第4307页,第4342页,第4471页,第4041页,第3746页,第4344页。

③[63]傅道彬《中国文学的君子形象与“君子曰”的思想话语》[J],《文学评论》,2018年第 4期。

④⑩[11][12][13][14][15][16][17][19]阮元校刻《十三经注疏·周易正义》[M],北京:中华书局,2009年版,第 168 页,第179页,第180页,第180页,第180页,第181页,第181页,第181页,第181页,第180页。

⑤[清]王聘珍《大戴礼记解诂》[M],北京:中华书局,1983年版,第11页。

⑥王强伟《“先知”与“圣人”:古代犹太教与儒学比较研究》[D],山东大学博士论文,2017年。

⑦⑧[25][清]阮元校刻《十三经注疏·孟子注疏》[M],北京:中华书局,2009年版,第5911页,第6037页,第6050页。

⑨余卫国《论圣人崇拜及其对中国传统哲学思维的影响》[J],《宝鸡文理学院学报》,1999年第12期。

[18][清]阮元校刻《十三经注疏·周礼注疏》[M],北京:中华书局,2009年版,第1958页。

[20][23][51][52][53][54][清]阮元校刻《十三经注疏·尚书正义》[M],北京:中华书局,2009年版,第 251页,第 332页,第270页,第288页,第288页,第276页。

[21][汉]许慎撰,[清]段玉裁注《说文解字》[M],上海:上海古籍出版社,1981年版,第592页。

[22][55][56][清]阮元校刻《十三经注疏·礼记正义》[M],北京:中华书局,2009年版,第3545页,第3186页,第3063页。

[24][44][清]阮元校刻《十三经注疏·毛诗正义》[M],北京:中华书局,2009年版,第958页,第1270页。

[26][57][58][59][60][61][62][清]阮元校刻《十三经注疏·论语注疏》[M],北京:中华书局,2009年版,第 5390页,第 5393页,第5395页,第5348页,第5367页,第5367页,第5479页。

[27][31]潘万木《〈左传〉叙述模式论》[M],武汉:华中师范大学出版社,2004年版,第65页,第155页。

[43]杨宽《西周史》[M],上海:上海人民出版社,2016年版,第32页。

[45]傅道彬《“变风变雅”与春秋文学的精神转向》[J],《文艺研究》,2016年第2期。

[50]李惠仪《〈左传〉的书写与解读》[M],文韬、许明德译,南京:江苏人民出版社,2016年版,第284页。