四川省国土空间开发适宜性评价

2018-12-28朱明仓辜寄蓉江浏光艳

■ 朱明仓/辜寄蓉/江浏光艳/朱 磊

(1.四川省国土资源厅,成都 610072;2.四川师范大学地理与资源科学学院,成都 610101)

0 引言

国土空间规划是落实主体功能区战略,大力推进生态国土建设,绘制未来美丽国土一张蓝图的重要抓手。国土空间开发适宜性评价是国土空间规划的重要依据。国土空间开发适宜性的概念来源于土地适宜性思想,相关专家学者从不同角度对其进行了定义。有专家指出,国土空间开发适宜性是指一定地域空间由其资源环境承载力、经济发展基础与潜力所决定的,承载城镇化和工业化发展的适宜程度[1-2]。

传统的适宜性评价方法,主要是采用层次分析法,在行政区尺度上进行指标体系的构建,其评价指标多为统计数据,评价结果在行政区尺度上进行计算和横向比较[3-9]。随着空间信息技术的发展,适宜性评价中更多地采用了格网尺度,以打破行政单元的限制,更好地体现空间上的差异性。在指标体系的构建中,除了采用统计数据,更多地选择空间数据,如DEM、区位等。评价结果打破了行政单元的限制,为提出差异化的空间发展战略提供了依据[10]。

本研究在整合前人研究的基础上,建立了空间开发适宜性评价指标体系,对四川省国土空间开发适宜性进行评价,以期为四川省国土空间规划提供参考。本次评价区域涉及四川全省48.6万km2国土面积,共21个地市(州),184个县(区、市)。全省划分为五大经济区,即成都平原经济区、川南经济区、川东北经济区、攀西经济区和川西北生态经济区。评价时点统一为2015年12月31日。

1 方法

适宜性评价方法的选择直接影响评价结果的科学性。Warner[23]和Malczewski[24]强调适宜性评价方法须具有实用性、严谨性、经济性和便捷性,且满足技术实践、社会—政治和公众参与的多种需求。国内也不乏对适宜性评价方法的研究,但以GIS技术应用层面上的讨论分析为主[25-26]。本次评价采用基于空间格网的适宜性评价方法,以土地利用变更调查数据为基础,将所有评价指标空间量化到1km×1km的格网中,得到单指标评价结果后,通过空间叠合形成综合评价结果。

1.1 评价指标

将研究区域划分为约50万个1km×1km格网空间。按照空间开发适宜性评价体系,逐个格网完成评价,进而获取全域、全空间的开发适宜性评价成果。

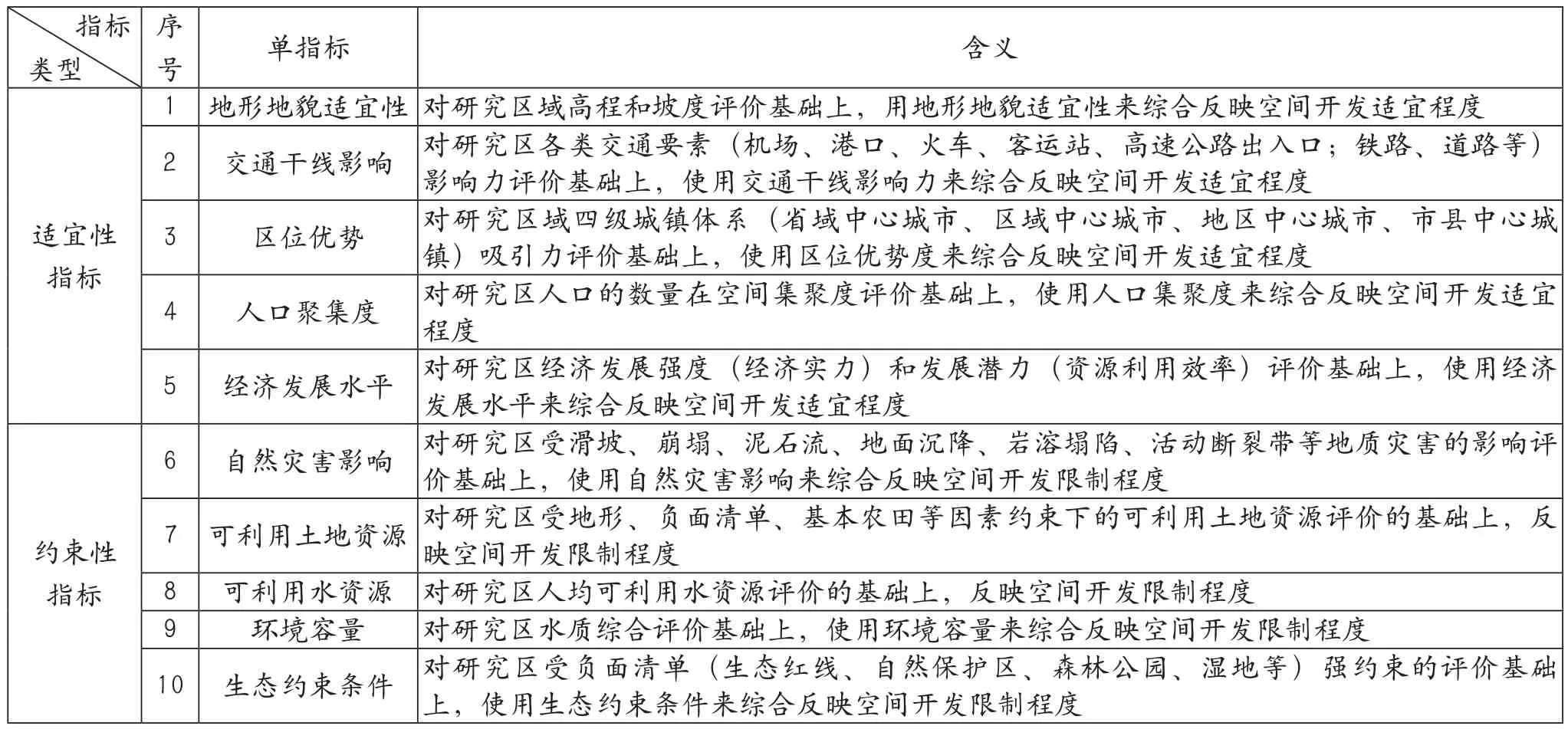

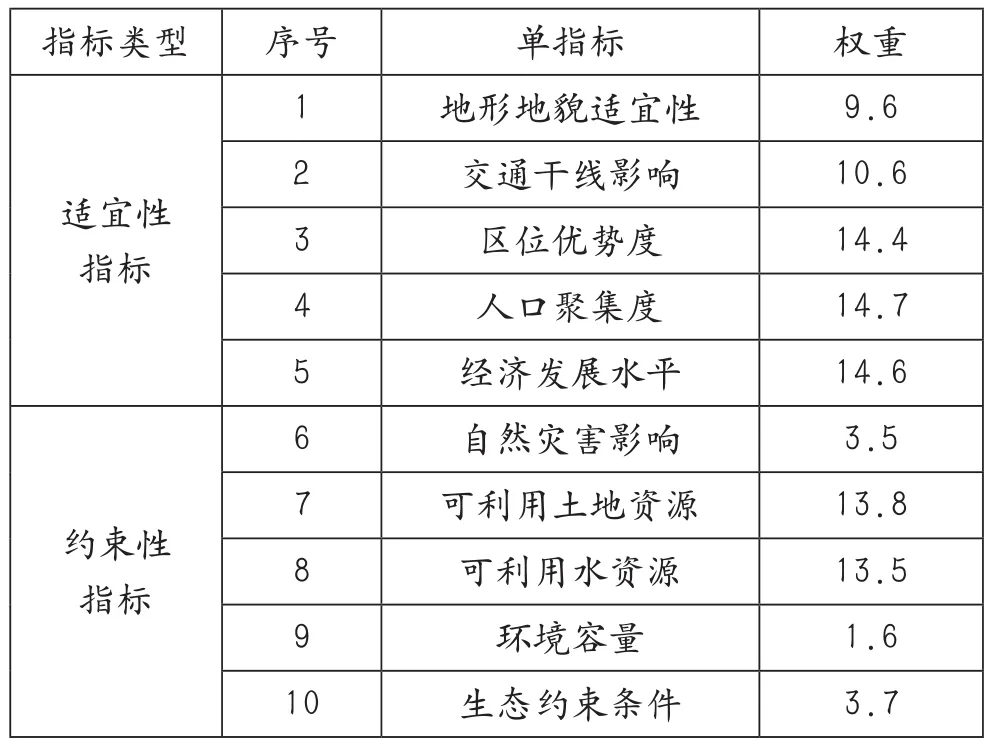

总体来看,国土空间开发适宜性指标体系具有综合性和系统性特征,目前常用指标体系可归纳为三类:“生态价值—经济重要性”[11-14]“自然生态约束—经济开发需求”[15-16]和“资源环境承载力—开发现状—开发潜力”框架[17-22]。本研究以“自然生态约束+发展基础”构建指标体系。按照四川省的实际情况,制定了空间开发评价指标体系(表1)。指标体系将空间开发评价指标分为适宜性指标与约束性指标。

表1 空间开发适宜性评价指标体系

适宜性指标,指评价空间开发适宜程度的指标,包括地形地貌、交通干线影响、区位优势、人口聚集度、经济发展水平五项指标。约束性指标,指约束或限定空间开发的指标,主要包括但不局限于自然灾害影响、可利用土地资源、可利用水资源、环境容量、生态系统脆弱性等。约束性指标并非必用指标,可根据实际情况科学合理地选择或调整。

1.2 评价方法

适宜性评价主要是对研究区所有土地可用于建设的开发性进行评价,不仅仅针对城市土地或建设用地。生态用地、农用地都是具有开发适宜性的,但在一定的约束条件下,如生态红线区、基本农田保护区内的土地,即使其开发适宜性很高,也不能进行开发。因此,开发适宜性评价是针对全域所有土地,客观评价其开发的可行性,但其开发等级必须结合主体功能区定位、“三线”划定和资源环境承载力进行最终的判定。

总体上供评价的状态除了空间化的地形地貌、交通干线等,还包括按行政区进行汇总的统计数据,如常住人口、GDP等。空间化指标按阈值进行适宜性分级,即可得到单因素的评价结果。统计数据采用空间离散化方法进行适宜性分级。将同一行政区的统计数据与空间数据进行综合分析,基于格网中不同地类的图斑面积,科学剥离统计数据(图1)。

图1 统计数据空间化工作原理示意图

单指标评价结果形成后,使用多指标综合评价模型,将各单项指标评价结果进行加权综合,得到全域、全空间开发适宜性和约束性的多因素评价结果。计算公式为:

式(1)中,F叠加分析为多指标综合评价值,i为各单项指标,fi为各单项指标评价值,λi为各单项指标权重值,n为单项指标数量。

2 结果与分析

2.1 数据整理

本次数据收集主要采用查阅式调查、部门走访调查和座谈式调查完成。各种资料按文字资料、空间数据、统计数据和专题成果分别进行整理。

本项目的数据空间坐标采用Xian_1980_GK_CM_105E,对非该坐标空间数据按照控制点进行坐标转换,完成空间参考信息的统一,统一转换为ArcGIS格式数据,以GDB数据格式存储。对四川省近五年的人口、经济统计数据进行整理,并与乡镇行政区划单元进行属性匹配,形成相应的空间数据。

2.2 单指标评价

本次评价主要采用GIS空间分析方法,在评价参数选择中,考虑区域实际情况,充分遵循专家意见,个别指标按经济片区确定阈值。

(1)地形地貌适宜性评价:采用DEM数据,利用高程分级数据,区分适宜开发区(1)和不适宜开发区(0)。利用坡度分级数据,区分为最适宜开发(4)、较为适宜开发(3)、适当进行开发(2)、控制开发(1)、不适宜开发(0)。

(2)交通干线影响评价:采用交通要素数据,包含机场、港口、火车、客运站、高速公路出入口和道路空间分布与等级,按照距离远近,制定分级标准,区分为影响最大(5)、影响较大(4)、影响较弱(2)、影响弱(1)、无影响(0)。

(3)区位优势度:采用城镇体系等级数据,包含省域中心城市、区域中心城市、地区中心城市、市县中心城镇。利用现有城镇体系,区分不同等级,分别进行辐射影响力分析,计算公式为:

式(2)中,fk为空间要素辐射影响力,distk为空间要素距离值, β取值0.0001。fk值为0~1之间,值越大则表明区域对周围的影响力越大。

按照辐射影响力大小制定分级标准,区分为优势明显(5)、优势较大(4)、优势中等(2)、优势较弱(1)、无优势(0)。

(4)人口聚集度评价:采用184个县(区、市)行政区划的2015年常住人口统计数据和建设用地数据,对人口数据进行空间离散化处理(图2)。

利用统计人口数据,以市(县、区)为单元,计算各类地均建设用地常住人口。将计算得到的地均建设用地常住人口与格网内建设用地面积相乘,得到每个格网内常住人口数量。按照人口集聚度评价函数进行等级划分,区分为聚集度高(4)、集聚度较高(3)、集聚度一般(2)、集聚度低(1)。

从图2看,四川省人口聚集高值区主要分布在成都平原区,人口密度大且分布集中;其次是川南和川东北,人口密度较大,分布较为集中,局部区域分布零散;人口聚集低值区是川西北和攀西地区,地广人稀,人口密度极低,零星分布。

图2 四川省人口集聚度评价图

(5)经济发展水平评价:采用184个县(区、市)行政区划的GDP、固定资产投资额、研究与试验发展经费投入,对其进行空间离散化处理(图3)。

利用人口数据,以市(县、区)为单元,计算各类地均经济指标。分别按照第一产业GDP、二三产业GDP对应农用地、建设用地面积,计算得到地均第一产业和二三产业经济指标。

将计算得到的各类地均经济指标与格网内农用地、建设用地面积相乘,得到每个格网内各项经济指标,汇总格网第一产业和二三产业经济指标之和,得到格网内总的经济指标。

按照经济发展水平评价函数,进行等级划分,区分为发展水平高(4)、发展水平较高(3)、发展水平一般(2)、发展水平低(1)。

从图3看,四川省经济发展水平区域差异大,高水平区域主要集中在成都平原,次高水平区域集中在川南和川东北,低水平区域集中在川西北和攀西地区。成都市呈现出经济高度集聚的空间态势,是经济发展水平的极高值区,在空间上与德阳、绵阳形成经济发展高水平连片融合趋势。具体来说,成都市的评价基期年地区生产总值达10801.16亿元,其次是绵阳市和德阳市,地区生产总值分别是1700.00亿元和1605.06亿元。川南和川东北经济区的各主要城市的经济发展水平均处于中等水平,经济发展水平较高的区域主要分布在各城市的中心城区。

图3 四川省经济发展水平评价图

(6)自然灾害影响评价:提取活动断层影响分区、滑坡崩塌泥石流易发区、地面沉降易发区、岩溶塌陷易发区数据,按洪水灾害、地质灾害、地震灾害发生频次及强度等,分别进行影响评价。

(7)可利用土地资源评价:提取184个县(区、市)行政区划的农村土地利用现状一级分类面积汇总数据,以格网为单元,计算格网内的可利用土地资源。

前提条件:坡度大于25°、高程大于750m(仅适用于成都平原经济区、川南经济区、川东北经济区)、高程大于4100m(仅适用于攀西地区、川西北地区)、负面清单(包括生态红线、风景名胜区、自然保护区、湿地),满足以上任一条件的区域均不存在可利用土地资源。

可利用土地资源=适宜建设用地面积-已有建设用地面积-基本农田面积

(8)可利用水资源评价:提取184个县(区、市)多年平均可利用水资源量汇总数据,通过步骤1计算到县级行政区的人均可利用水资源量。以县(区、市)为单元,统计每个县(区、市)的常住人口,以及县(区、市)的水资源总量,计算得到人均可利用水资源量。

(9)环境容量:提取水质综合评价的承载状况统计数据,得到184个县级行政区的适宜开发程度。无超载区赋4分,接近超载区赋2分,超载区赋0分。

(10)生态约束条件:四川省生态红线、自然保护区、湿地、森林公园数据形成负面清单数据,适宜区赋3分,禁止建设区赋0分。

2.3 综合评价

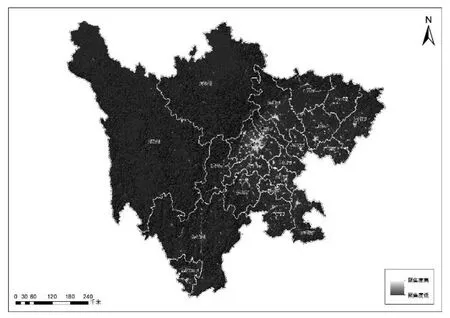

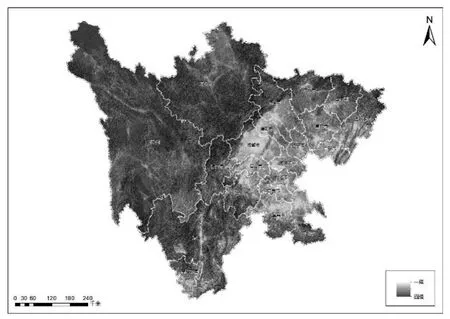

按照各单项指标评价值,利用客观赋权法(熵权法)计算各指标的权重(表2),结合专家意见,将各单项指标图层进行加权综合;最后,将生成图层按自然裂点法分级,完成多指标综合评价。评价结果按自然裂点法划分为4级(1-四级,2-三级,3-二级,4-一级),得分高的一级区域级别高,说明该区域发展潜力大,适宜开发;得分低的四级区域级别低,则发展受限程度较大,更倾向于保护(图4)。

表2 多指标综合评价熵权法权重

从图4中可以看出:

(1)四川省四级区域占比约为52%,三级区域占比约为17%,二级区域占比约为19%,一级区域占比约为12%,这说明四川省适宜开发的国土空间较为广阔。

图4 四川省多指标综合评价图

(2)从各市州的国土空间开发综合评价等级的统计结果来看,可主要分为三种情况:一级区域占行政区面积比超过50%的,仅有成都市;一级和二级区域占行政区总面积比超过80%的,有遂宁市、资阳市、自贡市、内江市、广安市;四级区域占行政区总面积比超过40%的,有凉山州、阿坝州、甘孜州、雅安市、广元市、巴中市、绵阳市。

(3)从国土空间开发评价等级在各市州的统计结果来看,成都市的一级区域占比最大,其次是眉山市,二者的一级区域面积占比分别达到了57%和46%;二级区域占比最大的是遂宁市,占比达到53%;三级区域在各州的分布较小,占比均不突出;四级区域主要分布在阿坝州、凉山州和甘孜州,占比均超过了50%。

3 结论与展望

在四川省主体功能区框架上,采用空间技术与方法,开展四川国土空间开发适宜性评价。实践表明:

(1)基于空间格网的适宜性评价方法,可以较好地将统计数据与空间数据相结合,形成统一的空间评价要素集,形成跨行政区的评价结果,更加准确地刻画要素的空间差异性。

(2)从评价结果看空间开发适宜性的空间格局,能准确表现出四川省国土空间开发适宜性的特点:空间分布差异明显,呈现出典型的区域特征,开发潜力等级较高的区域主要集中分布在成都平原、川南及川东北地区,区域整体的国土空间开发条件较好;攀西地区局部区域的开发潜力较大,国土空间开发存在一定难度;开发潜力等级低的区域主要集中在川西北地区,区域整体的国土空间开发难度最大。

国土空间开发适宜性综合评价是国土空间科学划分城镇、农业、生态三类空间的重要依据,空间开发适宜性评价是针对区域所有用地类型进行,未来还应在此基础上,结合区域的资源环境承载力和建设用地开发效率进行综合评价,更合理地确定各区域功能导向,缩小区域发展差距,实现流域一体化和区域协调发展。