有意味的两极:“革新开放”后越南电影的底层叙事

2018-12-28张葵华

张葵华

(荆楚理工学院 文学与传媒学院,湖北 荆门 448200)

越南电影在本国“革新开放”之前基本是以讲述战争为主的黑白片。20世纪80年代“革新开放”开始,越南电影从过去偏重政治宣传,转向了更为全面地反映社会和人民生活,延续了现实主义的创作传统,按照现实生活形象描绘凡人小事。无论是蜚声国际的越裔导演,如陈英雄、包东尼、吴古叶、胡全明等,还是处于探索中的越南本土导演,如邓一明、刘皇、裴硕专、武玉堂等,都善于使用长镜头与景深镜头来反映现实生活的自然流程,颇具有巴赞所谓的“纪实的特征”。影片大多聚焦于底层群体和个人,表达对受害者、权利被剥夺者的同情和关注,如都市里出卖体力的三轮车夫、搬运工、佣人,以及乡间依靠微薄的土地收成挣扎在温饱线上的农民;关注社会边缘人,如智障、男同性恋、性工作者、童工等,讲述他们日常生活中的酸甜苦辣。在20世纪90年代,时任越南国家电影资料馆馆长的陈伦金在接受采访时就认为,越南电影的主题和内容应当承担的任务是“立足于本民族的生活之中,力求表现本民族的社会生活和社会问题,展示民族精神”①1996年10月10日“亚洲电影片收藏研讨会”期间,时任越南国家电影资料馆馆长的陈伦金接受了吕晓明、金天逸的采访。详见《湄公河畔的信息——关于越南电影的历史和现状》,《电影新作》1997年第1期,第 62-64页。。导演们或利用个性化技巧来表现生存的困惑,折射社会实景;或通过直接摄录现实来再现底层人民的生活状态,把关于人的思考带向极致。“任意一个符号产品的生产者,都躁动在某个认识范式之中,而这一认知范式只能是他个性和所在社会的拼合。”[1]159从电影表现上看,同是讲故事的人,“远方归来者”(越裔导演)和“农夫代表”②瓦尔特·本雅明在《讲故事的人——尼古拉·列斯科夫作品随想录》中认为,讲故事的好手有两种基本类型,一是从远方归来的人,一是当地住户的农夫代表。随着手工业的兴起,深入打通这两个古老类型并融会贯通的是工匠或学徒。《本雅明文选》,陈永国、马海良译,北京:中国社会科学出版社,第291页。(越南本土导演)的认知范式存在天然的差异,讲述故事的方式和故事内容也必然会有区别。他们在讲述越南底层社会现实时都会带有一些自身的特点,前者偏于形式表现美学,后者则重在再现现实,凸显批判主题。二者在底层叙事中形成了两极模式:一是风格化表现的形式现实主义,二是再现式的主题现实主义。①关于现实主义,约翰·科纳曾作过两种区分,一是形式现实主义(Formal Realisms),“文本在其对世界的表现中体现出一种看上去真实的效果(Real-seemingness),尤其在它们的‘外观’(Look)上体现出来的效果”;二是主题现实主义(Thematic Realisms),认为“文本内容和现实之间存在关联”。(英)吉尔·布莱斯顿《电影与文化的现代性》,闻钧、韩金鹏译,北京:北京大学出版社,2012年,第226页。所谓风格化表现的形式现实主义是指越裔导演偏重视听技巧的运用,用风格化的手法折射现实,表现站在“他者”立场对母国的情感;影片追求情节的完整、结构线索的设置、细节的目的性以及场景空间的缜密设计,具有较强的观赏性、娱乐性,让观众沉浸在利用现实生活精心编织的幻觉中。而本土导演的再现式主题现实主义强调对真实生活原貌的再现,重在深刻主题的传达;故事情节遵循现实生活的逻辑,人物性格发展非类型化,影片的现实诉求大于娱乐追求,以带给观众思考。

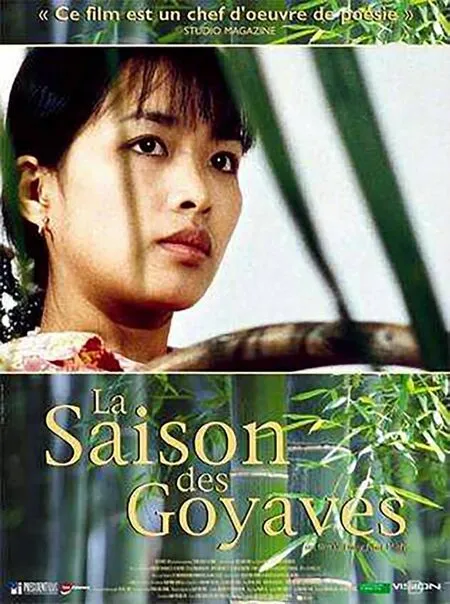

图1 电影《绿地黄花》

一、“远方归来者”的底层叙事:风格化表现的形式现实主义

20世纪90年代,海外越裔导演游移于真实的越南民族文化与“他者”身份对祖国的想象之间,其影像叙事是越南民族审美意象和西方文化中心主义思维的集中演绎,是东西方双重文化身份与意识的并列与混杂,表现越南底层现实的影像自然带有东西方文化认知的两面性,正如霍米·巴巴所言:“民族在某种程度上就是一种叙述,作为一种叙述范畴的全球化也是如此。民族文化身份变得日益不确定,单一的身份为一种多元的身份认同观所取代,因此在全球化时代出现的身份认同危机和流散写作现象就不足为奇了。”[2]37这一时期的代表作品有法籍越裔导演陈英雄执导的《青木瓜之味》(1993年)、《三轮车夫》(1995年),美籍越裔导演包东尼执导的《恋恋三季》(1999年),美籍越裔导演吴古叶执导的《牧童》(2004年),美籍越裔段明芳、段明青姐弟执导的《沉默的新娘》(2005年),以及美籍越裔导演武国越执导的《绿地黄花》(2015年)。②周安华等著《当代电影新势力——亚洲电影大师研究》,北京:北京大学出版社,2014年,第45-46页。越裔导演的风格化不仅仅体现在大众津津乐道的色彩、音响、构图上,也贯穿在诗意的“民族意象”与空间叙事中。他们一方面捕捉代表越南民族文化意象的细节来编织具有象征意义和符号化的想象;另一方面赋予多层影像空间一种或隐或现的价值判断,并将其上升为一种叙事策略,他们对现实的表现属于一种精英式的编码方式,形成一种风格化模式的同时又靠近西方商业电影叙事策略。

荷花、三轮车、木瓜、庭院、古琴、稻田、古歌谣等这些代表越南民风民俗的经典意象不仅仅是“远方归来者”对故乡的记忆,也是他们锻造关于故乡的影像“诗句”必不可少的载体。他们用电影创作的“诗”正如华兹华斯所言“起于经过在沉静中回味来的情绪”,是一种个人情绪的表达。美籍越裔导演吴古叶在拍摄《牧童》时,为了拍出越南水乡泽国的韵味,“几乎走遍了越南去寻找他心目中的场景,而影片最后呈现出的影像也确实没有辜负他的期望,极为优美”[3]。美籍越裔导演武国越执导的《绿地黄花》(图1)和吴古叶的《牧童》一样,都是对在越南农村公田、公土制度影响下形成的“互惠、共享”伦理道德和团结、善良、顽强、乐观精神的赞美。地处亚热带的越南乡村独有的旱季和雨季景象,乡下孩子两小无猜和“少年不识愁滋味”的纯真年代——导演们以记忆中越南乡村的美好遮蔽了现实的温饱问题。《绿地黄花》的孩子们在一个经典民间故事里找到精神力量,瘫痪的孩子重新奔跑;而《牧童》里牧童踏入成人的世界,发现了暴力、吸毒、酗酒,但也认识了爱情和友谊。瓦尔特·本雅明在《讲故事的人》中提到,会讲故事的人天然具有实用关怀的倾向,这种倾向有三种情况,其中之一便是寓于伦理观念。[4]292值得注意的是,越裔导演面对越南现实和越南传统,以自身的“他者”身份表现混合了现实、传统、想象的母国形象,在记忆的构建过程中有试探,有赞美,也有回避,他们的重返无意于体验和呈现真实的现实越南,民族和文化在这种顾左右而言他的叙事中被置换成了或精致或粗粝、似是而非的“东方”景观,匪夷所思的底层生活景象是其中重要的组成部分,这种异国情调及在远方观看的情境极易模糊对社会现状的展现,使真正的历史和社会现实一再缺席。陈英雄在2011年第14届上海国际电影节接受专访时曾说:“表达永远比生活本身更加重要,生活本身是没有意义的,我们去描述生活的那些话才是有意义的。”[5]西方理性思维遭遇多姿多彩的东方地域文化,必然带有意识形态话语的隔膜,因此,在“远方归来者”这一群体所执导的电影中,三轮车夫、妓女、女佣、儿童等在底层挣扎的人所遭受的苦难被赋予了诗意。影片在艺术上将观者带向更高层次的审美时,在现实批判上不可避免地带有一种西方文化哺育下的精英知识分子特有的疏离感和俯视感。所以,“如果你想通过我的电影认识真实的越南,那是不可能的”(陈英雄语)。

电影空间是导演创造出的“艺术空间”和“美学空间”。越裔导演善于利用影像空间建构主观意图,从而构成具有独特隐喻性质的“空间形象”,表达他们关于多重空间的认识,确定自己的存在,探求自己同祖国、世界的关系。德国社会学家汉斯-乌尔里希·韦勒在《现代时间空间》一文中说:“相对于‘世界’,主体处于一定的位置,占有一定的地点。从这个点出发来感知世界,获悉世界……思想一方面在于纯粹的精神层面,另一方面却与身体密切相关。这种联系的维度就是空间。因为现实的经验和行为都是在空间领域里被划分的。”[6]77陈英雄和他的法国制片人克里斯托弗·罗西农合作的第一部影片《青木瓜之味》(图2)不是在越南,而是在巴黎城外的一个摄影棚内拍摄的。作者带着一颗赤子之心,用时空压缩的方式营造了一个封闭、凝滞,带有鲜明东方景观特征的不受历史和现实干扰的童话世界,寄寓了作者内心最美好的道德理想。“我拍摄一部电影时,不是针对一个具体的国家,而是我内心和情感面向的国家。……艺术家的描述方式永远应该是从内心出发的。”[7]7这是一种主体自我“由形象得解救”(朱光潜语)的过程。乡下小女孩阿梅来到大宅院里做女佣,长大成人后与东家少爷幸福结合,爱情弥合了阶层的鸿沟,新的文化场域和生活方式产生。为了与新的阶层身份匹配,融入新的意识领域,“灰姑娘”踏上了学习识字之路,若用阿兰·巴迪欧的话来解释,即“爱情不可能是在完全没有风险的情况下赠与生命的礼物”[8]63。结尾镜头中以佛像及如佛般安详读书的阿梅,完成了男性精英知识分子的审美情态和价值观自我满足式的表达。最能彰显欲望破坏力的事发地始终是城市。传统文化与消费文化、本土文化与外来文化交织的现代城市成为各路人马角力的场所,是艺术家热衷于建构隐喻的客观空间,也是越裔导演所中意的叙事空间,如小人物所处的狭窄、破败、嘈杂的居所,妓女梦想走进的“带空调的房间”,等等。真正有价值、有意义的电影创作不是仅仅呈现一个凝固精致的景观,而应该具有一个更开阔的视角以及与现实更亲密的姿态。1995年完成的《三轮车夫》被认为是陈英雄电影生涯的一大转折点,第一次赋予了他的“隐秘情感”以生活气息和现实存在感,在影片中构造了现代工业化社会的异化空间。触目惊心的色彩、狂乱的手持摄影和冷漠的窥视镜头,让影片具有了欧洲艺术片的味道。“《三轮车夫》(图3)绝对是一部有关今日越南的影片,但是我对平庸的现实主义不感兴趣……我希望这部影片有可靠现实的基础,但是我所追求的是一种巴洛克式的诗意。”[7]7由此可见,这是一种从外观看上去具有真实效果,建立于“可靠现实基础”形式上的现实主义手法。导演用风格化“巴洛克的诗意”影像观照越南底层的现实,正如波德莱尔用象征描绘了真实巴黎的腐烂,雨果遵循对照原则讲述了现实巴黎的传奇,但因为艺术家立场和身份的差异,对表象下的真实挖掘之深浅不可同日而语。准备申请政府救济的三轮车夫一家经历了一次怪异的“历险”:靠卖苦力拉三轮车的18岁少年赖以生存的三轮车被偷走,为了偿还债务铤而走险,加入黑帮,他的姐姐也因此被迫沦为娼妓。禁锢三轮车夫的破败凌乱的小屋,幽暗且充满神秘感的女主人居所,以及嘈杂混乱的街道,这些空间与叙事共生。在封闭小屋里,处于癫狂状态的车夫全身涂满红色油漆,无意中遮蔽了其原本身份。而这却让了老板娘在精神恍惚中误把他当做自己死在血泊中的儿子,二者达成了和解,车夫重获自由,一家得以团聚。这种个人恩赐式的矛盾均衡并没有从根本上解决现实问题,这些底层人群只能继续受制于某种封闭而循环的宿命,但它又完全符合作者站在精英知识分子的人道主义立场提出的解决途径。作者并没有在这部影片中完成对专制家长制的彻底批判(如上所述,两个对立的阶级如神示般地和解),也没有提供治疗现代异化病症的任何可能,旁观式的、无可奈何的人道主义同情弥散在惨烈的现实图景里,显得格外苍白无力。

图2 电影《青木瓜之味》剧照

“革新开放”之后的越南城市既残留着浓重的前工业时代痕迹,又有大量被现代西方商业资本浪潮侵蚀后的表征。生活在底层的平民和被排挤到边缘的苦力、妓女等与中产阶级和上层人士被分隔在截然对立的两个意识形态空间,前者在日益物化的梦幻般的城市里能深切感受到自身和他人带来的物化压迫,他们任凭摆布或者妄想以跨越阶层来逃避、抵抗现实。如美籍越裔导演包东尼的《恋恋三季》(图 4),影片设置了三条线索,讲述了三个“看似独立”的故事,建立起了好莱坞叙事模式的空间层次。酒吧、湖心庙堂、带空调的房间、小出租屋、肮脏的街头标明故事中人物存在的不同空间。妓女莲在出入现代高级酒店与富人的接触中被纸醉金迷的世界吸引,决定利用自己青春的肉体挣够钱以便将来“留在那个世界”;采荷女欣因着心灵的单纯与高贵,引起了湖心庙堂里诗人的注意,被委以传播诗歌艺术的重任;远道而来的美国老兵在社会底层寻找到了女儿,认识了穿梭于阴暗街道与嘈杂酒吧寻找丢失的箱子的小童工。他们在两种空间场域流动时自然会遭遇两种文化意识的较量,并可能产生认识上的偏差。在“带空调的房间住一晚”是莲的梦想,商品世界的“幻觉效应”让她误认其是生存的必需。她瞧不起卑微的三轮车夫,而恰恰是三轮车夫攒足一夜空调房的钱帮助她实现了这个梦想。热爱读诗的三轮车夫不同于身旁那些认为“钱是带香味的”同行们,他对社会现实有无比清醒的认识,他并没有进入精英阶层的“非分之想”,依旧保持了底层人群那种独立且经过社会化的意识,最终以自己的睿智和朴实真情成功唤醒了被“物化”的莲并把她拉回到底层现实空间,避免了跨越幻象意识必然会跌落的悲剧,最终莲的主体意识在两种空间的流动感知过程中得以确立。湖心庙堂里出身高贵的诗人因麻风病隐居多年,无法感知外部世界,陷在一种失去自我的绝境之中;采荷女欣具有对艺术天然的敏感和理解力,她的民歌唤醒了麻风诗人的自我,两种文化意识的巨大鸿沟在艺术的空间中消泯。然而,欣贩卖的新鲜荷花在市场遭遇到塑料花热销的巨大冲击。与莲的故事所带来的深刻现实性相比,欣的故事带有理想主义和悲观主义色彩。法国电影评论家莫里斯·席勒在《电影,空间的艺术》中提出,“空间”是电影总的感染形式,也是电影最重要的东西。这种感染形式在《恋恋三季》里化为一种空间层次的丰富性和不确定性。如果说前两个故事是底层向上层空间的窥探和行动,那么曾经参与越战的美国老兵重返越南企图寻找当年遗弃在越南的女儿,则是反方向的探寻。他以为自己要无功而返时,在酒吧里看见了西方面孔、着越南服装给客人卖笑陪酒的女儿。“影片中人物的、情节的矛盾恰恰是社会冲突和意识形态混乱的症候。这些涵义的产生并不是影片创作者有意为之,而是出于特定社会语境中的人们无意识言谈话语间反映出的意识形态的症候。电影不仅传递意识形态,而且也传递意识形态的矛盾与混乱。”[9]234可怜的小童工丢失了赖以生存的小货箱而开始了寻找苦旅。他既承受着底层苦难的重压,又对外来新鲜事物(如影片中装潢华丽的大酒店、动画片《米老鼠与唐老鸭》等)充满了好奇。

图3 电影《三轮车夫》剧照

图4 电影《恋恋三季》剧照

越南有悠久的诗歌传统。如果说异化现实空间是越裔导演对越南现实关注和同情的存放之地,作为“心灵的内在空间”(里尔克语)的诗歌在影片中营造的艺术空间则是越裔导演回望故乡时充满深情与希冀的乌托邦——用理想世界取代经验的现实。陈英雄非常巧妙地把现实越南的穷街陋巷、罪恶横生与对祖国无法割舍的情感以诗的方式言说。诗歌在《恋恋三季》中具有结构和主题阐释的叙事功能。诗既是麻风病患者湖心诗人“灵魂和生命的存在栖所”,也是诗人与采荷女相遇、相知的精神存在空间,达成了精英与底层的对话与交流。由于采荷女的出现,诗人的理想及诗歌的意义得以延伸到当前越南现实。当今的越南社会正处于“革新开放”后的转型期,西方强势文化向弱势文化渗透,人情味日益淡薄,孤独感弥漫在人与人、人与物之间。艺术虽然没有为现实问题提供现成的答案,但却留给人们对信念的感悟与思考。采荷女辛苦采摘的新鲜荷花在市场遭遇到塑料花热销的冲击——真和美的失败在现代消费社会似乎是注定的,但远离祖国的越裔导演营造了一个超越时间和空间的温暖的“诗歌王国”,使其成为真善美寄居的场所。“晴雨是天之病,相思是‘我爱你’之病”两句被《绿地黄花》中情窦初开的少年反复咂摸。事实上,越南“革新开放”后乡村的普遍状况是,“1997—1998年,就城乡差别而言,乡村贫困率为44.9%……约为城镇贫困率(9.0%)的5倍”[10]113。在越裔导演看来,虽然这些底层人物无力改变变化无常的现实生活,但他们对美好的追求从未止步。

二、“农夫代表”的底层叙事:重再现的主题现实主义

在现代化语境下,越南本土导演根植于越南生活,站在本民族文化立场上来表达自己的观点,面向边缘人群,把镜头对准个体,对贫穷、歧视、同性恋、娼妓等现象不加隐瞒地处理,以细致朴实的记录手法将真实再现出来。他们立足本民族的情感来构建人物关系和矛盾冲突;以本民族的价值观念来解决矛盾,从本民族的核心文化和道德价值出发启蒙大众。代表作品有阮青云执导的《沙子人生》(2000年)、《小情人》(2008年),邓一明执导的《番石榴熟了》(2000年),吴光海执导的《飘的故事》(2000年),刘皇执导的《穿白色丝绸的女人》(2006年),武玉堂执导的《迷失天堂》(2011年)等。如何将民族文化符号运用到电影叙事中,进而牵动大众的情感,引起他们的共鸣,是实现传统文化景观的现代化叙事的关键。在民族化表达上,本土导演与越裔导演的不同之处在于,他们善于在芸芸众生的日常流动中低姿态地叙述故事,不卖弄,不夸饰,原汁原味地展现地域风光、民间习俗、市井百态,把民俗符号视作生活情感的能指,再现生活的平凡、琐屑和艰辛,建立起电影与观众沟通的渠道。比如《穿白色丝绸的女人》利用越南妇孺皆知的民俗物品“白丝绸”作为象征符号,其浅显又明确的意义如影片中女儿所言:“白丝绸象征的是越南女人无尽的苦难,还有宽容……越南女人的美,无法用白皙的皮肤、丰腴的脸颊和红润的嘴唇来衡量,而是由优雅的白丝绸来彰显,它代表的是真诚、纯洁与优雅。”“本土观众与民族电影有着天然的认同关系,并不会产生接受上的障碍。”[11]44本土导演的影像空间既有现代语境下骚动不安的胡志明市,也有质朴的乡土农村,无论是讲述当前困顿还是回顾战争伤痛,他们都以直接的叙事和朴实的手法完成其表意策略。他们具备对文化价值的敏锐感知力,也是民主意识最先觉醒和表达的群体,在影像叙事中传达一种现世价值,常常借助“反讽”来诠释主题。

越南“革新开放”后,地区发展差异导致贫富分化日趋严重,拜金主义盛行,道德下滑。阮青云、武玉堂是近年来在越南影坛崛起的“农夫代表”,不约而同地用影像讲述了21世纪的越南在现代化进程中乡村对城市的想象以及城市自身的形象。《小情人》中乡下进城淘金卖淫的小姐妹和《迷失天堂》里的性工作者,他们处于社会底层的边缘,“随时势浮沉而流荡”。正如瓦尔特·本雅明所言,他们出卖肉体维持生活是“活生生的商品拜物教寓言”,导演们以冷静客观的镜头再现了他们被物化的悲惨景象。阮青云在接受采访时说:“我试图将海村里那平滑洁白的沙地与灯红酒绿、道路错乱的胡志明市形成鲜明的对比,通过这种对比强化我的电影理念。我试图传递出在城市与乡村之间、在富有与贫困之间存在的鸿沟。”①《阮青云访谈》,转引自周安华等著《当代电影新势力——亚洲新电影大师研究》,北京:北京大学出版社,2014年,第68页。《迷失天堂》(图5)是直接表现同性恋题材的现实力作。导演武玉堂以暗色调、中远景真实再现了在底层苦苦挣扎的众人,不动声色地记录了胡志明市繁华、文明的表象背后底层社会的畸形和混乱。主人公林是一个晚上出来站街的同性恋“男妓”,科伊是一位刚从农村进城打工的对城市怀抱美好期望的同性恋少年,被骗后沦落为苦力,影片的纪实手法将城市发展失衡的一面残酷地展现出来。故事以大全景开头,摩天大楼、宽敞的街道、绿树成荫的公园彰显着这座城市的商业化程度,主观镜头里的一切正是天真的乡下少年科伊心目中的“天堂”所应具有的美好景象。他相信自己能在这座“天堂”找到属于自己的位置,就如第一眼见到的在耀眼阳光下年轻而充满能量的东一样。这种对自我形象、自我主体位置的想象实际包含着某种程度的“误认”——最终恰恰是东让科伊流落街头——自我经验被无情粉碎。接下来的叙事中,影片光影色调转向低沉阴暗,关于城市和人性的幻象被打破,被骗后一无所有的科伊最终沦为遍体鳞伤的底层苦力。老妓女韩彩荣为维护身边善良的拾荒男,以绝望地反抗杀死欺凌者而被法律处置。导演将几乎是唯一的暖色调运用在拾荒男视若珍宝的刚出生的黄绒毛小鸭子上——耐人寻味之处在于,倾尽全力守护“美”的正是饱受折磨的人。两个情节简单的故事被处理得犀利且凝重,“导演与所拍内容的定位关系,表现导演的温柔、愤恨、激情和讥讽。……导演无须论证自己的观点,他以简单的光学效果使人们接受了他的观点”[12]145。影片结尾,远景暗夜下黑色树丛里,林的浑身赤裸的泛白尸体具有殉道般的悲壮色彩。此情景颇能激起观众的“怜悯和恐惧”(亚里士多德语)从而达到情感“净化”作用。

图5 电影《迷失天堂》剧照

本土导演以影片来观照现实,在深化主题方面自觉或不自觉地运用反讽将长期处于社会边缘的弱势群体所遭受的伤痛、欺压、戕害作为表现对象,以此对国家话语权力提出质疑和批判,唤起观众情感共鸣。家本应该是身体和心灵的安全港湾,但对影片中的女人们来说,家又是私欲下多种畸形关系扭结在一起而让人窒息的网。《飘的故事》《沙子人生》里的女人们在追求真正幸福的本能驱使下,通过各自的方式离开家方才获得精神的慰藉。自然空间的美与故事的愁苦氛围错位,带给人一种强烈的心灵冲击。“反讽是诠释的、意向性的举动:它是要在陈述的话语之外制造或推理出不同的意义,同时还要表达对于言内之意和言外之意的一种态度……反讽就是有意向地传达那些不同于明确呈现的内容信息以及批判态度。”[13]260在越南社会现代化浪潮中,个体利益让位于国家经济发展,利益的驱动造成家庭、群体秩序的解体所带来的焦虑与压抑、迷茫与绝望弥散在本土导演的作品中,反讽是他们面向大众提出忠告和警醒的一种方式。以邓一明导演的《番石榴熟了》为例,该片风格朴实,充满着生活气息,从内容到形式完成了一定程度上具有政治和经济指向、具有反讽意味的社会批判。阿华13岁时从树上摔下来脑部受伤,从此智力发展停留在13岁孩童的阶段,也永远保持着孩子般纯真无邪的心灵。这一形象设置意图非常明显,即借助于孩子的无邪来对抗世俗的纷乱。该片交代了两个时代背景,一是1976年越南南北统一,国家对私有住房进行改革,阿华的父亲将房子无偿献给了国家;二是“革新开放”后,老房子成为历史遗留问题,几经易主却无法回归原主。“胡志明主席曾指教党和政府要为人民照顾到从酱、茄子、鱼露、盐至每根针、线,若让人民受恶、寒冷、失业,不仅政府而且党也对人民有罪、有错误。”①(越南)苏辉岩在《在一个执政党环境中实现民主》一文中描述了越南执政党的民主政策,见李慎明主编《社会主义:理论与实践》,北京:社会科学文献出版社,2001年,第343页。“房子”是和谐、温情的栖息之所,是与现实相对抗的“超越”之所,是提供了所谓“理想”秩序的空间。念旧的阿华时常去偷看老房子和番石榴树。商人房主之女、善良的阿兰深受感动,安排阿华住进老房子。两个阶层的天然隔阂在道德力量的感召下似乎是可以回到原初并融洽共存的,导演人道主义的理想情怀表达在此达到极致。随着故事的推进和结尾的处理,知识分子对社会现实的洞察和理解,以及对现实深切的愤怒都得以完整呈现。商人回来将阿华强行送进了精神病医院,阿华从此变得痴呆木讷,忘记了所有一切,“房子”的历史最终被彻底抹除。在影片结尾,为了方便停车,代表美与善的挂满番石榴的大树被锯倒。“革新开放”后的越南确立了“社会主义定向市场经济”的经济发展观,以实现“民富、国强、民主、公平、文明”的目标。然而,权力和财富的背后是暴力,阿华这个永远停留在纯真世界的人物让人喜爱、怜悯,但却最终被时代的洪流无情吞噬,连仅存的想象的权利也被残酷剥夺。从一种社会形态到另外一种社会形态,老房子和番石榴树是最具有力的见证者,最终却被清除。受到意识形态话语影响的本土导演借用影片的反讽话语对现实表达了一种象征性的对抗,他们的叙事并非关乎越南命运和历史的宏大表述,而是避开锋芒,专注于个体和局部公共空间;亦无意停留在诸如房子、卖淫群体等现象背后复杂历史的开拓挖掘上,而是带着知识分子的人文关怀从一个具体的现实生活情境出发,让镜头跟随着底层“流浪者”,不露声色地介入到人们的生活当中,试图剖析复杂的人性,洞悉现实世界的怪诞之处。

结语

如前所述,越裔导演站在西方视角以追忆和人道主义同情的姿态完成了形式上的现实主义叙事;本土导演基于个人关于本土的切身体验,冷静专注地再现了挣扎在现实生活流中的个体,达到一种现实主义主题上的深刻。二者的共生共存对越南电影发展的整体影响是,一方面极易造成域外观众对越南的某些刻板认知,另一方面体现了当前越南电影发展路径的多元化。

(一)刻板印象的形成

社会心理学家认为,人们对于其他民族和群体的刻板印象,取决于特定时间的社会背景。早期域外观众对于越南的刻板印象多来源于以越南战争为题材的影片:被茂密的热带雨林环绕,聪明、难以捉摸的越南人。在越裔导演与本土导演的底层叙事中,他们不约而同地反复描述了当前的“越南景象”:混乱肮脏的街道、阴暗狭窄的住房,徘徊在越南社会边缘的底层人群等——他们具有高度一致的“典型形象”特征,如木讷、疲惫、沉闷、隐忍、贫苦等。这些导演在影片中将底层人群与越南社会问题建立了一种或间接或直接的联系,观众不仅能轻易地根据这些特征指认这一群体,判断出其所处的社会位置,也能轻而易举地形成一种关于当前越南社会的刻板印象:腐败混乱、贫穷落后。此外,由于“远方归来者”所讲述的故事总会带有浪漫与传奇色彩,因此关于越南的刻板印象还会有另外一面:清新的乡间,宁静的庭院,荷塘里的白衣飘飘,朴实、善良、坚韧、乐观的越南人。越裔导演和本土导演的两极叙事造就了我们关于越南的两极想象。值得注意的是,所有这些刻板印象必然有真实的成分,但也存有道德和意识上的偏见。一个有趣的现象是,尽管越裔导演善于借鉴好莱坞的叙事模式,但他们与本土导演一样,所执导的影片都承继了传统越南电影缓慢节制的叙事节奏,完全符合域外观众一直以来存有的“越南电影迟缓、沉闷”的认知。最近几年,越南影视部门也试图以合作拍片的方式来打破这样的印象,如美越合拍动作片《末路雷霆》、中越合拍片《河内,河内》等,但效果并不理想。

(二)越南电影发展的多元化

尽管越裔导演用镜头探照到底层触目惊心的罪恶、混乱、困苦,但受到西方文化洗礼的他们更善于遵循好莱坞的模式,以完整封闭的叙事、流畅的剪辑“强化一种固化的美好而整洁的世界观”,幻化出一个个团圆结局——坏人受罚、好人如愿——来重整秩序,重塑观众信心;而本土导演作为越南现实的亲历者和参与者,自觉地保持一种冷静客观的态度记录弱者在残酷现实下被欺压甚至被戕害的命运,结局往往是开放性的——导演们直接撕开幻象,让观众自己思索或做出判断。在推动本土电影发展和与国际交流中,如何坚守自己的文化立场与文化身份,在多样和差异中探寻统一与和谐,是各国电影所关注的,越南电影也不例外。倚重越裔导演、强大本土电影、谋划合拍是目前越南电影形成多元化格局并试图与全球电影文化对话交流的努力方向,“以对民族主体的正面书写,冲破了西方强势文化以他者的凝望对其民族的想象性建构,成为当代亚洲影坛乃至世界影坛不可缺少的一笔”[14]46。

图6 电影《番石榴熟了》