在基础教育中塑造价值观

——来自第八次教材改革的证据

2018-12-26郑冰岛朱汉斌

郑冰岛,朱汉斌

(复旦大学国际关系与公共事务学院,上海200433)

一、引言

公民共同的价值认同和行为偏好是社会凝聚力的重要组成部分[1-3],它们能够有效地降低社会交易成本,促进社会制度的有序运行,对社会经济增长和政治稳定至关重要[4-7]。“十三五”规划强调应推动“两个文明”协调发展,在繁荣经济的同时大力建设社会主义精神文明,这种新的发展理念体现了建设社会主义核心价值观的重大意义[8-9]。

历史经验证明,基础教育是构建社会价值观、提高国家凝聚力的最重要渠道之一[10]。然而,现有关于社会价值观建设的研究主要关注社交媒体所传达的“劝服性信息”(Persuasive Message)[11-14],而很少关注教育的影响[15-16]。虽然有些研究显示教育的社会化功能可以促进公民参与,进而保证社会制度的良好运行[17-22],但总体来说,关于教育对国家凝聚力的影响,其实证证据,尤其是因果证据还非常缺乏。

基于“首都大学生成长追踪调查”数据(Beijing College Student Panel Survey,以下简称BCSPS),本文旨在探讨基础教育,尤其是基础教育所使用的教材,对构建共同价值观与行为偏好的影响。为推动青少年思想道德建设,教育部于2004年至2012年在中国大陆所有省(区)逐步推广了新编基础教育教材。在此改革背景下,不同省(区)之间、不同入学年份的高中生之间所使用的高中教材的明显差异,为我们探索教育和价值观之间的因果关系提供了便利。通过考察高中教材和学生政治态度、行为偏好之间的关联,我们评估此次改革是否实现了其提高青少年思想道德水平的政策目标,并探索教育与价值观构建之间的理论联系。

我们的实证研究发现,基础教育对学生的价值观塑造有着显著的影响:学习新高中教材的大学生对党和国家更加忠诚,更加拥护党和国家的政策。具体而言,他们在调查中表明会更坚决地贯彻中央精神;他们也有更强烈的入党意愿并更加积极地申请入党;关于毕业后的职业选择,他们更偏好国有部门的工作,而对市场部门持审慎态度;他们更加支持有序的政治生活,而反对使用抗议行动的方式来表达利益。可见,高中教育对学生的态度和行为有着深远的影响,高中教材在其进入大学后仍深刻影响着他们的价值观。基于双重差分方法和熵平衡方法的多重稳健性检验进一步说明了这些实证发现的可靠性。

二、新课标改革

2001年6月,教育部印发《基础教育课程改革纲要》,开始筹划新课标教材的编写。虽然新课标改革覆盖小学、初中和高中三个阶段,但是义务教育阶段的新教材在2003年至2005年间快速推广至全国,彼时我们的样本已经进入高中学习,不可能受到中小学新课标改革的影响,因而我们仅关注高中教材改革。

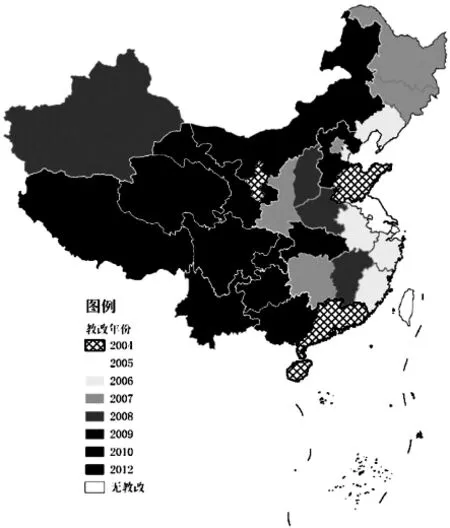

图1显示了高中新教材在全国范围内的推广过程。我们用斜状网格表示四个首批实施高中新课标改革的实验省(区),包括宁夏、山东、广东和海南,其2004年秋季入学的高中生开始全面使用新教材。经过一年的实验后,改革逐渐开始向全国推广。江苏作为第一个推广省份于2005年实施改革,随着2012年广西作为最后一个省份开始使用新教材,新课标改革在中国大陆全面完成。如图1所示,颜色越浅的省(区)表示实施改革的时间越早,反之则越晚。对于入学时间只差一年的高中生而言,教改导致其三年学习备考期间使用的教材完全不同。不同省份间不同届高中生使用教材的差异,将有利于识别教材改革对学生价值观及行为的因果效应。

图1 教材改革在全国的推广过程

双重差分模型的平行性假设(Common Trend Assumption)规定,除教材改革外,应该没有其他明显的政策干预来影响不同省份间学生价值观与行为的差异。由于我们关注2006级和2008级大学生,即2003级和2005级高中生,为确保上述假设的可靠性,我们全面梳理教育部在2003-2008年间发布的所有正式文件①。

我们发现,除2008年江苏省实施高考改革之外,应该没有其他重要的教育政策来混淆高中新课标改革对学生态度和行为的影响。而对江苏省而言,其2005年实施的新课标使当年秋季入学的高中生三年内学习了崭新的教材,而其2008年启动的高考改革又使这一届学生参加了形式截然不同的高考。具体而言,江苏省仅将语文、数学和英语三门科目记入高考总分,而对政治、历史等科目仅作学业水平测试,从而大大降低了这类对学生价值观起重要引导作用之科目的重要性。为避免违背平行性假设,我们在研究中删去所有来自江苏的样本。因而,在研究的比较过程中,只有来自广东、山东、海南和宁夏的样本被作为使用新教材的“实验组”,其他省(区)的样本则被作为“控制组”。

三、教学内容变迁

《基础教育课程改革纲要》明确为第八次教改设立了如下目标:“(1)使学生具有爱国主义、集体主义精神,热爱社会主义,继承和发扬中华民族的优秀传统和革命传统;(2)具有社会主义民主法制意识,遵守国家法律和社会公德;(3)逐步形成正确的世界观、人生观、价值观;(4)具有社会责任感,努力为人民服务;(5)具有初步的创新精神、实践能力、科学和人文素养以及环境意识;(6)具有适应终身学习的基础知识、基本技能和方法;(7)具有健壮的体魄和良好的心理素质,养成健康的审美情趣和生活方式,成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。”可以看出,第八次教改试图在思想政治教育和学科知识性教育之间实现良好的平衡,使得基础教育既传播知识文化,又能够对学生价值观起积极引导作用。

上述目标能否达成,取决于新教材是否向学生传递了更为积极的信息。我们充分比较改革前后的两版高中教材,试图找出教学内容的重大变革,并将其与学生的价值观塑造相联系。在这一方面,Cantoni等人在他们的研究中已经做了大量的工作[16]。我们基于其文献中所罗列的教材内容变迁②,并将之与BCSPS调查问卷进行比较,发现高中教材的如下几方面变化可能会对我们关于大学生价值观和行为的调查有所解释。

(一)“三个代表”重要思想

教育部在2001年印发的《基础教育课程改革纲要》中明确要求,“基础教育改革要以江泽民同志‘三个代表’重要思想为指导”。因此,新版政治教科书增加了大量关于“三个代表”重要思想的讨论;在《普通高中思想政治课程标准》中,增加了诸如“阐明立党为公、执政为民是‘三个代表’重要思想的本质,理解把‘三个代表’重要思想确立为党的指导思想的深远意义”等内容。这些教学内容的变化深刻阐释了共产党执政的合法性,我们认为这会提高学生对党的积极认同,并用BCSPS中关于学生入党意向和入党行为的一系列问题来检验这一猜想。

(二)“市场不是万能的”

高中政治新课标中增加了相当的篇幅,用以探讨市场经济的局限,以及国家干预的必要性。例如:“解析政府在市场经济活动中发挥作用的典型事例,说明发展社会主义市场经济离不开国家的宏观调控”;“市场调节的作用不是万能的,政府有必要采取适当手段矫正市场调节的弊端”。与Cantoni等人的研究发现[16]一致,我们认为新教材中关于市场经济局限的论述会增加学生对市场原教旨主义的质疑,因此我们利用BCSPS中关于学生职业选择的问题来验证这一猜想。

(三)有序参与政治生活

新版政治教材加入一整章的内容讨论公民的政治生活,要求学生“学习宪法对公民政治权利和义务的有关规定,说明公民有序参与政治生活的意义”。新课标还着重要求学生讨论“无序参与政治生活的代价与后果”,教导学生“依法行使民主权利”。基于BCSPS我们将分析学生对于抗议行动的态度,来验证关于有序政治生活的教育是否塑造了更健康的价值观。

(四)践行中央精神

关于本次教材改革的多份政府指导性文件都要求,各教育机构要“认真贯彻中央要求,深入进行爱国主义、集体主义、社会主义和中华民族精神教育”。鉴于本次课改的重要目标之一在于加强学生的思想政治教育、引导学生形成积极向上的价值观,因而新教材可能会提高学生对国家的忠诚度以及对中央精神的践行度。我们用BCSPS中关于学生对中央政策的认同问题来检验这一假设。

四、数据、变量与模型

(一)数据

本文使用的数据来自2009年开始的“首都大学生成长追踪调查”(BCSPS)。该调查以北京市范围内公办大学中2006年和2008年秋季入学的大学生作为调查总体,采用多阶段概率抽样方法,抽取了来自北京15所高校的5100名学生样本,完成调查4771人。BCSPS第一轮调查的样本为2006年和2008年入学的本科生,这为本研究提供了巧妙的样本设计。其中,2006级大学生于2003年进入高中,因而没有经历2004年开始的高中新课标改革;而2008级大学生于2005年进入高中,彼时山东、广东、宁夏、海南和江苏五个省(区)已经实施改革,其高一新生全部使用新课标教材,而其他省(区)则尚未改革,同年入学的高一新生全部使用旧版教材。这一调查设计使得我们得以利用双重差分模型,研究高中新课标改革对学生价值观及行为态度的影响。

在BCSPS的全部4771个样本中,2006级和2008级大学生是本文所关注的样本,因而我们首先剔除了不在这两年参加高考或高考时间缺失的307个样本。其次,由于中国香港、澳门和台湾地区与中国大陆的教育体系不同,我们删去了19个港澳台生源样本。另外,上海的基础教育体系相对独立,始终采用沪教版教材,与其他地区的人教版教材有所区别,因而我们也删去来自上海的66个生源样本,以保证分析样本的同质性。基于我们在第二节对江苏省高考改革的讨论,为了避免违反双重差分模型的平行性假定,消除高考改革对教材改革效应的混淆影响,我们进一步删去来自江苏的149个样本。

(二)变量

1.因变量

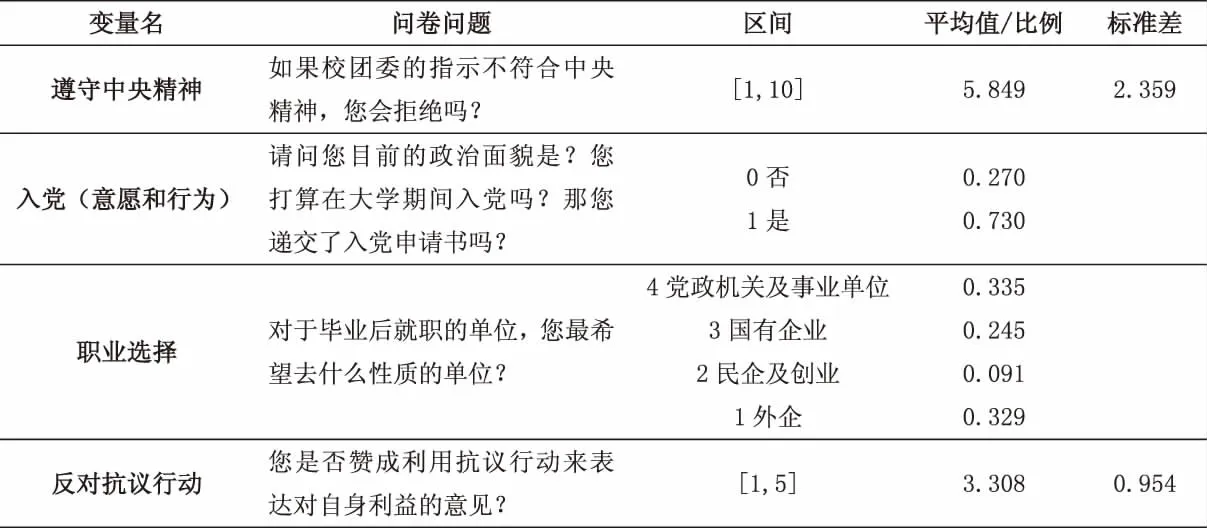

我们关注教育部所推广的新课标教材对学生价值观的引导与塑造。联系上一节我们对改革中教学内容变迁的讨论,我们分别用四个因变量来测量大学生的政治态度和行为,它们分别为遵守中央精神、入党意愿及行为、职业选择以及对抗议行动的态度。表1详细列出了因变量的具体定义、其在调查问卷中的测量方法,以及描述性统计。遵守中央精神是一个取值为0-10区间的连续变量,它表示受访者对中央政策精神的践行决心,变量取值越大,则表明受访者越倾向于坚决践行中央精神。入党则是一个虚拟变量,若被访者符合下列任一情形,则被认为是具有入党的意愿或行为:(1)被访者目前政治面貌是中共党员;(2)被访者打算在大学期间入党;(3)被访者已经递交入党申请书。该因变量编码为“1”,否则为“0”。职业选择则是一个定序变量,用以衡量受访者对国有部门职业的偏好程度,变量值越大则表示受访者越倾向于选择国有部门的工作。对抗议行动的态度是一个处在1-5区间的连续变量,它是受访者对公开集会、游行、罢工和罢课四种利益表达渠道的反对程度的平均值,其数值越大,则表示受访者越不赞成利用抗议行动来表达自身利益。我们的四个因变量既涵盖了大学生的政治态度,又涉及这些态度的行为表现,两者互补,相信能够较为全面地测量受访者的价值观及其与高中学习教材的相关性。

2.自变量

与一般的双重差分模型类似,入学年份和教材改革的交互项为本文的核心自变量。大学入学年份是一个虚拟变量,其中2006年参加高考并进入大学的样本被编码为“0”,2008级大学生样本则被编码为“1”,他们是改革开始之后的样本。教材改革也是一个虚拟变量,其中生源地是山东、宁夏、广东和海南的样本被编码为“1”,来自其他省(区)的生源则被编码为“0”。

表1 因变量描述性统计

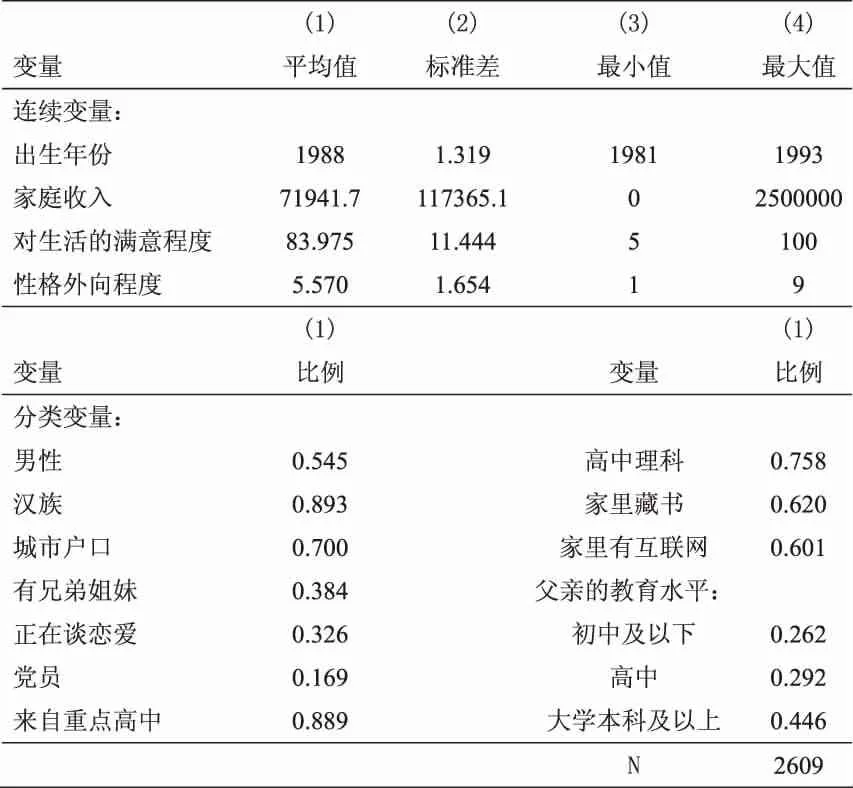

3.控制变量

除高中教育之外,还有很多内生性因素可能会影响到学生的政治价值观。我们首先控制了一系列人口学因素,包括性别、出生年份和民族。而重点高中和文理科这两个变量则试图控制受访者在高中期间的学习情况。中国的基础教育体系本身并不平等,重点中学提供了更为优质的教学资源[23]。如果重点中学在教材改革的初期能够更好地贯彻改革目标,则很可能会影响改革对学生价值观的塑造效果。我们将高中就读于各类重点学校的样本编码为“1”,就读于普通高中的样本编码为“0”。此外,高中的文理分科影响学生对政治这类着重塑造价值观的文科科目的重视程度,从而也影响教材改革的效果。因而我们构建一个虚拟变量,把受访者在高三属于理科班的编码为“1”,文科班的编码为“0”。我们进一步控制学生的党员身份这一虚拟变量,将党员编码为“1”,反之为“0”。当然,在考察学生入党意愿和行为的模型中,我们去掉这一党员身份变量,以防止模型的过度控制。最后,我们还控制了高中主要教材的出版社固定效应,以防止不同版本的教材会混淆新课标的因果效应。

学生的家庭背景对其价值观的塑造有潜移默化的影响,因而我们控制一系列有关变量。首先是户口身份,我们将非农户口编码为“1”,农村户口编码为“0”。此外,我们将有任何兄弟姐妹的受访者编码为“1”,独生子女则编码为“0”。家庭收入和父母的教育水平直接决定了受访者家庭的社会经济地位[24]。我们对学生汇报的2008年家庭总收入取自然对数,以控制其家庭经济条件。我们还将受访者汇报的父亲的教育水平分为三类,分别是初中及以下、高中(含职高中专)、大学本科及以上(含大专),从而控制家庭教育水平。我们还引入家庭藏书和互联网作为两个虚拟变量,以此来测量家庭文化资本。家庭藏书超过50本被编码为“1”,否则为“0”;家庭开通互联网被编码为“1”,没有则为“0”。

我们进一步控制关于受访者个人生活和个性的信息,以排除这些较为主观的因素对价值观的影响。我们以一个虚拟变量来控制大学生是否处在一段浪漫关系内部,是则编码为“1”。研究表明外向的性格会鼓励政治参与[25],并提高人群对政党的归属性[26],因而我们以一个量表来控制外向型性格这一变量。也有研究表明对于生活更为满意的群体会更为积极地参加政治活动[27-28],因而我们也控制大学生对生活满意度的主观报告。表2列出了这些控制变量的描述性统计。我们很有可能做了过度的控制,然而,接下来我们所报告的实证结果皆不受到完全或部分控制这些变量的影响。

表2 控制变量描述性统计

(三)模型

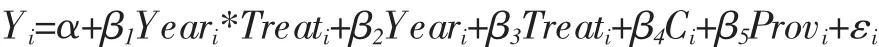

我们的基准模型使用了典型的双重差分方法:

其中,Yi代表学生i的政治态度与行为,包括遵守中央精神、入党意愿及行为、职业选择和反对抗议行动这四个因变量。Yeari*Treati是入学年份与教材改革的交互项,用来测量来自教材改革省和非教材改革省的学生在2004年教改前后所表现出的价值观变迁的差异。β1是该交互项的回归系数,它是本文关注的重点。如果教材改革引导学生形成了积极的价值观,则β1在统计学意义上正向显著。此外,Yeari代表年份固定效应。Treati代表实验组与控制组的分别,具体来说,其回归系数表明改革省份和未改革省份的学生在教改之前价值观的差异。假如教材改革的实施与否本身就与学生的价值观有关,这会导致我们的估计结果有偏。例如,如果教材改革率先在学生思想品德较差、价值观较为消极的地区开始,则会导致我们低估教材改革的影响;反之,若教改在价值观积极的省份首先开展,则我们会高估新教材的影响。在标准的双重差分法中,Treati提供了对经历教材改革和未经历教材改革的大学生价值观的平行性趋势检验。我们期待实施教材改革的决策与改革前学生的价值观无关,即β3应在统计学意义上不显著。Ci为一系列控制变量,包括了如前所述的人口学变量、高中教育情况变量、家庭背景变量、学生个人生活和性格变量等。值得注意的是,当因变量为入党意愿和行为时,我们的控制变量不包括党员身份。Provi代表省份的固定效应。此外,α是截距,εi是误差项。

五、实证结果

(一)基准模型

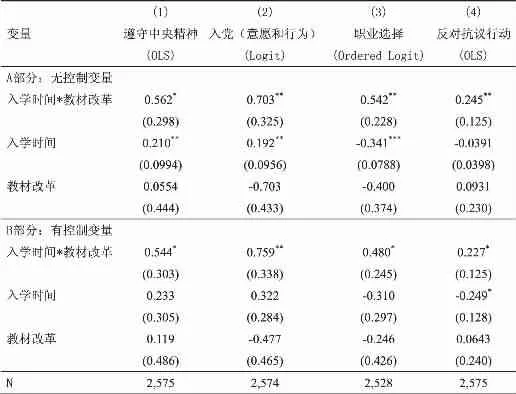

我们的分析从基准模型开始。表3中的A部分报告了仅控制省份固定效应的双重差分模型结果。入学时间和教材改革这两个变量的交互项是我们的核心关注点。在模型1-4中,该交互项都显著为正,这表明新教材对大学生的价值观具有显著正向影响。考虑效应的大小,在模型1中交互项的系数为0.562,表明就平均意义而言,使用新高中教材的大学生遵守中央精神的程度提高了约9.6%(0.562/5.849)。由于模型2是逻辑斯蒂模型,其交互项的系数为0.703,这表明新课改将学生入党意愿和行为的发生比提高了102%(e0.703-1)。模型3的系数表明,使用新教材的大学生,其在国有部门规划职业生涯的发生比将增加72%(e0.542-1)。模型4则说明经历教材改革的大学生更为反对抗议行动,其反对程度提高约7.4%(0.245/3.308)。这些结果说明,教材改革对价值观的塑造不仅在统计学意义上显著,而且其影响系数也不容忽略。高中教材对大学生的政治态度和行为确实构成重要的影响。

入学时间表示年份固定效应。在模型1和模型2中该变量的回归系数显著为正,表明2008级大学生比2006级大学生在遵守中央精神和入党意愿及行为方面更加积极,这有可能来自其他社会主义精神文明建设举措的影响。模型3的年份固定效应系数显著为负,说明关于毕业后的职业规划,2008级大学生更倾向于市场部门。而在反对抗议行动方面(模型4),不同年份入学的大学生没有显著差异。

教材改革变量的回归系数则表示在实施教材改革前,实验省份与控制省份的生源在政治价值观上的差异。标准的双重差分模型假定教材改革的实施与改革前学生的价值观在统计学上没有联系,否则就违反了平行性趋势假定。在模型1-4中,教材改革的回归系数在统计学意义上都不显著,这表明对于2006级大学生,实验省和控制省的生源在遵守中央精神、入党行为与意愿、职业倾向和反对抗议行动四个维度上都不存在实质差异。这表明我们的双重差分模型符合平行性假定,进一步论证了我们所得出的实证结果的可靠性。值得一提的是,当我们基于残差项在省内的相关性而调整对标准误的估计时,我们的实证结果并不发生根本改变。

表3 基准模型

由于价值观可能受到个体特征、成长经历、家庭背景等多方面因素的影响,在表3的B部分中,我们进一步引入上一节所论述的一系列控制变量。在模型1和模型3-4中,我们还进一步控制受访者的党员身份,重新进行双重差分的估计③。B部分的结果与A部分非常相似:入学时间和教材改革的交互项在模型1-4中都呈统计显著,表明新教材塑造了更为积极向上的政治态度与行为。教材改革的主效应在模型1-4中都不显著,再次表明我们的双重差分模型符合平行性假定,即教材改革的实施与改革前学生的价值观没有关系。

(二)基于大三样本的模型

我们的基准模型基于2009年第一轮调查,它访问了大一和大三两个年级的学生,其中仅有大一的部分学生经历过教材改革。接下来,我们将结合2011年的追踪调查,对此结果进行稳健性检验。BCSPS在2011年追访了所有样本,再次询问了与2009年基本相同的问题④。此时,2009年的大一受访者已是大三学生。我们综合利用2009年和2011年的调查,抽取出两轮访问中的大三学生样本,比较大三学生的政治态度与行为,结果如表4所示。

表4 基于大三学生样本的结果

模型1-3都显示,入学时间和教材改革的交互项呈正向显著。这表明,即使在大三样本中,经历教材改革的大学生也具有更积极、与党和国家更接近的价值观。具体而言,经历教材改革的学生比使用旧教材的学生在遵守中央精神的程度方面高13%(0.736/5.648);在入党行为和意愿上高124%(e0.807-1);在反对抗议行动的程度上高6.6%(0.214/3.242)。

(三)熵平衡模型结果

为了更好地评估新版高中教材对大学生态度与行为的引导作用,我们利用教材改革建构的准实验情境,进行双重差分分析。然而,严谨的实验设计要求实验组与控制组是随机分配的。我们在表5的第1-4列分别展示实验组和控制组在一系列控制变量上的均值和方差,并在第7列比较其均值差异,发现实验组与对照组在性别、民族、兄弟姐妹情况、党员身份、就读重点高中、恋爱行为以及性格外向程度上都呈现统计上显著的差异。尽管我们的基准模型和大三样本模型同时表明,我们应该不需要太担心平行性假定的违反情况,但至少从这些控制变量来看,实验组和控制组的分配并非完全随机。为了解决实验组和控制组的异质性问题,构建更为可比的双重差分实验情境,我们使用熵平衡法调整实验组和控制组相应控制变量之间的权重,构建一个与实验组非常相似的反事实对照组,再重新估计我们的双重差分模型。熵平衡通过最大化熵值权重的方法,能确保在教改之前,实验组和控制组在一系列观测变量上,有着平行的变化趋势[29]。

表5 控制变量的熵平衡处理

表5的第5-6列报告经加权处理后的控制组在一系列变量上的均值和方差,而第8列则显示实验组与经熵平衡处理后的控制组在各变量上的均值比较。可以看出,经熵平衡匹配之后的对照组与实验组在均值和方差上都非常类似,不存在显著差异⑤。

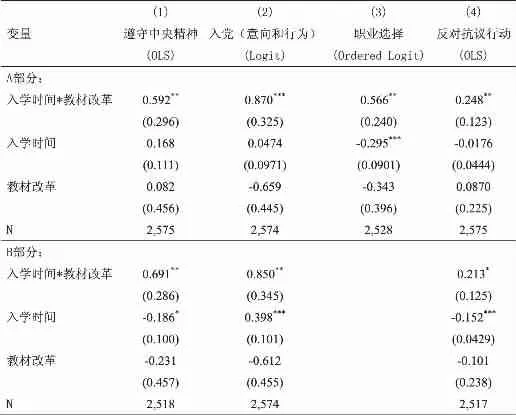

接着,我们在表6报告经过熵平衡调整后重新估计的双重差分回归结果。其中A部分的结果基于2009年的调查数据,而B部分的结果基于大三学生的样本。在两组模型中,我们都控制一系列的个体和家庭背景因素来保证结果的稳健性。A部分的实证结果与基准模型非常接近,入学年份和教材改革的交互项正向显著,表明教材改革塑造着更加积极的价值观,学生们会更加遵守中央精神,在行为态度上靠近党和国家,并反对抗议行动。B部分的实证结果验证了表4中模型估计的稳健性,说明在大三学生样本中,教材改革也的确积极引导了学生的价值观,即新版高中教材的正面意义至少会一直持续至大三年级。我们的熵平衡分析进一步解决了实验组与对照组的异质性问题,构建了更为可比的双重差分实验情境,从而使得平行性假定更为可靠,因而验证了实证结果的稳健性。

表6 熵平衡检验后的回归结果

六、结论

构建社会共同价值观及行为偏好是社会科学领域的重要命题,许多学者以此作为国家建构的基础[30],认为共同的价值体系和理想信念是国家统一、社会秩序良好运行的最根本前提。本研究将关注点投向大众教育,系统考察高中教材改革如何塑造学生的政治态度与行为。研究发现,新课标改革很大程度上完成了教育部所设立的思想道德建设目标。使用新版高中教材的大学生更倾向于支持中央政策,有着更强烈的入党意愿及行为,也更相信国家在市场经济中的调控作用而更倾向于在国有部门进行职业规划,他们也更加反对无序的政治参与,反对以抗议行动作为利益表达渠道。

我们的研究很好地补充了政治经济学中关于“政治劝说”(Political Persuasion)的文献。已有的研究大多关注社会媒体的效应,揭示人们的消费、投票、投资乃至慈善行为等受到“劝说性信息”影响塑造的过程。本研究则关注基础教育所使用的教材,通过准实验方法的实证研究发现了教育的“政治劝说”功能。我们的研究也与关于“国家构建”(Nation Building)的文献有所关联,为教育在国家构建及共同价值观塑造过程中所起的重要作用提供了实证证据。从现实意义上讲,本文可以看作是对第八次教材改革的一项政策评估,我们发现这次教学改革在学生思想道德建设方面取得了较为圆满的成效。其政策意义是,我们应当更加着重改进社会主义教育体系,使其在建设社会主义核心价值观中发挥应有的作用。

致谢

作者感谢香港科技大学吴晓刚教授向我们提供调查数据。文责自负。

注释

①我们重点关注教育部在2003-2008年间发布的35份关于高中教学的文件和2006-2008年间发布的497份关于大学教育的文件。

②与Cantoni等人[16]一样,我们重点关注政治教材的变化。原因有二:首先,政治教材更能体现对学生的思想政治与价值观教育;其次,新课标的高中政治教科书只有人民教育出版社这一个版本,而其他科目的教科书则普遍有多个版本,因而这有助于简化我们的研究。

③大学生的价值观可能与大学的思想政治教育相关,因此我们也尝试控制大学的固定效应及大学与年份的交互项,这同样也不改变我们的实证结果。

④2011年的调查并未询问当时大三学生样本(2008年秋季入学)的就业意向,因此我们在这一部分略过了职业选择问题。

⑤实验组与经加权处理后的控制组在各个变量的均值与方差上或有极其微小的差异,这些差异是由计算时采用四舍五入法导致的。