研究型大学教育质量的影响机制研究

——基于L大学CCSS调查数据的分析

2018-12-26孙冬梅柳芸芸

孙冬梅,柳芸芸

(1.兰州大学 高等教育研究院,甘肃兰州730000;2.浙江大学 教育学院,浙江杭州310028)

一、背景与问题

根据2016年全国教育事业发展统计公报,我国各类高等教育在校学生总规模达到3699万人,高等教育毛入学率达到42.7%,高于全球平均水平。虽然教育系统日渐发达,但很多国家和地区仍未能建立起有效支持学习的教育系统,如何提高教育质量仍是高等教育界的一大挑战。清华大学教育学院自2009年开展“全国大学生学习性投入调查”(CCSS),根据以学习者为中心的理念,此研究特别关注学生的学习性投入,将大学生的学习经历、感受和在学满意度纳入研究设计,作为质量研究不可或缺的内容[1]。CCSS问卷主要以乔治·库(George D.Kuh)的“学习性投入”理论为基础,基本假设是学生在具有有效教学目标的活动中投入的时间和精力越多,获得的反馈越多,他们在知识、技能和性情上的发展也就越好。同时,学校越是从各方面创造条件鼓励并支持学生主动参与到这些有效的学习活动中,学生便越会在这些活动中投入更多的时间和精力,从而获得更好的学习效果[2]。该理论强调院校环境和学生行为两者对教育结果的共同影响。L大学于2012年和2015年参与了清华大学的CCSS项目,本文即是在此背景下开展的探索。

国内现有的运用CCSS问卷对学习性投入的研究较多,但是往往从已有的5个综合分析指标和9个教育过程诊断指标等展开研究,精细化到较小概念的研究并不多见。通过观察和分析学习性投入理论中的重要概念,本文发掘并提炼出“教育质量”、“校园环境”和“学习动力”3个关键变量,主要研究5个问题:教育质量可以分为哪些维度;校园环境可以分为哪些维度;校园环境的各个维度如何影响教育质量的各维度;学习动力如何影响教育质量的各维度;学习动力在教育质量的影响机制中起何种作用。本研究试图将校园环境和学习动力运用到对L大学教育质量的研究中,尝试构建教育质量的影响模型,期望为L大学教育质量的成长与发展提供理论依据。

二、相关概念

(一)教育质量

国内对高等教育质量观的研究,可以分为两类:一是以教育过程为主导的高等教育质量观,强调在教育过程中的人力、物力等的投入;二是以教育结果为主导的高等教育质量观,强调“市场化”因素对大学生学习和发展的影响,市场化竞争看重的是学习收获等结果性指标,如知识、能力、满意度等[1],因而学生的学业成绩、自我评价、满意度、毕业率以及毕业后的发展情况都可以作为测量一所大学教学质量的参考标准[3]。研究采用以教育结果为主导的教育质量观,将教育收获和在校满意度作为教育质量的测量指标,其中“教育收获”涵盖知识的获取、能力的提升等,“在校满意度”反映的是学生对在校经历的总体感受和评价。

(二)校园环境

校园环境指学校及院系合理提供和配置资源,为学生个体在校园里的全面发展提供支持与帮助的外部环境与条件。根据校园环境构成的内容可以把校园环境分为校园物质环境、校园人际环境、校园文化环境[4]。校园建筑、文化设施和图书资料等这些以物质所表现出来的文化形态称为硬件环境[4]。学校良好的物质环境为学生创造良好的学习、生活条件,为师生的生活和发展提供基本的硬件保障。校园人际环境主要强调院校为学生创设的人际关系氛围,包括生师互动和同伴互动。生师互动是指高校中教师与学生在教育活动中交互作用与交互影响的过程,它的有效性关乎人才培养的质量与大学教育的满意度[5];同伴互动对学生的成长和发展也至关重要,高校中的同伴关系主要指学生与学生之间的关系。校园文化环境更倾向于校园环境的精神层面,主要包括智能型文化环境和素质型文化环境,前者主要指学者讲座、科技竞赛、学术沙龙、英语角、科技文化节等学术类活动,后者主要指迎新晚会、运动会、社团活动、主持人大赛等有益身心健康和促进全面发展的活动。

(三)学习动力

在CCSS的相关研究中,“向学/厌学”是指学生对学习能否满足自身需要而产生的一种情绪体验[6],是与“学习动力”最为接近的概念。现代教育心理学认为,学习动力是学习主体对学习行为价值判断基础上的心理驱动总和,由学习动机、学习兴趣和学习态度等非智力因素组成[7],通过激发学习的积极性和挖掘学习的潜能来调节学习活动[8]。本研究中的学习动力指产生于学习者自身需要而推动学习的一种倾向,它以动机为核心,包括学习目的、意义感、专注性、努力程度等因素。

三、文献综述与研究假设

(一)校园环境对教育质量的影响

奥斯汀(Astin)提出“输入-环境-产出”模型,他认为除了学生背景影响教育收获外,院校的内部环境也会对教育结果产生影响[9],但是至于输入变量如何在环境变量的作用下转变成产出结果,他的模型图中并未显现。后来出现的“大学变化通用评定”模型,对奥斯汀提出的“环境”这一黑箱做了解释和补充,该模型认为院校的组织结构和院校环境通过学生个人的努力质量和社会性人际互动这两个中介变量,对大学生知识和技能的发展产生影响[10]。近来我国有关CCSS的实证分析取得了一定的研究成果,如王纾验证了研究型大学学生的学习性投入对学习收获的影响机制,发现校园环境支持度对教育收获的影响最大;还有研究从较为精细化的层面出发,表明多元文化环境对学习收获的影响路径系数最高,学术环境的影响最小[12]。校园环境不仅对教育收获产生正向影响,而且对在校满意度也产生正向影响。徐远超通过做相关分析,发现校园环境支持度与在校满意度、向学/厌学关系最为密切[13];还有研究发现互动质量、支持性环境等因素都会影响学生满意度[14-16]。

由以上研究可知,校园环境对教育收获和在校满意度均产生正相关,校园环境对学生的发展与成长起着支撑作用,它对促进学生知识、能力、价值观、满意度等学习结果的提高均有积极作用。研究的第二部分确定了校园环境分为物质环境、人际环境和文化环境,因此提出如下研究假设:

假设1:物质环境正向影响教育收获;

假设2:物质环境正向影响在校满意度;

假设3:人际环境正向影响教育收获;

假设4:人际环境正向影响在校满意度;

假设5:文化环境正向影响教育收获;

假设6:文化环境正向影响在校满意度。

(二)校园环境对学习动力的影响

认知评论理论指出外部环境因素有两个功能:支持性功能和控制性功能[17]。当外部环境的支持功能显著时,个体感觉有能力完成和自我决定给定的任务,自我调控力充足,动力水平较高;而控制功能显著时,个体感觉自己容易受到外部环境的消极影响,难以调控自我行为,动力水平会减弱[18]。理查德和得西(Richard&Deci)在研究中还指出,在校园中,自我决定行为的产生需要校园环境的配合,当教室提供的设施设备满足了学生的联结、效率和代理等需求时,学生的学习动机得到激发,学习动力增强,因而容易产生新颖的想法[17]。国内也有此方面的研究,比如:刘燕等人的研究结果表明,外部环境是影响大学生学习动力的变量之一[8];孙冬梅的院校实证研究指出,称心如意的院校支持行为有助于提高学生的学习动力,关注校园环境支持情况对提高学生学习动机是有积极意义的[6]。通过以上分析得知,校园环境对学习动力产生影响,学校为学生创建的校园环境越美好,学生越容易产生积极的向学性和充足的学习动力。因此提出以下研究假设:

假设7:物质环境正向影响学习动力;

假设8:人际环境正向影响学习动力;

假设9:文化环境正向影响学习动力。

(三)学习动力对教育质量的影响

使用CCSS问卷的院校研究结果表明,向学/厌学是影响教育收获和满意度的主要变量[19-20];还有研究通过自编问卷,发现强烈的学习动力与优秀的学业成绩存在显著的正相关[8],并且积极向上的学习情绪可以显著预测学习满意度[21-22]。学习动力对学习起着引发、定向、维持和调节作用,当学生意识到学习的重要性和迫切性,并能从学习中获得快乐感和意义感时,自觉的学习行为就会产生,因此本研究认为学习兴趣浓厚、学习动力强烈的学生,更容易取得良好的学习成绩;同时,学习情绪积极向上的同学,成就动机较高,在追求目标的过程中会伴随更多的积极情感,对于结果往往会有比较积极的愿景,更倾向于对学校有较高的评价。基于此,研究提出如下研究假设:

假设10:学习动力正向影响教育收获;

假设11:学习动力正向影响在校满意度。

(四)研究述评

综上所述,在研究内容上,首先,现有研究较少在同一个模型中同时纳入校园环境的各子维度,并对它们各自产生的影响做对比讨论。其次,高等教育界对和本文内容相关的学习动力的研究主要有两类:一是校园环境对学习动力的影响研究,二是学习动力对教育结果的影响研究,但是对其中介作用的研究较少。最后,研究方法上,多数实证研究采用描述性统计或回归分析探讨变量间的相关或因果关系,而采用结构方程模型等方法深入分析教育质量各因素之间的直接和间接影响的研究较少。研究力图在这3点上有所突破。

(五)研究模型

在研究假设的基础上,绘制了初步的研究模型,如图1所示。首先,探讨物质环境、人际环境和文化环境如何直接影响学生的教育收获和在校满意度;其次,验证物质环境、人际环境和文化环境如何通过学习动力这一中介变量间接影响教育收获和在校满意度。

图1 假设模型图

四、研究设计

(一)数据来源

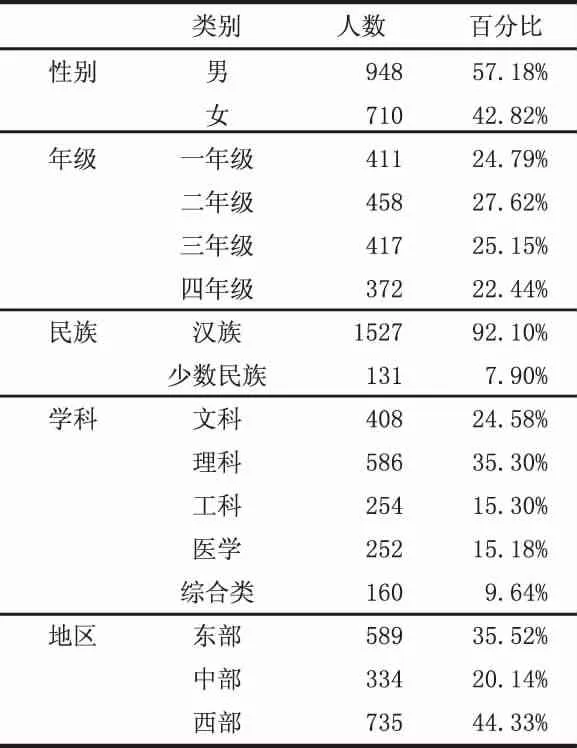

研究使用CCSS问卷,于2015年在L大学全日制本科生数据库中按照分层随机抽样的方式抽取了2002名本科生,最后回收问卷1755份(回收率87.66%),经测谎题筛选和无效数据清理后,得到有效问卷为1658份(有效率94.47%)。研究的样本数据组成见表1,样本分布均匀合理。

表1 数据样本

(二)问卷计分方式

研究采用的问卷计分公式为:

(反应值总数-反应值)/(反应值总数-1)×100(1)

图2是问卷的测量题项CE-1,如果学生在本题作答“强调”,反应值为2,根据公式(1),其得分为66.7。得分越高,表明学生在此题项上的表现越好。

图2 测量题项CE-1

(三)研究方法

对潜变量中因子负荷量很低的个别题项进行了删减后,确定研究的测量指标,见表2。此组数据的偏度系数均小于3,峰度系数均小于8,符合多变量正态假设,因此研究采用Amos 22.0软件,使用极大似然估计法(Maximum Likehood,ML)对建立的结构方程模型(structure equation model,SEM)进行统计分析。另外,在研究的结论与讨论部分加入访谈法,期望L大学5位同学的访谈结果能帮助解释量化数据的结果。

表2 测量题项与内容

五、实证分析

(一)初始模型

图3 初始模型图

表3 初始化路径系数表

研究的初始模型见图3。由整理后的表3可知,有3条路径未达到显著性水平(p>0.05),即H1:物质环境未对学习动力产生显著影响;H3:物质环境未对教育收获产生显著影响;H10:学习动力未对在校满意度产生显著影响。因此在接下来的修正模型中,将H1、H3和H10这3条路径删除。

(二)修正模型

删除了初始模型中的H1、H3和H103条路径后,其他9条路径系数均在显著性概率p<0.001水平下显著,图4为标准化估计值的修正模型图。两个内因变量旁的数值为多元系数的平方(R2),是自变量对内因变量的联合解释变异量。由图4可知,“人际环境”和“文化环境”可以联合解释“学习动力”16.9%的变异量;“人际环境”“文化环境”和“学习动力”可以联合解释“教育收获”37.9%的变异量;“人际环境”“文化环境”和“学习动力”可以联合解释“在校满意度”57.4%的变异量。在社会科学的研究中,10%以上的R2是可以接受的,50%以上的R2是较高的,因此认为该模型的解释能力较强。

1.信效度检验

图4 修正模型图

为了保证结构方程模型有较好的实际意义,研究对修正模型的信度、收敛效度和区别效度进行检验。信度检验以Cronbach's值和组合信度为检验标准,一般的判别标准是Cronbach's值达到0.7以上,组合信度的值达到0.6以上;研究的信度检验结果如表4所示,Cronbach's α值和组合信度的值均在0.74以上,说明测量模型的内在质量佳。对收敛效度的测量见表5,测量模型首先需要满足各测量指标的因子负荷量在0.50以上,除了测量题项IE-1略低于0.5,其余指标均达到标准;6个潜变量中,除“支持性环境”和“教育收获”的AVE值略低于标准,其他4个潜变量的AVE值均达0.50以上,综合考虑后认为研究可以继续进行。区别效度的测量结果如表6所示,对角线上的数字为各个潜变量的AVE的平方根,均大于该因子与其他因子的相关系数,表明研究的各个潜变量之间有较好的区别效度。

2.模型拟合度检验

表7为结构方程模型的拟合度标准和修正模型的实际值,通过评估可知所有的指标均达到理想状态,因此修正模型的拟合度良好,可以准确地反映样本观察数据揭示的真实情况。

(三)实验结果与分析

1.潜变量的现状分析

按照研究的问卷计分方式,人际环境、文化环境、学习动力和教育收获的测量指标均设置了4个题项,赋值为100、66.7、33.3和0;物质环境和在校满意度的测量题项均设置了7个题项,赋值为100、83.3、66.7、50、33.3、16.7和0。将L大学在这6个潜变量的得分分为[80,100]、[70,80]、[60,70]、[0,60]4个区间,分别对应优秀、良好、中等、较差4个等级。由表8可知,物质环境和文化环境的均值得分分别是50.46和53.47,得分情况最差,并且这两个变量的标准差值也最大,因而是最值得关注的两个变量;学习动力得分71.57,是6个潜变量中得分最高的一项,这说明L大学学生的学习劲头足,向学水平高。

表4 测量模型的信度检验

表5 测量模型的收敛效度检验

表6 测量模型的区别效度检验

表7 修正模型拟合度评估

表8 6个潜变量得分现状

2.“学习动力”的影响因素分析

表9所示的是人际环境和文化环境对学习动力的路径影响系数。人际环境和文化环境均对学习动力产生显著影响,但是文化环境对学习动力的影响(0.336)大于人际环境对学习动力的影响(0.145),这说明对于L大学学生的动力水平而言,文化环境比人际环境的作用更明显。

表9 各个变量对学习动力的影响系数

3.“教育收获”的影响因素分析

各个变量对教育收获的作用方式和影响大小各不相同,见表10。首先,人际环境和文化环境对教育收获产生直接的积极影响,其中文化环境对教育收获的直接影响(0.354)大于人际环境对教育收获的直接影响(0.144)。由表10还可知,学习动力对教育收获产生直接的正向影响,影响系数是0.301。通过上文对修正模型研究假设的验证结果可知,人际环境和文化环境对学习动力的影响显著,并且学习动力对教育收获的影响也显著,这充分说明学习动力在人际环境和教育收获间、文化环境和教育收获间起中介作用,人际环境和文化环境分别通过学习动力对教育收获起间接的正向作用。

表10 各个变量对教育收获的影响系数

从总影响系数来看,对教育收获的影响力度最大的是文化环境(0.455),其次是学习动力(0.301),最后是人际环境(0.188)。从各变量占总影响的百分比看,自变量(人际环境和文化环境)和学习动力(中介变量)对教育收获的影响占模型各要素总影响的比例分别是68.12%和31.89%,并且文化环境的影响比例(48.20%)大于人际环境的影响比例(19.92%)。这说明虽然文化环境、人际环境和学习动力均对教育收获有积极影响,但是以文化环境的影响为主。

4.“在校满意度”的影响因素分析

物质环境、人际环境和文化环境这3个变量均对在校满意度产生直接影响,见表11。从影响系数来看,物质环境对在校满意度的直接影响系数最大(0.612),其次是人际环境(0.174),最后是文化环境(0.158)。从各个因素占总影响的比例来看,物质环境对在校满意度的影响占模型各要素总影响的比例是64.83%,而人际环境和文化环境之和占总影响的比例还不足40%,这充分说明对于L大学而言,物质环境是一个非常重要的因素,极大地影响着学生的在校满意度。

表11 各个变量对在校满意度的影响系数

六、结论与讨论

(一)L大学学生学习动力得分最高,学校的物质环境和文化环境得分最不理想

通过现状分析得知,L大学学生的学习动力得分71.57,是6个研究变量中得分最高的一项。在学习动力方面,L大学学生的表现值得肯定。有研究通过对24252份本科生样本的研究发现,大部分学生认为自己的学习动力一般(得分50),半数有余的学生认为自己处在“较弱”(得分33.3)和“较强”(得分66.7)之间[20];另有研究表明清华大学本科生在“我专心致志学习时内心充满了快乐”和“向学/厌学”指标的平均得分分别是66.26和64.93[23]。L大学学生的学习动力得分在70分以上,这说明L大学学生表现出更强的向学性。

L大学物质环境和文化环境的均值得分分别是50.46和53.47,得分情况不理想,这说明L大学的物质环境和文化环境建设水平有待提高。本科生所在的Y校区2001年才迎来第一批新生,由于地处西北地区,恶劣的自然条件和落后的经济在一定程度制约了学习硬件和生活硬件的建设。实际上,L大学在这方面也做了不少努力,比如图书馆、宿舍和游泳馆的建设都很先进和人性化。但是L大学仍有不足的地方,在对艺术学院J同学的访谈中就得知,“学校大礼堂的音响设备不太好,凳子比较旧”;另外,生科院的L同学和文学院的C同学表示,L大学隔壁的另一所院校的硬件建设要比L大学好很多,这在一定程度上造成L大学学生的心理落差。

在文化环境方面,研究发现L大学虽然有新生迎新、文艺汇演、相声小品、合唱比赛等定期演出,但是L大学开展心理健康的讲座较少,对疾病宣传和预防的活动不多。总体而言,L大学对学生的身心健康提供的支持有限。通过浏览L大学网站和访谈可知,诸如“招募**国际会议志愿者”、“参加**夏令营活动”和“举办**创新大赛”等类似的通知在L大学甚少,他们遇见最多、参与最多的是在校内举办的文体活动。L大学很少鼓励学生参与重大社会、经济、政治问题相关的活动,这或许与L大学本科生所在校区距离城区较远,交通不便有关,为了学生的全面发展,L大学应该多为学生提供丰富多彩的课外活动,引导学生参与各项与社会、经济和政治紧密相连的活动。

(二)物质环境对在校满意度的影响最大,但是物质环境不能解释学习动力和教育收获

在修正模型的数据结果中,物质环境对在校满意度的影响最大(0.612),这说明对于L大学而言,良好的生活硬件和学习硬件有助于提高学生的在校满意度。然而在现状分析中得知,L大学的物质环境得分最低,这在一定程度上会拉低学生的在校满意度,由此可见提供良好的学习和生活硬件的重要性。

从理论上讲,校园物质条件的提高会对学生的学习动力和教育收获起到一定的推动作用,但是在此研究的初始模型中,物质环境不能解释学习动力和教育收获。这样的情况无独有偶,刘金宏等人的研究中,校园物质条件的提高也未对学生的学习参与兴趣起到一定的推动作用[24],他认为是这是由于“单纯地强调物质条件而没有其他辅助制度的约束”造成的。但是L大学为何会出现如此结果,研究带着这个问题对5位同学做了深度访谈。在访谈中有同学表示:“L大学Y校区四面环山,环境封闭,娱乐的地方很少,学生只有去图书馆、自习室学习”;“大一刚进L大学感觉挺失落的,后来慢慢适应了,经常泡图书馆,就在书本中发现了学习的乐趣”。L大学虽然物质条件较差,但是学生却善于从学习中发现乐趣,在自觉的全身心投入中找到学习的意义感和快乐感,可见他们的学习状况与制度约束无关。这种通过自身行为产生的学习动力能更稳定地维持学生的学习状况,对学业的影响作用更为重要,并且这种学习动力会激励他们克服困难、完成艰难的任务并勇于迎接各种挑战,这对L大学学生未来的发展是有好处的。

(三)文化环境比人际环境对学习动力和教育收获的影响大

修正模型的数据结果表明,文化环境和人际环境均对学习动力和教育收获产生正向的促进作用,这与文献中的研究结果一致。具体到对L大学的研究中发现,文化环境对学习动力的影响(0.336)大于人际环境对学习动力的影响(0.145);同时,文化环境对教育收获的影响(0.455)大于人际环境对教育收获的影响(0.188)。文化环境对学习动力和教育收获的影响大于人际环境对它们的影响,这说明学校的智能型文化支持和素质型文化支持对学生的学习状况起的作用更大。

在L大学的人际环境方面,研究通过对5位学生的访谈得知,L大学的辅导员周内一般居住在Y校区,学生遇到事总会习惯性地找辅导员,这些无疑加深了学生和辅导员之间的感情。但是L大学在创设和谐的人际环境方面仍有些不足的地方,比如学校的办公大楼和学生学习、生活的地方距离很远,制约了学生和管理人员的联系。访谈中大部分同学还表示,“上课老师的家基本都在市区,上完课后他们匆匆忙忙就离开”,教师和学生的课后交流较少;另外L大学的本科生“出校门少,L大学周围只有一所高校”,“校车不方便”,这使得L大学的学生与其他高校的学生互动较少,人际交往活动往往只限于校内,以上这些都不利于良好的人际氛围的建立。

研究得到的一个有意思的结论是,L大学学生的学习动力和学习收获较少依赖人际环境,这说明他们虽然与老师和同伴的互动少,但是这些对他们的学业造成的影响并不大,这也从另一方面说明他们在人际交往上更加独立。这种独立性可能是由于L大学学生寻求教师、管理人员的帮助时受到一定程度的条件限制而自我成长和锻炼起来的,也可能和学科差异有关系,L大学的学生有接近70%是理工科生和医学生,一般而言,这类学生的理性思维较好,他们对人际关系并不敏感,在他们看来,院校为他们提供良好的学习和社交环境在一定程度上可以帮助提升他们的学习动力和教育收获水平,因而在研究中,支持性环境对学习动力和教育收获的影响最大。

(四)学习动力不能解释大学生的在校满意度

初始模型的研究假设检验结果表明,学习动力对在校满意度的显著性水平大于0.05,这说明通过L大学学生的学习动力强弱无法预测他们的在校满意度水平,此结果与其他院校运用CCSS问卷开展的研究结果并不一致,比如有研究通过对向学/厌学指标与在校满意度指标做相关分析,得出这两者呈现中度相关(相关系数为0.430)[20]。但是L大学为什么会出现这种与其他院校不一致的情况呢?通过调查和分析得知,由于地理和经济等原因,L大学的学生生源相比于国内其他研究型高校不占优势。L大学有超过一半的学生来自中西部地区或非城市地区,本身是家庭第一代大学生,他们往往是传统意义上的好学生,学习动力十足,关注学习成绩,但是较少与他人交流,社交圈子小,较少得到“重要人物”(指对学生发展产生重大影响的知名教师,社团领导者,优秀企业家等)的支持,较少参与课外活动,很容易被忽视[1]。如此的背景因素,加上L大学对学生的人际和文化活动的重视程度不够,影响了L大学学生感知到的文化环境(53.47分,较差)和人际环境(67.59分,中等)。不可否认的是,L大学的学生有着良好的自律能力、坚持不懈的学习态度和勇于挑战困难的决心等强烈的自我提高的学习动力,但是在校满意度主要关注学生对学术、社交、自我成长等整体在校经历的满意程度,这对于有着高学习动力水平却较少参与社交活动、较少与同伴互动、生活模式单一的L大学学生而言,是一些与他们所在乎的按时上课、关注考试、认真完成作业等关系不大的因素,因而他们的学习动力很有可能不能显著预测在校满意度。