基于司法大数据的高校纪律处分实证研究

——兼论教育法学研究范式的拓展

2018-12-26王工厂

王工厂

(郑州师范学院法律事务研究中心,河南郑州450044)

一、引言

教育法语境下的纪律处分作为学生管理的重要内容,涉及正当程序、法律适用以及体现高校管理权的行政裁量问题,具备高度的实践品格。然而,对这一问题的现有研讨基本局限于运用社会科学理论来解释法律的规范研究,例如对纪律处分法律属性的争论就有行政处分说[1]、行政处罚说[2]、准行政处罚说[3]和属性分段说[4]。这些认识虽然有其合理性,但研究者可能往往试图获得一种带有个人解释的“主观知识”。梳理中国知网1985-2015年收录的1400多篇教育法学研究文献,可以发现,研究范式运用比较单一甚至基本上都是基于定性分析展开的规范研究,这极易形成思维定式,禁锢学术界在方法上的创新。[5]而规范研究所固有的立场既定、结论预设的特质,使得教育法学研究长期呈现出静态的、封闭的、自我言说式的繁荣。教育法学的研究不应局限在“我认为”,更应向“我发现”拓展。在确认教育法学规范研究对增强问题意识、构建理论体系之价值的同时,亦应注重对教育法治实然状态的回应,深入挖掘体现教育法学自身特质的本土教育法治资源。唯其如此,规范研究的证成逻辑才能和教育实践的生长方向高度契合。高校治理语境中,学校给予学生纪律处分就是一个法律规范适用与违纪事实涵摄的过程,但规范从制定到适用必然出现其与现实间的空白即“实证真空状态”(empirical vacuum)[6],而教育法律、法规关于纪律处分的低密度规定和不确定法律概念的大量使用则加剧了规范与现实之间的落差。对空白状态增进理解,降低规范从制定到适用、再到功能实现过程中的不确定性,增强对司法实践趋势的预测,细化教育法律规范的制定,减少实然教育法与教育法治实践的落差,正是教育法学实证研究的目的和价值所在。

本文试图通过相关司法大数据的简单量化分析,观察司法者在纪律处分引发的学校与学生间讼争的价值导向和裁判的整体趋势,分析裁判结果对教育立法和高校治理产生的影响,借此展现拓展教育法学研究范式的可能和价值,进而丰富教育法学的研究内容。

二、教育法实证研究与司法大数据

(一)教育法实证研究现状

中国法律实证研究是21世纪才兴起的法学研究新事物,并已取得相当丰硕的成果。[7]通过文献梳理可以发现,教育法学对教育法治实践关注和回应的现状如下:

其一,对法实证研究存在不同认识。最大的分歧在于对案例研究的认知不同。尽管有学者认为案例研究就是法实证研究[8],但多数学者认为案例深度研究属于社科法学的范畴,与实证法学大相径庭[9]。本文认为,基于一个或几个指标式案例的研究,结合事实与裁判说理,分析的是极端的、独特的和罕见的司法情境;案例几经剪裁,反复探讨,其功能定位与价值目标主要用于证实或证伪已有理论假设的某个问题,所选典型案例主要是作为预设理论的论据,研究范式仍是规范研究。[10]以指标式案例作为研究对象固然有其简便的优点,但判例的选取或者对司法认识的分析评判却充满了随机的意味,只见树木不见森林,极易造成研究的结构性扭曲。另外,在司法实践中,即便是由最高院发布的指导案例,对法律适用标准统一的影响效果也不尽如人意。一项调查研究的结果表明,44%的社会公众不了解指导性案例,22%的法官没有学习过指导性案例,甚至有13%的法官从未听说过,单纯的指标式案例研究很难把握司法实践的整体态度与裁判趋势。[11]一般认为,实证研究的基本要素是经验研究、数据和量化;实证研究应当体现数据中心,透过对数据的分析、归纳和研究,更能真切地感知法律在社会生活中的运行状况。

其二,教育法学实证数据的收集障碍进一步固化了教育法研究者的规范研究偏好。较之于其他部门法,教育法治实践发展深受特别权力关系理论的影响。例如,1999年田永诉北京科技大学拒绝颁发毕业证、学位证案在最高人民法院公报上公布后,引起较大反响,并由最高人民法院作为指导案例在2014年发布,但直到2017年仍有法院以特别权力关系处理毕业证颁发纠纷。例如,在张超与黑龙江省伊春卫生学校颁发毕业证书纠纷案①中,一审法院就认为原告要求学校为其颁发毕业证书的诉讼不属于人民法院行政诉讼的受案范围,裁定驳回起诉。这一司法现状客观上造成教育司法的实践样本高度稀缺,数据更难收集,样本抽样框架难以确定,实证研究展开困难,这在某种程度上进一步强化了教育法学者的规范研究偏好。

其三,教育法学的研究相对封闭,其交叉属性未得到体现。教育法学研究整体上呈现为教育学研究者视野中作为独立学科的“教育法学”和法学研究者眼中作为研究领域的“教育特别行政法”。由不同学术概念体系形成的教育法学“两张皮”的研究状态,多年未有改变。教育法学在规范研究“一家独大”的现状下,实证研究并未被重视;在法学研究视阈内,教育法学基础理论又因欠缺独立性而被边缘化。作为交叉学科,在教育学和法学的跨学科交流近乎封闭的情形下,教育法学的发展已远远落后于其他部门法学的发展。

(二)基于司法大数据的教育法学实证研究

我国现有的司法大数据建设是以最高法院主导的生效裁判文书上网工程为核心展开的。将巨量、混杂、相关的裁判文书(案例)汇聚在权威的官方平台上,基本上解决了教育法学实证研究的数据采集问题,使得实证研究作为教育法学的研究范式成为可能。生效裁判文书上网工程“对法律大数据研究和服务而言,简直是一座免费的金矿”。[12]截至2018年9月22日,仅中国裁判文书网上网文书数量就达5200多万篇,浏览次数达190多亿次。司法大数据克服了小样本案例研究不能提供科学归纳基础的缺陷,增强了法实证研究的外部效度;在内部效度上,构成司法大数据的“细胞”都是信息量极其丰富的真实个案。实证研究不同于案例研究,它禁止研究者精心设计或处理案件,数据的归纳不是分析性的,而是统计性的,改变了小样本研究归纳的随意性和主观性,消除了随机性关联,减少了对内部效度的质疑,进而刻画出较为完整的理论图画。

就数据的使用而言,描述性是实证研究的内在特征。大部分法学研究者受学科背景限制,尚不能熟练运用数理统计对问题进行定量分析,描述统计理论分析占据我国现有法律实证研究的主流。实际上,如果实证研究的重心在于对经验现象的特征把握,则描述性研究基本可以胜任;如果用简单方式能达至研究结论,采用复杂的统计学研究方式便是非必需的。[13]

(三)司法大数据在教育法实证研究中使用的不足

不可否认,基于司法大数据的法实证研究也会存在些许不足。一是信度上存在不足。海量案例之间可能是异质的,个案事实往往不会雷同,基于大数据的法实证研究难以对异质案例进行科学化归纳。二是研究结论烦琐。深度依赖实证数据的发现会因迁就海量、庞杂的数据而过于烦琐,尽管结论在细节方面很丰富,但在结论的把握上缺乏简洁的整体视角。三是实证结论的普适性甚或有失偏颇。基于司法大数据的法实证研究是一种自下而上的研究范式。通过归纳具体数据而产生的一般性结论,某种程度上带有一定的风险性。面对海量数据,数理统计回归分析专门手段的缺乏,导致难以对多个研究进行定量尺度的本质考察,由此形成的结论可能会是狭隘的和特殊的,可能无法提升至一个普遍适用的水准。四是数据来源存在若干不足。司法大数据的建设存在裁判文书公开的全面性依然不足、公开的及时性不够、内容规范化程度欠缺、技术关联缺失等些许缺憾,[14]这对实证发现也会产生消极影响。

总体而言,司法大数据和法实证研究具备高度契合性,为教育法实证研究提供了与法学实证研究整体同向同行的契机,也为缩小教育法学发展与社会期待之间的距离提供了可能。

三、样本检索及确定

鉴于司法大数据建设中的缺憾,本文不得不更多依赖于增加检索项目和长时间跟踪来实现数据收集。这不仅增加了样本收集的难度和成本,更重要的是,研究者通过自行分类检索收集的样本,不能排除对研究结论适用范围的合理质疑。与规范研究相比,实证研究是一种充满“遗憾”和“不完美”感受的研究过程。

(一)检索过程及样本案例的确定

本文样本来源平台是中国裁判文书网和未做技术关联的省级法院裁判文书公开网。具体检索过程如下:一是用全文关键词“教育”和“行政案由”进行检索;二是被告“大学”“学院”“学校”分别和“行政案由”一并检索;三是法律依据“教育法”“高等教育法”“普通高等学校学生管理规定”分别单独检索。

本文在样本的选择上包含判决和裁定两种文书类型。在样本选择上只选取判决书,会形成变量的不周延,进而影响基于大数据相关性的预测功能。尽管部分裁定文书内容简单,仅就个案分析价值而言或许不及判决书,但从定量研究来看,其中体现的司法趋势及类型差异对分析、把握教育司法实践中的价值导向有重要意义。案例数据数量的确定上,本文结合司法实践中的做法,统一采用两条标准。(1)原告相同、案件事实相同、被告不同的情形:此类案件彼此有关联,但因涉及的法律关系已经不同,司法实践中均作为不同案件立案处理,本文也将其作为单独的案例数据进行统计。(2)同一案件在不同诉讼阶段的情形:如一审判决(裁定)、二审判决(裁定)、再审判决(裁定)等,产生不同的裁判文书(如管辖裁定、中止裁定等),本文将其视为一个案例数据。如将不同程序的裁决均作为一个单独案件进行样本分析,由于案件裁判文书上网的不完整性,有可能会造成样本案例在时间分布和地域分布上的失真。以此为标准,截至2018年8月27日,共得到裁判文书415份,数据案例确定为323件,本文在此基础上展开分析。

(二)样本案例的类型化分析

所检索到的裁判文书依据争议焦点的分布,大体可分为纪律处分、学位授予、学历证颁发、学籍管理、入学、信息公开及其他管理纠纷等7大类别。该分类依据的是原被告双方所争议的实际问题,从中可以观察到讼争发生的原因以及法院审理的重点,也可观察到司法监督介入高校治理的广度、深度以及高校依法治理的实际状态。具体数据整理如图1所示。从图1可以发现,尽管司法审查的范围已涉及高校学生管理的各类内容,但纪律处分引发的诉讼数量最多,接近全部样本案件的三分之一。

图1 讼争类型及占比分布

讼争中,高校管理行为的司法审查结果则更加直观地反映了其治理的规范程度。综合图2、图3所示内容可以发现,剔除和解和撤诉的情形,纪律处分不为法院认同的比例最高,四成多的纪律处分纠纷不被法院支持,这对高校治理的影响不可谓不大。纪律处分作为学生管理中最具刚性的内容,其主体关联性强,而较之学位授予、学籍管理等专业判断余地强的内容,司法审查介入并无专业判断的限制,利益平衡的色彩浓厚。“真正的法规范不是形式上被抽象编写出来的文字,而是通过法官为了使该法条获得实践,日复一日操作的具体内容。”[15]司法审查既是对高校治理的监督,也是一种厘清、引导和促进,更是一种活法的现实回应。

四、高校纪律处分的司法实践图景

(一)纪律处分纠纷样本案件说明

结合裁判文书内容,98件数据案例中,以裁定方式结案的有21件,其中载明案由和裁定结果并叙明案件事实的有7件;以判决方式结案的有78件;实际使用案例数据85件。对学生起诉不予受理和驳回起诉的情形,本文按司法实践中的通常认识来统计,也视为学校胜诉。案例数据基数由98件减少为85件,主要是剔除了和解撤诉和以程序性裁定结案的情形。据此,整体分类如图4所示。

图2 不同诉争高校获支持率分布图

图3 不同诉争学生获支持率分布图

图4 各类纪律处分纠纷占比分布

原告提起行政诉讼的纪律处分类型包含严重警告、留校察看和开除学籍。98件案例中,有89例的处分类型是开除学籍,占比超过90%。考试抄袭的纪律处分中,有3例是留校察看;严重违纪的纪律处分中,有1例是严重警告。当然,这4个案例的裁判结果是不予受理或驳回起诉。开除学籍以外的纪律处分因不涉及学生身份的改变,司法实践中被认为没有影响学生的受教育权,不能启动司法审查以寻求诉讼救济。即便是这种纪律处分与学生身份的改变已经具备高度关联性,法院也难以突破这一原则。来自司法实务中的观点认为:“这里的权利义务影响不同于行政诉讼中的实际影响,而是比实际影响更严格、标准更高的实质影响,即一般的权利义务影响受制于尊重办学自主权,还不足以纳入司法审查范围。”[16]对开除学籍以外的纪律处分,司法实践中的变通做法是引导学生提起申诉。对申诉决定不服而提起行政诉讼的,法院只审查正当程序,不涉及实体权利处理。

(二)纪律处分司法审查的微观分析

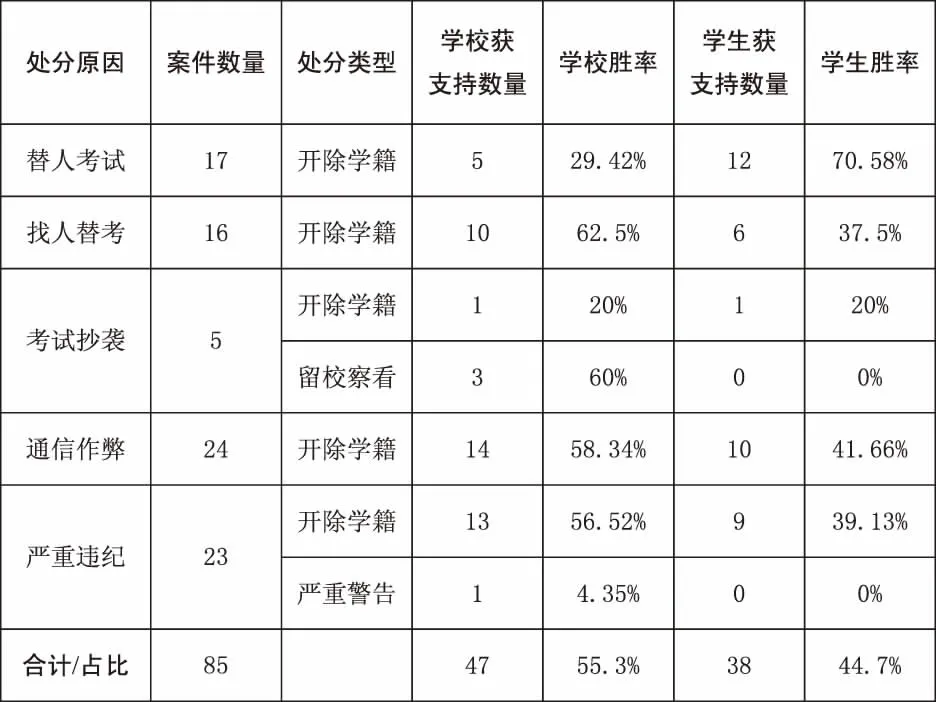

解构纪律处分司法审查的个体微观面向,加以横向比较,得到如表1所示的内容。

表1 纪律处分司法审查数据案例解构表

从表1可见,触发开除学籍处分的原因主要可以整理为考试作弊和其他严重违纪两种,其中以考试作弊为主体,占比73%。考试作弊方式涵盖替人考试、找人替考、考试抄袭(携带小抄)、通信作弊。其中又以通信作弊方式为最多,占全部62件考试作弊案例中的24件,占比为38.7%;而传统携带小抄的考试作弊方式仅为5件,占比8%。就考试作弊的纪律处分类型而言,有学校显然认为携带小抄作弊行为的危害性要小于其他作弊方式,这类案例中有3例的处分类型是轻于开除学籍处分的留校察看处分;另有2个案例仍然不加区分地给予了开除学籍处分。整体而言,学校纪律处分被撤销率和学生诉讼请求获支持率非常接近;而其他教育行为的司法审查中学生诉讼请求的平均获支持率不足20%。两相比较,意味着有近半数的学校处分行为不被法院支持。如将这一司法现象置于以高校自主管理为核心的背景下观察,尤其值得我们深思。

(三)案由:纪律处分的司法实践样态

司法审查中,案由是案件的名称和内容的摘要,它体现了案件的类型和法律关系,概括了讼争焦点。2004年1月14日,最高人民法院发布了《关于规范行政案由的通知》。在这一通知中,行政管理涵盖42项内容,其中教育行政管理位列第31项。应当说明的是,中国裁判文书网对案由的归类虽然基本上依照上述通知展开,但第31项的“教育行政管理”作为行政案由却并未单列,这在事实上增加了样本收集的困难。本文按裁判文书主文记载内容进行案由分布统计,如图5所示。

图5 案由分布统计

高校纪律处分司法审查涵盖三部分内容。首先,高校的处分行为体现的是行政法律关系,是具体行政行为。其次,应如何厘定纪律处分行为的法律属性,并未形成统一认识。目前唯一可诉的高校处分行为是开除学籍,但案由表述多达6种,不规范、不准确。再者,纪律处分法律属性这一学界论争的热点并未影响司法审查现状,法官对案由的确定表现出较强的主观随意性。理论与现实的脱节,实质上也凸显了在缺乏法律制度有效安排的背景下,理论供给对司法实践回应的不足。

(四)纪律处分纠纷的司法实践分类

行政决定、行政处理、行政处分、行政处罚的概念均在司法审查中被使用,但高校纪律处分作为行政处罚或处分,与学籍管理、学历证颁发、学位授予等行政处理行为,在行政规章中被严格区分。《普通高等学校学生管理规定》(以下简称《管理规定》)第五十六条规定:“对学生作出取消入学资格、取消学籍、退学、开除学籍或者其他涉及学生重大利益的处理或者处分决定的,应当……”这里的“取消入学资格、取消学籍、退学”属于行政处理,“开除学籍”则属于行政处分。就案由分类考察,纪律处分行为可能被笼统地定义为教育行政管理、行政决定(行政处理),或者是行政处分与行政处罚的交替,但除了《管理规定》确定的五类纪律处分外,并无其他行政行为在司法审查中被厘定为行政处分。学理上论述的高校惩戒行为包括不授予学位以及取消学籍、取消入学资格、学业不合格导致的退学等行政行为,但笔者尚未发现这些行为在司法审查中被列为行政处分或行政处罚的情形。行政处理和行政处分分别被使用的意义在于其蕴含了司法审查价值评判,即行政处理和行政处分所涵摄的事实不同,法院应当给予不同程度的尊让,表现为对行政处理和行政处分分别适用不同的审查强度。纪律处分行为关乎事实认定、行政裁量、正当程序和法律适用,司法审查排除判断余地,法院采取全面审查;行政处理体现高度的专业性,适用判断余地,司法审查强度低于行政处分。在高晓凯与重庆市房地产职业学院行政撤销案②中,法院认为重庆市房地产职业学院对高晓凯做出的退学处理决定并非处分,因此向高晓凯告知陈述申辩权并非其法定程序,这里行政处理和行政处分的适用程序被严格区分。另外如图1所示,高校的纪律处分在司法审查中不被法院支持的案例数量最多,也反映出行政处理行为要比行政处分行为得到更多的司法尊让。

五、高校纪律处分司法审查的逻辑

根据纪律处分呈现的司法实践样态,可以发现司法审查基准大致有如下脉络:

(一)程序正当性是司法审查的主要问题

由程序不当导致学校纪律处分被撤销的案件有22起,数量最多,占比最高。尽管《教育法》规定了学校有处分学生的权利,但并未涉及处分程序;对个案正当程序的司法审查主要依据《管理规定》这一部门规章。司法审查中,纪律处分被认定为违背正当程序的情形大体有四种。一是未给予违纪学生陈述和申辩的权利。陈文与南京工业大学、南京工业大学浦江学院撤销行政处分案③中,法院均认为开除学籍是对学生违规违纪行为最严重的一种处分,学校在对学生给予处分前,应当书面向学生告知其享有陈述和申辩权,并认真听取学生或者代理人的陈述和申辩,在法律规定的范围内充分论证、慎重处理、从严掌握。二是送达问题。在安旭玲与兴义民族师范学院教育行政管理案④中,法院认定,学校提供的送达证据是辅导员曾将该决定于2017年7月12日上传到“2014级美术学2班”QQ群,不能直接证明学校将该通知书送达给学生。三是未经校长会议研究决定。在王炳森与新疆农业大学纠纷案⑤中,法院认为新疆农业大学虽然在《处分决定》中载明“经校长办公会议研究”,但未提交其对王炳森的开除学籍处分已经校长会议研究决定的证据,进而被认定为程序不当。四是先做出处分决定后完善程序。在郑州航空工业管理学院与张超行政处罚一案⑥中,学校先做出开除决定,后履行相关程序,属程序违法。法院对正当程序的审查也考量对实体权利的实际影响。在唐露与沈阳师范大学纪律处分纠纷案⑦中,学校送达程序存在瑕疵,但原告实际已按照相关规定向该校学生申诉处理委员会进行了申诉,被维持原处分决定后,其又向辽宁省教育厅提出了复核申请,也得到了书面答复,其权利行使并未受到影响。因此,法院认为在程序上存在的瑕疵,尚不能动摇其对处分结果的认定。

(二)事实认定不适用判断余地

因事实认定不清导致司法审查结果不利于学校的案件有8起。虽然事实认定对学校处分行为影响的宽泛程度不及正当程序问题,但就个案呈现的过程而言,事实认定并不涉及判断余地,而是由法院依据证据规则认定,更多体现了司法自由裁量。涉及和刑事处罚、行政处罚等社会处罚相竞合的严重违纪,法院在判断余地上更尊重的是专门机关的判断。在此之前,学校的处分行为会被法院认为事实认定不清、证据不足。沈宏秀与安徽中医药大学行政处罚案⑧中,法院认为涉案纠纷公安机关已受案调查,未作处理决定之前被告即予以相关事实认定属证据不足。在专门机关做出判断后,高校基于此的纪律处分均得到法院的支持。如果不确定法律概念涉及的是单纯事实描述,一般人可以凭感官判断,法院依职权调查证据后予以判断,并无应尊重高校判断余地的问题。张嘉宝与鲁东大学纪律处分纠纷案⑨中,法院认为原告在留校察看期间再次违纪,符合《管理规定》第五十四条“屡次违反学校规定受到纪律处分,经教育不改的”情形。

(三)法律与校规的适用错误

就适用法律的审查而言,主要涉及教育法律、规章和校规。法律适用错误具体有三种情形。一是学校处分依据没有指明具体的条文。林逸杰诉西北民族大学教育行政案⑩即是如此。二是单独适用学校校规没有引用上位法的相关规定。在于航与吉林建筑大学教育行政决定二审案⑪中,法院将这种情形表述为“仅仅适用本规定,应属程序违法、适用法律错误”;在殷某某与中国传媒大学教育行政管理决定案⑫中,二审法院认为在上位法已对开除学籍情形作出明确规定的情况下,学校应当优先适用该上位法的规定,在处分决定中未能引用此规定被认为不妥。司法审查的结果也表现了在不同时期,面对法律适用条件与实质公平的冲突,司法审查的政策执行和纠纷解决功能何者优位的价值取向问题。在康某某不服桂林电子科技大学开除学籍处分决定案⑬中,法院就认为“被上诉人在处分决定中未直接适用相关法律规范,属于瑕疵问题,不足以确定被诉行政行为无法律依据”。三是无法律依据。赵锟诉韶关学院医学院行政处罚纠纷案⑭的情形,主要就是因纯获益的学业问题导致的淘汰性行政处理和因违纪引发的惩罚性处分相混淆。

(四)纪律处分的合理性审查

对纪律处分的合理性审查主要包括三个方面。一是审查高校处分行为是否遵守不得拘束(放弃)行政裁量权原则。学校是否根据个案情形给予学生合理裁量范围之内的处分种类,是行政裁量合理性的关键。二是结合学生行为的整体内容审查比例原则的适用,其中包含学生的行为方式、日常表现以及事后心理等。在张潇文与济宁医学院案⑮中,法院认为原告平时学习认真、要求进步,并担任学生干部,平时表现良好,本次作弊属初犯,且在事后的检讨、申辩和申诉时,均对作弊行为表达了深刻的认识和悔改。因此,被告直接做出开除学籍的决定失当。三是审查平等待遇是否体现。另外,对正当目的进行司法审查则是法官综合个案情形结合自身经验自由心证的裁量过程。

司法审查可分为三种情形,即全面审查的高强度审查、中等强度审查和仅审查适用程序的低强度审查。纪律处分的审查和其他教育行政行为相比,系采用高强度标准,即纪律处分行为所涉及的正当程序、法律适用、事实认定和行政裁量均在审查范畴内。尤其是事实认定的审查,不适用判断余地,法院可凭经验、规范自行判定。

六、高校纪律处分内部规范的回应性建构

从高校治理的角度说,高校纪律处分内部规范的现实建构,不仅应当关注制度体系安排的理想架构,更应注意及时回应司法审查的现状,努力使二者生成的方向相契合。

(一)正当程序的规范渊源应包括法律、法规和校规

重实体轻程序的做派在司法系统改变甚巨,但在高校并未有大的改观。这就导致学校败诉的纪律处分纠纷中,半数以上涉及程序不当。司法审查中的正当程序审查基于两类规定。一是法律、规章规定的程序。由于教育法的低密度规定,司法实践中对程序正当的审查主要依据教育部制定的《管理规定》。二是学校校规规定的程序。学校校规在符合上位法前提下规定的程序,在实施纪律处分过程中应严格遵守。

(二)校规的制定应关注和上位法的正当、合理衔接

校规的审查标准主要是是否违背上位法的规定,然而这本身又属于不确定法律事项。就司法实践观察,这并未适用判断余地保留。尤其是学校校规采取高于上位法的规定是否适当,实践中分歧巨大。本文认为,开除学籍的纪律处分条件不宜严于上位法的规定。教育部《管理规定》第五十二条、第五十四条要求,学校对学生予以纪律处分时,充分考量违法、违纪行为的个案特质,全面衡量后确定处分手段,过罚相当、罚当其过。学校对某一违纪行为不分个案差异地给予同一类纪律处分,看似采取了高于上位法的标准,但实质上违反了行政自由裁量权行使中的不得拘束(放弃)行政自由裁量权原则。如果是对不确定的法律概念进行细化后制定的补充性校规,法院倾向于对学校的自主管理权保持适度的尊重,认可其合法性。

(三)事实认定应符合基本的证据规则要求

司法审查中,事实认定无涉判断余地,尤其是开除学籍本身即关乎学生受教育基本权,司法张力更呈扩展之势。高校对此类处分所涉事实认定必须做到证据充分,认定关键事实的证据应当做到证据确凿。在路志豪与天津职业技术师范大学教育行政管理案⑯中,学校对原告的试卷及相关材料进行司法鉴定后,才确认原告确有找他人替考的作弊事实。在直接证据不足的情况下,学校的判断可能不被法院所认可。崔子阳与中国地质大学纠纷案⑰中,在原告、马某、颜某均未陈述其三人存在协助作弊行为的情况下,监考老师推断认定三人存在传递草稿纸、协助作弊的行为,被法院认为主要证据不充分。

(四)行政裁量应体现合理性

高校对学生的纪律处分行为是法律法规授权行为,其行政裁量首先应当是合法的,不能滥用职权、超越职权。其次,行政裁量也要求,在某些情况下,高校拥有根据自己的判断和德行而非根据他人的判断或道德行事的权利。但这种权利的行使不能违背惩戒和教育结合的正当目的,要前后一致、平等地对待每个学生,充分考量相关因素,在合理的幅度和处分类型中选择最适合的纪律处分方式。

整体而言,尽管纪律处分是高校治理的重要面向,但和学籍管理、学位授予等带有高度专业属性的典型性高校自主管理范畴相比,呈现出一定的非典型性;而教育自身的特殊性又决定了纪律处分不同于普通行政决定行为,承载着双重特性的纪律处分行为在面对高强度审查的司法监督时,应当主动回应,而非消极面对。

七、余论:教育法学研究范式的拓展

教育法学的产生与发展已深深带有实然教育法规范甚至只是法律条文依附性理解、解释的烙印;仅仅为实在教育法的解释和宣传服务,不是完全意义上的教育法学。在教育法与教育法学的关系上,教育法学应通过立法过程和法律实践对教育法的发展、进步形成影响和引导作用。[17]但长期单一的研究范式已经制约了教育法学的长足发展。作为相对应的研究范式,实证研究产生的历史必然性恰恰是由规范研究在科学研究中遭遇的瓶颈所决定的。本文试图通过对高校纪律处分司法审查的描述性实证分析表明教育法学研究范式拓展的意义:既要坚持规范研究的问题导向,探寻其他部门法所不能涵盖的、为教育法所特有的研究客体,更需回应实践,从最能体现教育法特殊性的实践问题中去发现教育规律,揭示被单一研究范式所隐匿的问题。通过进一步发展和完善基于大数据的教育法实证研究,结合既有教育法学理论,可以开启对教育法律议题的新讨论;亦可以开放心态达成与其他部门法学的科际整合研究,促成教育法与其他部门法学的对话,改变教育法学封闭、静态的研究氛围,进而细化教育法律、规章、政策的制定,证实或证伪现有的认识,甚至得出新的理论,这将为教育法学自身的发展赢得更多的空间。

注释

①中国裁判文书网.伊春市中级人民法院(2017)黑07行终24号行政裁 定 书 .[2017-07-21].http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=f86528ed-9e0b-4e91-9ca3-a7b700b1288b.

②中国裁判文书网.重庆市第一中级人民法院(2017)渝01行终364号行政 判 决书 .[2017-11-20].http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=abe23733-d526-4c89-8b29-a82e0116c261.

③中国裁判文书网.南京市浦口区人民法院(2015)浦行初字第3号行政判决书.[2015-06-04].http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=00c8c9e5-9903-4085-9f34-013a6e27a561.

④中国裁判文书网.贵州省安龙县人民法院(2017)黔2328行初109号行政 判 决书 .[2018-08-28].http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=d178ff2c-e032-4dcc-acd7-a8570175a21e.

⑤中国裁判文书网.新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民法院(2017)0105行初69号行政判决书.[2018-07-21].http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=8f0a8523-622b-4ead-9564-a856017b3fdf.

⑥河南法院裁判文书网.郑州市中级人民法院(2012)郑行终字第162号行政判决书.[2014-07-21].http://oldws.hncourt.gov.cn/index.php?act=area&court_id=834.

⑦沈阳市中级人民法院(2008)沈行终字第1号行政判决书[EB/OL].[2017-06-04].http://china.findlaw.cn/info/cpws/xzcpws/238191_3.html.

⑧中国裁判文书网.合肥市蜀山区人民法院(2015)蜀行初字第00046号行政判决书.[2016-12-12].http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=218bd0a9-7849-4e89-9b18-78119abfe107.

⑨中国裁判文书网.山东省烟台市中级人民法院(2016)鲁06行终472号行政判决书.[2016-12-12].http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=bc7d0b0d-f009-4f84-b825-c49a21fac23c.

⑩中国裁判文书网.甘肃省高级人民法院行政判决书(2016)甘行终133号行政判决书.[2016-08-29].http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=d29b0e60-cba9-4277-8130-d0181331f3ac.

⑪中国裁判文书网.长春市中级人民法院(2015)长行终字第48号行政判决书.[2015-09-08].http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=e4bd97ef-5173-4e59-812e-61d078929feb.

⑫中国裁判文书网.北京市第三中级人民法院(2017)京03行终87号行政 判 决书 .[2018-07-12].http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=1b3cd8e0-3792-41f7-8b61-a7a300111da7&.

⑬中国裁判文书网.广西壮族自治区桂林市中级人民法院(2014)桂市行终字第201号行政判决书.[2015-06-16].http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID =32dd567f-fa49-4d79-9038-599954a7d91c.

⑭中国裁判文书网.韶关市曲江区人民法院(2016)粤0205行初21号一审行政判决书.[2016-09-23].http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=8ce7170f-a028-4d1c-8bed-574dadc9fd1d.

⑮中国裁判文书网.济宁市中级人民法院(2014)济行终字第333号行政判决书.[2014-08-18].http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=9c10231e-5d36-499a-8229-b5384a9617db.

⑯中国裁判文书网.天津市津南区人民法院(2016)津0112行初43号行 政 判 决 书 .[2017-02-06].http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=8081bd9f-7b55-4508-9eab-a71200c12cd2.

⑰中国裁判文书网.武汉市洪山区人民法院(2015)鄂洪山行初字第00135号行政判决书.[2016-04-01].http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=4c175bfa-3a31-46ca-b506-bd93a8166003.