非肺静脉触发灶消融联合肺静脉隔离对低射血分数心房颤动患者的影响

2018-12-21曹中南杜新平张明惠张祥灿吴钦钦

曹中南,杜新平,张明惠,张祥灿,吴钦钦

(1.天津市第五中心医院 心内科,天津 300450;2.华中科技大学同济医学院附属武汉中心医院,湖北 武汉 430014)

导管消融是治疗阵发性心房颤动(以下简称房颤)的主要手段之一,对药物无效者较为适用,但远期复发率较高,5年复发率可达53.4%[1]。蒋敏勇等[2]在研究中提出,非肺静脉触发灶的存在是房颤复发的重要因素。此外,李晓静等[3]亦提示肺静脉隔离术联合非肺静脉触发灶消融能有效降低患者术后并发症的发生。然而低射血分数的房颤患者心肌收缩力不强,转复不易,临床治疗中需谨慎对待[4]。目前关于这类特殊人群治疗的研究并不多见,其消融后远期状况尚不清楚。因此,笔者欲比较肺静脉隔离单独或联合非肺静脉触发灶消融对低射血分数的房颤患者的远期疗效分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2014年1月—2016年1月于天津市第五中心医院接受导管消融术且左室射血分数(left ventricular ejection fraction, LVEF)<45%的阵发性房颤患者87例作为研究对象。其中男性54例,女性33例;年龄42~68岁,平均(54.4±11.7)岁;平均LVEF(33.1±8.5)%;病史8~254个月;平均(61.2±48.9)个月。纳入标准:①所有患者均为首次消融;②患者符合中华医学会心电生理和起搏分会发表的《心房颤动:目前的认识和治疗建议》[5];③药物控制心室率无效/药物不耐受者,同时停用药物>5个半衰期(I、II类抗心律失常药物≥3个月);④存在因房颤快速心室率引起的心动过速性心肌病;⑤心室率控制无效且有心动过速性心肌病。排除标准:①有抗凝药物禁忌证;②有心脏手术史或恶性肿瘤。纳入患者根据自身病情采用不同治疗方式分为I组(肺静脉隔离联合非肺静脉触发消融)及Ⅱ组(肺静脉隔离),分别有43和44例。患者及其家属术前已签署知情同意书,本研究获医院药物临床试验伦理委员会批准。

1.2 仪器设备

患者取左侧卧位,采用LOGIQ-E9超声仪(美国GE公司),设置心脏探头频率5 MHz,测量患者患者左房内径(left atrial diameter, LAD)、左心室舒张末期内径(left ventricular end diastolic dimension, LVED)及LVEF,使用食管超声排除左心房血栓者。心电图采用可同步记录、自动分析的12导联同步心电图。消融仪器包括Artis Zeego医用血管X线造影机(德国西门子公司)和Carto 3三维标测系统(美国强生公司)。

1.3 手术方法

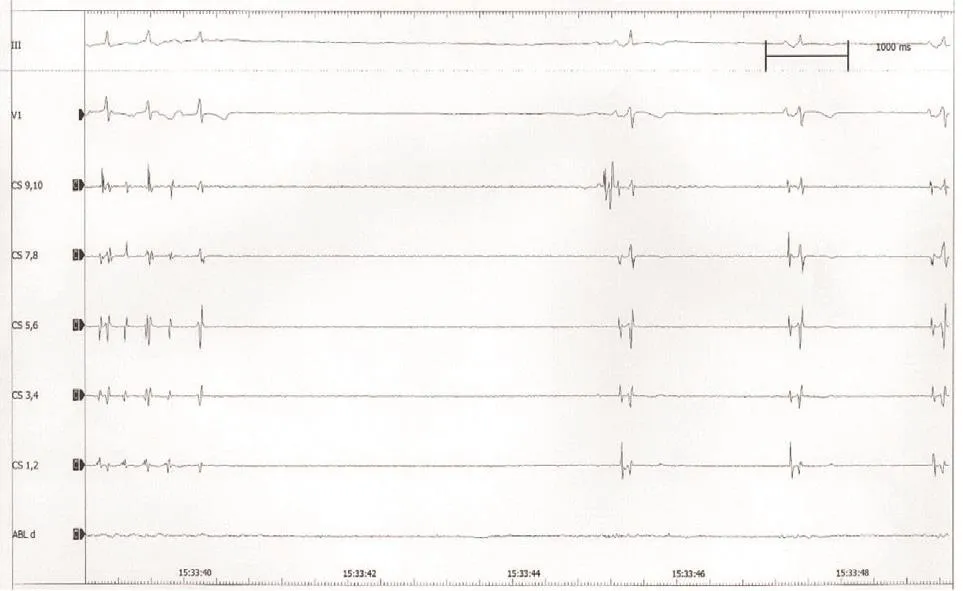

患者术前需用华法林抗凝3周,剂量保持国际标准化比值2.0。禁食8 h行阵发性房颤电生理检查及射频消融术,术前连接多导电生理仪和CARTO 3三维标测系统,局部麻醉后,经右侧颈内静脉置入10级弯度标测电极导管至冠状静脉窦远端。穿刺右侧股静脉置入8F鞘管,经右侧股静脉行房间隔,置入8.5 F房间隔鞘,术中维持凝血时间(activated clotting time,ACT)时间250~300 s,并根据ACT追加肝素用量。选择适当弯型的导航星冷盐水灌注导管入左心房,以快速解剖学标测方式建立左房三维解剖模型,以功率模式进行双侧环肺静脉消融,先行左侧肺静脉消融,环肺静脉消融术后左环达到传入阻滞;再行右侧肺静脉消融,环肺静脉消融术后右环达到传入阻滞;应用单环状标测电极验证消融线的双向传导阻滞。消融完成后无肺静脉电位恢复表示消融终点,若房颤未终止,合并非肺静脉触发灶患者需行肺静脉外触发灶的标测与消融(见图1)。标测的区域主要是上腔静脉(见图2)及三尖瓣峡部(见图3)。

图1 上腔静脉消融的X线片

图2 上腔静脉消融时的心内电图

图3 三尖瓣峡部线性消融的三维激动标测

1.4 术后处理及随访

患者术后给予抗心律失常药物及华法林3个月,出院前需做体表心电图及24 h动态心电图。自患者出院起随访24个月,首次随访于出院后1个月复查,前6个月每隔1个月随访1次,术后第3、6个月行24 h动态心电图检查,后每6个月随访1次。终点事件定义为患者术后3个月发生房性快速心律失常(持续时间≥30 s),1年手术成功率是指患者出院后1年内无房扑、房颤及房速。

1.5 统计学方法

数据分析采用SPSS 20.0统计学软件,计量资料以均数±标准差(±s)表示,比较用t检验;计数资料以率(%)表示,比较用χ2检验或Fisher精确概率法;Kaplan-Meier法绘制生存曲线,比较用Log-rank χ2检验,影响因素的分析采用Cox回归模型,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 各组患者临床资料比较

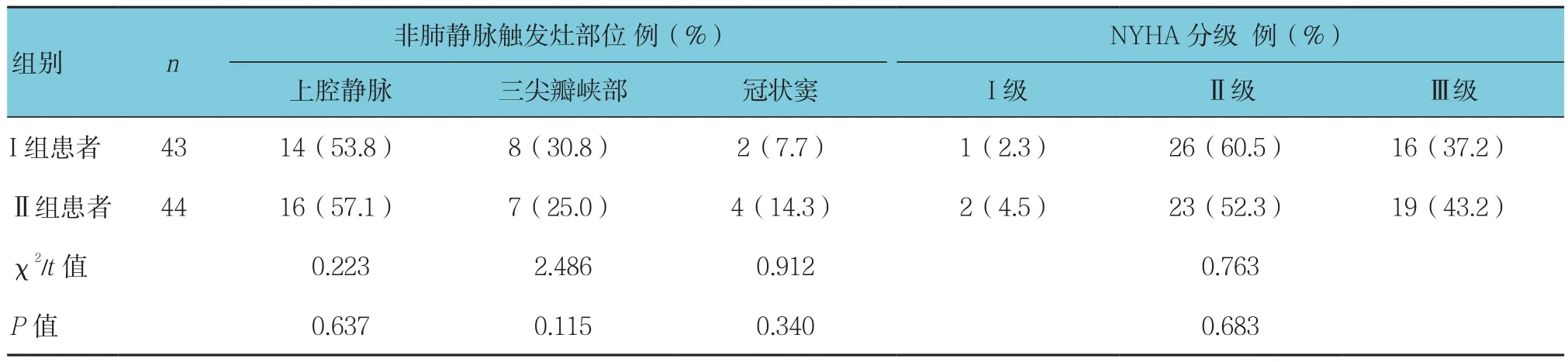

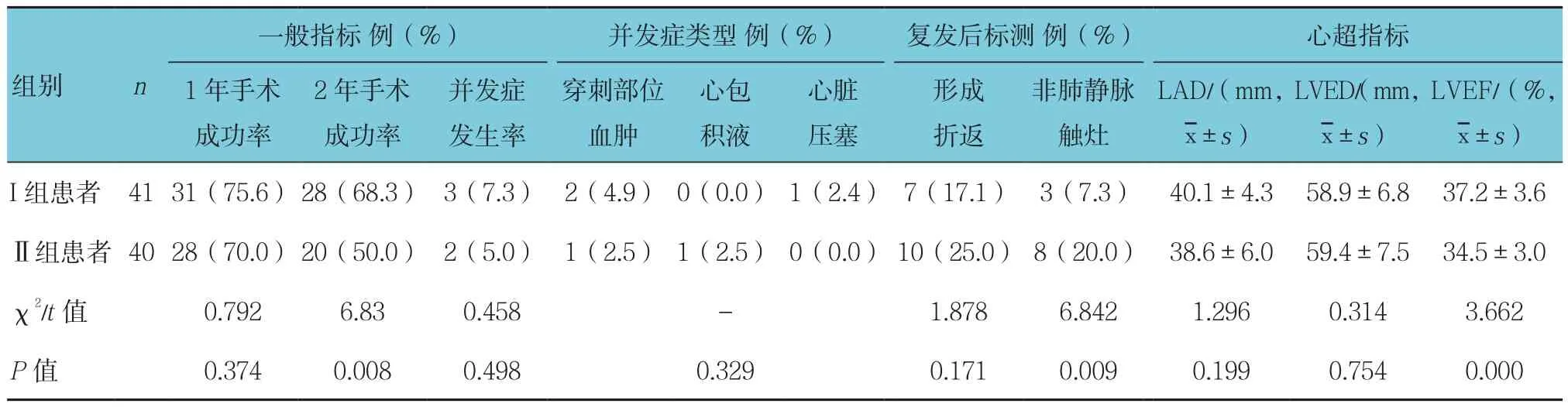

两组患者基本资料、基础疾病、心脏超声指标、非肺静脉触发灶患者、非肺静脉触发灶部位及NYHA分级比较,差异无统计学意义(P>0.05)。两组患者的手术时间、透视时间及消融时间比较,差异有统计学意义(P<0.05),Ⅰ组高于Ⅱ组。在平均随访(21.8±3.6)个月后,Ⅰ组患者失访2例,Ⅱ组患者失访4例。两组患者随访后1年手术成功率、并发症发生率、并发症类型、折返人数比例、LAD、LVED比较,差异无统计学意义(P>0.05)。两组患者随访后2年手术成功率、非肺静脉触灶及LVEF比较,差异有统计学意义(P<0.05),Ⅰ组2年手术成功率、LVEF高于Ⅱ组,而非肺静脉触发灶低于Ⅱ组。见表1、2。

表1 两组治疗前临床资料比较

续表1

表2 两组患者随访后临床资料比较

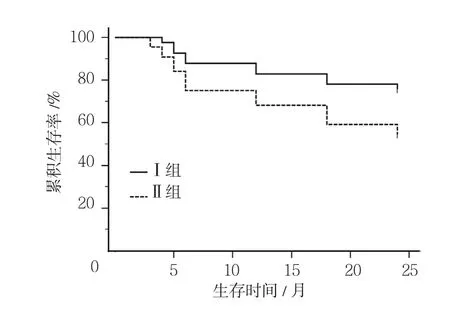

2.2 两组患者术后房颤复发率、生存曲线比较

患者均成功进行了肺静脉隔离和非肺静脉触发灶手术。Ⅰ组患者随访期间房颤复发13例,复发率为31.7%,未复发率为68.3%。Ⅱ组患者中随访期间房颤复发20例,复发率为50.0%,未复发率为50.0%。两组患者消融后房颤复发率比较,经χ2检验,差异有统计学意义(χ2=5.574,P=0.018),Ⅱ组高于Ⅰ组。两组患者消融后房颤未复发率比较,经Log-rank χ2检验,差异有统计学意义(χ2=4.179,P=0.041),Ⅰ组高于Ⅱ组。见图4。

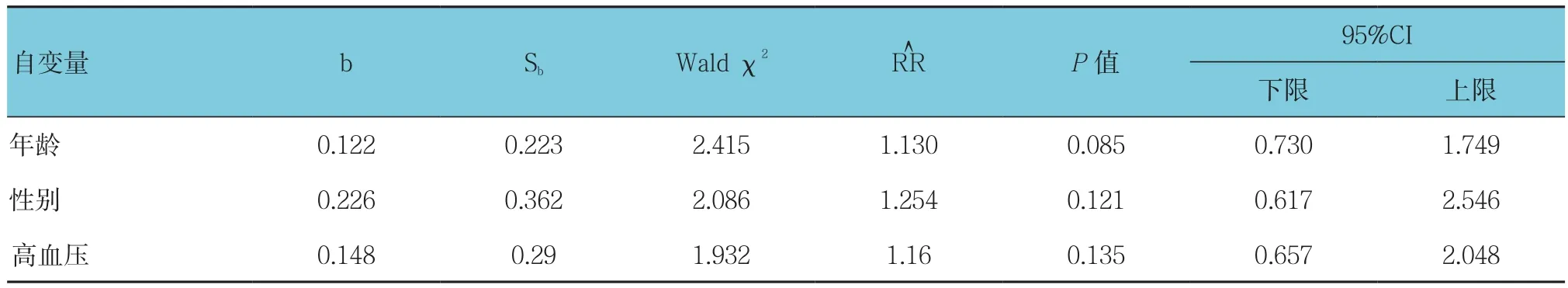

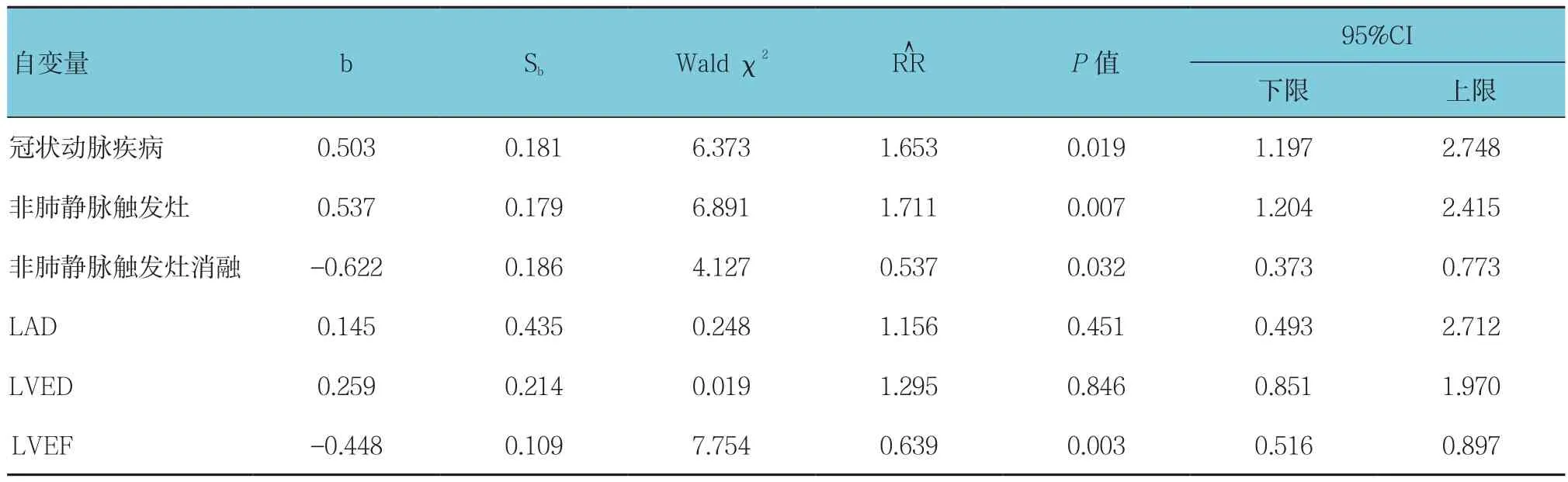

2.3 患者术后房颤复发的Cox单因素回归分析

为进一步分析复发患者的影响因素,运用Cox单因素回归分析对术后发生终点事件的患者进行分析,以患者年龄、性别、高血压、冠状动脉疾病、非肺静脉触发灶、非肺静脉触发灶消融、LAD、LVED及LVEF等变量为自变量,将P<0.10的因素纳入多因素Cox回归分析,研究结果显示:冠状动脉疾病、非肺静脉触发灶、非肺静脉触发灶消融及LVEF是低射血分数合并阵发性房颤患者术后复发的独立影响因素(P<0.05)。见表 3。

图4 两组患者复发率曲线分析

表3 患者术后房颤复发的Cox单因素回归分析

续表3

3 讨论

目前,导管消融术仍为低射血分数房颤患者常用治疗方式之一,相对于药物治疗,其在维持窦性心律的持续性和有效性上更具优势,然而不可忽视的是术后患者远期复发率高,多次消融给患者带来的经济负担极重[6-7]。多篇研究发现非静脉触发灶的存在是复发的重要原因之一,联合非肺静脉触发灶消融的肺静脉隔离对房颤患者远期益处颇多[8]。但此种方式在心衰合并房颤患者中的远期疗效尚不清楚,本研究对比了肺静脉隔离联合非肺静脉触发消融及单独肺静脉隔离对低射血分数房房颤患者的远期疗效,为临床治疗提供有力证据。随访结束后的检测结果则显示Ⅰ组2年手术成功率和LVEF高于Ⅱ组,Ⅱ组复发患者中标测出非肺静脉触发灶的人数高于Ⅰ组,这提示,肺静脉隔离联合非肺静脉触发消融维持患者窦性心律效果较好,LVEF有提高,心衰进展得以控制;此外,复发人数中非肺静脉触发的人数减少也说明肺静脉隔离联合非肺静脉触发消融能在一定程度上避免肺静脉外触发,降低复发率。王浩等[9]在研究中曾提示肺静脉隔离联合非肺静脉触发灶消融对患者1年手术成功率有所提高,本文研究结果与之类似,在没有非肺静脉触发灶消融辅助的情况下,单独使用肺静脉隔离对房颤伴有左室收缩障碍患者的疗效甚微。

根据以往报道,房颤患者导管消融的1年复发率为15%~21%,5年在50%左右[10]。与之相比,本研究的复发率较高,推测原因可能是LVEF降低导致左心房扩张、纤维化,加之血管紧张素、醛固酮、氧化应激及炎症的共同作用,患者发生心房纤维化,后者则可通过自律性异常、触发活动进一步促进非肺静脉触发灶的形成,从而增加复发风险。喻文等[11]研究亦证实LVEF过低的房颤患者手术成功率低于LVEF正常的房颤患者。两组患者预后情况来看,Ⅰ组远期总体未复发率优于Ⅱ组,这提示非静脉触发灶消融联合肺静脉隔离对低射血分数的阵发性房颤患者有较好疗效,存在潜在临床应用价值。

为进一步了解导致患者复发的危险因素,本文运用Cox回归进行分析,结果显示冠状动脉疾病、非肺静脉触发灶、非肺静脉触发灶消融及LVEF是低射血分数合并阵发性房颤患者术后复发的独立影响因素,这表明非肺静脉触发灶消融的应用能有效避免患者术后复发,同时提示临床上需对患有冠状动脉疾病及低射血分数患者给予关注。

综上所述,冠状动脉疾病、非肺静脉触发灶、非肺静脉触发灶消融及LVEF是低射血分数合并阵发性房颤患者术后复发的独立影响因素,肺静脉隔离联合非肺静脉触发灶消融对低射血分数的房颤患者远期疗效较好。