肝门部胆管癌手术治疗与生存状况的关系

2018-12-21侯振宇崔云峰高晓洁

侯振宇,崔云峰,高晓洁

(天津市南开医院,天津 300100)

肝门部胆管癌(hilar cholangiocarcinoma, HCCA)是胆道系统常见的恶性肿瘤,起源于胆管上皮,其发生部位较为特殊,与肝门部血管关系密切,常呈浸润性生长[1-2]。手术治疗是HCCA的主要治疗方法,但其外科手术难以进行根治性切除,一直是临床的棘手问题。近20年来,随着影像学与外科技术的发展,HCCA的诊断和治疗均取得重大进步,手术切除率逐步提高,但其生存率仍然不令人满意,关于手术切除的范围及具体方案仍有较大争议[3]。本研究回顾性分析天津市南开医院近10年收治的联合肝切除术的HCCA患者的临床资料和随访结果,重点探讨肝切除范围对患者的生存状况的影响,为临床提供参考依据,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2006年1月—2016年12月于天津市南开医院收治的93例联合肝切除术的HCCA患者作为研究对象。患者中男性51例,平均年龄(52.4±6.1)岁,女42例,平均年龄(56.9±5.1)岁。Bismuth-Colette分型以Ⅲb为主(44.1%),TNM分期Ⅰ、Ⅱ期者仅占19.4%。纳入标准:①均进行联合肝切除根治手术,术后病理学证实为HCCA;②术前未进行新辅助放化疗;③临床资料完整可靠。排除标准:①继发性肝门部胆管癌;②合并其他恶性肿瘤。

1.2 方法

1.2.1 基线资料 收集患者的性别、年龄、术前有无进行减黄、术前的总胆红素(total bilirubin, TB)、直接胆红素(direct bilirubin, DB)、癌胚抗原(carcinoembryonic antigen, CEA)及糖类抗原CA199水平等。

1.2.2 围手术期资料 包括肿瘤的大小、分化程度、Bismuth-Colette分型、TNM分期、有无淋巴结转移、有无侵犯肝动脉、门静脉、神经及肝实质,以及手术方式、镜下切缘是否阳性及有无围手术期并发症等。

1.2.3 Bismuth-Colette分型 Bismuth-Colette分型是应用最为广泛的HCCA分型方法,可分为Ⅰ型(肿瘤未侵犯肝总管的汇合处)、Ⅱ型(侵犯左、右肝管的汇合处)、Ⅲa型(侵犯右肝管)、Ⅲb型(侵犯左肝管)及Ⅳ型(广泛侵犯左右双侧肝管)。

1.2.4 手术方式 根据术前影像学结果、肝功能状况、肿瘤侵犯范围、血管侵犯程度及患者意愿等综合评估后决定行何种肝切除方案,患者均常规切除肝外胆,并进行肝十二指肠韧带骨骼化,在此基础上,将小范围和大范围切除患者分别作为小范围组和大范围组,分别为25和68例。小范围肝切除包括Ⅰ、Ⅲb及Ⅴ段的保留功能性肝实质切除,大范围切除即联合规则性肝切除。

1.2.5 肿瘤的R0切除率 镜下切缘阴性被认为是R0切除。

1.3 统计学方法

数据分析采用SPSS 19.0统计学软件,计量资料以均数±标准差(±s)表示,比较用t检验;计数资料以率表示,比较用χ2检验。多因素Cox风险回归模型分析患者生存的影响因素,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者R0切除率比较

病理结果表明44例(74.2%)患者达到R0切除标准,其中小范围组、大范围组的R0切除率分别为32.0%(8/25)和52.9%(36/68),两组比较,差异无统计学意义(χ2=3.214,P=0.073)。

2.2 两组患者围手术期并发症发生率比较

有39例患者出现了围手术期并发症,小范围组的发生率为36.0%(9/25),而大范围组的发生率为44.12%(30/68),两组比较,差异无统计学意义(χ2=0.495,P=0.482)。

2.3 两组患者术后生存状况比较

小范围组患者术后1、3及5年生存率分别为59.8%、17.2%和10.6%,大范围组患者术后1、3及5年生存率分别为63.6%、19.6%和9.2%,经χ2检验,差异无统计学意义(χ2=0.863、0.798和0.820,P=0.353、0.216和0.235)。

2.4 多因素Cox风险回归模型分析

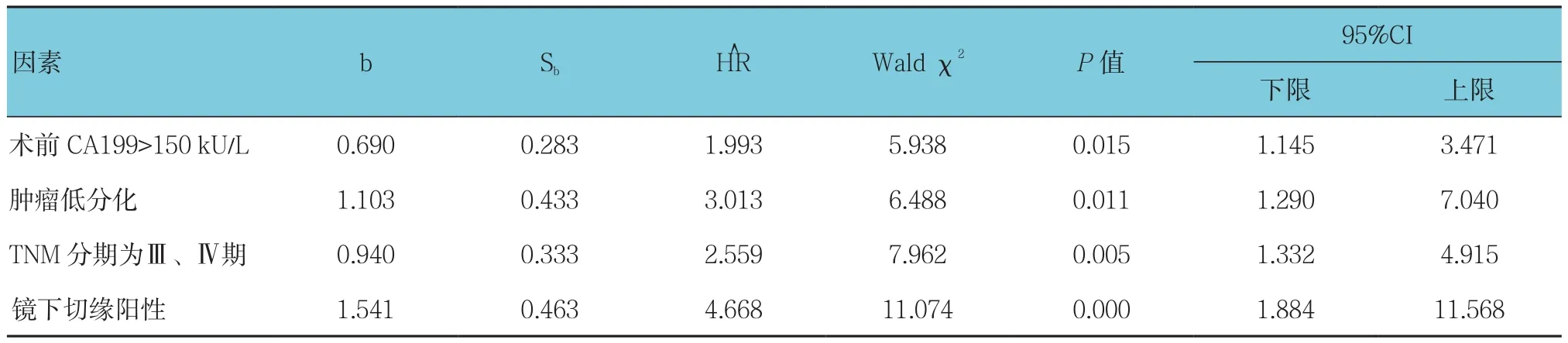

经多因素Cox风险回归分析模型结果表明,术前CA199>150 kU/L、肿瘤低分化、TNM分期为Ⅲ、Ⅳ期及镜下切缘阳性是患者术后预后不良的独立危险因素(P<0.05)。见附表。

附表 多因素Cox风险回归模型分析参数

3 讨论

HCCA被认为是消化系统诊断和治疗最棘手的恶性肿瘤之一,确诊时多处于中晚期,且发生部位特殊,最初被视为手术禁区,切除风险很大。随着外科技术的发展,HCCA的切除成功率逐步提高,手术治疗的适用范围也逐渐扩大,但患者的总体预后仍较差[4-7]。

本研究的随访结果表明所有患者的术后中位生存时间仅为17个月,术后1、3和5年的生存率分别为62.8%、18.9%和9.8%。提示HCCA患者的术后生存状况并不理想,多数患者在术后3年内死亡,不足10%的患者生存期>5年。进一步的分析结果表明术前CA199水平、肿瘤分化程度、TNM分期为Ⅲ、Ⅳ期及镜下切缘是否阳性是影响术后生存状况的独立因素,与其它学者研究结果类似[8-9]。而手术方式(小范围肝切除和大范围肝切除)不是影响患者预后的关键因素。本研究中约3/4患者行大范围肝切除,小范围切除仅占1/4,多数进行大范围肝切除地目的是获得R0切除,从而改善预后,R0切除也是目前国内外公认的唯一一个可能让HCCA患者获得长期生存的方法[10-11]。本研究中大范围组的并发症发生率与小范围组比较无差异,与国外研究结果相悖[12]。有学者同样认为HCCA的肿瘤位置较为特殊,手术方式的开展应结合肿瘤的发展阶段和生物学特性,合理制定治疗策略,盲目扩大手术切除范围不仅难以改善预后,反而可能增加手术风险[13]。

此外,本研究表明术前CA199水平>150 ku/L是导致患者预后不良的独立危险因素。国内外对CA199水平的截点及预测效能的各研究结果有较大差异。SAXENA等[14]以37 ku/ml为截点,发现其与HCCA的总体生存率、无瘤生存率均无关;朱倩等[15]则以150 ku/L为临界值,发现HCCA患者术前血CA199水平与术后病理分期、有无淋巴结转移及肿瘤直径均呈相关性,且术前血CA199水平≤150 ku/L患者的中位生存时间为44个月,显著高于>150 ku/L的22个月。

综上所述,HCCA患者联合肝切除术后的疗效并不理想,术前CA199>150 ku/L、肿瘤低分化、TNM分期为Ⅲ、Ⅳ期及镜下切缘阳性是患者术后预后不良的独立危险因素,而肝切除范围与其无关,在保证阴性切缘的前提下可考虑进行小范围肝切除。