聚焦写作的过程性指导

2018-12-18朱奕晴

朱奕晴

摘 要:写作过程性指导是写作教学中较为欠缺却又极其重要的一环。聚焦写作的过程性指导,教师可采取如下路径:把握体式特点,萃取写作知识;设计写作活动,提供学习支架;关注形成性评价,及时反馈指导。

关键词:写作教学;过程性指导;写作知识;写作支架;评价量表

早在十年前,王荣生教授就提出了“中小学语文课几乎没有写作教学”这一观点,在常见的写作课堂中,“题目+范文”“情境+活动”“教写作技法”成为写作教学的三大套路,但这些都是写作之前的活动,在正式开始写作后,“具体的写作过程,教师通常很少顾及,更缺乏有效的指导”。[1]我们更多地把希望寄托在通过广泛的阅读培养语感,通过熟读、静思、巧学,习得写作的方法,提高写作的能力。但实际效果却微乎其微,其原因正如刘大为所指出的:“在课堂上,教师总得有所作用,总得开口言说。教学的目的可以指向学生的语感,但是教学过程不能也是始终处在混混沌沌不可言传的感觉状态中。语感不可说,也就无法概念化规则化体系化,无法用明晰的语言展开教学活动,无法设定阶段目标明确的学习环节以对教学进行整体控制。”[2]处于潜移默化中的变化,具有太多的不可控性,“操千曲而后晓声,观千剑而后识器”,从课堂而言是低效的。

统编教材在写作板块的编写上相对以往教材有了较大的突破,即在随文学习的基础上,关注写作序列,从写作方法到技能训练的设计,既考虑到年段,又避免反复操练,体现了《义务教育语文课程标准(2011年版)》(以下简称《课程标准》)指出的“写作教学应抓住取材、立意、构思、起草、加工等环节,指导学生在写作实践中学会写作”的理念。这无疑给无序的写作教学提供了明确的方向和具体的指导,教师可以基于教材,研究读写结合的写作知识教学,将写作的指导落实到整个写作过程中。笔者尝试以统编教材七年级上册“学会记事”的教学为例,谈谈如何更有效地聚焦写作的过程性指导。

一、把握体式特点,萃取写作知识

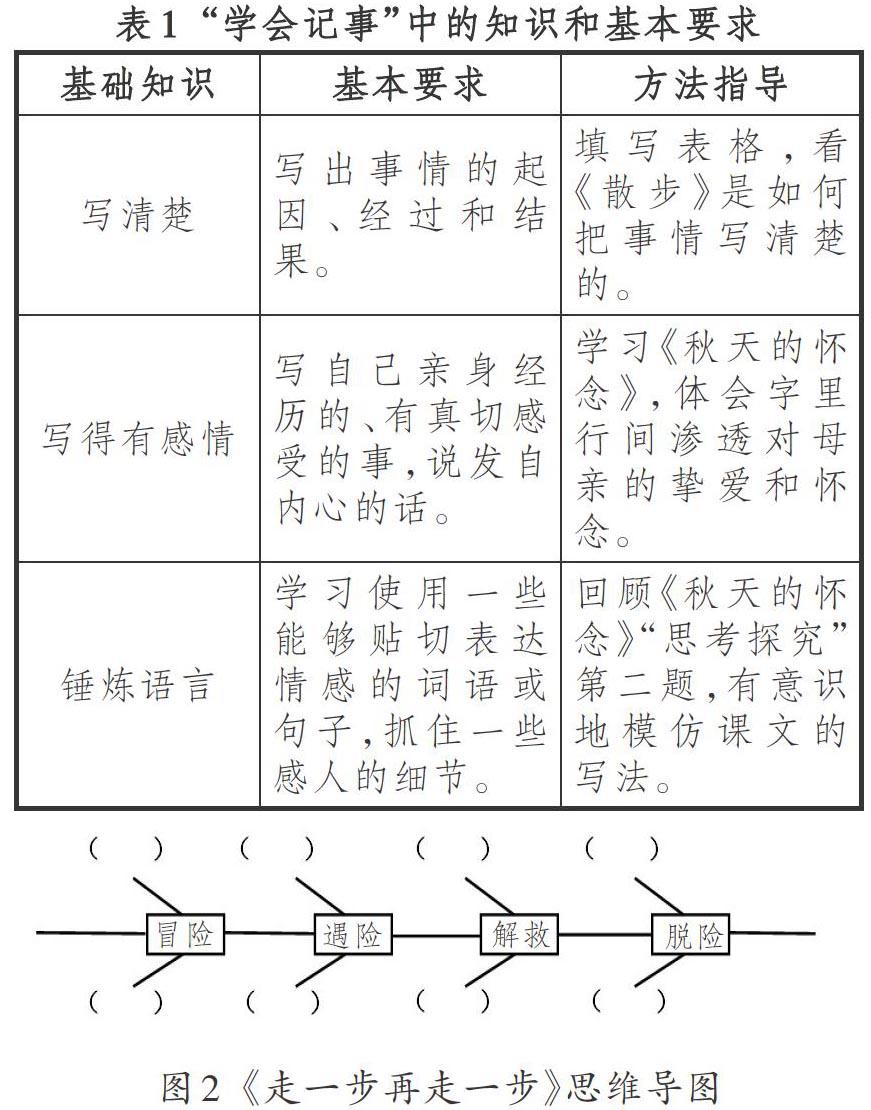

目前通行的写作表达方式分为记叙、描写、说明、议论四大类,《课程标准》7~9年级的“学段目标与内容”也有关于“文体写作”的要求:“写记叙性文章,表达意图明确,内容具体充实;写简单的说明性文章,做到明白清楚;写简单的议论性文章,做到观点明确,有理有据;根据生活需要,写常见应用文。”还要求:“能变换文章的文体或表达方式等,进行改写。”学者章熊也曾指出,教学文体按照功能分类可以图示如下(图1) [3]4:

正是因为文体和表达方式存在一定的相关性,所以要专为学生写作设立各具普遍性的文体知识。统编教材七年级上册,把“学会记事”作为初中学生第一种需要掌握的写作能力,也正是基于中小学记叙文教学的基本情况和文体特点设计的。其通过将文体知识和写作的过程性知识相结合,力求突出记叙文的文体特征和有效指导。

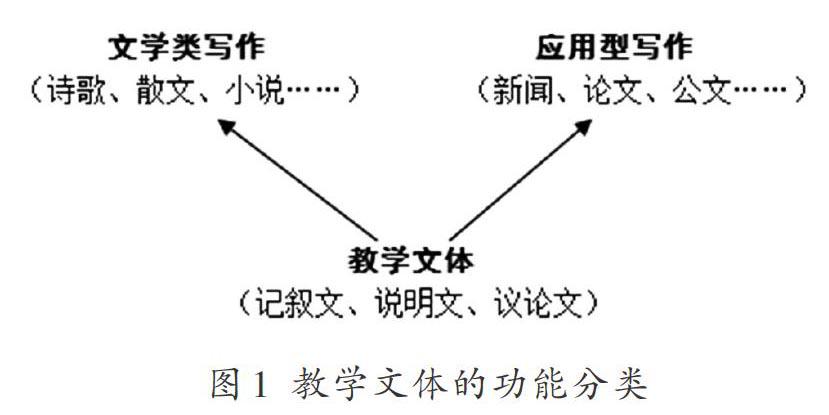

以下是笔者整理的“学会记事”中的知识和基本要求(表1):

可以发现,在写作知识上,统编教材有意识地进行了编排与呈现,经历了从无到有、从少到多、从碎片到系统的过程,体现的是对写作教学本质和规律的深入认识。但需要注意的是,这些知识仍属于静态的陈述性知识,它不能自动转化为能力。章熊有一个很有意思的比喻,特别贴切,他认为“陈述性知识只是‘学步车,这类知识的讲授一定要‘适度。我们学习它的最终目的是抛弃它自己走路。讲得过多、过细、轻重倒置,结果适得其反”。[3]5如果教师只是简单地把这些知识灌输给学生,其结果可能是学生知道一篇文章记叙清楚要分清“起因、经过、结果”,要写真情实感,写好细节,但动笔时却写不好一篇像样的记事文章。因此,陈述性知识很难在写作中提供操作性指导。

如果说陈述性知识教给学生的是概念、原理、特点,告诉他们“是什么”的话,那么程序性知识就重在操作性、步骤性、过程性的知识呈现,指导学生掌握方法技能,它在循环往复中不断深化,是一种动态的有待挖掘的核心知识。它存在于我们的经验之中,需要通过研究与提炼,形成相应的写作体系,发展写作能力和素养。可以说,在写作教学中可操作性的程序性知识比陈述性知识更为重要,它可以决定学生的写作能力走向何方。

如狄家吏老师在教学“学会记事”时,引入“矛盾法”,试图让学生通过“发现并寻找矛盾”“练习编写矛盾”和“学会运用矛盾”,让记事变得波折生动。她把基本写作知识“起因、经过和结果”转化为“如何制造矛盾”,以《走一步再走一步》为例,绘制思维导图(如图2),从“冒险”“遇险”“解救”和“脱险”中分别梳理几组矛盾,将知识简化处理,落到了“矛盾”这一核心知识上,对学生进行具体清晰的可视化指导。

这正如美国写作研究者杰里·克利弗在《小说写作教程》一书中,把故事叙事的要素定义为“渴望+障碍=冲突”,通过设计“某人渴望得到某物,而要满足这个渴望,必须设置一个障碍等待这个人物去克服”这样的核心知识,来引导写作者进行创作,实现这种技巧性知识的点拨。又如雪莉·艾利斯在《开始写吧!——非虚构文学创作》一书中提出的叙事方法:

选择一个你很了解的,过去打过很多交道(一起高兴/分歧争论过等等)的人,回想与这个人在一起的某个特别时刻。

1.從一个意象开始,例如描写这个人的手(用一两句话)。

2.叙述一个动作。描写她的手正在做的一件事(可能只是一件小事,例如祖母正在用洗碗布擦手)。

3.描写周围的环境,向读者交代你在哪里,周围情形如何(和祖母在厨房里,她在削胡萝卜,而你因为男朋友没打电话趴在桌子上生闷气)。

4.问一个你一直想问的问题,或者就一个问题或事情开始一段对话(祖母也曾这样忽视过你吗?)。

5.让这个问题成为场景的催化剂。如果在现实生活中你没直接问问题,但一直想问,那么你可以想象另一个人的反应来推动这个场景的发展,并且告诉读者这是你脑海中想象的对话。想象并不是欺骗,而是一个合理的方法,可以让读者更深入地了解人物以及你对其他人的看法。

6.回到那个人的手上。因为这次交流唤起了叙述者的看法,这个意象会稍稍有所不同。[4]

这样的写作指导,从意象到动作、背景、冲突,再回到意象,每个教学步骤都有非常详细的教学指导,告诉写作者如何开始,如何利用场景、意象开始叙述,进行练习。也有人把这样的知识叫作策略性知识,即如何运用陈述性知识和程序性知识的技能,指导学生学会学习、学会创造。它是程序性知识更高层次的延伸和发展。如果学生能在这样具体而微的指导下开展写作学习,循序渐进,导而有方,写作能力自然会有显著提升。

二、设计写作活动,提供学习支架

在具体的写作过程中,很多时候会出现有材料有内容有情感却依旧写不好的情况,这与学生的个人经验、写作能力等不无关系。但教师如果只将其寄希望于“大量阅读”日积月累静待花开,而缺乏具体的写作活动设计,那么要解决这一问题无异于痴人说梦。关注写作的过程性指导,设计相应的写作活动,对写作教学有着重要的意义。支架理论认为:“学习支架的作用就在于支援学生以延伸他们的能力,是一个对学生解决问题和意义建构起辅助作用的概念框架。通过其支撑作用将学生的认知发展不断从实际水平提升到潜在水平, 使学生顺利穿越‘最近发展区以获得进一步的发展。”[5]65在写作教学中设计学习支架,正是帮助学生降低写作障碍,促进写作的进一步开展。

如《美国语文》在这方面的写作练习设计,就非常重视写作支架的构建,通过合宜的写作练习帮助学生完成写作。以《富兰克林自传》这一课为例,在课后的“微型写作课”中,教材设计了以下活动:

自传式叙述

任何人都可以写自传。你有大量的材料可供选择,包括:你的活动、友谊、家庭和学校里的事件,还有成功和失败。从你的生活中选择一次重要的经历,并写出一篇关于这次经历的自传式叙述。写明为什么这个时刻值得纪念,你从中学到了什么。

写作技巧重点:表现因果关系

在你的叙述文中清楚地表现一次经历在你生活中产生的效果。注意富兰克林是怎样有意识地预期每种美德将会取得的效果的。

《自传》中的范例

而一旦“果决”成为习惯,我就能在获得下面美德的努力过程中更加坚决。“节俭”和“勤劳”将使我从残留的债务中解脱出来,变得富裕和独立,这会使“真诚”和“公正”的实现更加容易,诸如此类,等等。

构思

在头脑中列出一个你想要描写经历的细节清单。注意发生了什么事情,你有什么感受和你可能学到了什么。尽可能包含更多的具体细节。

写稿

写出你的自传式叙述,纳入可以使读者清楚了解这一事件及其重要性的细节。记得要表现这个事件或这次经历和你的生活之间的因果关系。使用例如“由于”“如果……那么……”和“因此”之类的过渡词来向你的读者强调这个关系。

修改

在你作修改的时候,注意因果关系。如果一个过渡词可以使因果关系更清楚的话,就加上一个。[6]

以上的活動设计特点鲜明。首先,它给学生提供了写作材料的启发,并清晰指明这次写作的具体内容,即“写什么”、应该包含哪些方面的内容等,以减少学生面对概念式的标题时无所适从的尴尬局面。其次,以写作知识介入,要求以“因果关系”的方式表现,从范例到具体写作指导,都要围绕这一知识展开,给予学生方向性指导。最重要的是,仅仅告诉学生使用什么知识而不告诉学生怎样使用,是无法真正有效地帮助学生进行写作的。《美国语文》非常注重学习支架的搭建,从“构思”到“写稿”“修改”,都具体而微地指导学生如何运用“因果关系”进行写作,如引导学生使用能表现“因果关系”的词语、列出细节清单等,也有理论将此称为“写作提示模板”,“指导学生将自己的材料以合理的形式表达出来”,“辅助学生将隐性知识展示成为显性知识,在思考和判断过程中表达自己的观点, 顺利穿越知识输出的盲区”。[5]67这种通过指导过程搭建写作支架的方式,是教师在学生知识外化过程中的有效指导,能降低学生写作时的焦虑和茫然。

又如狄家吏老师在“学会记事”的写作指导中,立足于“矛盾”这一核心知识。如何让学生写好“矛盾”,并非依靠一个公式或几篇范文就可以做到的。范文只是成品,并不能让学生感受到写作经历的过程,鲁迅先生也认为:“凡是已有定篇的大作家,他的作品,全部说明着‘应该怎样写。只是读者很不容易看出,也就不能领悟。”(鲁迅《且介亭杂文二集·不应该那么写》)让学生以为作家一提笔就会写出优秀的文章,反而容易产生挫败感。于是,狄老师设计了“添枝加叶,编写矛盾”的活动:

请你为下面一件事引入不同人物、设计三组矛盾,让故事变得更波折、生动。

事件:我报名参加校合唱团;入团后,我们紧锣密鼓地为两个月后的市合唱比赛作准备;两个月后,我们拿了一等奖。

原本的文字情境过于简单,读来索然无味。但如何“添枝加叶”让故事丰富生动,狄老师提供了“为这件事引入不同人物、设计三组矛盾”的学习支架,让学生将人物与矛盾融入写作中。在指导时,狄老师关注人物与矛盾的关系、矛盾的合理性、矛盾的层次性等问题,既帮助学生搭建整篇文章的基本框架结构,也梳理了文章脉络,通过跌宕起伏的矛盾产生、矛盾激化、矛盾解决三个环节让写作更丰富有趣。

同时,仅仅设计活动、建立支架也并不意味着学生就能写好作文。狄老师还在学生陈述矛盾的过程中非常关注对方法的指点,如指出矛盾的漏洞,关注三组矛盾之间的差异性与合理性,完善矛盾的细节等。这样,学生写作时才能顺利输出,文章的枝叶也才能更加繁茂。

可见,教师要在写作教学过程中有组织地设计学生活动,有步骤有方法地指导学生进行写作实践。

三、关注形成性评价,及时反馈指导

作文的评价和修改,是写作教学不可或缺的重要一环。目前常见的评价方式是制订合理的评价量表,让它如一把“尺子”引导学生反观自我,在写作过程进行自我评价、修正和改进。表2是狄家吏老师为“学会记事”的教学设计的评价量表。

在这份评价量表中,狄老师围绕A、B、C三个层级进行评价,从字数书写、矛盾数量和矛盾设计情况三个角度进行评价,初步引导学生在写作过程中关注这些要素。但这份评价量表有些粗略,仅仅从这三个角度很难让学生很好地完成对自我写作的评价与修改。这方面,我们可以借鉴和参考国外在写作评价方面的做法,如美国“ 6+1 要素”作文模式:从中心、组织、风格、措辞、句子通畅、语言规范和外观这几个特征出发,设立三级指标,为评价并反馈学生作文提供精确可靠的教学工具,使文章评价有章可循,有法可依。

除了这种量化的评价标准,教师根据自己的实际情况,及时地进行反馈和指导,给学生具体的、有针对性的指导意见也非常重要。如在“学会记事”写作中,教师可以指出:“你写作的内容和主题联系很紧密,但在说明细节时尽量用展示的方法,少作判断或把你的结论直接拿出来。”又如教师如果发现学生在作文开头都用“有一天”或“从前”,就可以引导学生关注不同的开头,让学生发现:有的故事以时间开头,如“盛夏的一天”;有的以场景开头,如“在街区的某一条窄路上”;有的以人物开头,如“他叫乔”;还有的以主题开头,如“我是被收养的”;甚至有以声音和动作开头的,如“‘砰……门被推开了”。然后,让学生对自己的作品进行修改,尝试用不同的开头。[7]

习作的修改,不仅可以在教师指导、学生自主修改中完成,也可以通过同伴互助、“车轮”阅读等形式,全组甚至全班一起完成。从材料的选择、组织,到段落的安排、句式的调整,再到文字的呈现、标点的运用,都可以通过讨论修改不断提高。美国教师平时的作文评价也很倡导“写作作品集”的方法,即让学生挑选自己的习作,编入作品集。在这之前,学生要先自我评价,写一篇自我评估测评自己进步了多少,以便为下一次进步设定目标,并在上交前与同学分享交流。分享不仅给学生互相学习和评价自己写作的机会,也帮助学生互相了解,增强写作氛围。这与很多教师出“班刊”“诗集”、建博客等有相通之处,它更关注的是学生个性化的发展,鼓励学生自主表达,并在具體的指导和互相的修改中,增强写作的信心。如此,学生的写作能力在过程性评价中就会无形而潜在地得到提高。

参考文献:

[1]王荣生.我国的语文课为什么几乎没有写作教学?[J].语文教学通讯,2007(12B):4-7.

[2]刘大为.语言知识、语言能力与语文教学[J].全球教育展望,2003(9):19-20.

[3]章熊.关于中学写作教学的几点思考[J].中学语文教学,2006(10).

[4]雪莉·艾利斯.开始写吧!——非虚构文学创作[M].北京:中国人民大学出版社,2011:216-217.

[5]邓静,等.再探学习支架[J].上海教育科研,2008(9).

[6]张健鹏,等.美国语文[M].北京:中国妇女出版社,2008:145.

[7]曹勇军,傅丹灵.中美写作教学对话十五讲[M].上海:上海教育出版社,2018:16.