莫高窟第220窟甬道南壁图像考释

2018-12-18陈菊霞

陈菊霞

(上海大学 文学院,上海 200444)

第220窟位于莫高窟南区南段二层,是初唐时期敦煌浔阳翟氏家族发起兴建的。窟内绘塑作品,尤其是主室四壁的经变画,构图新颖,规模宏大,艺术精湛,属敦煌佛教艺术之精品。该窟在中唐、晚唐、五代和宋又被多次重修。具体来说,中、晚唐重修了甬道南壁,五代重修了甬道北壁,宋代(曹氏归义军晚期)更是进行整窟重修。

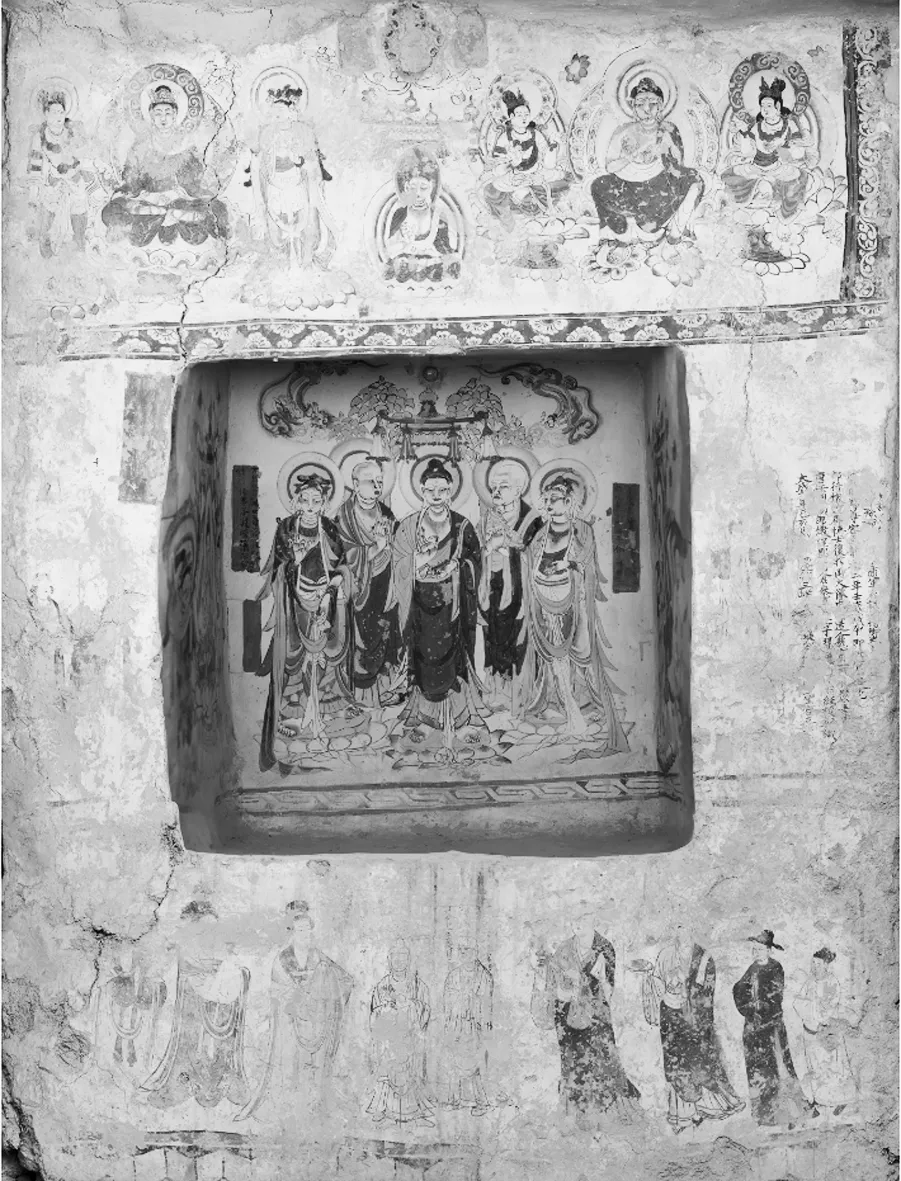

本文即将讨论的第220窟的甬道南壁先后被三次重修。其最外层是宋代绘制的供养人画像。在1975年,敦煌文物研究所保护组的工作人员对甬道进行了整体搬迁。他们将甬道表层的宋代壁画整体剥离后,将其向东推移至甬道口的位置,再进行重新固定。注敦煌文物研究所《莫高窟第220窟新发现的复壁壁画》,《文物》1978年第12期,第41页。这样,底层的甬道就完全展现了出来。(图1)最底层是初唐时期的甬道,目前尚未剥离。1975年同时剥出的甬道北壁,因有五代敦煌著名历法家翟奉达绘制的新样文殊而倍受学者关注。相反,对面的甬道南壁,特别是它的绘画组合形式以及它所反映的宗教功能却鲜有论及。本文拟在前贤的研究基础上尝试对第220窟甬道南壁的图像展开全面研究。

图1 莫高窟第220窟甬道南壁全景

图2 药师说法图

第220窟甬道南壁进深1.49-1.59米,高2.15米,其中央开凿坐南向北的方形龛,龛口长0.94米,高0.56米。龛内东南西三壁各绘说法图一铺。

龛内南壁,也即正壁,为一佛二弟子二菩萨组合立像。(图2)主尊立于大莲花上,左手托钵,右手持说法印,显得庄严神圣。头光为双轮圆形,头光上方有华盖和宝树,宝树两边各有一身飞翔而下的持花天女。弟子分立两侧,东侧的双手合十;西侧的合掌,且十指相交。两身菩萨也立于莲花之上。东侧的是正面像,右手持说法印,左手提净瓶;西侧的面向主尊,右手持香炉,左手置于腹前。

两身菩萨的身后各有一方榜题。西侧的榜题云:

南无药师瑠(琉)璃光佛、观自在菩/萨奉为[注]《敦煌莫高窟供养人题记》将“观自在菩萨”之后的两个字录为“眷属”,而宁强先生指出,这两个字应是“奉为”。经核对榜题,确定宁强先生的看法正确。参见敦煌研究院编《敦煌莫高窟供养人题记》,北京:文物出版社,1986年,第102页;Ning Qiang, Art, Religion, and Politics in Medieval China—The Dunhuang Cave of the Zhai Family, University of Hawai’i Press, 2004, pp.68-69.圣□(神)□(赞)普;二为先亡父母。

这方榜题有缺字,宁强先生将“圣”“普”之间所缺两字补录为“神赞”。[注]Ning Qiang, Art, Religion, and Politics in Medieval China—The Dunhuang Cave of the Zhai Family. p.69.笔者认同这一看法。这条榜题可说明二点:一、说法图的主尊是“药师瑠璃光佛”,西侧的菩萨是“观自在菩萨”,即“观音菩萨”。二、绘制这铺说法图的功德是回向给赞普和“先亡父母”的。既然提到赞普,那么,这表明说法图的绘制时间一定是在吐蕃统治时期。我们知道,天宝十四载(755),“安史之乱”爆发,唐王朝调动西北各地的军队入援,西北边防随之削弱。这时,兴起于西南部的吐蕃王朝乘机由东向西攻占了河西走廊的凉州、甘州和肃州,又在贞元四年(788)[注]关于敦煌陷蕃的时间,学界有多种观点,笔者认同李正宇先生的观点。参见李正宇《沙州贞元四年陷蕃考》,《敦煌研究》2007年第4期,第98-103页。,迫使沙州投降。吐蕃王朝统治敦煌长达60多年,直到大中二年(848),才彻底结束对敦煌的统治。

说法图东侧的榜题云:

大悲救苦观世音菩萨,敬国。/请(清)信佛弟子敬国清一心供养。

这条榜题既说明了东侧的菩萨是“观世音”,又点明了说法图的施主。当然,关于这位施主,因榜题文字有歧异,我们还需加以说明。

宁强先生将榜题中的“敬国清”视为施主,又考虑其为“敬”姓,所以认为他可能是翟家的女婿。[注]Ning Qiang, Art, Religion, and Politics in Medieval China—The Dunhuang Cave of the Zhai Family, p. 70.王惠民先生说:“‘弟子敬国清’不好解释,从尾署‘敬国’看,或应理解为敬国、敬清,更可能‘清’字为衍字”。[注]王惠民《敦煌石窟全集·6·弥勒经画卷》,香港:商务印书馆,2002年,第170页。笔者同意王惠民先生关于“清”字为衍字的看法。因为榜题的前半部分是“大悲救苦观世音菩萨,敬国”,后半部分是“请(清)信佛弟子敬国清一心供养”。笔者认为,榜题前半部分所写的“敬国”与后半部分所写的“敬国”是同一人。而为何后半部分的“敬国”后多一“清”字呢?其实,这也不难理解,因为后半部分将“请信佛弟子”之“清”,误写成了“请”,所以在“敬国”后又补正了这个字。由此,笔者认为龛内南壁的说法图之施主是敬国。

值得注意的是,龛内南壁的榜题写明了药师瑠璃光佛两侧的菩萨分别是“观自在菩萨”和“大悲救苦观世音菩萨”。

“观自在菩萨”即观音菩萨。《注维摩诘经》在注解“观世音菩萨”时说:“什(鸠摩罗什)曰:世有危难,称名自归,菩萨观其音声,即得解脱也。亦名‘观世念’,亦名‘观自在’也。”[注][后秦]僧肇《注维摩诘经》,《大正藏》,第38册,第331页。但正如于君方先生所指出的那样,虽然鸠摩罗什知道有“观自在菩萨”之名称,但他还是以“观世音菩萨”来译之。[注][美]于君方著,陈怀宇、姚崇新、林佩莹译《观音——菩萨中国化的演变》,北京:商务印书馆,2012年,第49页。到玄奘时,才开始将观世音菩萨译作“观自在菩萨”。

关于药师瑠璃光佛与两身观音菩萨的配置形式确实有些独特。我们知道,《药师经》前后有五译,四存一佚,即:

东晋帛尸梨蜜多罗译《佛说灌顶拔除过罪生死得度经》一卷。

刘宋慧简译《佛说药师琉璃光经》一卷(457),佚。

隋达摩笈多译《佛说药师如来本愿经》一卷(615)。

唐玄奘译《药师琉璃光如来本愿功德经》一卷(650)。

唐义净译《药师琉璃光七佛本愿功德经》二卷(707)。

现存的四部《药师经》都记载药师琉璃光如来国土有两位菩萨,而这两位菩萨的名称因经典而略显差异,分别是日曜和月净(《佛说灌顶拔除过罪生死得度经》)、日光和月光(《佛说药师如来本愿经》)、日光遍照和月光遍照(《药师琉璃光如来本愿功德经》和《药师琉璃光七佛本愿功德经》)。然而,龛内南壁的这铺药师说法图中绘制的并不是日光菩萨和月光菩萨,却都是观音菩萨,这不能不说是个特别现象。

关于观音菩萨和《药师经》的关系,东晋帛尸梨蜜多罗译《佛说灌顶拔除过罪生死得度经》有相关记载:

佛言:若四辈弟子、比丘、比丘尼、清信士、清信女,常修月六斋、年三长斋,或昼夜精勤,一心苦行,愿欲往生西方阿弥陀佛国者,忆念昼夜,若一日二日三日四日五日六日七日,或复中悔,闻我说是药师瑠璃光佛本愿功德,尽其寿命欲终之日,有八菩萨,其名曰:文殊师利菩萨、观世音菩萨、得大势菩萨、无尽意菩萨、宝坛华菩萨、药王菩萨、药上菩萨、弥勒菩萨。是八菩萨皆当飞往迎其精神,不经八难生莲华中,自然音乐而相娱乐。[注][东晋]帛尸梨蜜多罗《佛说灌顶拔除过罪生死得度经》第12册,《房山石经》,第3册,第533页。

从经文可知,作为“八菩萨”之一的观世音菩萨有接引听闻“药师瑠璃光佛本愿功德”者往生净土的功用。当然,同时将药师佛两侧的菩萨都绘为观音,还是显得特别了些,这也反映出当时观音信仰的盛行。

龛内西壁绘一佛二菩萨(图3)。中间是倚坐佛,有圆形背光、舟形头光和宝珠华盖,右手施无畏印,左手施与愿印,在双树下庄严说法。两侧各侍立一菩萨,面向主尊。说法图北上角有榜题,该榜题被重写过,重写的题记是:“造[注]宁强先生将这一字识读为“从”,笔者以为不妥,应是“造”。参见Ning Qiang, Art, Religion, and Politics in Medieval China—The Dunhuang Cave of the Zhai Family, p.70,p147.弥勒佛并二”。但下面原有的题记也能隐约识读为“弥勒佛并二菩萨一躯”。该题记表明这是弥勒说法图。

这铺说法图的正下方是供养人图像,有一方榜题和三身供养人组成。榜题居中,但题记已模糊,隐约可识读为:“先亡慈母清信女一心供养”。榜题南侧胡跪着一位著唐服的女供养人,她梳高髻,穿中袖长裙,双手合十,虔诚供养。在这位女供养人的对面,即榜题北侧,还有两位男供养人,他们虽说也是胡跪姿势,但他们的服饰却明显不同,头戴朝霞冠,身著翻领长袍,这是典型的吐蕃装。其中一人双手合十,而另一人则手持香炉。显然,持香炉的男供养人的地位或身份要高于双手合十者。宁强先生认为,这位女供养人即是榜题所写的“先亡慈母”,由于她是在吐蕃统治前去世,所以穿唐服。而两位男供养人可能是兄弟关系,因为他们还健在,所以著吐蕃装。[注]Ning Qiang, Art, Religion, and Politics in Medieval China—The Dunhuang Cave of the Zhai Family, p.71.

龛内东壁的说法图亦由一佛二菩萨组成。(图4)主尊手持说法印,结跏趺坐于莲花座上。其身光、头光和华盖与龛内西壁说法图主尊基本一致。两侧各侍立一菩萨。说法图的北上角有榜题,但这条题记也被重写过,题曰:“释迦牟尼佛并二菩萨”。然而,我们仍能看到下面最初题写的“释迦牟尼佛并二菩萨一躯”之题记。同样,依据榜题,我们知道这是释迦说法图。

图3 弥勒说法图

图4 释迦牟尼说法图

从上述说法图的榜题可知,龛内南壁绘药师说法图,东壁绘释迦说法图,西壁绘弥勒说法图。功德主将这三铺说法图组织在同一个龛内,是偶然选择,还是有意为之?不过,至少有一点很清楚,即在这三铺说法图中,药师说法图的地位是很突出的。它不仅位居正壁,而且其图像也较为繁复,既多出两身弟子像,还在华盖两侧绘制飞天。另外,东西两壁说法图的菩萨均简写为“二菩萨”,而药师说法图却明确写出了二身菩萨的具体名称。而且这两身菩萨的名称也较有深意。

像“观自在菩萨”,在现存的四部《药师经》中不见其称法。在唐金刚智翻译的《药师如来观行仪轨法一卷》和编纂时代较晚的《消灾延寿药师忏法》中有其名称。“大悲救苦观世音菩萨”一名,经检索《大正藏》,不见于与《药师经》有关的典籍,仅见于《慧日永明寺智觉禅师自行录》,其文云:“第三十 黄昏 礼同学法侣宝陀洛山大慈大悲救苦观世音菩萨摩诃萨,尽十方法界一切菩萨摩诃萨。普愿一切法界众生,入圆通门,运法界行”。[注][宋]文冲(重校编集)《慧日永明寺智觉禅师自行录》,《卍续藏经》,第63册,第161页。

与《大正藏》相比,“大悲救苦观世音菩萨”一名在敦煌藏经洞出土的文献中出现的频率要多一些。像S.2144《结坛散食回向发愿文》和B.7677《结坛散食回向发愿文》所记奉请的诸菩萨中有“大悲救苦观世音菩萨”。[注]黄征、吴伟编校《敦煌愿文集》,长沙:岳麓书社,1995年,第562、567页。另外,在敦煌藏经洞出土的绢画和悬幡中,有些菩萨也题作“大悲救苦观世音菩萨”。如Ch.iv.0023《四观音文殊普贤图》、Ch.xx.005《大悲救若观世音菩萨像》等等。

既然“观自在菩萨”之称号多出现在药师观行仪轨和药师斋忏中,而“大悲救苦观世音菩萨”之称号也多与佛教仪式活动有关,这不由得使我们将龛内三铺说法图与药师斋忏活动联系在一起。

《舍利忏法》云:“药师忏,依《药师经》而造。为欲消除灾厄,续命延寿,早登佛位故。”[注][清]继僧《舍利忏法》,《卍续藏经》,第74册,第623页。药师信仰及其忏法自南北朝以来一直兴盛不衰。《药师三昧行法序》记载曰:

昔陈文帝披悔辞于太极,唐中宗蒙降祉于房部,肃宗感瑞李于开元,而梁肃、穆员、皎然、吕温诸贤申弘赞于文苑,皆与药师有大缘起。[注][明]受登集《药师三昧行法序》,《卍续藏经》,第74页,第563页。

文中“陈文帝披悔辞于太极”指陈文帝(560-566年在位)撰写有《药师斋忏文》,其文云:

……今谨依经教于某处建如千僧如千日药师斋忏。现前大众至心敬礼本师释迦如来、礼药师如来。慈悲广覆,不乖本愿,不弃世间。兴四等云,降六度雨;灭生死火,除烦恼箭。十方世界,若轮灯而明朗;七百鬼神,寻结缕而应讣。障逐香然,灾无复有;命随幡续,渐登常住。游甚深之法性,入无等之正觉。行愿圆满如药师如来。[注][唐]道宣《广弘明集·药师斋忏文》,《大正藏》,第52册,第334页。

文中“肃宗感瑞李于开元”之事亦见于《宋高僧传》。《唐凤翔府开元寺元皎传》云:“(肃宗)寻勅令皎向前发,至于凤翔,于开元寺置御药师道场。更择三七僧,六时行道,然(燃)灯歌呗,赞念持经,无敢言疲,精洁可量也。忽于法会内生一丛李树,有四十九茎,具事奏闻,宣内使验实。帝大惊喜曰:‘此大瑞应’。”[注][宋]赞宁撰,范祥雍点校《宋高僧传》,北京:中华书局,1997年,第617页。

据陈文帝所撰《药师斋忏文》记载,在举办药师斋忏仪式时,是要求大众至心敬礼本师释迦如来和药师如来的。在后期的药师忏法中,如《消灾延寿药师忏法》,又增加了弥勒佛。如其文云:“启运药师道场忏法,今当归命……南无本师释迦牟尼佛、南无当来弥勒尊佛、南无药师琉璃光如来”[注][清]《消灾延寿药师忏法》卷上,《卍续藏经》,第74册,第572页。。可见,第220窟甬道南壁将释迦说法图、弥勒说法图和药师说法图绘制在同一龛内,而且就布局位置和绘画繁简来看又特别突出药师说法图的地位,这当与药师礼忏活动有关。

龛外东西两侧画供养人,其中东侧是两身男供养人,虽然第一身供养人形象较模糊,但还可以看出,他著吐蕃装,另一人也著吐蕃装。西侧是一身女供养人,著中袖长裙唐服。在东侧第一身男供养人的头上方有一方榜题,但题记已完全看不清楚了。宁强先生说,这三身供养人还是龛内西壁下方绘制的那三身供养人,因没有题记支撑他们的姓名和身份,可备一说。[注]Ning Qiang, Art, Religion, and Politics In Medieval China—The Dunhuang Cave of the Zhai Family, p.73.

我们再来看第220窟甬道南壁龛上方的一组图像。(图5)中间画一尊小佛像,持说法印,结跏趺坐于莲座之上,有头光、背光和华盖。其华盖之上有一朵莲花,上浮塑一身小佛像。这朵莲花又左右分出两茎,各塑一身小佛像。这三身并列的小塑佛现均已脱落。这组图像的西侧是一铺说法图,由一佛二菩萨组成。主尊持说法印倚坐于莲座之上,两边各一身半跏坐的菩萨。从主尊的坐姿可看出,这是一铺弥勒说法图。这组图像的东侧亦是一铺说法图,也是一佛二菩萨的组合。其中间主尊头戴三叶宝冠,手作禅定印,结跏趺坐于莲座之上。两侧各侍立一身菩萨,其中西侧菩萨右手拿花供,东侧菩萨右手提净瓶。

图5 莫高窟第220窟甬道南壁龛上方组合图像

这组图像比较引人注意的是,东侧说法图的主尊头上戴有宝冠。宁强先生认为是卢舍那佛,理由是榆林窟第25窟的卢舍那佛也是头戴宝冠、持禅定印,结跏趺坐的。[注]Ning Qiang, Art, Religion, and Politics In Medieval China—The Dunhuang Cave of the Zhai Family, p.72.但是,二者也是有显著区别的,榆林窟第25窟的卢舍那佛著菩萨装,而第220窟的宝冠佛著右袒式袈裟。据此,笔者不认同宁强先生的观点。张小刚也曾对第220窟的宝冠佛作过研究。他将这身头戴宝冠的主尊形象与敦煌石窟中《法华经变》之“降魔成道画面”中释迦的形象进行了比较,发现了二者的相似性。他总结说:

莫高窟第220窟甬道南壁的宝冠佛像,不论是其头戴莲花形宝冠的形式,还是双手作禅定印的形式,都与流行于这个时期的一种降魔成道图像基本相符合。上文中我们通过甬道南壁各组说法图之间的布局关系,推测宝冠佛可能是释迦牟尼佛。结合上述图像学的比较研究,我们可以进一步认为宝冠佛像表现的可能是释迦牟尼成道佛,而该宝冠佛像作为主尊的这一铺说法图应该就是释迦牟尼成道说法图,只不过这个成道图像,没有表现魔众侵扰佛陀的降魔内容,采用的是简易说法图常用的一佛二菩萨的形式。[注]张小刚《莫高窟第220窟甬道南壁宝冠佛像浅析》,沙武田主编《丝绸之路研究集刊》第1辑,北京:商务印书馆,2017年,第252页。

这一研究对于我们认识这铺说法图有一定的启发性,但他将这铺说法图定为“释迦牟尼成道说法图”,以笔者之见,还有再讨论的必要。因为甬道南壁上方明显是一组图像,我们在考察宝冠佛所处的东侧说法图时也应考虑它与其它两组说法图的关系,这样得出的结论可能更准确一些。由此,就甬道南壁上方的这组图像先展开进一步的讨论。

正如张小刚所指出的,甬道南壁上方东侧说法图中的主尊形象的确与同时期莫高窟中一些《法华经变》之“释迦牟尼降魔成道画面”中释迦的形象一致,都头戴宝冠,持禅定印,结跏趺坐。然而,我们知道,菩提瑞像也多戴宝冠,且与释迦牟尼降魔成道有着极为密切的关系。如《大唐西域记》卷8“摩揭陀国”记“摩诃菩提寺精舍”云:

精舍既成,招募工人,欲图如来初成佛像。旷以岁月,无人应召。久之,有婆罗门来告众曰:“我善图写如来妙相”。众曰:“今将造像,夫何所须?”曰:“香泥耳。宜置精舍之中,并一灯照我,入已,坚闭其户,六月后乃可开门。”时诸僧众皆如其命,尚余四日,未满六月,众咸骇异,开以观之。见精舍内佛像俨然,结加趺坐,右足居上,手敛,右手垂,东面而坐,肃然如在。……相好具足,慈颜若真,唯右乳上图莹未周。既不见人,方验神鉴。众咸悲叹,殷勤请知。有一沙门宿心淳质,乃感梦见往婆罗门而告曰:“我是慈氏菩萨,恐工人之思不测圣容,故我躬来图写佛像。垂右手者,昔如来之将证佛果,天魔来娆,地神告至,其一先出,助佛降魔。如来告曰:‘汝勿忧怖,吾以忍力降彼必矣!’魔王曰:‘谁为明证?’如来乃垂手指地言:‘此有证。’是时第二地神踊出作证。故今像手仿昔下垂。”众知灵鉴,莫不悲感。于是乳上未周,填厕众宝,珠缨宝冠,奇珍交饰……像今尚在,神工不亏。[注][唐]玄奘、辩机原著,季羡林等校注《大唐西域记校注》,北京:中华书局,1985年,第674-675页。

玄奘所记的这身“如来初成佛像”,表现的是释迦牟尼降魔成道时的样式。王玄策也做过类似的记录,称:

西国瑞像无穷。且录摩诃菩提树像云……其像自弥勒造成以来,一切道俗规模图写,圣变难定,未有写得。王使至彼,请诸僧众及此诸使人至诚殷请,累日行道忏悔,兼申来意,方得图画,仿佛周尽。直为此像出其经本,向有十卷,将传此地。其匠宋法智等巧穷圣容,图写圣颜。来到京都,道俗竞摸。[注][唐]释道世撰,周叔迦、苏晋仁校注《法苑珠林校注》,北京:中华书局,2003年,第906-907页。

该记述说明,虽然玄奘记录了这身佛像,但并没有将其粉本带来。至王玄策出使时,才令工匠宋法智图写圣颜并带回。玄奘笔下的这身“如来初成佛像”,被王玄策记录为“摩诃菩提树像”或“金刚座上尊像”。而“菩提像,汉文史料中有不同名称。既称‘菩提像’、‘菩提树像’或‘摩诃菩提树像’,也叫‘慈氏菩萨所作成道时像’,还作‘真容像’、‘真容’或金刚座真容像,表现的是‘如来初成佛像’”。[注]李崇峰《菩提像初探》,龙门石窟研究院编《石窟寺研究》第3辑,北京:文物出版社,2012年,第192-193页。

关于印度现存的“菩提像”,李崇峰先生做了细致的考察,他说:

上述遗物表明:菩提树下成道像,在印度有两种表现形式。一种螺发,偏袒右肩,结跏趺坐,左手内敛置于腹前,右手垂作触地印,通称触地印佛像,象征悉达多太子在伽耶菩提树下降魔成道。另一种“珠璎宝冠,奇珍交饰”,佩饰项严及臂玔,余同前者,通称宝冠佛,表现悉达多太子指名地神作证、行将成道前之光彩形象。[注]李崇峰《菩提像初探》,第197页。

当菩提瑞像之粉本带入中国后,很快就在两京地区和其周边地区传播并流行开来。如洛阳龙门石窟、西京长安光宅寺七宝台造像、四川和敦煌等地都有留存,尤其是四川地区,保存数量更多。雷玉华、王剑平曾对四川地区的菩提瑞像做过系统调查,他们认为,四川地区“结跏趺坐,头戴宝冠(或螺髻),颈戴项圈,穿袒右肩袈裟,右臂上饰臂钏,左手仰掌横置腹前,右手抚膝,作降魔印”[注]雷玉华、王剑平《四川菩提瑞像研究》,成都文物考古研究所编著《成都考古研究》,北京:科学出版社,2009年,第655页。的佛像为菩提瑞像。

如此看来,菩提瑞像表现的是释迦牟尼成道像,它有三个显著的特征:一是头戴宝冠(或螺髻);二是结跏趺坐;三是右手抚膝,作降魔印。

我们再来看第220窟甬道南壁上方东侧说法图中的主尊形象,他具备菩提瑞像的二个显著特征,即头戴宝冠和结跏趺坐,但他的手印不同,非降魔印,而是禅定印。或许,这也是张小刚没有将他定为菩提瑞像的一个重要考虑吧。但是,我们知道,在敦煌石窟中,不论是早期的单幅降魔变,还是《法华经变》中的“释迦成道图”,都一定要表现出释迦与魔众战斗并降伏他们的场景。而菩提瑞像则不同,他们中的绝大多数都不表现魔众,而第220窟甬道南壁上方东侧的说法图恰是如此,也没有魔众。至于主尊为何不持降魔印,而是禅定印这一点也好理解,因为菩提瑞像本来也是“如来初成佛像”,在中唐的敦煌石窟《法华经变》中,其成道画面中的释迦就是持禅定印,而非降魔印。这是中唐敦煌石窟“释迦成道图”的一大特点。由此,笔者认为,将第220窟甬道南壁上方东侧的说法图定为菩提瑞像图要比定为“释迦降魔成道图”更为准确一些。关于这一点,我们还可以从第220窟甬道南壁上方的组合图像得以印证。

与第220窟甬道南壁上方东侧菩提瑞像对称绘制的是弥勒说法图。将二者这样对称来布局一定有其特定的意图。我们先看看二者的关联性。一、据玄奘和王玄策关于菩提瑞像的记载知,菩提瑞像是由弥勒塑造的。二、像玄奘和义净等一批信徒都相信,通过礼拜菩提瑞像可祈求往生兜率,值遇弥勒,证得佛果。[注]《大慈恩寺三藏法师传》云:(玄奘在临终之际,命塑工宋法智于嘉寿殿竖菩提像骨)“复口说偈教傍人云:‘南无弥勒、如来应正等觉,愿与含识速奉慈颜;南谟弥勒、如来所居内众,愿舍命已,必生其中’”。参见[唐]慧立、彥悰著,孙毓棠、谢方点校《大慈恩寺三藏法师传》,北京:中华书局,1983年,第221页。义净“后往大觉寺,礼真容像。……曹州安道禅师寄拜礼菩提像,亦为礼讫。于是五体布地,一想虔诚。先为东夏四恩,普及法界含识。愿龙花揔会,遇慈氏尊,并契真宗,获无生智”。参见[唐]义净原著,王邦维校注《大唐西域求法高僧传校注》,北京:中华书局,2000年,第153-154页。三、就造像而言,人们往往将菩提瑞像和弥勒像作成组像来表现。如《历代名画记》记载:

(敬爱寺)……佛殿内菩萨(提)树下弥勒菩萨塑像,麟德二年(665)自内出王玄策取到西域所图菩萨像为样。……东间弥勒像……西间弥勒像。[注][唐]张彥远著,俞剑华注释《历代名画记》,上海:上海人民美术出版社,1964年,第71页。

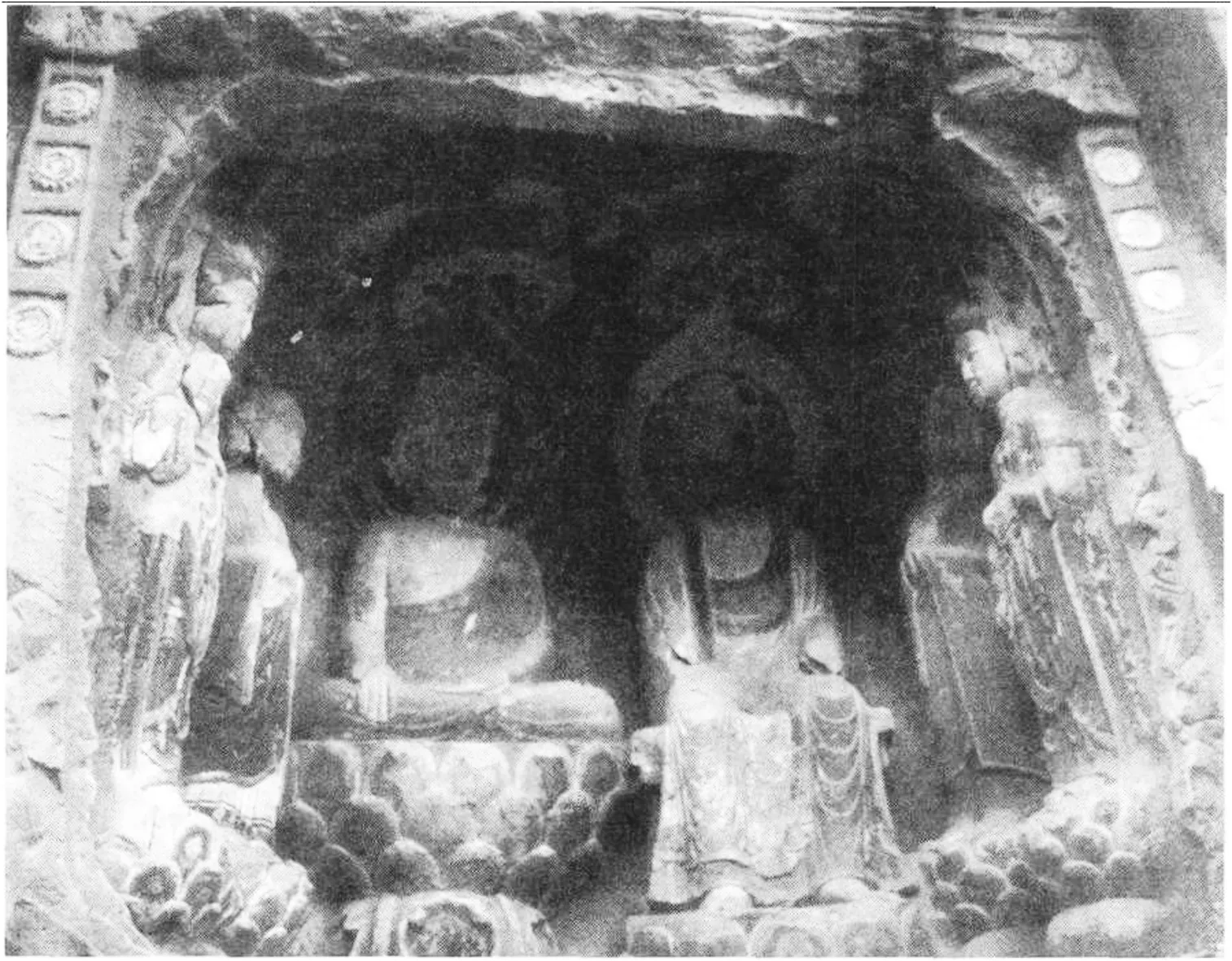

敬爱寺佛殿内的这尊造像,冯承钧先生认为是“菩提树像”,[注]冯承钧《王玄策事辑》,《西域南海史地考证论著汇辑》,北京:中华书局,1957年,第121页。他与东、西间的弥勒像构成一种新的组合形式。另外,李崇峰、雷玉华、王剑平等先生也指出,在四川石窟,就存在将菩提瑞像与弥勒像成组开凿的现象,如广元千佛崖第366窟(菩提瑞像)(图6)与365窟(弥勒)、巴中西龛第87龛(菩提瑞像)与第90龛(弥勒)、浦江鸡公树山漏米石第15龛(菩提瑞像)与第14龛(弥勒)。有些还将菩提瑞像与弥勒像绘塑在同一龛内,如巴中西龛第44龛、第73龛,巴中石门第12龛(图7)等。[注]李崇峰《菩提像初探》,第203-204页;雷玉华、王剑平《四川菩提瑞像研究》,第661-662页。

图6菩提瑞像四川广元千佛崖第366窟

图7四川巴中石门第12号龛盛唐

可见,菩提瑞像与弥勒的关系是极为密切的。在第220窟甬道南壁,二者呈现对称布局形式,这无疑也验证了我们将宝冠佛定为菩提瑞像的可信度。另外,菩提瑞像与贤劫千佛的关系也很紧密。如《大唐西域记》云:

自此西南十四五里,去苦行处不远,有卑钵罗树,下有金刚座,去来诸佛咸于此座而成正觉,愿当就彼……。

菩提树垣正中,有金刚座。昔贤劫初成,与大地俱起,据三千大千世界之中,下极金轮,上侵地际,金刚所成,周百余步,贤劫千佛坐之而之金刚定,故曰金刚座焉。证圣道所,亦曰道场。大地震动,独无倾摇。是故如来将证正觉也……。

金刚座上菩提树者,即毕钵罗之树也。……佛坐其下成等正觉,因而谓之菩提树焉。[注][唐]玄奘撰,章巽校点《大唐西域记》,上海:上海人民出版社,1977年,第186-187页。

王玄策也有类似的记述,文云:

(李义表和王玄策等二十二人)遂至摩诃菩提寺。其寺所菩提树下金刚之座,贤劫千佛并于中成道。……爰发明使,瞻斯道场。金刚之座,千佛代居。尊容相好,弥勒规摹”。[注][唐]释道世撰,周叔迦、苏晋仁校注《法苑珠林校注》,第908页。

图8 缅甸Khin Ba遗址出土的舍利盒 5、6世纪

从玄奘和王玄策的记述来看,在菩提树下金刚之座上成道的不只有释迦,还有贤劫千佛(王玄策称“去来诸佛”)。由缅甸Khin Ba遗址出土,现藏于摩萨博物馆的一件舍利盒(雕刻于5、6世纪)的周围雕刻有四佛(图8),皆螺发,左手内敛置于腹前,右手垂作触地印。铭文说明他们分别是迦叶佛、拘留孙佛、拘那含佛和释迦佛。这正是“菩提树下金刚之座,贤劫千佛并于中成道”的最好例证。广元千佛崖莲华洞为三壁三龛式窟形,正壁大龛雕弥勒佛,右壁雕菩提瑞像。雷玉华指出,此窟组合应为过去、现在、未来三世佛造像。[注]雷玉华、王剑平《四川菩提瑞像研究》,第662页。

既然菩提瑞像、弥勒与过去佛有三世佛的组合形式,那么,我们再回过头来看一下第220窟甬道南壁上方的组合图像。其东西两侧分别是菩提瑞像和弥勒说法图,中间下方是一尊小佛像,其上方有三身浮塑小佛像。显然,我们可以将中间的这四身佛像视作过去诸佛。这样,第220窟甬道南壁上方的这组图像就可看作是过去、现在、未来三世佛造像。第220窟之所以选择绘制由菩提瑞像组成的三世佛像,并不是什么空穴来风,而是迎合了这一时期敦煌石窟开始流行瑞像的新风尚。

在前文中我们已经辨明,第220窟甬道南壁将释迦说法图、药师说法图和弥勒说法图配置在同一龛内,当与药师礼忏活动有关。那么,绘制于同一时期龛上方的三世佛组合图像是否也与药师礼忏活动有关呢?答案是肯定的。我们看一下《消灾延寿药师忏法》的相关记载,其文云:

启运药师道场忏法,今当归命三世诸佛,南无过去毗婆尸佛、南无尸弃佛、南无毗舍浮佛、南无拘留孙佛、南无拘那含牟尼佛、南无迦叶佛、南无本师释迦牟尼佛、南无当来弥勒尊佛、南无药师琉璃光如来。[注][清]《消灾延寿药师忏法》,《卍续藏经》,第74册,第572页。

显然,在举办药师忏法时,要皈依于过去毗婆尸等佛、本师释迦佛、未来弥勒佛和本尊药师佛。而第220窟甬道南壁中唐时期绘制的壁画内容和配置正与此相契合。

第220窟甬道南壁龛下方是一组晚唐时期的绘画作品。(图9)居中画卢舍那佛和一身比丘像。比丘身后有题记云:

大中十一年六月三日信士男力一心供养,并亡母造窟一所并卢那□□(佛)。[注]敦煌研究院编《敦煌莫高窟供养人题记》,第102页。

东侧是三身女供养人,梳高髻、著长裙、披巾帛。列西向第一身女供养人题名残存“亡……一心供养”。她应该就是施主“力”的“亡母”。西侧是四身男供养人,其中前两身是比丘,分别手持香炉和花盘。他们的题名漫漶严重,列东向第一身比丘题曰:“亡……一心供养”[注]敦煌研究院编《敦煌莫高窟供养人题记》,第102页。;列东向第四身供养人题曰:“亡弟一心供养”。从这些供养人题名中有“亡母”、“亡弟”等称谓判断,他们应是同一家族的人。

图9 莫高窟第220窟甬道南壁龛下图像

这组画像也有一个明显特征,即人物形象大小有差异。施主“力”本人和卢舍那佛像画得较小,而东西两侧的供养人却画得高大。尤其西侧第四身供养人,他是施主“力”的“亡弟”,但他的画像却比“力”高大。对于这一反常现象,我们可以在供养人题名中寻找答案。因为残存有题记的供养人仅有三位,而他们的题名都表明他们是亡故之人。由此,笔者推测,东西两侧的七身供养人应都是施主“力”亡故的亲人。

施主“力”绘制的卢舍那佛,又云“净满”,“以诸恶都尽故云净,众德悉圆故云满”[注][宋]法云编《翻译名义集》,《大正藏》,第54册,第1059页。。《妙法莲华经入疏》云:“闻卢舍那佛说法,得无生忍。即是现世安隐,后生净满世界,为法身眷属。即是善处,以道受乐也”。[注][宋]道威入注《妙法莲华经入疏》,《卍续藏经》,第30册,第124页。《大乘四斋日》云:“二十三日,天大将军下,念卢舍那佛,除(持)斋除罪一千劫,不堕饿鬼地狱。”[注]《大乘四斋日》,《大正藏》,第85册,第1299页。《地狱变经文偈颂》亦云:“日念卢舍那佛千遍,不堕锯解地狱”。可见,称念卢舍那佛能带来除罪获福的现实功效,那么,信众们推崇他也是情理之中的事。另外,卢舍那佛还有一个重要角色,即为报身佛。《法华经玄赞要集》云:

圆满报身卢舍那者,释曰:圆,谓周圆;满者,遍也。舍那者,此云光明。光明遍照有二:一内,二外。内遍照者,目自受用身,以无漏本智照自内身中惑障暗也;外遍照者,目他受用身,说十波罗蜜法,化十地菩萨。所化众起智断惑,故报谓报。报者酬义,万行所惑;果报之身,酬往因行。故名为报。[注][唐]栖复集《法华经玄赞要集》,《续藏经》,第34册,第180页。

卢舍那佛作为三身佛之一的报身佛,在众多的斋忏仪式中都是被启请和皈依的对象。像敦煌藏经洞出土的《结坛散食回向发愿文》(卷号为S.2144、S.3427、S.5589、B.7677等)都有奉请卢舍那等三身佛的记载。

施主“力”在第220窟绘制卢舍那佛,除了为亡故亲人祈福,使他们不堕地狱,而生净满世界外,可能还有一个重要的原因。因为我们在上文已说明,中唐时期在第220窟甬道南壁绘制的壁画内容都与药师忏法活动有关,而施主“力”特别选择绘画卢舍那佛,也当与此有关。

卢舍那佛与药师忏法之关系,我们可通过敦煌文献B.8719V《药师道场(文)》来了解。其文云:

1.药师道场(文)

2.千光照耀苦众生,三十二相于佛身。速疾成就如

3.斯愿,斯愿救众生。敬礼药师琉璃光佛!

……

25.转,徘徊刹上以(已)高悬。唯引药师降道场,圣

26.南无清净法身毗卢遮那佛!

27.南无圆满宝(报)身卢舍那佛!

28.南无千百亿化身同名释迦牟尼佛!

……

34.南无东方十二上愿药师琉璃光佛!

……

36.南无当来下生弥勒尊佛!

……

47.南无过现未来尽十方空界一切诸佛!

……

59.无量功德海,归依合掌礼。(寅朝礼忏:)

60.敬礼毗卢遮那佛!敬礼

61.卢舍那佛!敬礼

62.释迦牟尼佛!敬礼当来下生弥勒

63.尊佛!敬礼东方一切诸佛!

……

66.敬礼过现未来一切诸佛!敬礼舍利形象

……[注]李小荣《论隋唐五代至宋初的药师信仰——以敦煌文献为中心》,《普门学报》2002年第11期,第128-132页。

从节选的录文可看出,不仅是第220窟甬道南壁下方晚唐时期绘制的卢舍那佛,就是龛内和龛上方由中唐时期绘制的释迦佛、弥勒佛、药师佛和过去诸佛都出现在了B.8719V《药师道场(文)》中。而B.8719V《药师道场(文)》中的这些佛圣是作为道场启请和礼忏的对象的。关于B.8719V《药师道场(文)》的抄写时间,李小荣先生认为在唐太宗时或稍后。[注]李小荣《论隋唐五代至宋初的药师信仰——以敦煌文献为中心》,第132页。既然这份《药师道场文》要比第220窟甬道南壁所绘的壁画时间早,那么,它的内容就为我们了解和认识唐代敦煌地区的药师斋会情况提供了弥足珍贵的资料。此外,敦煌藏经洞出土的北大D.180《药师道场坛法》也是极为重要的参考文献。

回顾第220窟甬道南壁的壁画榜题和供养人题记,有二个特点值得注意。一、营建者都只标出自己的名,而没有姓。如中唐的施主“敬国”和晚唐的施主“力”。其实,这也很好理解,因为第220窟是敦煌浔阳翟氏于初唐兴建的家族窟[注]该窟西壁龛下正中明确写有“翟家窟”三字。,“敬国”和“力”应都是这个家族的后人,他们分别在中唐和晚唐对该窟进行重修,所以不必列出自己的姓氏。二、第220窟甬道南壁的壁画榜题标明了施主的功德意愿。像龛内南壁是“奉为圣□(神)□(赞)普;二为先亡父母”、龛内西壁是“先亡慈母清信女一心供养”、龛下是“并亡母造窟一所并卢那□□(佛)”。总的来看,施主的意愿主要是为亡人做功德。而且施主“力”还绘制出了七位亡故亲人的供养人画像。这种意愿和现象与《药师经》所倡导的“致福消灾”思想有关。《药师如来本愿功德经序》称:“药师如来本愿经者,致福消灾之要法也。……忆念称名则众苦咸脱,祈请供养则诸愿皆满。至于病士求救,应死更生;王者攘灾,转祸为福。信是消百怪之神符,除九横之妙术矣”。[注][隋]达摩笈多《药师如来本愿功德经》,《大正藏》,第14册,第401页。这种兼备除病、延寿、赐福等的神奇功效,极大地促进了民众对它的信仰。在这种浓郁信仰的感召下,信众往往会选择抄写《药师经》和绘画药师佛像来为亡者追福,使他们能获益幽冥、神生净土。如北大D.083《优婆塞戒经》卷2题曰:“仁寿四年(604)四月八日楹雅珍为亡父写《灌顶经》[注]《灌顶经》即东晋沙门帛尸梨蜜多罗译《佛说灌顶拔除过罪生死得度经》。一部……造观世音像一躯,造九尺幡一口。所造功德,为法界众生一时成佛”。收藏于大英博物馆的Ch.xxvii.004《药师净土变相》发愿文曰:“敬画药师如来法席一铺……以此功德,奉为先亡□考□□□界苍生同□,共登觉路,丙辰岁九月癸卯朔十五日丁巳毕功记。”[注]马德《敦煌绢画题记辑录》,《敦煌学辑刊》1996年第1期,第136-137页。这里的“丙辰岁”是开成元年(836)。MG.20378《药师佛并二侍从僧像》亦题曰:“奉为亡过小娘子李氏画药师佛壹躯,永充供养兼庆赞记”。

敦煌虽然偏居一隅,但其药师信仰自北朝以来一直都兴盛不衰。藏经洞出土的近300件药师经写本、敦煌石窟中留存的100多铺药师经变,等等,都是最好的证明。中唐时期是敦煌药师信仰的一个增高点,仅敦煌石窟中的药师经变就剧增至23铺。[注]罗华庆《敦煌壁画中的〈东方药师净土变〉》,《敦煌研究》1989年第2期,第10-11页;王惠民《敦煌石窟全集》6《弥勒经画卷》,第187页。缘此,浔阳翟氏在第220窟甬道南壁绘制与药师礼忏相关的图像是顺应了药师信仰的潮流。

然而,此时的翟氏并没有绘制一般流行的《药师经变》,而是选择绘制了与药师礼忏活动有关的尊像,这当与药师信仰的宗教实践有关。一方面,是受了日益兴盛的药师斋会的影响。另一方面,也是为了在第220窟中择机举办一些药师斋会的需要。当然,就空间而言,如果在甬道举办仪式,肯定是狭窄了点,但我们知道,该窟主室北壁也绘制有巨幅的药师经变。宁强先生指出,这铺经变主要表现的是供养药师佛的“仪式”。[注]宁强《佛经与图像——敦煌第二二〇窟北壁壁画新解》,《故宫学术季刊》第15卷第3期,1998年,第81页。这样,翟氏就有足够的空间来举行一些药师斋会了。可以想象,当翟氏在第220窟做药师斋会时,其甬道南壁绘制的诸位尊像就充当了B.8719v《药师道场(文)》中启请和礼忏的对象。他们不仅受斋主供养,而且也能证明斋主的圆满功德。

在敦煌石窟,像第220窟甬道南壁这样表现药师道场启请和礼忏佛像的壁画题材极为少见,值得重视。

附记:本文莫高窟第220窟的图片系由敦煌研究院文物数字化研究所提供,特此感谢!