龟兹石窟“天相图”演变初探

2018-12-18赵莉杨波

赵 莉 杨 波

(1.新疆龟兹研究院,新疆 乌鲁木齐 830000;2.兰州大学 敦煌学研究所,甘肃 兰州 730020)

“天象图”一词在汉文史籍中就已经出现了,据说秦始皇陵地宫“上具天文、下具地理”注[汉]司马迁《史记》,北京:中华书局,1959年,第265页。,汉代墓葬壁画中常将日、月、星象等画在墓室顶部,反映了死者对升天的向往。古代西域的龟兹石窟寺中也包含很多“天象图”或曰“天相图”,同样表达了“天空”的意象,但主要是为佛教信仰服务的。龟兹语中是否存在类似“天相图”的语词不得而知,所谓龟兹石窟“天相图”,实则大都表现两排山峦之间的天空,人们仰望窟顶,仿佛站在两座山崖之间,透过“悬崖”的空隙处望见了天空。龟兹人在天空中画上了自然界或想象中的诸事物,如太阳、月亮、星星、金翅鸟、飞翔的圣人等,反映了古人对“天空”的理解。同时,龟兹“天相图”具有深刻的佛学意涵,“天相图”诞生伊始,就与烘托禅修氛围的菱格山水图结合在一起,通过入定而达到神变的飞行圣者也是成熟阶段“天相图”的重要组成部分。任平山、何恩之都强调了龟兹“天相图”的神变内涵。[注]任平山《克孜尔中心柱窟的图像构成》,中央美术院博士学位论文,2004年;何恩之、魏正中《寻幽龟兹——考古重现与视觉再现》,上海:上海古籍出版社,2017年。到了唐安西都护府时期,随着汉族官兵、僧侣的东来,也将中原大乘佛教信仰传入龟兹,反映在“天相图”的绘制上,表现为以“莲花”装饰窟顶,代替了天空的诸元素,这使龟兹石窟的“天相图”产生新的变化。本文力图以画面所反映的佛学思想为主线,对龟兹石窟“天相图”的演变做一次初步梳理。

一、早期菱格山水图中的“天相图”

1.克孜尔第77窟

克孜尔石窟早期的菱格山水图富有写实的特点,菱格山峦尚未成为故事画的背景。克孜尔第77窟为早期的大像窟,约开凿于4世纪,左、右甬道券顶绘菱格山水图或曰林中禅修图。在连绵起伏的山峦之内,绘有修行的僧侣和婆罗门、舞蹈的天神、栖居的鸟兽、嬉戏的儿童等。券顶壁画整体上的禅修意涵是很明显的。券顶的菱格山水图实为古人在现实基础上创作出的理想的禅修环境。除了坐禅的比丘、婆罗门之外,古龟兹人还通过诸形象之间的对比突出禅修的内涵。如李静杰先生指出,该窟左甬道券顶分别绘有嬉戏顽皮的猕猴和盘腿打坐的猕猴,反映猕猴从心志不专到摄伏心念的转变,暗示

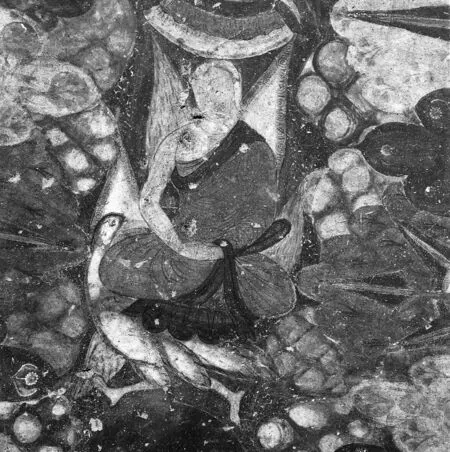

图2 天相图局部 克孜尔第77窟右甬道券顶

2.克孜尔第118窟

克孜尔第118窟约建于4世纪,主室券顶中脊的“天相图”也是从属于菱格山水图而绘的,但“天相图”的形象增大,而且画面以日、月为两端,并绘出身出水火的圣僧,具备了成熟阶段的“天相图”的雏形。(图3)该窟的“天相图”在日、月之间绘有飞翔的僧侣、雨神、飞鸟、怀抱猕猴的鹰。天空的背景由深入浅逐渐过渡,在两侧山峰之间形成独立的条带状。僧侣的双肩绘三角状的火焰纹,脚部则绘出弯曲的水波纹,喷出水与火是僧侣通过禅定而达到的神通。这些飞翔的僧侣应为达到漏尽解脱的阿罗汉,他们已然成就了声闻乘的最高果位,并能施展神变。飞行的僧侣不仅见于天空,还绘于券腹壁画中,似穿梭于山峦之间,构图灵活、自由。在群山中画出坐禅的僧侣、婆罗门及欢快的天神等,突出了禅定修行的意涵。此外,该窟“天相图”中“鹰抱猕猴”的形象在龟兹壁画中是独一无二的,也应该通过禅修的角度去理解。猕猴当为象征放荡不羁、三心二意的心性,而老鹰用双爪将其紧紧抱住则象征了对猕猴心性的调伏。猕猴在佛经中常被作为心念不专、躁动不安的象征。如《中阿含经》载:“瞿尼师比丘亦游王舍城,在无事室,调笑、骄傲,躁扰、喜忘,心如猕猴。”[注][东晋]瞿昙僧伽提婆译《中阿含经》卷6,《大正藏》,第1册,第454页下。《增一阿含经》中,佛云“我不见一法疾于心者,无譬可喻,犹如猕猴舍一取一,心不专定。”[注][东晋]瞿昙僧伽提婆译《增一阿含经》卷4,《大正藏》,第2册,第562页下。

图3 天相图 克孜尔第118窟主室券顶

克孜尔第92窟也是早期洞窟,主室券顶残存林中禅修图,山峦背景同样富有写实色彩,山中绘欢娱的天神、禅定的比丘等。可惜中脊的“天相图”已残失殆尽,从壁画整体风格推测应接近克孜尔第118窟的“天相图”。

龟兹石窟初创阶段的“天相图”是从属于渲染禅修氛围的山林图而绘制的,古人在洞窟内模拟了一个适宜禅修的山林环境,同时在券顶两侧山崖的间隙处绘出天空,空中画上飞鸟、风神、僧侣等。这种山林图的创作应晚于克孜尔部分禅窟的开凿。莫高窟的开创者乐僔、法良所造的也是禅窟,又如麦积山是著名的禅修胜地,北魏释玄高就曾隐居麦积山修禅讲法。一处石窟寺院的发展、兴盛,可能始于该地的修禅之风。克孜尔石窟早期山林图应是禅修盛行的环境下的产物。

二、构图成熟的“天相图”

到了4世纪中期至5世纪末,克孜尔石窟中就出现了构图成熟的“天相图”,见于克孜尔第38、171窟。与早期的“天相图”一样,这些“天相图”也绘于代表群山的菱形格之间。但是,中心柱窟主室券顶的菱形山峦已不再是纯粹的山景,而是成为佛教故事画的空间背景。每一个菱形格大都代表一个佛经故事,题材主要有本生故事和因缘故事,以生动的故事画宣扬佛教的教义。但是,从这些菱格画中仍能找到早期林中禅修图的影子,如在克孜尔第38窟主室券顶右侧的菱形格中,除了描绘佛经故事画之外,在边缘的菱形格内可见禅坐的比丘像,他正在观想一片净琉璃地。克孜尔第110窟主室券顶绘菱格坐佛,壁面边缘处画有观想白骨的比丘等。

图4 天相图克孜尔38窟 主室券顶

成熟的“天相图”有着一定的构图规律,天空背景多为条带状,天空中的诸元素包括:日、月、星星、飞行的圣者、金翅鸟、雨神、风神等,大都以日、月作为画面的两端。日、月或以自然形态出现,或描绘为人格化的神灵。这种类型的“天相图”在龟兹石窟中占据主流地位。以克孜尔第38窟为例,“天相图”从外至里分别绘:太阳、风神、辟支佛、双头金翅鸟、风神、辟支佛、月亮(图4)。

圣者的神变是成熟阶段“天相图”最为重要的内涵。通过入定而身出水火、翱翔天空的飞行立像是“天相图”的重要组成部分。这些飞行立像大都为佛陀或辟支佛。一般来说,头顶无肉髻、无光背者为阿罗汉,具有肉髻、有头光而无身光者为辟支佛,拥有肉髻和完整光背者为佛陀。[注]相关研究参见[日]井上豪《キジル石窟のヴォールト天井壁画と「飛翔する仏」の図像》,《東洋美術史論叢——吉村怜博士古稀記念会》,东京:雄山阁,1999年,第41-44页。杨波《龟兹石窟壁画中的辟支佛形象考辨》,《西域研究》2017年第1期,第76-86页。他们都能施展身出水火的神通。如迦叶、阿难在入灭前都示现了神变。迦叶“念已入定舍其寿行。……尔时具寿大迦摄波,踊身空中现诸神变,或流清水或放火光,遍起密云降注洪雨。作是事已,入石室中右胁而卧重垒双足,入无余依妙涅槃界。”[注][唐]义净译《根本说一切有部毘奈耶杂事》卷40,《大正藏》,第24册,第409页上。无师自悟的辟支佛也具此神通,《撰集百缘经》言辟支佛“踊身虚空,现十八变,东踊西没,南踊北没,身出水火,如是种种,作十八变”[注][北凉]慧觉等译《撰集百缘经》,《大正藏》,第4册,第249页上。。

高强度钢筋的推广应用,既有利于推动钢铁行业的转型升级和产品结构调整,又能促进我国各类建筑和基础设施的质量升级,推动建筑业的技术进步和装备水平的提高,具有显著的经济效益和环境效益,这也是我国建筑业和钢铁行业可持续发展的迫切要求。

龟兹壁画中还绘有乘车比丘、骑鹅比丘。克孜尔第34窟主室券顶中脊“天相图”外端已毁,从德国拍摄的黑白照片看,原绘有一乘车的比丘,坐于一方形帐下,现仅存结跏趺坐的双腿及车轮。森木塞姆第48窟主室券顶中脊的“天相图”除描绘托钵飞行的立佛之外,还可见一比丘结跏趺坐于鹅上,双手作禅定印,身上出水出火(图5)。这同样刻画了圣者的神通。

图5 骑鹅比丘 森木塞姆第48窟主室券顶

总的来说,比丘的形象在“天相图”中出现不多。但是,克孜尔第171、195、199窟甬道券顶绘飞翔的白色大雁或天鹅,呈一字形列队而飞(图6),克孜尔第196窟主室券顶中脊也绘一排大雁,列队飞向洞窟主尊的方向。笔者认为,空中的大雁并非单纯描绘自然景象,而是具有象征飞行之比丘的内涵。我们可以结合库木吐喇窟群区第2窟的“天相图”来探索此问题。该窟主室“天相图”里端为一游化佛,手托钵、持锡杖,身体两侧围绕六只大雁,壁面中间凿一凹窝,内绘莲花,外端绘金翅鸟(图7)。画师以群雁围绕飞行的佛陀,与经中将佛喻为“雁王”、“鹅王”有关,佛陀“犹如鹅王诸鹅围绕”、“飞腾虚空犹如鹅王”等。因此,飞翔的群雁或代表礼佛的比丘。在克孜尔第171窟中,群雁右绕后甬道的涅槃像而飞,就象征了诸比丘环绕“雁王”飞行礼佛的场景。相似意涵见于库木吐喇窟群区第43窟主室券顶,一副菱格画中坐佛周围绘11只大雁,按顺时针方向礼佛飞翔。此亦象征比丘绕“雁王”飞行的景象,而非前人所说的“五百大雁闻法升天缘”的故事。犍陀罗沙吉奇德里出土的“迦腻色伽的圣骨盒”盒盖顶部刻坐佛及梵天、帝释,侧面雕饰天鹅,“天鹅在佛教里象征着云游僧人,他们把达摩之言传到天涯海角。”[注][美]罗伊·C·克雷文著,王镛、方广羊、陈聿东译《印度艺术简史》,北京:中国人民大学出版社,2004年,第78页。结合圣骨盒顶部的尊像,飞翔的天鹅也具备环绕礼佛之意。

图6 大雁 克孜尔第171窟右甬道

图7 天相图 库木吐喇窟群区第2窟

“须摩提女请佛缘”讲述了须摩提女嫁入满财长者之家,由于她信仰佛教,常受外道欺凌,无奈之下,只好登楼焚香,乞求佛祖的帮助。佛让众弟子先行,他们大显神通,有的肩负大釜,有的化出宝树,有的骑乘牛、狮、孔雀、金翅鸟等,气势浩荡地从空中飞来。最后是佛陀登场,他光芒四射,在众神的侍卫下光临舍卫城。有关图像位于克孜尔第178、198、205、224窟主室券顶中脊,也是“天相图”的一种。画面外端绘焚香的须摩提女,其前方是各显神通的僧侣,最里端则为佛陀。在该故事中,满财长者一家目睹佛及众弟子的神通,纷纷改宗皈依了佛教。因此,“须摩提女请佛缘”同样宣扬了圣者的神变。

“天相图”中还多次出现口衔毒蛇的金翅鸟。“毒蛇”在佛典中有代表欲望、嗔恚之意,《中阿含经》云:“世尊说欲如毒蛇,乐少苦多,多有灾患,当远离之。”[注][东晋]瞿昙僧伽提婆译《中阿含经》卷55,《大正藏》,第1册,第774页。再考虑到克孜尔第118窟画有象征克服猕猴心性的“鹰抱猕猴”,因此,捕杀毒蛇的金翅鸟恐怕也有调伏心中欲念之意。同时金翅鸟具备象征佛陀等圣者的涵义,佛典中屡屡将佛陀喻为“金翅鸟”或“金翅鸟王”,如“佛悉无乱众,无欲无恋着;威如金翅鸟,如鹤舍空池”。[注][东晋]瞿昙僧伽提婆译《长阿含经》卷2,《大正藏》,第1册,第10页。那么,飞翔的金翅鸟可能也有代表飞翔之圣者的寓意。库木吐喇窟群区第2窟主室“天相图”以穹窿形的莲花为中心,两侧立佛、金翅鸟对置,这种构图形式提示了圣者与金翅鸟内在涵义上的对等性。另据笔者统计,龟兹石窟现存壁画中大致以金翅鸟居中的天相图多达14例,且不包括因壁画残缺未统计入内的洞窟。可见口中衔蛇的金翅鸟具有特殊的重要意义。

龟兹石窟成熟阶段的“天相图”虽不再附属于山林禅修图而存在,但禅定与神变的意涵是显而易见的。这不仅通过喷射水与火的飞行圣者来表现,也透过捕食毒蛇的金翅鸟暗示僧人们要征服欲望、一心修行。中心柱窟主室券顶的“天相图”是配合左、右券腹的菱格故事画而绘制的。“神变”与“说法”是佛教教化众生的两种方式。如果说丰富多彩的菱格故事画主要展现了佛陀教说的内容,那么“天相图”则强调了“神变”的一面,无论是飞翔天际、身出水火的圣人,还是“须摩提女请佛缘”故事中的众弟子,都在用超自然的神变摄伏世人。佛陀云游化度众生之时,也常兼用神变和说法,用神变来调伏人们的骄慢之心,用说法来启迪众生的心智。

图8 天相图克孜尔尕哈第16窟右甬道券顶

前人研究已揭示出龟兹石窟“天相图”中存在众多辟支佛的形象(图8)。据笔者统计,在克孜尔第38、58、163、171、172窟主室券顶“天相图”中的飞行立像均为辟支佛。对于古龟兹人为何要在洞窟顶部绘辟支佛,笔者认为应结合中心柱窟主室壁画“神变”和“说法”的基本内涵来讨论。中心柱窟主室券顶的壁画意涵已超出了早期的克孜尔第118窟,不仅刻画了作为修行背景的菱格山峦、施展神变的圣者等,同时菱形格不再是单纯的山水背景,而是成为佛教故事画的空间,通过形形色色的故事来传达佛讲说的内容,信徒观看、思考故事画的内涵,等于在学习佛法。在中心柱窟中,“天相图”和券顶菱格画的功能产生了区分,两者分别强调“神变”和“说法”。既然“天相图”要突出神变的方面,那么在古龟兹人的眼中,辟支佛就成为了较理想的选择。因为辟支佛的特征就是不置言语或较少说法,常用神通来度化世人。“但辟支佛,皆有一法,欲化众生,唯现神通,更无方便”[注][隋]阇那崛多译《佛本行集经》卷53,《大正藏》,第3册,第901页。。在佛经故事中,常有辟支佛接受施舍之后飞升虚空化现神变的描写。但在佛陀看来,施展神变反而并非度化众生的高明手段。佛更重视为众生讲法,让人的内心获得觉悟,而不是对神通的崇拜。

“天相图”的两端为日、月,这两个天体高悬窟顶,象征圣者的光芒照耀人间。在佛典中,以日、月比喻佛陀之伟大的语句比比皆是。如佛陀“乃至譬如虚空中星庄严日月”[注][隋]阇那崛多译《佛本行集经》卷35,《大正藏》,第3册,第818页。,“犹如明月,众星围绕;犹如日轮,千光围绕”[注][唐]义净译《根本说一切有部毘奈耶》卷8,《大正藏》,第24册,第141页。,“相好炳然如月星中”[注][晋]法炬、法立译《法句譬喻经》卷4,《大正藏》,第4册,第604页。,“佛如满月现,与诸弟子俱;犹如五明星,与月俱游处”。[注][刘宋]释宝云译《佛本行经》卷4,《大正藏》,第4册。龟兹“天相图”中的月亮众星环绕,颇似经文中的描写。西域的日、月造型与中亚艺术的联珠纹图案有关,但进入佛教寺院图像体系后,就具备了佛教的内涵。克孜尔第38窟主室“天相图”的两端,大雁(或为天鹅)环绕日、月飞翔,颇有象征比丘围绕圣者之意。克孜尔第184窟主龛顶部的“天相图”仅绘圆盘形的日、月,佛像(已毁)头顶悬挂日、月,以这两个光辉的天体烘托佛的伟大。太阳神与佛的结合并不限于克孜尔石窟。阿富汗巴米扬石窟东大佛天井上绘有太阳神,手持长矛、利剑,庄严站立,周身包裹在光圈内,边沿绘锯齿状的光芒。阿富汗的古代画匠也有用日神的光耀彰显佛陀伟大的用意。以日、月作为天空两端的形式也见于汉墓壁画。如西安曲江翠竹园西汉晚期墓为小砖砌墓葬,墓室券顶东侧绘太阳,内绘金乌,西侧绘月亮,内为蟾蜍。[注]西安市文物考古保护所《西安曲江翠竹园西汉壁画墓发掘简报》,《文物》2010年第1期,第37页。洛阳烧沟61号西汉晚期墓主室券顶中脊12方砖上绘天象,其中左起第1和第7方砖上绘日、月,其余为云气、星象。[注]王煜《规矩三光四灵在旁——汉代墓室中的天象图》,《大众考古》2016年第10期,第48页。鉴于历史上两汉都统治过龟兹,龟兹画师的灵感是否曾受益于汉人的墓室天象图,值得进一步探讨。

三、唐安西都护府时期的“天相图”

1.莲花与净土

贞观二十二年(648),唐朝将安西都护府迁至龟兹。但是,在唐朝与突厥、吐蕃博弈的背景下,安西都护府的治所并不稳定。武周长寿元年(692),王孝杰收复安西四镇,此后安西都护府在龟兹稳固下来。随着唐朝加强对龟兹的管辖,汉族移民大大增加了,来自中原汉地的大乘佛教信仰融入了龟兹石窟艺术中。据慧超《往五天竺国传》,当时龟兹地区就有从京城寺庙来的高僧,[注][新罗]慧超《往五天竺国传》,《大正藏》,第51册,第979页。这些僧侣理应会将中原的佛教艺术模式传入龟兹。但是,汉族画师并未照搬中原的传统,他们充分汲取了龟兹传统的中心柱窟、长方形纵券顶窟的建筑模式,在保留券顶中脊长条状“天相图”的同时,用莲花等图案代替了天空的诸元素。

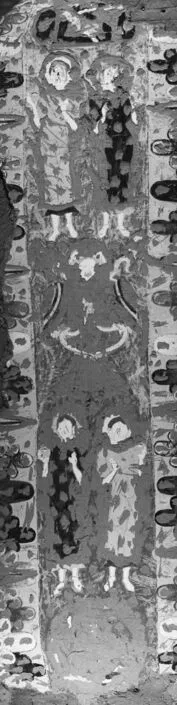

龟兹地区汉风“天相图”保存于库木吐喇石窟,该石窟群是总管西域佛教事务的四镇都统的驻地,地近夏合吐尔、玉曲吐尔遗址,即安西大都护府的治所。[注]薛宗正《安西大都护府治所考——兼论豆勒豆勒奥库尔建筑群》,《史学集刊》2011年第3期,第3-22页。汉风“天相图”的分布主要有两种情况,一为长方形纵券顶窟的主室券顶中脊,位于库木吐喇窟群区第11、14窟,与券腹的千佛组合在一起;二为中心柱窟的甬道券顶中脊,位于库木吐喇窟群区第15、16、17窟,与甬道内的诸佛菩萨立像组合在一起。

库木吐喇窟群区第14窟为长方形纵券顶窟,主室正壁绘一铺大型的弥勒经变,左、右侧壁残存壁画已被揭取保存,绘有佛传故事画,如鹿野苑初转法轮、涅槃。主室顶部两侧券腹绘千佛,均着双领下垂式袈裟,持禅定印,券顶中脊留出一条空隙,绘纵向排列的七朵莲花,莲花四角饰以云气(图9)。库木吐喇窟群区第15窟为中心柱窟,中心柱正壁塑像已毁,壁面上方绘华盖、飞天等。主室券顶也绘千佛,中脊为莲花、流云。因此,汉族画师充分吸收了龟兹本土的建筑模式,并对图象组合进行“重构”,用千佛取代菱格故事画,用莲花、云气取代传统的“天相图”。与龟兹本土的“天相图”一样,汉风的莲花也画在洞窟券顶中脊长条状的空间里。龟兹石窟的“天相图”展现了古人对“天空”的想象,而汉风的莲花则隐含着人们对“佛国净土”的向往。《佛说观无量寿经》云,西方极乐世界有“七宝莲池”,“一一水中有六十亿七宝莲花,一一莲花团圆正等十二由旬”,[注][宋]畺良耶舍译《佛说观无量寿佛经》,《大正藏》,第12册,第342页。众生并非是从母胎中诞生,而是从七宝池的莲花中化生的,“上品下生者,……见此事已,即自见身坐金莲花。坐已华合,随世尊后,即得往生七宝池中。一日一夜莲花乃开,七日之中乃得见佛。”[注][宋]畺良耶舍译《佛说观无量寿佛经》,《大正藏》,第12册,第345页。从“天空”到“天堂”,包含着小乘和大乘的不同信仰。

阿艾石窟也开凿于安西都护府管辖时期,洞窟主室正壁是一铺大型的观无量寿经变,两侧壁绘佛和菩萨的列像,券顶壁画残损严重,仅残留部分千佛。由库木吐喇窟群区第14窟壁画可推知,阿艾石窟主室券顶原先的图像配置也应为两侧绘千佛、中脊为莲花。虽然这是一个汉风洞窟,但阿艾石窟绝非对中原石窟或敦煌莫高窟的翻版,而是吸收了龟兹本土佛教艺术的诸元素。

库木吐喇窟群区第16窟为中心柱窟。主室券顶两侧为千佛,中脊留出一条长带,内绘云气、卷叶。虽未见象征净土的莲花,但仍能看到龟兹传统“天相图”的影子。另从德国的黑白照片看,该窟甬道券顶绘莲花、流云。

库木吐喇窟群区第68窟为中心柱窟,洞窟壁画熏黑严重,主室顶部经清洗后露出很多乐器图案,包括排箫、琵琶、箜篌、拍板、萧、筝、羯鼓、答腊鼓等乐器,乐器系结彩带,随风飘扬,描绘了佛国净土中天乐“不鼓自鸣”的场景。经文云“众宝国土,一一界上有五百亿宝楼,其楼阁中有无量诸天,作天伎乐。又有乐器悬处虚空,如天宝幢不鼓自鸣。此众音中,皆说念佛、念法、念比丘僧。”[注][宋]畺良耶舍译《佛说观无量寿佛经》,《大正藏》,第12册,第342页。将净土世界中“不鼓自鸣”的乐器绘在洞窟顶部,显然是用“佛国净土”的意象取代了传统的“天空”意象。

在龟兹石窟中以莲花来装点洞窟顶部并非汉族画师的独创,如克孜尔第38、224窟前室顶部就绘有莲池、游鸭。考虑到洞窟壁画整体上属于小乘佛教的范畴,此处的“莲池”并无净土的内涵。又如库木吐喇沟口区第20、21窟在穹窿顶中心饰圆莲,莲花在此处应有象征“佛法”之意。唐代以前,西域画匠已经有了在窟顶中脊饰莲花的构思。吐鲁番雅尔湖第7窟的年代约为5世纪,[注]吐鲁番地区文物局、吐鲁番学研究院《雅尔湖石窟调查简报》,《吐鲁番学研究》2015年第1期,第12页。该窟主室纵券顶绘千佛,顶部中脊绘绿色水池,内绘三排圆形莲花,由于池中可辨“化生”童子的形象,净土的意涵是显而易见的。库木吐喇沟口区第19窟是一个禅窟,主室券顶为山林禅修图,山峰之间绘一排莲花。该窟壁画年代尚不明确,但应不会偏晚。从这些线索来看,汉族画师以“莲花”代替“天空”并非其发明创造,而是借鉴了西域地区固有的艺术手法,并将西域式的莲花换成了汉式莲花。

图10 三兽渡河等 库木吐喇窟群区第50窟主室券顶

2.三兽渡河

“三兽渡河”位于库木吐喇窟群区第28、29、50窟(图10)。洞窟壁画属于龟兹风,但在构图方式、图像配置上都发生了变化,学者推测应开凿于唐安西时代。[注]贾应逸、祁小山《印度到中国新疆的佛教艺术》,兰州:甘肃教育出版社,2002年,第321-322页。通过壁画遗存及德国探险队拍摄的黑白片,可还原出此类“天相图”的全貌。最外端绘三种动物,分别是兔子、马、大象,绿色背景代表水池,描绘了三种动物穿过河流的场景。这是佛经中的一个著名譬喻,即“三兽渡河”。三种动物分别象征罗汉、缘觉和佛陀。三兽渡河之时,其伸入水面的深度、平稳程度都是不同的,由此象征了三类圣者精神境界之高低。三兽前方绘人、天、饿鬼及象征地狱的油锅,代表轮回世界。再前方绘飞翔的阿罗汉、辟支佛(或称缘觉、独觉)、佛陀。之后绘坐禅比丘的群像。画面最里端绘一方形城,城内端坐三位圣者(佛、缘觉、罗汉),象征达到觉悟之境的“涅槃城”。这类“天相图”的整体意涵为三兽穿越了象征轮回世界的洪流,获得了三种觉悟状态,并引领诸修行者最终到达精神自由的殿堂——涅槃城。考虑到库木吐喇窟群区第50窟内出现了许多表现菩萨往昔功德的“誓愿图”以及主室前壁简略的“净土变”,这类“天相图”旨在突出菩萨道的高贵,强调佛陀比缘觉、罗汉更加伟大,他不仅达到了无上的菩提,而且力求度化众生,帮助众生解脱生死轮回的束缚。前壁的“净土变”由一佛二菩萨、莲池中的化生童子构成,应与菩萨为众生净化佛国土的宏愿相关。因此该窟整体上有倡导人们发心修菩萨道,追求成佛之意。

四、龟兹回鹘时期的“天相图”

9世纪中叶,漠北的回鹘遭受黠戛斯的重大打击,被迫迁移。庞特勤所率的一支退至焉耆城,辖区包括龟兹在内的中部天山地区。[注]李树辉《龟兹回鹘的历史发展——乌古斯与回鹘研究系列之八(上)》,《喀什师范学院学报》2004年第2期,第30页。回鹘移民大量迁徙龟兹以后,在多民族文化交流的背景下,龟兹石窟中涌现出一批风格独特的回鹘洞窟。龟兹回鹘的佛教美术主要受到三种风格的影响,一为汉风艺术,二为龟兹本土艺术,三为来自高昌的回鹘艺术。体现在“天相图”的绘制上,则主要可分为龟兹风、汉风两种模式。

图11 团花图案 库木吐喇窟群区第45窟主室券顶

库木吐喇窟群区第45窟为中心柱窟,壁画整体上具有浓郁的汉风,同时人物面部格外圆润、用色偏暖,体现了回鹘人的审美。主室券顶两侧绘千佛,中脊绘“茶花团花纹”(图11)。该窟主室两侧券腹绘赴法会的诸佛,佛旁大都有一小型人物,代表故事情节,[注]可识别的故事有无恼指鬘、婆罗门供养、弥勒献金衣、释迦菩萨超越九劫。这是龟兹传统菱格因缘故事的一种变体。洞窟甬道侧壁绘诸佛和菩萨的立像,顶部绘莲花、流云代表“天相”。库木吐喇窟群区第10窟也是回鹘洞窟,主室券顶也绘改造后的因缘故事,中脊部分大都残缺,但通过残存壁画可推知原也应绘近似第45窟的团花图案。窟群区第13窟主室右侧券腹以流云为界,绘前来赴会的一佛二菩萨的群像,每组人物上方飘浮着“不鼓自鸣”的乐器,可惜中脊部分全毁,无法推知原先绘莲花抑或茶花。

森木塞姆第40、44窟为中心柱窟,壁画风格偏向龟兹风。第40窟主室顶部建筑结合了纵券式顶和穹窿顶。穹窿顶凿于窟顶中央,在放射状的条幅内绘八身立佛。券顶两侧残余壁面绘菱格坐佛,顶部的里、外端分别绘人格化的日天、月天。由于顶部中央已被穹窿顶占据,没有更多的空间来描绘天空中的其他事物。第44窟主室券顶两侧绘菱格因缘、本生故事画,中脊为“天相图”,仅存日天和几只大雁,若还原此窟的“天相图”,则应与龟兹风洞窟的情况差不多。

五、余记

龟兹石窟的“天相图”最初是作为菱格山水图的天空景象而绘制的,早期的菱格山峦具有浓郁的自然风格,为观者展现了一种理想的禅修环境。后来,中心柱窟主室券顶的菱形山峦成为了佛教故事画的空间,“天相图”依旧绘于层峦叠嶂的菱形山峰之间,但券顶壁画的整体内涵已不再局限于禅修,而是“说法”、“神变”兼备,通过通俗易懂的菱格故事画宣扬佛的法义,而券顶中脊“天相图”中的立像则展示了圣者的神变。飞行立像的身份大都为佛陀、辟支佛。辟支佛形象的涌现与其不置言语、专以神变度人的特征相符。龟兹风“天相图”中的诸元素并非单纯表现天空中的事物,其背后有着佛教的内涵,“鹰抱猕猴”、口中衔蛇的金翅鸟都与调伏心念、达到解脱的意义相关,成排飞行的大雁则可能象征飞行礼佛的比丘,日、月应具备彰显圣者之光芒的象征意义。在唐安西都护府时期,库木吐喇石窟成为汉僧汇聚之地,洞窟中出现以莲花、祥云代替中脊“天相图”的现象,体现了大乘佛教的净土信仰,用“天堂”代替了传统的“天空”。从龟兹本土强调身出水火之神变的天相图,到象征净土世界的莲花图案,反映了从小乘到大乘的图像转变。同时,此时期菩萨道思想在龟兹地区有所上升,在库木吐喇窟群区第50窟等描绘了“三兽渡河”的场面,突出了佛道或菩萨道的优胜。龟兹本土固然也有大乘思想的流播,但菩萨思想的提升也应与中原大乘佛教的影响分不开。回鹘民族善于吸收多元文化的养料,龟兹回鹘的佛教艺术也受到多方面的影响,在“天相图”的创作上突出地体现为汉风、龟兹风两种风格。