地方应用型高校专业设置与地方产业互动发展研究

——以淮海经济区16所应用型高校为例

2018-11-20季晶晶涂宝军房洁高毓蔚

季晶晶,涂宝军,房洁,高毓蔚

(1.徐州工程学院发展规划处,江苏 徐州 221018;2.徐州工程学院外国语学院,江苏 徐州 221018;3.徐州工程学院管理学院,江苏 徐州 221018)

专业作为高校办学的基础单元,在人才培养过程中发挥着重要作用,专业建设是推动本科院校发展的关键因素与重要保障,是高等教育与市场需求紧密结合的纽带。建立科学合理的专业结构体系是应用型本科高校适应地方经济发展、突出办学优势、彰显办学特色、培养高素质人才的基础性环节[1]。2014年2月,教育部发布《关于在部分省(市)开展高等教育结构调整综合改革试点的框架性方案》,文件强调高校学科布局与专业体系应以服务地方经济社会发展为宗旨,专业设置以产业需求为导向,专业结构与产业结构紧密对接,并试点构建一系列评价评估方法,以此促进高校培养更加符合经济社会发展需求的应用型人才[2]。应用型本科高校主要立足地方、面向市场,专业设置是其办学的首要任务。地方经济社会发展和产业结构转型升级的迫切需要,呼唤高校尤其是应用型本科高校必须主动适应经济社会发展,以行业、企业需求为导向,不断优化学科布局和专业结构,突出“应用性”办学特色,实现应用型人才培养与地方经济发展的有效互动[3]。本文以淮海经济区16所应用型本科高校为研究样本,通过梳理其专业设置现状,探析应用型本科高校专业设置与地方经济发展的互动性问题,以期为提高应用型人才服务地方的能力,满足未来经济社会发展需求提供有益参考。

一、淮海经济区应用型高校发展概况

截至2017年12月,淮海经济区普通本科高校共29 所(不含独立学院),以“学院”命名的办学定位为应用型普通本科高校共有17所,其中亳州学院成立于2016年,尚未有本科毕业生,因此本文选取其余16所作为调研对象(见表1)。这类院校基本是淮海经济区内以教学为主的新建本科院校。按区域划分,江苏省6所、河南省2所、山东省4所、安徽省4所,分别位于徐州、盐城、淮安、连云港、商丘、周口、济宁、菏泽、枣庄、泰安、阜阳、蚌埠、宿州13个城市,其中,只有徐州工程学院为市属高校,其他均为省属高校。参照武书连《中国大学及学科专业评价分析报告》的高校分类方法,这16所学校可分为理工科院校5所、师范院校8所、综合院校3所。样本院校均有10年及以上本科办学历史,其中安徽科技学院升本时间最早(1965年),济宁学院和蚌埠学院升本时间最晚(2007年)。

表1 淮海经济区16所应用型高校概况

注:数据来源于各高校官方网站统计数据。

根据教育部颁发的《普通高等学校本科专业目录(2012年)》中的分类,全部12个学科门类中,应用型高校未开设哲学类专业,而医学专业仅有淮海工学院和安徽科技学院设置,不具有比较性,因此这两个学科不在本研究范围内。在学科专业设置方面,样本院校基本涵盖了理、工、文、经、管、艺等6个及以上学科门类,其中商丘师范学院、阜阳师范学院、菏泽学院学科门类最广,涵盖了理、工、文、经、管、教、艺、农、法、历十大学科门类。通过初步梳理可知,样本高校中除济宁学院、蚌埠学院外,其余均设置50个以上的本科专业,盐城师范学院本科专业设置数最多,为70个。总体而言,各高校作为地方本科院校,专业设置与地方经济发展较为紧密,专业布局基本成型,但样本高校仍存在专业设置趋同、专业覆盖基本相近等共性问题,专业发展特色和集聚效应尚未完全形成[4]。

二、淮海经济区应用型高校本科专业建设现状分析

(一)专业类与专业设置情况

截至2017年12月,淮海经济区16所应用型院校所设置的本科专业覆盖了《普通高等学校本科专业目录(2012年)》所列出的12个学科门类中的11个(哲学除外),共开设了63种专业类,覆盖了专业目录中全部92个专业类的68.48%,不涉及的专业类有哲学类、民族学类、地质学类、兵器类、核工程类等29个专业类;各类已开设的176种专业占专业目录中全部506种专业的34.78%。从整体来看,教育学、文学、历史学、管理学覆盖了本学科门类的所有专业类,除医学外,其他专业类覆盖率均在50%以上,覆盖率较高的专业是教育学62.5%、艺术学60.61%,而法学专业的覆盖率仅为12.5%(见表2)。

表2 淮海经济区16所应用型高校专业类与专业覆盖情况统计表

注:数据来源于教育部《普通高等学校本科专业目录(2012年)》及各院校2016年度本科教学质量报告。

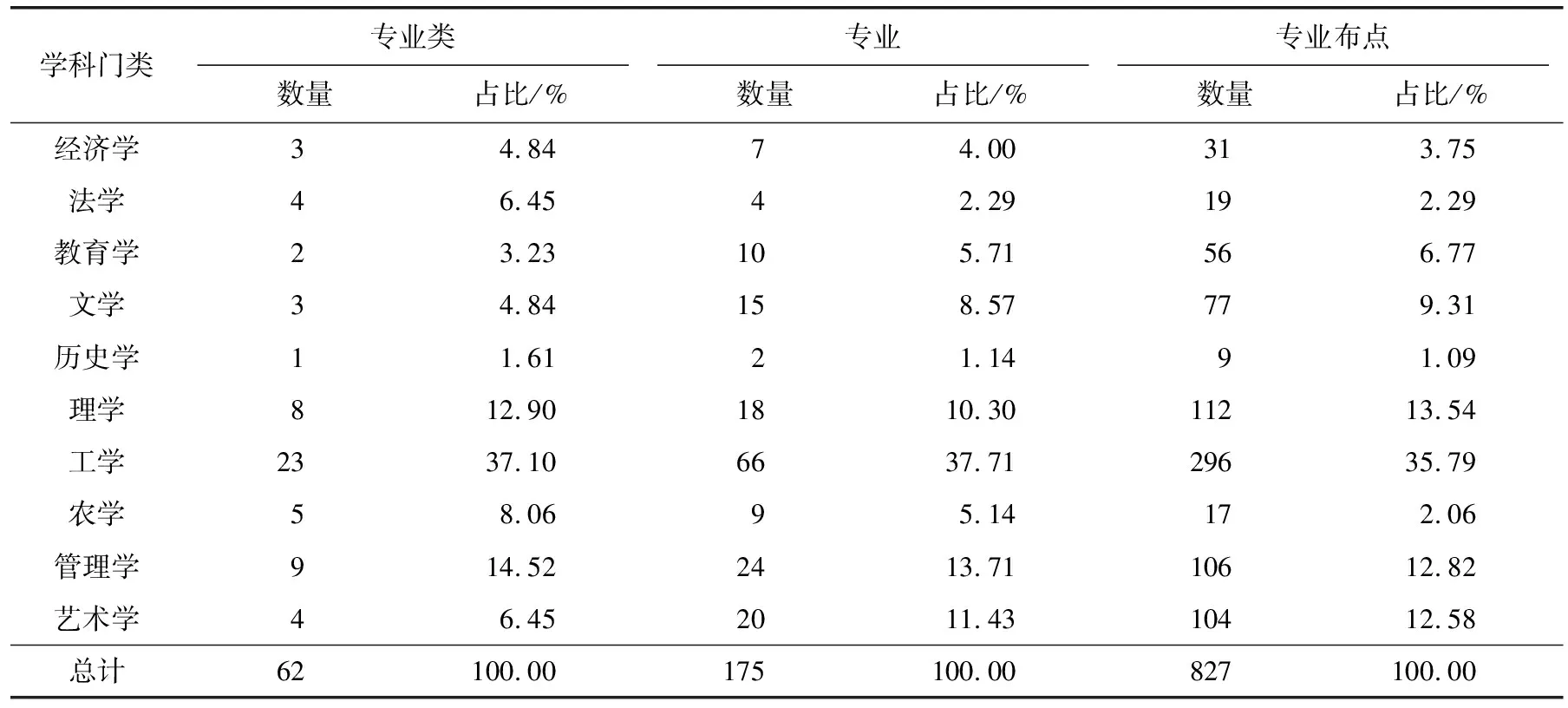

由于哲学类专业在应用型高校中未开设,而医学类专业仅有淮海工学院和安徽科技学院设置,不具有比较性,因此在对淮海经济区16所应用型院校本科专业类、专业数量和专业布点数量进行统计时,未计入医学类专业的相应数据(见表3)。其中,涵盖专业类、专业数量、专业布点数量最多的是工学,涉及23种专业类,66个专业,占专业总数的37.71%;管理学和艺术学的专业数量位居第二、第三位,分别是24和20个,占专业总数的13.71%和11.43%,以上3个学科门类涵盖的专业数量占总专业数的62.85%;涵盖专业数量最少的是历史学和法学,历史学9个学校仅开设2个专业。从总体上看,淮海经济区应用型高校以理工类、管理类和艺术类为主的专业分布特点基本符合应用型高校的办学特色和人才培养模式。

表3 淮海经济区16所应用型高校本科专业设置统计表

注:数据来源于各高校官方网站。

(二)专业布点情况

淮海经济区应用型高校专业布点数为827个,从学科门类与专业类来看,工学有296个布点,位于首位,占总布点数的35.79%;理学次之,有112个布点,占13.54%;管理学和艺术学分别占12.82%和12.58%;农学与法学的专业布点数较低,布点数最少的学科是历史学,仅有1.09%。表4为专业布点数前20位统计表,由表可见,前20位专业共有256个布点,占专业总布点数的30.96%,这些专业以理工科居多。排名前20位的专业中,有8个专业(文科居多)在10所以上的样本学校同时开设,其中英语、计算机科学与技术、财务管理等专业在一半以上的样本高校中均有设置。英语虽是布点数最多的专业,但文学类专业的布点数在各学科门类中的占比仅9.31%;工科布点数虽为首位,但只有化学工程与工艺、电气工程及其自动化、电子信息工程等6个专业布点数排在前20位,说明样本院校专业布点不均衡,专业设置存在重复现象。

表4 淮海经济区16所应用型高校本科专业布点数前20位统计表

注:数据来源于各高校官方网站。

(三)专业结构与三大产业结构的匹配度

在知识经济时代和高等教育大众化时代,大学服务地方,尤其是促进区域经济发展的责任更加巨大。地方应用型高校应理智定位,与地方社会发展形成一种“相互依存、共促共进”的局面。高校的专业建设与地方经济发展和产业结构调整密不可分,专业随着社会经济发展而发展。一般情况下,各行业产业比重的大小直接反映了该产业或行业对此领域专业人才的需求,而各专业的设置很大程度上决定了高校对各产业或行业所需人才的供给。这就要求地方高校服从产业结构战略性调整,不断改造、拓展传统专业,积极发展应用型专业,培育特色专业,实现专业结构与产业结构发展良性互动。

为使淮海经济区地方应用型高校专业结构与产业结构匹配性研究获得更具可信性的定量结果,本文借鉴产业经济学相关研究方法,设定结构错位度为评价指标进行研究。根据产业经济学中错位度的定义,将样本院校相关专业结构占比与所在城市三大产业结构占比的差值定义为结构错位度,即“专业-产业”(M-I)错位度,初步探索专业与产业间的匹配度,分析样本院校专业结构的相对合理性,计算公式为:M-I=|Ci-Cj|。

其中:M-I表示错位度;Ci表示产业产值比,即各产业产值占工业总产值比率;Cj表示相关专业数占比,即服务于各产业的专业占高校总专业比率。如果Ci-Cj=0表示专业结构与产业结构处于均衡状态,两个指标之间不存在错位的情况;如果Ci-Cj>0表示专业结构超前于产业结构的发展;如果Ci-Cj<0表示专业结构滞后于产业结构的发展。M-I错位度指标(绝对值)越小,表示匹配度越好,计算结果见表5。

表5可见,样本院校专业设置与三大主导产业宏观匹配度差异较大,徐州工程学院专业设置与地区三大产业结构匹配度相对较高。从第一产业M-I值看,16所样本院校中仅8所高校设置农学专业,多数为理工类院校,并且除安徽科技学院外,其他样本高校第一产业相关专业所占比重均低于所在城市第一产业比重。农业是国民经济的基础,淮海经济区农业总产值比在10%以上,而且随着农业现代化进程的加速推进,更加需要大量既有专业技能又能扎根基层的高素质农业技术人才的供给,在这方面,应用型本科院校理应是培养人才的主力,然而由于近年来农学类专业社会认可度相对较低、家长学生不看好等因素,导致相关专业发展相对滞后于产业发展需求,这与已有研究成果基本一致[5]。从第二产业M-I值看,理工类院校第二产业相关专业占比均超过所在城市第二产业的产值比重,由于师范类院校文科类专业比重相对较大,其占比则相对低于第二产业比重,综合类院校中,济宁学院、蚌埠学院、宿州学院的第二产业专业比高于产值比。盐城师范学院、济宁学院、泰山学院等匹配度较高,而盐城工学院、淮海工学院、蚌埠学院等的错位度较为突出。相比之下,徐州工程学院、蚌埠学院和宿州学院在第三产业的对接方面相对较为匹配,而商丘师范学院和周口师范学院的错位度较为突出。总的来说,淮海经济区应用型高校专业结构设置基本遵循为区域产业结构服务的规律,体现一定的区域经济特色,但并非产业结构都能与专业结构完全吻合,二者之间仍存在错位等不协调的情况[6]。

表5 淮海经济区16所应用型高校专业设置与所在城市三大产业结构匹配情况

注:数据来源于各省市《2016年国民经济和社会发展统计公报》以及各高校官方网站统计数据,错位度指标均以绝对值表示。第一产业相关专业占比指服务于第一产业的专业占高校总专业比例;第二产业相关专业占比指服务于第二产业的专业占高校总专业比例;第三产业相关专业占比指服务于第三产业的专业占高校总专业比例。受篇幅所限,相关对应专业名称、数量不再列出。

需要说明的是,专业与产业的对应关系并不是一一对应的线性关系,有可能是一对多或多对一,即有的专业可能同时对应服务于几个产业,有时候也存在几个专业对应服务于一个产业的情况。但限于搜集数据的困难,本文在选择相关专业时,并没有考虑专业和产业之间的非线性对应关系。

三、促进应用型高校专业设置与地方经济互动发展的几点建议

总体而言,淮海经济区应用型高校专业设置与地方经济互动性仍需加强,不同高校、专业与产业之间发展不均衡。高校专业设置与地方经济互动是供应端教育系统与需求端经济系统两大系统相互作用而形成的关联运动,是一项系统工程,需要政府、企业、高校的共同努力[7]。如何推动应用型高校与地方经济互动发展,我们建议:

(一)政府引导,调整优化专业结构

地方政府应主动参与高等教育发展决策,科学引导院校专业结构调整,促进高校提升培养应用型人力资源和智力资源水平,以此推动地方社会经济发展[8]。政府应充分考虑不同区域经济发展差异,根据地方产业发展合理调控学科专业布局,使高校在合理范围内主动适应地区经济产业结构变化。政府还应转变职能,由入口管理过渡到目标管理,扩大高校专业设置自主权,适量减少审批权,理顺校企双方合作关系,积极构建高校与地方经济紧密互动、协同发展的平台。从地方经济长远发展的角度,归并统筹高校专业设置,建立一个长效动态的专业结构体系,从宏观上形成专业自我评估机制,完善专业建设质量监控机制,合理引导高校对专业设置的优化和调整,跟进社会需求,减少资源浪费[9]。

(二)市场导向,提高专业建设服务能力

应用型高校专业建设要与产业需求相融合,以适应经济社会发展和满足产业结构调整、转型升级为出发点,把“服务地方经济社会发展需要”作为设置学科专业的首要条件[10]。要坚持市场导向,通过成立专业建设调研小组,定期对地方社会发展、经济建设最新需求进行深度调研,深入行业企业和人才市场,根据地方产业需求现状和发展趋势,预测区域发展对人才变化的要求,结合院校办学条件、学科基础、教学资源等方面,对专业建设进行合理定位和规划,找准地方经济发展需求度较高的专业,过滤掉与产业结构不匹配的专业,实现高校自身发展和地方经济发展有效对接[11]。实现专业建设与地方经济的互动,还要依据学校自身专业资源和师资力量,确立专业建设的人才培养目标、规格以及相应的课程体系,在不断提高服务社会能力的同时促进自身可持续发展。

(三)院校主导,强化本校特色专业

应用型高校的性质决定了其必须找准定位,密切结合地方经济发展,凝练办学特色,开拓特色发展之路。淮海经济区16所应用型院校中,一些院校具有较强行业背景,形成了显著的专业特色,如淮海工学院以专业改革为突破,着力打造“海洋”特色。面对地方产业转型升级新要求,应用型高校必须深刻意识到形成办学特色和专业建设特色的根本着力点在于地方经济社会、产业发展的特色。紧密围绕地方经济建设和社会发展的实际需求,依托地区优势、资源优势、行业优势,结合自身实际,以投入为导向,重点发展特色专业,打造专业品牌效应[12]。同时要慎重开设新专业,充分考虑产业发展需要和自身办学资源,不可盲目追求对接新兴产业,避免资源浪费和竞争力的丧失,要以社会认可度较高的传统优势学科专业为基础,建设优势学科专业群,以特色专业为专业建设调整支柱,提升院校知名度与竞争力。